血债之下,何去何从

罗伊·科恩

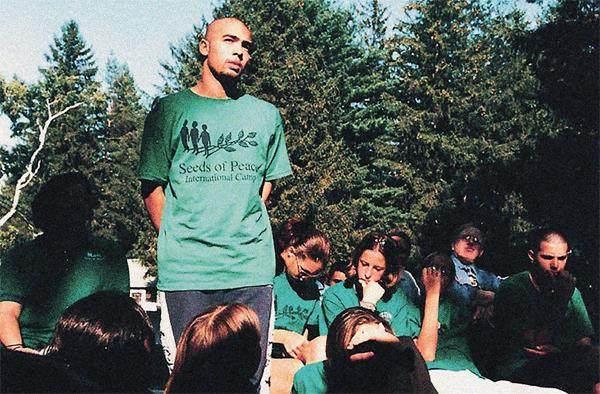

正气凛然的“一人代表团”。上世纪90年代,阿塞尔在“和平种子”夏令营

2021年5月11日,我和几个人坐在南特拉维夫的小咖啡馆里学习阿拉伯语。我们的老师,一位居住在以色列的巴勒斯坦公民,告诉我们他和他身怀六甲的犹太妻子长期面临着无家可归的危机。房东们不愿意将房子租给他们这样的异族通婚家庭。空袭警报是我们的下课铃。几天前,加沙地区的武装分子开始向以色列发射导弹,特拉维夫首次成为他们的目标。除去恐惧,我的胸腔里还有沉痛悲伤漫溢。上世纪90年代,我也曾相信以色列会变得更好,更加公正,远离暴力。但在阔别祖国15年后,我重新站在迦南地上,恍觉少时那美好的信念已褪色不再。

這份信念源自我十几岁时所结识的不凡少年们。炮火声中,我的脑海里清晰地浮现出一位故人的身影。他比我高大,蓄着短短的胡须,习惯微微偏头,笑起来脸颊鼓起,说话时总会压低声音眯着眼睛以增强气势。他的名字,阿塞尔·阿斯列,几乎是以色列社会20多年来不可说的“禁忌”。1997年初次见面时,他14岁,来自北部加利利的阿拉伯村庄;我13岁,是阿什杜德(原属巴勒斯坦)的犹太人。我们被以色列教育部选为以色列代表,参加美国人创办的“和平种子”青少年夏令营。该夏令营创立于1993年,旨在建立冲突地区青少年之间的联系,为未来的沟通理解奠定基础。营地位于缅因州的乡村,夏令营成员可以在这里参加体育、艺术等传统活动。夏令营还鼓励成员进行小组对话,不同阵营的孩子们坐在一起谈论自己的理想、恐惧和创伤。

1997年,我们二人初次踏入夏令营,120名营员来自以色列、巴勒斯坦、约旦、埃及等国。冷战结束,美国执全球之牛耳,正力图向中东展示自己是带来希望的和平使者。年少的我们为此激动不已。抵达营地时,辅导员热情地拥抱我们,气氛是如此地温暖安心。紧密摆在一起的高低床便于我们亲近,松树环绕的会议室里我们友好地交流。直到第二天,其乐融融的气氛里终于出现了少许不和谐音。

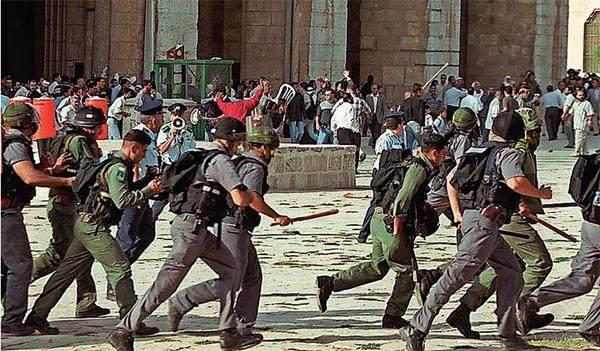

防爆队。2000年9月28日,耶路撒冷老城,以色列军警在沙龙参观阿克萨清真寺后镇压抗议者。

我就是在那时注意到阿塞尔的。此前我和他都参加了夏令营的预备研讨会,却没有成为朋友。我身形瘦弱,常和女孩一起活动。我不爱和男孩抱团,生怕他们嫌我“娘娘腔”,但阿塞尔和我截然不同。在代表团站在国旗前唱国歌的环节,他和另一名巴勒斯坦年轻人拒绝唱以色列国歌,因为他不认同歌词里犹太人誓要回到“应许之地”的主张。我惊讶于他的大胆张扬。他和我在一个代表团,只比我大一岁,和我一样出身平凡,却不像我那样畏首畏尾。他张扬肆意,不屑于随大流,只凭着自己本心行事。我钦佩他。

他并非孤僻叛逆。相反,他爱开玩笑,偶尔幼稚犯蠢。在第一期夏令营中,他与友人合写了“可恶的食堂餐盘空空”这样的小曲,并自信满满地在才艺表演时唱给我们听。在夏令营的日子让我们常有见证历史的感觉,主创人瓦拉赫总夸我们是未来的领袖。阿塞尔和我分享着成为未来变革推动者的喜悦心情。他确实在为这个理想脚踏实地努力着。

拒绝唱国歌只是阿塞尔违背以色列代表团领导期望的第一步。代表团在每个小组都安排了三到五名政府工作人员作为监督,以确保学生们所了解的历史事件是官方叙述的标准版本。以色列代表团对1948年中东战争、巴勒斯坦难民、定居点等问题都有着官方解释。但阿塞尔拒绝照本宣科,他坚持站在巴勒斯坦的立场叙述这些事件。

第一期夏令营结束后,教育部官员告知主办方,阿塞尔将不再被视作以色列代表团的成员。因此,1998年,夏令营单独邀请他参加活动。阿塞尔·阿斯列,他孤零零地站在那里,代表他自己。

我深知这有多么不易。我来自一个塞法迪犹太人家庭。在阶级分明的犹太人群体中,摩洛哥和阿尔及利亚的家族背景,是被视作低于欧洲犹太人群体的次等存在。我的祖母和父亲为了能立足,被迫放弃本名,改为欧洲人常用的名字。但阿塞尔却用自己的行动告诉我和以色列代表团,我们能捍卫自己的社会和法律地位。

阿塞尔和我都参加了随后几年的夏令营,我们成为了该组织中的年轻领袖。约旦代表团的塔雷克是我二人都崇敬的大哥。艾丽娅来自巴勒斯坦,我和她虽然交情不深,却也能说笑几个小时不停。

那年我瞥见了巴以联结的微小希望。我们的关系很复杂。相处中我们发现有许多共同语言,有说不完的话。但这脆弱的联结总在一次次兵戈相向中被斩断。漫长的人生中,悲伤的缄默给那段充满活力和希望的青春岁月缠绕上一圈又一圈封条。

1997年夏末,我们回到中东。那时耶路撒冷市中心步行街刚发生了三起自杀式爆炸事件,造成四人死亡。以色列局势紧张。右翼分子认为,政府依照1993年《奥斯陆协议》从耶利哥、加沙和希伯伦等地撤军的行为危害到国家安全,背叛了与上帝的迦南之约。他们组织大规模抗议示威活动。总理拉宾为应对内乱和恐怖袭击,对巴勒斯坦人入以色列国境进行严格限制。

这一政策将许多巴勒斯坦公民的活动区域限制在了隔离墙内。两地民众的联系变得更为困难,对我这样生在犹太小镇、结交巴勒斯坦朋友的人来说尤甚。作为在以色列的巴勒斯坦公民,阿塞尔写了一封公开信反对这一限制政策:“我们不应当为此挣扎,我们可以带领巴以共存。”

尽管我敬佩阿塞尔,却也时常被他冲动大胆的行事作风吓到。1999年,“和平种子”在耶路撒冷设立活动中心并邀请阿塞尔担任主持人。当着数百人的面表演时,他故意没穿夏令营那标志性的绿色文化衫,后来干脆脱了外衣,只穿着绿色打底衫和裤衩,面不改色地继续上蹿下跳。16岁的他,外表已经不再稚嫩,我只能尴尬地在观众席中看着足有一米八体型的阿塞尔在其中自在洒脱。他是开幕夜那晚的明星。

“和平种子”成员在以色列其他地区也组织了活动。他们聘用司机萨米·容迪,载着我们穿过检查站和边境,与我们的巴勒斯坦朋友相会。那时我乐观地以为,犹太人和阿拉伯人的距离,就如萨米带我们两地奔波那样,随着时间的推移不断缩短,并最终消弭。某个周末,萨米和其他工作人员将塔雷克等约旦朋友带到我在阿什杜德的家做客。阿塞尔也从加利利赶来和我们相聚。我俩窝在长长的白色沙发上抵足共眠。我被阿塞尔的脚臭熏得睡不着,憋着怒火想第二天告诉他。结果早晨醒来时,阿塞尔扬起嘴角,露出他那语出惊人时的微笑表情,幽幽地告诉我,我的脚臭熏醒了他。我俩相视而笑,聊起昨晚看的《南方公园》。

《奥斯陆协议》在十年间一步步瓦解。1995年,拉宾被右翼激进分子暗杀;协议签订七年后,工党新总理埃胡德·巴拉克在2000年7月发表声明时,重申了以色列右翼活动家的口号:犹太人不能相信巴勒斯坦人。

烽火警报。2000年10月1日,巴勒斯坦青年在加沙城附近躲避以色列军队攻击。

几个月后,右翼领袖阿里埃勒·沙龙参观位于犹太圣殿山上的阿克萨清真寺。这里是两大宗教矛盾集中之地。沙龙深知自己的行为会激起伊斯兰世界的不满,后来他的顾问也在一部纪录片中承认,当时他们试图在大选前煽动巴以冲突并吸引媒体关注。

2000年9月28日,沙龙参观阿克萨清真寺当天,数十名巴勒斯坦抗议者走上街头,向其随行人员投掷石块攻击。两天内,矛盾升级,抗议活动转变为封锁道路、纵火和袭击犹太公民的暴力活动。军警出动进行镇压,军方高层建议使用橡胶子弹甚至实弹,安排狙击手来平息暴乱。新闻摄制组拍摄到一名巴勒斯坦抗议者对狙击手控诉道:“你为什么要瞄准我们?我们是合法公民!”

10月1日,三名年轻的巴勒斯坦公民被枪杀。第二天,阿塞尔家乡也组织了集会。17岁的阿塞尔穿着“和平种子”的绿色衬衫走向抗议者们,他的父亲也在其中。阿塞尔站在远离人群的地方,没有携带任何武器。突然,一辆军用吉普车闯入会场,四名警察跳下车。杀鸡儆猴是当时惯用的战术,警察一眼看到人群外十分惹眼的阿塞尔,便向他跑去。事后也有警察作证说,阿塞尔孤身一人的样子十分可疑,这让他很容易成为目标。

惊慌下阿塞尔试图逃跑。警察们紧追不舍,其中一人用枪击中他的背部,随后又朝他脖子开了一枪。他脸朝下倒地,流血不止。警察见状离开。阿塞尔的表弟冲上前时,只听到阿塞尔最后一句话。

“他们杀了我。”

“和平种子”区域主管内德·拉撒路联系我时,我还在家里,站在我和阿塞尔一起睡过的沙发边接起电话。

“阿塞尔死了。”他说。

“什么?”我回道,“不,你弄错了。”

内德低沉的声音在我耳畔回荡,我却完全听不懂他在说什么。我那个17岁就敢于反抗权威,想要领导两个世界,当着数百人作滑稽表演的朋友,走了。

暴力冲突在短短几日内不断升级,最终持续了长达四年半之久,夺走了大约3000名巴勒斯坦人和1000名以色列人的生命。

对多数以色列人而言,2000年10月开始的一切证明和平协议不过是虚幻:巴勒斯坦人从未想过与以色列人共存。国家安全是如此脆弱,商店枪支销量激增。10月7日,在提比利亞,被黎巴嫩真主党绑架以色列士兵一事激怒的犹太人走上街头,砸毁阿拉伯人的店铺,纵火焚烧了一座清真寺。

我就读的犹太高中,没有人想听我巴勒斯坦朋友去世的消息。即便是关心我的亲友也不愿谈论阿塞尔。在那段日子,阿塞尔之死和我的痛苦成了忌讳。在和家人共进晚餐时,我试着跟他们聊阿塞尔的事。我素来敬爱的姐夫质问我:“你凭什么觉得他是无辜被杀?”承认一名巴勒斯坦公民被警察非法杀害,等同于承认以色列扮演了侵略者的角色。公开表明这一立场会让我在犹太群体中难以立足。但阿塞尔是我的朋友。长久以来的困惑转为怒火,我一拳砸向餐桌,因他对阿塞尔的恶意揣测而怒吼。那夜之后,我只在信任的人面前谈及阿塞尔。我变得更为寡言,愈发谨慎。

20多岁时我离开了以色列,暴乱和阿塞尔的死对我的打击是毁灭性的。通过“和平种子”,我知道世界有多大,我也想成为其中的一部分。但即便我获得了美国神经科学的学士学位证,我也无法斩断我的根。我的研究课题是“对话对巴勒斯坦人和以色列人的影响”,我把我的毕业论文献给了阿塞尔。毕业后我成了纪录片制作人,2016年我的电影《人类梦想机器》问世时,我又想起了他。如果他还活着,他会看我的电影吗?他会喜欢吗?我们还会是朋友吗?

2019年我重回以色列,37岁,住在特拉维夫。几个月前,我参加了反对在耶路撒冷谢赫贾拉社区驱逐巴勒斯坦家庭的集会。孩子们在我们的环绕下跳舞,这并不是暴力活动。但转眼间警察持枪出现,从我们身边经过,眼神里充满敌意。

“是,我们能行。”。阿塞尔(最右)和作者(右三)在“和平种子”夏令营

我害怕。我害怕他们会像杀了阿塞尔一样杀了我们。我想知道,我在他们眼中更像犹太人还是阿拉伯人?如果我有这样的顾虑,那么还有多少和我一样的犹太人因为害怕而不敢站出来为巴勒斯坦人发声?

20年过去,土地抢夺、抗议、暴力镇压和创伤的恶性循环无休无止。我意识到,只有撕开旧的伤疤,我才能无愧地重新回到以色列社会中。我要讲述阿塞尔的故事、我们的友谊、他的死亡和我20年的缄默。我尝试联系巴勒斯坦的老朋友,告诉他们我想制作纪录片。但没有人愿意站在镜头前讲述这些事。一位朋友告诉我,即使他信任我,但参与以色列导演的电影会让他的声誉受损,他会被污蔑为支持以色列暴力占领土地的败类。我注意到,巴勒斯坦人也有自己的政治沉默。我尝试拾起阿拉伯语,在我的电影里找到和巴勒斯坦交流的声音。我与塔雷克不再联系。即使我曾无数次想过和他聊聊阿塞尔的事,却始终找不到合适的方式开启对话。我与艾丽娅仍断断续续有联系。2021年,她获得了以色列当局的旅行许可,我与她一家人一同前往耶路撒冷游玩。我有些无措,孩子们的欢喜把我带回了少年时。但我们都不知道他们何时才能真正无所顾虑地旅行。这不是我和阿塞尔梦想中的以色列,这不过是在暴力不公正的社会现实之上蒙着脆弱的优雅假面罢了。

[编译自英国《卫报周刊》]

编辑:要媛