外周血25-羟基维生素D水平对下肢动脉硬化闭塞症支架植入术后血管再狭窄的预测价值

李 靖,殷世武,潘升权,龙海灯

安徽医科大学附属合肥医院介入血管疼痛科,安徽 合肥 230001

下肢动脉硬化闭塞症(lower extremity arteriosclerosis obliterans,LASO)是常见的下肢慢性缺血性疾病,多由肢体动脉粥样硬化斑块形成引起下肢动脉狭窄甚至闭塞所致,常会引起下肢间歇性跛行、皮肤温度降低、疼痛,甚至肢体缺血性溃疡、坏疽等临床症状[1]。支架植入术是LASO的主要治疗方法之一,已在临床中广泛应用,可显著重建血运,疏通闭塞血管,具有创伤小、恢复快、效果好等优势[2]。然而,临床实践证实,30%~40%的股腘动脉植入支架术后患者可发生血管再狭窄,严重影响治疗效果,并增加二次手术的风险,因此,及早评估并积极预防支架植入术后血管再狭窄的发生对改善此类患者的预后情况意义重大[3]。研究认为,血管内皮细胞损伤和炎症反应是发生动脉粥样硬化的始动因素,而动脉粥样硬化斑块过度增生是术后发生血管再狭窄的中心环节[4]。近年来,研究证实,维生素D在骨生长、骨改建和骨折愈合过程中发挥重要作用,因其具有抗炎作用,可减缓动脉粥样硬化的发生,是颈动脉内中膜增厚的独立危险因素[5-7]。目前,主要通过外周血25-羟基维生素D[25-hydroxy vitamin D,25-(OH)D]浓度来反映体内维生素D水平,然而临床上针对此维生素D代谢产物与LASO患者支架植入术后发生血管再狭窄的关系国内尚缺乏相关报道。鉴于此,本研究分析LASO患者外周血25-(OH)D水平及临床特征,旨在探寻外周血25-(OH)D水平的潜在临床意义,为LASO的临床治疗提供参考,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

收集2018年1月至2019年9月于安徽医科大学附属合肥医院行支架植入术的LASO患者的临床资料。纳入标准:(1)符合《下肢动脉硬化闭塞症诊治指南》[8]中的LASO诊断标准且经1次或一次以上的下肢计算机断层扫描(computed tomography,CT)血管造影检查确诊,采集标本前均未进行过相关治疗;(2)伴有肢体疼痛、间歇性跛行或不同程度下肢溃疡和坏疽等典型临床表现;(3)年龄18~80岁,术后规律进行抗血小板聚集药物治疗。排除标准:(1)合并大动脉炎、梅毒等易导致血管狭窄的疾病;(2)合并严重的肝脏疾病、消化系统疾病、肾功能不全;(3)存在恶性肿瘤、精神疾病、自身免疫性疾病或心房颤动;(4)存在支架植入术禁忌证;(5)妊娠期或哺乳期女性;(6)临床资料不完整,影响本研究相关数据的统计分析。根据纳入、排除标准,最终共纳入84例LASO患者。84例LASO患者根据支架植入术后是否发生血管再狭窄分为再狭窄组(n=38)和无再狭窄组(n=46)。血管再狭窄的诊断标准为支架内或距离支架两端5 mm内血管的管腔狭窄率≥50%,且经过下肢动脉超声或CT血管造影检查确诊[9]。

1.2 方法

1.2.1 治疗方法

所有患者均由同一团队完成支架植入术。局部麻醉下应用Seldinger法穿刺健侧股动脉,采用“翻山”技术对血管狭窄的位置、范围、程度,以及侧支血液循环和流出道状态进行造影检查。采用经皮球囊扩张血管成形术治疗病变部位血管,确定残余狭窄率>30%后行支架植入术,要求完全覆盖病变,并确保血管管腔狭窄率≤10%,未出现手术并发症且未留下明显夹层。术中常规给予肝素钠注射液3000~5000 U;术后6个月内口服氯吡格雷,75 mg/d;术后长期口服阿司匹林,100 mg/d。同时术后6个月内常规口服他汀类调脂药物、血管紧张素转换酶抑制剂类药物等。

1.2.2 标本采集及检测

LASO患者于术前采集清晨空腹状态下的外周静脉血5 ml,常温下静置30 min,应用离心机以3500 r/min的转速离心10 min,离心半径为8 cm,将血清与血浆分离,收集离心管上层的血清,并置于-2℃冰箱内保存待检。采用酶联免疫吸附测定法检测外周血25-(OH)D水平,所有操作步骤均严格按照试剂盒说明书进行。

1.3 观察指标及随访

收集并记录所有患者的年龄、性别、体重指数(body mass index,BMI)、吸烟情况、下肢病变情况(包括下肢血管病变长度、是否为双侧病变及完全闭塞)及合并症情况(包括高血压、高脂血症、冠心病、糖尿病、缺血性脑卒中)。全部患者均于术后通过门诊、电话等形式定期随访。观察LASO患者支架植入术后血管再狭窄的发生情况及平均发生时间。分析LASO患者临床特征与支架植入术后血管再狭窄发生情况的关系,以及LASO患者术后发生血管再狭窄的危险因素。分析再狭窄LASO患者临床特征与外周血25-(OH)D水平的相关性。评估外周血25-(OH)D水平对LASO患者术后发生血管再狭窄的预测价值。

1.4 统计学方法

应用SPSS 19.0软件对数据进行统计学分析。采用K-S法检验资料的分布情况,符合正态分布的计量资料以(±s)表示,组间比较采用两独立样本t检验,多组间比较采用单因素方差分析。计数资料以n(%)表示,组间比较采用χ2检验。再狭窄LASO患者外周血25-(OH)D水平与临床特征的相关性采用Pearson相关分析进行检验,多因素分析采用Logistic回归模型分析;绘制受试者操作特征(receiver operating characteristic,ROC)曲线,并计算曲线下面积,评估外周血25-(OH)D水平对LASO患者术后发生血管再狭窄的预测价值。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 随访结果

对84例LASO患者均随访了2年,无失访患者。84例LASO患者中,支架植入术后血管再狭窄的发生率为45.24%(38/84),平均发生时间为术后(18.15±4.84)个月。

2.2 LASO患者临床特征与支架植入术后血管再狭窄发生情况的关系

再狭窄组与无再狭窄组患者的年龄、性别、体重指数、冠心病史、高脂血症情况、缺血性脑卒中情况、高血压情况比较,差异均无统计学意义(P>0.05),而再狭窄组患者有吸烟史、有糖尿病史、发生下肢双侧病变、发生下肢完全闭塞的患者比例高于无再狭窄组患者,下肢血管病变长度长于无再狭窄组患者,外周血25-(OH)D水平低于无再狭窄组患者,差异均有统计学意义(P<0.05)。(表1)

表1 LASO患者临床特征与支架植入术后血管再狭窄发生情况的关系

2.3 LASO患者术后发生血管再狭窄的多因素分析

以术后发生血管再狭窄为因变量,以吸烟史、糖尿病史、下肢血管病变长度、下肢双侧病变情况、下肢完全闭塞情况、25-(OH)D水平为自变量,进行Logistic回归分析,结果显示,下肢血管病变长度、下肢完全闭塞是LASO患者术后发生血管再狭窄的独立危险因素,而25-(OH)D水平是LASO患者术后发生血管再狭窄的独立保护因素(P<0.05)。(表2)

表2 LASO患者术后发生血管再狭窄的多因素Logistic回归分析(n=84)

2.4 再狭窄LASO患者临床特征与外周血25-(OH)D水平的相关性

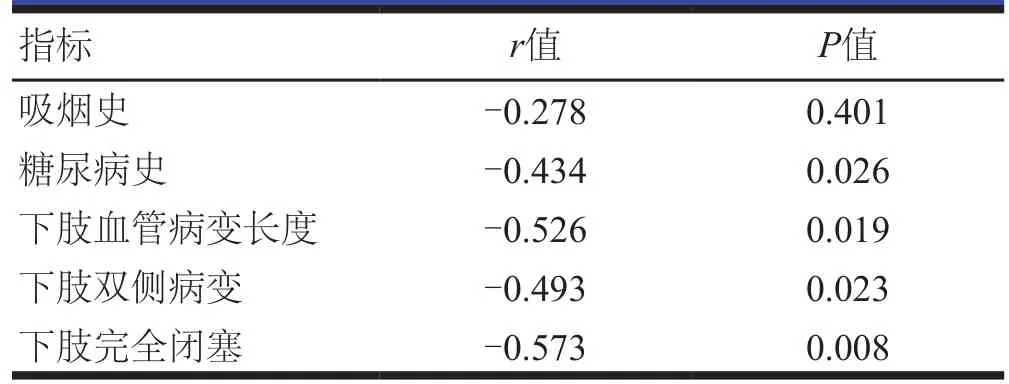

Pearson相关性分析结果显示,再狭窄LASO患者的外周血25-(OH)D水平与糖尿病史、下肢血管病变长度、下肢双侧病变情况、下肢完全闭塞情况均呈负相关(P<0.05),与吸烟史无相关性(P>0.05)。(表3)

表3 再狭窄LASO患者临床特征与外周血25-(OH)D水平的相关性

2.5 外周血25-(OH)D水平对LASO患者术后发生血管再狭窄的预测价值

ROC曲线分析结果显示,外周血25-(OH)D水平早期评估LASO患者术后发生血管再狭窄的ROC曲线下面积为0.823(95%CI:0.744~0.972),最佳临界值为9.00 ng/ml,约登指数为0.619,灵敏度为86.05%,特异度为78.96%。(图1)

图1 外周血25-(OH)D水平预测LASO患者术后发生血管再狭窄的ROC曲线

3 讨论

近年来,腔内血运重建已成为外周动脉疾病首选的治疗方式,其中,在腔内植入支架重建动脉血流通道已成为LASO的标准介入治疗方式之一,可显著改善患者的病情及预后情况[10]。然而,随着支架的广泛使用,支架引发的问题日益凸显,如术后易发生血管再狭窄,影响治疗效果。临床实践证实,LASO患者支架植入术后血管再狭窄可分为早期血管再狭窄和中晚期血管再狭窄[11]。早期血管再狭窄多指因支架植入流程不严谨或者抗血小板药物应用不规范等因素,患者于术后1个月内再次发生血管狭窄,其可能发生机制主要为血管内膜增生或血栓形成等[12]。中晚期血管再狭窄多与支架对血管内皮细胞的持续性刺激而引起的细胞过度增殖密切相关[13]。亦有研究提出不同观点,认为中晚期血管再狭窄亦与术后血管内皮细胞损伤及血液流经支架时顺应性发生改变而产生机械应力有关[14]。本研究中,支架植入术后,LASO患者血管再狭窄的发生率为45.24%(38/84),且均于术后1个月后发生中晚期血管狭窄,发生率虽然略高于周欣峰等[15]的研究结果,但差异无统计学意义,不同研究中心关于支架植入术后血管再狭窄发生率的研究结果存在差异,这可能与样本量、抽样存在地域差异、调查工具及诊断标准等因素有关。总之,临床治疗LASO时,及时对LASO患者支架植入术后是否发生血管再狭窄进行排查,并给予针对性治疗,对于改善患者预后具有重要意义。

维生素D与动脉粥样硬化、下肢血管病变等密切相关[16]。目前,维生素D的生物学作用已经超出传统范畴,除了在通过调节钙磷代谢维持骨骼强度方面具有重要作用外,还与人体免疫功能、炎症反应、细胞增殖分化及凋亡等存在密切关系[17-18]。25-(OH)D是人体内维生素D的主要表现形式,研究证实,其在人体循环系统中的表达水平较为稳定,是临床判断维生素D含量的敏感标志物[19]。本研究通过对行支架植入术的LASO患者的25-(OH)D水平进行检测,发现发生血管再狭窄患者的外周血25-(OH)D水平明显低于无血管再狭窄患者,提示支架植入术可能对患者体内维生素D含量具有一定的影响,且术后发生血管再狭窄患者的维生素D含量相对更为缺乏。但是,对于是由维生素D缺乏而引起的LASO患者支架植入术后血管再狭窄,还是疾病导致的维生素D缺乏,目前尚无明确定论,为此,本研究结合患者的病情、临床症状,探讨25-(OH)D在LASO患者支架植入术后血管再狭窄发生机制中的作用。

维生素D与动脉粥样硬化相关的机制尚未阐明。近年来,研究发现,维生素D及其代谢产物可能参与血管壁损伤过程,即通过抑制胆固醇摄取、泡沫细胞形成来延缓动脉粥样硬化的发生,同时高血糖、胰岛素抵抗及高血压是发生动脉粥样硬化的危险因素[20],且目前研究均认为维生素D含量与血糖、血压均呈负相关,维生素D缺乏可使肾素血管紧张素系统的活性增强,从而对心脑血管系统产生潜在的影响,这可能是维生素D参与动脉粥样硬化发生的部分原因[21-22]。动物实验基础研究发现,高血糖会引起过度氧化应激反应,进一步诱导血管内皮细胞激活、功能障碍、完整性丢失及分泌功能紊乱,此病理过程可通过还原型烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸氧化酶途径介导,而维生素D具有类似血管紧张素Ⅱ受体阻滞剂的作用,能够通过阻断该途径的传导进而延缓动脉粥硬化病程[23]。Zhang等[24]通过一项回顾性研究发现维生素D缺乏是颈动脉内中膜增厚的独立危险因素,并揭示其可能机制为内皮祖细胞中维生素D受体表达水平降低导致动脉粥样硬化发生,而维生素D可作为发生动脉粥样硬化的预测指标。此外,维生素D缺乏还与血管钙化[25]、炎症反应[26]有关,这些均可能使其在外周动脉疾病患者支架植入术后发生血管再狭窄的过程中发挥重要作用。

本研究进一步分析了外周血25-(OH)D水平对LASO患者支架植入术后发生血管再狭窄的评估价值,Pearson相关性分析结果显示,再狭窄组患者的外周血25-(OH)D水平与糖尿病史、下肢血管病变长度、下肢双侧病变情况、下肢完全闭塞情况均呈负相关(P<0.05),与吸烟史无相关性(P>0.05),提示外周血25-(OH)D参与了LASO患者支架植入术后血管再狭窄的发生、发展,但其具体机制仍有待进一步研究加以证实。本研究中,多因素分析结果显示,25-(OH)D水平是LASO患者术后发生血管再狭窄的独立保护因素(P<0.05),提示外周血25-(OH)D水平可能与LASO患者术后发生血管再狭窄的基础病理有关,外周血25-(OH)D可作为LASO患者支架植入术后发生血管再狭窄的预测指标。基于此,本研究应用ROC曲线评价外周血25-(OH)D水平预测LASO患者支架植入术后发生血管再狭窄的准确性,结果显示,当选取外周血25-(OH)D为9.00 ng/ml作为最佳临界值时,其曲线下面积为0.823,灵敏度、特异度分别为86.05%、78.96%,提示外周血25-(OH)D能够作为早期评估并诊断LASO患者支架植入术后发生血管再狭窄的重要标志物,可明显提高筛查诊断价值,有利于及时调整治疗策略,同时亦为指导临床防治LASO患者支架植入术后发生血管再狭窄提供一定的理论依据。

综上所述,LASO患者支架植入术后血管再狭窄的发生、发展与外周血25-(OH)D水平密切相关,外周血25-(OH)D水平可作为预测LASO患者支架植入术后发生血管再狭窄的可靠血清标志物。