敦煌莫高窟北朝兽面图像浅议

张兆莉

内容摘要:敦煌莫高窟北朝后期第248、249、285窟所出现的兽面图像,是在中原新风影响下,不同文化背景的工匠在已有佛教艺术传统上,融合河西地区魏晋十六国壁画墓的照墙兽面构成法则和墓室壁画创作传统,产生的具有敦煌地域特色的新样式,其本质是以汉代艺术语言组织画面的方式来改造外来的佛教主题图像,在信仰的形式和内容方面体现了向中原及本土转化的历史性变革。

关键词:莫高窟;兽面;中原新风;魏晋墓壁画

中图分类号:K879.41 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2022)03-0021-10

A Study on the Beast Face Patterns from the Northern Dynasties

in the Dunhuang Mogao Grottoes

ZHANG Zhaoli

(Institute of Dunhuang Studies, Lanzhou University, Lanzhou, Gansu 730020)

Abstract:A pattern depicting the face of a beast, which was a style unique to the Dunhuang region, can be seen in Northern Dynasties caves 248, 249, and 285 at Mogao. The beast face pattern was created by craftsman from different cultural backgrounds working to express the Buddhist themes of the Northern Dynasties at a time when the artistic culture of the Central Plains was extremely influential. The resulting style of art combined the traditional design of the screen walls of tombs (a small wall that stands in front of the gate to the tomb) with the principles for tomb mural creation used in the Hexi region during the Wei, Jin, and Sixteen Kingdoms periods. The essence of this pattern was to create new images using the artistic language of the Han dynasty in order to express Buddhist themes. The beast face pattern can therefore be seen as embodying the historical transformation and sinicization of both the form and content of Buddhist belief.

Keywords:Mogao Grottoes; beast face; new art style from the Central Plains; tomb murals of the Wei, Jin and Sixteen Kingdoms periods

小序:问题的提出

敦煌莫高窟第248、249、285窟出现兽面图像。第248窟为浮塑的独立形式,局部无装饰;第249、285窟为壁画形式,口中有衔物(飘帛、璎珞、風铎)。三座洞窟内的兽面是在融合中原佛教艺术和河西地区魏晋十六国墓室壁画的基础上产生的新样式。

目前佛教艺术中兽面的研究集中在图像定名和类型划分两个方面,主要出现三种观点:第一种为兽面说,水野清一、长广敏雄、宿白、段文杰、杨超杰、魏文斌、李姃恩、王恒、王雁卿、胡春涛、李海磊等学者认为佛教石窟或造像碑的龛楣、窟顶处的装饰为兽面{1}。段文杰认为第285窟藻井是一顶巨大的华盖,四角悬挂着“兽面”,与玉佩、流苏、葆羽组成具有民族特色的装饰[1];李姃恩认为“古有的兽面纹在佛教石窟中仍相继沿用,以北魏云冈石窟二、三期和龙门石窟兽面纹可作为佐证”[2];李海磊将南北朝佛教艺术和墓葬艺术中的兽面归为同类装饰图像,并归纳出四种样式,将莫高窟第248窟中心柱兽面归为A型变体,将莫高窟第249窟和第285窟的兽面归为B型变体[3]。第二种为饕餮说,罗叔子、张元林、罗伯特·比尔、罗洪才、贺玉萍、朱新天、伊娥·贝里斯金等人均持此观点{2}。张元林认为莫高窟第285 窟窟顶出现的图像是“有兽面的饕餮形象”[4],第248、249窟出现的兽面并未涉及。第三种为“荣耀之面”(“天福之面”)说,马兆民、王敏庆、赵玲持此观点{3}。马兆民认为莫高窟第248、249、285窟出现的兽面“纹样与传统的饕餮纹还是有区别的,解读为天福之面(Kirtimukha)更为恰当”[5],Kiritimukha为梵语,中文译为“荣耀之面”(又译为“天福之面”){1};王敏庆认为中国佛教艺术中的兽面并非学界所认为的饕餮或汉代兽面的图像,莫高窟第285、249窟出现的兽面是印度宗教艺术中的Kirtimukha[6]。

在上述诸先达以图像和材料为依据的研究方法和结论的启发下,笔者拟就佛教石窟、造像碑中的兽面命名、莫高窟三处北朝兽面与中原地区有何不同、产生新样式的原因等问题,作进一步的挖掘,略陈个人浅见并求教方家。

一 兽面纹与兽面

兽面母题原型最早可以追溯至新石器时代,这种以凶猛动物头部正面为表现对象的正面图式,其基本结构特征是巨目圆眼、阔嘴大鼻,嘴角露出对称獠牙。良渚文化玉器上的兽面纹饰、陕西神木石峁遗址出土的兽面石雕、龙山文化玉器上兽面纹样等都具备上述结构特征。商周时期,青铜器上的饕餮纹和铺首延续了新石器时代玉器上的兽面纹的基本特征,表明“这不仅是延用了一种艺术传统,而且是传承了信仰和神话”[7]。宋代《宣和博古图》认为此类兽面纹图像就是《吕氏春秋》中的饕餮,故而兽面纹以饕餮之名一直沿用。梅原末治将具有饕餮外观形象的图像归为兽面范畴,这一观点得到高本汉、夏鼐、马承源、李济、张光直、刘敦愿、陈公柔、张长寿、段勇等学者认同{2},现在学者大多采用“兽面纹”这一说法;“饕餮纹”虽有使用,但范围较小。按照图像所属关系,饕餮纹、铺首衔环归属于兽面纹的大范畴内。因此,“兽面纹”能将更多纹饰包含在内,这一用法更为科学。

本文所提及的北朝兽面,指公元5—6世纪在中国北方地区石窟、造像碑中出现的具有凶猛动物面部正面特征的图案,其共同特征是有首无身,巨目阔口,两角两耳耸立,口中露出巨齿,嘴角有对称獠牙。因北朝佛教艺术中的兽面图像与汉代铺首和墓室兽面图像渊源更为直接,因此,北朝佛教艺术中的兽面图像也应纳入兽面纹的子层级。

二 莫高窟北朝兽面的基本概况

敦煌莫高窟北朝后期的第248、249、285三窟的兽面图像保存情况如下:

莫高窟第248窟的兽面位于中心柱东向面圆拱形龛南北两侧的龛沿下方,南侧龛沿下方兽面粗眉凸出,根部与眼眶一体,并紧贴圆球状眼珠;眼珠有阴线刻杏仁状眼仁,眼眶和眼珠构成“臣”字造型;白色内弯双角立于粗眉和眼眶之上;双目两边为尖耳直立与眉毛平齐,之间是三角形大鼻子,鼻孔大且深;阔口张开,露出整齐排列的4颗巨齿,敷白色;齿下为半圆形舌头,敷赭石色,正中绘有“人”字形白色花纹;嘴角两边有对称獠牙。北侧龛沿下方兽面双角、粗眉、阔口、巨齿、嘴角獠牙与南侧兽面类似,细节存在差异。北侧龛沿兽面双角略长内弯角度略小,且双角与粗眉相连接直立于额头顶部;眼珠为卵圆球体;露出的舌头同样敷赭石色,外观轮廓较南侧龛沿兽面较略小,形状偏向椭圆型。

莫高窟第249窟兽面位于南北两壁说法图的立佛华盖的上方,巨目圆眼,尖耳耸立,凹额无角,两眼之间鼻子呈巨大三角形,阔口无下颌,不见齿,口衔飘带状羽葆。

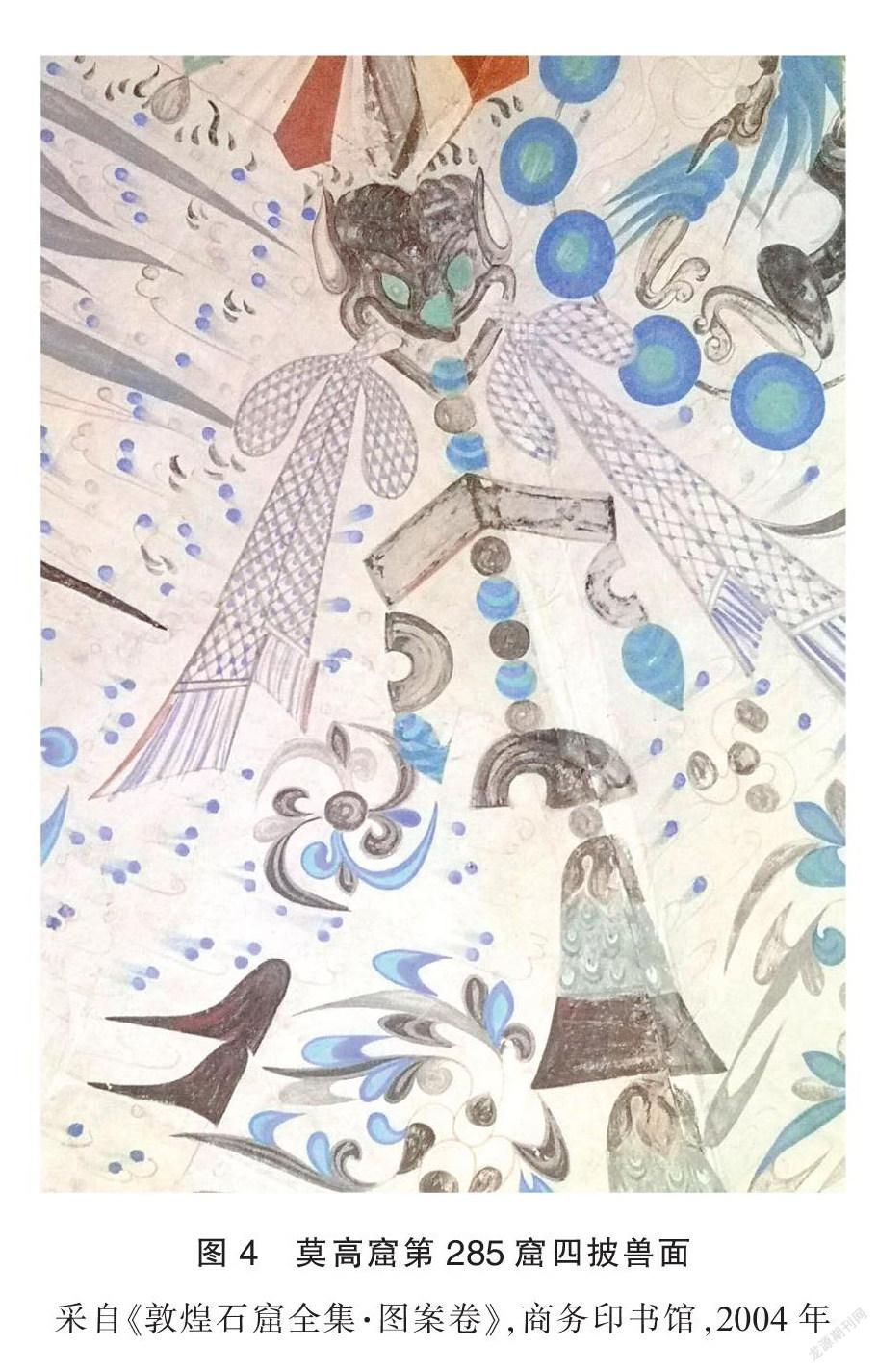

莫高窟第285窟的兽面出现在窟顶四披相交处,凹额无角,额上卷圆状毛绒,“臣”字型巨目,尖耳耸立,两眼之间为双圆形宝珠,额头无角,口巨大,嘴角左右衔飘带流苏,巨口正中衔石磐和法螺串起的巨大风铎。第249、285窟出现的兽面,巨口的张开角度和口中衔物不同,其外观特征大致相近,按照兽面类型的划分,可将其归为同种类型下的两种样式。

上述三窟兽面外观特征大致类似,都具备巨目、粗眉、大鼻、阔口、巨齿、对称獠牙等基本结构元素,与中原兽面有类似的结构法则。这表明北魏晚期中原佛教艺术新风传入敦煌地区时,具有既定装饰母题的佛教图像样式已经被运用到莫高窟佛教造像。

公元5—6世纪佛教艺术中兽面的造型特征和组合形式表明,此图案是在继承和吸收汉代等先行文化的基础上形成,是不同地域的本土文化与佛教艺术融合、演变的结果。莫高窟北朝三例兽面的释读,不仅要以线性的风格模式视角来审视,也要注重“意图性选择模式”[8]的影响。

三 莫高窟兽面与中原兽面的异同

中原兽面,按照角的造型、额头装饰、两目之间的宝珠装饰、口中是否有衔物可划分为七类:A. 额头有冠,有双角,两目之间有宝珠,口有衔物;B. 额头有冠,有双角,两目之间有宝珠,口无衔物;C. 额头有冠,有双角,两目之间有宝珠,口无衔物;D. 额头有冠,有双角,两目之间无宝珠,口无衔物;E.额头无冠,有双角,两目之间有宝珠,口有衔物;F.额头无冠,有双角,两目之间无宝珠,口无衔物;G.额头无冠,无双角,两目之间无宝珠,口无衔物{1}。云冈石窟二期和三期的兽面为B、C、G类。云冈石窟二期出现的兽面基本图像构成要素是三角形头冠,双角内弯,臣字型眼眶,圆球状眼珠,阔口两边以“∽”状构成上唇外观轮廓,露出八颗巨齿,嘴角有对称内弯的獠牙,或是口中露出半圆型舌头,见云冈第7窟主室北壁上層龛的龛楣;或是口中衔物为垂帐或菩萨发髻,见第8窟主室南壁第三层东龛左胁侍菩萨头冠。第三期出现的G类兽面无头冠和双角,额头呈半圆状,上有皱纹,圆球状双目,阔口张开角度较大,露出6—8颗牙齿,口中无衔物,见云冈石窟第30窟西壁上层龛和云冈石窟第32-12窟。洛阳龙门石窟、水泉石窟、巩义石窟出现A、D、E、F三类兽面,与云冈石窟出现的兽面相比,双角在额头直立,两耳竖起紧贴双角,具有较强的装饰性;双目之间出现带装饰的球形宝珠,口中衔物多为“W”华绳。莫高窟第248窟兽面与中原F类兽面在构成元素上类似,差异在于双角和额头,其内弯双角与凸起的粗眉垂直于额头,角和粗眉根部将额头轮廓遮盖,此类样式在中原兽面中并未出现。莫高窟第249、285窟兽面的额头均为弧形,未出现三角形冠或其他造型的头冠,口中的衔物也不同。

在表现技法上,云冈石窟出现的兽面,第二期多为高浮雕,第三期为浅浮雕。龙门石窟及其周边石窟出现的兽面在表现技法上,浅浮雕的较多。莫高窟第248窟兽面以表面敷彩的浮塑形式来表现,第249、285窟的兽面均为壁画形式,具有强烈的装饰效果。云冈石窟兽面多出现在龛楣上方及正中、菩萨宝冠上,龙门石窟及周边石窟的兽面多出现在龛楣处;莫高窟第249窟兽面出现在主室南北两壁,第285窟兽面则位于窟顶四披。

莫高窟第249、285窟中兽面的圆弧状额头、尖耳、圆形眼、嘴角对称獠牙等造型特征与中原地区C类兽面类似。第248窟兽面阔口露出的半圆形舌的造型样式与云冈石窟第7窟屋形龛垂帐处、合水县保全寺石窟第3龛龛梁正中、龙门古阳洞长乐王丘穆陵亮夫人尉迟造龛东侧碑形造像记下方、巩义石窟第1窟西壁联拱龛的龛沿下方出现的兽面造型类似。在细节表现上,莫高窟第248窟双角上以阴线刻出弯曲细纹的手法与中原兽面双角上的细纹造型类似。兽面出现的位置与巩义石窟第1窟右壁龛沿下方兽面、巩义石窟第3窟西壁正中小龛北侧龛沿下方兽面的位置也相似。可以推测,此种样式的兽面是随着北魏佛教艺术汉化进程,以平城和洛阳为中心向周边辐射、传播的。

莫高窟上述三窟的兽面虽与中原风格有着密切的关联,第249、285窟的外观造型样式与魏晋十六国河西墓室照墙壁画上出现的兽面更加接近。魏晋十六国河西墓室照墙壁画上出现的兽面主要位于仿木建筑之斗面上,也有位于拱或枋之间,造型和所在位置与四川汉代阙上的兽面类似{1};兽面的造型与汉代墓室中出现的独立型青铜器材质兽面造型类似{2},其寓意与汉代灵魂不灭思想有关。

四 莫高窟兽面形成与敦煌佛爷庙湾墓室壁画兽面之关系

河西地区的魏晋墓室壁画中出现过许多兽面图像,如敦煌佛爷庙湾M37、M39、M118、M133和嘉峪关M5、M6、M13的照墙上所绘,这些兽面图像承袭了汉代兽面纹的基本样式。

敦煌佛爷庙湾壁画墓有彩绘兽面的4座壁画墓中,共出现54幅彩绘兽面,可分为A、B、C、D、E五种类型(图5):“A型为凹额,小耳;B型为弧额;C型为弧额,倒三角形额斑,面髯下垂;D型为凹额,大垂耳,面髯下垂;E型无下颚(前述嘉峪关M5的兽面与此型同),据有无巨齿,又分两亚型,Ea型有巨齿,Eb型无巨齿。”[9]从兽面壁画在墓室中的位置看,上述A、B、C、D四种造型多位于拱、柱、枋等处,造型相对繁复;E型多出现于照墙最下层砖砌部分,造型多简括。上述五种类型的兽面虽各有不同,但巨目(圆形眼眶)、尖耳、阔口、额头无装饰是其共同特征。莫高窟第248窟出现的兽面额头、耳朵、眼睛的平面造型与B型兽面较为类似;第249窟兽面的额头、圆形眼睛、宽阔不见牙齿的嘴巴与Eb型凹额阔口无下颌兽面的类似;第285窟兽面的额头、眼睛、阔口与C型最为相似。

除造型、结构与魏晋十六国时期敦煌佛爷庙湾墓室照墙壁画类似外,表现手法上也有类似之处。莫高窟第249、285窟的兽面与敦煌佛爷庙湾、嘉峪关等壁画墓内出现的兽面在造型上具有相似性,均是采用以线造型的方式来表现物象。线条的运用是敦煌壁画千百年间形成的“有别于其他绘画的绘制技巧和程序,起稿线的粗细、繁简也是随着时代的变化发展而变化,或因人画技的熟练而异”[10]。上述两窟中的兽面线条圆润隽秀,尤其是口中所衔羽葆飘带,行笔稳健,线条流畅连绵如行云流水,是北朝壁画中常用的线描手法,其中的典型当属敦煌佛爷庙湾M133画像砖中所采用的铁线描和M37、M39画砖画所使用的蓝叶描。魏晋十六国时期敦煌壁画墓中笔墨表现手法,在公元6世纪大量运用在莫高窟壁画绘制中。追溯其根源,是莫高窟壁画创造中过程中,出自对“中国艺术史自身发展逻辑的理解,”[11]是对源自汉代的绘画技法和艺术创制语言进行复兴和再度运用。

莫高窟兽面在造型和线条使用上与魏晋十六国时期河西壁画墓内兽面高度相似,表明这一时期敦煌地区的绘画艺术已经积累了丰富经验,从而为佛教在敦煌开窟造像,并以绘画作为弘扬佛法的重要手段,提供了技术和艺术基础。

五 莫高窟兽面产生的原因试析

(一)东传佛教“粉本”的继承

莫高窟第248、249、285窟中出现的兽面是遵照本地图像传统并对传入的中原粉本图像的改造,具有较强的地域特征。从三个石窟的壁画内容所呈现的新风格和题材可以看出中原传入的粉本样式影响之大。一般认为中原艺术新风在“元荣治期(525—545)”传至敦煌。关于元荣进入河西的大致时间段,羽田亨、贺昌群、周一良、向达、金维诺、宿白、段文杰、史苇湘、贺世哲、饶宗颐、马德、谢生保、张元林等前辈学者考证颇详{1}。一般认为,元荣于北魏孝昌元年(525) 任瓜州刺史,举家西迁敦煌,孝昌三年(527) 封东阳王{2},历经北魏、西魏两朝。元荣作为敦煌地区的最高统治者,其政治诉求和宗教信仰会与中原元氏大致一致,作为最大的功德主,对石窟的绘制自然会以中原粉本为依据。

莫高窟第248、249、285窟壁画中出现的新内容以及所呈现的新艺术风格,可以推测传入敦煌的粉本中出现了与中原石窟、造像碑上类似的兽面图样。从北魏云冈造像开始,佛教艺术出现世俗化倾向的盛饰之风,石窟造像碑的主龛周围多极尽工巧,来体现庄严佛土的种种美妙。古阳洞石窟出现大量兽面与佛传故事组合装饰的佛龛,长安地区造像碑大量出现主龛以兽面与龙首、凤首组合来装饰,表明佛教造像雕饰奇伟之风在平城时期已发端,至洛阳造像时期则出现极尽工巧的盛世之风。公元6世纪龙门石窟及周边石窟中出现了大量兽面,中原地区佛教造像碑上也大量出现了此类图像,也可以证明带有兽面图像的佛教粉本在各地之间流传。因此,可以解释莫高窟第248窟兽面缘何出现在主龛的龛梁西侧下方,兽面位置与巩义石窟第1窟和第3窟兽面所在位置类似。从莫高窟第248窟兽面的表现手法和造型,可以推测此窟的兽面样式与中原地区传入的“粉本”有直接关系,表明元荣入敦煌所携带的中原新风影响下的佛教粉本,依旧是创作的重要参照。莫高窟第249窟兽面口中有衔物的造型样式,可追溯至云冈石窟第8窟菩萨头冠、麦积山第76窟菩萨头冠上兽面口中所含“人”字形发带。莫高窟第285窟的兽面额头密集的圆珠状毛发与庆阳楼底村第1窟龛楣正中出现的兽面毛发形状类似;两眼之间的圆形宝珠与中原地区E类兽面的宝珠类似;兽面口中衔飘带与串珠风铎的组合样式,与东魏单体菩萨造像上的兽面口衔璎珞的组合样式类似,也可推测这一时期中原地区新样式的粉本再次传入。

(二)敦煌本地画师的创新

莫高窟第249、285 窟出现的兽面新样式,既具有中原传入粉本的艺术特征,又具有敦煌本地特色,是工匠对“礼仪艺术”样式的沿袭与创新。敦煌的工匠队伍是建立在本地资源和需求基础上的群体,是“将一种时代典型的模式进行延续的主要力量[10]267”。

关于莫高窟绘制工匠的人员构成,马德通过分析第249、285窟的壁画和雕塑所呈现的绘画技法的风格差异,得出有“西域画师、元荣从内地招募的画师、师从西域画家的敦煌本土画师”三部分画师参与绘制的结论[12]。日本学者八木春生结合莫高窟第285窟壁画内容和服饰样式,认为有三个工匠集团(既存工匠集团、中原新来的工匠集团、本地工匠)参与了绘制[13]。张建宇提出莫高窟第285窟北壁壁画为敦煌本地工匠绘制。新样式兽面的绘制,来自中原和敦煌本地画师創作的可能性较大,其中最大可能是敦煌本地画师。从第285窟壁画造型风格来看:“绘制东、北二壁的匠师没能理解中原画风的深层内涵,后两个工匠集团之间的区别不在图像内容和样式母题,而是画法不同。”[14]由此可以推测东、北二壁的创作群体中,有敦煌本地画师,这种不同的“画法”即“礼仪”艺术中的创制语言。早期敦煌壁画的绘制,多使用西域技法(凹凸法为主),来自西域、中原、敦煌本地的工匠都使用这种画法,并予以传承。随着佛教艺术在中国的发展,自公元6世纪起,大量的本土画家运用传统绘画语言,创作出了具有中国文化内涵的佛教壁画。敦煌地区的工匠在继承西域技法的同时,也将魏晋十六国时期墓室彩绘常用的勾填设色法用于壁画创作。魏晋十六国时期,河西地区的墓室壁画所采用的勾填设色法,在继承秦汉的绘画传统的基础上又有所提高。敦煌佛爷庙湾、嘉峪关等壁画墓内的兽面即以墨线勾勒为主,线条粗犷又不失流畅。莫高窟第249、285窟中兽面的线条表现与敦煌佛爷庙湾壁画墓内高度相似的用笔规律和构图模式表明,该样式是本地工匠基于敦煌本地礼仪艺术的创制语言,对传入粉本在造型、线条、色彩上进行处理后产生的新式样。

新样式的兽面,是画师在遵循佛教仪轨和满足石窟功德主的宗教诉求基础上,融合敦煌地区礼仪艺术审美因素的“创新”。据莫高窟第248、249窟兽面的样式和位置可知,它们是以中原佛教艺术粉本中的仪轨为参考,按照窟主的意愿绘制。元荣家族在河西地区的政治地位和宗教信仰是北魏皇室在政治、宗教诉求的体现。北魏政治和文化上的改革,本质是“意在彰显北魏与往昔帝国的某种连续性,而这种对传统的复兴,也自上而下波及到非官方艺术”[15]。北魏所重视的佛教,必然要满足这一特定文化追求的诉求,佛教艺术形态的体现自然也与之相对应。当佛教艺术中的兽面所具备的礼仪规范与敦煌传统丧葬艺术中的兽面在造型、功能上发生重合时,本地画师融汇敦煌本地礼仪艺术中的创制语言,创作出带有敦煌地域性审美因素的新样式。

从上述分析可知,莫高窟三种样式的兽面虽然有固定粉本,但是又脱离了粉本的束缚,与魏晋十六国墓室壁画中的兽面融合。

(三)河西丧葬传统的影响

汉代丧葬艺术中的兽面具有镇墓辟邪、庇护墓主人灵魂升仙的宗教功能。佛教在初传入中土时,一度被视为传统神仙方术的一种,随着佛教的发展,开始出现具有中国化、本土化特征的佛教艺术创作。北魏汉化改革和迁都,使汉代中原丧葬传统再次兴起,墓室中经常使用的兽面其功能符合佛教某些教义的思想,促使汉代丧葬艺术中的兽面演变为佛教仪轨中的兽面,在佛教石窟、造像碑中出现并流传。至公元6世纪,已经形成丰富的造型样式,使之成为佛教艺术中的重要装饰图案。魏晋十六国壁画墓中照墙之制是对汉代丧葬文化的沿袭,体现出“事死如生”丧葬观念。照墙成为墓主人升仙的道路,兽面成为安魂气、辅助墓主人灵魂飞升的功能,比较符合佛教往生极乐的思想。中原新风粉本中兽面的宗教功能和礼仪规范,与河西壁画墓中的兽面之间的关联更密切,融合形成新样式的几率较大。

兽面与朱雀、鹿、马等祥瑞动物、云气纹、铺首等图案的组合,是与丧葬礼仪相关的墓室装饰的重要内容,也是神仙信仰类神兽图像系统的重要组成部分。汉代墓室中铺首衔环和兽面纹两侧多与对称分布的朱雀(凤鸟)、青龙、白虎等以组合的形式出现。与兽面一同出现的朱雀充分继承了东汉墓室的遗风,成为北朝时期北方各地墓葬中经常出现的题材,如山西忻州九原岗壁画墓、太原南郊北齐壁画墓、河北磁县茹茹公主墓、固原雷祖庙北魏漆棺画等。莫高窟第249窟、第285窟中出现的祥瑞、升仙图及狩猎图的组合和图像配置方式,沿袭了汉代壁画墓图像配置的内容方式。上述两窟的图像内容、造像思想、图像构成、风格技法、供养人、文化交流等诸多方面,段文杰、贺世哲、马德、沙武田、李凇、宁强、赵声良、张元林、赵晓星、岳峰、王菽一、赵燕林等学者已做了大量研究,本文不再赘述。

从整体空间来观察,莫高窟第248、249、285窟兽面的所在位置及组合方式,与佛爷庙湾壁画墓照墙上兽面的位置类似。敦煌佛爷庙湾墓壁画墓兽面位于照墙底部最下层砖砌部分、照墙底部上方、照墙顶部仿木结构等位置。莫高窟第249窟南北两壁华盖上方的兽面与左右同样出现青龙、朱雀等祥瑞图像,与佛爷庙湾壁画墓内兽面与青龙、朱雀的组合类似。佛爷庙湾壁M39照墙最上方第一层兽面中间为对称青龙。M118照墙下方第一层出现的兽面,两边各有对称青龙;照墙上方第二层两边各有对称朱雀。第285窟的兽面与窟顶人字披出现的女娲、伏羲、风神、朱雀、飞廉、雷公、千秋、电神等内容形成整体组合,其中与朱雀的组合与佛爷庙湾壁壁画墓内有着类似的图像功能。

魏晋十六国时期升仙、永生的观念使丧葬艺术相应的图像系统的表现空间更加广阔。莫高窟兽面与石窟壁画的图像组合证明,升天主题有关的图像在公元5—6世纪北方地区并非专属于墓葬艺术,运用到佛教建筑空间内可以更直观地表达信众心中净土往生的思想。表明对不同建筑空间内图像的互相借用,也是莫高窟新样式兽面产生的重要因素。

结 语

中原佛教石窟中出现的兽面在“元荣时代”传入敦煌地区,虽然遵循原有的图像构成法则,但是造型样式上受河西地区魏晋十六国壁画墓内出现的兽面影响较大。北魏晚期至西魏,敦煌佛教艺术在中原新风、敦煌早期佛教艺术传统、河西地区壁画墓艺术传统的融合交汇中,既有对先行文化的变革与继承,又有对同时期周围其他文化的借鉴、吸收和融合,其中,中国本土文化因素开始逐渐占据主导地位。莫高窟第248、249、285窟兽面体现了敦煌石窟佛教艺术形式在视觉方式上的变化,也表明公元6世纪莫高窟壁画在“形式要素和母题”层面即内容和形式上都开始向中原及本土转化的历史性变革。

参考文献:

[1]段文杰. 十六国北朝时期的敦煌石窟艺术[C]//敦煌研究文集. 兰州:甘肃人民出版社. 1982:24.

[2][韩]李姃恩. 北朝装饰纹样——5、6世纪石窟装饰纹样的考古学研究[M]. 北京:故宫出版社. 2014:118.

[3]李海磊. 南北朝兽面图像源流考辩[J]. 山东艺术学院学报,2018(4):65-72.

[4]中国敦煌壁画全集编辑委员会. 中国敦煌壁画全集2·西魏[M]. 天津:天津人民美术出版社. 2002 :29.

[5]马兆民. 敦煌莫高窟第285窟“天福之面”(Kirtimukha)考[J]. 敦煌研究,2017(1):102-110.

[6]王敏庆. 荣耀之面: 南北朝晚期的兽面图像研究[C]//敦煌吐鲁番研究:第13卷. 2013.499-523.

[7]李学勤. 良渚文化玉器与饕餮纹的演变[J]. 东南文化,1991(5):48.

[8][美]巫鸿. 礼仪中的美术:巫鸿中国古代美术史文编:下卷[M]. 北京:三联书店,2005:672-696.

[9]吴桂兵. 两晋时期建筑构件中的兽面研究[J]. 东南文化,2008(4):75.

[10]马德.敦煌古代工匠研究[M]. 北京:文物出版社,2018:161.

[11]张建宇. 样式背后:省思北朝晚期风格之变[J]. 美术研究,2018(02):53-58.

[12]馬德. 敦煌莫高窟史研究[M]. 兰州:甘肃教育出版社,1996:68-69.

[13]八木春生.中国仏教美术と汉民族化:北魏时代后期を中心として[M]. 京都: 株式会社法藏馆,2004:236-263,373.

[14]张建宇.敦煌西魏画风新诠——以莫高窟第 285 窟工匠及粉本问题为核心[J]. 敦煌研究,2015(2):4-14.

[15]Katherine Tsiang,“Antiquarianism and Re-envisioning Empire in the Late Northern Wei”,Wu Hung,ed.,Reinventing the Past:Archaism and Antiquarianism in Chinese Art and Visual Culture [M]. Chicago:Center for the Art of East Asia,University of Chicago and Art Media Resources,Inc,2010:127-154.