嘧菌酯与戊唑醇组合对黄瓜白粉病的防效及安全性评价

海飞 袁水霞 刘圣明

摘 要:為了明确嘧菌酯与戊唑醇组合对黄瓜白粉病的防治效果,开展了嘧菌酯、戊唑醇及其组合对黄瓜白粉病的室内毒力测定。结果表明,嘧菌酯、戊唑醇对黄瓜白粉病菌的EC值分别为3.383 2 μg·mL和0.995 7 μg·mL;嘧菌酯与戊唑醇(质量比1∶2)对黄瓜白粉病菌的EC值为1.069 8 μg·mL,表现为相加作用。田间药效试验结果显示,嘧菌酯和戊唑醇单剂在150 g a.i.·hm剂量下对黄瓜白粉病的防效分别为72.67%和74.88%。嘧菌酯与戊唑醇(1∶2)组合在67.5、112.5、157.5 g a.i.·hm剂量下对黄瓜白粉病的防效分别为70.99%、80.85%、83.82%,防效与剂量呈正相关。与单剂相比,嘧菌酯与戊唑醇组合对黄瓜白粉病的田间防效显著提高,且用药量显著降低。建议田间按照嘧菌酯与戊唑醇(质量比1∶2),推荐使用剂量为157.5 g a.i.·hm,科学用药,降低抗药性发生及作物安全性风险。

关键词:黄瓜白粉病;嘧菌酯;戊唑醇;防治效果;安全性评价

中图分类号:S642.2 文献标志码:A 文章编号:1673-2871(2022)06-086-06

Control efficacy and safety evaluation of the combination of azoxystrobin and tebuconazole on cucumber powdery mildew(Sphaerotheca fuligenea)

HAI Fei YUAN Shuixia LIU Shengming

(1. College of Agricultural Engineering, Henan Vocational College of Agriculture, Zhengzhou 451450, Henan, China; 2. College of Horticulture and Plant Protection, Henan University of Science and Technology, Luoyang 471003, Henan, China)

Abstract:The lab and field tests were conducted to evaluate the efficacy of the mixtures of azoxystrobin and tebuconazole on control cucumber powdery mildew. The results showed that the EC values of azoxystrobin and tebuconazole against Sphaerotheca fuligenea were 3.383 2 μg·mL and 0.995 7 μg·mL, respectively. The EC of azoxystrobin and tebuconazole (1∶2) against cucumber powdery mildew was 1.069 8 μg·mL, which showed additive effect. Field test results showed that the control efficacy of azoxystrobin and tebuconazole could reach 72.67% and 74.88% at 150 g a.i.·hm, respectively. The control efficacy of pyrimethanil and tebutanol (1∶2) on powdery mildew were 70.99%, 80.85% and 83.82% at the dosage of 67.5, 112.5 and 157.5 g a.i.·hm, respectively. The control efficacy was positively correlated with the dosage. Compared with single fungicide, the mixtures of azoxystrobin and tebuconazole significantly increased the field control efficiency on cucumber powdery mildew, and the dosage was significantly reduced. Although the mixtures of azoxystrobin and tebuconazole showed good control effect on cucumber powdery mildew, the mixtures had safety risk under the condition of high dose. It was suggested to use the mixtures at the recommended dose to reduce the occurrence of fungicide tolerance and crop safety risk.

Key words:Cucumber powdery mildew; Azoxystrobin; Tebuconazole; Control efficacy; Safety evaluation

黄瓜白粉病(Cucumber powdery mildew)是威胁黄瓜高产优质栽培中的重要真菌病害,具有分布广、流行性强、传播快、发病重等特点,在世界各地均有发生[1]。该病在苗期至成株期均可发生,主要危害叶片,发病初期叶片正背面出现白色近圆形的霉斑,后期病斑面积不断扩大,常常连成一片,边缘界限不明显。发病严重时,整个叶面褪绿,布满白粉,阻碍叶片光合作用,对黄瓜后期生长造成严重影响,导致黄瓜产量下降和品质降低。一般发病年份减产在10%左右,流行年份减产20%~40%。近年来,随着设施农业温室越冬黄瓜高产优质栽培技术水平的逐步提高,黄瓜白粉病发生也呈加重趋势,是制约黄瓜高产稳产的重要因素,给我国菜篮子工程的绿色、持续发展带来严峻挑战。

黄瓜白粉病主要由二孢白粉菌(Erysiphe cichoracearum)和单丝壳白粉菌(Sphaerotheca fuligenea)引起[2-3]。在我国以单丝壳白粉菌(S. fuligenea)危害最为普遍[1,3]。一直以来,化学防治是控制黄瓜白粉病最为有效的应急措施,在保障黄瓜安全、优质生产上发挥着重要作用。然而,随着单一作用位点的现代选择性杀菌剂的广泛使用,病原菌对这些药剂逐渐产生抗药性,导致病害防效下降或丧失。人们往往通过提高药剂剂量或增加用药次数来提高防效,这进一步加剧了抗药性与农药残留污染风险。因此,筛选具有较高活性的杀菌剂及研发其协同增效组合技术,对于有效防控黄瓜白粉病、保障黄瓜绿色安全生产具有重要实用价值。

嘧菌酯、戊唑醇分别属于甲氧基丙烯酸酯类、麦角甾醇生物合成抑制剂类杀菌剂,是两类杀菌剂中市场占用份额最大、性价比高、不存在知识产权争议的两个品种,具有抗菌谱广、活性高、低毒等优点,在植物病害化学防控上发挥着重要作用。目前,在我国,嘧菌酯与戊唑醇已在黄瓜白粉病防控上进行农药登记,但嘧菌酯存在高等抗性风险,戊唑醇存在作物安全性风险[4-5]。笔者在室内毒力测定、田间药效试验及作物安全性评价上开展了系统研究,以期为黄瓜白粉病的合理选药、科学用药提供用药指导。

1 材料与方法

1.1 材料

供试菌株:黄瓜白粉病菌(Sphaerotheca fuliginea)2020年5月18日采集于江苏省淮安市丁集镇黄瓜温室大棚,接种于黄瓜高感品种新泰密刺(新泰市祥云种业有限公司)上扩繁培养。

供试药剂:嘧菌酯原药(98%),由江阴苏利化学有限公司提供;戊唑醇原药(97%),由江苏省农药研究所股份有限公司提供;50%嘧菌酯水分散粒剂由江阴苏利化学有限公司提供;430 g·L戊唑醇懸浮剂由南京南农农药科技发展有限公司提供;75%嘧菌酯·戊唑醇水分散粒剂由江阴苏利化学有限公司提供。

1.2 室内毒力测定

1.2.1 供试植株 黄瓜品种选用高感品种新泰密刺(新泰市祥云种业有限公司),种植于基质为m泥碳土∶m=3∶1的盆钵中,置于人工气候箱(加拿大Conviron E7·2)中培养(22 ℃,RH 80%,15 000 lx光照/黑暗12 h交替),待植株生长至2片真叶备用。

1.2.2 孢子悬浮液制备 用蒸馏水冲洗下病叶上的孢子,接种于无病黄瓜苗上,待再次产生分生孢子后,用蒸馏水洗下分生孢子,调整孢子悬浮液浓度为2×10个·mL备用。

1.2.3 药剂配制 供试药剂嘧菌酯和戊唑醇用甲醇配成1000 μg·mL母液;用0.1%吐温80水溶液稀释,现用现配。嘧菌酯和戊唑醇以质量比1∶2复配(参考中国农药信息网)。嘧菌酯的测定质量浓度为10、5、2.5、1.25、0.625 μg·mL;戊唑醇的测定质量浓度为5、1.25、0.312 5、0.078、0.02 μg·mL。嘧菌酯·戊唑醇组合的测定质量浓度为5、1.25、0.312 5、0.078、0.02 μg·mL。设吐温80为空白对照。

1.2.4 接种与施药 2020年8月5日,将配制好的药剂用100 mL的喷雾器加空气压缩机(空气压缩机出气量为160 L·min)均匀喷施于黄瓜叶片正反两面,塑料盆直径25 cm,每个处理6盆,每盆4株,置于人工气候箱中继续培养24 h后,将配制好的新鲜分生孢子悬浮液均匀喷施于黄瓜叶片正面,及时晾干,置于人工气候箱中(22 ℃,RH 80%,15 000 lx光照/黑暗12 h交替)继续培养,每天观察病情发生情况。

1.2.5 药效调查方法 接种9 d后分级调查整株全部叶片发病情况,分级标准(以叶为单位)为:

0级:无病斑;

1级:病斑面积占整个叶面积的5%以下;

3级:病斑面积占整个叶面积的6%~15%;

5级:病斑面积占整个叶面积的16%~25%;

7级:病斑面积占整个叶面积的26%~50%;

9级:病斑面积占整个叶面积的50%~75%;

11级:病斑面积占整个叶面积的75%以上。

1.2.6 药效计算方法 根据下述公式计算各处理的病情指数和防治效果。将每个浓度防治效果转换为概率值,药剂浓度转换为对数值,计算毒力回归方程、药剂的EC值及其95%置信限。

病情指数=Σ(各级病叶数×相对级数值)/(调查总叶数×11)×100;

防治效果/%=(对照病情指数-处理病情指数)/对照病情指数×100。

1.2.7 增效作用 根据Wadley法计算混配剂的增效作用,即SR<0.5,为拮抗作用,0.5≤SR≤1.5,为相加作用,SR>1.5,为增效作用。

其中,A嘧菌酯、B为戊唑醇;a,b为药剂在配方中所占的比例;EC(Exp)为理论抑制中浓度,EC(Obs)为实际测量抑制中浓度。

1.3 田间药效试验

1.3.1 试验地点 试验于2020年11月14日至12月1日在河南省中牟县官渡镇河南省农业高新科技园内黄瓜设施栽培试验田进行,土壤为砂土,肥力中等,有机肥施量150 kg·667 m,复合肥30 kg·667 m,管理水平较高。所有试验小区作物栽培条件一致,符合科学农业试验要求。

1.3.2 试验品种 试验品种为中农8号(中国农业科学院蔬菜花卉研究所),试验时为黄瓜结果期,白粉病发病初期。

1.3.3 试验设计 共设6个处理:75%嘧菌酯·戊唑醇水分散粒剂用量67.5、112.5、157.5 g a.i.·hm;50%嘧菌酯水分散粒剂用量150 g a.i.·hm;430 g·L戊唑醇悬浮剂有效成分用量150 mL a.i.·hm;设清水为空白对照。每个处理4次重复,每小区10 m,每小区种植60株黄瓜,各处理小区随机排列。

试验于2020年11月14日第1次施药,11月21日第2次施药。施药器械采用新加坡利农背负式电动喷雾器,进行喷雾,均匀喷施于叶片正反面,用水量750 L·hm。

1.3.4 调查时间和方式 试验按照《GB/T 17980.30-2000农药田间药效试验准则(一)杀菌剂防治黄瓜白粉病》进行。调查方法为每小区随机取4点,每点调查2株的全部叶片,分级记录。分级方法为-0级:无病斑;1级:病斑面积占整个叶面积5%以下;3级:病斑面积占整个叶面积6%~10%;5级:病斑面积占整个叶面积11%~20%;7级:病斑面积占整个叶面积21%~40%;9级:病斑面积占整个叶面积40%以上。第1次用药时调查发病基数,12月1日调查试验结果。

1.3.5 药效计算方法 病情指数=Σ(各级病叶数×相对级数值)/(调查总叶数×9)×100;防治效果(%)=(1-对照施药前病情指数×药剂处理施药后病情指数/对照施药后病情指数×药剂处理施药前病情指数)×100。

1.4 安全性试验

黄瓜品种选用新泰密刺(新泰市祥云种业有限公司)、津研四号(天津市蔬菜研究所)、金申青长(上海三友种苗有限公司),种植于河南农业职业学院农业工程学院温室盆钵中,气温16~30 ℃。塑料盆直径25 cm,每盆2株,每處理4盆,4次重复。于2020年9月12日,黄瓜处于5叶期施药1次,试验方法同1.2.4。75%嘧菌酯·戊唑醇水分散粒剂按有效成分设计试验,即157.5、315、630 g a.i.·hm,设清水处理为空白对照。用药后采取直接对比观察法定期检查,直至用药后3周。一旦发现药害,根据《杀菌和杀虫剂对作物安全性室内试验方法(GB/T 1965.1-2010)》进行药害程度认定分级。

1.5 数据分析

采用Excel 2003 进行数据统计,使用DPS 7.05进行方差分析,应用Duncan’s新复极差法进行差异显著性检验。

2 结果与分析

2.1 室内毒力测定

由表1可知,室内毒力测定嘧菌酯、戊唑醇对黄瓜白粉病菌的EC值分别为3.383 2 μg·mL-1和0.995 7 μg·mL,戊唑醇对黄瓜白粉病菌的抑制效果高于嘧菌酯。根据EC理论值计算方法,嘧菌酯与戊唑醇质量比1∶2对黄瓜白粉病菌的EC理论值为1.302 2 μg·mL,而嘧菌酯与戊唑醇质量比1∶2对黄瓜白粉病菌的EC实际值为1.069 8 μg·mL,增效系数(SR)为1.217 2,表现为相加作用。

2.2 田间药效试验

由表2可知,田间药效试验50%嘧菌酯水分散粒剂与430 g·L戊唑醇悬浮剂在用量150 g a.i.·hm对黄瓜白粉病的防效分别为72.67%和74.88%,其中戊唑醇的防效显著高于嘧菌酯的防效,这与室内毒力测定结果一致。75%嘧菌酯·戊唑醇水分散粒剂用量67.5、112.5、157.5 g a.i.·hm对黄瓜白粉病防效分别为70.99%、80.85%和83.82%,防治效果与药剂有效成分用量呈正相关。与单剂相比,112.5、157.5 g a.i.·hm的的防效显著提高,且用药量也比单剂减少,这表明两者组合使用不仅能提高病害防效,而且能降低化学农药使用量,降低农药残留污染。

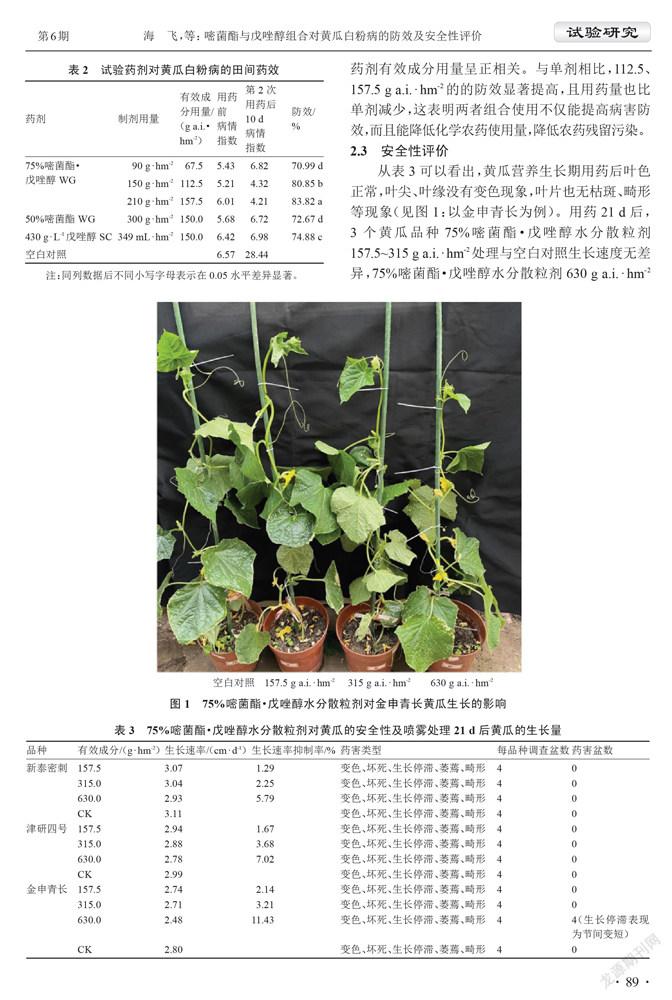

2.3 安全性评价

从表3可以看出,黄瓜营养生长期用药后叶色正常,叶尖、叶缘没有变色现象,叶片也无枯斑、畸形等现象(见图1:以金申青长为例)。用药21 d后,3个黄瓜品种75%嘧菌酯·戊唑醇水分散粒剂157.5~315 g a.i.·hm处理与空白对照生长速度无差异,75%嘧菌酯·戊唑醇水分散粒剂630 g a.i.·hm时对新泰密刺、津研四号、金申青长的生长速率抑制率分别为5.79%、7.02%和11.43%,植株变矮,表现为节间变短,新泰密刺、津研四号生长速率抑制率仍在10%以内,属于安全范围,金申青长生长速率抑制率在11%~20%之间,表现轻微药害,但各处理均能正常开花。以上结果表明,75%嘧菌酯·戊唑醇水分散粒剂75%嘧菌酯·戊唑醇水分散粒剂4倍剂量使用时会对植株生长产生一定的抑制作用。

3 讨论与结论

黄瓜白粉病是设施黄瓜栽培中常见的具有威胁性的气传病害之一,因侵染频繁、流行性强等特点,导致防治相对困难[6]。目前,该病仍是以化学防治为主,生产上常用杀菌剂有麦角甾醇生物合成抑制剂类杀菌剂(己唑醇、戊唑醇、腈菌唑等)和甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂(醚菌酯、吡唑醚菌酯、嘧菌酯等)[7],但长期单一使用,病菌易产生抗药性[4]。据报道,瓜类白粉病已经对苯并咪唑类、EBIs类、有机磷类、羟基嘧啶类、甲氧基丙烯酸酯类和苯氧喹啉类等多种药剂产生不同程度的抗药性,且发展速度极快,抗药性问题日益突出[8]。因此,开展新型杀菌剂筛选及其科学应用技术研究,对提高该病防治效果、保障农产品质量安全至关重要。

嘧菌酯是高效、廣谱、内吸性强的甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂,对几乎所有真菌病害均有良好的防治效果,且与目前已有杀菌剂无交互抗性,对黄瓜等作物安全[9]。戊唑醇是麦角甾醇生物合成抑制剂类杀菌剂,具有高效、广谱、内吸性强等优点[10],主要通过抑制病原菌细胞膜上麦角甾醇的去甲基化,使得病菌无法形成细胞膜,从而杀死病菌[11]。笔者测定了嘧菌酯、戊唑醇及其质量比1∶2组合对黄瓜白粉病菌的室内毒力。结果显示,嘧菌酯、戊唑醇对黄瓜白粉病菌的EC值分别为3.383 2 μg·mL和0.995 7 μg·mL,戊唑醇的抑菌活性显著高于嘧菌酯。嘧菌酯与戊唑醇(1∶2)对黄瓜白粉病菌的EC为1.069 8 μg·mL,增效系数(SR)为1.217 2,两者表现为相加作用。田间药效试验结果显示,在相同剂量条件下,戊唑醇对黄瓜白粉病的田间防效显著高于嘧菌酯,与室内毒力测定结果一致。75%嘧菌酯·戊唑醇水分散粒剂用量112.5 g a.i.·hm对黄瓜白粉病防效为80.85%,显著高于单剂嘧菌酯和戊唑醇用量150 g a.i.·hm-2,二者对黄瓜白粉病防效72.67%和74.88%,表明嘧菌酯与戊唑醇组合的田间增效作用与化学农药减量显著。本研究结果获得的75%嘧菌酯·戊唑醇水分散粒剂在黄瓜白粉病防控上的应用可以降低单剂嘧菌酯或戊唑醇的使用剂量,从而降低黄瓜白粉病菌对药剂的选择压力,延缓药剂的使用年限,降低抗药性产生的速度。

单一作用位点杀菌剂的长期或大量使用,均能加速抗药性产生与发展风险。对中国农药信息网上登记的药剂进行统计,国内登记用于黄瓜白粉病防治的药剂主要有麦角甾醇生物合成抑制剂类及甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂。有研究表明,黄瓜白粉病菌对甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂存在高等抗性风险[11-12]。近年来,嘧菌酯防治黄瓜白粉病的田间实际效果较差,可能与该类杀菌剂长期单一的使用,使病原菌产生抗药性有关[13]。在日本,该类药剂引进不久,黄瓜种植区域就不断出现白粉病菌对嘧菌酯产生抗性的相关报道[14]。孟润杰[15]也研究得出黄瓜白粉病菌对唑胺菌酯具有较高的抗性风险。杨连来等[16]研究表明,室内药剂驯化对己唑醇具有抗性的黄瓜白粉病菌菌株对醚菌酯表现出交互抗性,表明了田间用己唑醇和醚菌酯防治黄瓜白粉病可能存在抗性风险。多数麦角甾醇生物合成抑制剂类杀菌剂具有杀菌和调控植物生长的双重活性,因此,具有高活性且对作物安全的新型麦角甾醇生物合成抑制剂类杀菌剂创制仍是新农药开发的重要方向[5]。据统计报道,在多个国家和地区,登记应用于黄瓜白粉病防治上的麦角甾醇生物合成抑制剂类杀菌剂主要有氟菌唑、环丙唑醇、腈菌唑、己唑醇、戊唑醇、丙环唑等[17]。有报道称麦角甾醇生物合成抑制剂类杀菌剂在黄瓜苗期应用后,对黄瓜植株地上及地下部分的伸长均产生不同程度的抑制,成株期使用时抑制作用相对小一些,但用量高时仍会导致新生叶片畸形和节间缩短等[5]。本研究的安全性评价试验也表明,75%嘧菌酯·戊唑醇水分散粒剂在4倍推荐剂量条件下对黄瓜存在安全性风险,导致黄瓜节间缩短,这充分证实该现象是由戊唑醇过量使用导致的。

为缓解单一作用位点杀菌剂的长期或大量使用,霍建飞等[18]研究表明,500 g·L氟吡菌酰胺·戊唑醇悬浮剂施用2次后对黄瓜白粉病防治效果显著且具有较长的持效期,对黄瓜植株无药害等不良影响。赵志伟等[19]通过试验证实了氟吡菌酰胺与肟菌酯复配药剂对黄瓜白粉病防效显著。李凌云等[20]研究表明,11%戊唑醇·环氟菌胺悬浮剂对黄瓜白粉病防效显著,药后9 d防效为88.15%~92.84%,末次药后11 d防效为89.75%~94.86%,优于或相当于对照药剂430 g·L戊唑醇悬浮剂、10%环氟菌胺悬浮剂[20]。本研究获得的75%嘧菌酯·戊唑醇水分散粒剂在112.5、157.5 g a.i.·hm用量下,对黄瓜白粉病的田间防治效果均在80%以上,防治效果显著,在实际生产上具有实用价值和指导意义。

FRAC(Fungicide Resistance Action Committee)资料显示,嘧菌酯与戊唑醇的固有抗性风险分别为高等或中等。基于两者的室内活性、抗性风险及对黄瓜白粉病的防效,从室内毒力活性的角度来说,可以优先选用麦角甾醇生物合成抑制剂类杀菌剂戊唑醇;从农药抗性治理的角度来说,为延缓抗药性的产生,可以两者组合的方式使用。建议田间按照嘧菌酯与戊唑醇(质量比1∶2),推荐使用剂量为157.5 g a.i.·hm-,科学用药,降低抗药性发生及作物安全性风险。

参考文献

[1] 郑儒永,余永年.中国真菌志(第一卷)白粉菌目[M].北京:科学出版社,1987.

[2] 冯东昕,李宝栋.主要瓜类作物抗白粉病育种研究进展[J].中国蔬菜,1996(1):55-59.

[3] DAVIS A R,THOMAS C E,LEVI A,et al.Watermelon resistance to powdery mildew rece 1 [M]//MAYNARD D N.Cucurbitaceae.Virginia:ASHS Press,2002:192-198.

[4] 柏亚罗.Strobilurins类杀菌剂研究开发进展[J].农药,2007,46(5):289-295.

[5] 陳召亮,慕卫,马超,等.4种三唑类杀菌剂对黄瓜生长的影响[J].农药科学与管理,2006,27(6):19-22.

[6] 郝敬喆,张士海,沙依热·吾汗,等.5种杀菌剂对温室黄瓜白粉病的防治试验[J].新疆农业科学,2011,48(2):366-368.

[7] 于春雷,李素霞,张斌,等.四氟醚唑对黄瓜的安全性及其对黄瓜白粉病的防治效果[J].植物保护学报,2012,39(3):265-270.

[8] 周益林,段霞瑜,盛宝钦.植物白粉病的化学防治进展[J].农药学学报,2001,3(2):12-18.

[9] 陈红远,何云凤,李红玫,等.30%戊唑醇·嘧菌酯悬浮剂防治黄瓜白粉病药效初报[J].耕作与栽培,2015(3):51-52.

[10] 董见南,滕瑶,廖辉,等.18%井岗·戊唑醇悬浮剂在小麦种的残留行为研究[J].哈尔滨商业大学学报,2020,36(1):3-7.

[11] 贾俊超,马琳,范志金,等.病原菌对Strobilurin类杀菌剂抗药性机理的研究进展[J].农药学学报,2008,10(1):1-9.

[12] 柏亚罗,万红梅.甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂的抗性剖析[J].农药,2009,48(2):88-95.

[13] 赵平,严秋旭,李新,等.甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂的开发及抗性发展现状[J].农药,2011,50(8):547-551.

[14] ISHII H,FRAAIJE A B,SUGIYAMA T,et al.Occurrence and molecular characterization of strobilurin resistance in cucumber powdery mildew and downy mildew[J].Phytopathology,2001,91(12):1166-1171.

[15] 孟润杰.新杀菌剂唑胺菌酯对黄瓜白粉菌生物活性及其抗药性风险评估[D].保定:河北农业大学,2009.

[16] 杨连来,慕卫,刘峰,等.黄瓜白粉病菌对己唑醇抗性诱导及抗性菌株生物学性状的研究[J].农药学学报,2007,9(1):29-33.

[17] MC GRATH M T,SHISHKOFF N.Managing resistance to demethylation inhibiting(DMI)fungicides in cucurbit powdery mildew[J].Plant Disease,2001,85(3):236-245.

[18] 霍建飞,郝永娟,刘春艳,等.500 g·L-1氟吡菌酰胺·戊唑醇SC防治黄瓜白粉病田间药效试验[J].天津农业科学,2015,21(8):144-146.

[19] 赵志伟,梁英,孙国臣,等.50%氟吡菌酰胺·肟菌酯悬浮剂防治黄瓜白粉病效果研究[J].现代农业科技,2014(4):112.

[20] 李凌云,栾炳辉,陈敏,等.11%戊唑醇·环氟菌胺悬浮剂对黄瓜白粉病田间药效评价[J].农药,2020,59(7):523-524.