山西汉代墓葬出土铜镜的考古学观察

□郭智勇 赵梅

铜镜是古人梳妆打扮时的日常用品, 也是精美的工艺品,有着独特的艺术特征和悠久历史。汉代是铜镜发展史上的第一个高峰期, 制作风格上承战国,流风及于汉魏六朝。纹饰题材达到前所未有之丰富,有星云纹、博局纹、草叶纹、铭文吉语、四神等。镜形以圆形为大宗。本文以山西汉代墓葬出土的铜镜为例,初步探讨汉镜的种类、纹饰、发展历程,以及其所蕴含的历史、文化与艺术信息。

一

据现有公开发表的考古发掘资料可知, 山西出土的汉代铜镜数量较少,但时代序列较为完整,纹饰、铭文较为丰富,即使属于同一类型,仍有细微差别,按其镜背纹饰大致可以分为素面镜、山字纹镜、蟠螭纹镜、草叶纹镜、四花镜、星云纹镜、博局镜、铭文镜、四乳禽兽纹镜、龙凤纹镜、夔纹镜、变形四叶纹镜及四乳云气纹镜等, 基本涵盖了汉镜的类型。

(一)素面镜

2 面。 均出土于朔县西汉墓[1]。 标本6M340:1,三弦纽,镜背素地无纹。 标本6M148:6,二弦纽,平背,有重圈弦纹。 这两面铜镜基本上继承了战国、秦代素面镜的特点,镜面平直,镜体轻薄,制作较粗,纽为二弦纽或三弦纽,弦纹为细凸弦,属典型秦式镜。

(二)山字纹镜

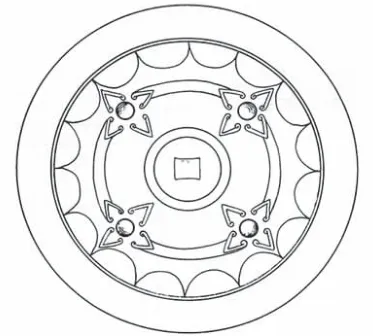

2 面。 均为四山纹。 主题纹饰为山字形,以羽翅纹作为地纹,方座,山字形的短竖道向内勾,呈尖角状。 镜缘上翘,镜体轻薄。 标本QM41:1,残,尖缘,出土于朔县西汉墓[1]。 标本M45:2(图1),镜面较小,主纹为山字纹和连贯叶状纹,带有典型战国镜特点,出土于长治屯留西汉墓[2]189。

图1 山字纹镜

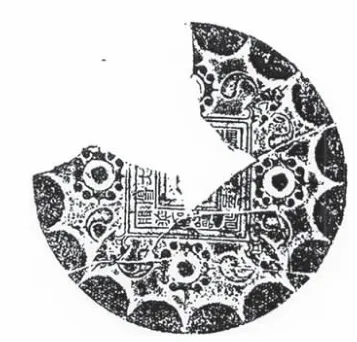

(三)蟠螭纹镜

1 面。 标本3M1:16(图2),连峰纽,方纽座,座外饰四乳蟠螭纹, 外缘为十六内向连弧纹, 面微弧,出土于朔县西汉中期墓[3]。

图2 蟠螭纹镜

(四)草叶纹镜

2 面。 可分两型。

A 型 博局草叶纹镜。 小纽,方纽座,底纹为由旋涡、 小点等纹饰组成的菱形图案, 上饰花瓣纹。 出土于孝义张家庄西汉墓M23[4]。

B 型 四乳草叶纹镜。 标本6M50:5(图3),球形纽,四蒂纹纽座,座外为大方格铭文带,篆体铭文为“见日之光,长毋相忘”。 方格四角各出一苞双叶花枝纹,将空处分为四区,每区中部乳钉两侧各有一草叶纹。 方格铭文四角处装饰为多重三角对折的方格纹,内向十六连弧纹缘。 出土于朔县西汉墓[1]。

图3 B型四乳草叶纹镜

(五)四花镜

6 面。 可分三型。

A 型 圈带四花镜,2 面。 主纹为圈带连接的四花,可分两亚型。

Aa 型 1 面。标本M159:9(图4),座外四乳饰有一周花瓣纹图案, 花瓣纹外作内连弧纹, 内斜缘。 出土于长治屯留西汉墓[2]189。

图4 Aa型圈带四花镜

Ab 型 1 面。 标本25 号铜镜(图5),柿蒂纽座,座外有大小三个圈带,中间圈带上均匀叠压着四枚乳钉,乳钉围以心形四花瓣,构成一朵盛开的花朵。乳间饰草叶纹,乳与廓间圆周内作内向连孤20 个。 出土于太原东太堡西汉墓[5]。

图5 Ab型圈带四花镜

B 型 四叶四花纹镜,3 面。 均出土于太原东太堡西汉墓。座外方格四角各出一苞双叶纹。可分两亚型[5]。

Ba 型 1 面。 标本29 号铜镜(图6),纽缺失,方格的上下左右各有一朵由4 个心形花瓣围成的花形图案,花心即为一乳钉,铭文为:□□□光千秋万岁长毋相□。

图6 Ba型四叶四花纹镜

Bb 型 2 面。 标本27 号铜镜(图7),纽缺失,方格的上下左右各饰一柿状花。 铭文为:见□□□□□大阳服者君卿所言□□。 标本28 号铜镜(图8),方形纽, 残存部分饰一杮状花。 铭文为:□□□□未央长相思毋□□。

图7 Bb型四叶四花纹镜

图8 Bb型四叶四花纹镜

C 型 蟠龙纹四花镜,1 面。 标本26 号铜镜(图9),伏螭纽,方格纽座外铭带与廓间有四乳相间,饰四龙。 方格的上下左右各有一朵由四个心形花瓣围成的花形图案,花心即为一乳钉,方格内区铭文为“见日之光□者君卿□千秋万岁长□□□”,镜廓为16 个内向连弧。 出土于太原东太堡[5]。

图9 C型蟠龙纹四花镜

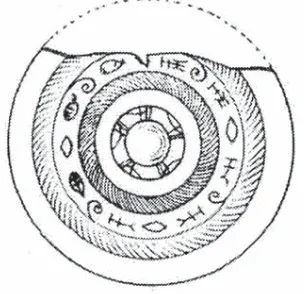

(六)星云纹镜

又名百乳镜。 主要特征有:连峰纽座,主纹以带座四乳分列四方,乳间排列小乳钉,以曲线相连接,边缘一律由内向的连弧纹构成。乳钉数目不等。 此种镜类流行于西汉中晚期。目前已知出土4 面。其中,2 面出土于朔县赵十八庄一号汉墓,分别为标本11 和标本12[6],1 面 出 土 于 朔 县 西 汉 墓 (标 本3M167:14)[1],1 面 出 土 于 大 同 广 灵 西 汉 墓(标本GM1:17)[7](图10)。

图10 星云纹镜

(七)博局镜

又名规矩镜。 2 面。 主要特征是纹饰中有“TLV”符号,可分两型。

A 型 云纹博局镜,1 面。 标本M14:1(图11),扁平缘,圆纽,圆纽座,座外有方框,主纹饰为8 乳钉和规矩纹,乳钉饰内向连弧纹,主纹饰间小卷云纹,其外饰栉齿纹、三角锯齿纹、变形夔龙纹各一周。 出土于灵石旌介西汉墓[8]。

图11 A型博局镜

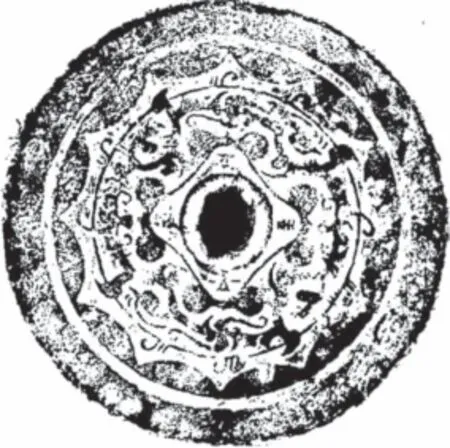

B 型 四神博局镜,1 面。 标本M55:6(图12),圆纽,四叶纹纽座。内区格内十二乳钉间有十二地支铭。中区以博局及8 乳钉划分四方八区,纹饰配置是:青龙配凤鸟、白虎配独角兽、朱雀配山羊、玄武配羽人。 外区铭文为:府尹作竞真大巧,上有山人不知老,渴饮玉泉饥食枣。铭文带外围一周栉齿纹,宽平缘,上面的纹饰为两周锯齿纹夹单线波纹。出土于离石马茂庄村西汉墓[9]。

图12 B型博局镜

(八)铭文镜

28 面。 出土铜镜的墓葬年代自西汉中期至东汉中晚期。西汉初年铭文镜少见。到汉武帝前后出现了完全以铭文为主体纹饰的情况。 铭文镜的文字日益增多,从汉初简短的几个字,逐渐发展为圈带铭文,到出现内外两圈的重圈铭文镜,再到后来出现了多字、省字、假字等现象。

依铭文内容,可分为日光镜、昭明镜、日有喜镜、长宜子孙镜、富贵常安镜、重圈铭文镜等6 类。

1.日光镜。 5 面。 因铭文多见“见日之光,天下大明”而得名。 可分日光连弧铭文镜和日光圈带铭文镜两类。

日光连弧铭文镜。4 面。按连弧纹圈带外有无短斜线纹,可分两型。

A 型 2 面。 球形纽,圆纽座,座外八内向连弧纹,连弧纹圈带外有短斜线纹,外圈篆体铭文。均出土于朔县西汉墓。 标本TQM143:2(图13),铭文为“见日之光,天下大明”,字间以符号相隔,镜面微弧。 标本3M41:20,铭文为“见日之光,长不忘相”,字间以符号相隔[1]。

图13 A型日光连弧铭文镜

B 型 2 面。圆纽座,纽座外作连弧纹,外区有铭文一周。标本M4:10(图14),素宽缘,圆纽,铭文为“见日之光,长不相忘”,字间以符号相隔,出土于右玉县汉墓[10]。 标本M56:7,半球形纽。 铭文为“见日之光,天下大明”,字间以符号相隔,出土于广灵北关汉墓[11]。

图14 B型日光连弧铭文镜

日光圈带铭文镜 1 面。 标本M2:18(图15),半圆纽,圆纽座,座外分别饰一周弧线纹和一周栉齿纹,其外为“见日之光,天下大明”铭文带。字体非篆非隶,多用减笔,字间以符号相隔,铭文带外又饰一周栉齿纹,素宽缘。 出土于襄汾中陈汉墓[12]。

图15 日光圈带铭文镜

2.昭明镜。 7 面。 因铭文多见“内清质以昭明……”而得名。可分昭明连弧铭文镜和昭明圈带铭文镜两类。

昭明连弧铭文镜 6 面。依纽座不同,可分两型。

A 型 4 面。 连珠纹纽座,座外为八内向连弧纹,外圈有篆体铭文。 标本5M48:23(图16),窄平缘,球形纽,铭文为“内清质以昭明,光而象夫日月,心忽扬而愿忠,然雍塞而不泄”,朔县西汉墓出土[1]。 标本14,圆纽,铭文圆体篆书:“内清质以昭明,光象夫日月,心忽而愿忠,雍塞而不泄。 ”在“夫”和“日”字间垫有一个“+”形符号。出土于朔县赵十八庄一号汉墓[6]。临汾襄汾吴兴庄西汉晚期墓中出土昭明连弧铭文镜2 面,大小、纹饰皆相同,圆纽,铭文篆体,两字间以“而”字间隔[13]。

图16 A型昭明连弧铭文镜

B 型 2 面。 标本13(图17),圆纽,圆纽座,座外凸弦纹和内向连弧纹各一周。素平缘,铭文方体篆书:“内清质以昭明,光辉象夫日月,心忽扬愿,然雍塞不泄。”出土于朔县赵十八庄一号汉墓[6]。标本M87:6,半球形纽,圆纽座,座外饰连弧,连弧与纽底以栉节纹连接。 外区铭文一周,为“内清以昭明,光日月之”,两字之间均加“而”字。出土于广灵北关西汉末东汉初时期墓葬[11]。

图17 B型昭明连弧铭文镜

昭明圈带铭文镜 1 面。 标本3M7:13(图18),球形纽,圆纽座。 外圈方体铭文为“内青以昭明光日月”,字间以符号相隔,镜面微弧。出土于朔县西汉末至东汉初时期墓葬[1]。

图18 昭明圈带铭文镜

3.日有喜镜。 即“日有喜月有富”镜。 1 面。 标本GM222:6(图19),球形纽,柿蒂纹纽座,座外八内向连弧纹,外圈方体篆文为“日有喜,月有富,乐无事,宜酒食,居必间,无患息,于瑟侍,心忠驻,乐已岁固常”,镜面微弧。 出土于朔县西汉末期至东汉初期墓葬[1]。

图19 日有喜镜

4.长宜子孙镜。1 面。铭文“长宜子孙”,寓意保佑子孙平安和祝愿子孙兴旺。 出土于芮城石门村东汉末期墓葬[14]。

5.富贵常安镜。 1 面。 圆纽,素边,镜背有对称的四字铭文“富贵常安”,临汾襄汾吴兴庄西汉晚期墓出土[13]。

6.重圈铭文镜。 5 面。 因主纹区有两周铭文带而名,年代为西汉中晚期。 有4 种组合。

日光、 昭明重圈铭文镜 2 面。 标本3M2:14(图20),半球形纽,圆纽座,座外两圈凸弦纹将背面分为内外区,有两圈铭文带。 内区铭文每字间有符号相隔,外区铭文有三字不清。 内圈铭文:“见日之光,长毋相忘。”外圈铭文:“内清质以昭明光□象夫日月;心忽扬而□愿忠□雍塞而不泄。”出自朔县西汉中期墓[3]。 标本42(图21),圆纽,连珠纹纽座,铭文篆体。 内圈铭文:“见日之光,长毋相忘。 ”外圈铭文:“内清质以昭明,光象辉夫日月,心忽而愿忠,然雍塞而不泄。 ”出土于朔县赵十八庄一号汉墓[6]。

图20 日光、昭明重圈铭文镜

铜华、云雷纹重圈铭文镜 1 面。 标本5M6:4(图22),窄平缘,球形纽,十二并蒂连珠纹纽座,外圈为云雷纹,内圈篆体铭文:“清冶铜华以为镜,昭察衣服观容貌,丝组杂遝以为信,清光宜佳人。”出土于朔县西汉晚期墓[1]。

昭明、 清白重圈铭文镜 1 面。 标本3M36:6(图23),窄平缘,球形纽,十二并蒂连珠纹纽座,内外两圈篆体铭文带。内圈铭文:“内清质以昭明,光辉象夫日月,心忽扬而愿忠,然雍塞而不泄。”外圈铭文:“如皎光而耀美,挟佳都而无间,慷欢察而性宁,志存神而不迁,得并观而不弃,精昭折而伴君。 ”出土于朔县西汉晚期墓[1]。

铜华、皎光重圈铭文镜 1 面。 圆纽,连珠纹纽座,座外有两道弦纹,两圈铭文字体篆隶兼之。内圈铭文:“清冶铜华以为镜,照察衣服观容貌,清光乎宜佳人。 ”外圈铭文:“如皎光而耀美,挟佳都而无间,慷欢察而性宁,志存神而不迁,得并观而不弃,精昭折而侍君。 ”出土于襄汾吴兴庄西汉晚期墓[13]。 (图24)

(九)四乳禽兽纹镜

7 面。 多宽素缘, 镜背用乳钉来划分纹饰区域,并在乳间饰以禽鸟、虺龙、兽、四神、羽人等纹饰。可分四乳四螭镜、四乳八禽镜、四乳四神镜、四乳禽兽镜。

1.四乳四螭镜。 也有学者称之为四乳四虺镜。4 面。 均出土于朔县汉墓。[1]根据主纹饰的分布特点,可分三型。

A 型 1 面。 标本6M17:5(图25),三弦纽,圆纽座,尖缘。主体花纹为四乳四螭,云雷纹衬地,中间一道宽弦纹带将花纹分为内外两圈, 时代为西汉前期后段。

图25 A型四乳四螭镜

B 型 1 面。 标本6M54:4(图26),尖缘,镜纽残失,纽座为两圈凸弦纹,中区纹饰是以平行粗线为地纹的四乳四螭,外部绕以十六内向连弧,宽素缘,轻薄无弧度,时代为西汉中期。

图26 B型四乳四螭镜

C 型 2 面。主纹夹饰在两周短线纹之间。标本GM33:1(图27),窄平缘,球形纽,圆纽座,座外为四乳四螭,时代为西汉晚期。 标本6M392:15(图28),宽缘,球形纽,杮蒂纹纽座。 外圈四乳四螭纹,镜面微弧。 时代为西汉末东汉初。

图27 C型四乳四螭镜

图28 C型四乳四螭镜

2.四乳八禽镜 1 面。标本4M138:64(图29),窄平缘,球形纽,圆纽座外四乳八禽。 出土于朔县西汉晚期墓[1]。

图29 四乳八禽镜

3.四乳四神镜 1 面。标本6M136:11(图30),球形纽,圆纽座,座外四乳四神,宽平缘,面微弧,出土于朔县西汉末至东汉初期墓[1]。

图30 四乳四神镜

4.四乳禽兽镜 1 面。 标本M8:7,桥形纽,双弦纹将镜背分成内外两区,外区一周锯齿纹,内区四乳四兽,出土于阳泉市马家坪东汉中晚期墓[15]。

(十)龙凤纹镜

2 面。 均出土于西汉初年墓,有明显的战国特点。 其中,凤纹镜,1 面,圆纽,连弧纹纽座,其外侧为叶状纹和凤鸟纹, 镜缘三周凸弦纹, 出土于屯留。[16]龙纹镜,1 面。镜纽因腐蚀,不清。镜面较大,边为宽卷沿,背面饰云雷纹地,主纹为宽平凸起单线条卷曲盘绕的龙纹,出土于榆次[17]。

图21日光、昭明重圈铭文镜

图22铜华、云雷纹重圈铭文镜

图23昭明、清白重圈铭文镜

图24铜华、皎光重圈铭文镜

(十一)夔纹镜

3 面。标本M49:40,半球形纽,上饰涡旋纹,外饰联珠纹。 柿蒂形纽座,四角为“长宜子孙”铭文。纽座外分为4 区,饰夔纹图案,外饰涡旋纹连弧,镜体轻薄。 出自大同广灵东汉中晚期墓葬[11]。 此外,芮城石门村东汉末期墓葬出土四乳夔凤、夔龙镜各1 面[14]。

(十二)变形四叶纹镜

1 面。标本6 号(图31),圆纽,圆纽座,座外四变形叶纹中有“位至公侯”铭文,中区为夔凤纹和12 个内向连弧纹,素缘,出土于临汾曲沃汉墓[18]。从纹饰与铭文中可以看出该镜具有东汉晚期镜类的典型特点。

图31 变形四叶纹镜

(十三)四乳云气纹镜

1 面。 标本M5:18(图32),半圆纽,纽外饰四乳钉,乳钉间饰云纹,出土于运城万荣东汉墓[19]。该类镜在其他地方较少发现。

图32 四乳云气纹镜

二

汉代是我国铜镜发展的重要时期。 汉代一统,铜镜铸造技术广为传播, 使用铜镜和随葬铜镜蔚然成风,铜镜数量激增,分布地域广。 以铜镜随葬,事死如生,寄意祛邪驱魔,祈福求庇。 山西地区汉代墓葬出土铜镜的类型与发展演变从一个侧面反映了汉代铜镜制作业的概况。

汉初,经济社会凋敝,铸镜工艺发展缓慢,铜镜式样多袭自战国,流行题材常见山字纹、羽状底纹、龙纹、蟠螭纹、四叶纹等,这些纹饰其实在战国楚镜上更为常用,反映出汉初与楚文化的紧密联系。 如这一时期山西地区出土的素面镜、山字纹镜、蟠螭纹镜等。汉代中期,国富民强,青铜镜铸造获得重大发展。装饰题材有新兴的草叶纹镜、铭文镜、星云镜等,并常见以四乳钉均匀分割图案。 这种四分式布局形式,一直影响到东汉早期。自此之后,地纹逐渐消失,主纹成为铜镜的单一图案。西汉中晚期,半圆球状纽逐步代替了战国时期的弦纹纽。山西地区汉代墓葬出土的铜镜也可印证这一情况。

日光镜出现于武帝初年,流行于西汉中晚期及王莽时期,个别可晚到东汉早期,东汉中期以后消失。 铭文内容如“见日之光,天下大明”等多为三字句、四字句、六字句式。铭文成为镜背的一种主要装饰,而且没有地纹,地纹与主纹之别完全消失,显示出主题纹饰素朴、图案结构简单的特点。 如广灵北关汉墓日光镜等。昭明镜的完整的文例是:“内清质以昭明,光辉象夫日月;心忽扬而愿忠,然雍塞而不泄。 ”铭文大意都相同,镜上铭文根据镜的大小而定,以方字铭为多,常有省字现象。 同时,在铭文中较多地使用“而”字,有时显得文句不通,但总的来说,省字在一定的规范之内。除省字外,还常出现错别字、通假字、减笔字、缺字以及反书、偏旁移位等现象。 这种现象普遍出现于西汉中期以后。 该类镜流行于西汉中后期,东汉早期以后消失,如襄汾中陈汉墓出土的日光圈带铭文镜等。

西汉末到王莽时期,一种新的“方格规矩镜”大量流行, 镜纽外围有方格形、“规矩纹”、四神和十二地支文字,这是阴阳五行思想在铜镜上的反映。 例如,出土于离石马茂庄的一面四神博局镜,该镜纹饰中除了有博局纹外, 还带有四神、地支铭文、圈带铭文等内容。 以四神为中心,形象各异的禽鸟、瑞兽成为这一时期铜镜的主题纹饰。 这一时期,铜镜种类繁多,内容丰富,不仅主题纹饰精美,而且注重铜镜边缘的装饰。 这一时期铭文镜继续发展,出现了大量“尚方”铭及纪氏类铭文, 标志着汉代经济的发展使铜镜的商品化程度加深。 除此之外,铭文中多见“长宜子孙”“君宜高官”等吉祥语,祈求高官厚禄、长生不死、多子多孙。如右玉汉墓出土的“长宜子孙”镜,反映了当时迷信思想、神仙思想的泛滥。

东汉时铜镜继续发展,半球制镜纽增大,有的呈扁平圆形,镜面微鼓,扩大了映照范围。 这个时期的铜镜,除纽座外,不再做细致分区,而且大部分画面不再采用对称形式, 趋向于绘画式写实构图,铸造技法以浅浮雕形式表现人物、鸟兽、花草等图案,和当时画像砖、画像石的作风趋于一致。之前流行的素宽边缘逐渐转为高浮雕花纹, 它具有一定的立体感。 东汉早期的铜镜延续了西汉中晚期的特点,纹饰无太多变化,也许是受到战乱影响,铜镜制作水平略有下降,大量流行云雷纹镜。这一时期博局镜还在流行, 不过在花纹题材及制作方法上发生着变化。 东汉中期的铜镜基本上打破了博局镜的死板布局,变得较为活泼,区域划分简单。 东汉中后期开始流行连弧纹镜、兽首镜、夔凤镜、盘龙镜、双头龙凤纹镜,都以图案化的动物为图纹。 铭文有七字句或者四个字的“长宜子孙”等,如广灵汉墓出土的夔纹镜。 以神兽镜、画像镜等神仙题材为主的纹饰占铜镜主流, 多流行于南方地区,而北方地区则流行夔凤纹镜。 东汉晚期,变形四叶纹盛行,四叶间多饰有禽鸟仙兽,如苏村汉墓出土的变形四叶纹镜。

铭文镜是汉代铜镜的一个重要品类, 西汉早期开始出现,多为三字或四字句,如“大乐未央”“千秋万岁”“愿毋相忘”等。西汉中期,铭文内容有“昭明”“日光”“铜华”等;西汉晚期,铭文装饰最为盛行,多与连弧纹结合构成镜背的主题纹饰。新莽时期前后,新出现铭文“尚方”“青盖”“吕氏作镜”“新有善铜”等,铭文开始退居陪饰地位。东汉早期常见“长宜高官”“长生宜字”“家常富贵”等,铭文字体多为长脚花式篆,字体秀丽。 东汉中期,大量涌现出私人姓氏作为镜铭文。东汉晚期,四字铭文“位至三公”“君宜高官”比较常见,纪年铭文也大量出现,铭文书体以汉隶为主。

三

铜镜纹饰多种多样,每一种纹饰的产生都有其特定的社会历史背景,铜镜纹饰作为社会文化的一个方面,无疑也透射出社会历史发展的一个侧面。

纹饰与经济。 汉初推行黄老之学,休养生息,有力地促进了汉代经济社会的恢复和持续发展,商品经济亦得到较大发展,从山西地区出土的铜镜铭文中便可窥知一二。 日光镜中,如铭文“见日之光,天下大明”夸赞镜子之明,如太阳之光。 又如昭明镜的铭文中,“内清质以昭明,光辉象夫日月……”夸赞铜镜质量纯净、明亮,光辉明亮如日月之光。人们用铭文的方式促进铜镜的销售,这是商品经济发展到一定程度的结果。再如,国内其他地区出土的尚方镜或纪氏类铭文镜中,“尚方作镜真大好……”“吕氏作镜真大巧……”等,也是在用铭文来夸赞自己的铜镜做工精良值得购买。 从这些铜镜的铭文中, 我们可知在汉代商品经济发展迅速的同时,出现了商品品牌的意识雏形。

纹饰与政治。 中国自古以来有“学而优则仕”的观念。铜镜上的“位至公侯”“君宜高官”等字样,正是社会政治的真实反映。 吕梁离石出土的一面变形四叶夔纹镜上有“位至公侯”的字样,即为这种时代特征的表现。 除此之外,类似铭文还有“长宜高官”“位至三公”等,如此吉祥语,作为一种宣传语刻在铜镜上, 也可能是为了迎合部分购买者和使用者的心态。

纹饰与民生。 如出土于朔县汉墓的 “日有喜镜”,铭文内容为“日有喜,月有富,乐无事,宜酒食,居必间,无患息,于瑟侍,心忠驻,乐已岁固常”,寓意日日有喜事,月月皆富足,开开心心无烦忧,酒食寻欢,无病无灾,百岁安生不离笑。又如襄汾县出土的“家常富贵”铜镜,均寄托了汉代百姓对美好生活的期盼和向往。 可知汉代休养生息的政策,促进了经济社会发展,提高了人们的生活水平。 人们把生活富足作为人生的目标,并加以宣扬。 汉代对外战争导致大批的人常年征战在外,家人对其的思念也反映在常见的铜镜上。如“长毋相忘,贵乐未央”“久不相见,长毋相忘”等铭文,表达出男女之间恋恋不舍或者空守闺中的妻子思念远方郎君的哀怨。

纹饰与儒家思想。 儒家提倡孝道,所谓“百善孝为先”“以孝治天下”被认为是汉朝的治国方针,还设“孝悌”官职,劝导百姓向孝行孝;以《孝经》为教材推动孝道教育;建立养老制度;等等。其中“不孝有三,无后为大”,绵延子嗣是孝道中的重中之重,各种求子、祝福子嗣的文字也不断出现在铭文中,“长宜子孙”无疑表现最为明显,而各种铜镜中乳钉纹的大量出现,被学者认为具有“求子继嗣”的传统含义。昭明镜中,铭文“内清质以昭明,光辉象夫日月,心忽扬而愿忠,然雍塞而不泄”中“心忽扬而愿忠”体现儒家“忠”的思想。 “昭明”,昭示明亮,亦寓意为政清明;“清质”即铜镜为清,意为人清正;“光辉象夫日月”,借镜喻人,为儒家思想中君子思想、修身齐家治国平天下等思想的体现。

纹饰与道教思想和谶纬学说。 谶纬学说在汉代较为流行,统治者推崇备至,皇帝在施政用人和进行重大决策的时候,常会以此作为依据。谶纬学说的中心思想是阴阳五行学说, 这种学说认为宇宙万物都是阴阳五行相生相克、 此消彼长的一个过程,道教教义也深受阴阳五行学说的影响,这种影响反映到铜镜的纹饰上便是“四神”和各类珍禽异兽以及大量博局纹的出现。 “四神”象征四方威力,辟不祥,镇四方。 博局镜图案取自汉代流行的六博棋盘,除了有娱乐的功能外,还与占筮有关。李学勤认为博局上的“TLV”纹象征了阴阳五行的宇宙观,因这种图案时常出现于博局之上,所以汉代人也将其称为博局纹[20]。

草叶纹镜是汉代较为重要的一类镜, 其纹饰具有富于变化和多样性的特点,这种特点体现在镜纽、草叶、纹饰、布局等方面,这种纹饰包含以下几种观点:圆形镜型以及方形纽座的组合,体现了古人天圆地方的宇宙观;草叶纹其实是麦穗纹,与汉代重农政策的推行有关;镜背纹饰布局与天、地、五谷有关,体现了古人“社稷”的观念;草叶纹与三足乌、西王母有渊源关系,体现了人们追求长生不老、与天地同寿的审美趣味[21]。 汉初,统治者推行休养生息政策,奉行黄老之学,“清静无为”思想深入人心, 人们从过去颠沛流离的生活及崇尚神仙鬼怪的幻想中脱离出来,去真正地领悟来自生活和生产的现实乐趣。 体现在纹饰上就是繁缛兽纹的简化,题材变为大自然的花叶[22]。

星云纹镜则以抽象的形态描绘星空的自然物象,寄托了汉人对自然宇宙的崇拜,寓意是汉人对得道升仙的渴望,幻想长生不老、羽化成仙,继续过奢华富贵的神仙生活。

汉代是我国中央集权制封建国家的强盛时期,政治、经济、文化高度发展,铜镜制作也达到了一个高峰时期。 山西出土的铜镜类型、纹饰和汉代铜镜的总体发展趋势是一致的,基本上包含了汉代铜镜的所有种类,这进一步反映了在汉代大一统的局势下,文化趋同的特点。 山西出土的汉代铜镜,以晋中、晋北一线较多,这和该区域地理位置有关。 汉初,刘邦分封异姓王为7 国,以太原郡、雁门郡31 县为韩王信的封地,都治先在晋阳,后迁马邑。 为了军事和生产的需要,汉王朝在塞北屯驻了大量人口和军队, 其中一部分人死后被埋葬在郡县附近。根据目前考古材料,在今雁北地区广泛分布着汉墓群,仅朔县就有北旺庄、梵王寺、祝家庄和赵十八庄等多处,北旺庄一带已发掘清理了1000 余座,时代绵延秦汉400 多年[6]。我们可以通过对山西地区铜镜纹饰的分类和分析,窥探到汉代的经济、政治、文化、民生、宗教的丰富内容,可以看出该地区铜镜的原生性较弱,更多的是反映出汉文化大融合下表现的特点。 山西更多的是作为一个文化的交融和传播的地区, 受到多种因素的相互影响,而非某类铜镜的原生。但我们仍能从铜镜中,看到山西汉代灿烂的文化、政治及社会特征。