西藏夏鲁寺三门殿美术遗存的空间分布及其观念

贾玉平

(成都大学美术与设计学院,四川 成都 610106)

一、三门殿遗存概况

三门殿南墙辟中、东、西三门于一个整体木构架内。此三门大小均等,门套三重,包括门框在内,宽1.97米,高2.65米;其建筑名称立意应该是源自佛教中“三解脱门”之名(2)“三解脱门”简称“三门”,含义是指证得解脱的三种法门(方法):空或空解脱门、无相或无相解脱门、无愿或无愿解脱门。空,即世界万物本来无常;无相,即一切观念认识本无本质不同。无愿,则预示断绝一切欲念。。《大智度论》卷20载:三解脱门,佛说名为三昧。“三昧”也译作三摩地(梵语samadhi),往往指代重要的修行方法,即空、无相和无愿。空也可称空三昧,无相也可称无相三昧,无愿也可称无愿三昧。因此,“三解脱门”也称三三摩地(旧译)、三三昧(新译)。

该殿殿门门楣雕刻精美,与对面甘珠尔殿门楣相似。门楣顶层木构件组成九个装饰单元,雕刻并施彩绘,单元装饰木雕刻图案有“狮子、法轮、金刚杵、宝瓶和卷草、阿閦佛、兽面”等(见封二图2),图案间穿插卷草。殿门内侧分别立四根直径28厘米的木柱,其中偏东边三根柱子在殿门内上部撑起近2.50米高、东西长5.90米、南北宽约1.00米的经书架,分为均等的两层,共六格。大殿中央部位有两根直径46厘米的承重木柱,木柱高4.39米(包括雀替)(见封二图3)。两木柱上承一条东西向横梁。木柱素朴未髹饰,横梁雕刻花纹,并施彩绘。

现殿内南壁西段、西壁、北正壁通壁和东壁绘壁画(见表1),其中东壁部分壁面还贴有数百擦擦(3)擦擦,一词据说是源于古印度中北部的方言,是藏语对梵语的音译,意思是“复制”,指一种模制的泥佛或泥塔。泥塑,部分已经脱落。此外殿内西边,即沿着西壁及南壁西段和北壁西段,现在供奉着三座布敦大师母亲的舍利塔和一座尊胜宝塔(4)承夏鲁寺管委会主任洛萨嘉措见告,尊胜宝塔为后来维修,其他三座佛塔是布敦大师为其母亲建造的灵塔。。北正壁前主供释迦佛金铜造像,结珈趺坐姿,有背屏。《布敦·仁钦珠传》有记载:“北殿(即三门殿)的主供是佛祖释迦牟尼”“南殿(即甘珠尔殿)的主供是三世佛”[2]。《后藏志》[3]《夏鲁系谱》[4]656-662《夏鲁寺史》[5]19等文献也有类似记载。释迦佛两侧还供奉有三尊坐佛、金刚萨埵等金铜造像。由此可见,三门殿美术遗存的题材主要有释迦佛金铜造像、五方佛壁画、四臂观音擦擦、阿閦佛擦擦、护法神(金刚萨埵、降三世明王、金刚手、大黑天)壁画、介尊肖像壁画及布敦·仁钦竹母亲灵塔等(见封二图4)。

二、三门殿内遗存的创作年代及意图

表1:三门殿壁画、雕塑分布信息表

三、三门殿的图像空间分布及其观念

至13世纪初,西藏兴起并分化出诸多不同的教派,寺院营建颇盛,但都没有统一的法度和政权,各地基本分属于昔日赞普后裔或贵族后代等地方首领掌控。这期间出现了一些将宗教首领和地方官员相结合的现象,夏鲁寺即属此列。于是,西藏地区出现了几支重要政治势力:止贡巴、萨迦巴、帕木竹巴、蔡巴、雅桑巴、达隆巴等。在此背景下,介·阿枚钦波桑杰益西时期与萨迦昆氏家族联姻以及13世纪中期萨迦政权的形成,为介氏家族在西藏再次崛起提供了重要契机。

与此同时,金刚乘在西藏的发展进入了新阶段,新旧密法进入交融期。前文提到夏鲁寺建寺初期,介尊曾两度赴印度学法,并从金刚座主所学的皆为新密法。另,《汉藏史集》等记载,与夏鲁介氏家族联姻的昆氏家族历来信奉旧密,至11世纪中叶的官却杰波改学新密,卓弥译师、桂译师、玛译师、墨译师等引入的新密教法也被萨迦吸收[9]。这一点从萨迦派的根本大法——道果法与无上瑜伽部的《吉祥喜金刚本续》的紧密联系可以略窥一斑。

无上瑜珈部密教的兴盛标志着金刚乘思想的成熟。无上瑜珈部在思想上导入五佛与“五蕴”对应,其经典《秘密集会怛特罗》有明确的五方佛各自明妃。以大日如来为首的密教五佛神祇系统,是直接依据《金光明经》《观佛三昧海经》所说的四佛思想发展而来。《真实摄经》首次描述了以大日如来为主的五方佛及各自的身色、真言、印契、曼荼罗。之后,五方佛又与五蕴、五智、五大等相结合。五佛均不下至凡俗世间,住于涅槃中,代替其行使世间职责的为相对应的五大菩萨[10]。自724年(唐玄宗开元十二年)善无畏《大日经》的译出,大日如来作为解释法身出现,多佛思想随之转变成统一的宇宙观[10-11](见封三图9)。这正是这一观念过渡、更迭的图像再现,其艺术风格、图式及其特征均具有代表性。

《真实摄经》以及相关的经轨所说的五方佛图像系统的一些特征如表2所示[12]:

从三门殿释迦佛的主供地位,联系其背后五佛壁画,正是一佛观念和多佛观念的体现。较晚出现在夏鲁寺甘珠尔殿南正壁的五方佛壁画(见封三图10)和三门殿五方佛壁画正是这一思想观念融合并趋于成熟的典型。

在现代社会发展背景下,刘宝山已经无法还原当初的庭院武术传统传承模式,尽管他依然用传统的家长制度管理自己的儿子和集团,且目前总是在假设自己“不在了”的前提下,让儿子们“统一思想,没有分歧”地处理集团事务,但是他和自己的儿子都知道“这事难”,为此,他发出了“做事难,做人也难”的感慨。他明白,再也无法回到当初“两间窑洞,几个徒弟”的纯真年代。鲍曼描述了现代社会的理想状态,“在理想状态中,一个人无论何时何地都应当是一个观光客;身临其境却又置身事外;物质上的亲近,精神上的疏远”[8]。刘宝山显然没有达到这种理想状态,他既想成为观光客,又在特定的时刻幻想回到流浪者的状态。

表2:五方佛图像系统及其尊神主要特征列表

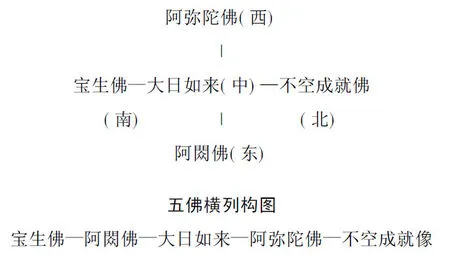

五佛题材美术遗存主要有建筑、绘画、雕塑几类。建筑类多以佛塔为主,塔身即代表大日如来,四佛分别以塑像形式布置在塔外四壁龛内或塔内四壁;四佛各朝一方,还往往配以各自的标志色和标志物;那烂陀寺窣堵坡即属此类。此外还有五塔(金刚宝座塔),7—8世纪出现的菩提迦耶大塔和吐鲁番交河塔林为其代表。从造像组合看,五方佛图像通常为五佛成组出现;某些情况下也可见到各佛单独的图像,各佛单独出现(有自己的胁侍)的情况常见于唐卡作品。具体呈现为两种(见图1)[12]:一为传统的曼荼罗中心的五佛环形构图,一为五佛成排横列——大概是五方环形的变通形式。横式构图的五佛图像多见于绘画、经书板、泥塑、五佛冠装饰等;夏鲁寺三门殿和甘珠尔殿的五方佛壁画就是这种形式的典型。同属于尼泊尔风格的波士顿美术馆藏阿弥陀佛布画(见封三图11)、洛杉矶国立美术馆藏南方宝生佛布画(见封三图12)、费城美术馆藏北方不空成就佛布画(见封三图13),也属于横式构图。它们应该属于一套瑜伽密教五佛唐卡,其年代早于夏鲁寺三门殿和甘珠尔殿五佛壁画。这三件作品中的胁侍菩萨及听法菩萨、主尊莲座及其装饰等造型因素几乎完全相同,其中人物造型与夏鲁寺旧护法神殿前厅壁画极其相像。

图1:五佛环形构图

后弘初期,孜乃萨寺、江浦寺以及西部均出现五方佛信仰及图像,例如拉达克“协“(蹌遜)五佛摩崖石刻(8—9世纪)(见封三图14)、阿齐寺三层殿金刚界五佛曼荼罗壁画,以及西藏西部后弘初期寺院(若巴寺)曼荼罗的五佛泥塑(见封三图15),这些应该与后弘初期金刚界思想的传入相关,尤其是仁钦桑布、阿底峡等大师在后弘初期的译经及弘法实践。阿底峡在1045年左右造访夏鲁寺,并为般若佛母殿大佛母开光[3]161。后来,夏鲁堪布琼波扎森和俄译师等众多大师受古格政权赞普哲德邀请参加1076年大法会活动[13]。夏鲁寺13—14世纪出现的以大日如来为中心五方佛信仰及图像,应该是这一思潮的延续。

从考古材料及图像志特征看,佛像身相(造像样式)主要有法身相(佛装)、报身相(菩萨装)、装饰佛造像三类。三门殿和甘珠尔殿五佛壁画均为菩萨相造型。菩萨相五佛组合约在10—13世纪大量出现,14世纪后更盛,夏鲁寺三门殿和甘珠尔殿、古格故城(15世纪)等地点的壁画即是例证[12];其源头可以上溯至约八、九世纪。在佛教密教化的过程中,五佛的形象开始发生变化。大日如来开始作佛报身相,即菩萨的装束,袒上身、下着裙、身佩八饰。大日如来刚开始发生变化时,其余四佛仍然维持原貌,或者只演变为装饰佛,因此在10世纪前后直至13世纪以前,都可以看到菩萨相大日如来和如来相或装饰佛类型四佛的五佛组合[12]。

从图像配置特征来看,夏鲁寺三门殿和甘珠尔殿五佛壁画图像与《金刚顶经》第一会“一切如来真实摄教王经”关系密切,二者均属于金刚界曼荼罗系统。第一会又分:金刚界品、降三世品、遍调伏品、一切义成就品等四大品;其中《金刚界品》是《金刚顶经》中最为核心的内容,其中的精华浓缩展现在金刚界大曼荼罗中。仁钦桑布译《金刚顶经》中说此曼荼罗的示现:一切义成就菩萨,即成道前的释迦牟尼佛,修五相成身观,其后成就毗卢遮那佛之五智,继而显示圆满的佛身,最终成为金刚界如来,即毗卢遮那佛。从毗卢遮那佛的智慧出生金刚界四方佛,自此又出生十六大菩萨,而通过毗卢遮那佛与四佛的相互供养再出生十六供养菩萨,总共生出金刚界三十七尊,此三十七尊又无限扩张。

三门殿五佛曼陀罗配置较甘珠尔殿要复杂一些;前者每一部主尊均配置三十五位尊神,后者则是十九位。三门殿五方佛之宝生佛周围分布七位听法僧人和夏鲁本波及其同胞姊妹,还有金刚笑(菩萨、身白、双手持宝鬘)、金刚幢(菩萨、身绿、右手执宝幢)、金刚光(身红、双手胸前结印)、金刚宝(身黄、右手高举头旁)、金刚索(身黄、双手上举头顶持索)、金刚涂香(身灰绿、左手身后、右手托海螺)、金刚鬘女(身黄、执宝鬘)、北方天王(持剑)、东方天王(持琵琶)、月天(身白、骑鹅)以及诸天与天妃等尊像。不动佛(东)座下方的小像为诸方护法及龙王等。毗卢遮那佛(中)座下方的小像有大威德金刚、转轮王、财神等形象。阿弥陀佛座下方的小像有大威德金刚、转轮王、财神等形象。

三门殿正壁五佛两侧绘三铺护法神,其尺幅面积与五佛相近。北正壁最西端一铺为金刚哞迦罗护法神(即降三世明王),后两臂右手持旃檀杵、左手执蛇索;前两臂右手执旃檀梃,左手施无畏印。其东临绘有忿怒炽烈火焰护法。东壁北端一铺壁画为“金刚手护法神”,身色深蓝,一头四臂,右二手分执金刚杵和五色浮尘,左手以期克印执索,左下手作施礼状,四肢通红,三只慧眼,咧嘴呲牙,头发红黄卷曲,配蛇,虎皮为裙,伸左腿于红光之中。

至于三门殿壁画的绘制者或粉本来源,目前还未发现直接线索和信息。前述介尊肖像壁画中,背屏及塔门装饰比五佛壁画要繁褥细密,装饰也不完全相同;尤其摩羯鱼踩踏宝瓶中长出的高茎莲花的图式与五佛壁画中摩羯鱼踩踏在塔门之上的图式完全不同。另外,三门殿五佛之宝生佛壁画中的卷草纹样造型技巧、风格与殿内原主供释迦牟尼佛金铜坐像背屏(可能为大部分原物拼合而成)的六拏具装饰——尤其释迦佛背屏金铜锻造的卷草情形十分相像,具有同期风格特征。此外,介尊像法座为单层覆莲状,而五方佛均为仰覆莲状,介尊法座莲瓣造型比五佛的莲瓣略显修长且个数多些,莲瓣装饰也有一定区别。因此,综合考量五佛壁画与介尊肖像壁画图像特征及风格,二者并不具有同一粉本特征。尽管“介尊”肖像壁画和五方佛壁画部分物象造型特征存在一定差别,但其艺术风格毫无疑问是一致的,均为尼泊尔风格。局部风格差别可能是创作时间或创作者不同所致,亦或因创作者采用粉本不同所致。

尽管图11、12、13均未发现题记,但哥萨克从人物图像特征(着白色内袍)及其分布位置(作为上师被绘在画面顶端)判断费城美术馆藏的北方不空成就佛布画底边左角和顶端右角的人物是萨迦赞助人,他们两个均穿着白色的衬袍。哥萨克还认为底边的其中一位穿红色长袖袍子的是主祭僧人[11]143。大卫·杰克逊以哥萨克判断为基础,进一步认为底边最左边是索南孜摩,底边另一位是扎巴坚赞;而画面顶端的人物应该是萨钦贡嘎宁波[14]。目前至少可以断定:1.这套五方佛的赞助人来自西藏。2.依据这套布画的可移动性及对其赞助人的推断性研究,图11、12、13三件作品应该早于夏鲁寺三门殿和甘珠尔殿的五方佛壁画,后者将其作为粉本的可能性是可能存在的。

总之,这些五方佛壁画图像是藏传佛教后弘期密教神格体系不断完善的表现,内涵上则体现了瑜伽部和无上瑜伽部的重要地位。“五佛五智是密教金刚乘的根本哲学思想,并构成了金刚乘的基本结构体系;从神佛系统来说,五方佛或曰五智如来的最终形成也标志着完备丰富的佛教神系的建立和系统化。”[12]31-36至瑜伽部密教的中心经典仁钦桑布译《金刚顶一切如来真实摄大乘现证大教王经》中,形成了以大日如来为中尊的金刚界五方佛,标志着密教神佛体系的建立和系统化。

尽管从体量上看,目前三门殿最重要的美术遗存应该是五佛壁画,而数量众多的四臂观音擦擦缘何出现?观音菩萨及其信仰作为大乘佛教的最重要现象,一直延续至今。从此处四臂观音擦擦的图像特征来看,其造型、坐姿、头冠、服饰璎珞等与夏鲁寺北噶架墙殿四臂观音壁画极其相似,同时此四臂观音擦擦与夏鲁寺同时期,包括三门殿五佛壁画在内其他壁画的造型及装饰特征非常相似。从三门殿图像配置来看,一来四臂观音在当时比较流行,尤其是噶举派教法。二来此处四臂观音擦擦紧邻介尊肖像壁画,可能与文献所载观音菩萨系介尊的本尊神有一定关联。此外,应该也与元朝时期藏汉两地政治上层的四臂观音信仰有关。

至于阿閦佛擦擦的频繁出现,以及对阿閦佛信仰的强调则与金刚部观念及《秘密集会怛特罗》等密教无上瑜伽部兴起有关[10]。12世纪末至13世纪早期,具有净除恶业孽障、往生清净的殊胜伟力的金刚部主阿閦佛取代神格较温和的佛部大日如来成为曼陀罗的中尊,以怒相护法神为主要特征的金刚部神众也与日遽增[12]。因此,三门殿内多个怒相护法频繁表现应该体现了金刚部观念,其中金刚哞迦罗正是阿閦佛的教令轮神。此外,年代相近的夏鲁寺般若佛母殿内殿门楣上方阿閦佛擦擦,甘珠尔殿内殿门上方的阿閦佛曼荼罗壁画以及三门殿殿门门楣木刻中的阿閦佛都是此种思想观念流行的图像再现。这样的历史背景与金刚乘密教诸信仰的变化,显示出对金刚部观念的强调和当时阿閦佛信仰的重要性。此外,《后藏志》记载,洛顿·多吉旺秋等前七人返回西藏后,其亲教师、规范师二师赐衲衣,又叮嘱:“冲凯聪慧,你宣讲三藏。洛顿爱慕护法神,你守护法教……”[15]由此可知,洛顿一系传承强调护法神崇拜。介尊作为夏鲁寺创建者出现在夏鲁寺三门殿而非其他建筑空间,其造像与强调护法神的金刚部观念不悖。

这里,三门殿创建者对介尊、介氏家族群像及三门殿功能和意图考量可能也是多重的:除了表现其家族祭奠和寺院教法传承以外,介尊肖像出现在强调护法功能的五佛图式体系的另外一个意图可能与洛顿大师的传承相关,即体现着介尊传承洛顿一系的护持佛法思想观念。

四、结语

通过对夏鲁寺三门殿壁画及雕塑图像题材、基本特征及艺术风格的分析可以看到,介尊肖像壁画构图及绘画技巧尤其受到来自波罗风格和尼泊尔艺术传统影响,其历史背景向我们展示了这一祖师像的宏观时空情境。同时,尽管三门殿具有家族纪念功能,但目前其图像秩序并没有将介尊像和非常流行的观音信仰置于最重要位置,而是突出释迦牟尼佛和五方佛图像崇拜,这体现了当时五方佛观念的重要,也彰显了三门殿作为日常宗教场所的基本功能——供信徒观想宇宙与自身关系的象征图景。正如其名称一样,是止息杂念、静心平神的修习之所。此外,金刚萨埵作为金刚界曼荼罗金刚部院三十七尊之一,出现在释迦佛左侧则暗示了本初佛观念在当时也备受关注。而阿閦佛擦擦的空间位置呈现,又可以看到金刚乘思想的新发展——金刚部观念及藏传佛教度亡观念在卫藏的盛行[16]。在此,释迦牟尼佛与菩萨信仰的关系体现了基本的大乘思想,而五佛与阿閦佛信仰的关系则体现了金刚乘密教思想演变。四臂观音与五佛曼荼罗的搭配则应该是一种新尝试,这也是四臂观音地位凸显,并逐渐成为密教重要神格的表现。三门殿多重宗教信仰崇拜反映了前弘期佛教信仰与后弘期佛教信仰及图像体系的演化关联,它们彼此关系在一定程度上成为13—14世纪西藏宗教历史变迁的缩影。三门殿神祇崇拜的多样和创新,应该是这一时期藏传佛教神佛体系及其美术题材创新和完善过程的一段缩影。