反刍动物日粮中油脂产品的加工工艺及其应用效果研究进展

赵 建,张振斌,孙桂芬,王梦芝*

(1.扬州大学动物科学与技术学院,江苏扬州 225009;2.上海欧耐施生物技术有限公司,上海 201613)

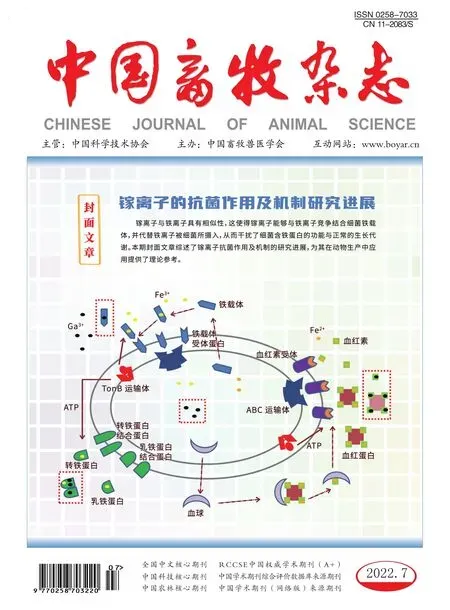

油脂是不同状态脂肪的统称,一般将常温常压下呈液体状态的脂肪称为油,呈固体状态的脂肪称为脂。根据来源主要可以分为动物性油脂、植物性油脂。同等质量的油脂可以提供相当于常规谷物饲料原料(如玉米)2.25 倍的能量。除此以外,还具有供给必需脂肪酸、促进脂溶性维生素吸收、改善日粮适口性、缓解热应激反应等作用,已广泛应用于反刍动物日粮中。虽然油脂的优点众多,但也存在加工工艺上的缺陷:①直接添加未经包被的脂肪产品会抑制瘤胃微生物活动,特别是抑制降解纤维素的菌群,导致反刍动物对日粮中纤维素和蛋白质的消化率下降;②未经氢化的油脂中脂肪酸与瘤胃中阳离子相结合,形成不溶物,一定程度上影响乳脂率;③油脂在空气中易氧化变质,面临储藏和运输上的难题。因此,油脂产品的加工工艺与其应用效果关系密切,应进一步研发加工工艺并探求合适的应用方式。本文就反刍动物日粮中油脂产品的加工工艺和应用效果进行综述。

1 油脂的来源

1.1 动物性油脂 动物性油脂主要来自动物屠宰分离得到的非食用部分,大部分为猪油、牛油、羊油、鱼油等,脂肪酸组成主要为饱和脂肪酸,因此需要进行油脂提取。动物性油脂提取的常用方法为熬制法、蒸煮法、溶剂法、酶水解法、超临界流体萃取法和水溶法等。其中最为常见的加工方式为蒸煮法,其优点是工艺简单、取油条件容易控制、不需要添加任何化学物质、成本低等。但是不能有效将油脂和杂质(如胶质、与蛋白质结合的脂肪、色素等)分离,因而取油率并不高。蒸煮法的原理是通过蒸煮加热使动物脂肪组织析出油脂,而油脂与水互不相溶,因此常以水为溶剂,将油脂分离出来。动物性油脂加工工艺如图1 所示。

图1 动物性油脂加工工艺

1.2 植物性油脂 植物性油脂是从植物的果实、种子、胚芽中得到的脂肪,主要包括大豆油、花生油、棕榈油、菜籽油、亚麻籽油等,脂肪酸组成主要为不饱和脂肪酸(UFA)。在生产上常采用传统方法(机械压榨法和浸提法)取油。但由于传统方法在技术方面的滞后,取油率及取油品质均无法满足日益发展的生产要求,故目前常采用新的水酶法进行取油。水酶法是油料经粉碎处理后,运用可以降解油料细胞的酶制剂(如淀粉酶、纤维素酶、果胶酶等)将油脂从油料中提取出来的技术。植物性油脂加工工艺如图2 所示。水酶法提取油脂工艺相对简单、对设备要求不高、无需经过高温高压处理、没有溶剂残留,是一种简便、环保无污染的油脂提取技术。但由于水酶法提取得到的油脂经过粉碎后无需精炼步骤,因此氧化稳定性较差。研究表明,在水酶法取油过程中添加天然抗氧化剂(如迷迭香甲醇提取物)不仅可以提高油脂的氧化稳定性,而且对于植物油本身质量无任何不良影响。

图2 植物性油脂加工工艺

2 油脂产品的加工工艺

2.1 油脂喷涂工艺 将油脂以液态形式利用喷涂工艺添加进颗粒饲料中,除提供高额的能量以外还有诸多好处。一是,可改善饲料的适口性和外观,增加动物采食量。二是,减少饲料加工过程中产生的粉尘。三是,减轻加工时饲料机械的损耗,延长使用年限。油脂喷涂按照颗粒饲料生产中的加工时间可以分为制粒前、制粒中、制粒后3 种喷涂方式。前两种添加方式喷涂量较小,一般不会超过3%,否则会影响后续制粒、膨化工段的进行。而制粒后喷涂方式喷涂量大,最高可达6%左右,且经过喷涂后的饲料混合均匀不易松散,是目前饲料厂广泛采用的喷涂方式。制粒后喷涂方式又可分为常规油脂喷涂和真空油脂喷涂2 种。

常规油脂喷涂工艺即在颗粒饲料制粒后将油脂经加压雾化均匀地喷涂在饲料表面。而随着技术进步和生产需要,真空油脂后喷涂工艺逐渐取代常规油脂喷涂工艺。真空油脂喷涂工艺也被称为“液体渗透”或“核心喷涂”技术,是指制粒后的颗粒饲料进入真空喷涂机中,真空泵启动,并抽尽机内空气从而形成真空环境,将颗粒饲料内部空隙中的空气排出,此时再将油脂均匀地喷涂到颗粒饲料表面进行混合。经过充分混合后,打开真空喷涂机的阀门。此时,由于空气大量进入机内,颗粒饲料表面与内部的压力差将附于颗粒饲料表面的油脂压入内部空隙,完成液体渗透过程。喷涂工艺以牧羊SYPL系列连续滚筒喷涂机为例,如图3 所示。整个油脂喷涂过程由自动控制系统监测物料流量变化,自动调节油脂添加量和添加比例。油脂喷涂工艺有着许多优点,但其缺点也很明显。诸如无法解决颗粒饲料表面油脂的氧化和挥发造成的饲料劣质化、最佳工艺参数尚待研究等。

图3 油脂喷涂加工工艺

2.2 粉末油脂工艺 粉末油脂是指将油脂、包被材料、蛋白质、乳化剂等采用微胶囊技术加工而成的水包油(o/w)乳化液,并经由喷雾干燥技术制成的粉末状固态油脂产品。粉末油脂利用包被材料将油脂与空气隔离,极大地延缓了油脂氧化的速度,在空气中不易氧化变质,便于运输和保存。饲料粉末油脂还拥有比传统液态油脂更好的流动性和分散性,易与饲料原料均匀混合。因此,无论是在饲料行业还是在食品行业都受到了大量关注。植脂末就是最早应用于固体饮料中的粉末油脂。一般将粉末油脂的工艺分为乳化液的制备和喷雾干燥2 个阶段。工艺流程如图4 所示。

图4 粉末油脂加工工艺

待水相与油相制作完成后,将油相倒入水相中并均匀搅拌混合,得到粗乳化液。再用胶体磨彻底混合均匀乳液,用高压均质机器均质乳化几次,使其形成均匀的水包油(o/w)乳化液。随后将水包油(o/w)乳化液送入干燥室并雾化成微小颗粒,干燥器的雾化器或喷嘴将进料液体转换成粒径合适的颗粒,通过热气的并流或逆流以实现快速干燥。

在乳化过程中,乳化液的黏度和稳定性受到壁材配比、乳化过程中的温度和时间、均质条件等因素影响,进而影响粉末油脂的包被效率。而在喷雾干燥阶段中,粉末油脂的质量则受到进料温度与速度、进出风温度等因素影响。在整个粉末油脂生产中,壁材应该具有较好的成膜性以及良好的流动性,并且不能与其他成分发生任何化学反应。用于油脂包埋的壁材应选择水溶性壁材且具有良好的乳化能力,并可以被雾化器雾化成微小颗粒。

目前常用于粉末油脂包被的壁材主要有碳水化合物(淀粉、麦芽糊精、小分子糖、壳聚糖等)、蛋白质(动物来源的乳清蛋白、酪蛋白、明胶等及植物来源的大豆蛋白、玉米蛋白等)、亲水胶体(阿拉伯胶、果胶、卡拉胶等)、复合壁材(2 种或2 种以上的壁材按照一定比例配制的一种新壁材)。与单一壁材相比,复合壁材可以满足功能互补或增强,提高粉末油脂品质,也可避免使用某些价格昂贵的壁材,降低产品成本。

2.3 过瘤胃脂肪工艺 在反刍动物日粮中,将油脂作为一种能量饲料具有许多优点。但是,日粮中较高的脂肪含量可能对瘤胃微生物产生毒性并影响纤维的消化率,最终导致饲料摄入减少和动物生产性能下降。通过使用为反刍动物饲喂专门设计的过瘤胃脂肪(RPF),可以轻松克服添饲油脂产品带来的负面影响。RPF 是指采用物理或化学等方法对脂肪进行特殊处理,使其不会被瘤胃溶解和吸收,又不会影响瘤胃正常发酵,直至到达真胃和小肠中才被消化、吸收和利用的一类脂肪,其原理是利用了瘤胃和皱胃及小肠中的pH 不同。目前应用在生产实践中较多的RPF 主要有包被脂肪、氢化脂肪、分馏脂肪、脂肪酸钙。

2.3.1 包被脂肪 包被脂肪是指用一些瘤胃不易降解的物质(如蛋白质和碳水化合物类)包被在油脂表面,使其经过瘤胃时不会被发酵,而起到保护作用。主要包被方式有甲醛-蛋白复合包被油脂和血粉包被油脂2 种。甲醛-蛋白复合包被油脂是指经过甲醛处理后的酪蛋白对油脂进行包被的技术,其原理是利用甲醛-蛋白质反应形成的保护膜具有一定耐酸性,在pH 相对较高的瘤胃中不分解,而会在pH 较低的皱胃中被破坏。

因为甲醛有致癌作用且易残留在动物产品中,所以这种方法已经被淘汰,不再使用。血粉包被油脂是用喷雾法将血浆喷向脂肪表面形成保护膜进行包被。因为我国已经禁止使用动物血浆进行油脂包被,故此方法也不常使用。目前,探寻安全高效、价格低廉的新型包被材料是研究的重心。复合凝胶和蛋白包被材料是2 种特殊的包被材料。复合凝胶即将脂质乳化后,形成胶状物质,然后通过加热形成瘤胃保护凝胶。而蛋白包被则是利用少量的醇醛混合物包被在油脂表面以阻止瘤胃微生物与油脂反应,从而使脂肪酸异构化作用造成的生物氢化率降低。根据包被材料的不同可以将过瘤胃包被技术分为蛋白质包被法、脂肪包被法、聚合物包被法等。目前常采用喷雾干燥法加工包被脂肪,工艺流程如图5 所示。

图5 包被脂肪加工工艺

2.3.2 脂肪酸钙 脂肪酸钙又称钙皂或瘤胃惰性脂肪,是指脂肪酸结合钙离子而形成的化合物,为目前市场上最常使用的过瘤胃脂肪产品。脂肪酸钙的过瘤胃原理是利用反刍动物瘤胃与皱胃之间pH 不同,即脂肪酸钙在pH介于5.0~7.0 的瘤胃中不被瘤胃微生物分解,在pH 介于2.0~3.0 的皱胃中脂肪酸与钙分离被机体吸收利用。脂肪酸钙的降解程度受到脂肪酸钙本身的饱和度和瘤胃胃液的pH 影响,脂肪酸钙的饱和度越高,越不易于分解;瘤胃液pH 越低,越易分解。脂肪酸钙由于其能值高和可提供钙元素,且不影响反刍动物瘤胃微生物活动,可避免直接添加脂肪对瘤胃微生物造成损害,被广泛应用在反刍动物生产实践中。制备脂肪酸钙的原料主要来自于动物性油脂和植物性油脂,但由于防疫的需求,动物性原料已被禁止在反刍动物日粮中使用,所以选择植物性油脂原料更合适。其制备工艺利用了脂肪的皂化性质,用NaOH 溶液水解皂化脂肪生成脂肪酸钠,再加入CaCl溶液,产生复分解反应,脂肪酸钠中Na被Ca取代,从而生成脂肪酸钙。工艺流程如图6 所示。由于经过了皂化反应,受加工工艺、设备、条件等因素影响,皂化反应不可能反应完全,脂肪酸钙产品难免具有肥皂的异味和苦味,因此日粮中添加脂肪酸钙在一定程度上会降低日粮适口性。为了解决反刍动物饲料短缺的问题,研发和优化脂肪酸钙制备工艺具有广阔的前景,且对于反刍动物生产具有重要意义。

图6 脂肪酸钙加工工艺

2.3.3 氢化脂肪 氢化脂肪又称饱和脂肪,是指利用化学加氢反应,使植物油中UFA 在一定温度和压力下加氢后使其形成饱和脂肪酸的一类脂肪。饱和脂肪酸(SFA)在瘤胃中性质稳定,不会被瘤胃特殊的环境所影响,能够稳定地到达皱胃和小肠中。部分UFA 则易通过瘤胃微生物进行生物氢化,形成饱和脂肪酸。经过生物氢化生产的饱和脂肪酸不仅在小肠中消化率较低,而且未经过生物氢化的UFA 对瘤胃微生物产生一定毒性,影响瘤胃微生物活性,从而抑制瘤胃微生物对日粮中纤维素降解。氢化脂肪的加工原理是利用SFA 的熔点比UFA 高,在平均温度为38~39℃的瘤胃中不易溶解,并且不会对瘤胃微生物产生影响,只有与小肠消化液作用才会被溶解。氢化脂肪与脂肪酸钙相比,可消化脂肪含量更高,能提供更多有效能。但其在实际应用上也存在一定缺陷,主要是受氢化反应工艺不完善以及加工过程中存在的不稳定因素影响,导致部分氢化脂肪氢化不完全,产生短链脂肪酸,严重影响过瘤胃效果;其次是氢化反应过程中会产生异构化和异位化脂肪,一定程度上会降低小肠消化率。

2.3.4 分馏脂肪 分馏脂肪又称瘤胃稳定性脂肪,是指根据不同脂肪酸熔点不同而对油脂中的脂肪酸进行物理分馏加工,然后收集高熔点SFA,再经冷却喷雾加工而成的一类油脂产品。同样是利用高熔点脂肪酸在瘤胃中不易降解的性质,一般选用SFA 含量高的油脂,主要以16~18 碳酸脂肪酸(棕榈酸和硬脂酸)为主,故分馏脂肪产品的过瘤胃性质与其他油脂产品相比更稳定。除此以外,分馏脂肪的脂肪含量接近100%,有效能值高,可以满足高产奶牛、育肥牛等反刍动物能量需求。与氢化脂肪产品不同,分馏脂肪产品不含异位脂肪酸,小肠消化率高,是反刍动物过瘤胃脂肪产品的理想选择。其加工工艺流程:利用油脂中脂肪酸的沸点不同进行蒸馏,通过控制温度,使一部分脂肪酸经过汽化、冷凝液化后被收集起来,其他部分则保持原来的样子留在装置中,并重复多次进行蒸馏,分馏本质上就是多次蒸馏,最后进行冷却喷雾。

3 油脂产品在反刍动物日粮中的应用

3.1 油脂产品对反刍动物瘤胃发酵的影响 反刍动物主要通过瘤胃中微生物发酵从植物性原料中获取能量,如纤维素降解菌群能够降解单胃动物难以消化吸收的纤维素。Atikah 等在反刍动物日粮中分别供给6% 的棕榈油、橄榄油、葵花籽油,发现不仅改善了粗脂肪和粗蛋白质的表观消化率,而且可以降低氨浓度和增加总挥发性脂肪酸(TVFA)浓度,改变纤维素降解菌群的数量,从而改善瘤胃微生物发酵。研究表明,在反刍动物日粮中添加多不饱和脂肪酸(PUFA)可以减少肠道甲烷(CH)的生成,其原因是瘤胃微生物区系发生了改变。而刚出生的反刍动物的瘤胃微生物区系发育不完全,无法立刻发挥功能。而在日粮中添加油脂有改善瘤胃微生物区系及发酵过程的作用。Lyons 等研究结果表明,由于亚麻籽油含有丰富的PUFA,所以短期补充亚麻籽油可以明显改善羔羊的微生物区系,并且这种改善呈长期态势。Potu 等研究结果也显示,在饲料中添加脂肪酸或者脂类物质可以影响瘤胃微生物区系从而改善瘤胃发酵。欧阳佳良等研究发现,添加1%丙酸和丁酸制剂对于2~3 月龄湖羊羔羊的生长性能没有显著影响,但丁酸制剂能够刺激羔羊瘤胃上皮的发育,提高了瘤胃中氨氮浓度和菌体蛋白含量,对于羔羊瘤胃发酵和微生物的生长起到了促进作用;且添加脂肪酸制剂并没有对羔羊的健康产生任何不利影响。以上研究表明,如果采取适当的油脂产品,不仅可以对反刍动物的瘤胃发酵起到调控作用,而且能达到降低CH的排放的目的。

3.2 油脂产品对反刍动物消化性能的影响 反刍动物对于油脂的消化,可按消化部位分为瘤胃消化与小肠消化。UFA 进入瘤胃,通过瘤胃微生物发酵发生氢化、氧化、水解等反应,并影响瘤胃微生物活性和数量,随后产生VFA。而VFA 则被瘤胃壁吸收,然后进入血液,最后被运输到肝脏被反刍动物消化利用。SFA 由于其稳定的过瘤胃性质,不易被瘤胃降解,往往会以乳糜微粒的形式在空肠中被反刍动物消化吸收。研究表明,在玉米青贮饲料的基础上添加2%或3%的亚麻籽油不会对纤维表观消化率产生任何不良影响,也不会改变瘤胃微生物数量。但如果增加亚麻籽油添加量至4%,则会降低采食量(DMI)和纤维表观消化率。研究发现,在泌乳奶牛日粮添加棕榈酸制剂则并没有发现纤维表观消化率有降低趋势。这种差异可能是由于油脂含量不同及其脂肪酸组成差异所导致,棕榈酸属于(18:0)脂肪酸,而亚麻籽油则以(C18:3)脂肪酸为主。在犊牛日粮中添饲大豆油具有较低的干物质、纤维、蛋白质消化率。一方面,是因为犊牛瘤胃微生物区系结构发育不完全对油脂的消化吸收产生了不利影响。另一方面,则是由于UFA 对瘤胃微生物的毒性和较强的饲料颗粒吸附性所导致。以上研究表明,以UFA 为主的油脂会对反刍动物瘤胃消化产生不利影响,在实际生产应用中,应该合理选用过瘤胃脂肪产品及油脂来源消除这种弊端。

3.3 油脂产品对反刍动物泌乳功能的影响 奶牛在泌乳早期乳产量大大增加,因此所需能量大大增加,若供给不足则会导致泌乳奶牛机体处于能量负平衡。Lin 等研究发现,将油脂作为能量饲料加入到反刍动物日粮中,可以使早期荷斯坦奶牛机体处于能量正平衡状态;添饲油脂极大地提高了乳产量,但是降低了采食量和乳蛋白含量,需要与精料补充料配合使用。Morsy 等研究发现,在泌乳山羊日粮中分别添加20 mL/(头·d)葵花籽油和50 g/(头·d)的葵花籽都使泌乳山羊的养分利用率得到显著提升,增加了平均乳产量和乳脂率,干物质摄入量则没有明显变化;但添加葵花油的效果更为明显,并且没有对泌乳山羊的生长产生任何不利影响。AbuGhazaleh 等研究结果也显示,饲喂葵花籽油可提高反刍动物乳产量和乳脂率,可能与反刍动物瘤胃中TVFA 浓度增加有关。Danijela 等研究表明,在玉米青贮饲料基础上添加300 g 棕榈油,能显著提高荷斯坦奶牛的平均乳脂率及瘤胃pH 和微生物总数与活力,避免了泌乳期的体重损失,并且添加棕榈油不会对血液代谢产物的浓度产生不利影响。此外,平均乳产量也有所上升,但差异不显著。而在荷斯坦牛日粮中添加PUFA含量高的油脂(如菜籽油)有抑制乳脂合成和乳产量的趋势。牛奶中大约50%的乳脂是在乳腺中以瘤胃发酵的乙酸为前体物生成的,瘤胃中乙酸比例的升高也会提高乳脂率,且与乙酸/丙酸比呈正比。由于瘤胃中PUFA 抑制产甲烷菌导致的氢积累增加,使过量还原的烟酰胺腺嘌呤二核苷酸转移到丙酸的生成中,导致瘤胃中乙酸含量减少而丙酸含量增加,乙酸/丙酸降低,从而引起乳脂率降低。以上研究表明,在反刍动物日粮中添加合理的油脂种类可以减轻机体泌乳期的能量负平衡,在不影响反刍动物采食量的前提下满足其能量需求,改善反刍动物泌乳功能,提高乳脂率,但在泌乳奶牛日粮中需谨慎使用PUFA 含量高的油脂,以避免造成泌乳性能降低。

3.4 油脂产品对反刍动物生产性能的影响 当反刍动物处于生长育肥期时需要供给大量能量以维持最佳的生产性能,在日粮中供给适量的油脂可以提高DMI、饲料转化率(FCR)平均日增重(ADG)和胴体重。但较高的油脂添加量会引起日粮适口性下降从而降低DMI。孔凡虎等报道,在绵羊育肥期日粮中添加40 g/d脂肪酸钙后,其DMI、平均末重、平均增重、ADG 分别提高了10.38%、6.7%、20.43%、20.43%,耗料增重比降低了8.35%。虽然油脂的组成和来源相同,但是不同的添加方式对生产性能造成了不同的影响。Kandi 等研究发现,亚麻籽油钙盐组羔羊的ADG、FCR、代谢能(ME)为250 g/d、0.38、12.37 MJ/kg,而添加亚麻籽油组羔羊的ADG、FCR、ME 为219 g/d、0.33、11.95 MJ/kg,相比之下,脂肪酸钙组有着更显著的效果。张秋旭也报道,若日粮中直接供给亚麻油会降低肉羊的ADG 且会对瘤胃发酵产生抑制作用,而以粉末油脂形式添加的亚麻油则降低了耗料增重比,提高了ADG、FCR 等指标。2 种添加形式在DMI 没有较大差别,但在DMI 相同的情况下,经过保护的过瘤胃油脂产品在提高生产性能上有显著优势。需要注意的是,如果在日粮中添加不足量或过少的脂肪酸钙制剂,则不会产生任何有利影响。而在羔羊日粮中添加3.5%以大豆油为来源的脂肪酸钙后,相较于其他未保护脂肪而言,虽然对肉品质方面影响不大,但具有更高的净肉率。添加油脂改善动物生产性能可归因为其改变了瘤胃发酵中丙酸含量。丙酸是反刍动物糖异生合成葡萄糖的前体物质,当丙酸含量上升,反刍动物能合成更多的葡萄糖为机体提高能量,因此生产性能得以提高。

4 小结

目前反刍动物日粮中应用的油脂产品根据加工工艺不同主要可分为氢化脂肪、微胶囊粉末油脂、脂肪酸钙等。饲喂过瘤胃油脂产品不仅可阻止瘤胃微生物对油脂产生氢化反应,避免UFA 对瘤胃微生物造成不良影响,还可改善反刍动物的瘤胃发酵、泌乳功能、生产性能等。但目前过瘤胃油脂产品的加工工艺仍存在不足,且在反刍动物中的应用大部分局限于单一种类的油脂来源,不同油脂配合使用可能会效果更好,有待进一步探索。针对动物种类、生长阶段、生产目的而选择合适的加工方式和油脂是未来需要关注的方向之一。