基于开源案件编码分析的文物法人违法治理研究

姜兆菲璠, 刘为军

(中国人民公安大学侦查学院, 北京 100038)

0 引言

文物法人违法案件是以法人为文物违法犯罪行为实施主体的一种特殊案件类型[1],由于其行为主体的特殊性,此类案件一经发生往往会造成远大于一般文物违法犯罪案件的影响,且对执法机构的监管与打击形成一定程度的障碍。近年来,通过打击文物犯罪专项行动、文物法人违法案件专项整治行动等工作的开展,我国文物的管理、保护水平不断提高,但与此同时在经济建设高速发展的过程中,文物保护工作仍任重而道远。从2020年度通报的文物行政执法案件来看,总数量共计103起,法人违法案件64起,占比高达62.14%。文物法人违法是危害文物安全的突出问题,整治文物法人违法是一项长期的艰巨任务[2]。深入研究文物法人违法行为体系、探究现有处置措施,创新具象化的打防策略与文物安全生态提升路径,对于有力维护我国文物安全、提升文物违法犯罪治理水平具有重要借鉴意义。本文着眼于文物违法犯罪行为的特殊行为主体,开展以扎根理论为基础的质性研究,针对法人违法行为区别于一般自然人行为模式的差异性特征进行分析。

1 相关研究综述

国内研究本文以中国知网数据库收录的文献为依据,对文物犯罪研究、特别是法人(单位)犯罪文献进行梳理,截止至2021年10月20日,在中国知网以“文物犯罪”“文物法人违法”为主题词进行检索,检索到文献共计504篇,文献最早出现于1982年。域外研究本文以谷歌学术平台收录的文献为依据,截止至2021年10月20日,在谷歌学术平台以“Art Crime”“Antiquities Theft”“Cultural Heritage Crime”为篇名关键词检索,检索到文献共计995篇,文献最早出现于1974年。

1.1 文物违法犯罪总体情况

自2017年起,公安部会同国家文物局连续4年开展打击文物犯罪专项行动。2020年8月部署为期一年的全国打击文物犯罪专项行动开展以来,全国公安机关累计侦破文物犯罪案件2 200余起、捣毁犯罪团伙450个、抓捕犯罪嫌疑人4 500名、追缴文物5.8万件,取得了较为显著的成效,犯罪势头得到了一定程度的遏制[3]。但与此同时,我国的文物安全现状仍不容乐观,在暴利的驱使下重大文物犯罪案件时有发生,犯罪职业化、智能化趋势明显,向互联网蔓延趋势明显,并已形成地下黑色产业链[4]。我国文物犯罪案件类型较为复杂,但总体上以盗窃、盗掘类案件为主。从犯罪主体角度来看法人犯罪日益突出,部分与公权力交织紧密[5]。文物犯罪趋势不仅表现为犯罪团伙的横向发展,更体现为犯罪链条的纵向延伸[6]。

1.2 法人主体实施的文物违法犯罪

就文物犯罪的作案主体而言,自然人犯罪的集体化和集团化特征日益明显,为顺利完成犯罪行为并逃避打击,作案主体分工日趋精细化,并逐渐将犯罪行为演变为职业。就由法人主体实施的文物“法人违法”行为而言,“法人违法”并非刑法学意义上的严谨表述,但为文物行政管理部门的普遍称谓,主要是指建筑施工过程中的损毁文物、名胜古迹等行为,其行为既存在刑事法律风险,又存在行政违法风险。近年来,此类案件受到了文物主管部门的高度重视,国家文物局会同有关部门开展了“文物法人违法案件专项整治行动(2016~2018年)”,由于实施主体在经济、政治等方面的诸多特殊地位,通常犯罪行为与管理权力的高度捆绑,导致犯罪行为的危害性及治理难度相较自然人文物犯罪更大。孙明[7]在讨论湖南省文物安全时表示,在大规模城乡建设、基础设施建设活动中,地方政府与企事业单位片面地以经济发展为目的拆毁文物、在建设控制地带中违法违规进行仿建、复建、开发建设,导致大遗址占压、古墓葬损毁、文物原生环境被破坏等情况屡见不鲜。在刑事法律规制方面,许桂敏[8]指出我国刑法中公司、企事业单位、机关、团体实施的危害社会行为入罪需要法律的明确规定,因此,虽然事件中单位实施的损毁类文物犯罪数量多、影响大,但仍然不能作为此类犯罪的适格主体,客观上造成了一些案件中单位理应承担的刑事责任无法落实。

1.3 文物违法犯罪治理

Mark Durney[9]等指出,文物破坏行为不仅包括故意损毁,更包括在修复过程中造成的意外损害、监管者的疏忽大意等引起的损坏,这一表述就类似我国语境下的文物“法人违法”。对于文物违法犯罪行为的防控,Christine Alder[10]等指出,某些文物违法犯罪的本质使其更容易受到基于威慑策略的影响,其行为更符合威胁假设中“理性选择”的条件,但以威慑为基础的非法活动控制策略存在其内在的局限性,即只有在有效执法条件下才能产生效用。探究文物犯罪的核心在于解释文物违法犯罪行为与市场行为的动态关系,并以此为防控涉文物犯罪创造可能。

从当前研究来看,学者们对于文物犯罪总体态势与行为的研究较为充分,从刑法学与实务角度提出了自然人犯罪与法人(单位)文物违法犯罪的差异性,同时也指出了文物违法犯罪行为与市场行为之间关系。近年来,文物法人违法行为严重威胁我国文物安全,但总体而言,对于文物犯罪中不同犯罪主体实施犯罪的精细防控研究较少,特别是对于文物法人违法行为模式鲜有研究。本文拟以文物犯罪中的文物法人实施的违法犯罪行为作为研究对象,探究文物法人违法的行为模式与应对策略。

2 研究设计

2.1 工具方法

文物领域的法人违法问题研究多集中于打击、防范政策研究,对于违法行为模式的研究尚不够深入,且该问题与国家相关领域政策和区域经济发展高度相关,处于不断演进的过程之中。单纯运用统计分析无法准确地揭示文物法人违法行为中政策、文化、区域经济等诸多因素的复杂影响,厘清文物法人违法行为模式需要从个案行为中提取行为要素,并探究其间的关系脉络。

哥伦比亚大学的Glaser与Strauss两位学者创建了扎根理论研究方法,基于其科学性、严谨性与有效性而被运用于诸多学科领域。Glaser[11]认为文献、文本、案例、调查等均能够作为扎根理论的原始分析材料,经过对原始分析材料的系统解析与逐级归纳,从事实与经验中提取理论模型,是一种自底向上构建实质理论的方法。本研究使用质性研究中普遍使用的计算机辅助分析工具NVIVO 12对所收集的案例资料进行定性分析。本研究以我国公开途径披露的真实案例为核心,从大量案例文本中生成概念,经由交叉比较各概念来建立纵向、横向关系,最后以编码为基础搭建文物法人违法行为模型。

2.2 数据收集与处理

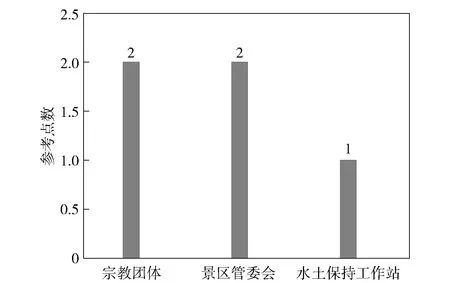

通过检索国家文物局督察司主动公开的执法督察信息,得到文物行政执法指导性案例共计3期,遴选案例范围覆盖2014年1月1日至2019年6月30日期间全国范围内的文物行政执法案件,共计39起,均为法人违法案件。同时,国家文物局于2016~2018年在全国范围内部署开展了“文物法人违法案件专项整治行动”,并公布了文物法人违法首批4起督办案件。国家文物局督察司每年度发布的文物行政执法和安全监管工作情况中,法人违法案件占据了相当的数量。以2020年度通报情况为例,该年度文物行政执法案件共计103起,其中法人违法案件64起,占全部案件的62.14%。本文选取近5年文物行政执法中的法人违法案件作为资料来源,共计302起。以上材料来源所记述的案件信息包括基本情况、处置结果、裁判依据等信息,能够较为全面、客观、翔实地反映文物行政违法个案的全貌,故选取上述指导案例、督办案件及行政执法案件作为资料来源。案例样本统计如图1所示。

图1 样本分布图

本文选取的指导案例、督办案件、行政执法案件3部分资料来源材料合计9份,其中指导案件3份,督办案件4份,行政执法案件5份。案例合计345件,其中指导案件39起,督办案件4起,行政执法案件305起。为进行理论饱和度检验,随机抽取2/3的案例资料(230件)作为分析样本,另1/3(115件)作为预留案例对所构建的模型进行解释能力与概括能力检测。

2.3 编码策略

为保证编码工作的科学性、有效性、稳定性,本研究组织具有文物安全保护与侦查学研究及实践经历的4名研究人员,每2人一组对前述230件作为分析样本的文物法人违法案例进行编码,以随机方式平均分配至两组(每组115件案例)。组内研究人员编码采用独立方式进行,各自完成编码后对不一致的编码结果进行讨论与修正;组间编码工作完成后相互查阅编码结果并就不同意见进行讨论,通过对案例来源及编码结果的分析、比较和修正,形成一致的编码结果,进而提取文物法人违法行为规律,案例编码流程设计如图2所示。

图2 案例编码流程设计图

3 研究过程

研究旨在探讨文物法人违法行为模式及其形成过程,本文采用扎根理论的研究方法,以更有效地发现文物法人违法行为模式。研究以前述345件文物法人违法开源案例为基础,定义现实世界发生的相关行为与现象,提取出能够客观反映相关行为与现象的概念和范畴,而后提炼出主范畴并依据主范畴之间的逻辑关系构建理论模型。在研究过程中为提升样本分析的效率并进行有效的资料组织,本文选用质性分析常用的计算机软件NVIVO12开展编码工作。研究严格遵循扎根理论的研究路径展开,以所研究的文物法人违法行为作为中心,对经过概念化的资料进行归纳并提取出范畴,即开放式编码;对所得到的范畴再一次进行概括与归纳,形成文物法人违法宏观层面的主范畴,即主轴式编码;对提炼出的主范畴逻辑关系进行梳理,分析得出文物法人违法行为体系理论模型。

表1 案例材料示例

3.1 开放式编码

开放式编码阶段是本研究编码过程的第一个环节,旨在从案例材料本身所呈现的状态中提炼、命名概念类属,并确定类属的属性与维度,进而对研究的对象进行命名和类属化。这一阶段要求研究人员悬置现有观点与理论,以中立而客观的视角拆解、编译、抽象案例资料。研究人员将通过对文物法人违法案例材料文本中具有实际意义的表述进行编码,使之提炼为概括性信息并生成概念节点。得到大量概念节点后,通过进一步分析将相关联的概念节点向上抽象成为能够涵盖数个概念节点的范畴节点。如案例材料原始表述“媒体曝光西安城墙永宁门月城内修建室外观光电梯”可概念化为“网络媒体公开披露违法行为”这一概念节点;“网络媒体公开披露违法行为”“接群众举报发现违法行为”“文保志愿者上报违法行为”3类概念节点均描述被动的案件发现环节,故可向上抽象为“被动发现”这一范畴节点。通过此编码方法完成对全部参编文物法人违法案例材料文本的编码后,共获得87个概念节点、18个范畴节点,开放式编码情况如表2所示。

表2 开放式编码示例

3.2 主轴式编码

主轴式编码阶段是编码过程的第二阶段,其目的在于分析和归纳概念类属间的块状关联,以将在开放式编码阶段散见的概念与范畴向上提取主范畴,构成从案例材料中提炼理论模型的中间环节。

本研究以文物法人违法行为为主要研究对象,分析违法主体行为模式及其与监管措施间的互生关系,通过开放式编码发现经过概念化、范畴化后构建的18个范畴节点具有较高的耦合性。具体而言:特别法人、营利法人、非营利法人为文物法人违法行为的实施者,可归为违法行为主体主范畴。民生工程建设、商业工程建设、单位内部工程建设与区域企事业单位经济利益、政府部门政绩高度关联,成为驱使逐利性文物法人违法行为的关键诱因,可归为违法驱动因素主范畴。古建筑、古墓葬、石窟寺由于其普遍文物级别较高、商业潜力较大,成为文物法人违法行为侵害的重灾区,可归为文物对象选择主范畴。建设施工、拆除损毁、改变外观等5个范畴皆为文物法人违法案件中所实施的具体违法犯罪,可归为违法行为实施主范畴。主动发现、被动发现是指文物行政执法、公安机关等执法力量通过开展工作或发挥群众和社会力量发现违法行为,可归为案件发现主范畴。面向现时的举措、面向未来的举措意指文物部门、公安部门等有关机构对当前案件所实施的处置措施或以当前案件为契机对治理文物领域问题的长期举措,可归为处置措施主范畴。通过主轴式编码过程的分析研究共得到6个主范畴,该6个主范畴能够周延概括文物法人违法行为的核心环节,主轴式编码情况如表3所示。

表3 主轴式编码

3.3 理论编码

进行了开放式编码、主轴式编码后,在理论编码阶段试图在得出的概念、范畴、主范畴基础上进一步分析、归纳和提炼主范畴之间的网状联结,进而形成文物法人违法行为理论模型。对主范畴编码结果进行分析发现,违法行为主体、文物对象选择、违法行为实施及处置措施4个主范畴项下的概念节点数量占全部概念节点数量的79.31%,是文物法人违法行为体系中的核心环节,整个文物法人违法行为流程都离不开前述4个主范畴动态联结的支撑。

在这4个主范畴中,违法行为主体居于上游位置,因其单位性质、管辖区域、业务内容等属性决定了法人违法行为能否成功实施、选择何种对象实施以及实施何种行为,违法行为主体直接影响违法行为实施,且直接作用于文物对象选择。同时,文物对象选择的不同会影响文物法人违法的具体行为选择,即违法行为实施同样受到文物对象选择的直接影响。违法行为实施处于文物法人违法行为体系的中心位置,受到多方因素的共同影响,除违法中心侧的互生关系,亦受到治理侧的影响。违法行为实施与处置措施间相互作用,违法行为的种类、程度等影响现时处置措施的施行,而面向未来的处置措施又会作用于违法行为实施环节,形成一定阻力作用,同时也对违法驱动因素的产生形成一定的遏制。

违法驱动因素与案件发现属文物法人违法行为体系中的速率类主范畴,在整个行为体系的动态发展中起到双向的促进作用。违法行为驱动因素对逐利性法人违法行为产生较大的影响,工程建设带来的经济利益或政绩利益会推动违法行为主体更为积极地实施法人违法行为,并且其工程类型会影响主体对于具体违法行为样态的选择。随着群众及社会监督的不断深化,以及文物行政执法机构巡察工作的积极作为,使文物法人违法案件被更大程度的披露,后续处置能够更为准确、高效地开展。一方面案件发现对违法行为实施起到一定的抑制作用,另一方面案件发现为后续的处置措施起到了良好的推动作用。

综上,本研究得出了文物法人违法行为体系的理论模型,是以违法行为主体连同文物对象选择为源头,违法行为实施与处置措施交互为中心,违法驱动因素与案件发现为速率作用的理论模型,文物法人违法行为体系理论模型如图3所示。

图3 文物法人违法行为体系理论模型

3.4 理论饱和度检测

研究过程中对预留案例材料按照参编案例材料的编码流程进行编码,依次经历开放式编码、主轴式编码以及理论编码3个环节。在开放式编码阶段,预留案例文本经过概念化、范畴化后未得出不包含于原有编码体系的概念和范畴。在主轴编码阶段,经过对预留案例材料的分析,并未发现新的块状关联或类属关系。在理论编码阶段,现有理论模型可周延地覆盖预留案例中文物法人违法行为与处置措施,对其行为要素进行解释与概括,未发现新的核心范畴。基于此,认为前述研究所进行的编码工作通过理论饱和度检验,所构建的文物法人违法行为模型达到饱和。

4 结果分析

通过前述分析,研究得到了如图3所示的文物法人违法行为体系理论模型,可见文物法人违法行为体系是包括违法行为主体—文物对象选择—违法驱动因素—违法行为实施—案件发现—处置措施的动态系统,涵盖源头侧、中心侧、治理侧3个维度,现就各维度重点链路详细论述。

4.1 源头侧—文物法人违法行为主体的参与机制

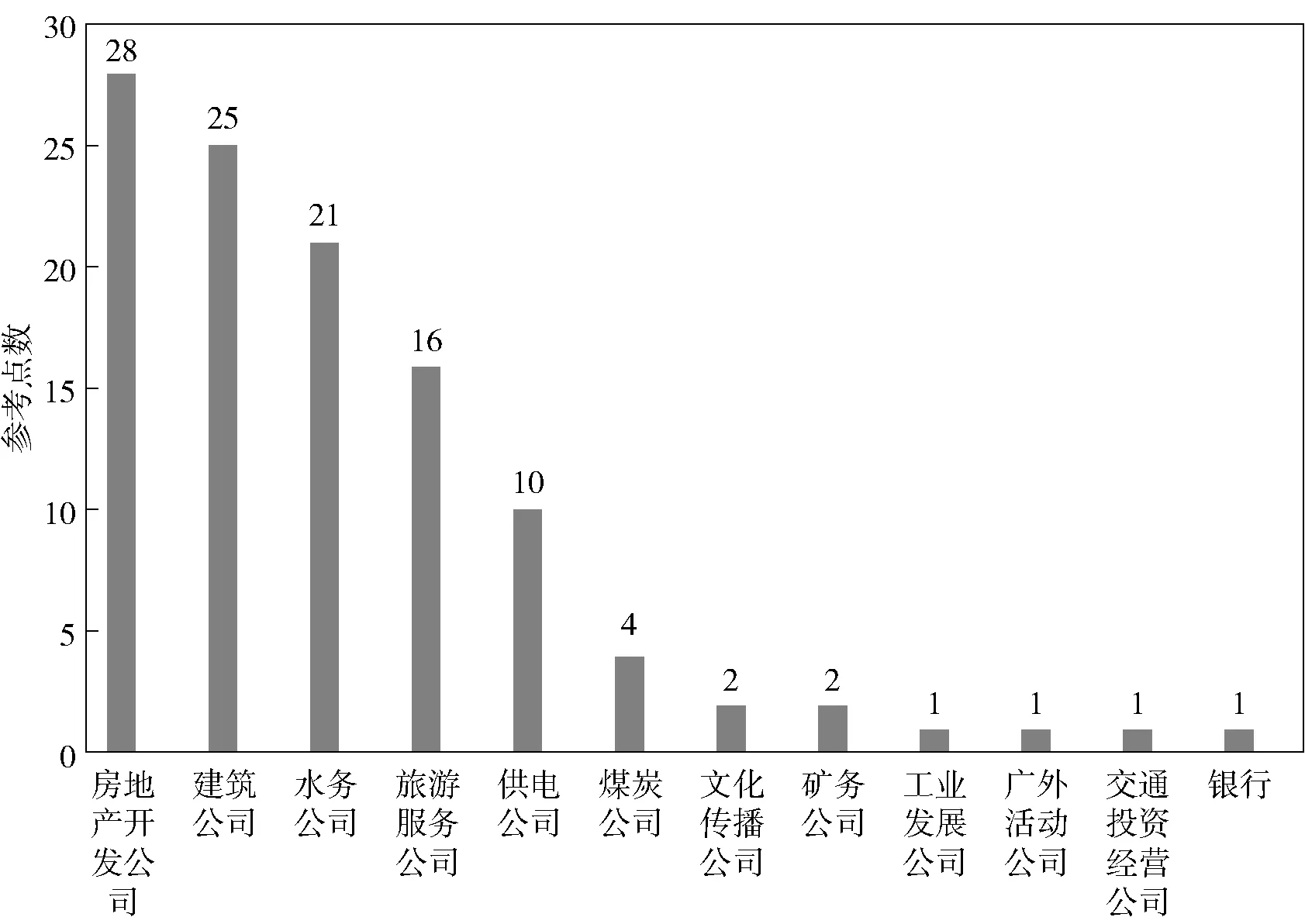

文物法人违法案件中部分主体具有公权力组织背景,甚至能够取得当地文物行政管理部门迫于某种压力而发出的批文,在国家或省级文物保护区内建设施工或者损毁其他不可移动文物,与公权力交织、捆绑在一起的法人文物犯罪的危害性更大,也更难治理[12]。文物法人违法行为的主体特殊性是此类案件高发、频发且治理难度大的主要原因,根据编码结果,违法行为主体可分为特别法人、盈利法人、非营利法人3大类,其各自根据自身职能范围、业务关系在文物法人违法案件呈现出不同的参与机制,其总体分布如图4所示。

图4 文物法人违法行为主体分布

图5 特别法人各主体分布

(1)特别法人。其在民法意义上指机关法人、农村集体经济组织法人、城镇农村的合作经济组织法人、基层群众性自治组织法人,在文物法人违法案件中管辖区域内有文博单位的村委会、镇政府等基层公立机构是特别法人参与违法行为的重灾区,其在工程建设、用地审批等重要决策事项上具有一定的权力,对于管辖区域内的文物侵害行为具有客观的默认同意或积极推进条件。如2018年云南省某县政府招商引资,在袁滋题记摩崖石刻保护范围和建设控制地带内拟建悬崖瀑布酒店,实施过程中对文物周边历史风貌造成破坏[13]。根据案例材料显示,部分特别法人未能树立正确的文物保护观念,认为只有经济发展才是政绩,在文物法人违法案件中通常扮演着主导者的角色,一方面是积极推动相关工程建设施工行为;另一方面是对辖区内的文物侵害行为采取知情不报、包庇甚至通过政策性文件使非法行为合法化。

(2)营利法人。涉文物的建设工程项目往往有政府背景作为背书,经济利益回报丰厚、社会影响力较大,对营利法人主体具有很高的吸引力。参与文物法人违法行为的营利法人以建设施工类、旅游发展类、基础设施类为主,这些营利法人主体往往在涉文物建设工程项目中积极介入,在相关项目进行过程中缺乏对于文物保护的基本意识,同样也缺乏相关资质单位的监管。

图6 盈利法人各主体分布

(3)非盈利法人。宗教活动团体与景区管委会在文物法人违法案件中频繁出现,该两类组织在其活动范围内具有较高的话语权,且其所活动或管辖的文博单位相对独立,发现和打击防范的难度较大。2017年安徽省琅琊寺管委会在琅琊寺保护范围内新建亭子,对文物历史风貌造成破坏;2018年江苏省徐州市广化寺主持伙同某园林建设公司擅自拆除广化寺,造成文物本体不可修复的损害[13]。宗教活动团体及景区管委会组织人员常年活动或居住在文博单位内部,出于提升工作、生活环境的考量,其违法形式以在文物保护范围或建设控制地带内修建新建筑为主。

图7 非盈利法人各主体分布

文物法人违法行为主体具有高度的集中性,呈现出行业性和地域性特点,因此可针对文物违法高危法人开展多种途径的持续专项整治行动。对此,可通过建立文物违法高危法人主体清单、建立法人高风险行为防控制度以及强化法人违法后的自然人追责的方式挤压犯罪空间。

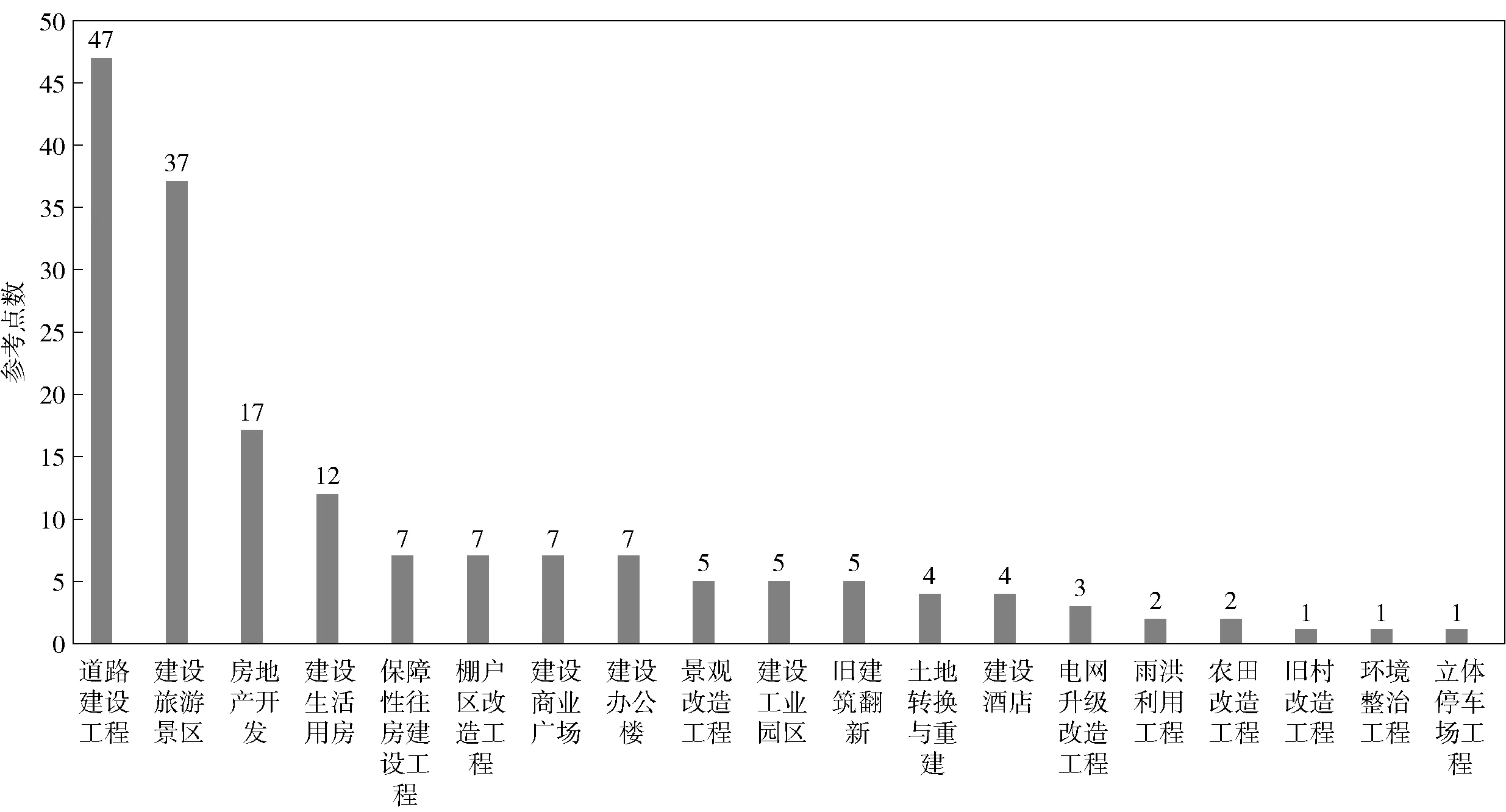

4.2 中心侧—涉文物逐利性工程建设的选择机制

研究过程中发现,文物法人违法行为往往是“过程”而非“目的”,主体实施法人违法行为不是孤立存在的,而是伴随着其他工程项目出现。逐利是驱使主体实施某一行为的原生动力,“利”既包括经济利益也包括政绩利益。就违法驱动因素,其分布如图8所示。

图8 文物法人违法的违法驱动因素分布

(1)利用文物本体的选择机制。此类行为以旅游项目开发工程为代表,当地政府与相关企事业单位联合,以区域内具有一定知名度和商业价值的文博单位为对象,实施建设施工类行为,目的在于开发利用文物本体所具有的商业化价值,推动区域经济发展。但在建设施工过程中往往会出现过度开发而导致历史风貌遭到破坏、文物本体遭受损毁、文物外观损毁等文物侵害现象。

(2)利用文物本体所依附土地的选择机制。许多古建筑、古墓葬类的文物本体所占用的土地面积大,划定保护范围及建设控制地带后所涉及的土地面积更为广泛,部分法人主体漠视文物保护工作,觊觎这部分土地的利用价值。如2018年陕西省鸡西市某房地产开发公司负责建设的吾悦广场施工过程中发现其建设用地范围内地下埋藏有8座古墓葬,建设单位在明知此情况的条件下,未通知施工单位立即停工,施工单位连夜施工,造成古墓葬被全部损毁[13]。此类选择机制中,以房地产开发工程、商业建设工程为主,其行为模式表现为拆除毁坏型文物侵害行为。

(3)牵连型选择机制。文博单位所在地区并非只有文物保护一项工作任务,同样需要关心民生发展、推动经济建设等。在研究中发现,部分法人违法行为伴随着一些公共利益性工程出现,如棚户区改造、水电基础设施建设、道路建设等,在工程建设过程中对文物本体造成了损毁或侵害。究其原因,是涉案主体未能妥善处理文物保护工作与其他工程建设之间的关系,牺牲文物保护以换取其他方面的发展。

当前的文物违法犯罪治理,整体以打击、防控为本位,但文物法人违法犯罪形成原因较为复杂,且与区域经济、公权力、企事业单位利益等多方因素相联结。因此,疏解造成文物法人违法行为的原因是根治法人违法问题的重要途径。对此,可通过实施文物保护激励措施,将监管重心由事后救济向事前控制转化,以引导形成正确文物安全理念。

4.3 治理侧—案件发现与处置的动态演化机制

文物法人违法案件的发现与处置常面临着较大的阻力,原有纵向管理机构或本身即为违法行为主体,横向平级部门执法力度往往不足以有力处置文物法人违法行为。

(1)案件发现。就研究分析的案例材料来看,文物法人违法行为的发现与行为实施之间具有一定的时间差,即文物、公安等执法机构往往不能在第一时间发现法人违法行为的存在,且被动发现案件占到相当部分的数量,客观上导致了部分文物本体遭受侵害后未能及时制止侵害行为或进行修复,进而造成了不可逆的损失。

图9 案件发现分布

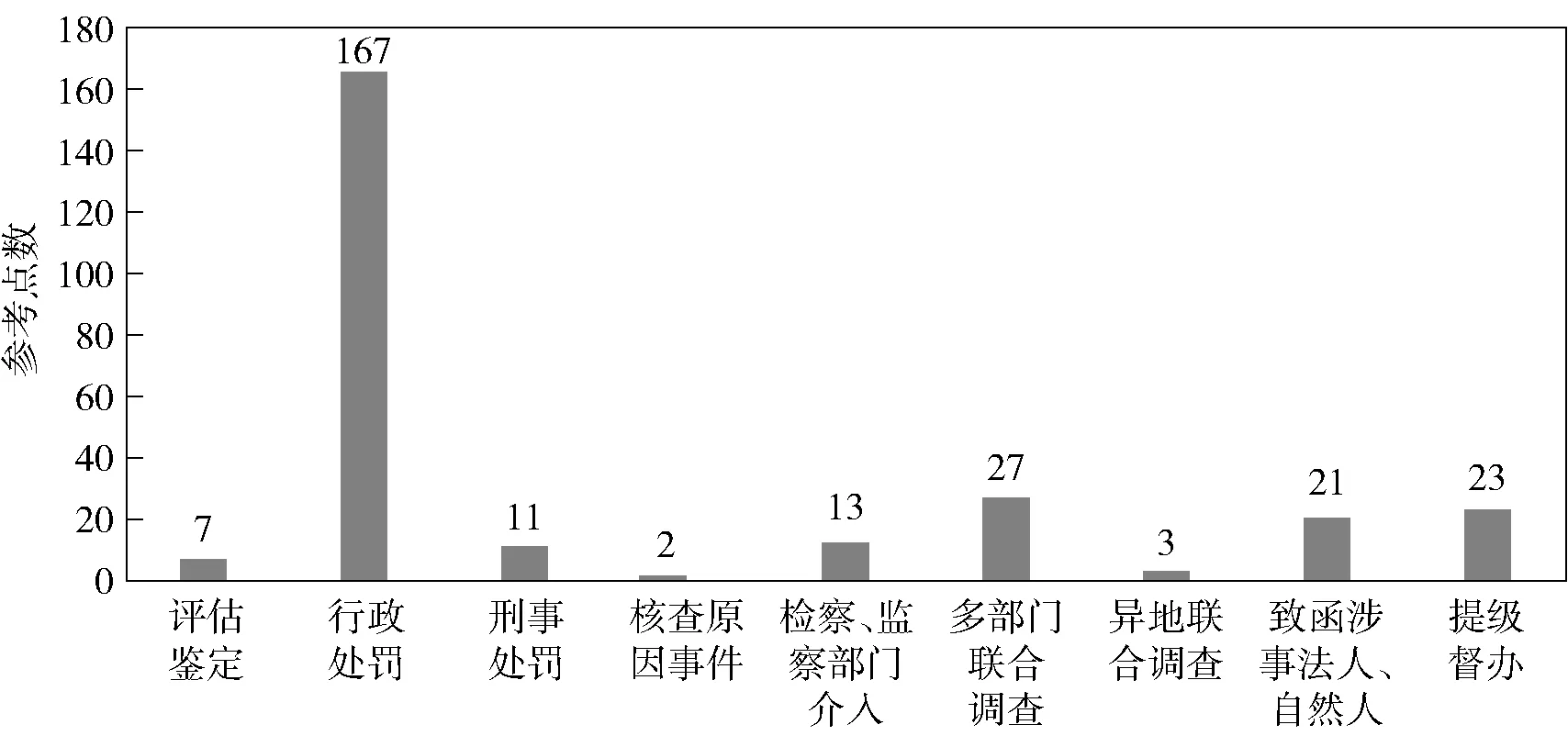

图10 面向现时的举措分布

(2)面向现时的举措。文物法人违法案件案发后,违法主体主要面临行政处罚,涉嫌犯罪的会进入刑事程序,期间涉及行刑衔接、刑行衔接问题。此外,违法行为实施主体与执法机构的互动也是面向现时处置中所面临的一大问题,对案例材料分析发现,部分主体并不会在第一时间服从执法机构的执法措施,而是经过数次、多方管理后才落成实效。

图11 面向未来的举措分布

(3)面向未来的举措。面向未来的处置措施之所以能够发挥效能,一方面是形成对于文物保护工作的正向引导,另一方面是增加法人主体违法后承担负面成本的持续时长。部分省市文物执法机构通过公示企业负面清单、企业信用信息负面记录的方式警示相关文物法人违法高危企业,以敦促其在企业经营活动过程中重视文物保护工作。如北京市政府对2017年在戒台寺保护范围内进行违规挖掘作业的涉事企业采取了信用惩戒措施,在企业信用信息系统中对施工单位进行公示。亦有部分政府机构将文物保护工作纳入了政府工作考评体系,引导基层单位对文物保护工作树立正确的认识。如福建省泉州市惠安县在崇武城墙保护范围内违法建设案办理完成后,调整充实了崇武古城保护与发展工作领导小组,并将文物保护工作纳入各镇党委、政府年度目标绩效考评中。

在治理方面,案件的发现与处置是妥善处理法人违法案件的重要方式,通过上述分析可以看出在当前的工作中,案件发现存在渠道较为狭窄的情况,在处置方面有的地区已经形成了可供借鉴的经验。对此,可通过构建多元化违法行为发现体系来针对性解决文物法人违法案件发现不及时、途径少的问题,可通过借鉴其他地区成功经验的方式构建立体化的案件处置方式,特别是对于联合信用惩戒等具有长效作用的处置方式。

5 结语

本文基于345件开源案例对文物犯罪中由特殊行为主体实施的法人违法行为模式进行了梳理,得到了包含源头侧、中心侧及治理侧的文物法人违法行为体系理论模型,从上述3个角度进行了编码分析并提出了可能的应对策略。本文选取国家文物局公开发布的案例材料进行质性分析,在案例选取时未依据地域和时间序列进行统计学意义上的处理,或具有一定的局限性。在未来研究中可针对单一地区进行更加精细化的研究,探究地区发展和经济行为与文物法人违法行为模式的相互作用,使应对策略更具针对性。