传播学视域下《中庸》译介研究

李 耀

(南京航空航天大学, 江苏 南京 211106)

《中庸》是中华民族传统文化的重要载体,位列四书之一。早期的《中庸》译本以来华传教士和汉学家为主,其英译经历了从拉丁语到英语的转译过程。1667—1669年,意大利传教士殷铎泽翻译了拉丁语版本的《中国政治道德学说》,这是现存最早的《中庸》译本。《中庸》的英译最早始于汉学家著作中的引用和转译,最早见于《孔子的道德》一书,该书在评述孔子著作时翻译了《中庸》,《中华帝国全志》也编译了其中部分内容[1]。最早的《中庸》英译本包含于《四书》翻译合集,1828 年,英国新教传教士柯大卫在马六甲出版了《四书》的英译本,《中庸》包含其中;与柯氏相类似,1861—1872 年间,英国汉学家、传教士理雅各出版了五卷本的《中国经典》,《中庸》收录于第一卷。20世纪是《中庸》翻译的“黄金年代”,译本数量和质量相比前代均有较大提升。例如辜鸿铭于1906年出版《中庸》的英译本,这部完全由中国人完成的译本在海内外产生了一定的影响力。英国汉学家赖发洛与其助手于1927年合作出版了《中庸》的英译本,语言简单凝练,符合当时西方社会普通读者的阅读期待。这一时期的代表性译者还包括庞德、陈荣捷等人。21世纪的《中庸》英译以美国为中心,译本数量虽不如20世纪,但体现出多元化的翻译与研究视角。

在“中华文化走出去”的时代背景下,《中庸》成为优秀传统文化对外推广的重要窗口,如何精准有效地推动《中庸》的传播与接受成为学界的关注点。《中庸》英译研究大体可分为译者译本研究、哲学研究、传播研究及综述研究四大类。译者译本研究占主体地位,学者多在一定的理论视角下通过定性和定量的研究方法针对译者、某一语言单位或语篇整体展开研究,理论视角包括生态翻译学、描写译学、后殖民翻译理论等。总体而言,国内《中庸》英译研究取得了一定成果,但其起步较晚,研究手段以对比研究为主,理论视角及研究方法有待丰富,定量研究较为缺乏[2],其中传播研究仍待进一步深化拓展[3]。基于此,本文将借鉴部分传播学经典理论,以传播过程中的主体、客体、媒介、受众及效果五个因素为主线开展研究,探究翻译传播过程各要素对译本译介的影响及其发生机制,研究有效的传播方法,以期为《中庸》的海外传播提供一些借鉴。

一、《中庸》传播主体研究

翻译传播主体是传播行为的发起者,对最终传播效果有着直接的影响[4]62。通过对《中庸》近五个世纪以来翻译史的梳理,可以将传播主体大体分为三类:传教士、中国学者、有哲学和文学背景的外籍学者。进一步研究发现,传播主体与译者两个因素在多数时期相重合,无论是理雅各、安乐哲等西方译者,亦或是辜鸿铭、陈荣捷等中国学者,虽怀抱有不同的翻译目的,但都兼具翻译活动发起者与实践者的双重角色。翻译是一项社会性的语际传播活动,时代背景深刻地制约着译者的翻译选择。在不同翻译目的下翻译策略和译文风格截然不同,而这些因素均会对最终的翻译传播效果产生影响,不同阶段所呈现出的传播主体特征差异明显。

17—19世纪的译本均由来华传教士完成。传教是首要目的,他们给基督教义穿上儒学外衣,期冀以此吸引信众;其次,他们将这些译本视为全面殖民中国的思想文化准备,企图用基督教义改写乃至消解原有的中国儒学体系;最后,书中极为详实丰富的人文地理信息描述在客观上为西方国家提供了情报信息。在这些翻译目的的指导下,译者在翻译时未能保证公正客观的文化立场,在处理异质文化差异时往往采取贬低儒学、拔高西学的方式,译作充满西方中心主义色彩。20世纪以来,大批中国学者意识到了西方译者翻译所带来的文化误读和自主权丧失问题。辜鸿铭是这一时期的代表,他认为发扬传统文化是抵抗外来侵略的有效途径。辜氏的文化立场保证了《中庸》译本的合理诠释与翻译,他以消除固有误解、传播文化为翻译目的,试图用翻译对抗殖民主义,在当时的时代背景下采用“归化”策略,符合当时的社会主流意识形态、社会伦理以及译入语读者的审美习惯[5]。话语受到权力的影响[6],这种关系在翻译中的体现尤为明显。西方中心主义色彩下的译本难以胜任新时代国际交流下的需求。安乐哲在翻译《中庸》的过程中以消除误解为首要目的,同时希望中国的哲学体系可以给西方学界带来全新的思考[7]。在翻译《中庸》时,他不仅将译本视为中国哲学对外推广的媒介,也试图在译文风格中保留中国独有的哲学色彩,运用“焦点-场域”理论,体现出了中文的过程性和关联性特征。

翻译过程是一个涉及多种选择的复杂过程,选择和目的的确定又受到多种因素的制约。首先,部分西方译者缺乏对于中国文化的深刻理解,在翻译的过程中存在一定程度的误解和误译;其次,社会环境影响译者的翻译选择,这种选择既包含目的也包括文化立场。译者的翻译活动深刻地体现出了话语背后的权力建构,《中庸》的翻译从最初的他者有意误读阐释发展到后来的主动文化建构。

二、《中庸》传播客体研究

哲学层面的客体概念指的是主体以外的客观事物,是主体认识与实践的对象。在翻译传播过程中,不同阶段中的客体表现形式有所不同。在信息经过传播主体到达译者的过程中,客体表现为源语讯息;在译者翻译环节,此时的客体既包括源语讯息也包括语言转换后的译语讯息;当译文进入传播过程后,一直到最终环节,其客体都是译语讯息[4]110-113。《中庸》译介过程中的传播客体形式表现为译者中心下的源语讯息及译语讯息的组合体。

在源语讯息向译语讯息转换的过程中,翻译模式的作用尤为突出。译者在翻译过程中常常会能动地选择不同模式,翻译模式和译文质量及传播效果息息相关。《中庸》的译介模式大体上可以分为三类:西方学者模式、中国学者模式及合作模式。第一类中较为典型的便是柯大卫、理雅各等来华传教士开展的翻译活动;第二类较为突出是辜鸿铭、陈荣捷等学者;第三类合作模式在20世纪以后的《中庸》译介中较为普遍,形式也较为多样。西方学者中安乐哲与其助手郝大维合作翻译,由美国东密歇根大学哲学教授布莱恩·布雅翻译、中国台湾著名漫画家蔡志忠配图的《中庸》译本是合作模式中的一种新颖形式。从译本最终的传播效果来看,在典籍外译的过程中,中国学者主要负责完成语内翻译,通过研究考证将晦涩难懂的古代语言转化为通俗易懂的现代汉语并完成初步翻译,再由西方学者负责语际翻译,完成翻译传播过程,这是兼顾原文理解和语言表达的最佳途径之一[8]。

《中庸》的传播客体表现出三个方面的特点,首先是译者拥有对客体的相对控制权,可以在一定指导下对翻译过程各要素展开决策;第二是立场中立性,作为源文本的客体在不同翻译策略、目的、模式等因素的作用下可以转换为完全不同的译语客体,因此就该层面而言源语客体在转换为译语客体之前保持立场中立性;第三是客体重叠性,译者中心下客体可以划分为源语客体及译语客体,译者在接收源语的同时即开展翻译,二者在过程中存在时间的临近性及行为域的交叉性,因此可以认为客体具有一定的重叠性。

三、《中庸》传播媒介研究

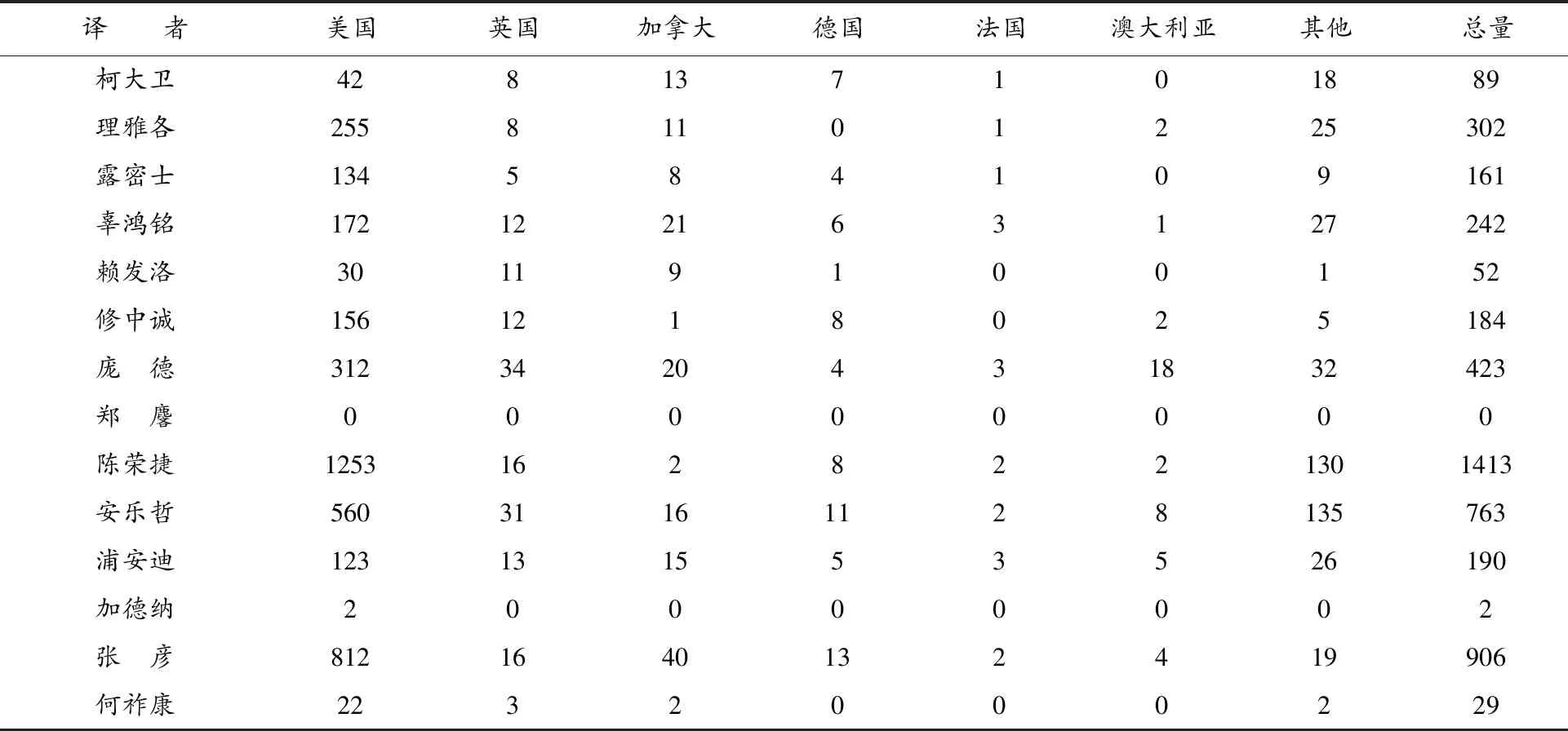

语言最重要的功能之一就是在人与人之间传递信息。同时,语言也是一种信息,它也需要通过物理媒介来传递,媒介及其实现方式必然会对语言产生影响[9]。全球图书馆馆藏量是衡量一部作品海外传播情况的参考指标。联机计算机图书馆中心 (OCLC)中的WorldCat 数据库是全球最为完整全面的图书馆联合目录[10]。通过对《中庸》英译本的馆藏检索得到表1。

表1 《中庸》英译本图书馆藏(节选) 单位:本

总体而言,《中庸》在海外馆藏遍及世界,已经有了一定的影响力。从馆藏国家来看,美国的馆藏量居于榜首,其他国家与其有明显差距。从再版重印数量来看,庞德译本居于首位(11次),其他再版重印较多的译本依次为陈荣捷(9次)、理雅各(6次)、露密士(5次)、柯大卫(4次)。从馆藏量来看,19世纪馆藏量最高的是理雅各译本,这和其治学严谨、考证详实的学术风格密切相关,其译本一经问世便被学界视为经典,历经6次再版重印,是19世纪译本中再版重印数量最多的译本。20世纪馆藏量较为突出的译本有辜鸿铭译本、修中诚译本及陈荣捷译本等,秉持忠实传达传统儒学观念的目的,这些译本能够较为准确地传达《中庸》原作思想内涵。21世纪以来安乐哲及张彦译本是这一时期高馆藏量的代表,作为具有中国宗教、哲学背景的西方译者,熟知中国传统文化是其译本广为传播的重要原因之一。

《中庸》的图书馆藏量揭示了其传播过程中的两大问题:不平衡性及单模态性。首先,美国的图书馆藏量遥遥领先,加强其他英语国家的推介是提高《中庸》世界知名度的有效路径。其次,《中庸》译本的传播样态较为单一,以纸质媒介为主。在亚马逊网站检索后发现仅有少数译本提供电子版本,与当今新媒体的多元化试听传播方式结合不够,在全球最大的视频门户网站YouTube平台上以“Zhongyong”“The Doctrine of the Mean”等为关键词检索后发现,仅有两个结果涉及《中庸》译本的内涵传达及译本推介问题。进一步展开对比研究,以相同方式对《论语》进行简单检索,发现检索结果数量较多,出现了多种基于经典英译本的有声读物,以及诸多用全英文授课、诠释的《论语》课程。因此,多模态途径是提高译本的传播与接受程度的可行方法。

四、《中庸》传播受众研究

受众是翻译传播的最终环节,是译语信息的接受者和反馈者,对评估译本质量及调整译者翻译行为有着直接影响。从上述有关传播媒介的研究可以发现,纸质图书是《中庸》传播的主要途径,因此纸质图书的阅读者是其主要受众群体,而读者群体根据专业性的强弱又可以分为普通读者群体及学术读者群体。

普通读者群体基数大、范围广,是推动《中庸》普及的重要力量,其读后评论不仅有助于检验传播效果,还对翻译内容、策略有一定的指导意义。亚马逊和好易读是全美最大的图书售卖和评论网站,网站上即时化的读者评论克服了传统读者评论调查的延迟性和零散性,极大地降低了读者研究的难度。通过对网站上《中庸》各译本的评分和读者评论的统计,选取部分评论人数较多、具有代表性的译本制成表2。

表2 《中庸》英译本评分及论评焦点(节选)

表2展示了两个网站上读者对部分译本的评分及论评焦点。通过评分统计表可以发现,读者普遍对于安乐哲、浦安迪、陈荣捷、理雅各和庞德的译本评分较高。读者评论是研究读者行为的一个可能途径。普通读者的评论主要聚焦于以下三个方面:

第一,对译本的翻译质量十分重视。对待有着明确西方中心立场的早期传教士和汉学家的译本,读者在肯定其学术价值及翻译贡献的同时也指出其译本“充满基督教义色彩,不能够准确地传达中国传统哲学观念”。而对于忠实表达原作内涵的译本,无论是中外译者、读者均给予较大肯定。第二,关注副文本的详实程度。由于《中庸》较为艰深晦涩的形而上论述,缺乏中国哲学背景和生活经验的读者难以把握其内涵,注释、导读及前言后记的重要性不言而喻。第三,对于出版社提出了一定的要求。其中一个较为突出的方面是威妥玛标音法的使用。批评意见中,读者认为阅读难度较大,与当今中国通行的拼音有很大差别,读者必须自己专门学习该种过时的标音法才能保证阅读的顺利进行,出版社应将其改为拼音或者用拼音加以注释;除此之外,书籍装帧的质量、行间距等也在微观层面对于读者的阅读体验有重要影响。

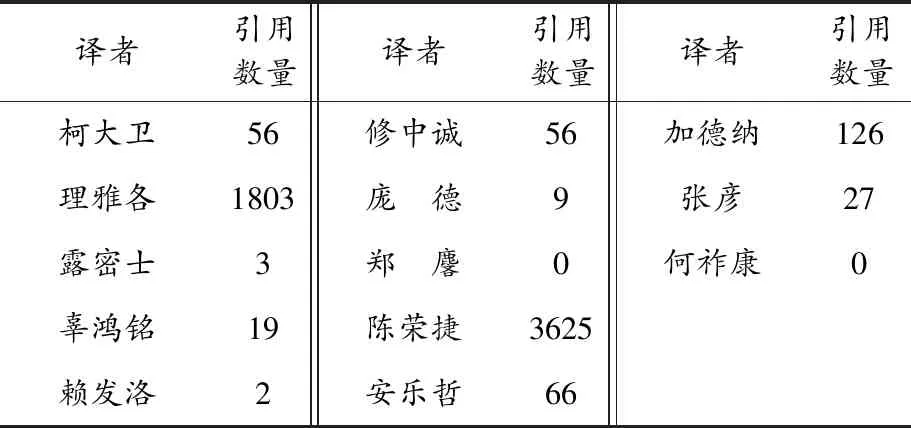

学术读者群体的专业化程度较强,可进一步细分为专门从事汉学研究的学者、大学及科研院所在读学生以及从事典籍翻译的海外译者等类型。学术读者群体的数量相对较少,但其评论具有专业化、客观化的特征,能够对于译本翻译的得与失给出学术化的见解。学术引用是学术界对某个领域重视程度的量化指标,通过Google Scholar检索后进行引用量的统计,结果见表3,多数研究聚焦于陈荣捷、理雅各、加德纳及安乐哲等译本。结合发现在JSTOR和EBSCO数据库共检索到相关文献14篇,集中在理雅各(1篇)、陈荣捷(10篇)和庞德(3篇)三位译者上。

表3 《中庸》英译本谷歌学术引用(节选)

理雅各译本的学术水准为学界所认可,学界对其书目编排结构、注释内涵意蕴以及译作传达的文化内涵进行了极为详细的评论,认为其译作可以称得上是经典之作。莱斯利博士高度肯定了陈荣捷译本,认为其译本“保持了一贯的高水准”,而其译本最大的不足之处在于“引用不够全面具体,凡有所引未能做到必有所注”[11]。艾恩、弗莱德等学者则指出陈荣捷译本“揭示了西方汉学研究的巨大鸿沟,引发了学术界的思考”[12-13]。庞德的译本学术界争议较大,理查德指出其译本的翻译方式“不能完全被接受”[14],而贝尔则给出了不同意见,他提出“庞德诗意的语言是他风格的体现,对于语言的驾驭已经到达一个全新高度”[15]。总体而言,专门对译本展开评论的学者数量较少,从已检索到的文献可以发现,学术化读者群体较为在意译本的翻译策略、内涵传递的准确度以及译本学术价值等方面。受众层面的噪音主要表现在信息接收后的理解性错误。在读者对于《中庸》译本的接收过程中,如果在理解的过程中产生了曲解,噪音因此产生,读者在自身噪音的影响下不能准确地还原原作内涵,从而使最终的传播效果大打折扣。

五、《中庸》传播效果分析

译本最终的译介效果受多方面影响。就主体和译者层面而言,《中庸》的译者兼具“发起人”与“把关者”双重角色,主体、译者要素相重合,时代背景影响着译者的翻译目的和翻译策略;就客体角度而言,客体表现为译者中心下的源语讯息及译语讯息的组合体,译者对于翻译模式的选择对译本的翻译质量及传播效果有直接影响;从传播媒介来看,《中庸》在美国以外的英语国家传播程度不够,与现代多模态化的宣传推广方式结合不够;从受众角度考察,普通读者对《中庸》译本的翻译质量、副文本详实度及出版社较为关注,专家读者则更为关注译作中哲学内涵的传递。在译本翻译与传播的过程中,噪音对传播效果有所影响,不同时期的表现形式有所不同,在主体层面表现为识别错误及选择错误;在媒介层面表现为信息传播错误及信息畸变损耗两个方面;而在最终的受众层面表现为信息接收后的理解性错误。

六、结语

文化作为一种社会意识形态,可以有效地促进沟通交流、化解矛盾冲突、防范潜在风险,中国对外文化传播对于国家形象的海外建构具有十分重要的意义。本文从主体、客体、媒介、受众及效果五个层面探究了翻译过程中各个层面下的译介影响因素。研究发现,新时代的译者应尽可能地熟悉原作,立足于文化自主的基本立场,以传播文化为翻译目的,结合已有译本的评分和评论选择合适的翻译方法和翻译模式。译后尝试采用多模态化的宣传方法,注重美国以外英语国家的传播,选择权威的出版机构,避免二次转译,多举措并行,为读者准确还原原作内涵提供保证,从而实现译本译介效果最大化。