装配式混凝土建筑高质量发展路径的思考及探索

李胜强,于志伟,李亚东,杨 博,郭红燕

(1、广东石油化工学院建筑工程学院 广东 茂名 525000;2、广州大学土木工程学院 广州 510006)

1 装配式混凝土建筑的应用现状及存在问题

1.1 应用现状

⑴结构体系应用现状。常见做法:柱预制件为实心混凝土构件,柱内钢筋用暗埋套筒注浆连接;梁预制件为实心预制叠合梁,与柱预制件在楼层位置连接;墙为实心预制墙或双皮空心墙,水平方向在角部连接,竖向用暗埋套筒注浆连接。

⑵非结构构件应用现状。常见做法:分割围护墙采用ALC 墙板、楼板采用叠合楼板,其他使用较多的预制构件还有预制楼梯、预制整体飘窗、集成厨房及集成卫浴等。

1.2 存在问题

1.2.1 结构构件预制件连接复杂,建造成本偏高[1]

柱、墙等预制件的连接不管是竖向的暗埋套筒注浆连接,还是水平向的角部使用连接插筋连接,施工工序均较为复杂;而且由于工序复杂及需要较多的连接件(如套筒或连接插筋等),导致建造成本偏高。

1.2.2 非结构构件预制件安装工序复杂、构件耗能高[2]

叠合楼板钢筋安装及混凝土浇筑现场工作量仍然较大,工序较多;预制整体飘窗与结构主体间的连接较为复杂;ALC 墙板为水泥制品,而水泥为高耗能高碳排放材料。

2 对装配式混凝土建筑高质量发展路径的思考

针对目前装配式混凝土建筑存在的问题,众多学者进行了大量的研究[3-4],研发的结构体系及构造做法多种多样。然而,装配式混凝土建筑要做到高质量发展,则其发展路径应符合时代要求,理论探索及应用研究的宏观方向应得到正确把握。

2.1 装配式混凝土建筑高质量发展路径应契合智能建造的总体发展方向

我国“十四五”规划强调要“加快数字发展,建设数字中国”,建筑行业要实现高质量发展,就要跟上时代变化,加快提升智能建造水平[5]。《广东省住房和城乡建设厅等部门关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的实施意见》中明确指出要“智能建造与建筑工业化协同发展”,要发展数字设计、推广智能生产、推行智慧绿色施工等[6]。因此,推行装配式建筑必须契合智能建造的总体发展方向[7-8]。

以研发装配式混凝土结构体系为例,相对于已有体系,研发前首先应回答以下问题:

⑴新体系是否可以提高标准化及信息化水平,是否与工业化生产要求相适应?

⑵新体系的部品部件生产是否可以实现数字化赋能,提高自动化生产水平?

⑶新体系是否可以与智能装备相配套,实现智慧绿色施工?

⑷新体系的全过程管理是否可以实现信息化或智能化,满足用户高质量管理的需求?

以上问题至少部分得到肯定回答,宏观技术路线才符合智能制造的技术特征。

2.2 装配式混凝土建筑高质量发展路径应符合“双碳”目标的要求

2021 年10 月,《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》发布,对碳达峰、碳中和进行了系统谋划、总体部署。

建筑行业是耗能大户,每年碳排放量惊人[9-10]。从降低碳排放的角度思考装配式混凝土建筑高质量发展路径[11],可以考虑从降低高碳材料使用量、研发新型低碳材料、建造零碳建筑等3个方面实施。

⑴降低高碳材料使用量。钢材、水泥及玻璃等材料均为高碳排放材料[12],且基于性价比等各种原因,这些材料短期内难以被替代。因此,建筑要节能降碳,应对建筑整体及构件的设计进行优化及创新,设法降低高碳材料的使用量。

⑵研发新型低碳材料。研发低碳建筑材料替代高碳建筑材料是装配式混凝土建筑高质量发展的必然路径。特别是墙体材料,研发低碳材料有很大的提升空间。目前大量使用的ALC 墙板,以水泥、石灰等高碳材料为主原料,生产过程需要高压蒸汽养护。可见,ALC 墙板整体上碳排放较高,需要对其开展降碳研究,或者研发新型低碳的墙体材料替代。

⑶建造零碳建筑。零碳建筑是针对建筑物运行和使用阶段而言的,其理念适用于所有建筑。

对于装配式混凝土建筑而言,可以思考如何将可再生能源的相关设备与装配式构件同时设计、同时制造、同时施工。如,装配式混凝土建筑的屋面,可以考虑将屋面板预制件与太阳能设备相结合,利用太阳能设备作为屋面隔热层的组成部分等;又如,建筑的围护构件可以考虑与太阳能设备或储能单元相结合,或将遮阳构件与太阳能设备相结合等。

2.3 装配式混凝土建筑高质量发展路径应满足人民美好生活的需要

装配式混凝土建筑相对于现浇建筑,施工速度快、部品部件质量好,但目前存在结构整体抗震性能有所降低、拼接缝存在渗漏隐患、装配式构件标准化影响建筑多样性等缺点。发展装配式混凝土建筑,不仅要满足人民美好生活对建筑质量及性能的需要,而且还应在建筑质量、安全、舒适、耐久及美观、多样性等指标上有所提升,才能真正做到高质量发展。

3 研究与探索

基于以上思路,针对装配式混凝土结构体系进行了研究探索,提出了一种新型的装配式混凝土结构体系[13],以下简述其做法及设计思路。

3.1 构件设计及设计思路

3.1.1 构件设计

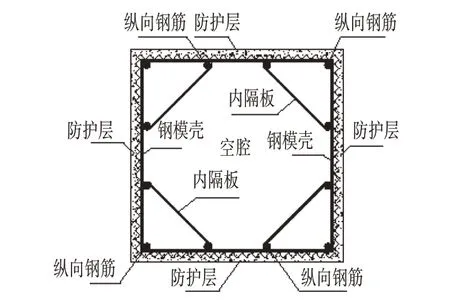

柱构件采用“钢模壳钢筋混凝土柱”,其预制件采用“钢模壳空腔柱”(见图1)。“钢模壳空腔柱”包括钢模壳、纵向钢筋、内隔板、两端端板及防护层等,内部为空腔,并预留洞口与梁预制件连接。预制时内隔板与钢模壳焊接,纵向钢筋位于内隔板与钢模壳交接处或角部,纵向钢筋塞焊于两端端板[13]。

图1 钢模壳空腔柱Fig.1 Steel Shell Cavity Column

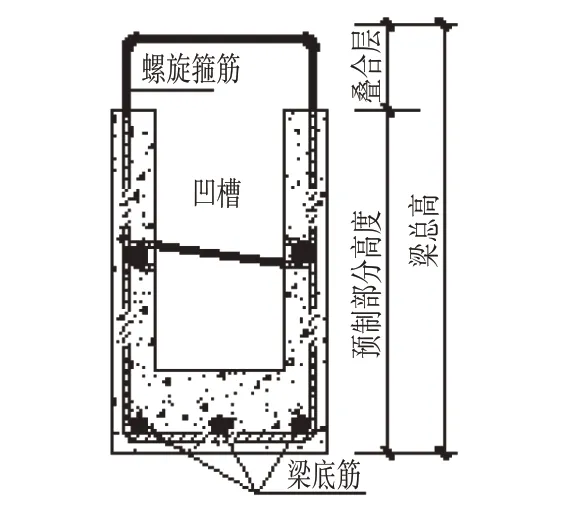

梁构件采用“螺旋箍筋叠合梁”,其预制件采用“螺旋箍筋凹槽梁”(见图2)。“螺旋箍筋凹槽梁”混凝土部分预制时预留凹槽及叠合层,钢筋部分除梁上部钢筋外预制时全部完成[13]。

图2 螺旋箍筋凹槽梁Fig.2 Spiral Stirrup Groove Beam

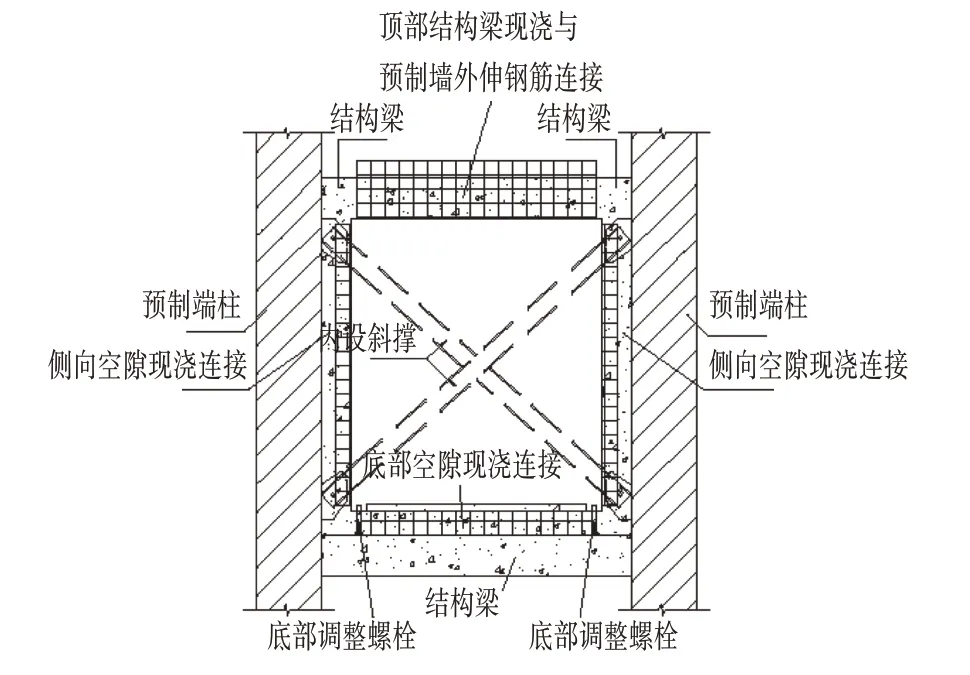

墙构件采用“预制端柱+内设预制墙”组合式剪力墙(见图3)。预制端柱及内设预制墙分别预制,装配就位后在连接间隙处现场浇筑混凝土连接形成剪力墙。其中,内设预制墙考虑设置暗埋支撑,装配时支撑与预制端柱连接。

图3 “预制端柱+内设预制墙”组合式剪力墙Fig.3 “Precast End Column + Built-in Precast Wall”Combined Shear Wall

3.1.2 构件设计思路

构件设计时统筹考虑构件预制及现场装配阶段的需要,按“智能建造、节能减碳、提升质量”的总体思路进行。

⑴按预制件自动化生产的需要设计。柱、梁、墙构件设计时,考虑预制件自动化生产的需要。

柱预制件生产的主要工序为钢模壳加工成型、内隔板与钢模壳焊接、保护层形成等。其中,钢板弯折成型的自动化生产工艺已较为成熟;内隔板与钢模壳的焊接由于是平放状态的线性焊接,可以采用自动化焊接技术实现;保护层可在槽式模具内直接浇筑形成,如图4所示。

图4 柱预制件保护层生产Fig.4 Production of Protective Layer of Column Prefabricated Parts

梁预制件生产的主要工序为梁钢筋笼成型、混凝土浇筑及凹槽形成等,自动化生产的主要难点在于梁钢筋笼的生产。采用螺旋箍筋代替目前的分离式箍筋,就是考虑生产时用箍筋缠绕梁纵向钢筋的工艺方便实现自动化。

预制墙为平板式构件,其生产的工序较为简单,自动化生产主要难点在于墙钢筋网的形成。由于存在斜撑,因此墙配筋可以考虑减少,或用成品钢丝网替代;内设斜撑按人工安装考虑,工作量不大。

⑵按减少高碳材料消耗量及兼顾节能设计。柱构件采用薄钢板作为模壳,替代箍筋的同时还起模板作用;内隔板与钢模壳拉结对混凝土形成约束;保留纵向钢筋不仅方便柱构件相互间连接,而且“薄模壳+纵向钢筋”的组合相对于“无纵向钢筋的较厚方钢管”用钢更为节省。这种做法,柱构件受力时,钢材性能得到充分发挥,受约束的混凝土强度得到提高,因此钢材及混凝土材料用量最为节省。

梁构件留设凹槽,不仅可以减轻预制件的重量,增加后浇混凝土的叠合面面积,而且可以在跨中受拉区的凹槽处预填筑轻质低碳材料或留设孔洞,以减轻重量及节省混凝土用量。

墙构件采用组合式剪力墙,由于设置了暗埋支撑,因此降低了对墙体抗剪性能的要求。这种做法可以减少墙体钢筋用量,暗埋支撑可结合减震技术,提高墙构件抗震性能。

构件设计兼顾节能要求。柱构件保护层及预制墙均可根据保温隔热的需要选用如泡沫混凝土等材料,有利于建筑节能减碳。

⑶按装配整体式设计,确保结构安全、舒适及耐久性,减少渗漏隐患。预制件设计时,预留空腔、凹槽、叠合层、连接间隙等。预制件装配完成后再浇筑混凝土将结构预制件连接为整体。这种做法可有效保证结构体系满足抗震性能要求,确保结构安全;可减少构件间拼接缝,减少渗漏隐患,提高结构体系耐久性。

⑷考虑建筑多样化的要求,保持建筑多姿多彩。构件按照“构件标准化、组合多样化”的思路设计[14]。“构件标准化”是将同类构件尽量归并,以提高构件的标准化水平。柱构件及墙构件按照受力参数进行归并,在同一受力参数范围的构件,其截面尺寸、材料选型等归并为有限的几种类型。构件所处位置即使不同,只要受力参数范围相同,就按同一种构件生产及应用[14]。

“组合多样化”是在构件标准化的同时,考虑构件间的多样化组合。建筑美观及多样化的要求主要涉及外墙构件,因此对于剪力墙或围护墙构件,考虑将其拆分为“基层+保温层”及“装饰层”两种单元,两种构件单元分别标准化后进行工业化生产,且两种构件单元之间的组合也考虑工业化生产要求。

3.2 构件连接设计及设计思路

3.2.1 构件间连接设计

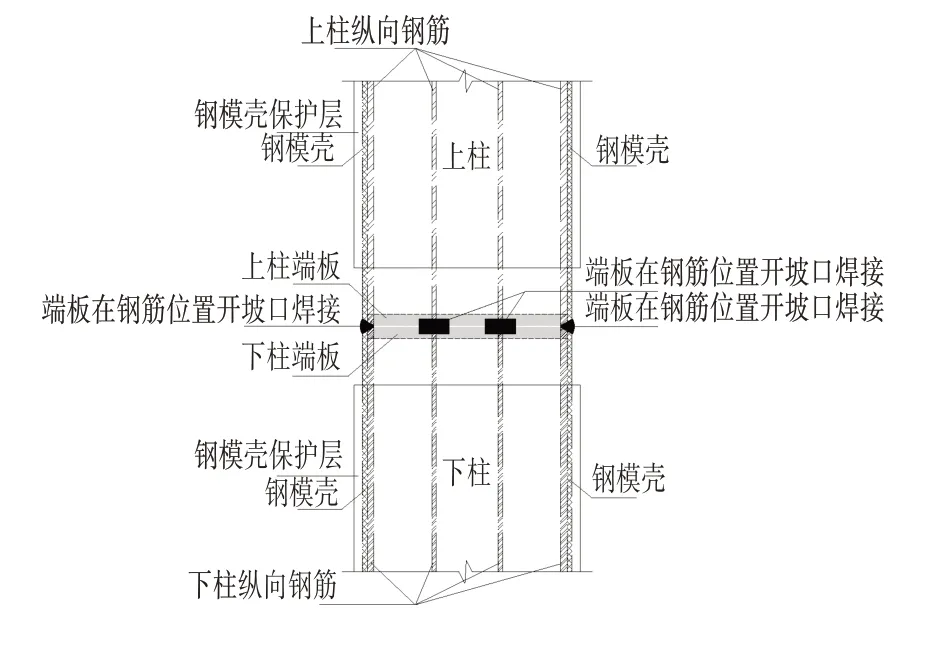

柱构件的连接采用“柱纵向钢筋与端板塞焊、上下柱连接时再端板焊接”的方式[13],如图5所示。

图5 柱预制件间连接Fig.5 Connection between Column Prefabricated Parts

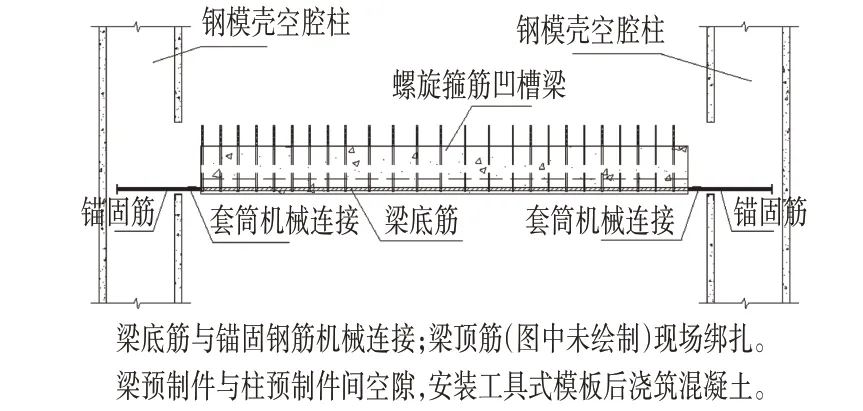

梁柱节点装配时,梁预制件的梁底钢筋与伸入柱预制件空腔内的锚固钢筋机械连接,梁上部钢筋在现场绑扎直接伸入柱空腔。装配完成后,在柱空腔及梁凹槽以及叠合层处浇筑混凝土,从而完成连接[13],如图6所示。

图6 梁柱节点连接Fig.6 Beam Column Joint Connection

墙构件与其他构件间连接方法为内设预制墙暗埋支撑与预制端柱连接、构件外伸钢筋相互间搭接,然后在连接间隙浇筑混凝土,从而完成连接。

3.2.2 构件连接设计思路

结构构件的连接发生在现场装配阶段,按“尽可能自动化装配、快速装配、提高装配质量”的思路设计。

⑴柱预制件的连接可使用自动化装备。柱预制件的连接位置设置在楼层层中附近(如楼面上1.0~1.2 m 处)且焊接处预制时预先开好坡口。这种做法有2个方面的优势:①层中附近弯矩较小,可降低连接要求,节省成本;②方便现场使用焊接机器人自动化焊接。

⑵墙预制件及梁预制件的连接使用高效工具式器具[15]。梁柱节点连接处及墙预制件与其他构件连接处的间隙,模板安装可使用工具式模板快速实现,不需模板支撑,施工方便高效。

⑶构件连接施工方便,质量可靠。无论是柱预制件间的焊接连接,还是梁预制件梁底钢筋的机械连接及梁上部钢筋的现场绑扎连接,以及墙预制件支撑与预制端柱之间的连接,均为明连接,施工工艺较为成熟,施工及检测方便,因此质量可靠。

4 结语

装配式混凝土建筑在理论探索及应用研究时,需首先思考其高质量发展路径,正确把握其宏观研发方向。具体而言,装配式混凝土建筑发展路径及宏观研发方向需契合智能建造发展方向、符合“双碳”目标要求、满足人民美好生活的需要,才能真正做到高质量发展。

所研发的新型装配式混凝土结构体系及设计思路,供业界进一步研究探讨。