笔墨丹青尽抒怀

——都江堰市博物馆馆藏董寿平绘画作品赏析

朱艳杰(都江堰市文物保护和历史文化研究中心,四川 成都 610000)

都江堰市博物馆字画藏品数量众多、品类丰富,其中董寿平的绘画作品文化价值较高,是馆藏精品文物的重要组成部分。本文拟梳理董寿平在四川的生活以及这段经历对其艺术风格的影响,并对馆藏董寿平绘画作品进行艺术鉴赏,希望能为中国现当代绘画艺术研究提供新的材料。

一、董寿平的艺术人生

董寿平(1904-1997年),原名揆,字谐伯,因仰慕清代恽寿平品格改名寿平,是现代著名的写意画家、书法家、美术理论家、鉴赏家。曾任山西省政协常委、全国政协书画室主任、北京中国画研究会名誉会长、中国人民对外友好协会理事、北京荣宝斋顾问。

恽寿平(1633-1690年),初名格,字寿平,后以字行,改字正叔,号南田,别号白云外史、瓯香散人等,江苏武进人。他一生坎坷,饱经困苦,为人却狷介不阿,品行高洁。他继承和发展了徐崇嗣的没骨法,花鸟画成就突出,创造出形神兼备、清新淡雅、色彩明媚、笔调简洁的新画风,受时人推崇,形成“常州派”。

董寿平善画松、竹、梅、兰。其画朱砂红梅堪称绝技,画竹笔墨简练、构图空灵,常辅以书法技法。董寿平的书法浑厚古朴,所写墨松富有生活气息,笔墨苍劲,繁简相宜,山水画卷则多以黄山奇峰和老松为题材,不拘峰石之形似,而求整幅气韵的统一,在画界享有“董梅”“寿平竹”“黄山巨擘”的雅誉。董寿平书画成果丰硕,代表作有《云海》《苍松图》《大渡河》《雨后黄山》《黄山风雨》《二郎山之晨》《娄山关》《墨竹》《墨梅》《风竹》《劲节迎风》等,出版相关书籍有《董寿平谈艺录》《董寿平书画集》《董寿平画谱》《荣宝斋画谱·董寿平画集》《书画大师董寿平》等。董寿平亦善书法,他的书法苍劲古朴、神形兼备。启功先生称他的书法“笔笔都有其出处”。董寿平在批评写字乱时也说“行书和草书不能乱写,每一笔都要有根据”。他认为 “字者,心画也”,书法写作不仅要依靠笔墨章法,更重要的是字外功夫。因此,他推崇苏东坡所说的“退笔如山未足惜,读书万卷始通神”。他的书画作品多次在国内外展览,并被国内外美术馆、博物馆收藏。

董寿平一生淡泊名利,参加过各种义务展览和慈善赈灾活动,捐赠的字画数不胜数,充分体现了他的爱国赤子心。1941年,他将在四川画展所得全部捐献,用以支援抗战。1994年,华南发生百年不遇的水灾,香港《大公报》等六个单位发起名家书画赈灾义卖会,董寿平闻悉后,画了一幅四尺墨竹《风雨劲竹》用于义卖。他一直关心和支持家乡文化事业的发展,早在二十世纪五六十年代,他就先后两次向家乡捐赠了祖传字画数十件。1983年,他再一次向家乡捐献自己创作的精品书画200幅。为纪念董寿平的成就,山西省太原市有关部门在与日本友人的合作下,在太原市郊建成一座长期收藏和展览董寿平作品的美术馆。董寿平在《捐赠书》上写道:“我的子孙及亲属均不得以任何借口索取、借用和借看;我的子孙和亲属均不得参与‘董寿平美术馆’管理工作。”这充分体现了董寿平的高风亮节,他是中国现代当之无愧的书画大师,即使在市场经济大潮的冲击下,仍洁身自处,德艺双馨地度过了自己的一生。

二、董寿平与四川

董寿平生于山西省洪洞县杜戌村的一个书香世家,青年时他曾主攻经济学,在京、津多所高校深造。董寿平毕业后因仰慕明末清初画家恽寿平的人品修养,于1928年改名为寿平。“七七事变”前后,董寿平为了生计和安全,从山西运城经西安到达成都。1939年3月,日军开始对成都、重庆等地连续进行轰炸,董寿平又举家迁到灌县玉垒山麓,赁宅闾家院内(现都江堰西街50号),院后为灌县(今都江堰市)西城门城墙,墙下为都江堰宝瓶口,对岸为离堆公园和伏龙观。1949年,董寿平从灌县移居成都,1950年4月,又从成都移居西安。玉垒关是董寿平与大自然相伴最久的地方,以至他晚年在北京生活时仍把他的画室命名为“玉垒草堂”。

除了接近自然、勤奋作画外,他还广交书画名家、文哲鸿儒,与罗伯济、陈梦龙、吴六庄、余定夫、叶惠三、林山腴、向先桥、徐悲鸿、张大千、于右任、张道藩、罗文谟、赵少昂、沈尹墨、黎雄才、关山月、马一浮等交往甚密,并在各位好友的支持下,先后在成都、重庆、广汉、绵阳、自贡、内江、新都、万县、江油、涪陵、崇庆、阆中等地举办了近二十场画展。在都江堰生活的这十二年对董寿平来说,不仅是一段艰苦励志的岁月,更是塑造其艺术风格的重要时期。董寿平认为:“自己读书的时间多,是在四川;知识积累的多,也是在四川;画画长进大,也是在四川。”

董寿平因仰慕恽寿平的人品修养而改名,并将恽寿平的画作为启蒙。早期他常常下功夫研究恽寿平花鸟画的下笔、着色、点叶,仔细研究其没骨和双勾画法。通过与巴蜀书画名家的交流和在巴山蜀水数十年的生活,他逐渐懂得触类旁通、画外学画,学画结合、书画结合、心手合一。他把握了“外师造化、中得心源”的中国画精髓,创作出大量的山水、花卉作品。此外,董寿平还教授杨泽宣、吴文远、雷启厚、陈道兴、罗新丰等人画法,循循善诱、耐心指点。这些人后来都成为远近闻名的画家。董寿平对都江堰充满感情,后定居北京近50年,还时常以书信询及门人故旧。1981年,他赠四尺整纸《墨竹》以庆祝都江画院成立,还为《青城山志》《青城山宫观楹联选注》和《青城山叟诗文存》题写书名,对都江堰书画界发展影响至深。

三、馆藏董寿平作品赏析

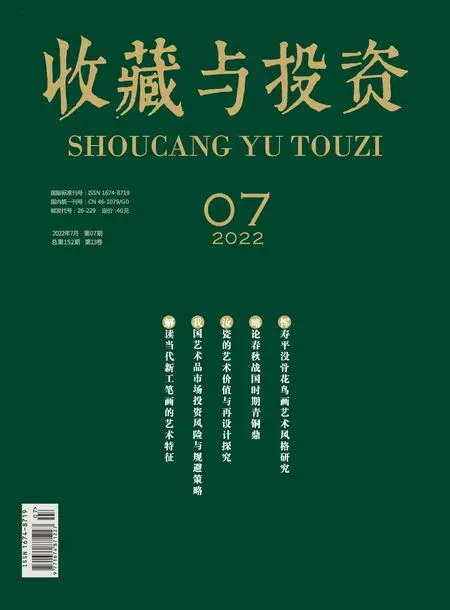

《山水图轴》作于1945年年底。传统文人画中,山峦瀑布、奇松云雾是常见题材,但在董寿平笔下,普通的题材也被描绘得灵动有趣。画中山峦奇峰突兀,以墨色的枯湿浓淡变化表现了山峰层峦叠嶂的奇幻;生长在山上的松干、松针都充满刚性,墨线曲曲折折、粗细悬殊,墨点大小、疏密不一,富有层次。整个画面意境空灵、笔墨强劲、繁简相宜。

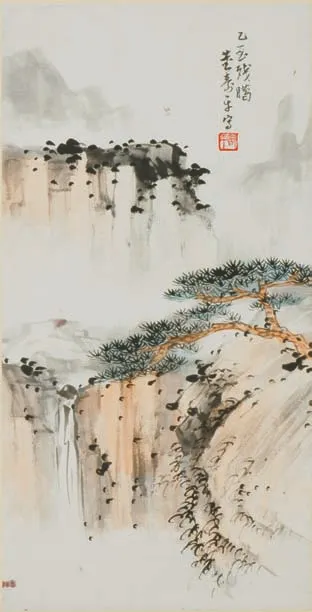

《垂柳图轴》作于1945年春,董寿平特为一心求画的好友济华作此画以表歉意。画中水边的柳树树干苍劲有力,斜枝向上。树叶浓淡相映,好似刚经受过雨水的洗礼,枝叶下垂,树干与枝条线条流畅、意态从容,画面清爽雅致。

图一 董寿平绘山水图轴 纸本设色 纵66 cm 横 31 cm

图二 董寿平绘垂柳图轴 纸本设色 纵112 cm 横42.2 cm

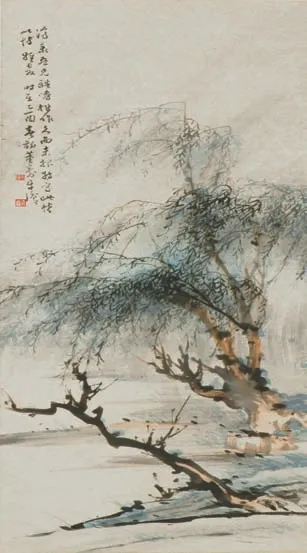

1.图三 董寿平绘《墨兰图轴》 纸本水墨 纵113 cm 横43.7 cm

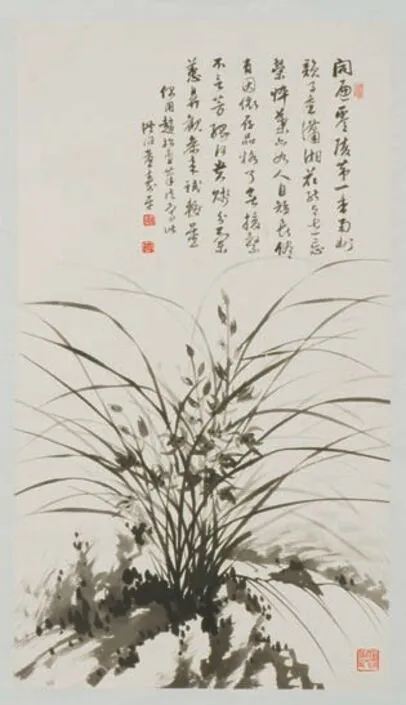

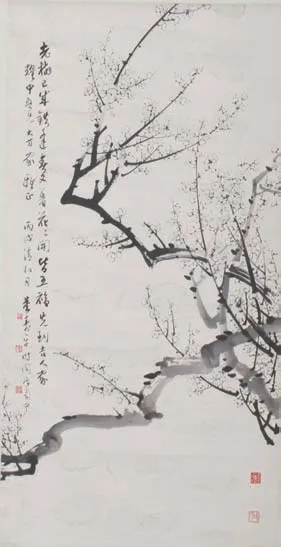

2.图四 董寿平绘《墨梅图轴》 纸本水墨 纵115 cm 横65 cm

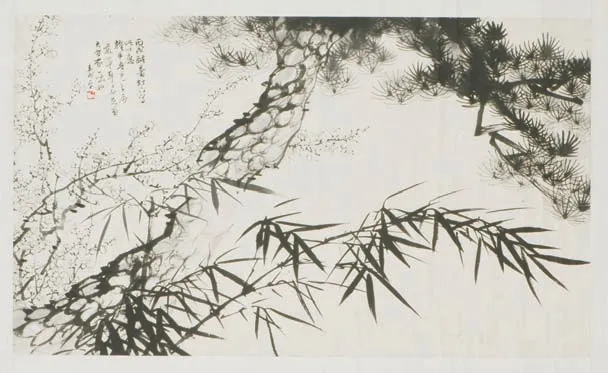

3.图五 董寿平绘《松竹梅》横披 纸本水墨 纵63 cm 横107 cm

《墨兰图轴》此画为水墨写意,方形构图,所画兰花品种为叶片较长、一茎数花的蕙兰。生长在石头上的蕙兰,成丛多叶,姿态俯仰生动、交加而不重叠。兰叶每一笔都有轻重缓急、起伏转折、浓淡虚实。叶子与花的穿插布局合理,整体意境清新、风格雅逸。董寿平在绘画中十分注意叶子与花之间的争让关系,在统一中求变化、在变化中求统一。由此可以看出董寿平深厚的运笔功力和娴熟的用墨技法。款识题诗,表达了他对兰花高尚、典雅品格的赞许。

《松竹梅》横披作于1946年夏,为水墨写意。梅花或浓或淡、气韵生动,墨竹秀逸清峻,用浓淡笔墨勾叶,交叠穿插,虚实相生,所写墨松笔墨苍劲,笔法勾染结合、繁简相宜,整幅画意境清新、风格雅逸,富有生活气息。

《墨梅图轴》作于1946年4月,为水墨写意。所画梅花线条或枯或润、或浓或淡、或曲或直、或粗或细,充满劲健之势。笔墨一气呵成,因而枝干间有许多飞白。这幅图构图简约,笔法单纯,疏影横斜、精神满溢,虚实结合、暗香浮动。

四、结语

在董寿平的艺术生涯中,前期他主要师从恽寿平,专研花鸟的没骨画法。在四川生活的十几年,对他的艺术风格影响较大。他不再拘泥于花鸟画,山水画和书法技艺也日臻成熟,基本形成了其独特的艺术风格。他的画坚守传统但不守旧,“外师造化、中得心源”,既把握传统文化清逸、高雅气息,又加强“文、思、品、学”等内在修养,题款、用印以补充虚实、平衡画面、增强内涵,题诗多励志寄情、深化意境,逐渐以“董梅”“寿平竹”“黄山巨擘”享誉画坛。