丹青不渝

——三门峡庙底沟博物馆里的彩陶

张翼

(三门峡庙底沟博物馆,河南 三门峡 472000)

0 引言

中国的彩陶出现于新石器时代早期。继长江下游地区的浙江浦江上山文化的先民在陶器上涂彩的意识之后,在黄河中游地区的老官台文化最早出现了真正的彩陶艺术,发展到仰韶文化中期的庙底沟文化阶段,是中国史前彩陶艺术发展的高峰,其传播地域广阔,影响非常深远,形成“中国史前时期的一次最大的艺术浪潮”。

庙底沟时期的彩陶数量众多,色彩艳丽,图案繁缛,技术高超,纯手工绘制,每一件都是独一无二的。其强调颜色和纹饰的对比,采用二方连续形式构图,注重图案的对称和均衡,具有敏锐的审美感觉和很强的装饰性,最具特点的是花瓣纹和旋纹,对周围文化产生了显著的影响。同时,彩陶所带来的艺术思维与实践的趋同,也标志着华夏主体族群的确立,对早期中国文化共同体的形成有着深远的影响。

三门峡庙底沟博物馆的基本陈列“花开中国——庙底沟与中华早期文明的发生历程”是站在历史发展的角度,讲述了庙底沟文化从哪里来、到哪里去的发展历程、文化面貌及其重要影响,从而揭示庙底沟在中华文明发展中的主根脉地位,构建文化意义上“早期中国”。

该展览最核心部分展示的是庙底沟遗址出土的彩陶,有热情奔放的花瓣纹,有神秘繁复的旋纹,有灵动形象的动物纹,有简洁明快的几何纹等。庙底沟先民多用饱满圆滑的曲线,其线条柔和均匀、流畅华美。彩陶图案以点、线、面为基本元素,用圆点、勾叶、弧三角、直线、曲线等数种纹饰,通过连续、反复、对称、共用等构图方式,组合成多样的母题纹样,幻化出千姿百态的美。有时还会通过彩绘之间的留白来表现,称为“阴纹”或“地纹”。写实或抽象的意向表达,阴纹与阳纹的相互衬托,平视与俯瞰的视觉效果,充分体现了先民成熟的绘画技艺和非凡的审美情趣。

1 华夏之花——花瓣纹

在庙底沟文化彩陶纹样中,最突出的是花瓣纹,其影响范围遍及大半个中国,可能与“华夏族”的得名有关,在史前文化中是独一无二的。热情奔放的“华夏之花”,像冉冉升起的朝阳一般,照亮中国文明的诞生之路。

花瓣纹是庙底沟文化最具有标识性的纹饰,是庙底沟人共同的审美倾向。根据彩陶上花瓣纹的样子,将花瓣纹分为单瓣式、双瓣式、四瓣式和多瓣式。

1.1 单瓣式花瓣纹

单瓣式花瓣纹也叫叶片纹。大多数叶片纹的布列方式是取右上倾斜,叶片之间一般有不同的隔断表示图案的个体性,又在二方连续这种排列方式上呈现出动态的美感。作为庙底沟文化最常见的纹饰,叶片纹来源于仰韶文化史家类型,在史家类型的彩陶中,已经见到短小的叶片纹。到庙底沟文化时期,叶片纹往往发展成叶片中间有两条或三条斜线,斜线中央饰一圆点,整个叶片纹篇幅更大了。

叶片纹彩陶钵(图1),口径25.8厘米、底径11厘米、高9.2厘米。泥质黄陶,尖圆唇,小平底。唇部及腹部各饰一周黑色窄带纹,将其一周等分为四个部分,每个部分分割出一方一长的形状,在长方形部分用弧线三角、圆点、线纹等绘制出叶片纹样。叶片整体形态饱满灵动,叶柄由两条线纹构成,或许古人观察到叶柄是输送养分的通道而绘制,而圆点纹象征着养分,反映出原始先民丰富的想象力和高超的艺术表现力。

图1 叶片纹彩陶钵

1.2 双瓣式花瓣纹

庙底沟遗址出土的彩陶上,双瓣式花瓣纹多与旋纹组合在一起,花瓣纹一般在上面,下面常常是一个单旋纹,花瓣只有一对,一大一小,斜向排列。

花瓣纹彩陶器盖(图2),口径25.7厘米、高8厘米。在庙底沟遗址出土的彩陶中,器盖上绘制纹饰比较少见,而这件器盖上的纹饰还比较精美复杂,则更为珍贵。纹饰由双瓣式花瓣纹与旋纹组合而成,外沿处是一组连续的双瓣式花瓣,上部则是由弧线三角、圆点、线纹等元素构成的单旋纹。双瓣花犹如绽放的花朵向上托起,与神秘的旋纹构成富有韵律的图案。

图2 花瓣纹彩陶器盖

1.3 四瓣式花瓣纹

目前所发现的庙底沟彩陶上的大多数四瓣式花瓣纹纹样,从地纹的角度来看,是二方连续式结构,构图左右对称,可以看作是四个叶片的向心组合形式。

花瓣纹彩陶钵(图3),唇部及腹部一周窄带纹饰,上下对称绘制两个弧线三角纹,左右分别用弧线三角纹的变形体封闭空间,构图上下左右对称,地纹形成四个向心式组合的叶片。这种反用色彩、间接表现主题的构图方式,与中国传统绘画“计白当黑”的理念一脉相承,体现出一种更为复杂的思维模式。

图3 花瓣纹彩陶钵

1.4 多瓣式花瓣纹

多瓣式花瓣纹是指四瓣以上的花瓣纹。这种纹饰在庙底沟遗址发现之前很少有人注意到。多瓣式花瓣纹与四瓣式花瓣纹在构图方法上略微相似,有学者认为这其实是四瓣式花瓣纹重叠架构起来的,也有学者认为多瓣式是四瓣式的扩展形式。

花瓣纹彩陶盆(图4),口径31.9厘米、底径13.2厘米、高20.3厘米。泥质黄陶。敛口,尖圆唇,上腹圆隆,下腹内曲,小平底。上腹以黑彩绘出多组交错的弧线三角、圆点、线纹等,组成一周连续的花瓣纹。纹理优美,线条流畅。花瓣纹是庙底沟文化彩陶上的主要装饰题材,在豫西、晋南地区发现的多瓣式花瓣纹非常丰富,以植物花卉作为彩陶纹样应该是农业文明发达的体现。

图4 花瓣纹彩陶盆

著名的考古学专家苏秉琦先生认为,古代的字义“华”字就是花朵的意思,因此,以“华”为族名,“华夏”与“中华”名称里“华”字的源头,从庙底沟便可揭开这一谜底。陕西的华山、华阴县(今华阴市)都与此有关,当时人们认为自己处在大地的中部,就自称“中华”,这就是中华民族的由来。

2 旋之又玄——旋纹

在庙底沟文化的彩陶纹样中,旋纹是最具特点,也是最富魅力的图案之一。它通常绘画于圆形器物的上腹部,由弧边三角、圆点、勾叶组成,以二方连续式图案为主,首尾相连,无始无终,似是表达一种周而复始、循环无限的心灵韵律,体现了古人对宇宙天体和大自然流转运行的初步认识。也有人认为是花卉纹,或鸟纹,或鱼鸟融合纹。

关于这种纹饰,学术界有多种不同的称呼,归纳起来有20多种。主要有“涡纹、圆点纹、三角形纹”“回旋勾连纹”“弧线三角形纹”“勾叶纹”“花卉纹”“旋纹”“变体鱼纹”“变体鸟纹”“鱼鸟合体纹”等,其中影响力最大的是苏秉琦先生的“菊科和蔷薇科花卉纹”说和王仁湘先生的“旋纹”说。

旋纹彩陶盆(图5),口径29.5厘米、底径10.4厘米、高16.8厘米。侈口,窄折沿,曲腹,小平底。口沿外侧及唇部绘一周黑彩窄带纹。上腹饰一周旋纹。这种造型的器物称为“曲腹盆”,是庙底沟文化的代表性陶器。曲腹、小平底的形制构图和纹饰绘制,双手承托下腹时并不会遮挡纹样,说明这类器物在设计时可能已经考虑到了独特的使用功能,很可能不是普通的日用陶器,而是当时祭祀活动中的礼器,在社会生活中发挥着重要的作用。

图5 旋纹彩陶盆

3 源于自然——动物纹

庙底沟文化彩陶的纹饰除了典型的花瓣纹、旋纹外,还有象生类纹饰等。这些彩陶图案生动形象,特点突出,一方面体现庙底沟文化精美绝伦的彩陶艺术,另一方面反映庙底沟先民与自然万物的关系。

庙底沟博物馆里的象生类纹饰有鸟纹、鱼纹、人面纹、火焰纹。

3.1 鸟纹

庙底沟文化彩陶中的动物纹饰首推鸟纹,虽然发现的数量不多,但纹饰图案也经历了早期写实到晚期抽象的演变。彩陶所见鸟纹无论是站立状还是飞翔状,均为头右尾左的侧视样式。

鸟纹彩陶钵(图6)为侧视的简化鸟纹形象。从简化为两条弧线加以圆点表示鸟首,到更为简洁的对顶三角纹,都在凸显鸟纹的形象,说明庙底沟先民对鸟的钟爱。

图6 鸟纹彩陶钵

3.2 鱼纹

鱼纹彩陶是半坡文化的重要标志,庙底沟文化中也发现有鱼纹彩陶,说明鱼纹不是半坡文化的专属。庙底沟文化的鱼纹分为写实鱼纹和简化鱼纹两种,写实鱼纹各地构图并不全同,但多用网格表示鱼鳞;简化鱼纹是一种非常抽象的绘法。

鱼纹彩陶钵(图7),口径22.7厘米、底径8.3厘米、高10.9厘米。以圆点为中心,左边为鱼头,右边为鱼身及尾,身上还能看到鱼鳍。也有学者认为圆点两侧各为两条无头鱼,还有人认为与生殖崇拜有关。

图7 鱼纹彩陶钵

鱼和鸟是仰韶文化彩陶上常见的形象。半坡时期鱼纹盛行,庙底沟时期鸟纹盛行。但鱼鸟共存的图案在两个时期均存在,只是表现形式不同。目前所见到的鱼鸟共存图案有五处:最著名的是河南汝州阎村遗址瓮棺上的“鹳鱼石斧图”,被誉为新石器时代幅面最大和内容最丰富的彩陶画;其他的还有陕西宝鸡北首岭遗址出土细颈瓶上的“水鸟衔鱼图”、陕西武功游凤遗址出土细颈瓶上的“大鱼吞鸟图”以及陕西临潼姜寨二期遗址出土的两件葫芦瓶上的鱼鸟图等。

庙底沟文化彩陶中,除了鸟纹和鱼纹外,还有许多其他动物的纹样,诸如蛙纹、鲵鱼纹、龟纹、鹿纹、蜥蜴纹等。史前先民描绘的动物大多集中在水生动物或两栖类动物,究其原因,可能是人类日常接触比较多的温顺动物,也从侧面反映出了当时良好的生态环境。

3.3 人面纹

人面纹出现最多的时代是仰韶文化半坡时期。在庙底沟文化遗址出土的陶器中,典型的就是非常清楚的人眼图案,有人称之为“眼目纹”,再配合其他线条,共同组成了一张生动的人脸形象。

这件人面纹彩陶钵(图8)口径16.6厘米、底径6.9厘米、高8.7厘米。浅黄陶。尖圆唇。通体磨光,唇部及上腹各饰一周黑彩窄带纹,腹部饰五组上下两层凸弧纹构成的图案,下层凸弧纹下饰一圆点。这种纹饰通常被称为“眼目纹”。两组眼目纹组成了一张生动的人面,上面是眉毛、眼睛,中间的窄带是鼻梁,十分形象。

图8 人面纹彩陶钵

3.4 火焰纹

火在新石器时代已经成为人类生产生活中不可或缺的重要物质之一。庙底沟先民将自己所看到的生活中火苗向外发散出光和焰的样子,采用艺术化的手法表现出来,形象地绘制在陶器上。也有人认为火焰纹是鸟纹的变体。

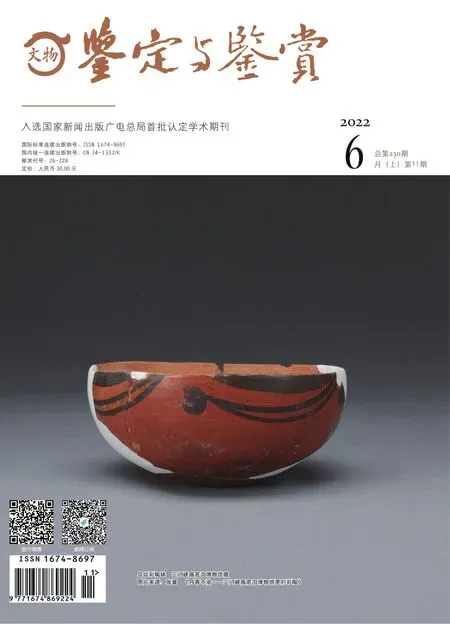

这件火焰纹彩陶钵(图9)口径13.7厘米、底径5.3厘米、高6.5厘米。这件火焰纹红陶钵,黑色花纹,这是十分典型的火焰纹。

图9 火焰纹彩陶钵

4 简化之象——几何纹

庙底沟文化彩陶上的几何形纹饰可分为直线形纹饰和圆弧形纹饰两类。直线形几何纹饰是以直线为主要构图特征,圆弧形几何纹饰以曲线、弧线、弧边、圆形和椭圆形为主要构图特征。几何形纹饰是庙底沟文化彩陶的主流纹饰,有学者认为几何纹是动物纹的简化之象。

4.1 直线形几何纹饰

庙底沟文化彩陶中,直线形几何纹饰不是主流,但也有一定数量。这类纹饰将直线条以不同组合方式结合起来,简单朴素,主要有条带纹、网格纹、三角形纹、菱形纹等。

4.1.1 条带纹

在庙底沟文化彩陶的口沿部位,通常会有一周黑彩条带纹,或宽或窄。这种条带纹在半坡文化彩陶上已十分流行,在庙底沟文化彩陶上同样多见,是一种最简单的彩陶纹饰。

这件条带纹彩陶盆(图10)口径30.5厘米、高14.7厘米。敞口、曲腹下收。口沿装饰有一圈黑色条带纹,在它的上腹部绘制了五个圆点纹。纹饰比较简单,但给人以简洁之美。

图10 条带纹彩陶盆

4.1.2 网格纹

据考古资料,庙底沟文化中网格纹作为单独纹饰的彩陶出土的很少。它通常作为一种纹饰元素与其他纹饰搭配使用,在二方连续图案中充当一个相对独立的单元。不过这种纹样扩散到其他区域后较为流行。

这件网格纹彩陶钵(图11)口径14.3厘米、底径6.2厘米、高8厘米。其上的网格纹,是作为眼目纹之间的间隔出现的。网格纹的形象可能来自先民捕鱼时的渔网。

图11 网格纹彩陶钵

4.2 圆弧形几何纹饰

在庙底沟文化彩陶中,出现最多的纹饰是圆弧形几何纹饰,不仅数量多,而且富有特点。这类纹饰以一种行云流水的方式将曲线、弧线、圆形等构图元素充分结合起来,无论繁简,都能给人以非常流畅的感觉,除了前面所展示的花瓣纹、旋纹外,还有连弧纹、西阴纹。

4.2.1 西阴纹

西阴纹是一种很特别的弯角状纹饰,因最早发现于山西夏县西阴村而得名。通常以黑彩作衬底,空出中间的弯角作主体纹饰,构图均衡简练。在庙底沟时期数量很多,分布范围很广,是庙底沟文化彩陶的代表性纹饰之一。

西阴纹彩陶钵(图12),口径14厘米、底径5.3厘米、高7.1厘米。泥质黄陶。敛口,鼓腹,小平底。腹部饰四组西阴纹。黑彩勾勒弯角的形状,宽端内有一圆点。

图12 西阴纹彩陶钵

也有学者认为这种纹饰是鸟纹的简化变形。关于彩陶的纹饰,学术界见仁见智。

4.2.2 连弧纹

庙底沟文化彩陶中的连弧纹数量很多,变化也很大。有弧线式的连弧纹,也有弧形式的连弧纹;有连续的连弧纹,也有间断的连弧纹。根据构图和排列,可分为垂弧纹、叠弧纹、排弧纹等。它们多装饰在盆的口沿面上,或钵的口沿下,通常和别的纹饰组合使用,有很强的装饰感。

垂弧纹彩陶钵(图13),口径14.5厘米、底径5.2厘米、高7.8厘米。泥质黄陶。口沿下饰两周窄带纹,其下饰垂弧纹,垂弧稍宽,像下垂的帷幔,且在两组垂弧纹之间加一圆点,图案充满了浪漫感。

图13 垂弧纹彩陶钵

5 结语

庙底沟遗址出土的彩陶纹饰均为手工绘制,并且一器一绘,没有两件器物的纹饰是一模一样的。因此,每件彩陶不仅仅是独一无二的“孤品”,更是反映出原始先民在制作彩陶时的虔诚心理,使之成为“有意味的形式”,即具有审美感受的图案。李泽厚先生在探讨“美的历程”时指出:“……在后世看来似乎只是美观、装饰而并无具体含义和内容的抽象几何纹样,其实在当年却是有着非常重要的内容和含义,即具有严重的原始巫术礼仪的图腾含义的。似乎是纯形式的几何纹样,对原始人们的感受却远不只是均衡对称的形式快感,而具有复杂的观念、想象的意义在内……”

庙底沟先民将红彩与黑彩结合,创造了迷人的彩陶艺术。变化多样的图案,纷繁复杂的纹饰,鲜艳明亮的色泽,让庙底沟彩陶充满了动感之美,是旺盛生命力的表达。这些彩陶折射着庙底沟时代的精神,在推进早期中国文明化进程中扮演过重要的角色。