清末民初浅绛彩瓷“爱砚遗风”帽筒赏析

杨炤宏

(山西省考古研究院,山西 太原 030001)

中国陶瓷史源远流长,从陶器诞生、发展到瓷器的出现,再经过历代不断改进创新,瓷器已经完全融入中华民族血脉里,成为中华文化不可分割的一个重要部分。瓷器发展的高峰从宋朝开始,一直持续到清朝康雍乾时期,随后渐渐衰落。清末民初时,出现了一种国画与瓷器结合的陶瓷艺术——浅绛彩瓷。这惊鸿一现的彩瓷为我们今天研究瓷器发展、欣赏陶瓷艺术作品开创了新的方向。

1 浅绛、浅绛彩与粉彩

浅绛,指元代文人黄公望创造的一种以水墨勾画,在水墨画中以皴染的技法添加一些如淡赭石、花青、水绿、草绿、淡蓝、淡粉等颜色体现山水、人物等图案的绘画技巧。

清末民初时,在景德镇出现了将浅绛的绘画风格与瓷器绘彩相结合的装饰方法——以浓淡相间的黑色釉上彩料在白瓷器上绘制纹饰,再用浅绛的绘画技法染以浅淡的颜色,经低温烧制而成的瓷器,被古玩界称为“浅绛彩瓷”。浅绛彩瓷纹饰与纸画相似,图画整体浓淡相宜,尤其是山水画,配以淡绿、淡蓝及淡赭,极具中国水墨画的效果,深受人们所喜爱和追捧。

根据刘新园先生所著《景德镇近代陶人录》,浅绛彩的出现从工艺角度看继承了粉彩的基本特点,又有着一定的区别:

①粉彩的黑料用的是纯度高的钴土矿,工匠在瓷胎画线处施以一种透明的铅质料后烧制,钴料便可牢固地粘在瓷胎上。而浅绛彩所用黑料是在钴土料中加少许铅粉调制,在烧制时无须加入透明铅料覆盖画线处便可烧成,所以粉彩黑线深亮,浅绛彩浅淡,酷似水墨画,别具风格。

②粉彩在填色前,需在瓷胎上涂一层玻璃白(氧化铅、硅、砷的化合物),在玻璃白上填色。浅绛彩则无须玻璃白而直接在瓷胎上作画,烧造完成后,粉彩有渲染,浅绛彩没有,粉彩色层也比浅绛彩的要厚一些。

③浅绛彩瓷的烧制温度(700摄氏度左右)与粉彩相比较低,由于没有玻璃白打底,彩绘密度及贴合度不高,色彩有时会脱落。

2 浅绛彩瓷的创新之处

清代官窑瓷器制作都是内廷根据所需,由宫廷画师绘制图案,再由景德镇依照图案绘制烧制,工匠对于所制瓷器,往往只负责一两种图案,所绘画面流畅娴熟,力求无二,不求创意。

从清朝蓝蒲著、杜廷桂增补的《景德镇陶录》中也可以看出,清末之前瓷器制作基本由工匠分工完成,由于大部分工匠文化艺术水平较低,且只负责一项工序,故瓷器图画表现较为统一。浅绛画运用到瓷器后,开创了文人画瓷,浅绛艺人从图稿设计到绘画渲染都由自己完成,他们一般都有较高的文化艺术美感,对于山水、人物、花鸟、鱼虫的表现远高于一般工匠。很多这类瓷器在图画中都署有题款和年代,有些会根据图画写诗题字并留名或雅号,如王廷佐、金品卿和程门三人尤为突出。这符合国画在纸绢题字的常规,也更为活泼,很快适应了社会各阶层的需要。

浅绛彩是晚清至民国初期具有鲜明时代特点的瓷器艺术成就,是具有创新意义的釉上彩新品种,它的出现使当时的釉上彩瓷画艺术有了新的发展。从另一个角度看,浅绛彩挽救了晚清时期快速衰落的瓷器生产创造,它的出现影响了后来的珠山八友等一大批制瓷名家。

3 清代浅绛彩人物帽筒赏析

浅绛彩多借鉴宋、元以来的文人画稿,以国画入瓷,很快出现了许多的文人画师从事浅绛瓷的制作。随着产品增多,产量增大,景德镇的红店(景德镇专业词语,专指代客绘瓷的工厂)也大量产生。据统计,清末民初景德镇的红店不下四五百家。当然红店也是良莠不齐,一般红店会依照定制图案绘画,很少加入创作。文人画派的红店中,所绘图案精致,有时作者会随图自由发挥,带有独特的风格。

3.1 图案赏析

清浅绛彩人物纹瓷帽筒(图1、图2),清晚期,高28.5厘米,口径12厘米,现收藏于山西博物院,所绘图案主要有石、松、人物。我们在赏析这件帽筒时,可以看到画师运用了浅绛的皴法,刚劲写意的笔触绘制出山石块面,表现石头以及树木的纹理变化;树干上留有孔洞,达到了逼真的效果,树枝、树叶分布合理,使人感到更加真实。此外,画师在表达土石之间树木草地之景时,还以赭色与绿色相互皴擦。树干的颜色主要使用了赭色晕染,后再用淡绿色浅染一层,达到一种郁郁葱葱的美景效果。简单几笔勾勒出石头与松树的造型,颜色浓淡深浅的变化以及在画面中的布置,营造出了清新舒适的环境,图画的底部有几处蓝色表现花草,非常出挑,令人眼前一亮,给人以“人在画前立、身在画中游”之感,让人心旷神怡。

图1 清浅绛彩人物纹瓷帽筒

图2 清浅绛彩人物纹瓷帽筒侧面图

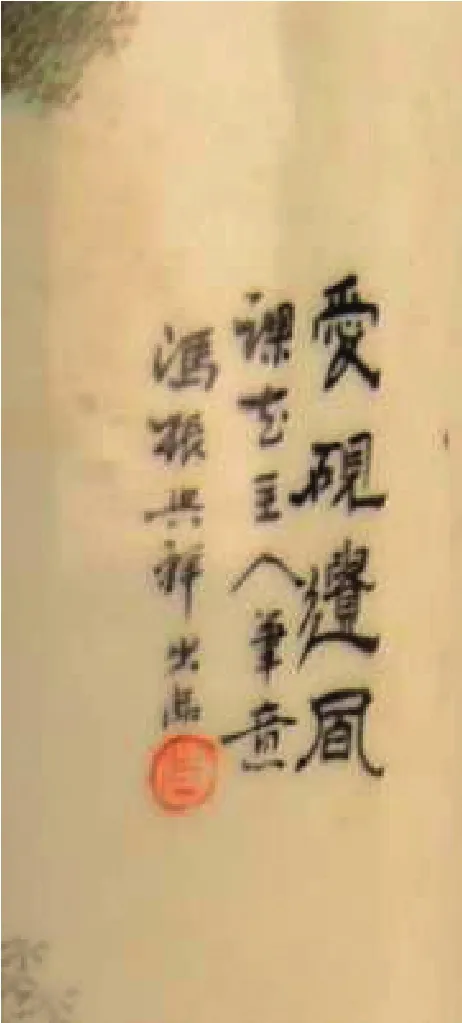

在帽筒纹饰右上角题有“爱砚遗风 课花主人笔意 冯振兴祥出品”十六字,另印有矾红款一枚。

3.2 画中人物

关于画中人物(图3),笔者根据以下几点确认为宋代文豪苏轼。

图3 清浅绛彩人物纹瓷帽筒人物图

①从画中人物手持石砚可推断,此人物应为苏轼,故事出自古代绘画题材。宋代大文豪苏东坡极好砚。熙宁年间,苏东坡访好友王颐,在他家后花园美人蕉旁发现一块巨石。苏东坡心中暗喜,心知这是世上少有的“凤眼石”,是制作凤砚的好材料。告别时,王颐把用凤眼石制作的凤砚送给苏东坡。东坡被好友情谊感动,刻砚铭诗于凤砚上:“残璋断壁泽而黝,治为书砚美无有。至珍惊世初莫售,黑眉黄眼争妍陋。苏子一见名凤味,坐令龙尾羞牛后。”后世常以此题材作画,画面上通常是东坡手捧砚台爱不释手的样子,旁边有童子相伴,正与瓷画相照应。

关于画中相伴的两位童子,笔者推测与苏轼教子有关。苏轼共有四子,长子苏迈,次子苏迨,三子苏过,四子苏遁(妾王朝云所生,未满周岁而卒)。宋神宗元丰二年(1079),也就是苏轼43岁时,因作诗“谤讪朝廷”罪贬至今湖北省黄冈市,他常与长子苏迈一起读书作文,谈论古今,散文名篇《石钟山记》就是他“教子求实”的佐证。这一年长子21岁,次子10岁,三子8岁。画中年纪长一些,身高略高的儿童,身穿淡粉色长衫,根据相貌、身高推断,年龄大约为10岁;年龄、身高稍小的童子,身穿淡绿色长衫,背对画面,根据身高推断为8岁左右。由此笔者推断图画中两童子可能为苏轼的次子和三子。

②戴“东坡帽”的文人形象。东坡帽是苏东坡自己设计的一种乌纱材质、筒高檐短的帽子,这种帽子既不像官帽般威严,又增强了文人儒雅的气质,在北宋李公麟作苏轼画像中便有出现,与这件帽筒中东坡帽同为一种,这也是历朝历代表现苏东坡形象中必不可少的图像元素。

③“扶杖”形象。在现存的表现苏东坡形象的作品中,人物形象大多以头戴东坡帽、手扶杖藜为主,成为范式出现。此件帽筒中,杖藜由身旁较小的童子手持,东坡双手捧研,与范式有所区别,也体现了画师随心所欲、自由作画的时代特点。

④主要人物身穿对襟大袖,衣缘四周有边,通裁直身,不开衩,不加摆,直缀,可推断大致年代为宋代。再结合前三点分析,此人物为苏东坡无疑。

3.3 题字释读

①画中题十六字(图4),第一行四字“爱砚遗风”上文已经有论断。第二行书“课花主人笔意”六字,整体推断此画指喜爱花草、爱砚育子的情致。第三行书“冯振兴祥出品”,应该为此件帽筒的出处,冯振兴祥应当是当时的一个私人名款或一个制瓷公司,经过翻阅资料、查找相关文献未能得出相关结论。

图4 清浅绛彩人物纹瓷帽筒题字

②清前中期瓷器落款一般为“造”,瓷器出现“出品”题字的均在清末民初。清朝末年,江西瓷业公司在瓷都景德镇建立,它是景德镇第一家官商合办的新型企业,标志着中国陶瓷业开始进入企业化时代。江西瓷业公司成立的时间众说纷纭,据《景德镇市志略》《景德镇陶瓷史稿》和清宫档案中的相关记载等资料,江西瓷业公司大致出现于1903—1910年。2014年对景德镇御窑厂进行了考古发掘,出土了带有“戊申江西瓷业公司试造”铭文标本,与清宫档案结合来看,至迟在1908年江西瓷业公司就已成立。由此推断,本文中的人物帽筒起止时间约为1908年前后至浅绛彩瓷退出历史舞台之前,具体时间不能精确至年。

③底款为矾红图章楷书四字款“振兴祥造”(图5)。清末民初,底款有许多采用红彩图章款代替手写款了。笔者查阅资料,在景德镇的制瓷业中也出现大量的以个体为生产单位的瓷业公司。在民国初年,琢器最为兴盛,全镇600余家,但记载不详,未有振兴祥公司。仅杭州振兴祥服饰店为百年老店,推断此件帽筒可能是此店专门定制使用,但经核实,该店在1930年后才改名为振兴祥,这种推断不成立。此件帽筒的出处仍需进一步探究。

图5 清浅绛彩人物纹瓷帽筒底款

3.4 帽筒

帽筒,形状直上直下,口底相若,也有寓意一统天下之意。帽筒的历史比较短,最早可追溯至清朝中晚期,在20世纪前半叶时最为兴盛。帽筒的形式多种多样,有圆、方、六方和八方。帽筒的质地类别较多,有瓷质、木质、竹质等。帽筒也是文人雅士放在桌上的陈设器物,渐渐走进了百姓家庭,既可放帽子也可以当作装饰品,再后来被人用于放鸡毛掸子、戒尺和小型画卷等物了。由于帽筒器型较大(一般高28厘米左右),图画风格丰富,又成对放置,富有很高的观赏性,符合大众审美情趣,存世较多,受收藏者喜爱。

4 产生的影响

浅绛彩绘画所展现的是中国历史上广为流传的经典传统文化内容,它在清末民初社会动荡时出现,给予衰落的瓷器业新鲜的血液,虽然存在短短几十年,但从绘画风格中看,开创了一个新的类型,为当时的制瓷工匠、作坊、文人画师都提供了继续生存的条件,对于瓷器发展起到了至关重要的作用。它是中国传统国画与瓷器绘画结合的尝试,伴随封建王朝的消亡,逐渐掩埋于历史之中。但它留给后人的是一件件珍贵的作品,以及彩瓷艺术传承发展的强大动力,展现了匠人不断创新的开创精神。