辽宁开原强龙卷的卫星云图和雷达回波演变特征分析

贾旭轩 李得勤 冯呈呈 张立鹏

(1.大连市气象台,辽宁 大连 116001;2.中国气象局沈阳大气环境研究所,辽宁 沈阳 110166)

引言

龙卷是一种伴随着高速旋转漏斗状云柱的强风涡旋,也是最猛烈的强对流天气,其产生的最大地面风速可达140 m·s-1,破坏力巨大,经过之处造成重大的人员伤亡和财产损失。美国由于龙卷频发,相关研究也比较早,在20世纪60—70年代,一些研究人员就开始结合地面观测数据、龙卷图片以及龙卷灾情对龙卷展开了大量研究工作[1-2]。为了更好地研究龙卷,科研工作者设计了大量的观测设备,1996年成功地观测到了龙卷内部的温、压、风、湿数据[3],对龙卷钩状回波和内部热力动力结构有了进一步的认识。

中国也是受龙卷影响较多的国家之一。随着中国新一代多普勒天气雷达完成布网,对中、小尺度强对流天气预报预警技术方面的研究提供了有力支撑,龙卷的研究有了较大的进展,深入分析了龙卷的活动规律、天气尺度背景、中小尺度对流系统的特征[4-5]。从空间分布来看,龙卷主要发生在中国东北、东部沿海和南部(海南、广东、广西和云南)等地。中国东北地区的龙卷多发生在东北冷涡背景下,直接影响系统为冷涡南侧次天气尺度短波槽,且常出现在槽区或前倾槽后;较之夏季中国江淮流域和华南龙卷,中国东北龙卷环境温度直减率较大;低层水汽含量及湿层厚度与江淮及华南龙卷相比显著偏低[6-7]。俞小鼎等[8]应用合肥新一代多普勒天气雷达对2003年7月8日安徽省无为市的龙卷进行了分析,提出雷达反射率因子呈现出超级单体的特征:低层弱回波区和中高层回波悬垂结构,这也是中国第一次探测到龙卷过程中多普勒天气雷达回波的演变情况。此后,有气象工作者[9-12]对中国出现的龙卷进行了分析。孙继松等[13]提出了对流风暴的组织结构和强弱及单体生存时间的关键因子是垂直风切变,强的垂直风切变破坏了雷暴的自毁机制,使对流得以较长时间地维持和发展,在对流风暴的形成、传播和分裂过程中起关键作用。张小玲等[14]对2016年6月23日发生在梅雨期地面暖锋南侧的罕见EF4级阜宁龙卷进行了天气学分析。EF4级的龙卷比较罕见,即便在龙卷高发地美国发生概率也极低,仅占1%,但67%的人员死亡由这类龙卷造成[15-17]。开原强龙卷是辽宁记录到的第一个EF4级龙卷,观测资料均比较完整。本文分析了开原强龙卷卫星云图、雷达回波的演变过程,为气象工作者进一步了解和研究开原强龙卷提供参考。

1 资料与方法

使用2019年7月3日16:00—18:00的气象资料, 欧洲中期天气预报中心再分析资料,空间格距为0.125°×0.125°,时间间隔为1 h。地面加密观测资料,时间间隔为5 min。沈阳SC天气雷达资料,时间间隔为6 min。葵花8号(Himawari-8)卫星资料,水平分辨率为1 km,时间间隔为10 min。利用再分析资料和地面自动站观测资料,从天气学角度分析了开原龙卷发生的大气环流形势、地面要素变化及大气层结特征。使用葵花8号卫星资料和沈阳天气雷达数据分析了开原龙卷发生期间卫星云图和雷达回波的演变特征。

2 结果分析

2.1 龙卷概况

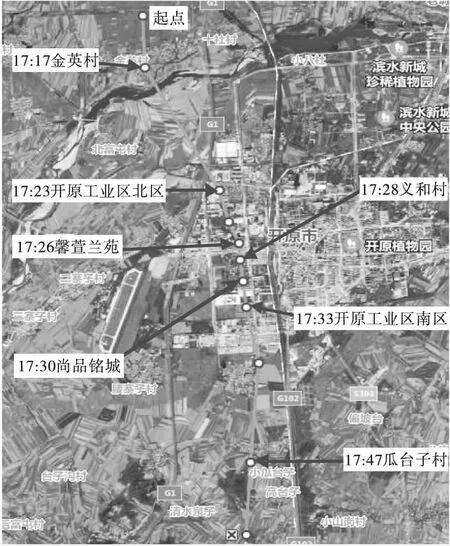

2019年7月3日辽宁北部、吉林部分地区受东北冷涡影响出现强对流天气,辽宁铁岭开原遭受龙卷灾害,造成6人死亡、190多人受伤。张涛等[18]调查确认开原龙卷于7月3日17:15在铁岭开原市金钩子镇金英村北约1 km处形成,向南移动,先后影响了金英村、开原工业区北园(近距离擦过开原亨泰精细化工厂储物罐)、“馨萱兰苑”小区、义和村、“尚品铭城”小区、开原工业园南区、瓜台子村,擦过榆树堡村,17:47左右消散(图1)。全程约14 km,历时约30 min,移动速度约40 km·h-1,触地毁损宽度200—400 m,严重毁损宽度50—100 m。由于开原强龙卷的直径远小于开原地区自动气象观测站的间隔距离,所以在龙卷发生期间没有观测到较大的地面风。中国在2019年8月1日颁布了气象行业标准《龙卷强度等级》(QX/T 478—2019),用于龙卷强度的判定,在标准中提供了美国EF-Scale等级与中国龙卷强度等级的对应关系。根据标准开原龙卷为最强等级、中国标准四级(相当于美国EF4级)。

图1 2019年7月3日辽宁省开原龙卷移动路径示意图及部分点的受灾时间

2.2 天气背景分析

2019年7月3日开原强龙卷天气过程的大尺度影响系统是东北冷涡。3日17:00,500 hPa东北冷涡中心位于黑龙江中部地区(图2a),龙卷发生地位于冷涡底部。在850 hPa高度上,龙卷发生地为偏西风、暖平流,吉林西部为偏北风、冷平流,暖舌向偏东方向伸至冷涡底后部下方(图2b),切变线位于内蒙古与辽宁交界至吉林中部。辽宁北部处于冷、暖平流交汇处,500 hPa冷涡后部向下的冷空气覆盖在850 hPa暖平流上,形成了低层暖高层冷的配置结构。强烈的冷暖交汇,在辽宁北部形成了强烈不稳定区域。

图a黑色实线为位势高度,单位为dagpm,填色为水汽云图;图b黑色实线为温度,单位为℃,●为龙卷发生地

将2019年7月3日开原强龙卷的路径与5 min地面气象自动观测风、温度、降水分布叠加后发现,龙卷出现之前,16:00龙卷初生地附近大部分观测站温度均为29—30 ℃。16:30龙卷初生地东侧出现弱降水,温度降至27—28 ℃,东西两侧形成了2 ℃的温度差。17:00初生地东侧开原金沟子(L7556)气象观测站30 min降水9 mm,温度降至24 ℃,开原老城镇(L7561)30 min降水0.1 mm,温度降至26 ℃,分别比初生地西侧开原八宝(L7563)温度低,存在3—5 ℃的温度差。在17:15龙卷生成时(图3a),开原金沟子(L7556)15 min降水2 mm,温度降至23 ℃,开原老城镇(L7561)15 min降水0.2 mm,温度降至24 ℃,分别比初生地西侧开原八宝(L7563)温度低,温差6—7 ℃。龙卷强度达到EF4级时,17:35(图3b)龙卷移动路径东侧开原清河张湘(L7593)35 min降水20 mm,温度19 ℃,西侧开原业民镇(L7569)无降水,温度30 ℃,两侧温度差11 ℃,比初生时大5 ℃。龙卷消失后其移动路径西侧也开始出现降水,温度下降,两侧温度差减小。从温度和降水的变化过程可以看到,龙卷发生前东西两侧地面温度差约为2—5 ℃。龙卷生成后,强降水主要出现在龙卷移动路径的东侧,在下沉气流的作用下,东侧存在明显的地面冷池,东西两侧温度差最大达11 ℃。郑永光等[19]指出开原强龙卷期间的地面冷池,在初生阶段,是有利于龙卷形成的近地面机制,消亡阶段,温差超过7 ℃,冷池抑制了近地面垂直涡度维持。张晰莹等[9]也提到过龙卷初生时地面温度梯度大的分布特征。地面冷池所产生的斜压区域对龙卷生成有重要影响[20-22]。由于地面自动气象观测站间隔距离较大,龙卷路径位于观测站间隙处,地面风场并未监测到大风,龙卷路径两侧附近观测站风速均在10 m·s-1以下(图3)。

图中带●的黑色实线为龙卷移动路径,点上方标值为累积降水,下方标值为温度,一个风羽为4 m·s-1

探空图是分析大气层结的重要工具,Thompson等[23]统计分析美国龙卷风数据后,得到产生强龙卷0—6 km垂直风切变为18—31 m·s-1,0—1 km垂直风切变为5.5—15.5 m·s-1,抬升凝结高度为751—1322 m,对流有效位能(CAPE)为1084—3646 J·kg-1,风暴相对螺旋度(SRH)为60—282 m2·s-2。根据ERA5再分析资料,计算了2019年7月3日17:00开原龙卷初生地的大气层结特征值,如图4所示,大气层结处于不稳定状态,0—6 km垂直风切变为22.8 m·s-1,0—1 km垂直风切变为7.6 m·s-1,抬升凝结高度为922 m,CAPE为2321 J·kg-1,0—1 km SRH为103.2 m2·s-2,各物理量参数均满足Thompson等总结的美国强龙卷指标。与2016年6月23日江苏阜宁EF4级龙卷相比[14],0—1 km风切变和阜宁的8 m·s-1相近,0—6 km风切变比阜宁的27 m·s-1弱,抬升凝结高度大于阜宁的240 m。

图4 2019年7月3日17:00龙卷初生地探空图

2.3 卫星云图演变特征

在可见光云图上,2019年7月3日龙卷生成前,开原市北部强对流天气活动频繁,云团自东向西呈直线排列(图5a),对流云团C的西侧有多个新生的中γ对流云团,东侧的对流云团正处于发展阶段。16:50对流云团C和其东侧的云团都增强,云团C面积增大,东侧云团出现上冲云顶(图5b)。对流云团C继续增强出现上冲云顶(图5c),边界更加清晰,其东侧云团减弱,上冲云顶消失。此时龙卷还没有形成,对流云团C正处于发展阶段。

图5 2019年7月3日16:40(a)、16:50(b)、17:00(c)葵花8可见光云图

2019年7月3日17:10对流云团C进一步增强,上冲云顶存在明显的阴影,云砧呈现出偏心结构向南伸展,其西侧有新生成的中γ对流云团D1、D2(图6a)。图6b中对流云团C的云砧结构紧凑,水平尺度增大,其西侧D1、D2云团逐渐靠近云团C。下一时次(图6c)对流云团C的上冲云顶阴影区更加明显。17:40(图6d)对流云团C的云砧面积增大,其西侧D1汇入云团C中,但云团C的上冲云顶阴影区比前一次减小。17:50(图6e)对流云团C的上冲云顶阴影区增大,其西侧D2云团靠近云团C,云砧的边界开始变模糊。18:00(图6f)对流云团C的上冲云顶阴影区消失,云砧结构变松散。

图6 2019年7月3日17:10(a)、17:20(b)、17:30(c)、17:40(d)、17:50(e)、18:00(f)葵花8号可见光云图

从可见光图像能够看出,龙卷生成时,对流云团云砧的水平尺度明显增大,西侧中γ尺度云团开始靠近对流云团C主体云系。发展阶段,对流云团发展最为剧烈的时期,上冲云顶的阴影区明显,结构紧凑,西侧有中γ尺度云团汇入。消失阶段,对流云团云砧结构首先变得松散,水平尺度变化不大。消失阶段虽然也有云团靠近,但云团C的结构松散,云砧边界模糊。

水汽图像上色调浅白的区域为对流层上部的湿区,黑色的区域为大气中的干区。水汽图像上的干湿边界特征,对天气系统的发展与否有明显的指示意义。2019年7月3日17:30水汽云图可见(图2a),开原强龙卷是一个典型的冷涡云型,呈气旋性弯曲,尾部水汽图像最白亮。冷涡中心位于吉林中部与黑龙江交界处,吉林中西部、黑龙江西部为干区,有干空气入侵,龙卷发生地形成了明显的水平梯度湿度场。500 hPa冷涡前呈疏散状,有利于强对流云高空辐散抽吸作用以及大气的垂直运动。垂直结构上,850—500 hPa的比湿从9 g·kg-1减小到1 g·kg-1说明存在着下湿上干的垂直结构。从水汽通道(6.2 μm)与红外通道(10.4 μm)上冲云顶亮温变化上可以看出(图7),两个通道亮温的变化与可见光图像上冲云顶的变化一致,当出现上冲云顶,亮温降低;上冲云顶消失,亮温也开始升高[24]。17:40亮温升高,上冲云顶减弱,此时龙卷进入消亡阶段,17:50亮温降低,上冲云顶增强,这与图6d、图6e中上冲云顶阴影区变化一致。

图7 2019年7月3日17—18时开原龙卷上冲云顶亮温时间变化

2.4 雷达回波演变特征

2.4.1 反射率因子

通过比较对流风暴高、中、低层反射率因子的结构,可判断该对流风暴是属于强风暴还是非强风暴,而超级单体风暴与其他强风暴的本质区别在于超级单体风暴含有一个持久深厚的中气旋[25-26]。利用沈阳SC型多普勒天气雷达资料分析开原强龙卷的雷达回波演变特征。2019年7月3日16:00在辽宁昌图县南部地区出现对流单体并不断加强,形成多单体对流风暴。16:27(图8a)在多单体风暴移动方向的右后方出现了新单体(单体C),回波中心初始高度8 km,最大反射率因子40 dBz,与普通对流单体初始回波高度1 km左右形成了鲜明的对比。该回波初始高度与脉冲风暴比较类似,但从后期发展来看,该回波持续时间比脉冲风暴长,并最终出现了龙卷。16:32—16:38单体C继续增强,各层均出现大于40 dBz的回波。16:49单体C低层反射率因子大值区位于中心,从反射率因子核心向各个方向的反射率因子梯度大致相同(图8b),剖面图上(图9a)中、低层强回波区位置几乎重合,回波顶位于低层回波最强区域之上,此时单体C为多单体非强风暴。

图a为3.4°仰角,图b至图l为0.5°仰角,图b、图c、图e、图j红色直线为图9剖面位置

图9 2019年7月3日16:49(a)、17:06(b)、17:17(c)和17:44(d)雷达反射率因子剖面

17:06和17:11(图8c和图8d)0.5°仰角单体C反射率因子梯度大值区出现偏心结构,西侧回波梯度大于东侧。17:06垂直剖面图上(图9b),回波大值中心逐渐向上发展,55 dBz以上的回波大值区在6 km处向低层入流侧和弱回波区弯曲,回波顶部出现尖刺状突出,此时单体C为多单体强风暴。

17:17,0.5°仰角雷达反射率因子图上出现了钩状回波(图8e),单体C的剖面图上(图9c),回波顶向西移过低层反射率因子的高梯度区,位于有界弱回波区之上,有回波悬垂特征,此时单体C为超级单体风暴,多单体风暴中其他的单体都已减弱。17:22在龙卷超级单体C后侧出现弱单体D(图8f),强度为40 dBz,高度为5 km。17:27(图8g)单体D回波强度达到47 dBz,高度降低到3 km。17:33—17:44(图8h、图8i和图8j)单体D与龙卷超级单体C合并,使得单体C增强。Lee等[27]研究指出,对流单体的合并对强对流的发展起着重要的作用。17:44单体C垂直剖面上(图9d),中层回波悬垂反射率因子大于60 dBz,明显比17:17回波悬垂强度大。17:39在单体C的西侧又生成单体E,高度约5 km,强度42 dBz,并逐渐增强。17:50单体C在低层依然维持钩状回波(图8k),单体E发展成为非强单体风暴,回波顶高5 km。17:55,0.5°仰角反射率因子钩状回波特征消失,单体E与单体C合并(图8l)。18:01强回波中心高度降低,减弱后向南移动(图略)。

综上所述,2019年7月3日开原龙卷是典型的超级单体龙卷,在龙卷发展的过程中,单体合并起到了重要作用。17:55虽然也发生了单体合并,但此时龙卷已消散,合并仅使得单体C的回波强度增强,最终回波继续减弱消失。因此单体不同的发展阶段,合并后风暴发展也不同。

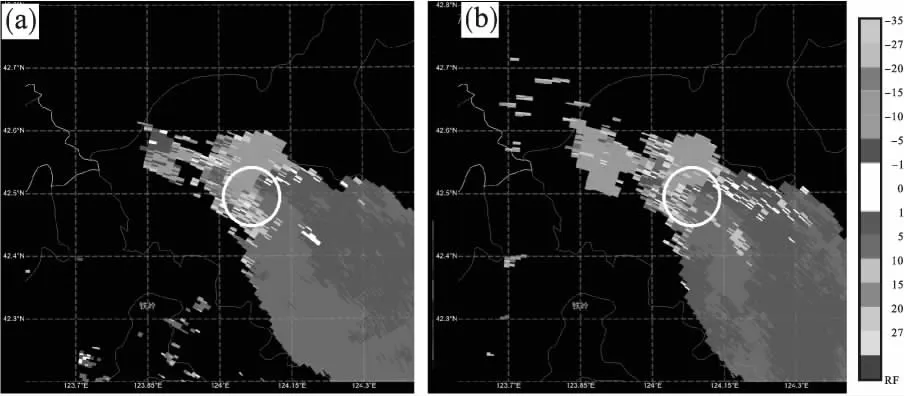

2.4.2 径向速度

大部分中气旋都伴有大风、冰雹、龙卷等强对流天气,但并不是每一个出现中气旋的风暴都与冰雹等强对流天气对应,要将中气旋与强对流天气的发生相对应,需要满足中气旋时间持续性的条件[28]。方翀和郑媛媛[29]研究指出,持续时间在3个体扫以上的中气旋与龙卷有很好的对应关系。开原强龙卷发生期间,中气旋的持续时间远远大于3个体扫。16:38在1.5°仰角径向速度图上出现中气旋,高度3 km,正速度为30 m·s-1,负速度为-15.5 m·s-1,旋转速度为22.75 m·s-1,距离雷达87 km,该中气旋为强中气旋[25],此时其他仰角无中气旋特征。16:54中气旋向上发展,2.4°仰角出现中气旋,高度达到4 km。17:11,0.5°仰角上出现中气旋,高度1 km,低层出现涡旋。龙卷发生期间,对流风暴的中气旋特征一直维持。单体合并后,17:44龙卷距离雷达75 km,0.5°仰角中气旋正速度为26 m·s-1,负速度为-29 m·s-1,旋转速度为27.5 m·s-1(图10a);1.5°仰角中气旋正速度为30 m·s-1,负速度为-29 m·s-1,旋转速度为29.5 m·s-1(图10b),都属于强中气旋。开原强龙卷发生期间,风暴的中气旋特征一直维持,龙卷消失后,风暴的中气旋特征还维持一段时间。

图10 2019年7月3日17:44 0.5°仰角(a)和 1.5°仰角(b)雷达径向速度

3 结论与讨论

(1)2019年7月3日这次强龙卷过程受东北冷涡的影响,发生地开原位于冷涡底部,低层850 hPa有明显的暖湿气流,冷涡底部的干侵入与低层暖平流形成了下湿上干的不稳定层结。0—6 km有22.8 m·s-1、0—1 km有7.6 m·s-1强垂直风切变。地面风场为西南气流,有利于近地面层水汽向开原地区输送。

(2)龙卷出现前,辽宁北部大气层结不稳定,不断有中尺度强对流天气发生, 2019年7月3日16:00—17:00龙卷初生地东西两侧有2—5 ℃的温度差;龙卷生成后,强降水出现在龙卷移动路径东侧,下沉气流造成地面明显降温,最低温度19 ℃,与西侧温差最大达11 ℃。

(3)开原龙卷发生阶段是对流单体云团发展最为剧烈的时期。龙卷生成时,云砧水平尺度明显增大,云顶升高,亮温降低。强龙卷阶段,云砧褶皱加深,龙卷西侧新生成中γ尺度单体云团汇入龙卷云系。

(4)辽宁地区的龙卷多出现在沿海地区和辽河平原[30],此次开原强龙卷发生地正位于辽河平原北部内陆地区。此次强龙卷天气过程中,对流风暴的中气旋特征持续时间较长,2019年7月3日16:38出现,17:47龙卷消散后,中气旋特征持续了一段时间后才消失。结合雷达反射率因子的演变特征,开原龙卷对流风暴经历了三个发展阶段:16:27—16:49为多单体非强风暴;16:54—17:11为多单体强风暴;17:17—17:50为超级单体风暴,开原强龙卷为超级单体风暴。从中气旋的演变特征可见,16:38—17:06在3 km高度出现强中气旋,随后向上发展,17:11向下伸展到低层1 km,旋转在对流风暴西侧引起强烈持续低层入流,在其作用下,风暴移动方向的右后侧首先出现了指状回波[31],随着对流单体发展为超级单体,出现钩状回波。超级单体阶段,对流单体合并对开原强龙卷风暴的发展起了重要的作用,开原强龙卷的最强等级就出现在单体合并时。

(致谢:感谢国家气象中心朱文剑高级工程师在雷达资料处理方面给予的指导和帮助)