三维DSA 彩色融合技术在大脑中动脉远端血管介入术中导航定位的应用

胡 鑫, 蒲先智, 陈 林, 彭汤明, 刘勇贵, 孙晓磊

大脑中动脉是结构最复杂的血管之一[1-2]。对其细小分支病变进行血管腔内治疗时,常因病变供血动脉影像重叠难以精确辨认, 导致导引过程复杂、病变部位到达难度较大,影响手术效率和手术成功率,对患者造成了较大的生命安全风险[3]。常规DSA导引采用冒烟法和二维路径图技术,导引时须反复多次切换角度和位置行造影确认,而三维路径图可三维同步观察[4],但大部分早期设备及基层医院未配置该技术模块,不利于患者就医诊治。本研究依托现有设备条件,制作三维DSA 彩色融合图像进行导航, 并与二维路径图导航相关指标进行对照分析,判断其临床优势,从而有助于解决上述临床难题。

1 材料与方法

1.1 临床资料

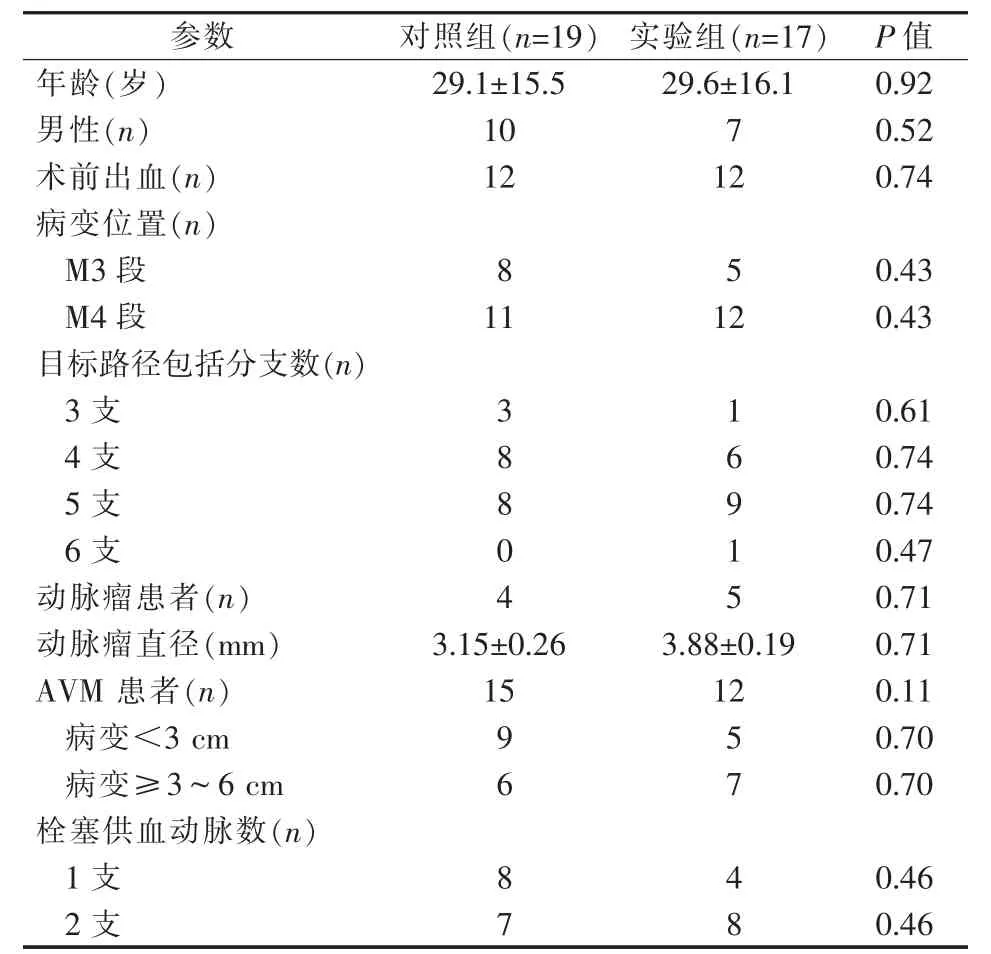

选取2018 年6 月至2020 年12 月在西南医科大学附属医院接受大脑中动脉远端病变血管内介入治疗患者36 例, 脑血管造影检查确定靶病变血管位于大脑中动脉M3 段及之后,其中27 例为动静脉畸形(arteriovenous malformation,AVM),9 例颅内动脉瘤。 将患者随机分为两组,实验组17 例,采用彩色图像融合的三维影像技术(三维DSA 彩色融合技术)导引微导管系统;对照组19 例,采用二维路径图联合冒烟法导引微导管系统。 患者基本临床资料见表1。

1.2 血管导航方法

导航器材包括荷兰Philips FD20 平板DSA 机、Philips Interventional Workspot 三维工作站处理系统,德国Medtron 单筒高压注射器。手术由同一神经介入医师团队施行, 患者全身麻醉后, 采用Seldinger 法穿刺股动脉,行全脑动脉造影明确病变类型及位置,三维影像获得病变位置信息后将指引导管置于病变同侧颈内动脉行三维DSA 扫描(选择Head-3D 模式,对比剂流速3 mL/s、总量18 mL)。经旋转扫描获得数据并传入Philips Interventional Workspot 三维工作站重建三维血管影像。 明确诊断后,对照组患者接受常规二维路径图联合冒烟法导引微导管,实验组患者则接受三维导航法导引微导管。三维导航制作方法主要是通过三维DSA 影像明确病变位置和病变血管路径,手动分割提取血管路径并标记保存, 用Overlay 模块对被提取的血管行伪彩染色并融合至原始三维影像中, 获得清晰、明显的血管路径;同时可与三维影像同步旋转以方便任意角度观察,通过读取三维工作站中C 臂角度值或利用APC 三维位置同步功能将最优路径位置同步到C 臂,指导微导管进行超选定位。 见图1。

表1 两组患者基本临床资料

1.3 数据采集与评价

图1 三维融合技术导航大脑中动脉远端动脉瘤血管的路径

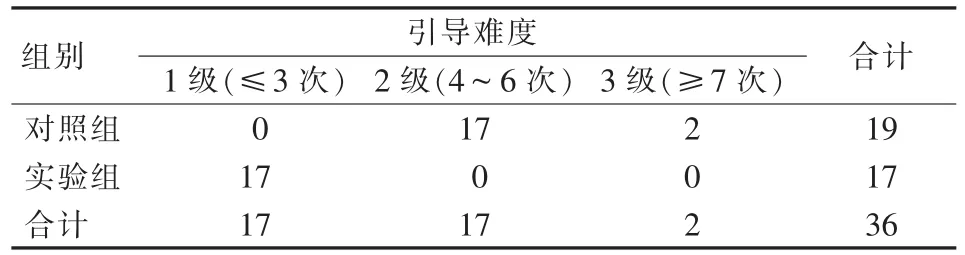

采集手术时间(穿刺成功至手术结束包扎所需时间)、微导管导引时间(微导管头端进入指引导管至微导管到达病变靶血管指定位置所用时间),并记录该过程中X 线透视时间、对比剂用量、辐射剂量[吸收剂量由空气比释动能(AK)表示、X 线管产生剂量由剂量-面积乘积(DAP)表示]、制作二维路径图次数以及手术并发症等。 记录实验组制作三维DSA 彩色融合影像时间,同时将实施三维DSA 扫描产生的剂量加入至导引剂量中。 依据制作路径图次数将术中导引难度分为3 级:制作路径图次数≤3 次为1 级,4~6 次为2 级,≥7 次为3 级。

1.4 统计学方法

采用SPSS 22.0 软件进行统计学分析。 两组间手术时间、导引时间、透视时间、对比剂用量、辐射剂量等连续变量资料对比用两独立样本t 检验,导引难度分级用秩和检验。 P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

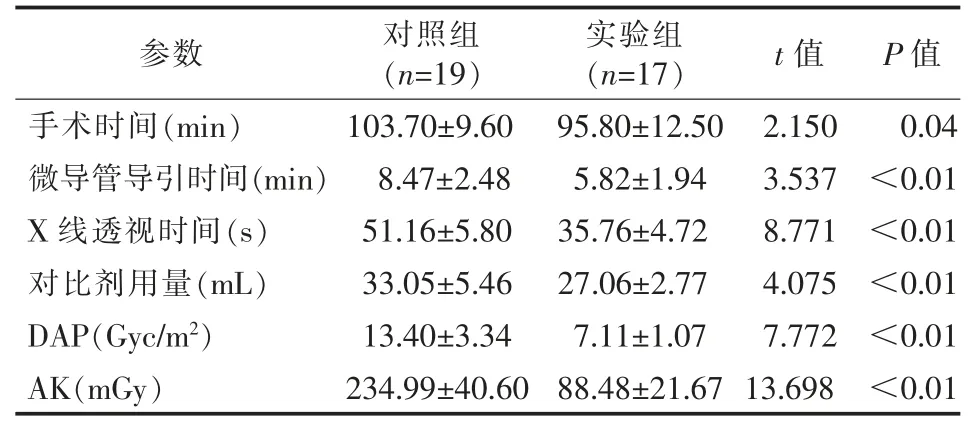

36 例血管内栓塞治疗均获成功。 两组手术时间、 微导管导引时间、X 线透视时间、 对比剂用量、辐射剂量差异有统计学意义(均P<0.05);对照组有2 例术后2 d 出现对比剂肾病(血清肌酐>44.2 μmol/L), 实验组未发现手术相关并发症(P=0.49),见表2。 实验组术中导引难度较对照组明显降低,差异有统计学意义(P<0.01),见表3。

3 讨论

影像融合是一种依据影像空间信息将不同设备间影像叠加,并显示突出各自优点的技术。 影像融合技术目前已广泛应用于导引神经及胸腹部大血管腔内介入治疗,均获得较好效果[4-9]。 但该技术依赖于三维路径图等特殊模块。 本研究采用三维DSA 彩色融合导航技术,不依赖于三维路径图模块的实时透视匹配融合功能,而是将三维DSA 影像中靶血管剥离, 彩色标记后重新与其自身影像融合,凸显靶血管路径。 结果显示,应用三维DSA 彩色融合技术的实验组与对照组相比,手术时间和导引时间均明显缩短。 经分析认为,主要原因是传统对照组导引方法属于二维投影影像,其在显示大脑中动脉远端复杂解剖结构和路径时易出现干扰、 遮盖,手术医师须不断地更换观察角度,建立不同角度路径图进行观察导引,延长了导引时间,而实验组通过三维DSA 技术可多角度、全方位显示大脑中动脉远端的AVM 和动脉瘤形态及血管走行, 辅助手术医师决策,并指导其选择最佳工作角度[10-12],且经三维DSA 技术融合选择性彩色渲染的三维血管影像能更加清晰、准确、完整地突显靶血管信息,同时经过彩色融合后的靶血管能同步于三维DSA 技术重建的血管树旋转观察,使手术医师在任意角度和方向均能锁定靶血管位置走行,实现微导管快速导引定位,有效减少了导引时间,还可通过读取三维影像上的角度信息指导C 臂角度选取,减少了C 臂移动透视次数,并有效地减少了后续二维路径图建立次数并降低了导引难度。

表2 两组患者手术相关参数比较 (±s)

表2 两组患者手术相关参数比较 (±s)

?

表3 两组术中导引难度比较

本研究中, 实验组随着导管导引时间缩短、导引难度降低,手术时间与对照组相比明显缩短。 尤其是在颅内AVM 介入治疗中,两组间患者数,病变位置、 大小及供血动脉数差异均无统计学意义,实验组手术医师不仅可获得有效的栓塞路径,还能通过旋转三维影像获得更清晰的畸形血管团空间结构影像,解决了单纯造影重叠影像导致的病灶识别困难问题[13-14],也可通过三维DSA 彩色融合技术重建的血管树进行旋转观察,更利于观察栓塞过程中的畸形血管。

介入手术不可避免地会对手术医师和患者产生X 射线辐射[10,15],因此术中应严格控制并尽量降低辐射剂量[16-17]。 缩短X 线曝光时间并采取更合理的曝光模式,能有效地降低辐射剂量[18]。 三维DSA彩色融合技术有助于手术医师快速地确定靶血管走行,减少建立二维路径图和冒烟次数,从而使辐射相关指标AK 和DAP 值显著降低。

本研究结果还显示, 介入手术医师通过三维DSA 彩色融合技术导航更易于获取大脑中动脉远端血管准确的三维解剖结构,锁定目标血管走向,快速选择合适的C 臂工作角度, 减少频繁建立二维路径图而增加对比剂剂量, 有效降低了对比剂相关并发症发生[10,19-20]。 研究显示,三维融合导航降低了导丝导管在血管内反复操作导致的血管损伤等[6,10]。 本研究未观察到实验组与对照组在导丝导管损伤血管并发症上的差异, 原因可能是手术医师频繁地借助二维路径图确定微导管位置, 减少了血管损伤发生。

三维DSA 彩色融合技术也有助于基层医院对大脑中动脉远端血管病变等复杂血管介入手术开展和培训学习[21],具有较好的临床实用价值。

本研究为单中心研究且样本量不多,三维DSA彩色融合技术在大脑中动脉远端病变血管介入导航中的优势和存在问题,有待后期多中心大样本临床随机对照试验研究予以验证。