自然灾害应急会商协调网络特征与优化研究*

刘纪达,宋雨薇,安 实,董昌其

(哈尔滨工业大学 经济与管理学院,黑龙江 哈尔滨 150001)

0 引言

自然灾害是制约国家经济社会发展、影响人民生命财产安全的重要因素[1],中国是世界上受自然灾害影响最为突出的国家之一[2]。2018年3月国家机构改革,国家整合13方面应急职能组建应急管理部[3-4]。为提升自然灾害防治能力、进一步提升部门间的协调统筹,国务院于2019年3月建立由应急管理部、发展改革委和财政部为牵头部门,共14家部门和单位组成的自然灾害防治工作部际联系会议制度[5]。2020年5月,国务院决定于2020年至2022年开展第一次全国自然灾害综合风险普查工作[6]。现阶段自然灾害与其他类型的突发事件相互交织、相互叠加的现象突出,群发或链发突发事件增多。可见,单一应急组织已无法独立应对与满足处置自然灾害的各类需求,亟需不同层次、不同规模、不同类型的应急组织间进一步协调与配合。

现阶段,计划型的制度化应急协调与响应型的自发式应急协调是应急协调关系的主要表现形式[7]。一方面,为有效应对自然灾害、减轻自然灾害造成的各项损失,各类应急组织通过建立协调机制、健全应急预案、签订战略协议等形式形成制度化应急协调关系。另一方面,应急组织在应急处置、应急救援、应急保障实践中将形成一种非正式和自发式的应急协调关系,扩大应急协调与应急合作的异质性资源。为更准确、清晰地解读与刻画突发事件应急管理中各应急组织间的合作、博弈与互动关系,应急网络研究得到学界的广泛关注[8-10]。学者将网络分析方法应用到自然灾害[11]、事故灾难[12]、突发公共卫生事件[13]等典型案例描述与分析中,相关研究结合应急管理的全周期特征和应急管理任务类型,对不同规模、不同层次、不同阶段的应急组织间合作与协调关系进行刻画[14]。同时,学界已注意到应急网络的动态性演进性特征,亦有研究围绕网络结构、节点属性的时序演进与关系演化开展有益探索。

自然灾害应急会商制度作为应急组织间沟通协调的形式之一,是统筹商定应急协调事项、对接应急协作需求、研究部署各项应急任务的重要机制和平台。探索自然灾害应急会商整体模式与实践效能,对提升应急组织协调水平、支撑应急指令部署、助力应急响应实践具有重要意义。然而,既有研究多以介绍自然灾害应急会商制度实践为主要内容,尚未从理论视角对自然灾害应急会商制度展开探索,探讨应急组织在应急会商中的协调机制与互动关系的研究成果较少,未能对自然灾害应急会商实践提供科学的理论指导。

为此,本文研究将构建我国自然灾害应急会商协调网络,通过考察应急会商协调规模的整体结构与节点属性,结合时序视角对应急管理部组建前后应急会商协调网络的演进特征进行分析,可视化地探究自然灾害的应急会商协调模式,在此基础上,提出提升自然灾害应急会商效率的对策建议,以期为优化自然灾害应急会商协调机制提供参考。

1 研究方法与数据基础

网络是突发事件应急响应中的有效组织模式,同时也是分析网络中组织节点交互关系的重要方法[15]。本文研究拟从网络视角探寻自然灾害的应急会商协调机制,通过引入社会网络分析,将参与自然灾害应急会商的职能部门视为网络中的行动者,构建自然灾害应急会商协调网络,并从网络整体结构与网络节点属性2个方面对应急会商协调机制进行刻画与分析,解读各职能部门间的合作关系。

在数据收集方面,本文以“全国自然灾害基本情况”在应急管理部、民政部以及国家减灾网的门户网站进行检索,收集得到2015年4月至2021年3月相关职能部门联合发布的月度、季度、年度全国自然灾害基本情况的通知与政策,共72条。在历次全国自然灾害基本情况发布中,通知围绕洪涝、地质、干旱、风雹、台风、地震、森林火灾等自然灾害,对各职能部门的会商协调机制进行刻画与描述。本文通过梳理通知中牵头部门与职能部门在应急会商中的协调与互动关系,建立部门间的交互关系矩阵,并据此构建中央层面的自然灾害应急会商协调网络。

2 应急会商协调网络构建与分析

2.1 应急会商协调网络结构分析

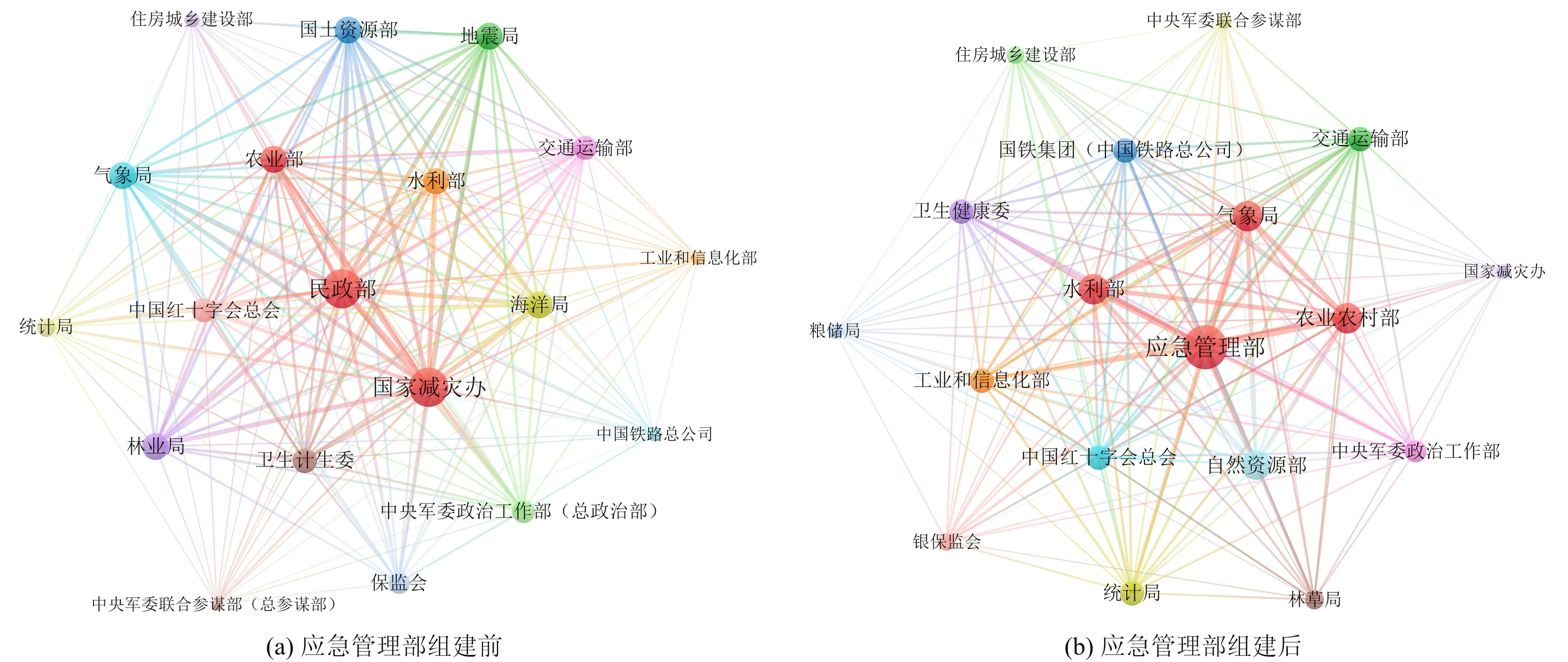

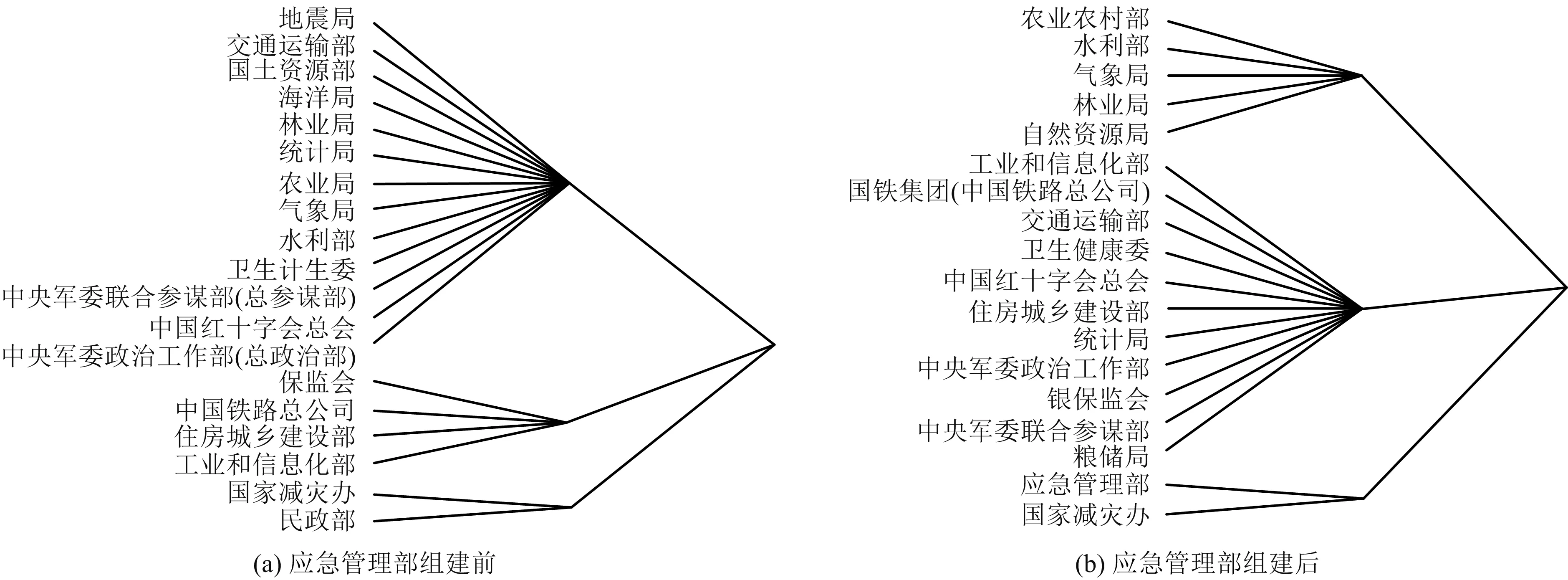

为清晰表现不同时期自然灾害的应急会商协调网络的基本概貌,以应急管理部组建(2018年4月)为时间节点,分别构建应急管理部组建前与组建后的自然灾害应急会商协调网络,如图1所示。由图1可知,应急管理部组建前后的自然灾害应急会商协调网络中,网络规模的数量即网络中涉及的职能机构与单位数分别为19与18,说明应急管理部的组建降低了应急会商职能机构的异质性,网络的机构节点数量有所精简。应急管理部组建后,应急会商协调网络的网络中心势由42.24%降至34.57%,说明网络存在的核心机构数量减少或机构节点权力平均倾向。对比图1(a)和图1(b)可知,应急会商协调网络的核心节点由民政部与国家减灾办转变为应急管理部。为考察自然灾害应急会商协调网络的密集程度,引入相对网络密度概念进行分析,应急管理部组建前后应急会商协调网络的相对网络密度分别为27.421,17.233,说明不同阶段网络形态均较为紧密,各机构节点间均倾向于形成较为严密的协调关系。从演进视角看,在应急管理部组建后,特别是自然灾害防治工作部际联席会议制度等常态化协调机制的建立,使得各职能机构不必依托专项会商协调工作建立联系。虽然网络紧密程度有所减弱,但在一定程度上可降低协调成本、规避应急资源浪费。在网络视角下,形成由紧密集中型网络向紧密耦合型网络的演进路径。

图1 应急会商协调网络

2.2 应急会商协调网络的机构节点分析

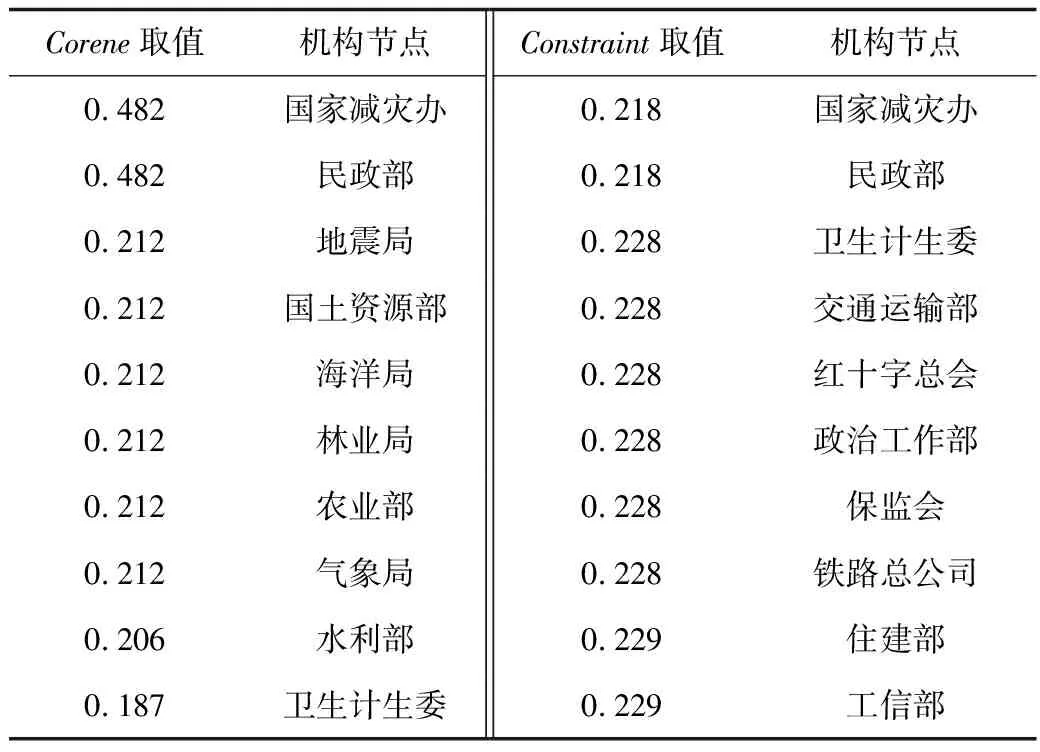

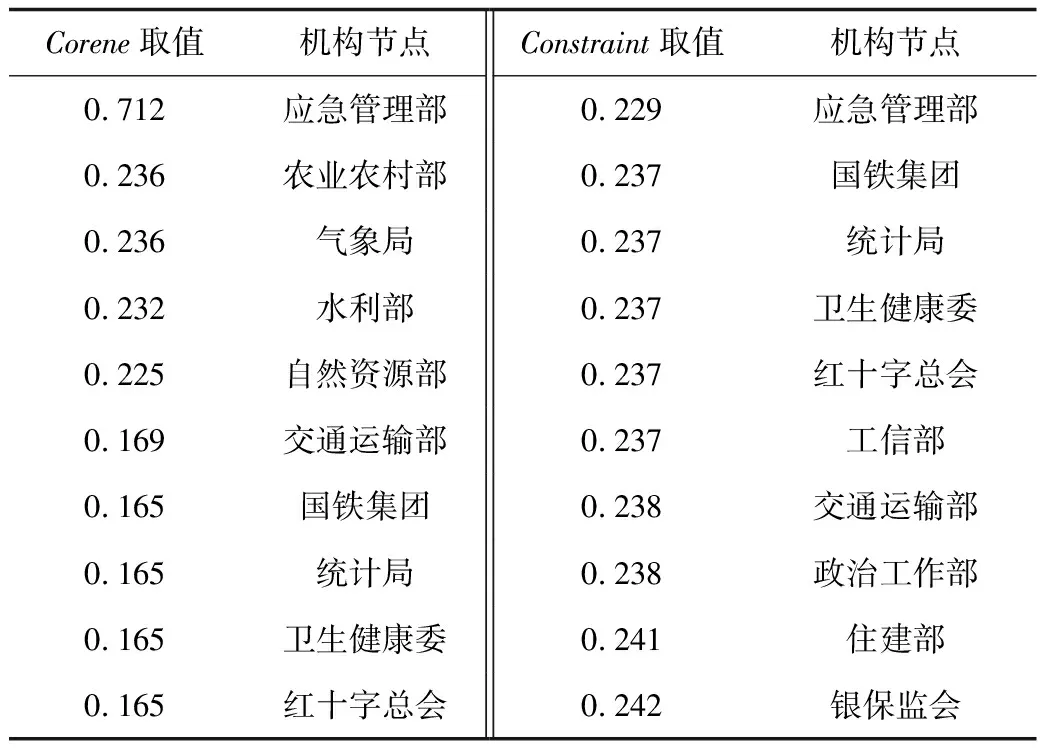

本文将通过网络节点属性指标与机构间关系弦图分析自然灾害应急会商协调网络组织角色的功能定位与互动关系。基于核心-边缘理论与结构洞理论,分别计算应急会商协调网络各机构节点的核心度(Corene)与限制度(Constraint),应急管理部组建前、后网络节点属性分别见表1~2。其中,Corene的取值为降序排序,Constraint的取值为升序排序,并分别列出排名前10的机构节点名称。核心度是刻画机构节点在网络中影响力大小和靠近网络中心程度的指标;限制度表示机构节点在网络中拥有结构洞的能力,进而反映机构节点对网络资源的控制程度与传递水平。应急会商协调网络的机构间关系弦图如图2所示,可有效表示职能部门节点间的往来频率和交互关系,判别职能部门间交互的亲疏程度。

图2 应急会商协调网络的机构间关系弦图

表1 应急管理部组建前网络节点属性

在应急管理部组建前的第1阶段,国家减灾办与民政部的核心度最高且限制度最低,关系弦图中2者的谱带最宽,说明2者既靠近应急会商协调网络的中心位置,同时对其他机构节点间的协调与沟通有较大的影响力,在应急会商协调网络中起主导作用。由表1可知,网络中核心度排名靠前的节点多为各类自然灾害防治的职能机构,如地震局、林业局、气象局、水利部等,说明这类机构在网络中更倾向于发挥自己的政策保障角色。而网络中限制度排名靠前的节点多为减灾会商协调的辅助机构,其在网络中受影响程度较低,因此更容易发挥节点的协调与中介属性。

表2 应急管理部组建后网络节点属性

在应急管理部组建后的第2阶段,应急管理部的核心度指标远高于其他机构节点,且因限制度较小而拥有更多结构洞的能力,在自然灾害应急会商协调网络中同时履行主导核心和协调串联角色。同时,应急管理部与其他节点的联结谱线最宽,说明其具有更强的资源输出能力,应急管理部的支点与桥梁纽带作用得以强化。相对应的,国家减灾办的日常协调职能划归应急管理部实施,因此其核心度与限制度排序均未在前10。与第1阶段相类似,农业农村部、气象局、水利部、自然资源部等具有灾害协调管理职责的机构节点仍具有较高的核心度指标和网络资源交互水平,是应急会商协调网络的核心区节点,保障并支撑着应急会商协调机制的实施。国铁集团、统计局、卫生健康委、交通运输部等辅助机构节点依然具有较低的限制度,虽然对网络资源的占有率较低,但均为应急会商协调网络的桥梁与纽带节点,具有较强的信息传递和共享能力。

3 应急会商协调网络凝聚子群分析

3.1 应急会商协调网络机构节点分析

本文将基于社会网络分析的CONCOR模型考查自然灾害应急会商协调网络凝聚子群情况。应急会商协调网络分区如图3所示,应急管理部组建前后的自然灾害应急会商协调网络均拥有3个凝聚子群。研究基于各机构节点在国家各项应急预案中的职能要求与节点属性参数,将获得的凝聚子群依次划分为核心牵头机构、协调保障机构、跟随配合机构。

由图3(a)可知,在应急管理部组建前,民政部与国家减灾办是网络的核心牵头机构,地震局、交通运输部、国土资源部、海洋局、林业局、统计局、农业部、气象局、水利部、卫生计生委、联合参谋部、红十字总会、政治工作部共13个机构为网络的协调保障机构,保监会、中国铁路总公司、住建部、工信部则为网络的跟随配合机构。在应急管理部组建后,由于职能机构的变革与机构职责的重新分配,图3(b)显示应急会商协调网络的子群划分情况亦发生显著变化。此时,网络的核心牵头机构为应急管理部与国家减灾办,协调保障机构为农业农村部、水利部、气象局、林草局与自然资源部,跟随配合机构由工信部、国铁集团、交通运输部、卫生健康委、住建部、统计局、政治工作部、银保监会、联合参谋部、粮食和物资储备局共11家机构与单位构成。

图3 应急管理部组建前、后应急会商协调网络节点分区

民政部与应急管理部分别作为不同阶段国家减灾办的办事机构,与其共同组成不同阶段网络的核心牵头机构。在应急管理部组建前,由于自然灾害的职能较为分散,应急会商协调网络中协调保障机构规模较大;在应急管理部组建后,作为各类型灾害业务主管部门的农业农村部、水利部、气象局、林草局与自然资源部共同构成协调保障机构集合。其他相关职能机构则由原协调保障机构转为跟随配合机构,如统计局、红十字总会、联合参谋部、政治工作部等。

3.2 应急管理部组建前网络凝聚子群分析

为讨论自然灾害应急会商协调网络中各子群的派系结构与资源流动关系,研究得到应急管理部组建前网络机构子群的密度矩阵见表3,机构子群桑基图如图4所示。同时,将结合E-I指数对子群的分派性进行度量,E-Iindex=(EL-IL)/(EL+IL),其中,EL代表机构子群间的关系数,IL代表机构子群内部的关系数。

表3 应急管理部组建前的网络密度矩阵

图4 应急管理部组建前的机构子群桑基图

在应急管理部组建前,应急会商协调网络的E-I指数为0.239,表明各机构子群的外部关系稍多于内部关系数量。网络中的各机构子群关系趋向于随机分布,这与不同类型自然灾害分别隶属于不同职能机构有关,各机构子群在网络中处于相对平等的位置。对于各机构子群而言,核心牵头机构、协调保障机构与跟随配合机构的E-I指数分别为0.166,0.281,0.421。说明核心牵头机构的内部关系较多,更倾向于子群内部的相互认同,而非与其他子群发生合作。应急管理部组建前,民政部是通过国家减灾办的议事协调平台实现与各职能部门的会商与协调。

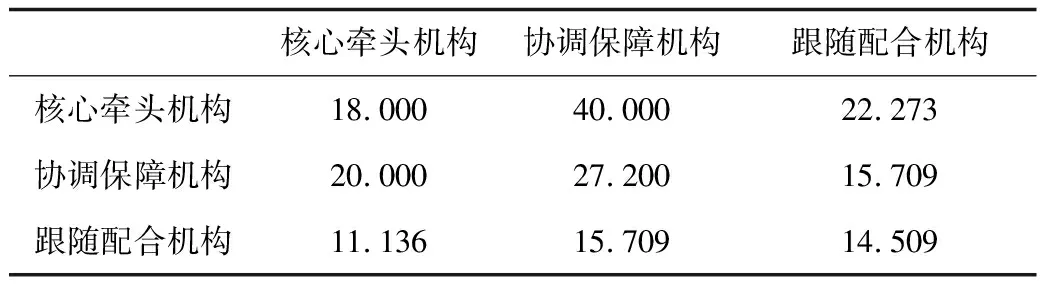

在网络资源输出与获取方面,核心牵头机构在会商协调网络中扮演资源输出子群的角色,其对协调保障机构与跟随配合机构的资源给予程度较高。同时,核心牵头机构与协调保障机构间具有更高频、更紧密的合作关系。由表3可知,协调保障机构子群与跟随配合机构子群相互之间的资源输出与资源获取是相等的,说明协调保障机构与跟随配合机构是网络的资源获取子群与资源传递子群。

3.3 应急管理部组建后网络凝聚子群分析

研究梳理应急管理部组建后的自然灾害应急会商协调网络的密度矩阵见表4,并据此绘制机构子群桑基图如图5所示。

表4 应急管理部组建后的密度矩阵

图5 应急管理部组建后的机构子群桑基图

从网络的分派结构方面看,与上一阶段应急会商协调网络相比,应急管理部组建后的网络E-I指数明显上升,为0.353。说明各机构子群间的合作关系较多,应急会商协调网络不存在派系林立的情形。这一阶段中各机构子群对整体网络和其他机构子群的认同感更高,能更有效地应对危机和风险。在机构子群角度,其E-I指数由高到低排序依次为核心牵头机构子群(0.552)、跟随配合机构子群(0.298)、协调保障机构子群(0.135)。其中,以应急管理部和国家减灾办核心牵头机构E-I指数最高,说明核心牵头机构更倾向于与其他机构子群间形成的外部合作关系,而非应急管理部与国家减灾办间形成内部合作关系。这是由于应急管理部组建后,国家减灾办、国务院抗震救灾指挥部、国家防总以及国家森防指等国务院议事协调机构的具体职能分别由民政部、地震局、水利部与林业局转设应急管理部,该阶段应急管理部拥有更多的自然灾害应急资源,可以更平等和直接地与相关职能部门建构应急会商协调关系,与上一阶段民政部需依托国家减灾委员会平台开展减灾会商协调的工作机制有一定差异。

从网络资源的输出与获取方面看,应急会商协调网络中核心牵头机构的资源输出大于资源获取,而协调保障机构与跟随配合机构均是资源获取大于资源输出。同时,核心牵头机构仍然表现为网络资源输出最多的机构子群,而协调保障机构则是网络资源获取最多的机构子群。同时,核心牵头机构与协调保障机构和跟随配合机构的资源输出水平差异较上一阶段有所降低,即3者的资源输出总量差值呈减小趋势。

4 自然灾害应急会商协调模式的优化建议

4.1 实现日常应急会商协调与灾情发布协调统一

本文主要是对各职能机构在全国自然灾害基本情况发布时建立会商协调关系的客观描述,但日常应急会商协调的实施同样重要。坚持常态化与非常态化应急会商协调相结合,规避或降低应急资源的重复配置,对提升职能机构会商协调的综合水平具有重要意义。除灾害数量、受灾人数、转移安置、房屋倒塌、农业受灾、经济损失等自然灾害基本信息与情况汇总发布外,应急管理部与国家减灾办还需综合考量洪涝、地质、干旱、风雹、台风、地震、森林火灾等自然灾害发展规律,依据自然灾害应急管理的实践特征,带动各职能机构深入开展应急减灾的日常研判与会商合作。

4.2 充分发挥各项部际横向协调机制的平台优势

为解决自然灾害的跨部门事项、提升自然灾害应急协调水平,我国在中央层面形成以议事协调机构与部际联席会议为主的应急协调与沟通机制。在应急会商协调实践中,需依托议事协调机构办公室与部际联系会议办公室的日常部署以及议事协调机构成员单位会议与部际联席会议联络员会议的专项部署,发挥部际横向协调机制的平台优势,协调指导各职能机构应急管理职能的实施,加深各职能机构间的合作关系,积累、筑牢自然灾害减灾会商的信任基础。同时,要及时优化与自然灾害应急相关的部际横向协调机制,如更新机构类别、纳入资源优势机构、延伸机构职能等,以实现部际协调机制更新并保持部际协调平台活力。

4.3 以应急会商协调助力应急响应处置实践

部署应急会商协调是以提升自然灾害应急水平、减轻自然灾害相关损失为根本目标。需搭建会商协调与应急实践相衔接的桥梁与纽带,充分挖掘职能机构在应急会商协调中形成的合作规模与组织基础,推动自然灾害应急响应与应急处置的高效实施。如优化应急管理与农业农村、水利、气象、自然资源、林业和草原等机构部门的灾情评估与预警响应机制,提升各类自然灾害信息预警预报效率;完善应急管理与财政、粮食和物资储备、红十字会等机构的会商研判协调对接机制,提升自然灾害救灾资金、救灾物资的配置水平与人员转移安置、生活救助能力;建立健全应急管理、综合性消防救援队伍与国有企业及专业救援队伍的协同救援机制,形成应急救援异质性优势、提升灾害应急救援合作效能。

5 结论

1)自然灾害应急会商协调网络具有向核心节点集聚的趋势,且网络整体紧密程度较高。应急管理部组建前后,网络规模因应急管理部的组建降低了职能机构的异质性而有所精简。网络中心势与相对网络密度均呈现下降趋势,形成由紧密集中型网络向紧密耦合型网络的演进路径。

2)在应急会商协调网络中,同为不同时期国家减灾办职能承担机构的民政部或应急管理部具有最高的核心度与最低的限制度指标,说明二者同时履行核心与串联机构角色。民政部或应急管理部与其他机构的连接谱线最宽,说明二者是网络的资源输出者。自然灾害的业务主管部门或具有协调管理职责的机构一般具有更高的核心度指标,距离网络中心较近,是网络形成的支撑机构。其他网络中辅助机构节点则因资源输出能力弱和对整体网络形态的影响小,具有较低的限制度指标,在网络中多以资源传递的中介机构出现。

3)应急会商协调网络的子群均可划分为核心牵头机构子群、协调保障机构子群与跟随配合机构子群3种类型。网络的E-I指数由0.239上升至0.353,说明应急管理部组建后网络子群间的合作关系增强,子群间和子群对网络的认同感更强,应对危机和风险能力更强。核心牵头机构子群的E-I指数由0.166上升至0.552,表明应急管理部组建后核心牵头机构子群更倾向于与其他机构子群间形成的外部合作关系在网络资源分配方面,核心牵头机构子群始终扮演着资源输出者的角色,而协调保障机构子群和跟随配合机构子群更倾向于资源的获取与双向交换。