南堡凹陷Ⅱ号、Ⅲ号构造带断裂构造发育特征及成因

杨荣超 , 李 亮, 娄 瑞, 刘 露 , 刘 聪 , 高 添

(1.中国石油冀东油田分公司,河北 唐山 063004;2.东北石油大学 地球科学学院,黑龙江 大庆 163318;3.CNPC断裂控藏实验室,黑龙江 大庆 163318;4.中国石油大学 地球科学学院,北京 102249)

南堡凹陷是位于渤海湾盆地北部的一个Ⅲ级负向构造单元,面积约 1 932 km2。自新生代以来,多期区域应力场方向的变化导致凹陷内部断裂系统十分复杂,整体上呈现北断南超的箕状形态特征[1]。根据断层特征与地层充填差异的影响,南堡凹陷主要分为3个构造演化阶段:裂陷Ⅰ幕、裂陷Ⅱ幕和后裂陷期[1]。

南堡凹陷Ⅱ号、Ⅲ号构造带作为凹陷内典型的中浅层油气有利富集区,油气富集差异大[4-5],究其原因是构造带内断裂发育密集且相互作用关系复杂,受基底先存断裂及应力场方向转变等因素的影响,断裂成因机制尚不明确。因此有必要开展对该地区断裂构造发育特征的解析,明确断裂间组合模式及活动时期,并最终对研究区断裂形成演化过程及成因机制进行研究,进而为南堡凹陷下一步油气勘探提供理论依据。

1 地质背景

南堡凹陷北以西南庄断层与老王庄凸起、西南庄凸起相接,南以斜坡或断阶带与沙垒田凸起相连,东以柏各庄断层与柏各庄凸起、马头营凸起及石臼坨凹陷相邻,西以涧南-新港潜山与北塘凹陷相隔[1-3](图1-A);沉积层序自下而上发育沙河街组(Es)、东营组(Ed)、馆陶组(Ng)、明化镇组(Nm)和平原组(Qp)。层序中共存在3个重要的不整合界面,分别为Es底界、Ed底界和Ng底界,其中Es和Ng底界面属于区域性不整合界面,Ed底界为次级不整合界面[6-7]。基于这3个构造层序界面,南堡凹陷在剖面上分为4个构造层次,分别为前新生代基地构造层、沙河街组构造层(裂陷Ⅰ幕)、东营组构造层(裂陷Ⅱ幕)和馆陶组-明化镇组构造层(后裂陷期)[8-9](图1-B)。

南堡凹陷Ⅱ号、Ⅲ号构造带位于南堡凹陷南部滩海处(图1),夹持于林雀次洼与曹妃甸次洼之间,西邻Ⅰ号构造带,东接Ⅳ号构造带。2组构造带平面上斜列分布,根据剖面上断层组合样式,Ⅱ号构造带还可细分为Ⅱ号北构造带和Ⅱ号东构造带。不同构造带中独特的构造样式导致油气聚集成藏具有明显差异性,其中Ⅱ号东构造带油气储量最大,是冀东油田规划的中浅层重点勘探目标。因此,正确理解南堡凹陷Ⅱ号、Ⅲ号构造带整体断裂构造发育特征及其成因,对指导该地区勘探部署具有重要意义。

2 构造特征

构造样式是盆地多期构造变形叠加效应的结果,是不同应力作用下所产生构造的总和,研究的目的在于揭示地质构造发育的规律。通过对南堡凹陷Ⅱ号、Ⅲ号构造带三维地震资料的构造解析,构造带整体表现受控于主干边界断层,呈现典型伸展构造样式。

图1 南堡凹陷构造位置和地层综合柱状图Fig.1 Location and stratigraphic column of Nanpu Sag

2.1 平面展布特征

Ⅱ号、Ⅲ号构造带主要由NEE-近EW向的伸展断裂构成,3条主干边界断层F2-1、F2-2和F3-1倾向NW且相互平行,平面延伸长度约为15 km,自南向北断层轨迹依次向西偏移。平面上以平行对倾式为主要组合样式,不同构造带内断裂平面组合、分布特征存在一定的差异:Ⅱ号北构造带内次级断层多向北倾,相互切割,在平面上组成网状交织式的断层样式;Ⅱ号东构造带平面辐射范围最大,次级断层延伸长度最长且近似平行;Ⅲ号构造带平面展布范围最小,次级断层走向上不连续,表现为雁列式组合(图2)。

2.2 剖面构造特征

就剖面特征而言,南堡凹陷Ⅱ号、Ⅲ号构造带整体上表现为受控于NW倾向主干边界断层,深部呈“堑垒式”、中浅部呈“似花状”的构造(图3)。其中Ⅱ号构造带以基底先存断层F2为界,存在2个完整的复合“y”字形组合构造,分别为Ⅱ号北构造带和Ⅱ号东构造带。断裂带边界一般由一条主干断层与其上盘规模较大的反向倾斜断层组成。基底先存断层F2和F3仅存在于剖面底部,向上消失于东三段地层中,垂向上表现为铲式断层特征,对沙河街组沉积有明显的控制作用,并在深部与主干边界断层相连。3条NW倾主干断层断面呈铲式,垂向上贯穿断陷构造层和拗陷构造层,彼此之间呈“多米诺骨牌式”排列。每个断裂带内发育多条对称相向倾斜的次级断层,这些次级断层均在主干断层上盘出现,多数为平直的板式正断层,在东营组之上地层以“y”字形或反“y”字形的组合样式向下逐级搭接收敛到主干断层上,形成“似花状”断裂密集带。受主干断层影响,“y”字形断层切割关系明显,主体表现为NW倾断层限制了SE倾断层。作为重点研究对象的Ⅱ号东构造带,存在于F2和F3断层之间,断层数量最多,断裂带展布范围最宽。

图2 明化镇组底界面Ⅱ号、Ⅲ号构造带断层平面展布特征和断层玫瑰花图Fig.2 Plane distribution characteristics and fault rose diagram of faults in Ⅱ and Ⅲ structural zones at bottom boundary of Minghuazhen Formation

图3 研究区典型地震解释剖面Fig.3 Typical seismic interpretation profile in the study area(剖面位置见图2)

根据主干断裂活动性质与构造分布位置的差异,Ⅱ号、Ⅲ号构造带自西向东可划分为3个区带。西部:此位置Ⅱ号北构造带最为完整,Ⅲ号构造带尚未出现,Ⅱ号东构造带的主控断层为北侧SE倾向的边界断层,Ⅱ号北和Ⅱ号东断裂带共同构成“共轭式”断层组合,浅层主干断层相向倾斜,在两个“地堑”之间发育窄条状地垒(图4中C-C’剖面)。中部:Ⅱ号北构造带内断层数量减少,断层间距变大,Ⅲ号构造带以完整段出现,Ⅱ号东构造带的主控断层已转变为NW倾向的断层,并在深部搭接在F3的上盘,形成明显背形构造(图4中B-B’剖面)。东部:Ⅱ号北构造带基本消失,Ⅱ号东、Ⅲ号构造带靠近Ⅳ号构造带并有断层发生连接现象,断裂带范围逐渐变宽,断裂排布更松散(图4中A-A’剖面)。

3 构造带发育特征

现代伸展构造的研究成果表明,裂陷盆地内断层的几何形态和活动性质对盆地的形成和演化、沉积物充填和油气成藏有重要的控制作用[1-2]。不同时期的断层在盆地构造演化及油气成藏过程中起到的作用不同,所以进行断裂系统划分是十分必要的。

3.1 断裂活动时期

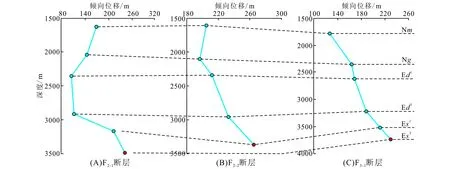

从剖面上看,Ⅱ号、Ⅲ号构造带存在各层位分布富集的断层,这些断层在生长和活动时期存在差异,笔者采用“倾向位移曲线”[10]的方法准确标定断裂形成和活动时期,从而作为断裂系统划分的依据。通常来说,断距最大值代表断层成核点。绘制主干边界断层倾向位移曲线后发现,F2-1、F2-2和F3-1断层断距最大值出现在沙河街组内,表明断层形成于沙河街组沉积时期(图5)。其中F2-1和F2-2分别在东一段和馆陶组沉积时期出现断距极小值后又向上逐渐增加,表明断层形成后在该时期出现活动间断,在明化镇组沉积期与浅部新生断层发生倾向连接后一起持续活动。

3.2 断裂系统划分

根据断距-埋深曲线和生长指数曲线,可将Ⅱ号、Ⅲ号构造带发育的断裂分出3套断裂系统,即:基底先存断裂系统,指Ed底界反射界面之下发育的断裂,特指F2和F3断层;晚期新生断裂系统,指Ed底界反射界面之上发育的断裂;长期活动断裂系统,指剖面上自下而上贯穿所有层并持续活动的断层(图6)。

图4 研究区垂直于断层走向的联合剖面Fig.4 Fence profiles perpendicular to the strike direction of fault in the study area

图5 研究区主干断层倾向位移曲线Fig.5 Dip displacement curve of main faults in the study area

3.2.1 基底先存断裂系统

研究区内基底先存断裂仅包括F2和F3断层,断层数量相对较少,组合样式简单,走向NNE,倾向NW。作为南堡凹陷内基底先存断层仅在沙河街组沉积时期活动,但位移量较大,对沙河街组的沉积体系及构造变形样式均有明显的制约;剖面上,断层向上消失于东三段,主要与东三段发育的大套泥岩的分隔作用有关。

3.2.2 晚期新生断裂系统

晚期新生断裂系统主要在东营组、馆陶组和明化镇组发育,断层走向多为NEE向。少数断层于东营组形成并向上传播成为构造带的边界,多数断层于明化镇组形成, 在边界断层控制范围内发育。这些断层在剖面上与边界断层构成“y”字形组合,用于调节局部应变,控制沉积作用极弱,是油气在浅部有利聚集部位。

3.2.3 长期活动断裂系统

该类断层始终保持着继承性活动,是该地区重要的油源断裂[11]。研究区内该类断层运动形式非常相似,均为沙河街组产生,向上持续传播生长成为负花状构造组合中的边界断层。断层走向以NE向为主,与沙河街组NW-SE向的伸展应力场相对应,剖面上呈上陡下缓的铲式,且不同时期断层走向有微弱变化,表明断层在不同构造时期受应力场的转变发生了斜向伸展。

图6 断裂系统划分剖面图Fig.6 Profile of fault system classification(剖面位置见图1)

3.3 断裂形成演化过程及其特征

新生代以来,南堡凹陷经历了裂陷Ⅰ幕、裂陷Ⅱ幕及后裂陷期3个演化阶段,Ⅱ号、Ⅲ号构造带内断裂在不同演化阶段呈现出不同的活动特性(图7)。

3.3.1 裂陷Ⅰ幕(沙河街组沉积期)

裂陷Ⅰ幕,先存基底断层F2和F3的走向与伸展方向基本垂直,协调性较好,在此时期活动性较强,控制沙河街组沉积。此外,在强烈伸展环境下,形成一系列NE向板式正断层,与先存基底断层一同构成“多米诺骨牌型”构造样式。由于NE向断层比NNE向断层与伸展方向的夹角更大,其上盘沉积的厚度也较大。

3.3.2 裂陷Ⅱ幕(东营组沉积期)

裂陷Ⅱ幕,南堡凹陷构造应力场方向发生了由NW-SE向至近NS向的转变[1-3],受基底断层、应力场方向转变以及沉积层序机械性质多重因素的影响,Ⅱ号、Ⅲ号构造带在该时期的演化过程显得尤为复杂。首先,受应力方向改变及沉积地层机械性质的影响,F2和F3断层在剖面上仅延伸至东三段地层中,断面发生强烈弯曲呈铲式。其次,裂陷Ⅰ幕形成的NE向断层在此时期持续发生斜向伸展活动,断面弯曲,控制地层沉积,并与在其上盘形成的大规模反向断层组合成“y”字形构造,共同构造各断裂带的边界,复杂断裂带初具规模。

图7 南堡凹陷Ⅱ号、Ⅲ号构造带形成演化过程Fig.7 Formation and evolution of Ⅱ and Ⅲ structural zone in Nanpu Sag(剖面位置见图1)

3.3.3 后裂陷期(馆陶组-明化镇组沉积期)

馆陶组沉积时期,除长期活动断裂系统外,少有断层活动,地层展布均匀,盆地进入拗陷期,构造活动微弱。明化镇组沉积时期,在已有复杂断裂带雏形的基础上,在边界断层内部形成一系列“y”形、复杂“y”形或复合“y”形晚期断层,使得复杂断裂带变得更为完整。

4 成因分析

4.1 F2和F3断层与上覆构造带的潜在耦合关系

F2和F3作为基底先存控陷断层,早期活动强度巨大,但为何没贯穿浅部构造层却被封存在东三段泥岩之下,反而是沙河街组新生正交断层向上传播控制浅部断裂带的发育,深浅两套断裂系统是何种耦合关系,一直以来是南堡凹陷的未解难题。笔者通过分析研究区断裂构造发育特征,得到以下认识:F2和F3潜伏于Ⅱ号、Ⅲ号构造带深部,沙河街组沉积前走向NNE,经裂陷Ⅰ幕NW向斜向伸展后,断层末端向北逐渐传播,断层轨迹逐渐向NE向弯曲偏转,断层南段活动性强,北段活动性弱。同时,在F2和F3断层北部末端附近,新生3条正交于伸展应力场方向的F2-1、F2-2和F3-1断层。在东营组沉积期,伸展应力场由NW-SE向转变为近NS向,相较于NNE向先存基底断层,沙河街组新生NE向断层与东营组伸展应力场夹角更大,更易发生斜向伸展向上传播。与此同时,东三段沉积了巨厚的泥岩,在应力场方向转换以及地层机械性质改变的双重作用影响下,原平直断面发生弯曲,变成上陡下缓的铲式形态。在深部,F2-1和F2-2分别与F2和F3发生搭接,形成铲式扇构造,共同控制凹陷演化进程。早期先存断裂继承性活动诱导浅部发育次级正断层,两者在空间上受东三段地层分隔,构成间接关联的耦合关系。

4.2 复杂断裂带的成因

断裂带可形象地称为“断裂密集带”,意为集中带状分布的断裂集合。通常来说,断裂带一般于拗陷期定形或形成,且基底的断陷构造与断裂带有密切的关系。控制断裂带发育的因素主要包括先存构造、应变非均质性、变换构造带、岩层力学性质和主干断层位移等因素[12-14]。就南堡凹陷Ⅱ号、Ⅲ号构造带来说,主要受先存构造、应变非均质性和岩层力学性质三种因素的影响。

裂陷Ⅰ幕沙河街组沉积时期,基底先存断层F2、F3发生斜向伸展持续活动,同时NW-SE方向的伸展环境是形成NE走向控带断层的主要应力条件。裂陷Ⅱ幕东营组沉积时期,原NNE、NE走向断层在近NS向伸展作用下发生斜向伸展,加之东营组底部厚层泥岩的分布使岩层力学性质发生变化,剖面上断层面上陡下缓呈铲式,且NE向控带断层与NNE向基底先存断层相连构成铲式扇组合控制沉积。此外,东营组沉积期新生一些反向断层与控带断层“y”形相交,共同成为构造带的边界,此时断裂带已显雏形。后裂陷期,伸展强度变弱,在边界断层范围之内形成一系列与主干断层走向近平行的次级断层,形成现今的构造样式(图8)。

图8 断裂形成演化模式图Fig.8 Model diagram of fault formation and evolution

4.3 动力学背景

南堡凹陷作为渤海湾盆地内的Ⅲ级负向构造单元,其构造变形特征与渤海湾盆地形成过程及动力学背景息息相关。渤海湾盆地分布于华北地台中东部,长期以来受东南部古太平洋板块运动的影响而表现出构造演化过程复杂的特点[15-16]。中生代晚侏罗世-早白垩世,古太平洋板块NWW-NW向俯冲到欧亚板块之下,促使研究区内成盆前的一系列NNE-NE向的先存断裂及NW向变换构造形成;新生代古新世-始新世,即沙河街组沉积期,古太平洋NW向俯冲,先存断层发生斜向伸展和伸展作用,控制了一系列新生NE向断层的形成;渐新世,即东营组沉积期,古太平洋SN向俯冲,区域应力场方向发生转变,控制NE-NNE向断层再活动的同时,部分区域形成近E-W向断层。最后太平洋板块后撤作用导致区域上经历裂陷后的热沉降过程,控制前期发育的各走向断层发生伸展、斜向伸展变形。

5 结 论

a.南堡凹陷Ⅱ号、Ⅲ号构造带是典型的伸展变形样式,平面上断层沿NEE向展布,以走向平行对倾式为主要断裂组合特征,剖面上整体表现为受控于NW倾向的主干边界断层,深部呈“堑垒式”、中浅部呈“似花状”的构造。

b.南堡凹陷Ⅱ号、Ⅲ号构造带垂向上根据断层活动时期可划分为3期断裂系统,分别为基底先存断裂系统、晚期新生断裂系统和长期活动断裂系统。

c.基底先存F2、F3断层潜伏于构造带基底,受东三段泥岩层的分隔作用,与晚期新生断层形成耦合关系。沙河街组沉积期,F2、F3断层与新生NE向的F2-1、F2-2和F3-1断层在深部发生连接构成铲式扇组合,继承性活动诱导浅部次级正断层的形成,间接控制浅部构造带的发育。东营组沉积期由于太平洋板块俯冲方向由NW向转变为近NS向,导致研究区内应力场方向发生转变;原NNE、NE走向断层在近NS向伸展作用下发生斜向伸展,东营组底部厚层泥岩的分布使岩层力学性质发生变化,造成断层发生几何形态上的转变,晚期一系列NEE向新生断层作为次级断层与先期主干断层共同构成密集断裂带。