对比微创穿刺抽吸术与传统开颅手术 对脑出血患者脑灌注水平与神经功能的影响

霍 利,丁立浩,嵇雪莱

(连云港市赣榆区人民医院神经外科,江苏 连云港 222100)

脑出血是临床比较常见的神经外科疾病之一,是指因非外伤原因导致颅脑内血管发生破裂、出血,该疾病与患者自身脑血管病变因素有关,同时也与合并症密切联系,如高血压、高血脂、糖尿病等,此类患者发生脑出血的风险远高于其他人群[1]。脑出血一旦发病,需尽快帮助患者降低颅内压,清除血肿,促进脑组织循环功能的恢复。传统开颅手术整体操作均在直视状态下进行,手术过程中操作者可清楚观察到患者颅内是否存在活动性出血,从而快速、准确、彻底地清除血肿,但手术期间脑组织暴露面积较大,术后患者易出现感染、神经受损等并发症,手术安全性较低[2]。而微创穿刺抽吸术使用颅骨锥在病灶相应位置的颅骨处钻孔,对颅骨造成的创伤小,且通过引流管引流血肿,患者耐受性高,有效降低了术后再出血的发生风险与手术操作对脑组织造成的影响[3]。基于此,本研究主要探讨微创穿刺抽吸术与开颅手术对脑出血的临床应用效果,以及对患者脑灌注水平与神经功能的恢复作用,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料按随机数字表法将2019年1月至2021年12月连云港市赣榆区人民医院收诊的68例脑出血患者分为对照组与观察组,各34例。对照组中男、女患者分别为15、19例;年龄52~80岁,平均(71.24±3.22)岁;出血量33~85 mL,平均(51.23±5.23) mL。观察组中男、女患者分别为16、18例;年龄51~82岁,平均(72.05±3.25)岁;出血量34~85 mL,平均(52.01± 5.33) mL。两组患者一般资料对比,差异无统计学意义(P>0.05),组间可实施比较。纳入标准:符合《中国脑出血诊治指南(2014)》[4]中的相关诊断标准,且经颅脑CT或MRI确诊为脑出血者;出血量 > 30 mL者;发病至就诊时间短于72 h者等。排除标准:凝血功能障碍者;合并其他脑部疾病者;过往有多次脑卒中史者等。本研究经连云港市赣榆区人民医院医学伦理委员会审核批准,所有患者家属均签署知情同意书。

1.2 手术方法两组患者入院后均接受常规治疗,包括吸氧、调节水和电解质平衡,降低颅内压等。对照组患者在常规治疗的基础上实施传统开颅手术,患者取仰卧位,全身麻醉后根据超声影像检查结果,在患者患侧耳前作一4 cm左右的直线形切口,牵拉并固定皮肤和皮下组织,充分暴露颅骨部分。然后打开距血肿最近的骨窗,以骨锯切割骨窗后暴露骨骼下的大脑皮层,在皮层软组织上作长度为2.5~3.5 cm的切口后进入血肿腔,在显微镜下,以吸引器将病灶内血块、瘀血等完全吸出;病灶清除后还纳骨瓣,缝合硬脑膜。观察组患者实施微创穿刺抽吸手术,手术体位与麻醉方式同对照组,根据术前超声影像检查结果确认血肿病灶位置,并做好标记,然后在标记处皮肤进行局部麻醉处理,待麻醉生效后以小型颅骨锥钻取小孔,并沿穿刺方向置入穿刺针,置入成功后拔出导丝,放置引流管,根据病灶内出血量选择置管数量,如出血量低于50 mL,选择单管置入;如出血量高于50 mL,则需选择双管置入;然后采用注射器连接引流管,进行首次抽吸,抽吸量以总血肿量的1/3为宜,抽吸结束后后缝合头皮以进行固定。术后1~2 d据患者实际情况继续抽吸淤血,每次抽吸完毕后立即关闭硅胶管,在此期间经由导管向病灶周围注射注射用尿激酶(武汉人福药业有限责任公司,国药准字H42021792,规格: 10万U/支),取2万U与2 mL 0.9%氯化钠溶液混合后进行注射,注射完毕后需立即关闭硅胶管,2次/d。抽吸结束后,使用CT对颅脑情况进行检查,如发现仍存在出血情况,则需根据实际情况调整硅胶管数量,并继续重复抽吸血肿,当连续抽吸后引流量超过病灶内血肿量的90%时,拔除硅胶管,剩余血肿可由脑组织自行吸收。两组患者术后均观察至出院。

1.3 观察指标①术后7 d依据《脑出血相关治疗指南与临床现状》[5]评估两组患者的治疗效果,显效:血肿彻底清除,语言、意识障碍等症状完全消失,患者意识恢复清晰,颅内压降低≥ 75%;有效:血肿基本清除,临床症状明显改善,患者意识基本清晰,50% < 颅内压降低 < 75%;无效:血肿未完全清除或患者仍处于昏迷状态,颅内压降低≤ 50%。总有效率=显效率+有效率。②分别采用无创颅内压监测仪与袖带法检测两组患者术前与术后24 h颅内压与平均动脉压,并计算脑灌注压,脑灌注压=平均动脉压-颅内压;采用彩色经颅多普勒超声诊断仪检测舒张末期血流速度、收缩期峰值流速。③根据美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)[6]对患者术前及术后3~7 d神经功能缺损程度进行评估,总分为42分,得分越高则提示患者神经功能越差。④观察并比较两组患者术后颅内感染、再出血及肺部感染等并发症的发生情况。

1.4 统计学方法应用SPSS 21.0统计学软件分析数据,计数资料以[ 例(%)]表示,采用χ2检验;经K-S法检验证实符合正态分布的计量资料以(±s)表示,两组间相同时间点比较采用单因素方差分析或t检验,组内不同时间点比较采用重复测量方差分析。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

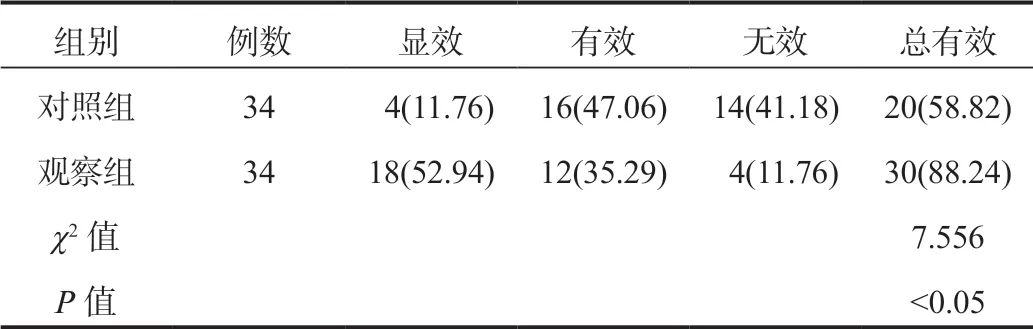

2.1 两组患者临床疗效比较术后7 d,观察组患者的临床总有效率高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组患者临床疗效比较[ 例(%)]

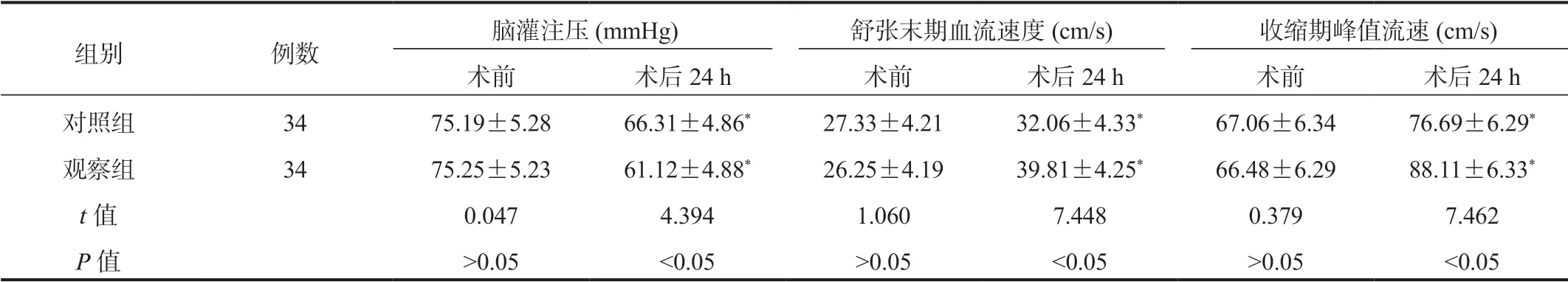

2.2 两组患者脑灌注压与血流动力学指标比较与术前比,术后24 h两组患者脑灌注压水平均降低,且观察组低于对照组;舒张末期血流速度与收缩期峰值流速均增快,且观察组快于对照组,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表2。

表2 两组患者脑灌注压与血流动力学指标比较(±s)

表2 两组患者脑灌注压与血流动力学指标比较(±s)

注:与术前比,*P<0.05。1 mmHg = 0.133 kPa。

组别 例数 脑灌注压(mmHg) 舒张末期血流速度(cm/s) 收缩期峰值流速(cm/s)术前 术后24 h 术前 术后24 h 术前 术后24 h对照组 34 75.19±5.28 66.31±4.86* 27.33±4.21 32.06±4.33* 67.06±6.34 76.69±6.29*观察组 34 75.25±5.23 61.12±4.88* 26.25±4.19 39.81±4.25* 66.48±6.29 88.11±6.33*t值 0.047 4.394 1.060 7.448 0.379 7.462 P值 >0.05 <0.05 >0.05 <0.05 >0.05 <0.05

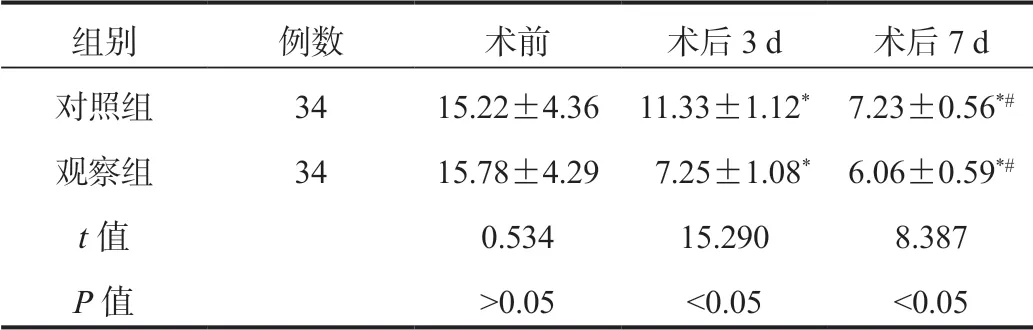

2.3 两组患者NIHSS评分比较与术前比,术后3~7 d两组患者的NIHSS评分均呈降低趋势,且观察组低于对照组,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表3。

表3 两组患者NIHSS评分比较(±s , 分)

表3 两组患者NIHSS评分比较(±s , 分)

注:与术前比,*P<0.05;与术后3 d比,#P<0.05。NIHSS:美国国立卫生研究院卒中量表。

组别 例数 术前 术后3 d 术后7 d对照组 34 15.22±4.36 11.33±1.12* 7.23±0.56*#观察组 34 15.78±4.29 7.25±1.08* 6.06±0.59*#t值 0.534 15.290 8.387 P值 >0.05 <0.05 <0.05

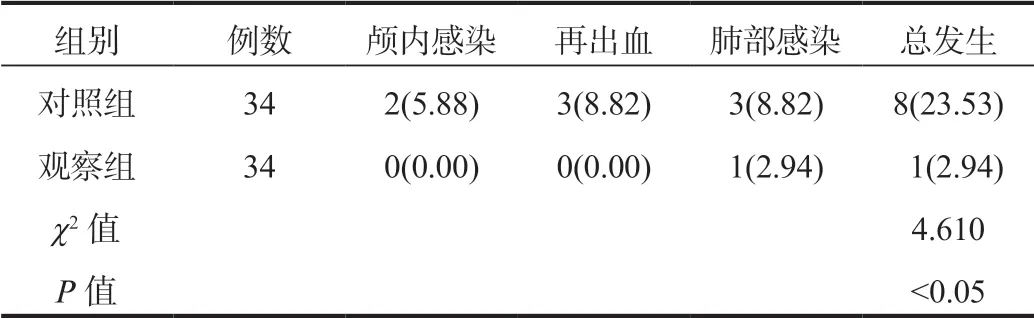

2.4 两组患者并发症比较术后,观察组患者并发症总发生率低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),且两组患者均未发生死亡,见表4。

表4 两组患者并发症比较[ 例(%)]

3 讨论

脑出血属于脑血管意外病变中较为严重的疾病类型,该病症发展速度极快,以颅脑组织内出血为主要症状,随着血肿病灶体积的逐渐增大,将会对脑实质形成不良压迫,继而影响脑组织、脑神经的功能和状态,如处理不当病情可在短时间内迅速恶化,这也是使患者致残的主要原因。目前临床在治疗脑出血时需根据患者的实际病情选择适当的治疗方式,多以外科手术方式干预,其中传统开颅术可在最短时间内快速清理血肿,降低出血病灶对脑组织、脑神经的过度影响,有效控制不可逆性损伤的发生概率,恢复脑组织血流灌注与循环功能,但其手术过程中需开放骨窗,对颅骨的整体结构性、稳定性等均会造成显著影响,可能对患者造成二次损伤;另外部分患者骨窗建立后难以修复,导致颅骨存在缺损,而缺损位置的脑组织无法受到保护,在术后生活中更容易受到伤害,严重影响患者预后恢复[7]。

近年来微创技术在神经外科领域中受到了广泛的关注与应用,其中微创穿刺抽吸收术是在传统开颅手术的基础上衍生而来,其有效避免了开颅手术创伤大、用时长等缺陷,在保障手术效果的前提下,可有效提升治疗安全性,降低术后感染的发生风险[8]。本研究中,观察组患者术后7 d的治疗总有效率高于对照组,术后24 h脑灌注压水平低于对照组,舒张末期血流速度与收缩期峰值流速均快于对照组,提示相较于传统开颅术,微创穿刺抽吸收术对脑出血患者的治疗效果显著,且可有效降低机体脑灌注水平,并促进脑血流恢复。分析其原因在于,采用颅骨锥在病灶相应位置的颅骨处钻孔,对颅骨所形成的创伤面积显著低于传统开颅术,因而患者对手术的耐受度相对较高,且术后血肿沿引流管缓慢流出,颅内压与脑灌注压下降缓慢而平稳,不会因颅内压力骤降而加重脑组织损伤;另外通过引流管注入尿激酶有利于提高血肿清除率,避免多次、反复抽吸,从而促进血流速度与局部侧枝循环的建立,修复损伤的神经元[9]。

在脑出血患者的治疗中,应以保障患者的生命健康为基础,目前国内颅内微创技术逐渐完善,穿刺抽吸术也趋于成熟,其对脑出血患者的临床治疗意义重大。本研究中,术后观察组患者的NIHSS评分与并发症总发生率均低于对照组,提示微创穿刺抽吸收术对脑出血患者的神经功能恢复作用显著优于传统开颅术,且治疗安全性更高。原因在于传统开颅手术过程中会对脑组织形成一定的牵拉与挤压,且骨瓣打开后易使缺损处骨瓣压力增大,对周围脑组织形成过度的影响,难以控制机体的损伤程度,不利于术后恢复[10];而穿刺抽吸术整体手术时间相对较短,仅需钻孔、置管、首次抽吸等操作,剩余血肿的抽吸工作则在手术后开展,有效降低了手术操作对脑组织造成的影响,且由于引流管会随着脑组织的搏动自行移动,并未对颅脑内组织产生切割力,故而有利于患者术后神经功能的恢复,并降低了并发症的发生概率[11]。但需要注意的是,由于微创穿刺抽吸手术需要在非直视状态下操作,因此对临床的专业性相对要求较高,虽有颅内CT扫描影像作为参考,但仍不如开颅手术更加直观,操作者无法了解周围组织的具体情况,在穿刺、置管时动作须轻柔,从而在最大程度上减少对脑组织造成的损伤[12]。

综上,相较于常规开颅术,微创穿刺抽吸术对脑出血患者的治疗效果显著,并可有效改善脑灌注水平,促进脑血流与神经功能的恢复,且手术安全性更高,建议临床推广与应用。