近代关税自主政策变迁中的利益集团分析

韩 毅, 贾 静,2

(1. 辽宁大学 经济学院, 沈阳 110036; 2. 沈阳大学 机关党委, 沈阳 110044)

0 引 言

中国关税自主权从丧失到收回,历经百余年,这期间中国为收回关税自主权做了多种尝试,从清末实施新政以限制外籍税务司的权力,设立税务处力求改变海关隶属关系,到北洋政府试图借助3次国际会议争取关税自主,都因清政府和北洋政府、民族资产阶级和列强集团的综合实力与利益诉求不同而未能成功。直至南京国民政府时期,关税自主的主导者南京国民政府和协助者民族资产阶级势力均已成熟,而阻碍者列强集团势力削弱,局势才有所转变。此时的列强集团同意与中国签订关税新约,中国得以逐步收回关税自主权。

1 利益集团与制度变迁

新制度经济学将制度作为解释长期经济绩效的核心内生因素,将利益集团视为推动制度变迁的重要组织角色,并形成了“制度与组织的交互作用决定了制度变迁方向”的基本认识[1]。由于利益集团的目标往往是相互冲突的,不同利益集团对制度变迁施加的推动力方向不同,这种合力将决定制度变迁的方向,而合力的产生过程就是利益集团博弈的过程。

美国经济学家和社会学家奥尔森是较早全面系统地研究利益集团与制度变迁关系的经济学家,他认为利益集团是制度变迁的推动主体,利益集团的强大与否直接影响制度的好坏,制度并不是完全理性的产物,也不是完全自然演进的产物,而是不同利益集团相互博弈的结果。利益集团对制度变迁具有决定作用。

美国经济学家诺思和美国经济史学家戴维斯认为制度均衡是暂时的,制度在人们的互相博弈中变动。“制度变迁的实质是在组织的作用下改变社会游戏规则并将其程序化”[2]。不同的利益集团为了获得因外部约束条件,如技术、资源禀赋、创新或制度供给等因素的变化而产生的潜在利润,通过运用成本-收益分析与其他的利益集团进行利益博弈,而利益集团的力量对比决定了其在讨价还价中的地位。利益集团力量的变化也会投射到制度变迁的过程中。

2 中国近代关税自主政策的变迁

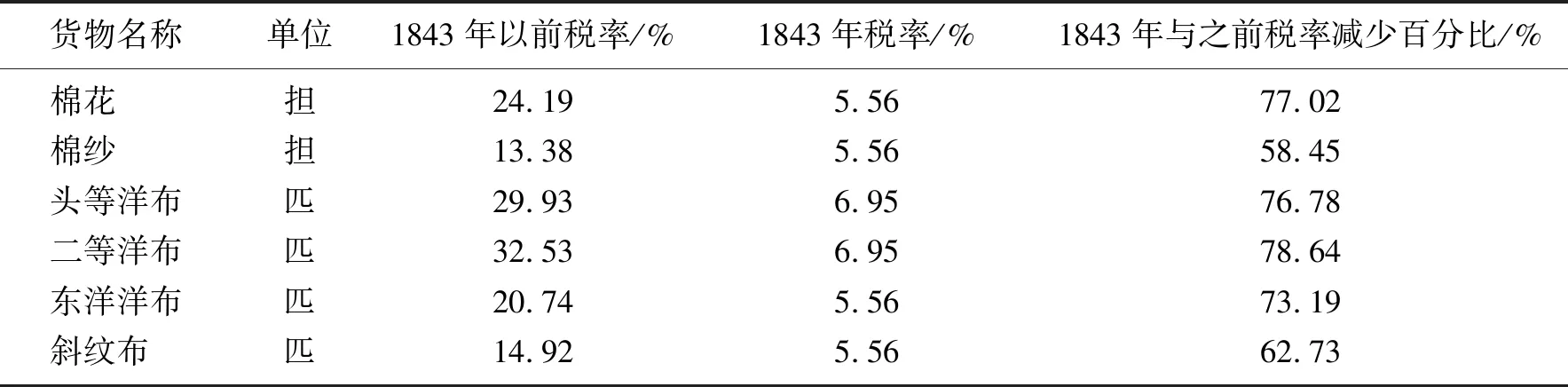

自清朝建立,清政府对关税就有绝对的掌控权,关税税率与税则的制定也从未受到外人置喙。1843年的7月和10月,中英先后订立了《南京条约》的补充条约《五口通商章程》和《五口通商附粘善后条款》,清政府被迫接受了5%~6%的关税税率。从下面表1可以看出,与原粤海关税率相比,新税率降低近50%~80%。

表1 1843年中英协定关税前后主要货物新旧税率水准对照表(从价%)

1854年6月19日,吴健彰和阿礼国汇同美国领事墨菲、法国代理领事爱棠在昆山就改组上海海关、制定新章程等问题进行会谈[3]。会议商定由三国领事通过其指派的外籍税务监督来控制海关行政大权,这个协议也开创了外国人直接管理中国海关的恶例。随后,上海的洋关制度被推广到汉口、九江、厦门等地。随着国内各口岸税务司制度的逐渐建立,外国侵略势力完成了从操纵海关外部到控制海关内部的转变[4]。

为了削弱外籍总税务司对海关的行政控制权,清政府实行了新政,成立税务处,新设邮传部,力求使海关行政隶属有所改革,但这都不能产生实效,更不能阻止列强国继续掠夺中国海关关税的步伐。北洋政府也试图通过巴黎和会、华盛顿会议和北京关税特别会议实现关税自主,都遭到各列强国的强烈阻挠,最后不了了之。

1928年7月,美国为争取在华外交主导权,率先签订《整理中美两国关税关系之条约》[5]。随后王正廷与英国公使蓝普森于同年12月签订了《中英关税条约》。1928年7月,中日通商航海条约到期,中方向日本驻华公使发出照会,要求其尽快答复修订条约。日本政府在多方压力之下,终在1930年5月6日与中方签订了《中日关税协定》[6]。至此,中国与各列强国签订了关税新约,不断提高关税税率,逐步实现了关税国定。

3 关税自主政策变迁的利益集团分析

制度变迁的相关主体,即相关利益集团。在我国关税自主政策的变迁中,利益集团为其自身利益最大化而采取不同的策略和行动,对关税自主政策变迁的方向和进程发挥了重要的影响。本文将关税政策变迁的主体划分为3个利益集团,分别为“中央政府”利益集团、民族资产阶级利益集团和列强利益集团[7]。

3.1 “中央政府”利益集团

本文所称的“中央政府”利益集团包括北洋政府和南京国民政府。1911年,辛亥革命结束了中国几千年的封建统治,中华民国临时政府于1912年元旦在南京成立。89天后,南京临时政府被袁世凯的北洋临时政府所取代,这个以北洋军事政治集团为核心的政权被称为北洋政府。袁世凯登台后,不断扩大其实际控制范围,除云南、四川等个别偏远地域仍由地方军阀操控外,其余各地均归入袁世凯的北洋政府麾下[8]。但随着袁世凯的离世,北洋政权遭到各地军阀的瓜分,各省凭借强大的军事力量扩大势力范围,最终分裂为皖系、直系和奉系三大派系,政争不断。军阀内部为争夺地盘互相倾轧,混战不断,连年的战争使本就贫困而落后的中国更加羸弱,加之各地军阀通过举借内债、勒征苛捐杂税、滥发纸币票券搜刮民脂民膏,百姓苦不堪言,社会危机不断加深,北洋政府也已摇摇欲坠。

1928年12月,张学良东北易帜,宣布服从以蒋介石为首的南京政府。为了巩固统治,蒋介石着手废除不平等条约,试图收回关税自主权,进行以轻工业为中心的经济建设,实行货币制度改革,通过稳定外汇汇率实现经济复苏。

3.2 民族资产阶级利益集团

鸦片战争以后,在外国资本主义商品入侵及原料掠夺的贸易格局下,中国自然经济迅速解体。洋务运动后,上海、广东和天津等沿海地区兴起了中国资本主义工业,部分商人开始引入大机器生产方式,以雇佣的方式招募中国工人进行生产。这些投资建厂的官僚、地主和商人逐渐形成了一股独立的力量,即民族资产阶级。1904年1月,清政府颁发《商会简明章程》,倡导商民在省会和商业繁华地区设立商务总会,中小城市设立商务分会,村镇设立商务公所,从而加速了资产阶级力量的凝聚。至1911年,全国除西藏和内蒙古以外,总计有商务总会56个,商务分会669个[9]。这样,民族资产阶级便以各级商会为纽带形成了一个由大中城市直到乡镇的巨大网络,使力量集结起来。

民族资产阶级的社会地位在辛亥革命之后有了较大幅度的提高。一方面,南京临时政府通过颁布、推行有助于振兴民族实业的政策法规以消除束缚民族资本发展的障碍;另一方面,上海、广东、福建等地方政府先后制定了保护民族工商业发展的政策,这些政策为中国民族资本的发展提供了有利条件,从而在国内掀起了兴办实业的高潮。与此同时,中国民族资本也抓住了一战期间外国资本无暇东顾的有利时机,增加建厂数量与投资规模,迎来了发展的“黄金时期”。

3.3 列强利益集团

“列强”一般是指同一时期瓜分世界的西方强国,其具有如下特征:经济发达、拥有较多的海外殖民地、实现对外扩张政策[10]。本文仅将民国时期的军事帝国主义国家日本、金融帝国主义国家英国和美国做为列强代表,把由他们组成的利益集团统称为列强利益集团。

列强利益集团中的英国位于欧洲大陆西面的大不列颠岛上,其地理位置优越,与欧洲大陆其他国家的争端很少,为资本主义的发展提供了有利的环境。1840年,英国一跃成为世界上最先进、最强大的资本主义工业国家,其贸易额占世界贸易总额的25%,相当于美、俄、法、德几个国家的总和[11]。随着经济和军事力量的强大,英国迫切需要扩大海外殖民地作为商品市场和原料供应地,然而,第一次世界大战使英国失去了世界霸主的地位。1931年9月,英国不得不放弃金本位,英镑也同时贬值30%。20世纪30年代,英国采取绥靖政策、“联美制日、适度撤退”等远东战略,使远东经济得到最大限度的保护。

列强利益集团中的美国是后兴起的资本主义国家,有着独立于欧洲大陆的有力地理位置。19世纪末20世纪初,美国成为太平洋的主角,从1898年的美西战争开始,美国逐渐向远东扩张,先后吞并夏威夷,掠取菲律宾,占有沙姆岛。次年8月,美国针对中国提出“门户开放”政策,主张各国按“机会均等”原则掠夺中国,也正是凭借着此政策,美国在投资、贸易方面攫取了大量利益,在远东地区占据了绝对的优势地位,打破了日本独霸远东的局面。20世纪30年代,在经历了2次经济危机和萧条后,美国在国际上的经济和贸易地位大为削弱。此时的美国实行所谓“睦邻政策”,其实质就是在伪装“平等”“不干涉”的口号下,以迂回的方式继续扩张,以缓和各国对美国的敌视,并充分利用各国资源达到巩固本国经济的目的。

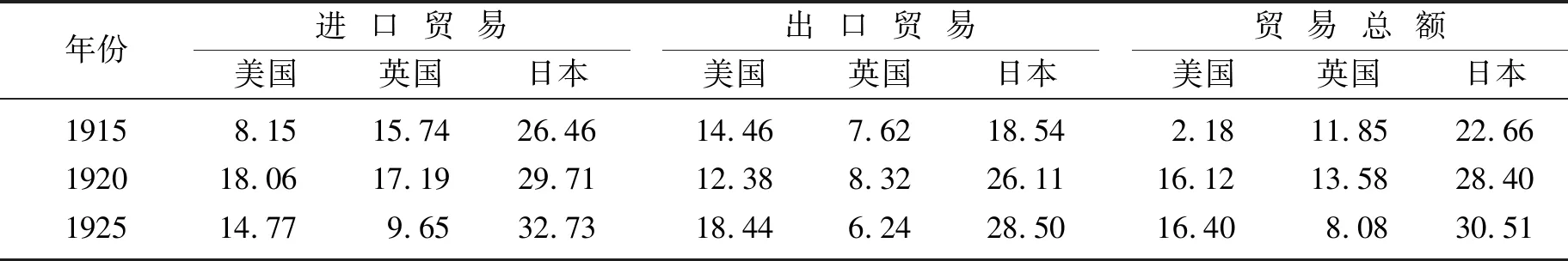

19世纪中期以前,日本还是受封建统治的落后国家,但“明治维新”之后,日本逐渐摆脱了不平等条约的束缚。此时的日本急于发展资本主义工业,但国内资源贫乏,市场狭小,阶级矛盾不断激化。为获取自然资源和商品市场,日本逐步开辟海外市场,开始推行独立的贸易政策。第一次世界大战后,日本的工业生产增长速度放缓,一方面,大战中急剧膨胀的生产与国内市场狭窄的矛盾成为经济放缓的根本原因;另一方面,大战后,欧美国家重新回到东方市场导致国际市场竞争激烈,日本受到排挤,经济发展越发困难。战后的十余年中,日本就经历了3次经济危机。表2呈现了美国、英国和日本在1915—1925年对华贸易的消涨情况。

表2 1915—1925年中国进出口贸易中列强集团所占百分比Table 2 Percentage of major power groups in China’s import and export trade in 1915-1925 %

4 各利益集团在关税自主中的态度与策略分析

4.1 “中央政府”利益集团与关税自主

在中国收回关税自主权的过程中,北洋政府和南京国民政府一直是推进关税自主变迁的重要角色,其拥有独立的行为目标,符合“理性经济人”的假定,并以追求自身利益最大化为目的,希望实现缓解财政危机、巩固政权的诉求。北洋政府时期,由于其统治前期的经济、财政以及军事都受到战争影响,导致总体实力不强,而后期各军阀割据,战争频发,自身力量的削弱使其在博弈中处于劣势。从对待关税自主的态度上看,北洋政府是不坚定的,但随着财政的拮据,其对关税自主权的需要也逐渐变得迫切。一方面,北洋政府从自身利益最大化出发,试图通过关税自主缓解财政危机,因而成为关税自主政策变迁的发起者;另一方面,北洋政府后期派系林立,各军阀背后所依赖的正是列强集团,此时的北洋政府想要推动关税自主,但又不敢触及各列强的利益。北洋政府对关税自主政策的推动是以维护其政权稳定为前提的,因而其采取相对比较缓和的策略,但北洋政府很快意识到由于其与列强利益集团的诉求不同,通过国际会议的方式不能实现关税自主,而此时的“省港大罢工”也助推了政府态度的转变,于是,广州国民政府和北京政府不顾列强的反对先后开征附加税,为后期关税自主打下了基础。

南京国民政府通过强化集权统治、推行“经济统制”等手段建立了一个“强势”的政府[12]。随着实力的逐步增强,南京国民政府在关税自主的博弈中也占据了优势,其对关税自主的态度也一改往日的畏首畏尾而变得坚定、坚决。这从政权建立之初发表“关于修改不平等条约的宣言”就能窥探一二。南京国民政府吸取了北洋政府的经验教训,提出与各列强国签订关税新约,达成了具有约束性的协议,制定了国定税则,使关税收入增加,外债规模减小,收回了海关行政管理权和关税税款保管权,实现了关税自主。

4.2 民族资产阶级利益集团与关税自主

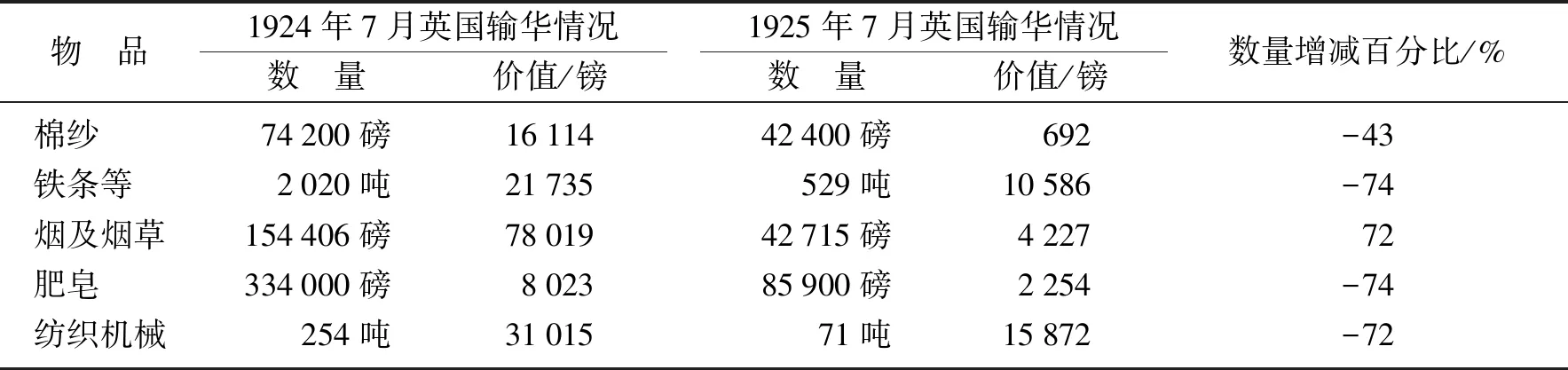

民族资产阶级是关税自主政策的拥护者,其态度是明确且坚定的,但囿于自身实力的限制必须要依附更强大的力量,因而他们选择支持政府,推动关税自主。北洋政府时期,他们对内借助商会向政府表达自身的诉求;在华盛顿会议和关税特别会议期间,为政府谏言献策,并积极与各关税会议代表沟通,声明坚持关税自主的立场;对外他们发起国货运动,抵制洋货,导致“国货运动”后英国总体对华贸易减少了约60%以上(表3),这也成为列强集团日后妥协的重要砝码[13]。

表3 1924年与1925年7月份英国对华输出对比表Table 3 Comparison of British exports to China in 1924 and July 1925

由于南京政府建立之初受到民族资产阶级的支持,所以其前期经济政策的制定也是更倾向于民族资产阶级的。但随着裁厘改统的实行,民族资产阶级负担加重。因此,他们对推行关税自主政策的态度比以往任何一个时期都更加坚定。随着民族资产阶级队伍的不断壮大,他们掀起了抵制日货运动,使日本贸易损失惨重。与此同时,民族资产阶级维护自身利益的意识更加强烈,在专门机构的组织与带领下,频繁地举行抗议、请愿活动[14],其目的是要求政府建立保护关税制度。正是民族资产阶级的“狭隘性”影响了中国关税自主政策的推行进程。

4.3 列强利益集团与关税自主

列强集团态度的转变是关税自主政策能否推行的关键所在。随着自身实力的减弱与内部矛盾的爆发,列强集团对中国关税自主的态度,也由抵制反对转变为妥协让步。由于晚清政府的软弱,中国关税自主权相继被各列强国所剥夺,列强集团成为最大既得利益者。而第一次世界大战后,日本趁机发展,美国强势崛起,老牌的资本主义国家英国实力依旧,由他们所组成的列强集团是三方中力量最强的。因此,当北洋政府推行关税自主政策时必将触及列强集团的利益,他们会想方设法维持现有的低关税制度和操控关税支配权与保管权,甚至是扩大海关行政管理权,以谋求长远的利益和在中国海关的话语权。列强集团或直接拒绝北洋政府的关税自主要求,或以裁厘相要挟,试图拖延打消中国关税自主的主张。

随着南京国民政府和民族资产阶级的日益强大,列强集团意识到继续阻拦中国关税自主势必会两败俱伤,加之经济危机席卷各国,列强集团的内部矛盾重重,于是,美国率先打破僵局,通过与中国谈判形成约束性协议来争取主动权。随后,日本与英国出于利益最大化的考虑,也逐渐妥协,转变态度,最终与中国签订了关税新约。

4.4 关税自主过程中的策略分析

随着三大利益集团的力量发生变化,他们对待关税自主政策的态度也在转变。纵观关税自主政策的变迁,列强利益集团和“中央政府”利益集团是2个主要对立的力量,他们都是理性人,都有“同意关税自主”和“不同意关税自主”2种策略选择。通过建立序贯博弈模型可以看出,“中央政府”利益集团“不同意关税自主”是最有利于列强集团的策略。假设此时“中央政府”的收益为-P,列强集团的收益为P1(P,P1>0);当“中央政府”利益集团同意关税自主,列强集团选择“不同意”的策略时,将给自身带来的收益为P2(P2>0),给“中央政府”带来的收益为P-C,其中C为政府争取关税自主时所付出的成本(C,P>0);当列强集团选择“同意”时,列强集团的收益为P2-C1+R1,其中C1为列强集团关税自主所付出的成本,R1为关税自主的额外收益;“中央政府”的收益为P-C+R2,其中C为政府争取关税自主所付出的成本,R2为关税自主额外获得的收益。

接下来采用逆向归纳法求解上述两方序贯博弈的子博弈精炼纳什均衡。先从列强集团的角度看:当P2>P2-C1+R1时,列强集团的最优选择为“不同意”,由于是完全且完美信息,“中央政府”在知道列强集团的策略选择为“不同意”后能够做出同样选择“不同意”。因此,最优选择必然是“不同意”,但双方均“不同意”是不可置信承诺,不具有稳定性,所以排除。当P2 制度变迁是新制度产生、替代或改变旧制度的动态过程[15],在对旧制度重新缔结的过程中,必然伴随着权力的重构与行为主体间利益关系的变化,因此,制度变迁是具有内生性利益冲突的。而近代中国关税自主政策的变迁也正是贯穿着“中央政府”、列强与民族资产阶级3个利益集团的力量、利益诉求与策略选择。潜在利益与行为主体的行动能力是制度变迁的关键点,3个利益集团对关税自主政策变迁所起的作用是不同的。“中央政府”是关税自主政策的直接受益者,也是制度变迁的主导者;民族资产阶级是关税自主政策的直接受害者,但因其力量薄弱,且缺乏执行力,只能是拥护者与参与者;列强集团是关税自主政策变迁的阻碍力量,对民族资产阶级的反抗持反对态度。正是这3个利益集团的力量、态度与策略的不断变化和相互博弈,推动着关税自主政策的变迁。 在近代关税自主政策的变迁中,民族资产阶级的作用不容忽视。关税自主政策的变迁始于民族资产阶级对自身利益诉求的觉醒,但民族资产阶级的“两面性”决定其不可能成为制度变迁的主导者。随着其自身实力的不断壮大,民族资产阶级对内协助并影响政府,对外向列强集团施压,最终实现关税自主政策的变迁。当然,民族资产阶级的狭隘性也影响了中国关税自主政策变迁的进程,因此,民族资产阶级在关税自主政策变迁中起着促进与延缓的“双重”作用。5 结 语