聚合态改性硫磺在沥青混凝土中的应用研究

张永翰 祁 聪

(山东海韵沥青有限公司 滨州 256600)

硫磺在天然气开采和石油炼制过程中作为廉价的副产物生成,年产量近1 000 万t,但国内硫磺利用有限,大量过剩的硫磺并不能进行妥善处理。硫磺相对于沥青混凝土是一种温拌剂,也是一种强度提升剂,在道路工程领域已有较广泛的应用[1-3],但由于其施工易散发刺激性气味,限制了推广应用,在当前“交通强国”战略和“双碳”目标之下,如妥善利用,对提升路面服役年限和降低能耗,具有重要意义。

本文对比普通的硫磺,采用荧光、红外分析手段验证聚合态硫磺与沥青作用机理,并通过拌和实验,评测“沥青烟”和混合料的性能。

1 实验部分

1.1 实验材料

基质沥青采用山东京博石油化工有限公司所生产的海韵牌70号A级道路石油沥青,沥青性质指标见表1。

表1 70号石油沥青技术性质指标

硫磺采用天津市科密欧化学试剂公司生产的升华硫,纯度≥99.5%,熔点为119 ℃。

聚合态改性硫磺采用俄罗斯喀山(Казань)市生产的改性硫磺,熔点118.5 ℃,甲苯不溶物≥2.5%。

1.2 实验方法

通过等体积替换原理可以将混合料中等体积的沥青替换为等体积的硫磺或改性硫磺来达到增强沥青性能同时降低沥青用量的目。在本实验中采用的替换比为30%,即基质沥青中30%的沥青被硫磺或聚合态改性硫磺所替换。

分别将一定比例的硫磺或聚合态改性硫磺与沥青在140 ℃下恒温剪切混匀30 min,制成胶结料,并养生0,7,28 d,采用荧光显微镜观察硫磺或聚合态改性硫磺在沥青中的微观形态。显微镜采用徕卡DFC450显微镜,配备荧光发射器,放大倍数400倍。

采用傅里叶红外光谱仪(FT-IR)对上述胶结料的官能团进行分析,考察硫磺和聚合态改性硫磺与沥青间的相互作用。

当前,以习近平生态文明思想为核心,中国逐步形成了较为完善的生态文明建设理论体系。从什么是生态文明,到为什么要建设生态文明,以及如何建设生态文明,丰富完善的理论体系为生态文明建设实践提供了强有力的支持。

2 结果与讨论

2.1 荧光显微分析

图1和图2分别是改性硫磺沥青胶结料和硫磺沥青胶结料在空气中养生0,7,28 d,放大400倍的显微照片,图中黄色为沥青在荧光下的成像。

图1 聚合态改性硫磺沥青胶结料荧光显微照片

图2 硫磺沥青胶结料荧光显微照片

从荧光显微照片来看,聚合态改性硫磺与普通硫磺在沥青中的微观状态随着养生的时间不同,呈现出不同的结构变化。聚合态改性硫磺与普通硫磺经过高速剪切,以细小的微粒均匀分散在沥青中,在常温下经过7 d养生,普通硫磺微粒在沥青中集聚并呈现片状结晶,说明硫磺晶型发生转变,至28 d时,沥青中的硫磺已转化为明显的单斜晶体。聚合态改性硫磺在开始时,如普通硫磺一般均匀分散在沥青中,随着时间延长,改性硫磺在沥青中并未出现片层状的结晶,这主要是由于改性硫磺在加工过程中,采用高碘值的不饱和烯烃化合物,如二聚环戊二烯(DCPD)、高温裂解焦油等为改性剂[9],与硫磺发生加聚反应形成具有一定空间结构的聚合态硫化物,这种物质阻止了硫磺晶型转变,使硫磺稳定的保持在非晶状态[10]。

硫磺从熔融态到固态的过程,单斜晶会转变成密度较高的斜方晶,2种晶系同素异形体在转化过程中,由于密度差异会产生较大应力,导致混凝土稳定性变差,从而易产生微裂缝。由图1和图2 对比可知,普通硫磺在养生过程中因晶型变化产生了明显的显微结构上的改变,而聚合态改性硫磺则没有,证明了聚合态改性硫磺具有更好的耐久性和抗水损害能力。

此外,硫磺在晶变的过程中,也会发生迁移,从沥青混凝土中析出,聚合态改性硫磺在沥青中保持非晶状态,不容易从沥青混凝土中迁移出来。

2.2 红外光谱分析

分别对基质沥青、聚合态改性硫磺沥青胶结料(替换比30%)和硫磺沥青胶结料(替换比30%)通过FT-IR考察胶结料结构组成的变化,测试结果见图3。

图3 不同沥青胶结料FT-IR分析测试结果

由图3可知,在2 850 cm-1和2 920 cm-1处出现了较大的吸收峰,为=CH2=伸缩振动吸收峰,在1 456 cm-1处吸收峰为=CH2=剪切振动吸收峰;1 898 cm-1处为RC=CR′伸缩振动吸收峰,在该处A曲线吸收强度较大,而B、C曲线强度较小,反映了硫磺加入沥青中,游离的硫原子会打开C=C键并生成C-S键,相对应在1 300~900 cm-1处峰值增强。

相比较A曲线,B、C曲线在1 170 cm-1处出现明显的吸收峰,该峰为砜R-SO2-R的吸收峰。砜、亚砜等含氧官能团主要是硫原子夺取沥青中的氢原子形成交联键,之后被氧气氧化产生的,这类官能团极性大,相互作用力强,分子内旋转受阻,增强了高温抗流动性。

2.3 聚合态改性硫磺沥青混合料性能评价

2.3.1黏温特性分析

针对不同替换比下的聚合态改性硫磺沥青胶结料,分别在110~150 ℃下通过布氏黏度计检测其黏度值,结果见图4。

图4 聚合态改性硫磺沥青胶结料在不同替换比和不同温度下黏度测试结果

由图4可见,在110 ℃下硫磺沥青胶结料的黏度较大,并随着改性硫磺替换比增加而呈现增大趋势,这主要是由于温度较低,改性硫磺并未液化,在沥青中仍呈固体颗粒状分布,此时改性硫磺如同沥青中添加的填料,增大了沥青的黏度;120 ℃以上时,随着温度升高和改性硫磺替换比的增加,黏度大幅下降,根据《公路沥青路面施工技术规范》要求,适用于拌和的沥青胶结料黏度为150~190 mPa·s,因此,改性硫磺替换比在为20%~50%时,合适的温度区间为130~140 ℃。

在本文选择替换比为30%的改性硫磺沥青胶结料,确定其拌和温度和压实温度,根据不同温度下的黏度测量结果绘制黏温曲线,见图5。

图5 聚合态改性硫磺沥青胶结料的黏温曲线

由图5可见,适宜的拌和温度区间为:133~137 ℃,压实温度:128~131 ℃。对比基质沥青沥青,聚合态改性硫磺沥青胶结料的拌和温度平均降低23 ℃,压实温度降低16 ℃左右。

2.3.2环保性能评价

采用青岛崂应3023型紫外差分烟气综合分析仪对70号沥青、聚合态改性硫磺沥青胶结料、普通硫磺沥青胶结料与集料拌和时,产生的烟气中硫化氢及含量进行实时监测,监测结果见表2。

表2 沥青烟气中主要有害物质组成及含量mg/m3

由表2可知,聚合态改性硫磺与沥青和骨料拌和时所产生的烟气中硫化氢含量仅为普通硫磺40%左右,并且聚合态的硫磺分子量较大,气化温度点升高,拌和现场单质硫磺的气味也明显变小。

2.3.3路用性能评价

为了验证不同沥青混合料的路用效果,分别以基质沥青、聚合态改性硫磺沥青胶结料、硫磺沥青胶结料和SBS改性沥青,在AC-20级配类型下,按照体积设计指标确定基质沥青的最佳油石比为4.4%,通过公式计算得到硫磺沥青胶结料的最佳用量为混合料的5%,其中硫磺用量为1.5%,沥青用量为3.5%。分别对以上4种沥青混合料进行了高温车辙、低温弯曲和冻融劈裂试验。实验结果分别见图6~图8。

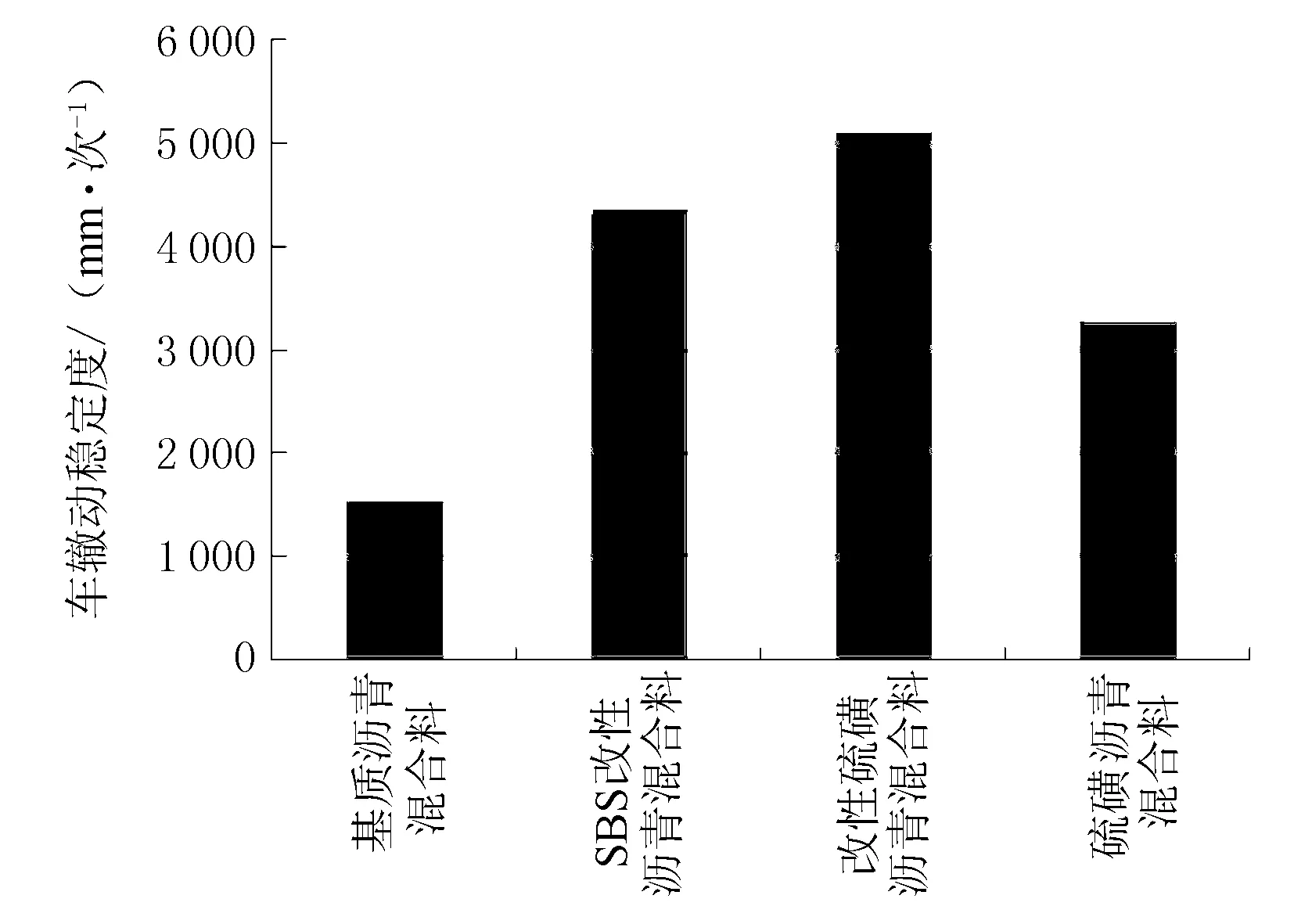

图6 不同混合料的60 ℃车辙动稳定度比较

由图6可知,60 ℃车辙动稳定度结果为:基质沥青混合料<硫磺沥青混合料 图7 不同混合料弯曲破坏应变结果比较 由图7可见,4种混合料破坏应变值顺序为:硫磺沥青混合料<改性硫磺沥青混合料<基质沥青混合料 图8 不同混合料冻融劈裂结果比较 由图8可见,4种混合料冻融劈裂强度比顺序为:硫磺沥青混合料<改性硫磺沥青混合料<基质沥青混合料 1) 通过荧光显微分析,聚合态改性硫磺在沥青中保持非晶状态,具有更稳定的形态,且不易从混凝土中析出;通过红外谱图分析,聚合态改性硫磺与硫磺和沥青作用的谱图相似,均生成带有极性官能团的物质,增强分子间作用力,降低高温流动性。 2) 通过聚合态改性硫磺沥青胶结料的黏温特性分析,聚合态改性硫磺沥青胶结料的施工温度和拌合温度均低于基质沥青,有较明显的温拌效果,可大幅减少施工时的能耗。沥青烟气中H2S浓度和因硫磺气化产生气味明显小于普通硫磺,但仍高于基质沥青,需进一步从环保角度进行改善。 3) 路用性能评价分析证明,改性硫磺沥青混凝土具有优异的高温抗车辙性能,低温和抗水损性能满足现有规范要求。因此是一种可推广的耐久、低能耗路用材料。

3 结论