思想政治教育融入“插花艺术”课程教学的探索

刘志红 解 庆 陈艾妮

(山西农业大学林学院,山西晋中 030801)

一、思想政治教育融入“插花艺术”课程教学的重要意义

基础德育教育以对学生进行理想信念、思想道德、三观等教育为教学目标。高校学生正处于价值观形成的关键时期[1],随着网络技术的快速发展,他们能够便捷地获取大量新奇的信息。然而由于年龄较小、社会经验不足,容易受到不良文化信息的影响,不利于形成正确的价值观。因此,给予高校学生正确的引导和帮助是十分必要的。高校思想政治教育的本质就是帮助学生树立社会主义核心价值观,能爱国敬业、遵纪守法、明确政治方向;能辨别是非,从容应对多元文化的冲击;能自觉抵制不良思想的侵蚀,实现健康全面发展,肩负起建设社会主义事业的重任。因此,“插花艺术”课程将立德树人放在首位,将专业知识和技能与价值引领相结合,传承中华民族传统优秀文化,培养学生的文化自信,引导学生树立正确的价值观。

课程思政是充分挖掘除思想政治理论课程外的其他各类课程中的思想政治教育资源[2],实现高校教师教书和育人的高度统一。现代文化的形成,离不开优秀的传统文化。加强对传统文化的认知,减少对传统文化价值认知的偏差,是课程思政的一项重要内容。如果思想政治教育和专业教学彼此分离,势必与立德树人的初衷相违背[3-4]。因此将思政教育融入“插花艺术”课程教学中,以文化熏陶的方式,潜移默化地提升学生的审美能力和道德情操,有利于弘扬中国传统文化,增强文化自信,培养更符合社会主义事业建设要求的当代大学生。

二、“插花艺术”通识课程开展思想政治教育具有的优势

“插花艺术”通识课程是以大自然的植物为主体,以美学和民族文化为基础,与哲学、文学、绘画艺术等领域相互融合,具有丰富的艺术性。同时,插花艺术注重将理论知识与实践技能相结合,课程教学中注重应用技能的培养,具有很强的实践性。因此,该课程开展思政教育具有明显的优势。“插花艺术”课程内容以我国优秀的传统文化为根基,借鉴世界各国文化的精髓,具有丰富的思想政治教育资源。相比专业课程教学而言,“插花艺术”通识课程不会因思政元素切入点数量多而影响专业知识的讲授[5],思政元素的切入更加自然,能够提升思想政治教育的趣味性,使学生更易理解和接受,从而有利于激发学生的学习兴趣和热情。

三、思想政治教育融入“插花艺术”课程教学的路径

(一)充分挖掘课程中的思想政治教育元素

1.大力弘扬中国优秀传统文化,增强学生文化自信

现代文化的形成,离不开优秀的传统文化。中国传统文化历史悠久、博大精深,为中华民族世代相传。有仁、义、礼、智、信等行为规范,有琴棋书画、文学民俗、建筑等文化瑰宝。花文化是“插花艺术”通识课程的文化基础,也是中国优秀传统文化的重要组成部分。学生系统地学习与插花相关的中国优秀传统文化,能够体会中国传统文化的深厚魅力,有利于增强学生的文化自信。

2.深入挖掘花文化中蕴含的哲学思想和人文精神,引导学生树立正确的价值观

中国栽培兰花约有两千多年的历史,人们欣赏兰花以草木为伍、不与群芳争艳、不畏霜雪欺凌、坚忍不拔的刚毅气质。孔子曰:“芝兰生于深谷,不以无人而不芳”。高雅沉静的兰花正是“不忘初心,牢记使命”的现代真实写照。兰花作为中国十大名花之一,和牡丹、梅花、茶花、杜鹃等其它9种品格各异的名花一起沉淀在悠远的历史文化中。这10种花分别蕴含着我国不同层面的精神文化底蕴,有着丰厚的历史文化内涵,标志着我国传统文化博大精深。挖掘花文化中蕴含的哲学思想和人文观念,能够引导学生形成正确的世界观、价值观和人生观。

例如,插花制技法讲求全局观,需要统一协调,色彩、比例要适度,适时而作;作品根基要稳,根茎连贯,一气呵成,融会贯通;这种技法与做人的行事方式不谋而合。此外,插花作品向来以“师法自然”“如花在野”“凑簇像生”为最高境界。这就要求人们要崇尚自然、尊重自然,建设祖国的绿水青山,使自然呈现最美的状态,这样人们才能从自然的美中获取灵感,从而更加灵活地在插花作品中予以体现。

又如,插花的养护同样也是极其重要的事。张谦德在《瓶花谱》中记载:“凡花,滋雨露以生。故瓶中养花,宜用天水(注:雨露之水)。”又载:折取花枝,“须得家园邻圃,侵晨带露”,则可“香色数日不减”。个人也一样,都要有文化的滋养,才有未来,才能生机勃勃。

再如,明代屠本畯《瓶史月表》中依据月令和品第对适宜插作的花材进行了分类记载,有了花盟主、花客卿、花使令、花小友的说法。标先春而独芳的梅、冠群芳而独艳的牡丹、存大国之香的兰,这些花中一流者被尊为花盟主;杏花、瑞香、报春、郁李、丁香等风姿稍逊,被称为花客卿或花使令;而生长岩壑之中的疏花悠草,如菖蒲、艾蒿、茴香、茨菇等不为人知者被称为花小友:这样的分类掺杂着政治体制比附的观念,隶属关系、奴役关系明显。康熙年间陈梦雷编纂的《古今图书集成》甚至删去了《瓶史月表》中花小友的描述,花小友的地位可见一斑。当代的作品中对花材的应用摆脱了阶级性,山野小花也能释放着特有的美,是平等、尊重的全新解释。

3.积极倡导文明互鉴,培养学生的人类命运共同体意识

国家主席习近平在2019年亚洲文明对话大会开幕式上强调“文明因多样而交流,因交流而互鉴,因互鉴而发展”。随着世界各国不断加强文化交流和相互融合,东西方文化在自己原有文明的基础上,积极吸纳外来文化的精华,不断创新风格和形式,进一步促进了现代插花艺术的繁荣和创新,使插花艺术的作品风格和形式更加多元化。例如,西方插花吸收东方插花的造型特点,使作品更加自然流畅,东方插花增加花枝用量,逐渐出现了大型花艺作品。东西方插花艺术相互融合,取长补短,共同促进了插花艺术的繁荣发展,从而引导学生要加强文化交流,积极树立人类命运共同体意识。

4.注重科学与艺术的统一,培养学生的和谐理念

德国博物学家恩斯特·海克尔(Ernst Haeckel)是科学家中的艺术家,他在客观冷静的科学研究和对美的追求中感叹:大自然是天然的美学家,美是对大自然本质的反应。人类是大自然的一部分,是大自然进化的结果,人类尝试认知事物时,最终会发现人类自身的魅力。客观存在的单细胞生物、深海水母、高等动植物,如蕨类、兰花、蝴蝶和骏马等形象艺术化后广泛的出现在绘画、建筑中,无不显示着自然和艺术的和谐统一。插花艺术的发展历程蕴含了大自然的神韵,实现了自然和艺术的完善融合,从而有利于加强学生和谐理念的培养。

(二)推行“工作室制”实践教学模式和音乐辅助教学模式

“工作室制”教学模式是艺术类专业践行“艺术与技术并重”的实践性教学的全新模式,更注重学生技能的培养和训练。教师主要采用实际案例或具体项目来进行教与学。“插花艺术”课程以追求理论知识与艺术实践的完美融合为教学目标。然而由于课程学时和资金来源的限制等诸多因素,在“工作室制”教学模式的实践中主要以模拟项目为主,由学生完成插花设计项目(作品),然后老师和学生针对作品进行深入交流、鉴赏品评。最后学生对作品进行拍照留念、展示,共同分享成功的喜悦。这种教学模式能够增进师生间的感情,更有利于互相交流和沟通,共同领悟插花艺术美的价值,最终达到教学目的。

音乐和插花艺术都是美学的表现形式,在插花实践中引入高雅和谐的音乐,帮助学生放松心情,享受创作的全过程,从而在潜移默化中提升审美能力。如可以引入一些舒缓的古典曲目,春江花月夜、高山流水等。

(三)借鉴ISF项目经验,打造个性化课程知识模块

美国加州大学伯克利分校的“跨学科学习领域”(Interdisciplinary Studies Field,ISF)项目是通识教育不断革新的典型例子,能够最大程度上满足学生个性化学习的需求,培养交叉学科创新人才。学生可以自主选修主题课程(必修课程)和其它感兴趣的相关课程,以增加学习的广度和深度。

在“插花艺术”教学实践中,为了充分尊重学生的个性化诉求和主体地位,在插花艺术基础性教学内容讲授之后,由学生根据自己的兴趣和需求自主选择扩展性教学内容。例如:授课教师给学生提供多个与插花艺术相关的知识模块,如插花花艺师的职业内涵、盆景艺术等,并简要介绍每个知识模块的主要内容、学时数,然后通过调查问卷的形式让每位学生选择自己最感兴趣的8个学时的授课内容。最后,授课教师对调查结果进行统计,选取最受欢迎的8个学时的知识模块作为最终的扩展性教学内容。通过这种形式,能够有效地提高学生的学习兴趣,加强学习的积极性和主动性,从而不断提升学习效果。

四、思想政治教育融入“插花艺术”课程教学的实践

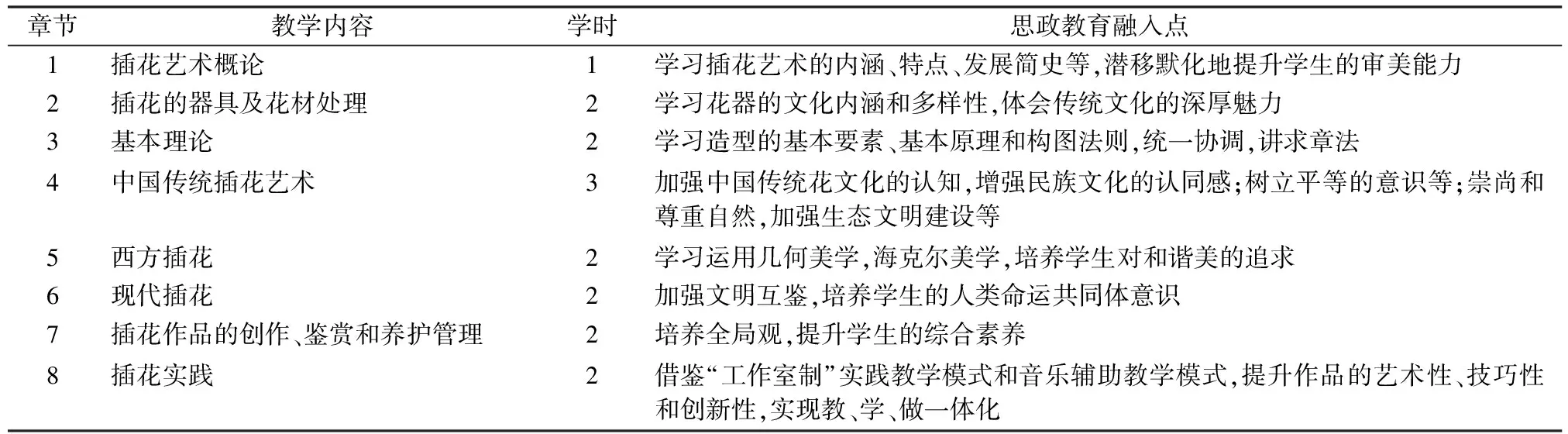

基于对“工作室制”教学模式、音乐辅助模式和ISF项目的借鉴和实践,在“插花艺术”课程教学实践中,教学内容主要分为基础性教学内容(见表1)和扩展性教学内容(见表2)。其中基础性教学内容14学时,插花实践2学时,扩展性教学内容8学时,共计24学时。插花实践安排在基础性教学和扩展性教学内容之后。

表1 思想政治教育融入“插花艺术”通识课程基础性教学内容的契合点

表2 思想政治教育融入“插花艺术”通识课程扩展性教学内容的契合点

五、思想政治教育融入“插花艺术”课程教学的实践成效

(一)培养了学生的综合素养,教学效果有所提升

将思想政治教育与“插花艺术”课程教学深度融合是发挥课程育人功能的重要途径。通过教学实践,90%以上的学生认为课程的趣味性更强,学习的积极性有了明显提升。同时,通过学习插花艺术文化和发展历史,学生们对精美的古典器具和巧妙的插制技艺感到非常震撼,深刻地感受到我国传统文化的魅力,坚定了文化自信和民族自信。此外,学生普遍认为“插花艺术”课程的学习进一步拓宽了专业视野,创新能力有所提高。以插花艺术为基础的大学生创新创业项目的申报数量明显增多。另外每个团队成员大都来自于不同专业,这使得学生间的沟通交流、团结协作能力也有了明显提升。例如:山西农业大学水土保持专业2019级学生王浩的项目“可食用类创新型盆栽”,要求对新型盆栽的艺术性、创新性和实用性进行严格把控,项目吸引了林学和园林专业的学生积极参与协作,充分发挥了不同专业学生在科学种植、病虫害防治等方面的优势。

(二)激发了学生对植物学类课程学习的热情

想要完成一件完美的插花作品,既要熟练地掌握花材生长的特征,又要根据作品需求精心选取合适的花材。通过“插花艺术”课程的学习,学生会自然而然的将学习到的对美的认识和态度应用到日常生活中,会主动地去发现和观察身边植物的生长形态。例如,冬季叶子掉落后,枝条显得更加分明,会更加直观地展现出直立、横斜、垂生等自然姿态,这使学生能够进一步领悟花材的剪裁之法:执于手中,横斜以观其势,相定之后,剪去杂枝,使之相似于自然形态。通过对身边植物的细心观察和研究,学生们对花材的特征和运用技巧理解更加深刻。

每年春夏之交,山西农业大学林学院大三的学生都要去庞泉沟国家级自然保护区进行课程综合实习。这个季节,山野中树木生机勃发,野花芬芳,万物都充满了力量和韧性,学生能够投身到大自然的怀抱,尽情地去发现和领略最原始、最淳朴的美。学生们会不由自主地采集喜爱的花卉,插到简易的塑料瓶中,放到床头或窗边,陪伴着他们度过两周的实习生活。感性的美学与严谨的科学碰撞出知识的火花,植物中蕴含着美,同时也蕴含着丰富的科学文化知识。学生们对于美的喜爱和追求,也极大地调动了对植物学类知识探索和学习的热情。他们不断研究新的植物种类,仔细观察根茎叶器官的形态,深入钻研各种植物的药用价值、经济价值以及在生态系统发挥的重要作用,从而有效地激发了学生对植物学知识不断学习和钻研的热情。

(三)提高了授课教师的思想境界和教学水平

授课教师是将立德树人根本任务贯穿于教育教学全过程的关键,其中思政元素的挖掘能力和教学组织能力是提升教师课程思政能力的关键所在。“插花艺术”课程中蕴含着丰富的思政元素,这些都需要授课教师主动去挖掘、加工和利用,在此过程中,增强了教师对工作的敬畏之心,主动提高自身业务能力,积累知识,从而不断提高自身的教学水平。例如,早春开放的樱花、杏花、李花、桃花、梨花、海棠花都是深受人们喜爱的花材,但由于每种植物相似度较高,在花材的选取和对作品的鉴赏方面有一定的困难。但授课教师们认真学习、不断积累植物分类学知识,并归纳总结了樱花类(山樱花、东京樱花、日本晚樱等)、杏花类(杏、山杏)、李花类(李、紫叶李、太阳李等)、桃花类(桃、碧桃、紫叶桃等)、梨花类(白梨、杜梨等)、海棠花(垂丝海棠、西府海棠、北美海棠、贴梗海棠、海棠花、山荆子等)等相似植物有效的识别方法,从花的排列顺序、花梗的长短、花药的颜色、花萼和萼筒的形状、子房的类型等方面对相似植物进行鉴别,有效提升了授课教师的教学水平,取得了良好的课程效果。同时,在新冠肺炎疫情背景下,教师们不断钻研新的教学方式,积极参加了“花语树韵”耕读讲堂云端微课的录制,以云端微课的形式,创新了教学模式,丰富了教学内容,从而将深厚的耕读文化知识传授给学生。

(四)推动了校园文化活动的开展

俗话说:熟读唐诗三百首,不会作诗也会吟。在美的潜移默化的熏陶中,学生的审美和鉴赏水平有了显著提升,生活向艺术化发展,同时也推动了艺术的生活化。以插花艺术为基础,山西农业大学开展了形式多样、丰富多彩的的校园文化活动,例如插花艺术作品展、植物识别大赛、春季花卉游园和校园花卉装饰设计鉴赏等活动,丰富了学生的大学校园生活,并有效推进了校园文化活动建设。

总之,充分利用“插花艺术”通识课程开展思想政治教育,深度挖掘课程中所蕴含的丰富的思政元素,将其有效地融入课程教学实践中,与思想政治理论课程协同作用,从而真正将教书育人的内涵贯彻落实。