三张老照片背后的故事

◇ 赵丛娜

山西省运城市盐湖区政府办陈列馆里有3 张黑白照片,主角是同一人。

很多老领导都认得他,时隔多年再次看到他的照片,一些老前辈很激动,讲起他过去的故事神采飞扬。虽然他已去世四十多年,但在人们的记忆里却依然鲜活、依然斗志十足。

年轻人大都不认识他,但提起他的名字,身边总会有人热心而热切地说,他呀!我知道!在运城很出名的一个人!

他叫王真,山西省沁源县下庄头村人,中共解虞县委原第二书记、中共运城县委原副书记、县革委原副主任,但让人们传为佳话的是最后一个头衔——锲而不舍植树二十载、为南北两山绿化事业奉献一生的“造林战士”。

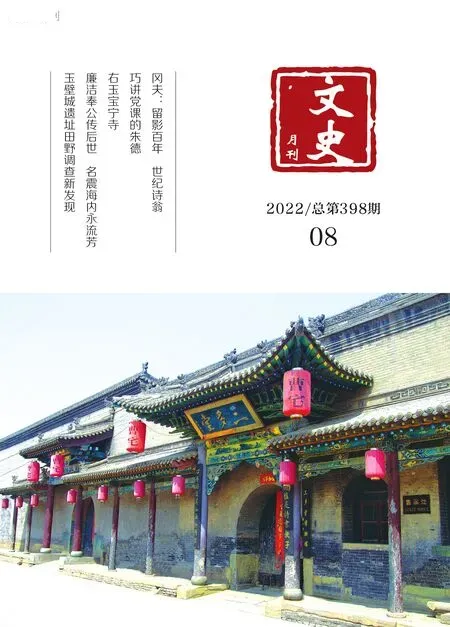

韩文轩(左)、王真(中)、王学厚

第一张照片中的3 人分别是韩文轩、王真、王学厚。为进一步了解王真,我们找到了运城宣传部原副部长韩文轩,后又联系上了运城林业站原站长曲文学。在他们的讲述中,一个个性鲜明、敢想敢干的王真向我们迎面走来。

1956年10月,王真由省委办公厅派过来,担任中共解虞县委第二书记。上任当天,他没跟任何人打招呼,没安排接送,下了火车,扛着行李包,一路步行到县委。

那时,王真32 岁,年轻有为,风华正茂。耍得了大枪,拉得了二胡,还能写一手漂亮的毛笔字,和工作人员一起吃大食堂,没一点领导架子,很快就和县委一班人打成了一片。

王真闲不住,爱折腾,爱出主意。在任期间,他分管农口工作,每天骑一辆自行车上山下乡、走村入户搞调研,看庄稼收成,看农民口粮,最爱看乡里的树。解虞县风大、水少,十年九旱,绿化情况令人堪忧。

在中条山上跑了几个月后,他向县委提建议,要想把农业搞上去,必须先改善气候环境,种树就是促进生态良性循环的最有力法宝。只有用树木形成防风林带,才能有效防住风沙,才能提高山下小麦的收成。

于是,自1958年开始,王真与造林绿化开始结缘,直至1980年因病逝世,一生中最宝贵的年华,他献给了南北两山的万亩林带。

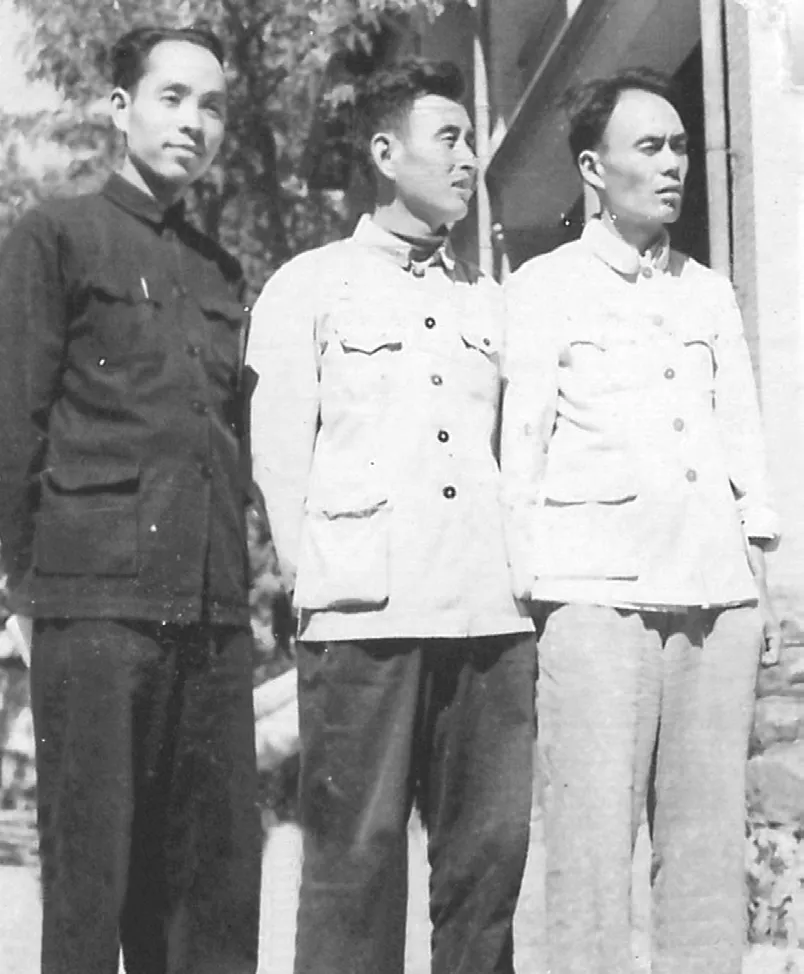

第二张照片的背景是:全党动员,绿化百里乱石滩。这是王真打过的最艰苦卓绝的一场造林战,也是他一生的高光时刻。从1972年至1977年,5年时间,“五战乱石滩”。

1972年,时任运城县革委会副主任王真在林业现场会上讲话

乱石滩位于中条山下,分布在东郭、解州、席张等5个乡镇、38个自然村,东西长约50 公里,南北宽约2.5 公里,总面积18.75 万余亩。常年受狂风肆虐,亘古荒凉,大石如卧牛,小石如狗头,庄稼不长,树木不生。

绿化乱石滩不仅是林业问题,更关系到沿山农业发展、农民口粮问题。王真下定决心,要啃下乱石滩这块硬骨头。他组织调研小组深入实地调查了3个多月,拿出了规划方案。石头地栽树,必须要取石换土。因实施难度太大,方案险些夭折。王真顶住压力,力排众议,一一做通县委其他领导的工作,毅然决然进军乱石滩。

县里成立了绿化百里乱石滩指挥部,召开了声势浩大的誓师动员会,作为指挥部具体负责人,王真要求,沿山5个乡镇、38个大队,地县两级的所有机关单位、中小学校、大小企业、厂矿、各类团体、驻运部队,不论干部群众,人人有任务,人人参与造林。

1972年11月,“一战乱石滩”正式启动,王真几乎住在了乱石滩上,一线指挥,一线作战。据王真的大儿子王小明说,当时要见父亲,只能去山上。

尝试、失败、再坚持,王真带领大家摸索出了一条经验,制定了“四个一”的种树标准,即:挖一米见方的石窝,回填一方好土,浇一百斤水,保活一棵树。当年共投工63 万余人,造林1.8 万余亩,栽树277 万余株。千年乱石滩,一朝容颜改。

正是这场人定胜天的造林战,几十万干部群众敢教日月换新天的澎湃激情,吸引了各方关注,一时之间,运城名声大噪。1973年8月,运城迎来了首次国家级造林工作会议,王真代表运城作了典型发言。国家农林部杨立功副部长检查验收乱石滩绿化后,连声赞扬说:“运城的干劲,了不起,了不起。”

5年时间,百里乱石滩3 万余亩宜林面积全部绿化完成,植树534.9 万余株,建起了22 行树的防风林和水土保持林,为中条山下农业发展撑起了一道绿色生态屏障。

至今,南山脚下界村的村民提起王真,还直跷大拇指。他们说,“这么差的石头地,能栽出这么宽这么长的林带,真真是了不得!”

1980年,王真因病去世,终年57 岁。第三张照片是王真同志追悼会现场。当时,追悼会在原二招礼堂举行,时任中共运城县委书记李玉燕主持,县长阎克惠致悼词。

王真追悼会

得知王真去世,人们从四面八方赶来,各式鲜花、花圈放满了礼堂。会场气氛肃然,集体默哀,大家由衷地悼念这位为党和国家的造林事业奉献一生的好领导、好战友、好同志。他的一生短暂却又充实,留下了南北两山郁郁葱葱的林木,带走了当地群众对他的敬仰和怀念。

探寻王真事迹期间,我们曾有疑惑,他这么不惧艰难、执着无悔、誓要把绿化事业进行到底的决心和毅力,到底从何而来?又是为了什么?

也许这场挤满了人的追悼会可以说明一切。金杯银杯不如老百姓的口碑。王真的女儿王小平说,她父亲是一名真正的共产党员。曾跟着王真征战造林事业多年的雷新明说,“沟东村有块碑,你们去看看,那里有你们要的答案。”

一路导航,沿路询问村民,驱车两小时后,我们到了三路里镇沟东村再往后的后沟村。早春的山里空气清冽、草木枯瘦,“王真同志纪念碑”安详地坐落于此。

为什么王真同志纪念碑会建在这里?要从他另一大手笔的造林事业讲起。三路里一带为丘陵地貌,梯田风光很美,却不便耕种,农业发展滞后。王真调研数月,选择在此建设一座北山果场,发展经济林,既改善农民生活,又绿化生态环境。

果场位于5 县交界处,占地550 亩。王真上下协调,向省里申请资金和编制,发动广大干部群众用一个月时间栽植了1.5 万余株果树。时隔40年,老运城人还对这座赫赫有名的北山果场津津乐道。

北山果场建设期间,王真住在后沟村雷宝发家中,和村民同吃同住同劳动,深感民生疾苦。当地缺水,村民常年吃雨水,王真请专家、问把式,集结村民在村后深山里打了一眼泉井,钻了600 多米涵洞,铺设8000 多米管道把水引到村里。泉水到村的那天,是村民们毕生难忘的一天,甘甜的泉水洗刷了祖祖辈辈的苦楚。从此,后沟村有句妇孺皆知的俗语,“吃米忘不了种谷的,吃水忘不了王书记”。

山区交通不便,王真亲自规划设计,带领干部村民开辟了一条8 公里的盘山公路,成为当地连接夏县、闻喜和万荣的交通主动脉。

王真纪念碑

1990年,王真去世10 周年,后沟村村民自发为他立了纪念碑,碑文里动情地说,“他把群众的疾苦当作自己的疾苦”,亲切地称他为“人民战士”,要让子孙后代永远记得这样一位一心为民、无私奉献的好干部。

如今,风吹雨打30 多年,王真同志纪念碑肃然静立,与来来往往的村民们朝夕相处,提醒着一代代的年轻干部们不忘初心、牢记使命。

万水千山不忘来时路。3 张沉默的老照片,背后有这样一段激荡人心的奋斗岁月。老一辈共产党人敢于担当、勇于作为的敬业精神,心系群众、甘于奉献的为民情怀,是我们任何时候都不能丢失的精神财富。