社会建构论视角下的《庆余年》剧评多元分析

董其鑫,白丽芳,2

(1.海南大学外国语学院,海南 海口 570228;2.海南省外文海南文献与舆情研究中心,海南 海口 570228)

引言

IP剧指基于原创文学作品和网络小说等改编的影视剧,这些被改编的作品通常具有一定影响力和粉丝基础。2015年以来,我国迎来了网络文学IP剧高潮期,这被媒体称为文学作品改编影视剧的“第二次浪潮”[1]。IP剧因原著已具备广泛的网络影响,更易在网络上引发热议。IP剧的观众除了关注演员、剧情等常规要素外,还会关注影视剧和原著之间的差异。网络评论内容、打分和数量在一定程度上反映了一部影视作品的口碑,会直接影响电影的票房或电视剧收视率[2-4]。因此,网评是建构IP剧社会认知的重要方面。从长远看,网络评论让观众发声,在一定程度上解放了受众[5],打破了出品方作为单向的文化输出者在影视剧制作与传播方面的垄断地位。值得一提的是,观众由于身份、背景和经历不同,关注点和看法也不尽相同。

除了观众的关注外,IP剧也引发了学界的兴趣,学者们对作品的评判更系统,展现出一定的深度和高度。与此同时,原著的作者和影视剧的出品方也会发表对作品的看法与期待,形成了观众、学界、原著作者和剧作出品方四者对IP剧的不同认知。因此,对IP剧的评价至少包含这4方利益相关者的声音,这些声音如何重合或相左值得深入探讨。

《庆余年》小说于2007年5月首先发表于起点中文网,2007年12月至2009年2月稳居月票榜前十[6]24。2019年11月26日,同名电视剧开播。截至2020年1月13日播放大结局(非超前点播),该剧在腾讯视频的播放量超68亿次,豆瓣评分7.9分。在豆瓣27万余条评论中,好评数量占85%,差评数量占8%。可见,《庆余年》的小说与改编影视剧均获得了一定的成功,在IP剧中具有代表性,分析该剧所收获的多方评价对未来IP剧评的相关研究具有一定的指导意义。

IP剧的热播也引发了学界的关注。已有的研究主要包括IP剧的创作本身[7]、IP剧的传播和IP剧的现状与发展。同时也有研究关注网友对具体某部IP剧的评论。但已有的关于IP剧的研究角度相对单一,缺乏对评论的多视角分析,很少呈现学界、作者、影视剧出品方及观众的多元立场,并揭示IP剧评价的多重建构特征。基于上述不足,本研究以《庆余年》为例,比较IP剧的不同利益相关者对该剧的关注视角和评论特征的异同,以期为IP剧的社会认知分析提供新的思路,也为IP剧的改编和拍摄提供参考。

一、理论基础

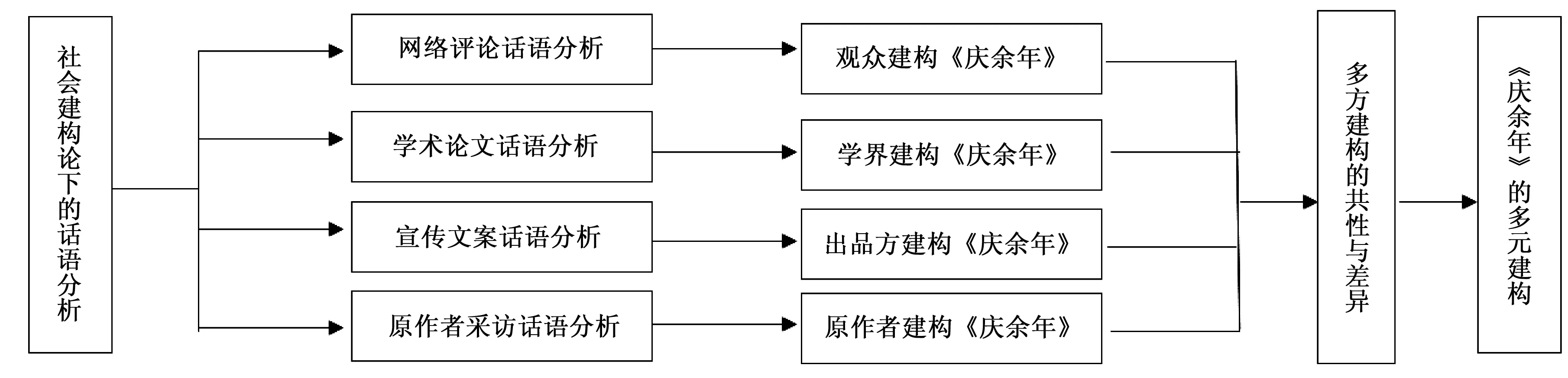

文章以社会建构论为理论指导,分析不同利益相关者评论《庆余年》的话语特征,比较他们各自的关注重心和立场,展现他们对IP剧的多元建构。

社会建构论与逻辑实证主义相对,认为包括科学理论在内的知识、认知的形成依赖于社会、文化因素的参与和相互作用,这些影响因素包括社会关系、利益、共识、习俗和权势等[8]。因而现实具有多元性,同样的认知对象在不同认知主体眼里具有不同的意义。意义的阐释需根植于认知主体所处的微观、中观和宏观语境。

社会建构论多用于分析不断交替的社会互动和实践如何建构多重现实[9],它尤其适用于观察和阐释高度语境化、包含着多重观点的场景与现实[10],呈现不同的参与者、利益方眼中的现实如何重合、交叉或对立。在研究方法上,社会建构论多关注话语分析,因为话语在很大程度上能反映说话者的立场、态度和视角,不同的声音形成的多重话语构建了人们眼中的多元世界。该理论关注不同的文本、话语如何表征、阐释或强化社会现象或行为[11]。这一视角为分析IP剧不同利益方话语的共现、重合及差异提供了有效的理论指导。

社会建构论视角下的话语分析关注话语使用者本身是如何看待并建构社会现实的[12]。在这方面,学者们对旅游目的地形象的多元建构进行了一些有益的探索。Feng等利用定量及定性的话语分析法,分析了长城的3方利益相关者(游客、管理者和政府人员)对长城的认知差异,总结了差异背后的经济、政治、文化等社会成因[13-14]。话语分析法有利于揭示认知形象建构的多元性、复杂性,也为评价类语篇的分析提供了可参照的框架。

因此,本文拟以社会建构论视角下的话语分析为理论基础,通过收集定量及定性数据,分析网上评论、学术论文、作者采访以及宣传文案等《庆余年》剧评的话语特征,以揭示普通观众、学界、原作者猫腻和出品方对该剧的多元建构(见图1),并探究这些多元建构背后的身份、审美、社会、文化、经济等动因。本研究将通过不同视角和声音的“共现”,展现IP剧建构的多元性、动态性和复杂性。具体而言,本研究拟回答以下4个问题:

图1 社会建构论下的《庆余年》剧评话语分析

(1)普通观众如何建构《庆余年》?

(2)学界如何建构《庆余年》?

(3)出品方以及原作者猫腻如何建构《庆余年》?

(4)4方对该剧的建构存在何种一致性与差异性?

二、研究对象、语料来源与研究步骤

本研究选取以下4方利益相关者作为研究对象,原因如下:

第一,观众是影视剧的直接受众,他们的立场直接影响剧作的市场与收益。由于观众数量较大且趣味各异,他们的剧评必然是正面、中性、负面兼具。研究这些评价有利于制作方把握市场走向,扬长避短。

第二,较之观众,学者的视角更加广阔,立意也更为深刻。他们对剧作的观感、理解等都以论文方式呈现,其专业性和系统性将为未来IP剧的改编和制作提供参考。

第三,原作者猫腻是人物性格、故事情节和情感表达的最初设计者,对演员的选择和情节的改编等持有自己的看法。原作者的能见度非常高,他的态度会直接影响剧作的改编甚至观众的立场。

第四,出品方是改编剧的主要推动者,他们需要删选情节、增补人物、重点打造部分剧情,以迎合观众的观剧心理或制造卖点。然而出品方的设计是否收获预期效果则有待探究。

语料来源及采集过程:

(1)观众评论。选取豆瓣网站“庆余年”话题下的短评为语料来源。2020年6月4日进行语料爬取工作,收集显示的全部评论,经人工降噪,删除emoji、文字表情等意义不明的评论后,共采得1 626条有效评论。

(2)学术论文。以“庆余年”为主题词在中国知网中搜索相关文献,剔除与剧集本身无关的非评论性文章后,最终获得19篇有效文献。

(3)原作者猫腻的观点。选取自《北京青年报》2019年12月6日刊登的文章,题目为《〈庆余年〉:“金庸大法”已然练成》,内容为北京大学中文系教授邵燕君采访猫腻的文字转录[15]。

(4)出品方的观点。该剧的主要出品方为腾讯影业。本文选取腾讯影业、腾讯动漫战略总监曹珉玥于2020年4月27在网络文学论坛上的发言——“爆款IP《庆余年》是怎样炼成的?”的文字转录[16]。

研究步骤:

由于观众评论数量庞大,因此使用定量分析方法。首先,利用NLPIR(2014版)软件对评论进行分词,再利用AntConc(3.5.7版)软件,过滤掉功能词等虚词后,筛选出排名前5的高频名词,以提取观众评论的主要对象和主题内容。之后,利用Concordance功能,分析高频词的词义,并人工归纳维度。

学界看法、原作者和出品方的观点由于视角相对有限,样本量较小,因此都以手工标注、人工划分维度为主。最后将分析结果与观众评价进行对比,归纳异同。

为确保研究结果的一致性,研究者在一个月后再次对语料进行人工分析校对,前后两次研究结果的一致性约达97%。

三、研究结果

(一)不同利益方对剧作的多元建构

1.观众的评价

观众评论最为复杂,观察角度多变,对《庆余年》的建构存在冲突。

首先,筛除功能词后,AntConc软件计算显示出评论中排名前5的高频实词,分别为“剧”“集”“剧情”“演技”和“肖战”。

为探讨高频词所出现的语境,利用Concor-dance提取高频词前后的修饰词,获得如下结果:

高频词1“剧”。绝大多数代指“庆余年”,少部分指“国产剧”或“古装剧”。绝大多数评论对该剧给予定性,好评中典型评价为“好剧”“良心剧”,差评中典型评价为“烂剧”“雷剧”。

高频词2“集”。前3集的评价大多与“不知所云”“虚假”“尴尬”等词共现;后面集数的评论有所好转,但差评数量仍显著多于好评数量,网友表示内容空洞,剧情无聊拖沓。

高频词3“剧情”。在这一部分,仍是差评显著多于好评。评论重点稍有差异,可见如下评价词:“俗套”“儿戏”“节奏较慢”等。有3条评论谈及“改编”,并表示认可。

高频词4“演技”。绝大多数网民对全体演员评价积极,对老戏骨赞赏有加。男主角张若昀演技褒贬兼具,肖战的演技受到较为激烈的批评。

高频词5“肖战”。仅有4条为正面评价,内容包括“演员阵容强大”“喜爱肖战”等,其余180条均为消极评价。但只有7条明确指出因演技而给予差评,其余并未指明演员不足之处,更多的呼吁勿因肖战而给本剧刷一星。

其次,抽取出评论中的形容词,将其频率排序后获得如下结果:正面评论中排名前5的词为“不错”“好看”“有趣”“可爱”和“强大”,占比43%;负面评论中排名前5的词为“尴尬”“丑”“烂”“差”和“拖沓”,占比57%。

正负评论均涉及演技、剧情和拍摄等方面,正面形容词的“不错”“好看”和负面的“尴尬”“烂”“差”,表明观众对同一话题存在完全不同的看法。如剧中范闲背诗的场景,“令人激动”和“尴尬”两种评价同时存在。在情节上,部分网友认为“有趣”,而另一部分网友则认为“拖沓”。“可爱”主要指剧中角色王启年和婉儿以及演员郭麒麟,“强大”形容演员阵容,“丑”主要针对男主角张若昀的外貌。

2.学界的评价

学界的评价角度多样,分析深刻,好评居多,建构出较为积极的形象。

学界对该剧的分析角度大致涉及人物、叙事策略、改编和传播等。

人物上,叶轻眉被视作生态女性代表,范闲具备英雄主义的情怀。叙事策略上,学者认为电视剧和原著都借鉴了大量古代文学的叙事策略,过去、现在和未来交替的空间叙事使得整部剧具有科幻性和现代性[17]。改编上,《庆余年》在内容上、精神上和价值观上均继承了原著的内核,满足了原著粉的同时也吸引了更多观众[18]。最后在传播上,该剧包含了成功的常规要素,如剧情、人物、演员和IP本身的吸引力等[19],还包含了独特要素,如电视剧、游戏和漫画等多种形式联动,舆论造势和沉重事件轻松表达等手段[6]26。

3.原作者的评价

原作者关注原作,强调创作初衷,凸显《庆余年》源于自身灵感。

邵燕君与猫腻的采访主要关注原著本身,如《庆余年》的构思、故事情节的创作或与作者其他作品的对比等,对电视剧版关注较少。

在原作者看来,一本小说的成功要素包括3方面:一是作者基本的文字功底加上常见的套路;二是“要有安全感”,即主人公有强大的背景或有高超的技能;三是人物的设定,即凡人逆袭成功或成功人士一帆风顺。原作者认为《庆余年》中男主人公范闲的条件完全符合大众的心理期待,即拥有强大的家世背景和许多技能,并屡战屡胜,一路顺畅。

在谈论情节时,原作者表示对一些情节十分满意,并就其中一个情节展开了阐述。但由于电视剧第一季尚未拍摄该情节,此处暂不讨论。

在人物上,对于主人公范闲,原作者猫腻表示自己并不特别喜欢,原因在于范闲的想法与自己相像,范闲前期的普通折射出大多数人的共性。谈及自己喜爱的人物,原作者猫腻提到了陈萍萍和庆帝。对于陈萍萍,原作者喜欢他的性格和身上的江湖豪气。对于庆帝,原作者自评“庆帝写得非常好”,但他对这个人物的感情非常复杂,讨厌、喜欢、敬畏和同情兼有。

关于精神层面,原作者认为集中体现在陈萍萍身上,他折射出一种无论输赢都要进行尝试和斗争的精神。叶轻眉代表着启蒙时代的光辉,但原作者同时对她略有微词,认为叶轻眉是一位“玛丽苏”,最终一定不会成功。

4.出品方的建构

出品方积极肯定该剧,更注重商业价值,建构令人期待的形象。

腾讯影业战略总监曹珉玥对该剧的拍摄和制作持完全赞赏的态度。她的话语除涉及影视剧本身的话题外,还关注营销模式和利益创收。

首先,在剧作内容上,曹珉玥认为本次改编把握和尊重了原著的精神内核、叙事风格,以及其中的中国传统文化元素。

其次,在制作流程方面,曹珉玥认为从改编到制作再到宣传推广等,多方团队做到了有效合作、优势互补。各团队都在自己擅长的领域发挥优势,最终才使得整部剧各方面都较为成功。

最后,在营销模式和利益创收方面,曹珉玥表示《庆余年》的五年三季模式将持续引发观众的期待,同时会加强多文本联动,在小说和影视改编基础上进行游戏开发,以多种形式为IP剧的粉丝情感及商业价值增值。

(二)多方建构的共性与差异

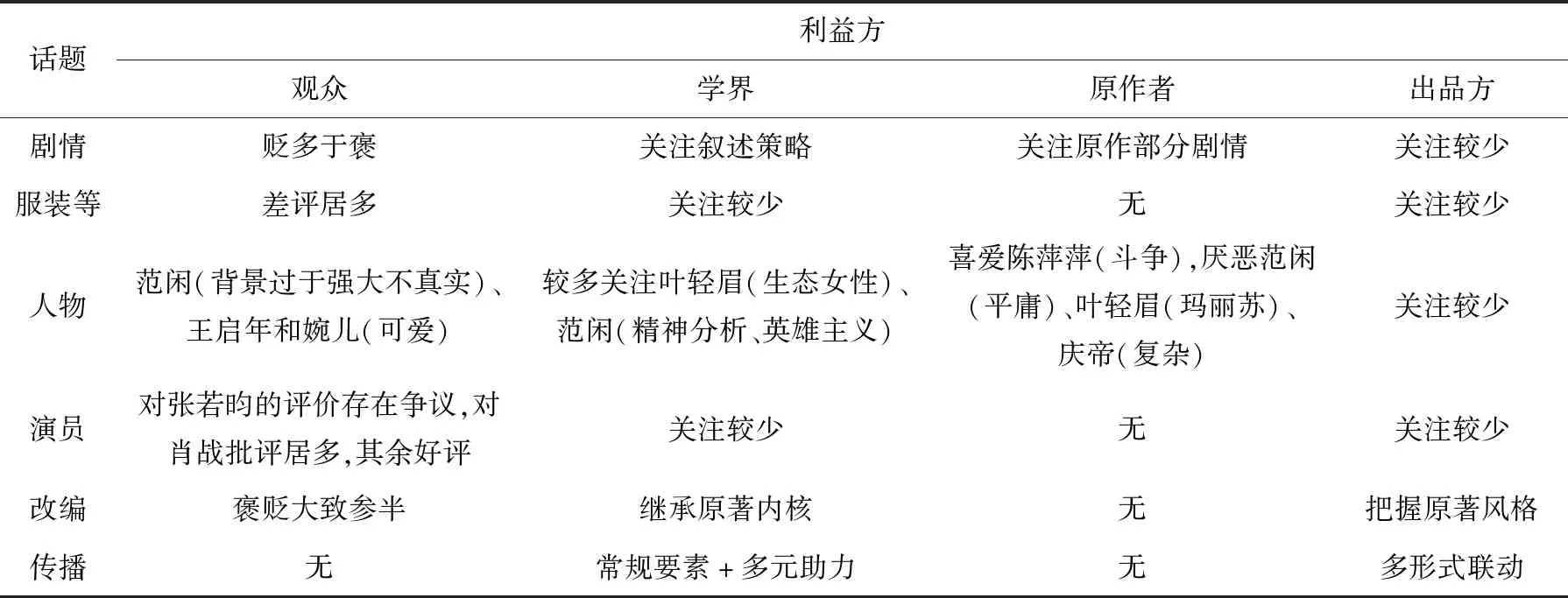

上述4方视角和立场有交织,也有差异(见表1)。差异主要体现在4个方面:

表1 多方评论综合对比

1.观众内部

观众因为关注焦点不同,在整体评价上出现分歧:好评更倾向于表达对这部剧整体的喜爱,而差评则更多关注剧情。除肖战遭到明显批评和男主角张若昀褒贬兼具外,其余演员的演技均被观众认可。

即使同一话题,观众的观点也可能截然相反。上文对评论中形容词的分析显示,观众的评论涉及剧情、人物设定、角色、演员颜值等,对于同一剧情、同一演员,积极与消极形容词并现,表明不同认知主体对同一认知对象的看法大相径庭。

2.观众与原作者之间

剧情方面,在背景上,原作者认为“金手指”的套路会成功吸引读者,但观众并不认可。主人公范闲的背景反而因其设定老旧而遭受指责。在这一点上,观众与原作者的观点不同。

剧中人物方面,观众大多对陈萍萍和庆帝很喜爱,这主要得益于两位实力派演员演技高超。但对于陈萍萍所传递的精神,观众没有获得与原作者相同的感受,可能因为第一季并未拍摄原作者提及的场景。对于庆帝,有一条评论关注到“庆帝的城府和难以捉摸”,与原作者观点相近,但也未关注精神层面。差评的原因则多种多样,包括庆帝的权谋和邋遢的造型。在这方面,观众与原作者的观点仅有部分重合。

3.观众与出品方之间

在服装、化妆、道具上,43条评论中,除2条无关外,有8条好评,4条合格,其余29条均为差评。差评中一些评价较为空泛,如“差”“减分”,具体的评价包括“土气”“廉价”等。

在改编上,共获得36条评论。除5条为无效评论外,12条认可,3条认为合格,其余16条认为改编得不好。搜索“原著”,与改编有关的评论中,好评数为5条,1条认为合格,20条持否定态度。数量上看,认为改编不合格的较多,大致有“对非原著党不友好”“剧情效果减弱”等原因。

在“传统文化”方面,仅有1条评论认为“传承了文化”,其余8条提到“诗”的评论仅关注场景,而非传统文化。

对于原著体现的人人平等精神,出品方认为“把握住了原著的核心”,但未作具体阐释。观众好评中仅有2条评论表达了自己对原著精神的看法,一条赞同,另一条否定;差评中1条认为改编丢弃了原著的精神,5条认为剧作与这一精神背道而驰。

在营销模式和利益方面,“第二季”一词出现频次为52。总体而言,观众期望第二季的来临和原班人马的回归。虽然其中27条评论表明“希望第二部言冰云演员换人”,但仍表明五年三季模式切实可行,第一季为接下来的两季做了成功的铺垫。在原文本中搜索“游戏”,发现并无相关评论,证明一定程度上观众的注意力仍在电视剧本身,观众对游戏开发等并未表现出明显兴趣。

以上对比可见,出品方对该剧的评价与观众感受相差较远,甚至毫不相关,展现了不同利益方视角和态度的差异。因此,出品方在下一季的拍摄和制作中更应思考导致差异的原因,以使制作更加完美,更吸引观众。

4.学界与其他三者之间

与原作者相比,学界重点褒扬了叶轻眉及范闲的形象,但原作者并不喜爱两个角色。学界推崇角色背后所代表的主流价值观,但原作者并不完全认同。

值得关注的是,学界与出品方的观点基本一致,出品方的理念和策略整体得到了学界的认可。

与观众相比,学界总体角度更加宏观,不同于观众对细节的关注。在讨论人物时,学者们更多关注其反映的价值观,而非演员外貌等。在呈现上,学界认可叙事风格和镜头的运用,但部分观众却认为其拍摄凌乱、逻辑不清,改编技巧离期待相差较远。

4方观点差异原因为:

首先,视角不同。学者们基于各自的文学、传播学等知识体系,从学术的角度出发,将剧作置于学术批评体系,并运用术语、概念、理论表达观点。原作者猫腻亲身经历了小说的创作过程,人物、情节的设计是其心血的结晶,因而在访谈中会更加偏向于谈论自己的创作理念。

其次,经济驱动力差异。出品方在承担社会精神文明建设这一任务的同时,更关注经济利益和回报。因此,出品方必然会对作品进行褒奖,以获得舆论助力,同时尝试开拓多种商业模式以增加利润。原作者也需要考虑自身的市场影响力和读者关注度,因而会重点展现创造过程的灵感和智慧。学界和观众则无此考虑。

最后,个人背景差异。观众群体庞大,由于学习背景、个人履历和性格等方面的不同,他们关注视角不同,难免对同一事物持不同看法。学者受过专门学术训练,为彰显其话语的学术性、客观性,极少使用感情色彩鲜明的措辞。同时,他们身份公开,长期浸润于中国文化,因而在表达负面评价时尤其慎重,不像网民一般无所顾忌。与之相比,观众网评用语更贴近日常,以表达自我直观感受为主。

四、结语

文章以社会建构论视角分析了不同利益方对《庆余年》一剧的评论话语。研究显示,普通观众、学界、原作者猫腻和出品方评论视角各异:观众关注剧情、演员和角色,旨在表达自身喜好和褒贬评价;学界分析人物形象、价值传递和叙事策略,彰显其学术素养和分析深度;原作者分享其创作的心路历程,展现自身灵感和智慧的同时兼具读者意识;出品方则谈及为剧作改编付出的努力、团队的合作和市场期待。4方谈及的话题有交叉,也有偏离。对于同一话题,不同利益方以及同一利益方内部(如观众)观点虽有重合,但更多呈现出差异性。

对《庆余年》第二季及其他IP剧的制作,本研究认为有以下3点启示:

第一,作为IP剧,改编和情节的拍摄在一定程度上影响原著粉的观感。未来的制作应关注原著粉的评论,尝试与他们沟通,以进一步了解他们对改编的期待和要求。同时,未来的制作要在把握原作内容核心的基础上,努力提升作品的内在价值[20]。

第二,原著作者和出品方都应对作品的精神传达和细节设置作进一步思考,让观众共情,从而增加作品的认可度。剧情的设置和拍摄也应更加紧凑、合理。

另外,与《微微一笑很倾城》等合作伙伴为现有游戏公司的IP剧不同,《庆余年》游戏版获得成功依旧取决于原著粉与电视剧观众的感受,这再一次证明应先主攻影视剧的改编和制作,方能为游戏开发奠定良好基础。

第三,演员的演技是硬性评价标准,影响观众对角色的喜好,进而影响整部剧的评价。如本剧中大多观众认可男主角张若昀及全体演员的演技,总体评价向好。因此,在未来选角时应平衡好演员的名气与剧集品质之间的关系。

《庆余年》第二季正在紧锣密鼓地筹备中,IP剧在未来仍有巨大的市场与活力。未来的创作者和制作方应充分考虑多方的关注和期待,以促进IP剧市场高质量发展。