传播学视域下《大学》英译史及译介过程研究

李耀

(南京航空航天大学外国语学院,江苏 南京 211106)

引言

《大学》蕴含着丰富的中华民族传统文化,位列“四书”之一,书中对道德行为和人生境界的深刻论述对中国传统哲学思想的形成及社会发展产生了重要影响。在“中华文化走出去”的时代背景下,《大学》成为优秀传统文化对外推广的重要典籍之一,如何精准有效地推动《大学》译本的传播与接受成为学界的关注点。《大学》英译研究大体可分为3类,即单译本研究、多译本对比研究和综述研究。单译本研究主要涉及马礼逊、理雅各、林语堂、庞德和修中诚译本,理论基础涉及翻译操纵理论、生态翻译学、认知翻译学和哲学阐释学等;多译本对比研究中,学者从译文功能、译者风格及主体间性等视角切入,选取中西代表性译本进行对比研究,分析其词汇、句法、语篇等不同层面的异同;此外,还有学者针对《大学》国内外研究展开综述。

总体而言,国内《大学》英译研究取得了一定成果,但起步较晚,研究手段以对比研究为主,理论视角及研究方法有待丰富,定量研究较为缺乏,其中传播研究仍待进一步深化拓展[1]。当前,还未有学者从传播学视角讨论《大学》的译介问题。基于此,本文拟对此问题进行探究。

一、《大学》英译史研究

《大学》的英译最早可以追溯到1812年,至今已200年有余。数个世纪来,来华传教士、西方汉学家、华裔汉学家和中国学者相继开展翻译活动,《大学》的译本已达20余种,译文主要有英语单行本、合译本以及附录注释3种。

(一)来华传教士译本

《大学》外译可以追溯到17世纪末期,早期经历了由拉丁语再到英语的转译过程[2]。传教士译本在西方影响甚大,不仅推动了西方汉学的发展,也对超验主义作家如梭罗、艾默生等产生了重要影响。早期英语国家译者参考拉丁语译本,以引用和注解的方式转译其中部分内容。《大学》的英译最早由19世纪的来华传教士完成。1812年,来华英国新教传教士马礼逊(Robert Morrison)翻译出版了《中国通俗文学译文集》,该书首次出现了《大学》英译文全文,其译本强调释义,以直译为主,其译文态度草率,不乏大量误读误译之处[3]。另一位英国传教士柯大卫(David Collie)是“四书”全译第一人,其译文以纠正儒学、传播基督教义为目的,充满西方中心论和基督教色彩。时任港府官员奚礼尔(Charles Hillier)在出版于1853年的《亚洲皇家学会中国分会学报》上刊载《大学》译文,对原作结构、重要性和已有译本作出说明。英格兰著名汉学家理雅各(James Legge)译本被学界视为经典之作,他在1861年以合集形式翻译出版《大学》译本。理雅各在译文中突出读者导向,其译本在世界范围内产生了广泛而深远的影响。

(二)西方汉学家译本

西方汉学家因其学术研究背景和译入语母语优势,其译本成为推动《大学》外传的重要力量。庞德(Ezra Pound)是美国著名诗人,也被学界称为“业余汉学家”,其《大学》英译本转译自法语及意大利语版本,他从语义学的视角分析了书中的核心概念,探究其中传统儒学的哲学意蕴。庞氏译本改写较多,偏离原作,饱受学界诟病,然而因其较为规范、清晰的译文特点,其译本成为20世纪《大学》影响最大的译本。英国汉学家修中诚(Ernest R.Hughes)译本主要从儒家在西方学界的影响及文化术语两个角度建构全书内容。美国学者穆勒(A.Charles Muller)《大学》英译本以电子版形式存在,采用现代汉语拼音,前言中探讨了译文的教育意义。21世纪西方汉学家共出版了3种《大学》英译本:美国当代汉学家浦安迪(Andrew Plaks)以朱熹《四书章句集注》为原本,以语境等值为翻译原则,寻求与原作最大限度的接近;另一位美国当代汉学家贾德纳(Daniel K.Gardner)以原文重要性和知名度为标准选译了《大学》部分内容,并将其置于“四书”首位,在引言中介绍了宋明以来《大学》的重要社会价值和教育意义;澳洲汉学家艾乔恩(Ian Johnston)和新南威尔士大学教师王平合作,于2012年出版了《大学》英译本。

(三)华裔汉学家和中国学者译本

华裔汉学家和中国学者群体以修正错误、传递儒学价值为目的开展《大学》英译工作,在典籍外译过程中同样发挥了不可忽视的作用。华裔汉学家群体中传播最广的《大学》译本是林语堂译本,其译本详细说明了各个章节内容在中国传统文化体系中的出处,以“阐释翻译”为视角讨论了中华文化术语的翻译方法,力图为世界发展中的共有问题提供中国智慧。宋明理学研究专家陈荣捷(Wing-Tsit Chan)在其1963年出版的文集中选译了《大学》部分内容,研究者肯定了其译本在促进东西方交流方面的作用。中国学者中,辜鸿铭“开启了中国人翻译中国典籍的序幕”[4],他对《大学》的思想文化价值给予高度肯定,书中注释印证了大量西方国家学者、评论家的观点。郑麐是中国“四书”英译第一人,以准确传达文化内涵为翻译目的,但其译本在世界范围内传播和研究有限。

二、传播过程研究

从上述有关《大学》英译史的回顾中可以发现,其海外传播历史悠久且成果颇丰,3类译者群体共同推动了《大学》的海外传播,这种传播具有过程性、反馈性的特点,是主体、客体、媒介和受众四大因素共同作用的结果。下文即以四大要素为主线,探讨不同要素对《大学》译介产生的影响。

(一)主体/译者研究

在西方哲学发展史中,17世纪笛卡尔开启了从本体论到认识论的哲学转向,此后人的主体性得以确立。哲学意义上的主体指的是具有能动性、实践性和社会性的人,而翻译学领域的主体根据对象性关系活动的不同呈现出多元化的趋势[5]。作为一项社会性的语际传播活动,翻译主体是社会历史性的存在,必须明确其具体语境方可判断其具体构成,不同历史条件下的主体行为和责任各不相同。从上述翻译史回顾不难发现,《大学》的译介是不同译者群体的自发行为,此时翻译传播主体即为译者,二者完全重合,此种关系在典籍传播的过程中具有一定的普遍性。在《大学》的译介过程中,主体/译者作为传播行为的发起者,对最终的传播效果有着决定性的影响,主要体现在译者翻译目的及翻译策略的选择上。

翻译是高度社会语境化的产物,译者在一定场域内形成惯习,并受到经济、文化和社会资本的影响[6],译者对翻译活动具有操纵和控制作用。《大学》译者翻译策略的选择受到译者所在历史场域的深刻影响。17—19世纪,由于中西综合国力悬殊巨大,来华传教士和西方汉学家译者群体以传教为首要目的,他们给基督教义穿上儒学外衣,期冀以此吸引信众;此外,他们将这些译本视为全面殖民中国的思想文化准备,企图用基督教义改写甚至消解原有的中国儒学体系,在这种翻译目的的影响下,译本大多具有西方中心主义和基督教色彩。直译与意译都成为西方译者操纵和改写原作的途径,例如马礼逊将“大学”译作“the great science”,将道德观念等同于科学,显然和原作相差甚远,错误地引导了读者的阅读期待;在翻译“古之欲明明德于天下者”时,将“古之……者”译为“the prince”(西方宫廷王子、贵胄),此译文漏译“古”,忽略了先王道德言行的重要文化意义,同时缩小了先王的范围,将其等同于君主而忽略了士大夫群体。

20世纪上半叶,大批中国学者意识到了西方译者翻译操纵所带来的文化误读和自主权丧失问题,以消除误读误译、传播中华文化为翻译目的对《大学》进行译介,辜鸿铭在翻译时采用了归化译法,使用了镌刻在古希腊阿波罗神庙入口处苏格拉底的名言“Know Thyself”翻译“诚意”。在“明德”的翻译中,马士曼将“德”译为“reason(理想)”,林语堂则译为“clear character”,相较于前者,译出了道德、美德的含义,文化内涵传递更为准确客观。新中国成立后,随着我国综合国力的提升和国际地位的提高,译者注重保留《大学》的东方文化价值,如贾德纳译本,宏观方面,分析了《大学》在“四书”中的地位,微观方面,给予文化负载词详尽的注释说明,相较于前几个世纪的译本,更具文化主体性。

翻译过程是一个涉及多种选择的复杂过程,选择和目的的确定又受到多种因素的制约[7],《大学》译介过程中主体与译者两个因素相重合,翻译目的及翻译策略的选择对最终的传播效果有直接影响。《大学》的译介历经最初的他者有意误读阐释再到后来的主动文化建构,其翻译史也是近代国际关系发展史的一个缩影。新时期的译者在译介《大学》时,首先应对原作进行深入的研习,翻译中应立足于当今时代的社会背景,以积极主动的态度推动其海外传播,通过高质量、规范化的译文传播中国传统儒学思想,从而更好地服务于国家海外形象的建构。

(二)客体研究

哲学层面的客体指的是主体以外的客观事物,是主体认识与实践的对象。在翻译传播的过程中,不同阶段中的客体表现形式有所不同。在《大学》进行语码转换的过程中,原文本表现为源语客体,译文则表现为译语客体,两种客体经由译者实现转换,《大学》译介过程中的传播客体形式表现为译者中心下的源语客体及译语客体的组合体。译者和原作者之间是一种跨时空、非共时性的交流对话[8],翻译时难以准确再现原作者的所思所感,故而在客体转换过程中,译语客体在外部社会环境和译者翻译风格的影响下解除了和原作者之间的语境关联。翻译不是源文本的再现[9],译作在不同的语言系统中意图模式达到互补,实现译作“后续生命”的和谐延续。《大学》客体层面对最终译介效果的影响主要体现在翻译模式的选择上。

译者在翻译过程中常常会能动地选择不同模式,翻译模式和译文质量及传播效果息息相关。《大学》的译介模式大体可分为3类:西方学者模式、中国学者模式及合作模式。第一类中较为典型的是柯大卫、理雅各等来华传教士开展的翻译活动。他们在华独立开展翻译工作,受制于语言背景和翻译目的的制约,译语客体被打上“西方中心”的烙印,在客体转换的过程中出现了语码传递丢失和错误的情况。第二类中,以辜鸿铭、陈荣捷为代表的译者大都学贯中西,有较高的国学素养和外文水准,经由他们转换后的译语客体准确度及还原度较高。第三类合作模式在20世纪以后的《大学》译介中较为普遍,形式也较为多样,例如:澳洲汉学家艾乔恩(Ian Johnston)和新南威尔士大学教师王平开展了合作;美国东密歇根大学哲学教授布莱恩·布雅(Brian Bruya)翻译、我国台湾著名漫画家蔡志忠配图出版《大学》译本,这是合作模式中的一种新颖形式。从译本最终的传播效果来看,在典籍外译的过程中,中国学者主要负责完成语内翻译,通过研究考证将晦涩难懂的古代语言转化为通俗易懂的现代汉语并完成初步翻译,西方学者负责语际翻译,完成翻译传播过程,这是兼顾原文理解和语言表达的最佳途径之一[10]。

《大学》客体在不同阶段表现形式不同,翻译模式对客体质量有直接影响,采用中西合作的翻译模式,译语质量最优。宏观上,《大学》客体层面表现出3个方面的特点:第一,译者与客体之间具有主体间性,译者难以把握源语客体的语境内涵,译语客体也不是简单的源语再现,译者在内外部因素的共同作用下与原作者开展“对话”,客体被赋予了“译者内涵”;第二是立场中立性,作为源文本的客体在不同翻译策略、目的、模式等因素的作用下可以转换为完全不同的译语客体,源语客体在转换为译语客体之前保持立场中立性,译作在不同社会、语言场域中完成更新融合;第三是客体重叠性,译者中心下客体可以划分为源语客体及译语客体,译者在接收源语的同时即开展翻译,二者在过程上存在时间的临近性及行为域的交叉性,因此可以认为客体具有一定的重叠性。

(三)媒介研究

客体完成从源语到译语的转换过程后,译语客体通过媒介向受众进行语码传递,媒介及其实现方式对受众接受产生影响。官能指的是生物体器官的功能,根据调用人体官能的不同,媒介可划分为单一官能媒介、双官能媒介及复合官能媒介[11]。单一官能媒介调用单一官能,例如书报杂志、广播等;双官能媒介同时调用两种官能,例如电视、电影;复合官能媒介以互联网背景下的移动终端为代表,感受最为多元。

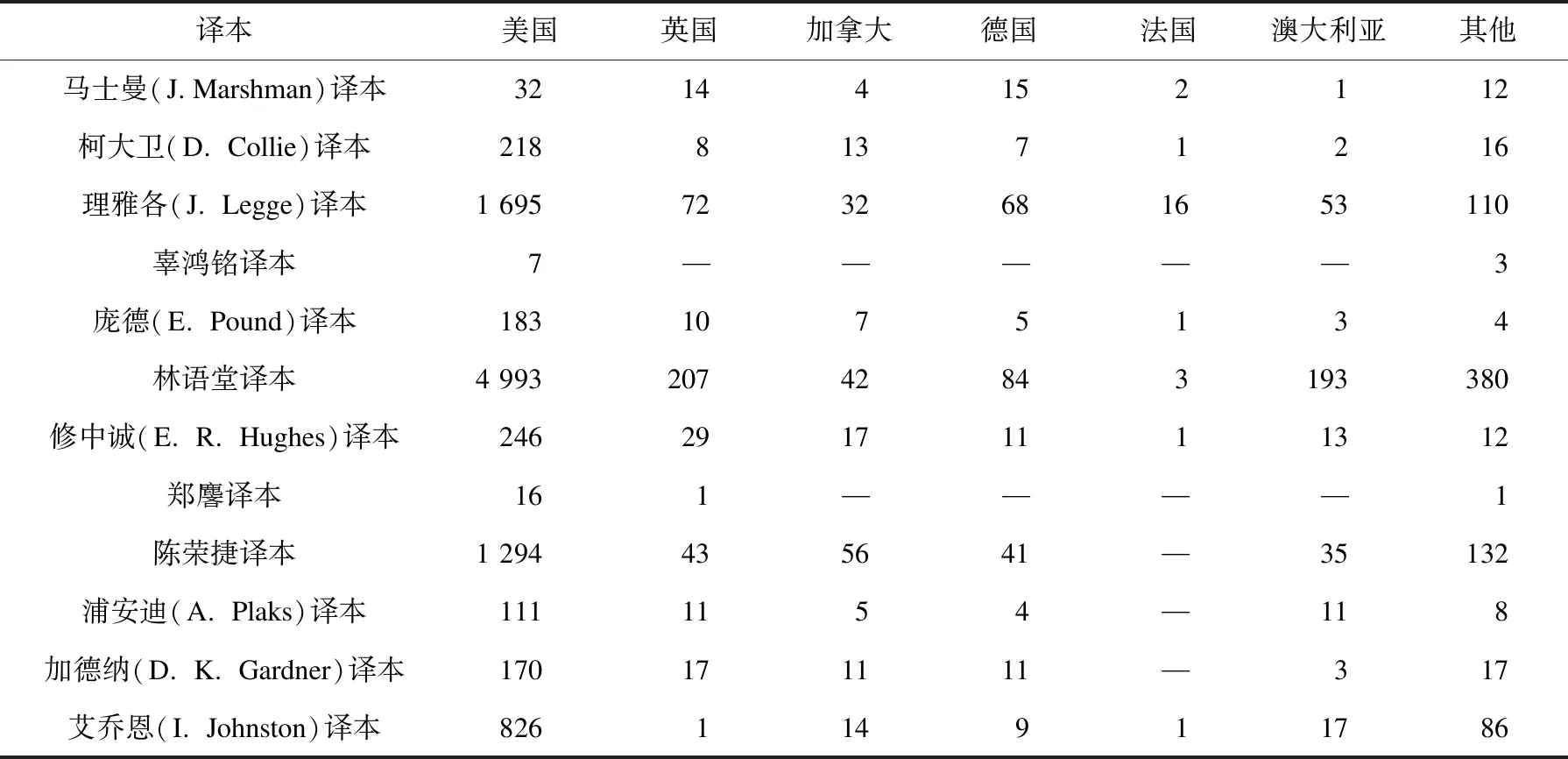

作为单一官能媒介的代表,纸质或电子书籍在《大学》的外译过程中起核心作用。受时代科技限制,纸质书籍是早期译本的唯一传播途径。联机计算机图书馆中心(OCLC)中WorldCat数据库是全球最为完整全面的图书馆联合查询库,能够有效地反映纸质书籍的分布、影响及传播等情况。表1是《大学》部分代表性英译本世界馆藏量的统计:

表1 《大学》英译本图书馆馆藏量(节选) 单位:本

从表1可知,《大学》英译本在世界范围内有一定的馆藏量,但国家分布及不同译本馆藏量存在一定的不均衡性。从馆藏总量来看,理雅各、林语堂、陈荣捷和艾乔恩译本馆藏数量较大,这和译者的翻译目的、翻译策略密切相关:理氏治学严谨,考证翔实,其译本一经问世便被学界视为经典之作;和早期传教士传播教义的目的不同,林语堂、辜鸿铭等译者秉持忠实传达传统儒学观念的目的,译文能够较为准确地传达《大学》原作思想内涵,在当今世界产生了一定影响;艾乔恩作为具有中国宗教、哲学背景的西方译者,熟知中国传统文化,其译本呈现出平等互鉴的文化态度。从分布国家来看,20世纪后期美国成为世界汉学研究的主阵地,美国的馆藏量显著高于其他国家;从版本数量来看,理雅各和林语堂译本再版重印次数较多;从译本出版时间来看,20世纪以后译本馆藏量总体上高于17—19世纪,20世纪后出版印刷行业发展迅速,为《大学》译介提供了传播基础与技术条件。

在当今媒介融合的科技背景下,《大学》传播形式表现为互联网背景下跨模态的复合官能媒介。在世界最大的视频门户检索后发现,理雅各和林语堂译本出现了基于纸质图书并配合动画的有声视频书籍版本,这些视频中不仅包含了中英双语的有声朗诵,还辅之以能够传达中国文化特色的影视剧、动漫等视觉符号,多模态的媒介形式极大地刺激了受众的感官体验,取得了很好的传播效果,部分视频总观看量已超百万次。对《大学》相关视频创作者进行梳理分类后发现,创作者多为学者或对汉学抱有极大热忱的普通受众。个人博客类门户Meta、Twitter中对相关内容讨论较少,零星可见几条有关儒学具体内容的讨论。

总体而言,现阶段《大学》媒介仍以图书媒介为主,其传播中暴露出的不均衡性不可忽视,向英美以外国家加强图书推介是提高《大学》世界知名度的可行方式。而随着新媒体的出现,《大学》媒介形式也正在向复合官能媒介转化,但这一转化刚刚起步,还不足以形成《大学》译介的力量分支,日后应加强该方面建设,联合多方面力量,通过多模态化的复合官能媒介途径,让中国文化走得更远。

(四)受众研究

受众是传播的最终环节,是译语信息的接受者和反馈者,对评估译本质量及调整译者翻译行为有着直接影响,受众结合译语客体与自身文化体认重建语境关联。《大学》受众群体大体可以分为学者型读者和普通读者两类。译本“走出去”并不意味着真正的“走进去”,受众接受研究是检验传播效果的有效途径。切斯特曼提出传播效果包含3个维度,即反应(reactions)、响应(responses)和反响(repercussions)[12],其中回应行为,如撰写评论、评分等是可观察的反馈行为,主要用以考察受众对特定译作的接受情况。

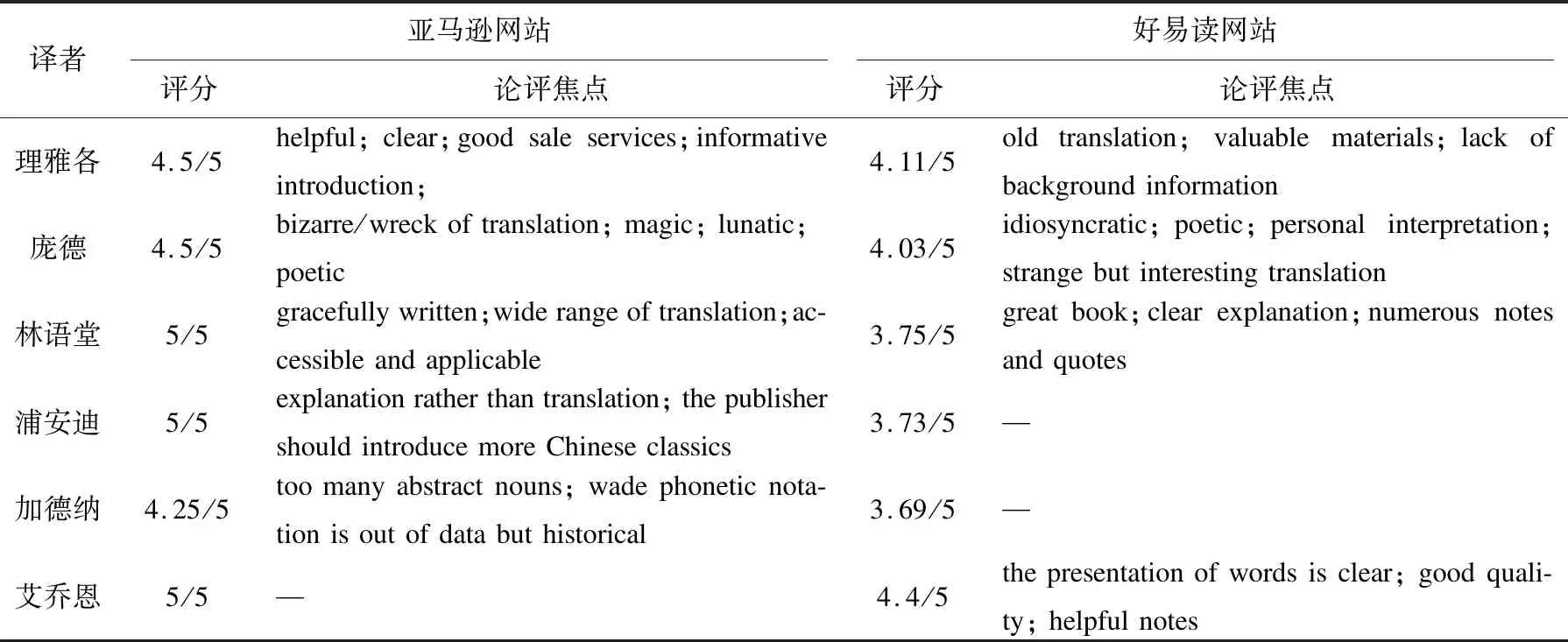

普通读者群体基数大、范围广,是推动《大学》普及及被接受的重要力量,其读后评论不仅有助于检验传播效果,还对翻译内容、策略有一定的指导意义。亚马逊(www.amazon.com)和好易读(www.goodreads.com)是全美最大的图书售卖和评论网站,网站中即时化的读者评论克服了传统读者评论调查的延迟性和零散性,降低了读者研究的难度。网站中《大学》各译本的星级评分和读者评论见表2。研究发现:读者评论集中在理雅各、庞德、林语堂、浦安迪、加德纳及艾乔恩的译本,其余译本未见评论或没有研究价值。

表2 《大学》英译本评分及论评焦点(节选)

对表2中评分及评论内容进行细读分类后发现,普通读者有学习型和感悟型两种阅读类型。学习型读者对译本的翻译质量和副文本翔实度较为关注,希望以此实现学习中国文化的目的;感悟型读者则更加注重书中具体的文化内涵。两类读者主要关注以下3个方面:

第一,作为翻译作品,读者首先对译本的翻译质量十分重视。对待有着明确西方中心立场的早期传教士和汉学家的译本,读者在肯定其学术价值及翻译贡献的同时,也指出其译本充满基督教义色彩,不能够准确地传达中国传统哲学观念。而对忠实表达原作内涵的译本,如林语堂译本,读者给予较大肯定。

第二,读者对副文本的翔实程度较为关心。由于《大学》的论述较为艰深晦涩,普遍缺乏中国哲学背景和生活经验的外国读者难以把握其内涵,注释、导读及前言、后记的重要性不言而喻。

第三,读者对出版社提出了一定的要求。其中一个较为突出的方面是威妥玛标音法的使用影响阅读体验。此外,书籍装帧的质量、行间距等微观层面对读者的阅读体验也有重要影响。

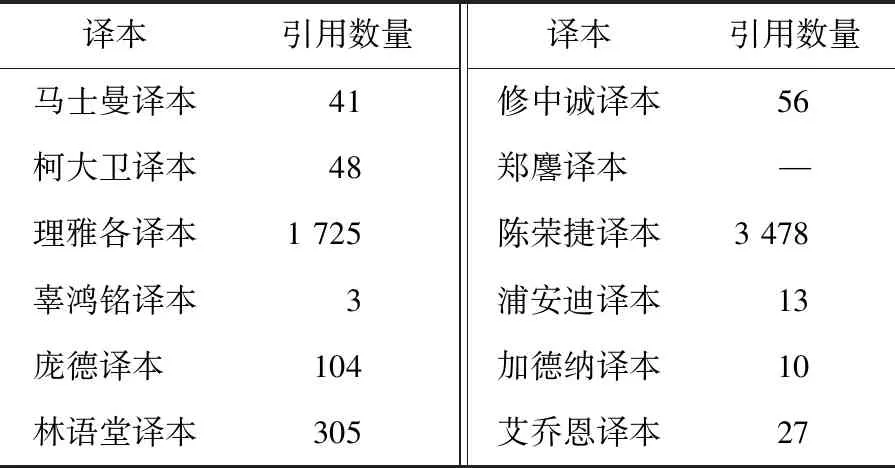

学术读者群体的专业化程度较强,可进一步细分为专门从事汉学研究的学者、大学及科研院所在读学生以及从事典籍翻译的海外译者等类型。学术读者群体的数量相对较少,但其评论具有专业化、客观化的特征,能够对译本翻译的得与失给出学术化的见解。学术引用是学术界对某个领域重视程度的量化指标,通过Google Scholar(谷歌学术)以“译者+书名”的方式检索后进行引用量的统计,结果见表3。学术界对《大学》译本有一定的关注,多数研究聚焦于理雅各、庞德、陈荣捷及林语堂译本。在JSTOR和EBSCO数据库以“Review”(书评)为检索条件共检索到相关文献22篇,文献主要集中在理雅各(5篇)、庞德(3篇)和陈荣捷(13篇)3位译者上。

表3 《大学》英译本谷歌学术引用(节选)

学者在评价理雅各译本时首先充分肯定其学术价值,并指出“理氏在身体情况欠佳、家庭状况困难的情况下完成译注是极为不易的”[13],其译本的勘误情况也有涉及,专门对其他学者的纠错展开综述[14]。庞德的译本学术界争议较大,理查德[15]指出其译本的翻译方式“不能完全被接受”,而贝尔[16]则给出了不同意见,他提出“庞德诗意的语言是他风格的体现,对语言的驾驭已经到达一个全新高度”。莱斯利博士[17]高度肯定了陈荣捷译本,认为其译本“保持了一贯的高水准”,而其译本最大的不足在于“引用不够全面具体,凡有所引未能做到必有所注”。艾恩[18]、威廉[19]等学者则指出陈译本“揭示了西方汉学研究的巨大鸿沟,引发了学术界的思考”。

读者接受研究存在对象情况复杂、接受效果难以量化、研究对象难以扩大等问题[20],选取回应理论下有限的读者及专家的真实评价只能从一个侧面说明其接受程度。普通读者较为关注译本翻译质量、副文本翔实度及出版质量3个方面;而专家读者则较为关注译者翻译背景、内涵传递的准确度以及译本学术价值等方面。这些读者实际回应对译者调节翻译策略、评估翻译质量有重要作用。

三、结语

本文综合运用传播学和翻译学理论,从主体、客体、媒介和受众4个方面对《大学》译介展开全过程研究。研究发现:翻译主体的时代背景、翻译目的制约其翻译策略的选择,新时代译者应积极主动地开展译介,保证《大学》海外译介中的自主文化建构;客体具有主体间性、立场中立性和重叠性3个特点,翻译模式的选择对客体转化质量有重要影响;媒介层面,现阶段《大学》媒介仍以图书媒介为主,多为单一媒介途径,传播中暴露出的不均衡性不可忽视,多模态化的复合官能媒介途径是未来传播的可行路径;受众层面,翻译质量、副文本翔实度、出版质量、译本学术价值等方面是译者调整翻译行为的重要依据。本研究仅以《大学》外译作个案分析,其中结论是否具有普适性仍待进一步研究,译介过程中各个环节需要进一步深入探究。