湘北传统民间舞蹈资源整理与文化探源

丁晨奕 陈文红 湖南理工学院音乐学院

一、湘北传统民间舞蹈资源整理

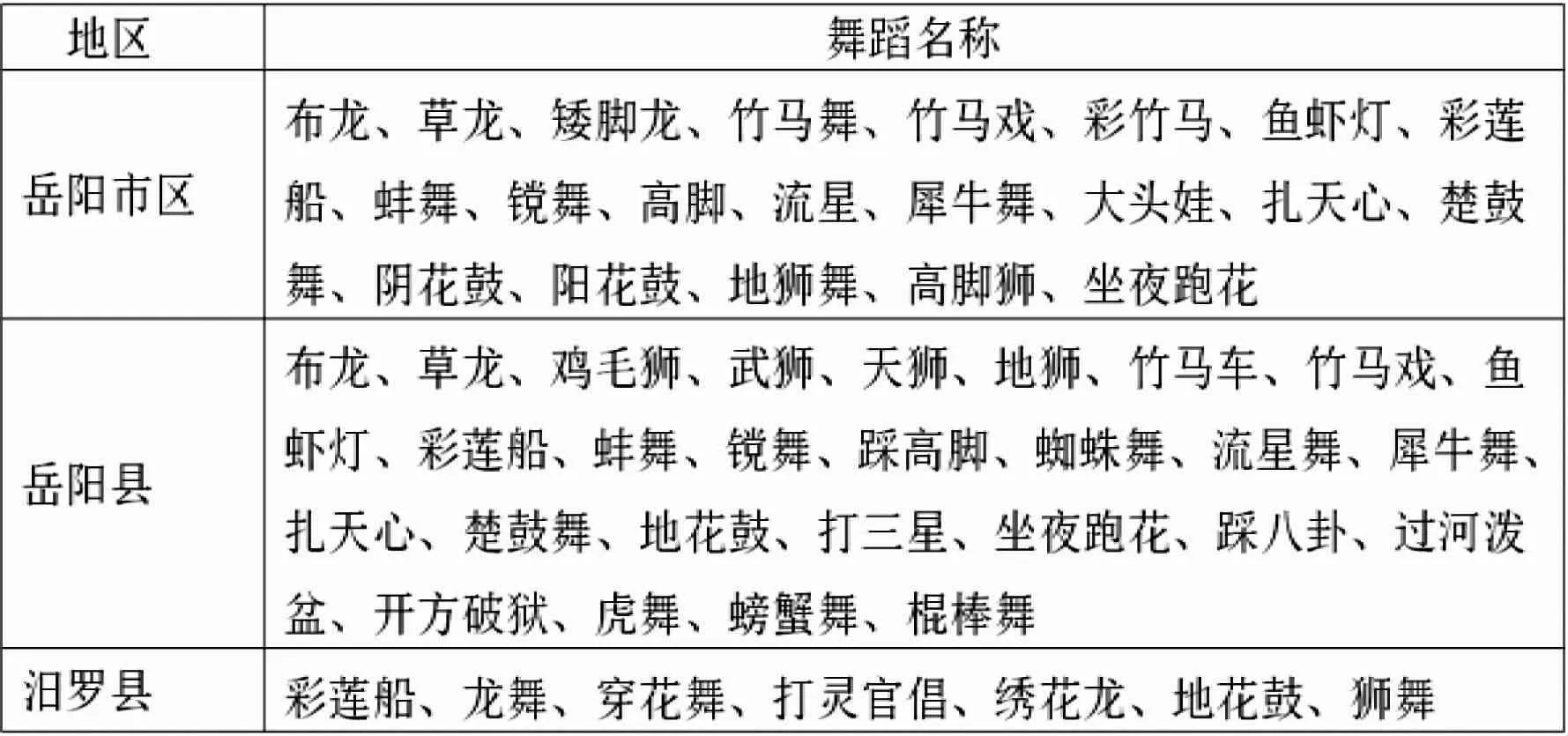

20 世纪80 年代国家文化部曾在全国范围内对各省市民间舞蹈展开普查工作,最终完成了共30卷,5250 万字的《中国民族民间舞蹈集成》这项空前浩大的科研工程,详细记录了各民族、各地区的民间舞蹈。其中湖南卷(上、下)于1991 年正式发行,它深入挖掘了湖南地区丰富的民间舞蹈资源,为湖南民间舞蹈保护与传承提供了宝贵的资料,为湘北传统舞蹈文化研究奠定了坚实的基础。得幸于此,笔者根据《中国民族民间舞蹈集成?湖南卷》中“全省民族民间舞蹈调查表” 整理出湘北各县市地区传统民间舞蹈共117 个,列表如下:

表1 湘北传统民间舞蹈调查表①本表根据《中国民族民间舞蹈集成》(湖南卷)中《全省民族民间舞蹈调查表》整理而成。

湘北传统民间舞蹈反映的题材极为广泛,与人民群众的社会生活及生产实践紧密相连,笔者根据这些舞蹈的功能属性又将湘北传统民间舞蹈划分为节庆娱乐类舞蹈、礼仪祭祀类舞蹈以及劳动生活类舞蹈。

(一)节庆娱乐类舞蹈

最具代表性的民间节庆娱乐舞蹈当属“龙舞”和“狮舞”,湘北地区各类龙舞、狮舞有十数种,在农耕手作的年代是人们节庆时节最喜闻乐见的娱乐方式。龙是华夏精神的象征,“龙舞”作为龙文化的具体表现形式包含了“天人和谐”的文化内涵。“龙舞”最初的目的是祭祀求雨,能够掌管雨水的龙是古代人民心中的神明,于是人们便广修龙神庙并定期祭祀以供奉神明,每逢祭祀必有龙舞,各种龙舞便应运而生。值得一提的是,在长久的历史进程中,“龙舞”经历了最初的娱神而逐渐世俗娱乐化,完成由“娱神——娱神娱人——娱人”的转化过程。2008 年被列为第一批国家级非物质文化遗产拓展项目的“平江九龙舞”是湘北地区最具代表性的龙舞艺术,每逢春节、端午等传统节日,便能看到“九龙舞”的身影游走于当地大街小巷之中。“平江九龙舞”不同于国内其他地区龙舞而独具特色,它不仅规模庞大、场面壮观,而且表演套路极为丰富繁杂,在“腾、跃、盘、旋”各类技巧中编制精美图案,完成一个接一个的立体造型,是一种舞动的造型艺术,被称为“中华一绝”。为了更好地传承九龙舞精华,民间艺人推陈出新,对“平江九龙舞”的传统套路进行重新连接编排,最终推出了《九龙闹洞庭》《楚天云龙》《威风中国龙》《九龙贺金鹰》等四组新编九龙舞。2016 年被列为湖南省第四批非物质文化遗产名录的“临湘白羊田天狮舞”是湘北地区最具代表性的狮舞艺术,它以高超的表演技艺与独特的舞蹈语汇深受当地群众的喜爱,与常见狮舞不同的是它不由人顶着狮被表演,而是由表演者举着竹篾皮纸扎成的狮子,利用“翻、滚、腾、旋、扑、颠”等肢体动作,在空中完成各种高难度技巧,将武术动作、地花鼓舞蹈语汇与地方音乐相结合,是一种融合武术、音乐、舞蹈、杂技、民俗为一体的民间表演艺术形式。除了“龙舞”和“狮舞”,各式“花鼓花灯”也是节庆时节常见的民间舞蹈,特别是春节期间以“龙”在前,“狮”在后,“地花鼓”“鱼灯”“虾子灯”等各类花鼓花灯在中间的仪式队伍,锣鼓喧天十分热闹,极具吉祥喜庆的节日气氛。

(二)礼仪祭祀类舞蹈

湘北古为荆楚之地,清乾隆年间修撰的《岳州府志·风俗》记载:“沅湘之间其俗信鬼而好祀,其祀必使巫觋作乐歌舞以娱神。每岁元旦后二日,乡人迎傩,歌舞达旦。沿村偏歷,彌月乃止。”上述文献说明,古代湘北民间巫风盛行,每逢祭祀时必定以歌舞的形式娱乐诸神,祭祀歌舞活动集中在元旦之后,为时一个月的祭祀歌舞活动通宵达旦十分热闹。这些传统民间祭祀类舞蹈,大多反映的是当时群众对神灵的敬畏之情以及对美好生活的祈祷。总的来说,大致可将湘北民间祭祀舞蹈分为酬神欢庆许愿、驱邪逐疫和超度亡灵三大类。曾流行于湘北县新墙河一带的“楚鼓舞” 传说是当时人们祭祀湘江水神的舞蹈,每年腊月至春节期间,当地群众便来到河边跳楚鼓舞以祈求神灵庇佑不再受到水患灾害。集中在秋收后至腊月前举行的“打倡”也是一种娱神的民间祭祀舞蹈,现仍流传于湘北的平江、湘阴、汨罗等地。“打倡”又叫“打灵官倡”,一说“灵官”主司天上人间的纠察之职,又有一说“灵官”是掌管五禽六畜的神仙。不论如何,打倡的目的在于祈求神灵驱除邪祟,消灾解难或祈求神灵保佑平安、人畜兴旺。“跑花”“破盆”“降魔杵”则是封建社会为了超度亡灵的仪式舞蹈,这些仪式舞蹈包含了较重的封建迷信思想观念。随着破四旧,人民群众逐渐摒弃了这些祭祀舞蹈中的封建迷信内容,一些祭祀舞蹈因其思想落后腐朽,被时代淘汰、被人民摒弃,最终销声匿迹;另一些祭祀舞蹈经过民间艺人的不断加工发展为节庆娱人的活动得以保留下来。

(三)劳动生活类舞蹈

民间舞蹈是社会生活的形象反映,能够真实而深刻地描绘当时的社会现实,反映了一定时期人们的理想、愿望、信仰与追求。“春牛舞”“蚌舞”“彩莲船”“抬轿舞”“大头戏柳”以及“镋舞”是湘北地区传统民间舞蹈,这些舞蹈生动地反映了当地群众的生产方式以及生活习俗,以淳朴的生活气息、风趣生动的表演、乐观明朗的情绪以及热情欢快的场面赢得广大群众的喜爱,经久不衰。

“春牛舞”又叫“舞春牛”“闹春牛”,是旧时为官方举办的春耕春播仪式,寓意是春耕即将开始,曾流行于湘北平江、湘阴、汨罗等地。每当立春时节,民间艺人们便开始挨家串户闹春牛,预示新的一年风调雨顺、丰衣足食、六畜兴旺,舞蹈充满乡土气息与农家野趣。“蚌舞”曾流行于湖南各地,特别是洞庭湖区更为盛行,来源于民间蚌壳成精的典故,是一个反映水乡生活的情节舞蹈。经过民间艺人不断的创新与发展,不同地区的“蚌舞”表现的内容有所不同,有以“鹬蚌相争,渔翁得利”这样的古代寓言为主题的,有表现蚌姑戏耍渔翁情节的,也有表现蚌姑与渔郎相识相爱故事的。各地根据情节需要,人物设定也各不相同,但都有由旦角扮演的“蚌姑”和由小生或丑角扮演的“渔夫”角色,舞蹈质朴纯真、表演细腻,充满浪漫情调。“彩莲船”又名“彩龙船”“采莲船”或“跑旱船”,是以表演者置于竹木色布的装饰小船中,边歌边舞的民间歌舞形式,它以形象的动作与生动的表演再现了水上、船上的生活细节,也是能够反映水乡生活的民间舞蹈。“抬轿舞”源自于一种湘北婚嫁民俗,古代新娘出嫁时,新郎要用花轿迎娶,抬轿人在迎亲途中将花轿上下颠簸、左右摇晃戏弄新娘。“抬轿舞”以此民俗为素材,表现迎娶途中青年男女打情骂俏的场面,舞蹈质朴可爱,生动活泼。“大头戏柳”是我国汉族地区常见的民间舞蹈,各地故事版本不一,以男角头戴大头面具,手持扇子,女角身着彩旦服,头戴朱钗,手持羽扇或手帕舞蹈。男角动作诙谐滑稽,女角动作活泼秀美,整个舞蹈氛围热闹、幽默,充满生活情趣。“镋舞”是一种可以强身健体的道具舞蹈,“镋”是中国武术器械之一,形似叉。表演者手持镋在胸前、肩头、颈后、腰间等部位快速滚动,是一种技艺高超、动作复杂的民间舞蹈。

二、湘北传统民间舞蹈文化探源

(一)巫风浸染下的楚韵遗风

湘北地区巫风源远流长,可以说湘北民间舞蹈是在楚文化圈的氛围里成长发展起来的。伟大的爱国诗人屈原被流放后,依据当地的祭祀仪式与巫歌巫舞,重新加工创作了堪称千古绝唱的《九歌》。从屈原《九歌》中可以窥见两千多年前楚国南郢、沅湘之间巫歌、巫舞的某些面貌。汉·王逸的《楚辞章句》记载:“昔楚国南郢之邑,沅湘之间,其俗信鬼而好祀,其祀必作歌乐鼓舞以乐诸神。”再如宋·范志明《湘北风土记》载:“荆湖民俗,岁时会集,或祷祠,多击鼓,令男女踏歌,谓之歌场。疾病不事医药,惟灼鱼打瓦、或以鸡子占卜,求祟所在,使俚巫治之。皆古楚俗也。”从众多古文献和文物史料可知,湘北地区巫舞历来活动于人们婚、丧、喜、寿等礼仪活动以及祛病、消灾、求嗣、求雨等祭祀仪式之中,并一直绵延几千年。

巫术是人类依靠某些神秘的手段和仪式,企图借助某些超自然的神秘力量来驱鬼降神,达到祈福消灾目的的一种方术。舞蹈以人体动作将人的内心精神世界更加形象地表达出来,是最符合人类生命本能的一种艺术。因此,舞蹈作为一种能够沟通巫师与鬼神之间的媒介成为古代巫术仪式中必不可少的一部分,长期存在于民间祭祀活动中。湘北地区传统民间舞蹈有一部分就是来源于本土的巫术文化,这些巫术祭祀活动中的巫舞曾经在民间广为流传,至今尚有遗存。比如“打煞桥”和“打灵官倡”是人民群众为了感谢神灵帮助完成心愿的舞蹈,还有“破盆”“降魔杵”则是为了超度亡灵,在巫事仪式中的舞蹈。随着生产力的提高、科学的进步,大量原为祭祀的巫舞逐渐发展成为人民喜闻乐道、欢庆佳节的民俗舞蹈,如在节日里人民表演的龙舞、狮舞、碗灯舞这些自娱自乐的民俗舞蹈其源流都可以追溯到早期的巫术信仰。

随着历史的发展,先秦时期楚地的原始信仰由于东汉末年道教的兴起与外来佛教的输入而逐渐衰竭,但原始巫术仪式中的巫歌、巫舞仍被道、佛吸收和利用。与原始巫术一样,道、佛二教同样利用音乐、舞蹈作为吸引信众、宣扬教义的工具与手段。随着道教发展,许多民间巫术也直接为道教所承袭,道教法术中诸如祈雨、治病、驱邪、超度、延命等内容相当大部分是源于巫术。而传统古老的巫术祭祀活动经过道教的改造和发展,更加系统化。道教的祭祀仪式是斋醮,俗称道场。“跑花”“穿道”等都是道教仪式中的程式舞蹈,旨在超度亡灵。这些民间舞蹈不仅在组织活动上与道教有关,而且有些形式就是表现道教故事的,有些就是道教法事中的一部分,如“踩八卦”“踩九州”等。有些舞蹈的构图也深受道教影响,比如“打倡”采用的就是道教五行八卦“阴阳结合、主从有序”的方式。

(二)水乡文化与农耕文化交织下的舞蹈风貌

除了巫楚文化,水乡与农耕并存的古代生产方式共同造就了湘北民间舞蹈复杂的文化空间。湘北位于长江南岸洞庭湖之滨,境内湖泊星罗棋布、河流网织,江湖交汇。湘北人民生存于水网密布的自然环境之中,捞虾捕鱼、驾船行舟、采莲摸蚌是湘北地区常见的生产生活方式,水乡的渔业生活自然成为民间舞蹈的表现内容。舞蹈“采莲船”就生动再现了湖区人民生产生活情境。舞蹈一般由三人表演,人物角色有丑角扮演的老艄公或年轻船夫、旦角扮演的姑娘以及丑旦扮演的婆子。丑角动作集中在臂部,通过“摇秆”“撑篙”“划桨”等动作刻画划船者的劳动姿态;旦角动作集中在腿部,通过各种舞步与表演表现船在水面上平稳行驶或极速颠簸的场景;丑旦动作集中在臀部,通过出胯扭腰、摇扇腆腮的动作神态表现船身晃动。舞蹈的人物角色及动作表演鲜明地展现了围绕“船”的水乡劳动生活细节。该舞蹈历史悠久,早在唐代的《明皇杂录》就有对旱龙船的记载,到了宋代“跑旱船”已经十分盛行,清代《燕京岁时记》有载:“跑旱船者乃村童办成女子,手驾布船,口唱哩语,意在学游湖采莲者……”除了模仿再现水乡生产生活场景的舞蹈,还有模拟表现水产动物的舞蹈。“鱼虾灯”“蚌舞”“螃蟹舞”就是以湖区常见的鱼、虾、蚌壳、螃蟹等水生动物为模仿对象的传统民间舞蹈,比如“蚌舞”中旦角穿戴蚌壳道具,通过“合蚌壳”“开蚌壳”“抖壳”“戏水” 等动作模仿蚌壳时而打开时而闭合的形态。此外,蚌壳精与渔夫“蚌夹头”“蚌夹手”“蚌夹腿”“摸蚌”等双人配合动作,则生动表现了湖区渔民捕鱼摸蚌的生活场景。“采莲船”与“蚌壳舞”这些传统民间舞蹈之所以能够经久不衰、流传至今,正是因其充分反映了湘北人民热爱水乡的生活旨趣,故而受到当地群众的喜爱。

湘北素有“鱼米之乡”的美誉,除了捕鱼,农耕也是湘北地区主要的生产生活方式。民间舞蹈研究学者、北京舞蹈学院教授罗雄岩提出中国民间舞蹈可以划分为农耕、草原、海洋、农牧、绿洲五个文化类型,其中农耕文化对汉族地区影响最为深远,农耕文化类型民间舞蹈主要表现为秧歌、高跷、花鼓、花灯等舞蹈形式。湘北民间舞蹈中“地花鼓”“高跷”“春牛舞”以及“花灯”均属于此类农耕文化类型的民间舞蹈,表演一般为边歌边舞的形式,活动时间与农耕作息紧密相连,主要是农人在农闲之时自娱自乐的活动,集中在正月期间的节庆娱乐歌舞表演活动之中。最初,这些歌舞的目的在于祈求农业丰收、人畜兴旺,随着时代的发展,其中的祭祀意味逐渐淡化,后来更多是人们农闲时自娱自乐的欢庆活动。受到自然环境与生产生活方式的影响,湘北人民将这些普遍流行于汉族地区的花鼓花灯与本地水乡生活舞蹈相结合,创造了“虾灯”“鱼灯”等具有湖区特色的花灯歌舞艺术,具有鲜明的地方特点与文化特质。除了上述花鼓、花灯之外,各式龙舞、狮舞也都出现在浩浩荡荡的正月歌舞表演的队伍之中。

三、结语

湘北传统民间舞蹈,历史悠久,源远流长,是历代湘北人民创造的结晶,能够真实地反映社会生活的各种场景,在一定程度上反映了湘北地区在不同历史阶段的经济政治、社会习俗和文化面貌。从上文各种不同特定环境中的舞蹈活动来看,一些传统舞蹈因其较高的艺术价值与社会作用,对人民群众起到积极影响,成为群众喜爱的娱乐方式而得以流传。同时,一些传统舞蹈则是封建制度下的腐朽产物,最终大浪淘沙被冲蚀殆尽。这就很好地证明了传统舞蹈只有与人民同呼吸、与时代共进步,才能被人民所承认、接受、保存、流传。舞蹈能够反映社会生活的方方面面,同样,社会生活也能反作用于舞蹈。湘北传统民间舞蹈的形成受到了当地历史文化、地理环境、生活习俗、生产方式的深远影响,特别是楚文化浸润之下的湘北传统民间舞蹈蕴含着浓郁的巫风遗韵。此外,随四季轮换、昼夜交替的农耕劳作方式决定了湘北传统民间舞蹈的整体面貌。同时,由于独特的自然地理环境,湘北人民的生产生活与水紧密相连,创造了许多极富韵味,能够反映水乡生活的民间舞蹈。在地域多元文化的影响之下,湘北传统民间舞蹈因其独特的舞蹈风格与深厚的文化内涵屹立于舞蹈艺术之林,是湖南艺术宝库中一笔珍贵的历史遗产。