医学相关专业应届毕业生临终关怀认知、态度现状及对策建议

——以浙江某高校为例

陈 远,姚新萌,李金梅,叶成荫,周美珍

(杭州师范大学公共卫生学院,浙江 杭州 311121)

目前我国老龄化问题日趋严重,60岁及以上人口超过2.53亿[1]。我国城镇和农村的癌症死亡率2018年已分别达到163.18/10万和158.61/10万[2],且呈逐年上升趋势,因此社会对临终关怀的需求大幅增加。我国现有临终关怀服务尚无法满足患者及家属需求[3],从事临终关怀的工作人员数量不足且缺乏专业培训,是影响临终关怀发展的主要原因之一[4]。我国临终关怀起步晚,在教育与人才培养上与发达国家存在较大差距[5],大部分高校缺乏对临终关怀理论与实践的教育培训[6]。探究我国医学生临终关怀认知和态度的现状及存在的问题,发现教育中存在的缺失,设置有针对性的课程体系和内容,以提高医学生的临终关怀水平,具有重要意义。

一、对象与方法

(一)研究对象。

采用分层随机抽样调查浙江省某高校医学院2020届毕业生290名,问卷回收有效率100%。其中临床医学专业150人(51.7%),护理专业76人(26.2%),公共卫生类专业64人(22.1%)。66.6%为女生。58.6%为城镇户籍。61.4%为独生子女。84.1%无宗教信仰。24.5%学医并非出于自身意愿。20%家中不能公开谈论死亡话题。56.6%没有照护终末期患者及家属的经历。15.2%没有失去亲人的经历。5.9%从未参与过志愿服务活动,53.8%偶尔参与志愿服务活动,40.3%经常参与志愿服务活动。59%曾阅读过死亡相关书籍。43.1%表明接受过专门的临终关怀课程或培训,38.3%未接受过专门的课程或培训但通过其他渠道有所了解,18.6%从未接触过临终关怀。

(二)研究方法。

调查问卷包括:(1)一般人口学资料。(2)临终关怀知识问卷[7],共4个维度18题。(3)临终关怀态度问卷[8-9],共7个维度38题。采用问卷星收集数据后导出建立数据库,利用SPSS 22.0进行统计分析,以P<0.05为差异有统计学意义。利用t检验、方差分析和多元线性回归进行影响因素分析。

二、研究结果

(一)临终关怀认知现状及其影响因素分析。

1.临终关怀总体认知。临终关怀认知问卷总分18分,将得分换算为百分制后结果显示,研究样本中的低认知组为(得分≤60)178人(61.4%),样本整体平均分为61.61分,略高于侯晨辉[7]在吉林省3所本科院校的调查结果(59.50分),但差异无统计学意义(P=0.156)。在认知的4个维度中,临终关怀基本知识(67.59分)和心理社会精神支持方面认知(66.90分)的得分较高,临终关怀哲理与原则得分第三(61.10分),疼痛控制相关知识得分最低(49.74分)。其中得分最高的条目均属于临终关怀基本知识维度:“临终关怀的服务对象包括患者家属”(82.8分),“死亡过程的分期包括3期:濒死期、临床死亡期和生物学死亡期”(82.4分)。得分最低的条目均属于疼痛控制相关知识维度:“临终关怀的病人使用止痛剂应以无痛苦为目的,不控制止痛剂的使用”(27.9分),“疾病终末期,引起呼吸抑制的药物对治疗严重呼吸困难是适当的”(41.7分)。

2.临终关怀认知影响因素。单因素t检验和方差分析结果显示,性别、专业、户籍、宗教信仰、家中死亡话题讨论情况、接受临终关怀教育情况、临终照护经历、志愿服务经历等对认知得分的影响具有统计学意义。采用逐步回归法构建多元线性回归模型的结果显示:男性、农村户籍、有宗教信仰、家中能公开讨论死亡话题、有临终照护和志愿服务经历者的认知得分较高(见表1)。认知各维度的影响因素多元线性回归分析结果显示:尽管接受临终关怀教育对认知总得分没有显著影响,但在疼痛控制的知识维度中,接受过临终关怀培训者得分较高且影响显著。

表1 认知影响因素的多元线性回归结果

(二)临终关怀态度现状及其影响因素分析。

1.临终关怀总体态度。临终关怀态度问卷满分190分,换算成百分制后研究样本态度均分为68.8分,略高于农炳金[10]对广西医学生的调查结果(68.7分),但差异无统计学意义(P=0.863)。在临终关怀态度7个维度中,应届毕业生对死亡教育和临终关怀教育的态度(3.73分)、对个人死亡及濒死的态度(3.97分)最为积极,而对患者死亡及濒死的态度(3.20分)、对医院临终关怀现状的看法(3.10分)最为消极。其中“我接受死亡是不可避免的事实”(4.58分)、“对医学生开展临终关怀教育是必要的”(4.24分)条目得分最高,而较多调查对象表示:“我害怕濒死过程中的疼痛”(2.22分)、“我害怕应对临终病人家属情感的悲伤”(2.24分)、“目前医院没有考虑到临终病人家属的需要”(2.4分)、“我不知道对濒死病人家属说什么”(2.46分)。

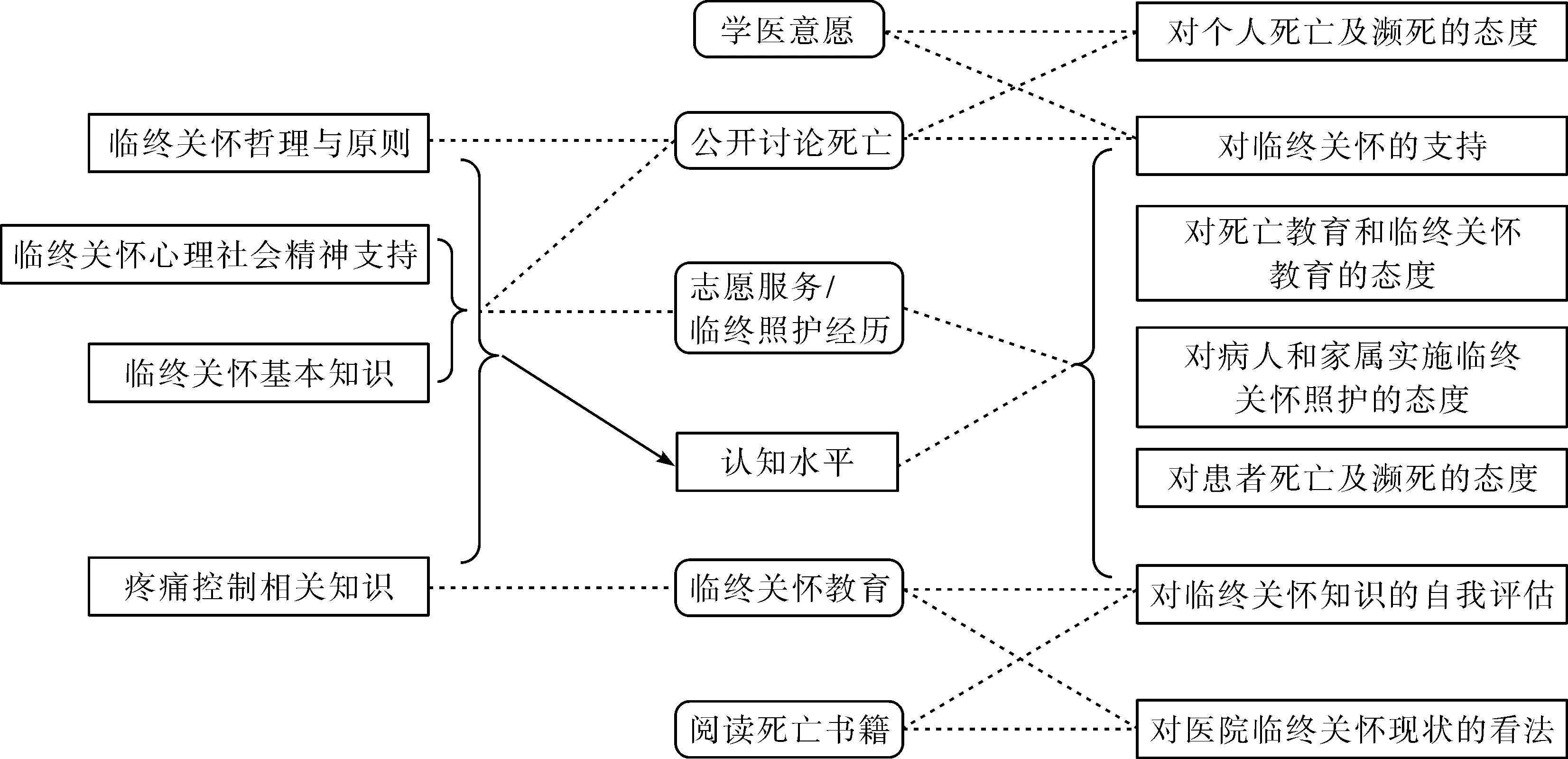

2.临终关怀态度影响因素。单因素t检验和方差分析结果显示:宗教信仰、学医意愿、家中死亡话题讨论情况、接受临终关怀培训情况、死亡相关书籍阅读经历、志愿服务经历及临终关怀认知水平对临终关怀态度的影响显著,具有统计学意义。采用逐步回归法进行多元线性回归分析的结果显示:有宗教信仰、自愿学医、曾阅读死亡相关书籍、临终关怀认知水平高者临终关怀态度得分较高,经常参加志愿服务者的态度得分高于偶尔及从未参加志愿服务者(见表2)。临终关怀态度分维度的影响因素多元线性回归分析显示:接受过临终关怀的专门教育培训、家中曾经公开讨论死亡话题的经历虽然未对个体临终关怀态度的总得分产生独立影响。但在分维度分析中发现,曾接受临终关怀专门教育培训者在临终关怀知识的自我评估、对医院临终关怀现状的评价等分维度的得分显著提高。而家中能公开讨论死亡话题的个体在对个人死亡及濒死的态度、对临终关怀的支持这些维度上得分显著提高。此外,认知及态度各维度影响因素多元线性回归分析结果显示,男生在临终关怀哲理与原则及心理社会精神支持、对临终关怀知识的自我评估方面得分高于女生,而在对病人和家属临终关怀照护的态度方面得分低于女生。护理专业学生在对死亡及临终关怀教育的态度方面得分较高。有宗教信仰者在认知4个维度及对个人死亡和濒死的态度、对临终关怀的支持维度得分均较高(见图1)。

表2 态度影响因素的多元线性回归结果

图1 认知及态度各维度影响因素

三、讨论与建议

(一)医学相关专业应届毕业生临终关怀认知存在的问题及启示。

第一,医学相关专业应届毕业生对临终关怀的定义和范围掌握较好,但普遍缺乏疼痛控制的知识储备。这与侯晨辉[7]的调查结果相同。第二,目前临终关怀教育以病症及治疗为主,学生缺乏对临终关怀哲理与原则的认识(如:实施临终关怀的基本原则;临终关怀与安乐死、整体护理、积极治疗理念之间的联系与区别等)。第三,有临终照护经历者和志愿服务经历者认知水平较高,表明临终照护实践是医学生获取临终关怀知识、培养临终关怀能力的重要途径。

(二)医学相关专业应届毕业生临终关怀态度存在的问题及启示。

第一,毕业生对患者死亡的态度和实施临终关怀的态度较为消极。在面对临终病人时,容易出现恐惧、逃避等心理,难以积极合理地与患者沟通,这可能与其缺少与临终患者接触和临终护理的经验有关。这与李梦媛[11]对护理专业实习生的调查结果一致。第二,学生对临终关怀及临终关怀教育的开展持积极态度,但对医院目前的临终关怀现状满意度较低。第三,自愿学医者、经常参与志愿服务活动者和曾阅读死亡书籍者的临终关怀态度更为积极,表明增强学生职业认同感和自我效能感,提高其对死亡的认识均可改善临终关怀态度。

(三)针对高校临终关怀教育的建议。

1.增设临终关怀课程。建议有条件的高校针对医学生开设临终关怀课程,面向全校生开设生命关怀类通识课程。条件有限的高校可在医学伦理学等课程中纳入相应教学模块。内容设置应以生命及死亡教育为基础,加强临终关怀哲学及疼痛管理方面的教育,注重医患沟通技巧和临终心理关怀的训练。临终关怀教学课时可参考美国威得恩大学[12]关于临终关怀教育协会(The End-of-Life Nursing Education Consortium,ELNEC)计划的课程设置,共3个学分,每周授课2次,每次2个学时,理论和实践课程不少于20和10学时。

2.丰富临终关怀教学方式。除课堂讲授外,可引入多种实践教学形式,通过情景模拟、小组讨论、课余活动(如:主题电影或死亡相关书籍分享会、“死亡体验”活动)、临床见习实习、志愿服务活动等,倡导学生的参与,为临终关怀事业储备人才。