文化线路视角下大运河邯郸段遗产价值研究

文/杨彩虹 河北工程大学建筑与艺术学院 国家一级注册建筑师 教 授 硕士生导师

李佳毓 河北工程大学建筑与艺术学院 硕士研究生

白 梅 河北工程大学建筑与艺术学院 教 授

连海涛 河北工程大学建筑与艺术学院 副教授

引言

伴随着时代的发展,人们逐渐关注到文化遗产因为在地理上与运输、物资流通有着密切的关系,具有相同或相近的内涵,使独立的遗产“点”串连成“线”,“文化线路”概念由此应运而生。文化线路作为一种水路、陆路或两者兼备的通道形式,在一段时间内与人类交往、迁移的线路相互之间产生联系,作为文化遗产领域保护的一种视角,当前愈来愈受到人们的重视[1]。

近年来,社会各界对文化线路的研究兴趣日益增长,各国对建筑遗产的保护工作展现出极大的热情。大运河被誉为“世界古代四大工程”之一,其历史价值和文化价值自然不言而喻。位于邯郸段的运河作为京杭大运河形成的早期组成部分,沿线物质要素与非物质要素的遗产价值有待我们深入挖掘与研究。

1 大运河邯郸段历史背景

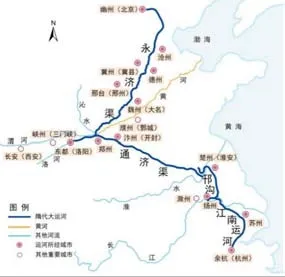

公元前486 年,吴国夫差开挖邗沟,而后历经各朝各代不断疏浚扩充,直至形成如今的大运河体系。作为运河早期不可或缺的重要部分,邯郸段大运河具有悠久的历史背景:发韧于汉魏时期的白沟;繁荣于隋唐时期的永济渠;宋金元时期截直谓之御河;明清时期定形成为今天的卫河,是中国大运河早期发祥地之一[2]。东汉末年,曹操欲收复河北,与袁绍展开官渡之战,为保障军队粮食充足,疏通了河南浚县以西的淇水至河北威县以南的清河,开凿形成白沟。隋炀帝一统中国后,为了便于加强对黄河下游地区的控制,在曹操开凿的白沟基础上,利用原有河流及早期开挖的河道,在公元608年,召集黄河以北的平民百姓一同开凿隋运河的北段——永济渠,即邯郸段大运河的前身,并与先后修凿的通济渠、邗沟、江南运河一并形成早期运河系统(图1),至此北至北京、南达杭州,以洛阳为中心的隋运河应运而生。水运在唐代快速发展得益于该时期利用隋时遗留的运河加以疏通与修浚。元代政治中心北移,元世祖忽必烈对隋唐运河局部进行裁弯取直,形成今天的京杭大运河。邯郸段运河是京杭大运河发展的重要过程,虽元代后不再流经邯郸,但原河道作为支流在很长一段时间内仍沟通着北京、天津的航运功能,在改良生态环境、泄洪蓄水以平衡运河水量等方面也发挥着重要作用。明清两代的运河由河南内黄县流入邯郸东南部的魏县、大名、馆陶三地,由于漳河改道,河水不断向南迁移,其中一段逐渐形成如今贯通邯郸东部的河流——卫河[3]。

图1 隋代大运河示意图(图片来源:作者基于百度地图绘制)

2 大运河邯郸段遗产构成类型及文化线路要素分析

2.1 遗产类型构成分析

大运河邯郸段沿线遗产由城镇、建筑、河道、石刻、窑址等遗产类型构成[4]。一系列物质遗产构成中,古城址以邺城遗址、大名古城遗迹最为著名,分别始建于东汉建安九年(公元204 年)和东晋升平四年(公元360 年);古建筑遗产比重较大,以祭祀宗教类建筑为主,如龙王庙清真寺、西营镇清真寺、金北清真寺、大名天主教堂等,多于明、清两代建造;古河道主要分布在大名境内,如铺上村古河道、程营村古河道、老堤北村古河道等。其他的如于公元840 年(唐代)始刻的五礼记碑(图2)、位于卫河沿岸龙王庙镇的石灰窑址(图3)等都是沿线的重要遗存。

图2 五礼记碑(图片来源:作者自摄)

图3 龙王庙镇石灰窑旧址(图片来源:作者自摄)

2.2 大运河邯郸段的文化线路要素分析

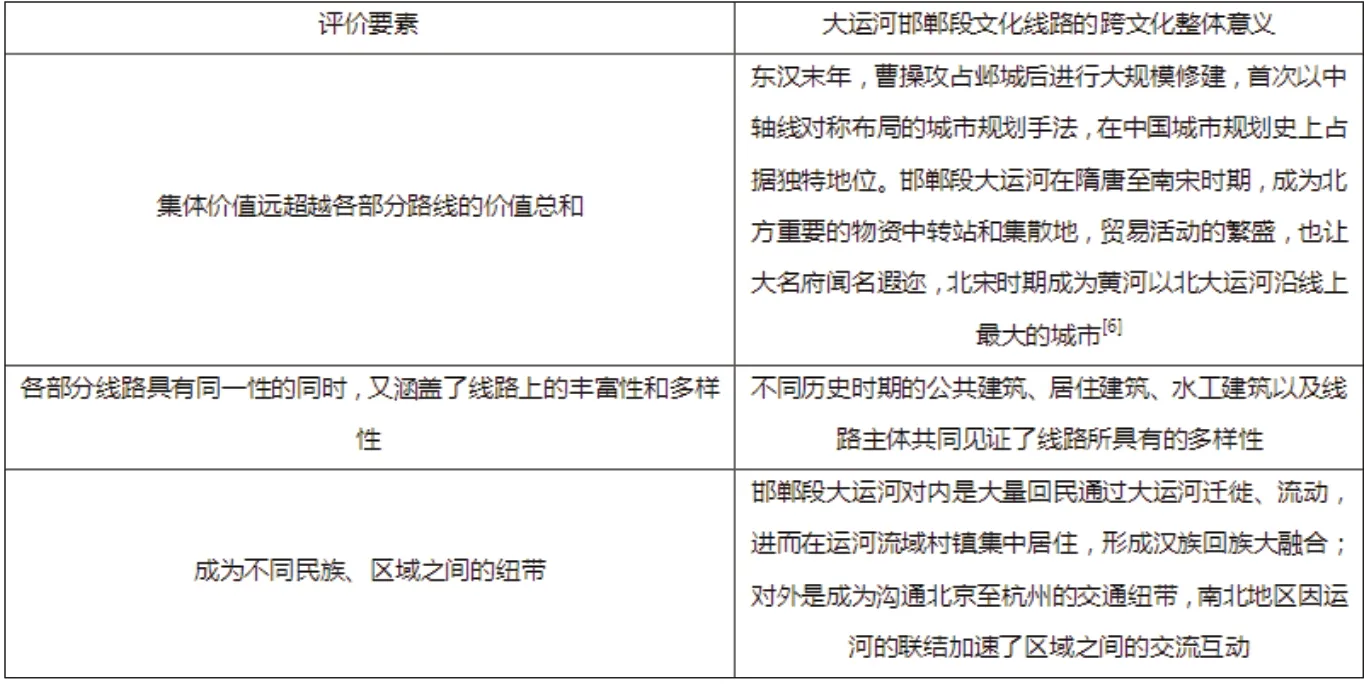

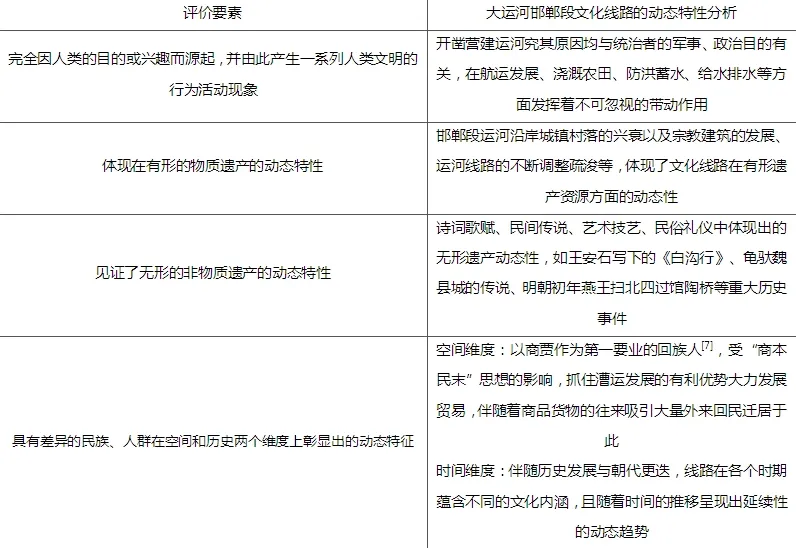

《文化线路宪章》对文化线路中的要素定义为背景(Context)、内容(Content)、跨文化的整体意义(Significance)、动态特性(Dynamics)和背景环境(Settings)[5]。本文依据《宪章》中的这五个要素对大运河邯郸段线路上的遗产组成进行分析。(1)背景:地理环境方面,线路地处河北省冀南地区平原,西倚太行山脉,东靠邯郸滏阳河。文化背景层面,作为南北内陆沟通的交通纽带,线路沿岸建有与运河功能相关的粮仓、码头、渡口、驿站、会馆等,运河文化、宗教文化、石刻文化、衙署文化等多种文化应运而生,为文化线路的形成奠定了基调。(2)内容:长久以来大运河承担着贸易运输、物资调配、漕运往来、强化政权等诸多历史功能,该线路的遗产内容由线路主体及沿线有形遗产资源和无形遗产元素一同构成(表1)。(3)整体融合的跨文化意义:文化线路将沿线各遗产组成部分进行串联融合,具有多民族、多类型融合的特征,其整体遗产价值远远高于单体部分简单相加的价值,越发真实、客观地反映路线拥有的跨文化内涵(表2)。(4)动态性:运河自开凿以来,沿岸的物质及非物质遗产随运河兴废而盛衰,且在不同时期发挥着差异作用,一定程度上具有动态性表征(表3)。(5)背景环境:包括实际地理位置、所在区域环境、传统历史景观等要素(表4)。

表1 大运河邯郸段文化线路遗产内容分析(表格来源:作者自绘)

表2 大运河邯郸段文化线路的跨文化整体意义分析(表格来源:作者自绘)

表3 大运河邯郸段文化线路动态特性分析(表格来源:作者自绘)

表4 大运河邯郸段文化线路背景环境分析(表格来源:作者自绘)

3 作为文化线路的大运河邯郸段文化内涵

文化线路源起于人类的兴趣目的或行为活动,特别强调因人类的迁徙而产生物质流动,并长期为某种特定用途服务而产生的一种交通线路[9]。将不同区域之间的文化联结起来实现文化融合,见证了线路本体的发展与物质载体之间的跨区域交流,最为深刻的文化内涵在于人们通过被用于具体用途的线路,实现物质要素与非物质要素之间的文化交流[10]。具体表现为如下几个方面:(1)军事政治方面:明朝时为了在漕运过程中更好地控制运河线路,加强对该地区及运河沿线的军事统治,明政府创建运军队伍不仅可以迅速征调军队用于作战,并通过军事镇压提供粮饷,也是进一步强化封建统治的必要手段。(2)商品贸易方面:运河作为重要的贸易路线,逐渐成为南北之间货物交换的重要运输渠道,商贸经济的兴盛壮大了沿线城镇手工业的发展,尤其是棉纺织业、刺绣印染、砖瓦窑作、食品加工等行业对沿线城镇的经济发展起到了促进作用,近年来不断挖掘出土的磁州窑产品、仓储粮仓、沉船遗址是贸易往来最好的例证。(3)文化融合方面:善于经商的回族人以漕运作为载体,并沿运河迁入形成聚落定居集聚于此[7],营镇(图4)、金滩镇等地的回族聚集地和沿线众多清真建筑由此作为物质见证。由此可见,邯郸段大运河作为我国早期横贯南北的大运河组成部分,元代后虽不再流经邯郸,但对沿线区域的经济、文化和社会等方面仍起到了积极的促进作用,同时具有开凿时间久、规模大、线路长等特点,并承载着古代历史上粮食运输、物资调配、贸易交通、兴建水利设施等多种用途,符合文化线路的特质,具有深远的文化内涵。

图4-1 傍河而居的西营镇(图片来源:作者自摄)

图4-2 西营镇村村民姓氏聚居示意图(图片来源:作者自绘)

结语

文章基于文化线路的视角,对邯郸段大运河及其遗产进行剖析,着重捋清邯郸段运河文化线路的重要组成部分与线路主体之间的密切联系。大运河邯郸段具有文化线路的相同内涵,加强大运河邯郸段的研究和保护力度应尤为关注遗产的内涵价值,可以更加真实地还原遗产实体具有的原真性,充分尊重不同时期的历史遗存,以便延续线路遗产的真实性,统筹兼顾进行整体保护,传承与发展古代人类的创造智慧。