煤系上覆地层移动变形钻孔多参数监测技术

张平松,孙斌杨,许时昂,吴荣新1,,付茂如,甘圣丰,刘 畅

(1.安徽理工大学 深部煤矿采动响应与灾害防控国家重点实验室, 安徽 淮南 232001;2.安徽理工大学 地球与环境学院, 安徽 淮南 232001;3.安徽省皖北煤电集团有限责任公司, 安徽 宿州 234000)

我国煤炭资源相对丰富,但是由于地处欧亚板块结合部,使得煤层赋存条件具有较大的差异性,存在“薄厚不一、深浅交替、构造复杂”等现象。因此煤炭在满足国民经济发展的同时,也导致了地表沉陷、水土流失、植被破坏等一系列日益凸显的生态环境问题。其中,煤系上覆地层破坏是指煤炭开采过程中,地层原岩应力重新分布,导致从顶板到高位岩层直至松散层都发生不同程度的损伤破坏。作为矿山安全防治中的一个重要研究课题,煤层上覆地层破坏高度及发育规律是对相关开采措施制定、保水采煤方案设计及煤炭开采安全性分析与评价的重要参数,是实现煤炭资源安全开采与矿区生态环境保护协调发展的基础。

纵观采煤史,以“煤层采动上覆地层结构演化特征与破坏规律”为切入点,进行了全方位、多角度的研究,提出了多种代表性经典理论和假说。国外应用较为广泛的主要有拱形冒落论、压力拱假说、悬臂梁假说、预成裂隙理论和冒落岩块铰接论等;国内有代表性并应用广泛的理论众多,刘天泉院士就煤层开采后的覆岩变形、运动和破坏特征提出的覆岩破坏学说以及“上三带”理论,成为我国研究水体下采煤及顶板突水机理的重要理论基础;高延法提出岩移“四带”论,对分析导水裂隙带的高度与形状具有重要意义;钱鸣高院士提出采场上覆岩层的“砌体梁”结构模型及“关键层”理论,形成一套完整的采场矿山压力与岩层控制理论;许家林等基于“砌体梁”结构模型和“关键层”理论分别建立了不同赋存、开采地质条件下的关键层破断块体的“砌体梁”结构模型,进一步丰富了采场覆岩结构理论;宋振骐院士创建了以岩层运动为中心的“传递岩梁理论”,实现了采场矿山压力由定性到定量研究的突破。此外,其他学者在上述经典理论研究的基础上做了许多卓有成效的工作,共同推动了矿山压力与岩层控制理论的发展和完善。如黄庆享等基于浅埋煤层岩梁方面,提出了初次来压的非对称“三铰拱”结构和周期来压的“短砌体梁”“台阶岩梁”结构的假说;左建平等提出了充分采动覆岩整体移动的内外“类双曲线”模型,认为岩层“类双曲线”的焦点位于主关键层位置,描述了煤层上覆岩层整体移动规律;郭文兵等认为覆岩破坏为2个阶段:非充分采动阶段和充分采动阶段,并得到了充分采动时的覆岩破坏高度理论表达式与覆岩“两带”破坏模式的判别式;王云广等提出了高强度开采覆岩运移的“弹性薄板”+“平行压力拱”复合机理模型,揭示了覆岩运移过程和机理。上述研究成果基本阐明了典型煤层开采上覆地层的运动规律,对煤矿开采过程中的矿压控制、开采沉陷控制、瓦斯抽放以及突水防治等规律性研究具有重要指导意义。

原位测试一直是研究采场上覆地层运动规律的重要手段之一,其中对覆岩破坏高度的精准探测是保水采煤、煤与瓦斯共采、矸石减排、减沉开采与环境修复等绿色采煤任务的主要突破口。当前对于采动引起的上覆地层破坏发育高度探测的主要方法有地面钻孔观测法、钻孔电视法、井下钻孔法、地球物理探测法、光纤传感技术及微震监测等。张玉军和张志巍认为覆岩破坏实测方法已由传统的单一技术向着钻探和物探等多手段联合方向发展。杨达明等综合运用钻孔注水漏失量观测、钻孔电视和数值模拟 3种手段对采空区上覆岩层导水裂隙带高度进行观测,得出软弱覆岩、厚松散层(102 m)条件下的断裂带发育高度和裂采比;崔峰等运用钻孔电视、微震监测系统与离散元软件相结合的分析方法,研究了该条件下覆岩裂隙的分布特征与两带发育规律。目前,井地联合微震监测、光纤传感技术以及示踪气体法测定等新技术和新方法也被广泛应用到现场实测中,但观测精度还有待进一步深入研究。

近年,由于深部矿井、高强度开采以及西部特殊的地质环境,致使矿井岩层的运移机制日益复杂化,现行的煤系上覆岩层破坏的经验公式与现场实测值往往有很大差异。针对煤矿安全高效开采技术存在的一系列问题,目前的监测手段和方法由于受特殊的矿山地质环境影响,造成现场监测效果不佳,严重制约了煤矿安全高效开采技术的实施和发展。如工作面超前采动支承压力作用下难以对整个采动进行全过程的监控,不能反应采动的全过程,也不能对上覆岩层的运动规律进行精确的测量,其观测精度和适用性已经不能完全适应目前高强度生产的要求。如何基于物联网、人工智能、大数据、云计算、通信等先进技术,建立一套高精度、智能化的监测技术与手段,从而提高煤系上覆地层岩体裂缝发育和破坏特征监测的智能化程度。

光纤传感测试技术作为一种新型的感测技术,于20世纪70年代率先由欧美等发达国家开展测试研究,我国于20世纪80年代逐步进行光纤测试相关基础理论和应用研究。光纤传感测试技术由于其自身兼具“传”“感”功能,且具有长距离、体积小、精度高、无源、易组网等优势,目前已成为结构体健康安全监测的首选技术。近年来,随着光纤感测理论逐渐成熟,其应用范围也在不断扩大,在矿井围岩体变形监测方面贡献了巨大的力量,其不但弥补了传统点式传感器的不足,还填补了目前无法良好表征岩体内部形变的空缺。笔者基于光纤测试的采场围岩变形进展总结了相关技术的感测原理及优缺点,针对煤系地层采动条件下变形破断监测系统构建进行讨论,通过钻孔多场多参数监测技术体系构建中的施工工艺、钻孔充填、表征方法、互联网+多源属性监测等内容阐述,以及陕西招贤矿区煤系地层采动覆岩监测工程实践分析,系统分析了钻孔全断面多参数监测过程和技术特征,力求为同类技术应用提供参考。

1 矿井光纤测试技术现状分析

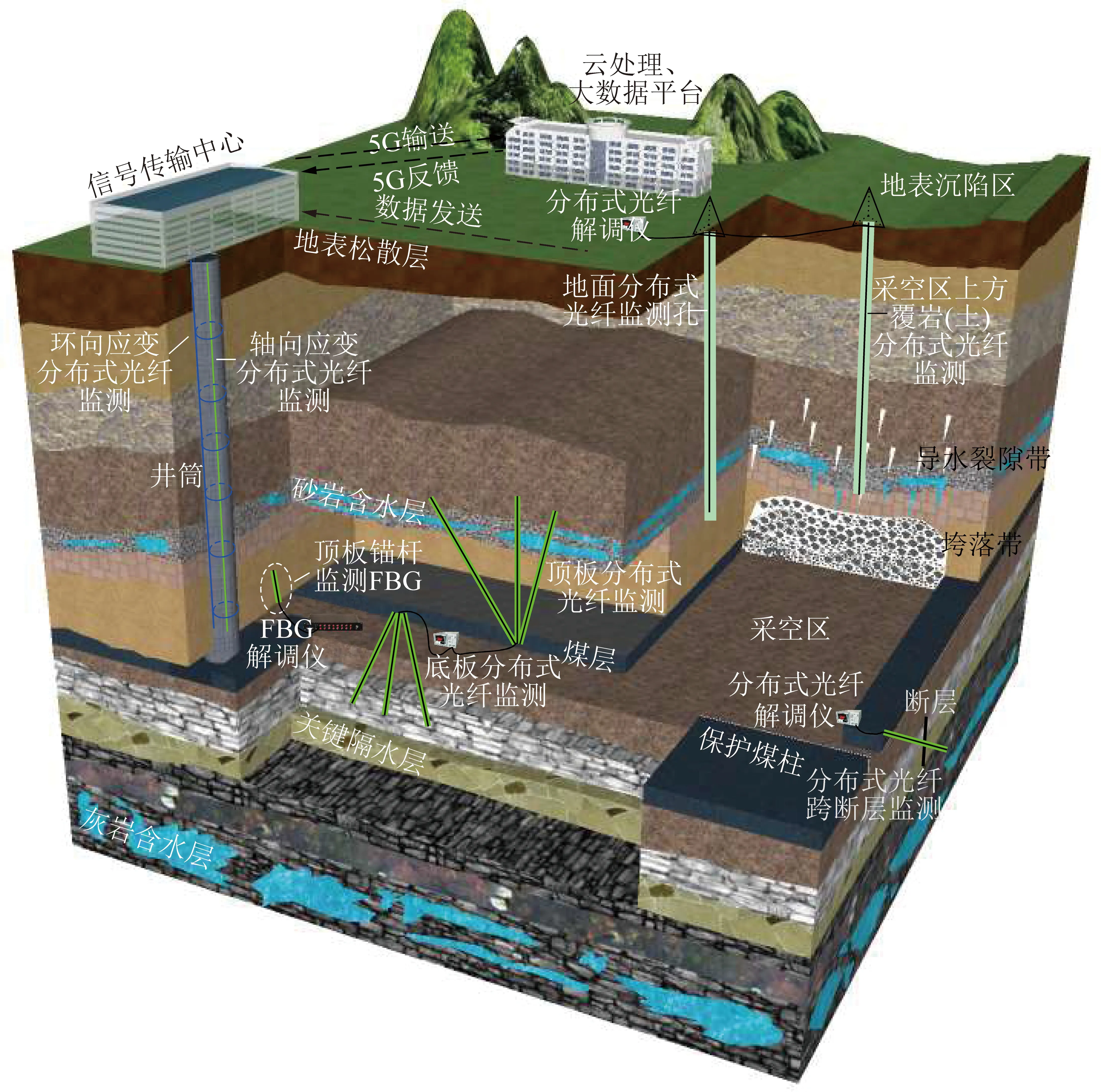

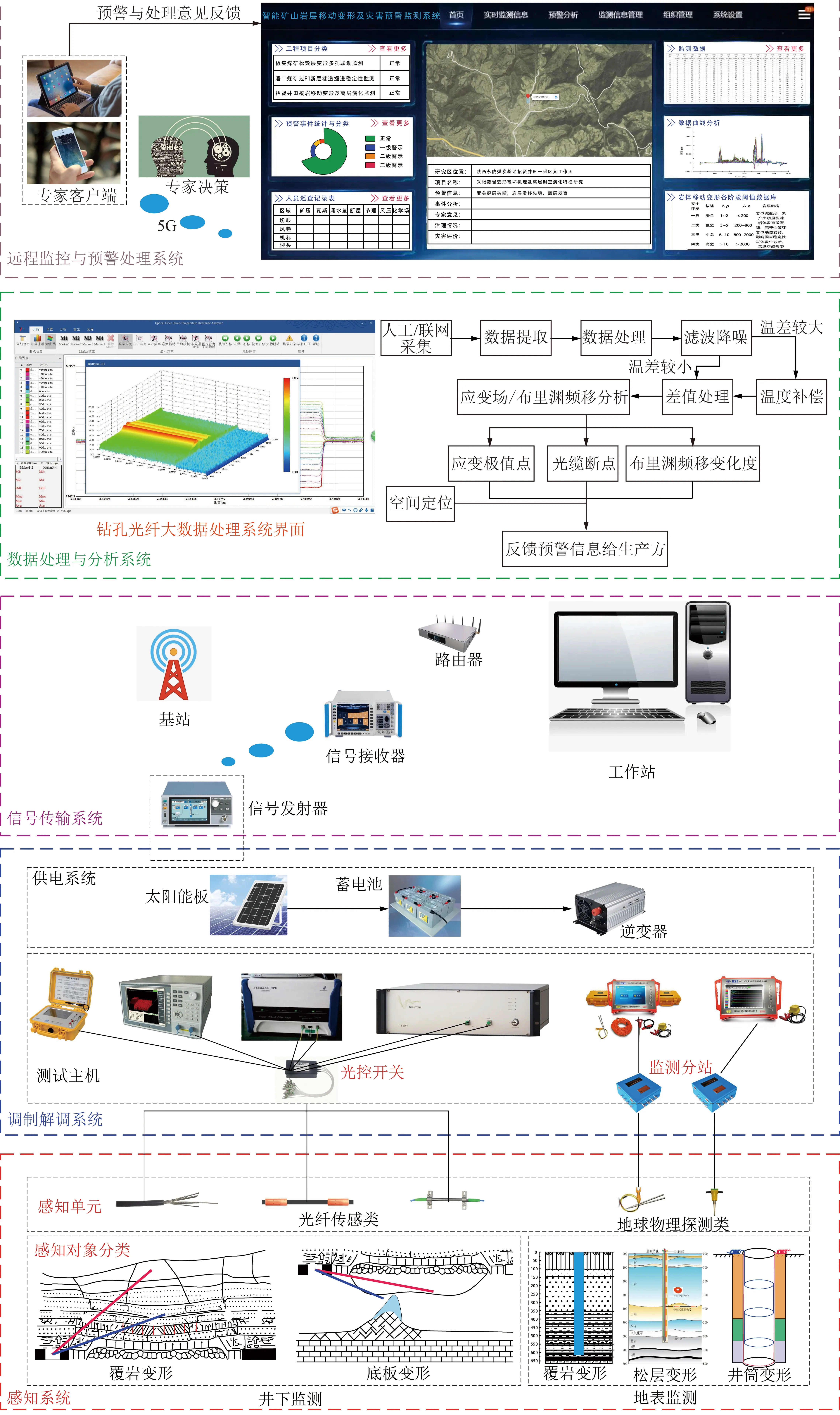

智慧矿山建设中要求智能感知、智能控制等作为支撑,矿井光纤传感测试技术可提供大范围、分布式、智能化监测系统,在矿山安全开采动态地质条件构建中发挥重要作用,如图1所示。按照监测系统类型,光纤传感测试技术可分为全分布式(BOTDR,BOTDA,BOFDA,OTDR)和准分布式(FBG);按照测试原理可分为波分复利用、散射和光相干等类型;按照感知物理量可分为分布式应变传感测试技术(Distributed Strain Sensing Technology,DSS)、分布式温度传感测试技术(Distributed Temperature Sensing Technology,DTS)和分布式振动传感测试技术(Distributed Acoustic Sensing technology,DAS)。所述光纤测试技术在矿井生产中应用主要体现在如下几个方面:评价方法、耦合传递效果、技术难题及发展瓶颈等。

图1 矿井光纤测试技术应用领域

1.1 光纤传感评价方法

光纤测试技术应用中,由于被测对象与光纤材料力学性质不同,实际结果与测试评价参数具有差异。围绕光纤测试技术研发与应用,众多科研工作者开展了大量的工作,引入不同数学模型,如图2所示,其中,为微弯空间周期;为测线长度;为法向长度;为初始方位角;Δ为相对方位角变化的角位移;Δ为法向位移;Δ为剪切位移;为剪切面一侧的剪切变形量;为原始长度;为圆弧半径;为采样点总数;为弧度;为多个采样点应变;为常数;为弧长;,分别为应变发生装置的横坐标;为时间。西安科技大学柴敬团队提出光纤光栅周期微弯理论和裂缝传感微弯调制机制;同时深入讨论研究分布式光纤矿井应用,提出光纤频移变化度数学表达模型和离层裂隙光纤感测机制;南京大学施斌团队对埋设土条光纤测量提出基于圆弧曲线、Logistic生长曲线的2种土体剪切转换模型;中国矿业大学侯公羽团队以布里渊散射应变监测技术为研究基础,提出应变与巷道顶板沉降3种数学模型(圆弧模型、抛物线模型、三角形模型),对评价顶板覆岩变形提供重要理论支持;安徽理工大学张平松团队基于分布式光纤实测应用提出采动作用下岩体变形应变数值和变化速率双参数评价方法。不同评价模型为光纤传感测试技术在矿山领域应用与推广奠定了良好的基础。

图2 光纤表征的数学模型[37-41]

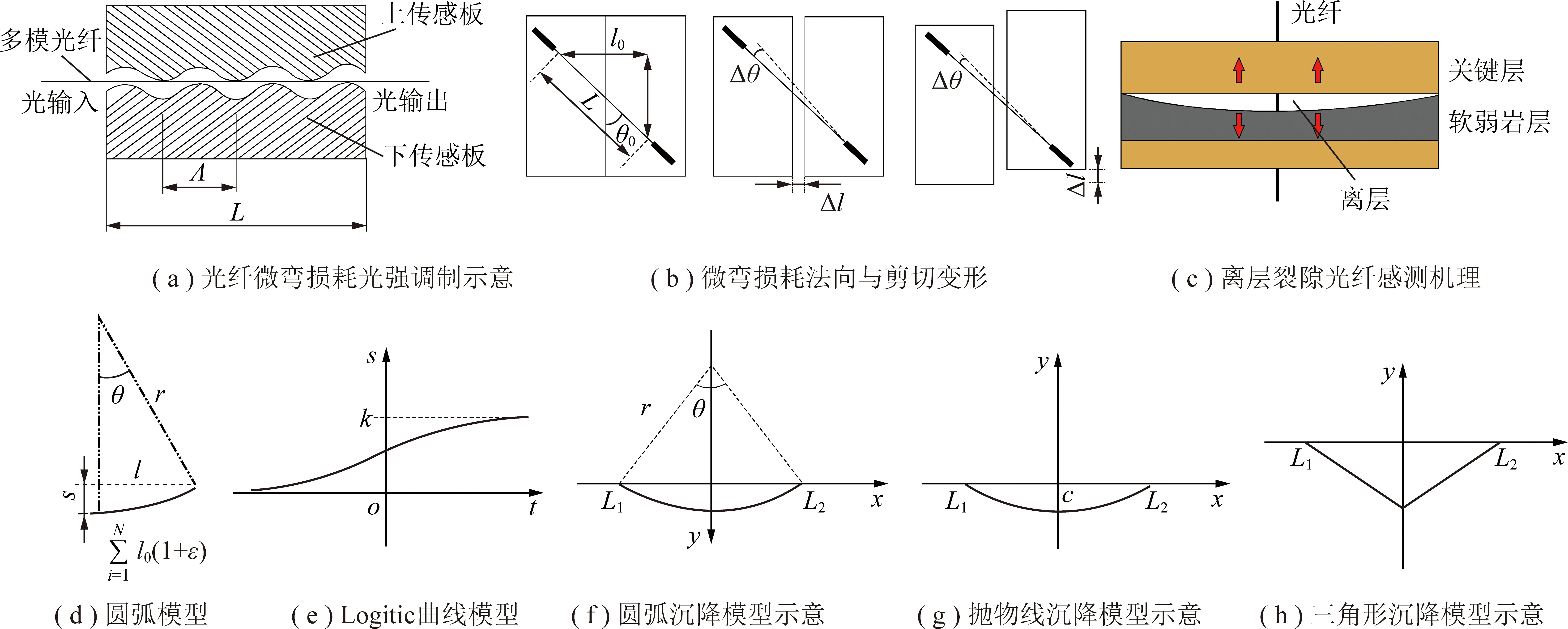

1.2 应变传递与耦合效果研究

表1 光纤测试耦合效果评价模型[38-39,42-44,46-47]

1.3 技术难题发展

光纤传感测试技术由于其分布式特性,极大地提高了监测效率,并且稳定性和存活率较高,能很好地适应恶劣的矿井测试环境。但其在测试中依然存在以下难题,需进一步研究和突破。

(1)矿山大变形监测传感光缆适配性需要提升。矿山应变场具有高地应力和强扰动特征,现阶段传感光缆的抗剪强度均低于岩体的剪应力,尤其在采场覆岩、底板及矿压原位实测中,存在大变形、高应力的特点。岩体破断容易导致光缆错断,对光缆封装工艺提出了极高的要求。针对上述问题,可从以下3个方面考虑解决:① 研制矿山大变形专用光缆。可考虑使用柔性材料对光缆进行全封装,增强韧性;同时可增大光缆直径,增加自身的抗剪强度。目前,苏州南智传感科技有限公司已研制出直径18 mm的定点式传感光缆,相较于常规型号光缆的抗剪强度明显改善。② 科学布设光纤监测系统。以煤层顶板监测为例,在地面布设垂直钻孔的同时,于井下垂直位置布设倾斜仰孔,形成井上下全断面监测系统。其中,井下监测倾斜仰孔主要捕捉下段岩层移动变形信息,地面垂直钻孔主要获取中上段岩层移动变形信息,从而井上、井下监测系统可形成有效互补。③ 结合人工智能、大数据等先进技术进行数据填补。可考虑基于克里金插值、BP神经网络、3次样条插补、最小二乘支持向量机等方法对缺失段光纤数据进行预测、填补。

(2)传感光缆与钻孔围岩耦合工艺优化。矿山光纤测试技术均以钻孔为基础,利用钻孔植入技术将光缆置于围岩体内。不同岩体力学性质同样具有差异,为了最大程度恢复围岩体原岩力学环境,需要深入研究钻孔封孔工艺。目前主要采取分段注浆,分段注浆材料及用量根据相应层位岩层厚度、力学参数及钻孔孔径进行计算。分段注浆材料以细砂、碳酸钙、石膏为主,根据不同的配比方案得到与原岩1∶1的力学特性。

(3)光纤监测大数据表征研究需要深入。随着光纤传感测试技术的不断研发,监测周期内其数据点将达到百万量级,连续数据采集状态下,获得总数据量通常以G为单位。如何直观、准确地展示光纤监测大数据,是值得思考的问题。笔者认为在传统应变量分析基础上,采用拟地震化数据处理方法,进行多维多角度全程信息处理,从而对岩层变形与破坏特征进行有效判断。同时可结合人工智能、大数据、互联网等技术,研发基于云计算及深度机器学习的光纤大数据处理与分析软件,实现多类型场源的实时反演,进一步提高异常自动定位及前兆信息主动识别精度。

(4)光纤+其他地球探测方法融合及智能化平台建设需要强化。煤矿动力灾害是在外部荷载及内部构造共同作用下的多物理场耦合致灾过程,灾害孕育演化机理一直是煤炭科技工作者的重点研究对象。笔者认为应将矿井光纤传感测试技术与其他常规的地球物理探测手段进行结合,发挥各自的优点,实现技术的互补,由线状测试向面、体状发展,并逐步完善矿山监测技术体系,提高测试精度。目前仅在测试系统上进行综合监测,后续应深入研究多源属性数据融合方法及关键技术,构建智能化平台,建立面向需求的矿山岩层移动变形监测及灾害预警服务体系,实现灾害预测前兆信息的主动感知、自动分析、动态圈定,如图3所示。

图3 岩体破裂表征识别分析与智能化平台搭建

2 钻孔全断面多元信息监测技术体系

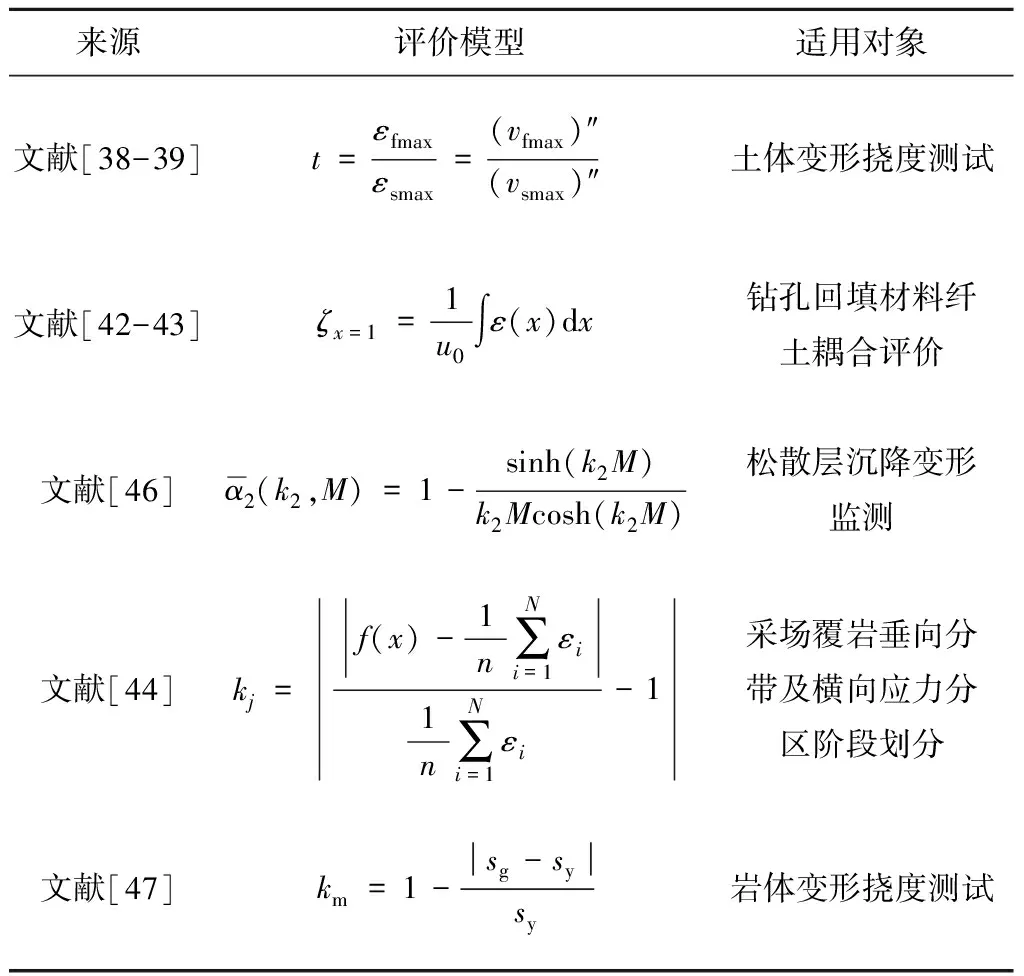

目前,矿山光纤传感测试研究多以高校和科研院所为主,与常规测试手段相比其市场占有率和推广度不高,主要原因在于光纤测试相关技术体系不够完备。结合前期研究基础,本文提出钻孔全断面多元信息(以光纤测试为主)监测技术体系架构方案,为相关研究提供参考。其系统架构包括感知系统、调制解调系统、信号传输系统、数据处理与分析系统以及监控预警系统等,如图4所示。

图4 钻孔全断面多元信息监测技术体系

2.1 多元信息感知系统

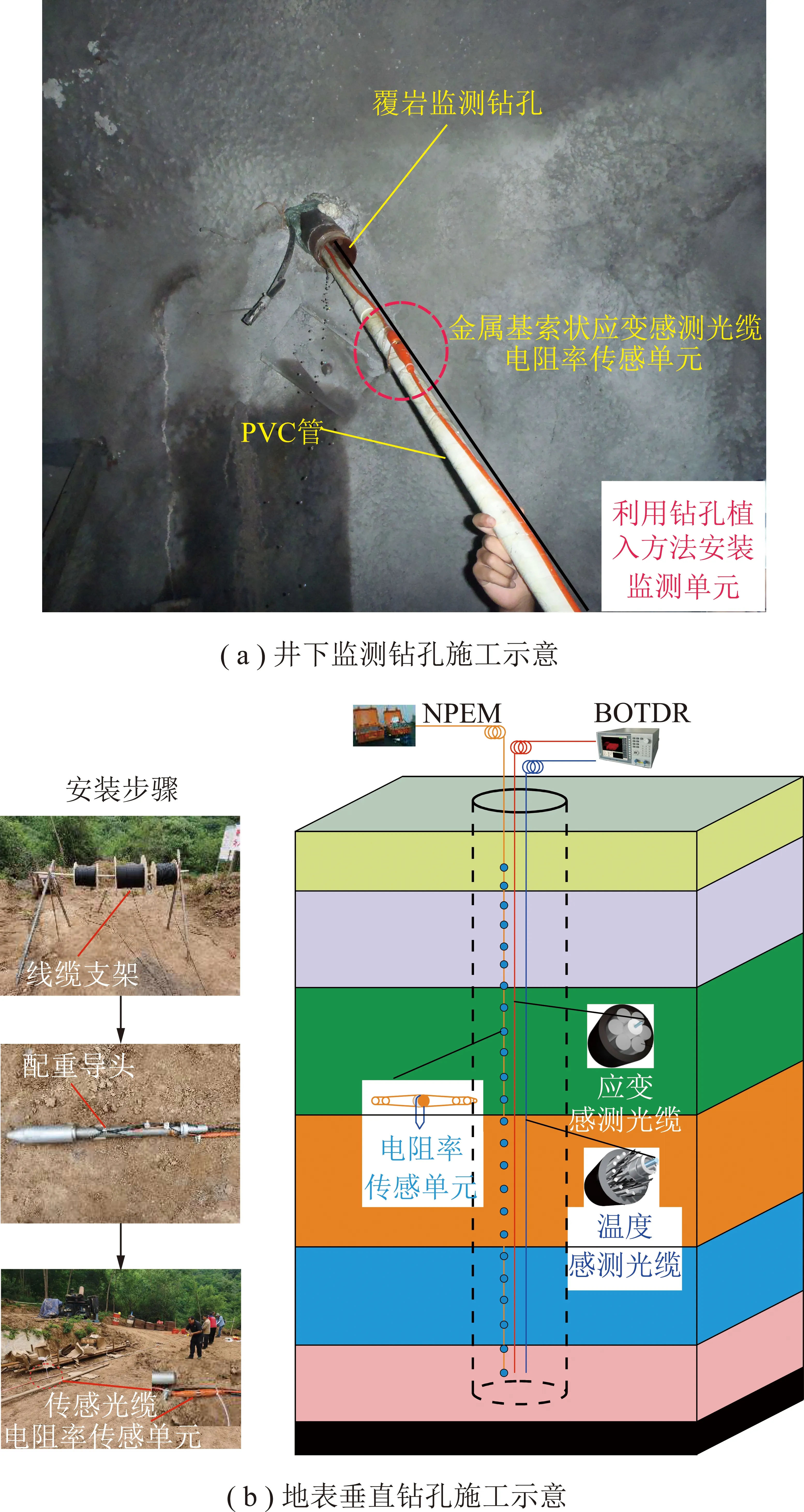

前述已对矿井光纤监测应用领域进行分类讨论,常用的监测手段主要有光纤传感及钻孔电阻率,除井筒变形监测利用涂覆的形式布设传感光缆外,其余大多利用钻孔植入的形式将光缆和电缆埋入钻孔内,从而有效感知待测对象内部信息。以采场覆岩变形监测为例,可在工作面两巷实施顶板超前倾斜钻孔,也可在工作面正上方实施地表垂直钻孔,钻孔内大多布设金属基索状应变感测光缆、定点式应变感测光缆和准分布式电阻率传感单元。对于井下超前倾斜钻孔安装工艺如下:首先利用固定元件将光缆贴设于串接管件外壁,保证光缆布设不发生扭曲和缠绕,设定固定间距为1.5 m(可根据钻孔整体长度进行调整);其次通过串接装置固定光缆,将光缆植入钻孔设计的目标深度;最后封闭孔口进行全孔注浆。注浆时自里向外(井下仰孔自外向里)分段对应,注入与各个岩层力学参数相对应的配比材料,以保证注浆凝固效果并且使得光缆与围岩完全耦合,如图5(a)所示。

对于地面垂直钻孔传感单元安装需确保光缆等植入终孔层位的同时还需要保证线缆的垂直度。一般采用的施工工艺:首先在钻孔正前方20 m位置安装用于放置光缆及钢丝绳的支架,使用钢丝绳的目的是为了分担光缆的拉力,防止光缆植入钻孔过程中发生偏折。将金属基索状应变传感光缆和电阻率传感单元固定在配重上形成束状。利用配重将光缆缓慢下沉,注浆管与配重导头保持定距同步植入钻孔,光缆达到目标层后,实施孔口保护。光缆植入到钻孔内后,利用配制的材料对钻孔进行注浆、封孔,整个流程如图5(b)所示。

图5 钻孔全断面监测感知单元安装

2.2 调制解调系统

传感单元作为感知端需要经过相应的调制解调器将光信号等转换成所需物理量。其主要有波长调制型(光纤光栅)和频率调制型(布里渊散射型),加以相应的解调技术即形成调制解调仪,如图4中的BOTDR,BOTDA,BOFDA和FBG。同时,在线监测系统的实现需要满足串口的自由切换、电力系统的稳定输出以及网络的通畅性,对于单孔内多个传感光缆或电缆,目前主要利用光控开关和监测分站将所有接口并入,通过程序控制对各个线缆进行自由切换与调制解调仪连接。而对于电力输出系统,考虑工况环境的偏远,主要通过太阳能电池板、蓄电池和逆变器进行供电。

对于地表垂直钻孔岩层变形监测,笔者课题组已初步设计完成应变、位移、电位、电流、电阻率等多元参数构成的在线远程调制解调系统。

2.3 信号传输系统

互联网+在煤炭工业发展中占据重要角色,全国各地区矿井均在实施煤矿智能化工作面,对于钻孔全断面多源监测系统理应顺应时代潮流,实施在线远程监测。监测系统中对于信号的传输十分重要,其对于异常区判定及在线预警意义非凡。信号传输包括两大部分,一部分是信号的发射端,将调制解调仪采集的数据实时上传至云端,另一部分则是信号接收端,将发射端传输的信号进行下载并存储至工作站。目前,5G传输的高效运转使得上述信号传输系统的稳定性得以大大提升。

2.4 数据处理与分析系统

如何利用矿山光纤监测大数据对岩层变形进行重构反演,实现智能化、三维立体化展示,是后期研究的热点和难点。目前,相关高校和科研院所已经初步实现光纤数据的集成化处理,但是随着多场耦合监测的发展,钻孔数据更加多维化,应结合大数据和人工智能,研发多场多参量联合反演方法,真正做到多场源联合监测。笔者认为关键点是将应变场数据拟地震化处理,从而在传统的震-电联合反演基础上实现对模型的修正、计算与反演。

2.5 远程监控与预警处理系统

矿山岩层移动变形监测及灾害预警体系如图6所示。针对研究对象,主要利用综合指数法和多参量耦合分析法,将波长、布里渊频移、地电场、声波场等前兆信息融合,深入研究岩体变形破坏全程多源参数动态演化特征,结合岩体破裂判别参数阈值数据库,实现对围岩体变形精准监测及灾害预警。同步将监测信息实时传送至专家移动客户端,实现人机环管的高效运转。

图6 多场多参量耦合监测及预警体系架构

3 煤系地层覆岩变形监测工程实践

笔者课题组在两淮、陕蒙、山东等矿区进行了大量的工程实践,实施50余个井下、地面监测断面,获取了不同岩层变形破坏、移动等特征参数,为岩层移动控制等研究提供了基础。现以陕西招贤矿区地面施工钻孔监测断面为例,对监测工程实践进行阐述。

3.1 工程地质背景

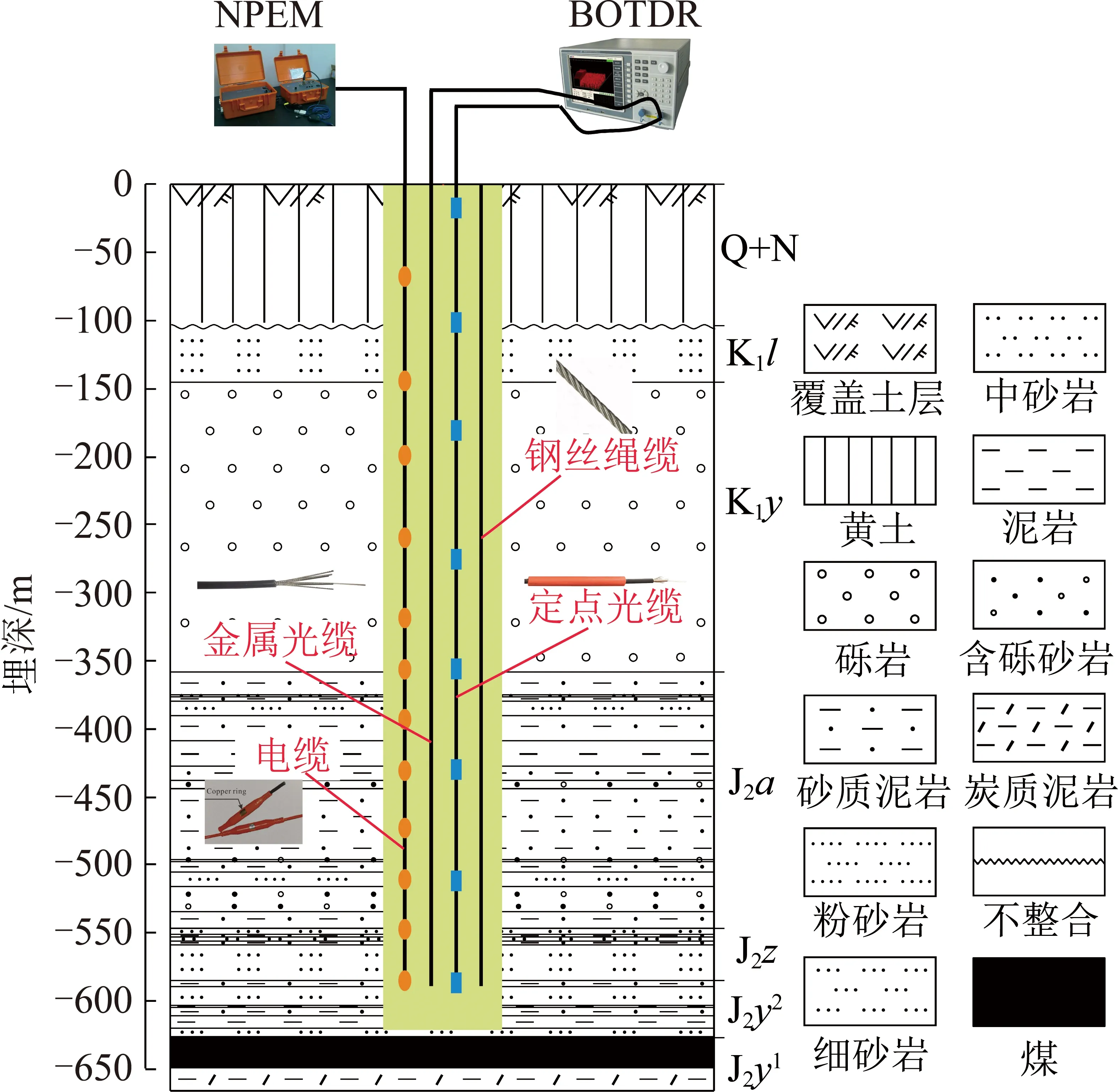

招贤井田位于陕西黄陇煤炭基地的永陇矿区,主要开采侏罗系延安组3煤,一采区全区上覆岩层发育有宜君组巨厚砾岩层,与下部安定组泥岩易发生不协调沉降变形,从而导致离层空间发育,同时安定组内岩层的RQD约为63.7%,具有良好的连续性和完整性。在一定程度上,上覆离层可持续发育较长时间,满足可积水离层的条件,进一步形成高位离层水害。招贤井田一采区首采工作面回采期间发生3次涌突水,并携带大量泥砂涌入工作面,分析水源特征为宜君组砂岩裂隙水,即离层空间水体为主要致灾因素。招贤井田一采区煤水空间关系及地层分布示意如图7所示。

图7 煤水(含水层-隔水层)空间关系示意

3.2 钻孔全断面多场多参数测试系统

针对高位离层水害及巨砾岩下覆岩破断问题,其致灾机理复杂,防治难度大,且研究基础较为薄弱。因此,需对该矿区覆岩变形破坏时空演化规律及离层演化特征进行精细化分析,为全面研究覆岩破断规律,采用在地面布设垂直钻孔,植入金属基索状应变感测光缆和大直径定点式应变感测光缆以及准分布式电阻率传感单元,如图8所示。

图8 钻孔全断面多场多参数监测系统

3.3 监测结果综合分析

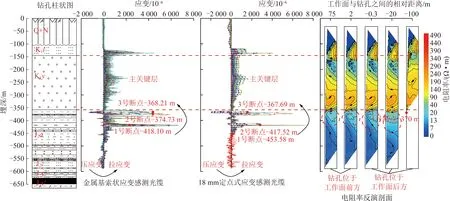

钻孔安装完成后,根据工作面回采进度定期采集孔内应变、电阻率及电流等参数,监测周期近3个月,部分监测成果如图9所示。根据金属光缆和定点光缆测试应变可以发现,在测试范围内应变变化特征主要分布在4个区域,埋深0~150,150~350,350~450以及450~600 m,且2种类型光缆测试结果的趋势性基本一致。对比电阻率剖面,钻孔全断面范围内各层段电性特征与应变变化结果一致。

图9 钻孔全断面多参数监测成果

工作面回采后其上覆岩层将形成“横三区、竖三带”的区域特征,当监测钻孔位于工作面前方时,其整体将受到超前支承压力的作用,岩层以压缩为主,则孔内光缆主要表现为压应变,由于此时岩层以弹性压缩为主,未发生明显的裂隙,因此电阻率大多无明显变化。当工作面刚跨过监测钻孔时,由于采空区的初步形成,采空区内直接顶等为充分垮落,导致悬空面积逐步增大,在岩体自重的影响下,钻孔区域岩体将呈现拉应变,同理由于横向裂隙发育导致电阻率增大。由于岩层的突然垮落等,测试线缆极易在此阶段发生错断。当监测钻孔位于工作面后方且逐渐远离时,此时采空区岩体已基本垮落,悬空面积得以充填,由于破碎岩体的反支撑作用,此阶段钻孔区域岩体的拉应变将有明显降低趋势。

如图9所示,当工作面逐步靠近监测孔,传感光缆的应变值逐渐扩大,反应覆岩受到超前支承压力影响不断增大。随着超前支承压力的进一步增大,覆岩发生变形破坏,出现应变极值等现象。当工作面跨过孔口后,局部层位压应变逐渐转换成拉应变,并持续增大。当直接顶不规则垮落后,基本顶悬空,支承压力随着基本顶悬空距离增大而增大,当达到极限后,基本顶垮落,导致传感光缆的破断,在相应位置出现断点。

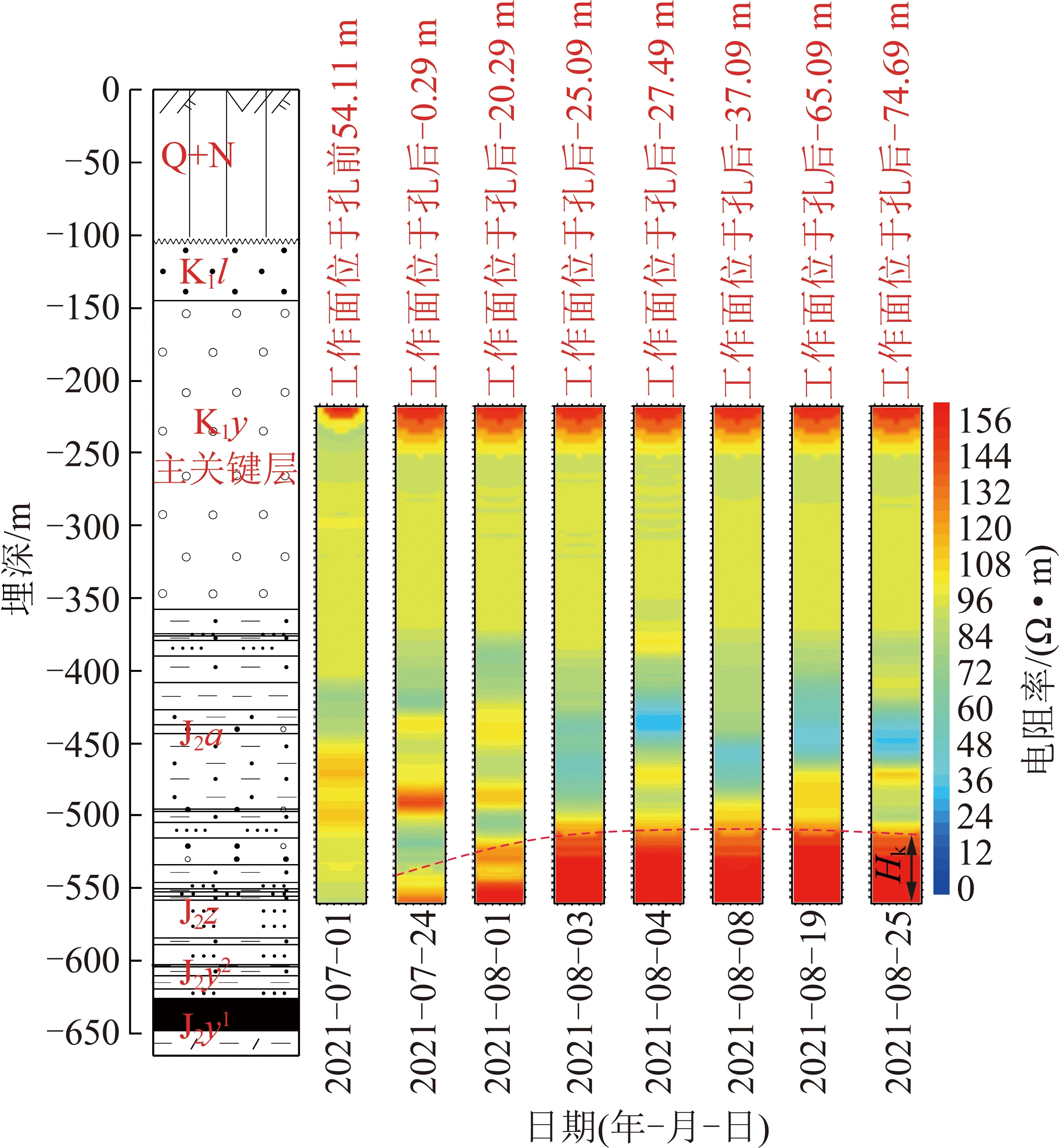

同理,钻孔电阻率剖面与地质剖面具有较好的一致性,不同层位电阻率具有较大的差异性。例如,宜君组巨厚砾岩中下部视电阻率较大,其余砂质泥岩和泥岩段视电阻率较低,与物性差异一致,说明监测数据质量较好,可以作为后续分析判断的依据。与应变结果一致,当工作面位于钻孔前方时,此阶段煤层上覆岩体相对较为完整,电阻率变化较小。当工作面位于钻孔后方时,此阶段煤层覆岩将经历多种形式的岩层移动,亚关键层失稳使得主关键层下方岩层发生离层、回转及断裂和垮落。钻孔围岩电阻率的表征形式即为局部增大或降低。工作面刚跨过钻孔的一段时间内,钻孔所在围岩体的完整性仍能良好保持。此后,由于直接顶等岩层的垮落导致上覆岩体发生变形破坏,形成一定的应力集中区,使得电阻率增大。

综上,钻孔多场多参数综合监测可对覆岩变形破坏全过程进行有效的监测,测试结果可良好刻画岩体由完整至变形破坏再到稳定的过程。

3.4 “两带”高度确定及离层发育特征

根据监测钻孔光纤和电阻率法的应变分布及电性剖面结果,随着工作面的持续推进,煤层顶板覆岩逐步发生变形、破坏等现象,从而造成两类光缆和电缆在不同时间不同层位发生拉压变化、弯折及破断。基于应变分布特征、断点及电阻率剖面、电流特征等,结合3煤覆岩地质资料,可对导水裂缝带、垮落带及离层发育等进行分析判断。

由图9可得,监测周期内钻孔光缆和电缆发生多次破断,主要是由于超前支承压力、岩层变形垮落、横纵裂隙发育等导致。金属光缆1号断点位于孔深-418.10 m位置,此时工作面位于钻孔后方39.49 m,分析原因主要是由于采空区上方安定组厚砂质泥岩层发生错断,使得上部岩层下沉变形,进一步将光缆拉断。定点光缆1号断点位于孔深-453.58 m位置,此时工作面位于钻孔前方46.91 m,光缆发生错断的主要原因是由于采动超前压力的影响,使得安定组厚砂质泥岩上部发生剪切变形。定点光缆2号断点与金属光缆1号断点位置基本一致,2根光缆的断点分布均呈现“台阶式”向上发展,最终断点位于主关键层宜君组砾岩下部,分别为-368.21和-367.69 m。电缆的断点与2根光缆的3号断点位置持平,位于孔深-370 m。

可见,3类线缆的断点集聚在孔深-350~-450 m,结合地质剖面及岩性分布综合分析,发现该区域位于主关键层(宜君组巨厚砾岩)与亚关键层(安定组厚砂质泥岩)之间。随着采空区的逐步扩大,上覆亚关键层突然失稳发生破断,致使上部泥岩等软岩层发生剧烈扰动、变形,光缆同步受到扰动,产生应变极值等现象。而主关键层由于力学强度较大,悬空极限破断距离较长,在整个过程中保持一定的完整性。因此该区域应变变化较为稳定,且均一性较好;同时电阻率剖面前后一致性较好,说明该区域岩层未产生较大扰动变形。同时,由于主关键层的稳定性,其下部将形成一定的离层空间,离层纵向发育空间超过光缆、电缆抗拉极限后线缆将产生破断。综合应变、电阻率及覆岩岩性分析,认为3煤(埋深-625 m)导水裂隙带发育高度达到255.00~256.79 m,位于宜君组与安定组分界面附近,考虑矿井安全生产,取最大实测值256.79 m为导水裂隙带高度。测试结果与文献[49]给出的经验公式计算值(209.13 m)较为接近,因经验公式考虑因素较为局限,复杂地质条件下其计算结果偏小。同时,与邻近矿区相似地质资料工作面实测导高进行类比分析,如图10所示。类比结果表明钻孔全断面多参数测试结果具有科学性和可靠性,对生产具有重要的指导作用。

图10 导水裂隙带发育高度实测结果对比一览

对于垮落带分析,由于钻孔中下部层位光缆及电缆断裂,提出采用钻孔超前探方法即根据中上部电极参数对中下部电性特征进行反演。如图11所示。当工作面位于钻孔前方时,孔内电阻率分布相对较为均一。当工作面刚跨过钻孔,位于其后方0.29 m时,直罗组上部即表现出高阻特征,分析由于岩层变形破坏导致,同时煤层直接顶岩层也显现局部的高阻特征。当工作面位于钻孔后方20.29 m时,钻孔中下部岩层高阻特征更为明显,但仍保持一定的分层特征,电性特征显示未发生垂向的贯通。当工作面位于钻孔后方25.09 m时,顶板上方高阻岩层具有较好的连续性,高阻岩层发育高度位于顶板上方约49 m。当工作面持续推进后,中下部高阻岩层发育高度持续上升,工作面位于钻孔后方约38 m时,垮落带发育至最高点,随后下降并逐渐趋于稳定。当工作面位于钻孔后方75 m左右时,顶板上方高阻岩层发育高度为47 m,位于直罗组砂岩中下部。根据连续动态的超前探电阻率反演剖面及地质资料,综合分析3煤采动引发的垮落带发育高度为47 m,垮采比为4.09。

图11 覆岩垮落带超前探反演结果

3.5 特征点分析与讨论

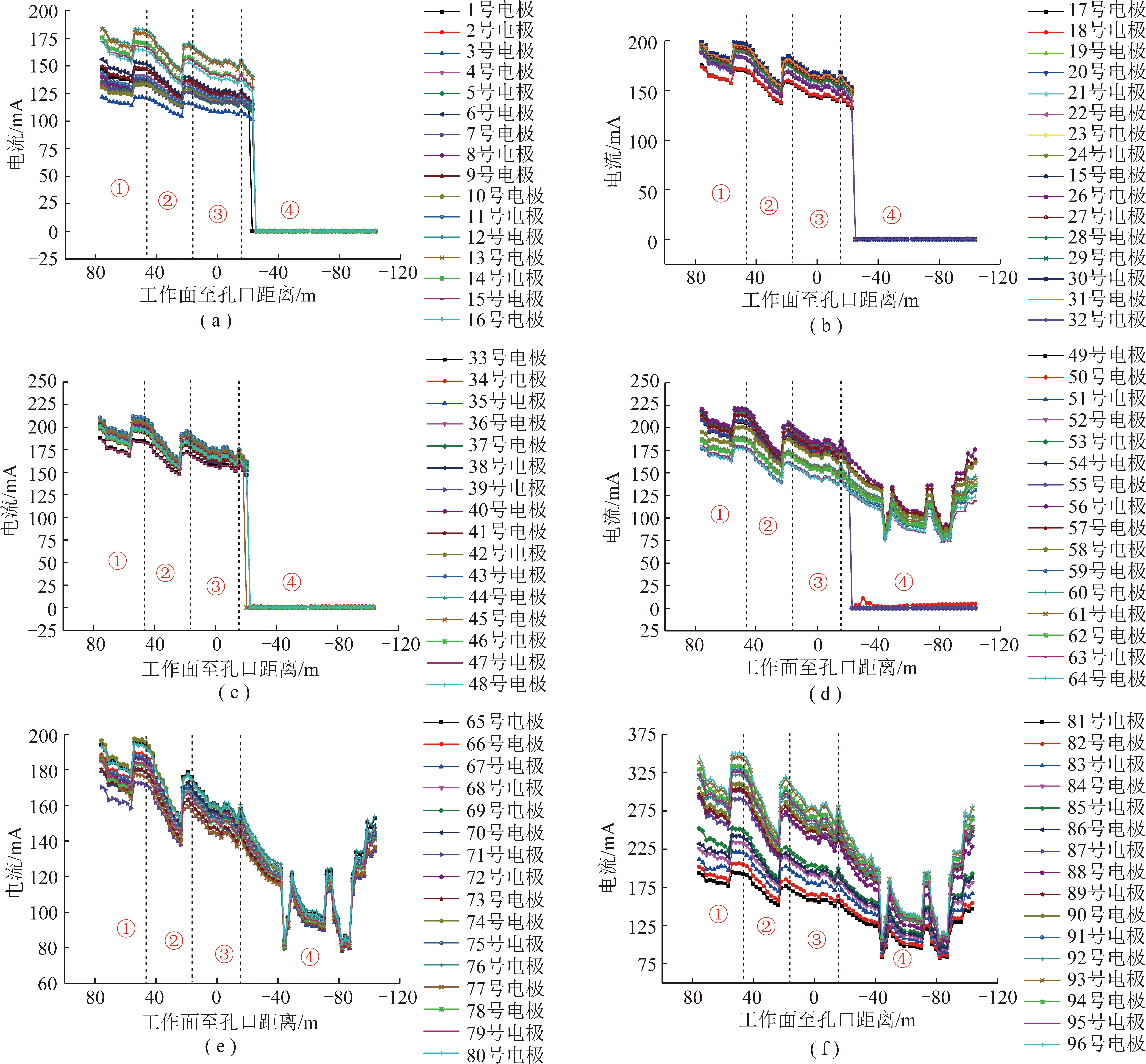

为了分析采动影响超前及滞后距离,提取钻孔内电极电流值进行分析。其中,1号电极位于孔深-589 m 位置,96号电极位于孔深-17 m位置。监测周期内保证每次仪器及供电电压一致,则电极电流的变化主要由于工作面采动致使岩层移动变形影响,同时各电极所在位置可以反应接地电阻的变化,而接地电阻与岩石电阻率成正比,因此电极电流的变化进一步反应了岩石电阻率的变化,电流增大,岩石电阻率变小,反之也成立。

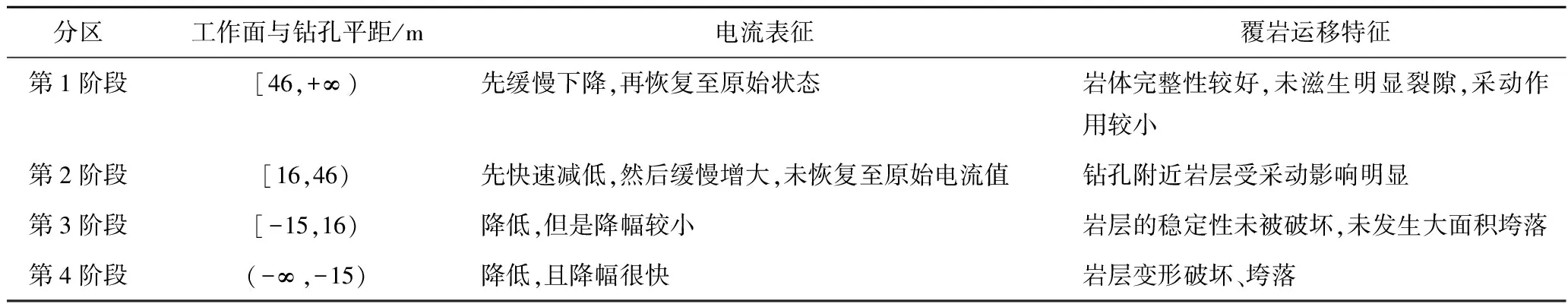

图12为电极电流变化曲线。由图12可得,各个电极点电流在整个监测周期内发生了不同程度的变化,大致可以分为4个阶段,见表2。定义工作面位于钻孔前方2者平距为正值,位于钻孔后方平距为负值。第1阶段电极电流先缓慢下降(下降幅度为8~20 mA),然后再恢复至原始状态,说明受采动作用较小。第2阶段电流先快速下降,而后仅恢复到原电流的90%,说明钻孔附近岩层受采动影响,由电流值表征可得超前影响距离约46 m。第3阶段电流呈线性趋势下降,降幅约10%,说明工作面跨过钻孔前后时岩层的稳定性较好,未发生大面积垮落,直接顶垮落具有一定的滞后性。对第4阶段前期电流分析认为工作面滞后垮落距离约15 m,当工作面跨过钻孔25 m时深部电极在发生断裂。同时,根据钻孔上部电极电流发现,当工作面位于钻孔后方42 m时,电流值发生再一次急剧下降,分析是由于岩层垮落导致。随后采空区发生压实,上部裂隙发生闭合,电流再一次回升。

图12 电极电流变化曲线

表2 采动全程覆岩电流表征

为了进一步分析采动超前影响距离,提取钻孔内特征点应变进行动态分析,如图13所示。同理,将钻孔内特征点应变进行分段分析,第1阶段:当工作面距离钻孔水平距离较远(>42 m),特征点应变整体变化较小,说明受采动超前影响较小。第2阶段:当工作面距离钻孔水平距离介于42~16 m时,特征点应变显著增大,且增长速率较大,说明此时钻孔附近岩层受采动影响较为明显,即采动超前影响距离约为42 m。

图13 特征点应变变化曲线

综合电流及应变动态变化曲线特征,认为3煤采动超前影响距离达到42~46 m,工作面滞后垮落距离约15 m。

4 结 论

(1)根据光缆应变分布特征、电阻率剖面、钻孔超前探反演剖面及3煤覆岩地质资料,认为3煤采动覆岩垮落带发育高度为47 m,导水裂隙带发育高度为256.79 m,则垮采比为4.09,裂采比为22.37。离层主要发育在宜君组巨厚砾岩与安定组厚砂质泥岩层之间区域。

(2)结合钻孔内特征点应变、电流对超前应力及覆岩滞后垮落等综合分析,认为3煤采动超前影响距离达到42~46 m,工作面滞后垮落距离约15 m。

(3)随着矿山智能化建设的深入开展,基于人工智能、大数据等采用多属性参数进行前兆信息的感知、传输及多元融合识别是发展的主流。可以结合智慧矿山建设进一步提升其应用范围,在采动条件下重构动态地质条件及地质灾害预警中发挥重要作用。

受技术方法所限,后续还需要结合不同区域地质条件,加强大变形条件下光纤选型植入、岩石变形至破坏的光纤属性参数表征,以及光纤和地电场数据融合利用等方面技术研究与开发,实现对围岩条件的动态感知、远程监测、精准预警、云端管控,为矿山安全精准绿色开发提供重要的技术支撑。