大学生人格特征与网络社交平台成瘾相关性分析

周祝瑛,董伊丽,2

(1.台湾政治大学 教育学院,台湾 台北116011;2.华侨大学 华文学院,福建 厦门361021)

一、引言

21 世纪为新生代开启了新的篇章,信息技术的发展让人们的生活变得更加便捷与高效。尤其是诞生在数字时代的网络原住民(digital natives),他们的生活中充斥着随处可见的电子产品与人工智能的产物[1]。

对教育者而言,网络社交平台作为教学辅助工具的功能主要有与学生沟通、日历、调查与问卷、合作学习及上传课程资料等。学生对于网络社交平台在教学途径中的应用并不排斥,相反他们很喜欢这种方式。这种科技导入教育的方式让课堂变得生动有趣,并有效提高学生参与课堂的积极性,让教师与学生的沟通更加简单与快速[2]。

随着日新月异的电子产品的出现及其功能的开发,各行业也在社群媒体中找寻新的机遇,网络社交平台除了带来益处,还会产生弊端。“网红”经济时代的到来,从一个侧面反映了现代人精神世界匮乏的现状,许多人愿意将宝贵的时间花费在观看没有价值的网络直播上,甚至花费大量的金钱仍乐此不疲[3]11-12。有些网络直播甚至会违反法律、触及道德的底线,利用网络传播不良信息。网络的匿名性也加剧了网络暴力事件的发生,言语的暴力甚至可以轻易“击垮”一个成年人。这些事件都在悄然扭曲人们的社会价值观,更有可能将心智尚未成熟的青少年引入歧途。

二、研究背景

(一)人格特征

“人格”源自拉丁语“persona”,是演员在戏剧表演中使用的面具。面具是对周遭人所展示的公开脸孔。人格特征的定义是“个人行为、感觉以及一贯的思考模式”[4]232-233,而人格特征的两个内涵主要体现在一致性与独特性:一致性(consistency)是指人类行为的规律性;独特性(distinctiveness)能够让人们区分出彼此[4]232-233。所谓特征(trait),心理学的定义是一个人在行为上经常表现的特点,用特征来描述人格时,便称之为人格特征(personality trait)[5]395-400。

关于特征的概念最早分为两种:个人特征和共同特征。个人特征(individual traits)为个人独有的特征;共同特征(common traits)则为群体共享,可能因文化背景、价值观念的不同而有所差异[6]。后来,共同特征被称为特征,而个人特征则被称为个人倾向(personal dispositions)。个人特征又分为三个层次:基本特征、核心特征和次要特征。基本特征(cardinaltrait)是影响个体主要行为的人格特征,但并非每个人都具有这种特征;核心特征(central trait)是构成人格特征的核心部分,每个人的核心特征大约在五个到七个之间;次要特征(secondarytrait)是个体仅在某些情境下才表现出的人格特征,但不足以代表个体的主要人格。Cattell 认为,人格特征是人格的基本结构单位,将人格特征定义为相对持久的反应倾向,提出独特特征、能力特征和气质特征等八种特征类别[7]。Cattell 于1965 年发展出的十六种人格因素量表(Sixteen Personality Factor Questionnaire,16PF Questionnaire)中包含的人格因素分别为开朗性、聪慧性、稳定性、支配性、兴奋性、有恒性、勇敢性、敏感性、怀疑性、幻想性、灵敏性、忧虑性、试验性、独立性、自律性与紧张性[7]。这十六种人格因素又被分为四个维度,分别为忧郁型、急躁型、冷静型与乐观型[8]251-254。

Eysenck 人格量表(Han Eysenck personality inventory)将内向对应外向、神经质对应情绪稳定和神经病质对应冲动控制作为人格特征的三个向度[9]。McCrae 和Costa 将人格特征归纳为五个维度,即五大人格(big five factor),分别是神经质(neuroticism)、外向性(extraversion)、开放性(openness)、友善性(agreeableness)和严谨性(conscientiousness),上述五种人格特征除“神经质”较偏向负面特征外,“外向性”“开放性”“友善性”“严谨性”皆为优秀的人格特征[10]。人们的社交地位与生活习性因不同人格特征而有所不同,例如:开放性与外向性得分较高者都较易接受新事物;友善性倾向高者善于与人相处,在人际社交方面较为擅长;神经质因缺乏安全感,可能在网络世界展现出不同于平时的一面,等等。

人格特征为人格的基本结构单位,由不同元素组成。人格特征可能因不同的文化、家庭和社会环境背景而不同,也可以由群体共同拥有。本研究所指的人格特征是依据大学生在“中文版Big-Five Mini-Markers 量表”中,关于外向性、开放性、情绪稳定性、严谨性及宜人性的得分情况而定的[11]。

(二)网络社交平台成瘾

网络成瘾的概念最早由Goldberg 在1996年提出,他在网络上成立了“网络成瘾支持团体(internet addiction support group)”,随后正式称网络成瘾为“网络成瘾失调症(internet ad diction disorder,IAD)”,且说明网络的过度使用会使人在网络环境适应上发生问题,对个人的学业、工作,甚至社会与家庭造成影响[12]。

Young 提出了形成网络成瘾的ACE 模型:匿名(anonymity)、便利(convenience)与逃避现实(escape)[13]。人们在网络使用行为中不必公开自己的身份,也不用为匿名的言行负责;发达的网络亦可以满足人们随时随地获取信息的需求,充满便利性;人们在现实生活中得不到满足的,可以通过网络寻求慰藉,逃避现实生活中所遇到的困境。

Davis 将网络成瘾称为病态性网络使用(pathological internet use,PIU)[14],这一概念最早由Young 在1996 年提出[15]。Davis 则用认知模式来建构网络成瘾的成因,他认为网络成瘾是由于认知问题而影响使用者的行为,问题性认知情况愈重,便会加剧网络成瘾的症状[14]。蒋蜀辉将网络成瘾的类型及表现形式分为六类:单纯性网络成瘾症、情感性网络成瘾症、网络游戏性网络成瘾症、信息性网络成瘾症、程序性网络成瘾症及强迫性网络成瘾症[16]。

陈淑惠将网络成瘾的心理与行为特征分为两个部分:第一部分为网络成瘾核心症状(core symptoms of internet addiction);第二部分为网络成瘾的相关问题(related problems of internet addiction)。网络成瘾的核心症状包括:耐受性(tolerance),即随着网络使用经验的增加,使用者必须逐次增加上网的次数或时间,才能得到等同于原本上网获得乐趣的满足感;强迫性(compulsive),即使用者难以抑制自己想使用网络的欲望,在上网后更加难以脱离,渴求更多使用网络的时间;退瘾反应或戒断性(withdrawal),即使用者若被迫离开网络,则容易出现情绪低落、生气、空虚、注意力不集中、心神不宁、坐立不安等现象。成瘾的相关问题则包括人际与健康问题(interpersonal and health-relat ed problems of internet addiction,RP-IH)、时间管理问题(timemanagementproblems,RP-TM)这两个因素[17]。根据Ko,Yen,Chen,Yang,Lin,Yen对陈淑惠、翁俪祯、苏逸人等人所制作的“中文网络成瘾量表”[17]进行的研究,得分为68 分或以上分数的大学生便被诊断为网络成瘾,需要申请专家会诊并在必要时接受治疗[18]。

谢龙卿和黄德祥所制作的网络平台成瘾量表则包含五个构面:自我解禁(self-disinhibition),即使用者在网络社交平台上做出与现实世界中大相径庭的行为,亦与现实世界的自己大不相同;重要与强迫(salience&compulsive),即使用者将网络社交平台的使用视为日常生活中非常重要的活动,且只要接近能够使用网络社交平台的载具,便无法控制想使用网络社交平台的冲动;耐受与戒断(tolerance &with drawal),即使用者必须持续增加使用网络社交平台的时间才能达到跟上次相同的满足体验,当减少使用时间或停止时就会产生心绪不宁等现象;否定与违常(denial&disorder),即使用者拒绝承认网络社交平台过度使用的行为,且因过度使用网络社交平台导致日常生活出现违常的现象;虚拟友谊依赖(virtual friendship dependence),即使用者过度依赖在网络社交平台建立的友谊与情感支持[19]。

(三)人格特征与网络社交平台成瘾的相关研究

目前,关于人格特征与网络社交平台成瘾的相关研究表明,网络社交平台成瘾较严重的人,外向性倾向也较强[20]。戴奇华的研究结果则与之相反,即外向性人格特征对网络成瘾有显著负向影响[21]。他认为外向性人格特征的人喜好社交,善于与人沟通,更重视在现实生活中的活动。

罗天玉、丁道群对213 名学生进行研究,得出了开放性分数偏低的学生网络成瘾倾向偏高的结论。开放性偏低的学生兴趣狭窄,缺乏创意,容易局限于某一事物,故容易沉迷于网络[22]。杨雅棋的研究亦得出相似结论,即开放性人格特征对网络成瘾有着负向影响[23]。其他关于网络成瘾的研究同样指出,严谨性人格特征对网络成瘾呈负相关[24]。低严谨性人格特征者自律性较低,无法正确约束自己,易过度使用网络;高严谨性人格特征者对时间掌控得当,不会浪费多余的时间在网络世界中。

Matthews,Saklofske,Costa,Deary,Zeidner 的研究提出,网络成瘾的病人都具有较高的神经质(情绪稳定性得分较低),这类特征的人缺乏安全感,容易在现实生活中受挫,倾向从网络中获得成就感[25]。根据罗天玉、丁道群的研究结论,网络成瘾倾向高的人在宜人性人格特征方面的得分也偏低,宜人性偏低的人攻击性强且缺乏同情心,匿名的网络世界给他们宣泄不良情绪的空间,从而获得满足[22]。

三、研究假设与方法

根据以上对人格特征及网络社交平台成瘾的探讨,本研究提出五个研究假设,预计通过单因子变异数分析大学生人格特征及网络社交平台成瘾上的差异是否显著,当分析结果呈现显著差异时(P<0.05),则进一步采取最小显著差异事后比较法进行检定。再以线性回归分析了解大学生网络社交平台成瘾的六个构面与人格特征的五个构面之间的相关性。本研究假设列举如下:

H1:大学生的“外向性”人格特征能影响其网络社交平台成瘾倾向。

H2:大学生的“开放性”人格特征能影响其网络社交平台成瘾倾向。

H3:大学生的“情绪稳定性”人格特征能影响其网络社交平台成瘾倾向。

H4:大学生的“严谨性”人格特征能影响其网络社交平台成瘾倾向。

H5:大学生的“宜人性”人格特征能影响其网络社交平台成瘾倾向。

随着数字时代的来临,网络成瘾的问题愈加严重,影响到人们的日常生活与人际关系,甚至引发健康问题。在网络成瘾的症状中,强迫性最为严重,直接影响到人们的日常生活,尤其是因想上网的欲望得不到满足而引发一系列问题。例如:易怒会影响人际交往;注意力不集中会影响工作或学习效率等。因此,网络成瘾应该是当今社会需要关注的问题之一。

四、问卷调查结果与分析

本研究采用问卷调查法,问卷包含三个部分:第一部分为受试者基本资料表;第二部分为网络社交平台成瘾量表;第三部分为人格特征量表。本研究参与者在各高校网络社交平台发放问卷,回收704 份问卷,其中有效问卷样本为636 份。

(一)大学生人格特征的现状分析

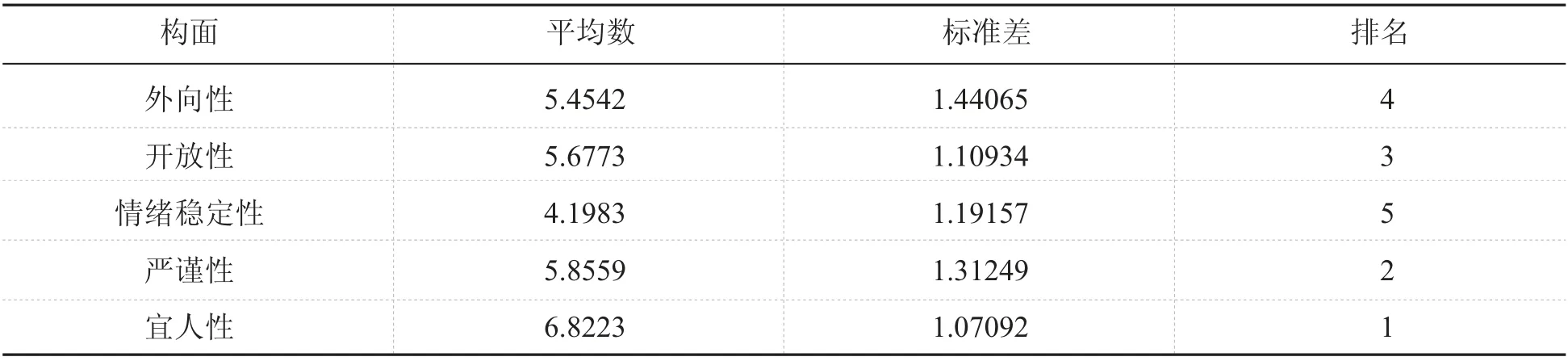

表1 为大学生人格特征的现状描述统计分析,此表的计分方式为李克特9 点量表,1~9分别代表极端不准确、非常不准确、适度不准确、轻微不准确、适中、轻微准确、适度准确、非常准确与极端准确。由此表数据可见,大学生人格特征中,宜人性得分最高(M=6.82),情绪稳定性得分最低(M=4.20),开放性、严谨性、外向性的平均数分别为5.68,5.86,5.45。由此可见,除情绪稳定性之外,各因素平均得分皆在平均值之上。受试者的外向性、开放性、情绪稳定性、严谨性与宜人性的标准差分别为1.441,1.109,1.192,1.312,1.071,由此可知样本资料较为集中。

表1 大学生人格特征的现状描述统计分析

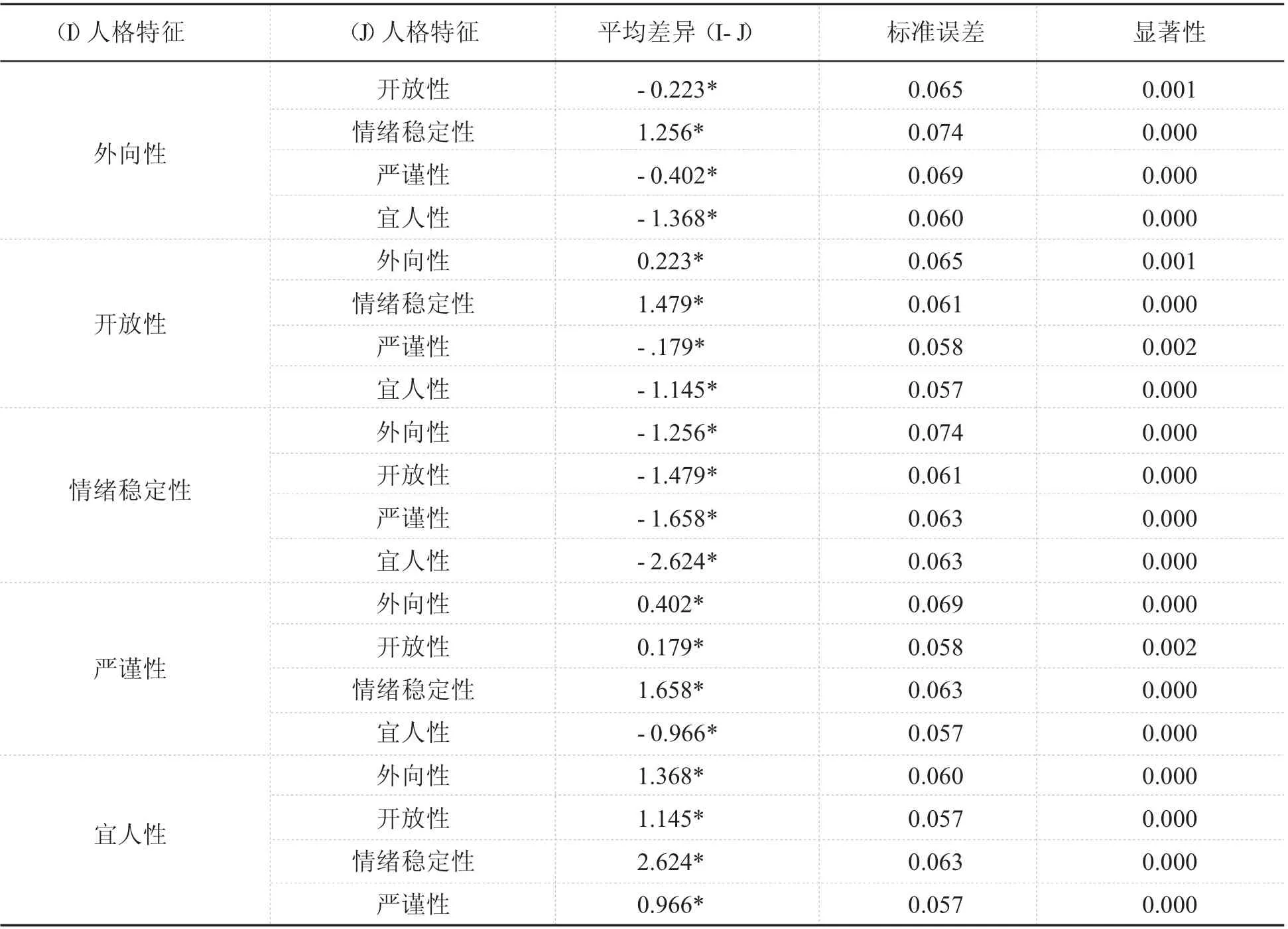

表2 为大学生人格特征的因素分析,由此表可知,大学生在五大人格特征的表现上有显著差异,且皆达到显著水平。

表2 大学生人格特征的因素分析

由表1 和表2 的数据可知,研究样本的数据较为集中,在五大人格特征方面的表现也有明显差异,大学生宜人性、严谨性和外向性的表现较高,开放性与情绪稳定性的特征表现较低。

(二)大学生网络社交平台成瘾的现状分析

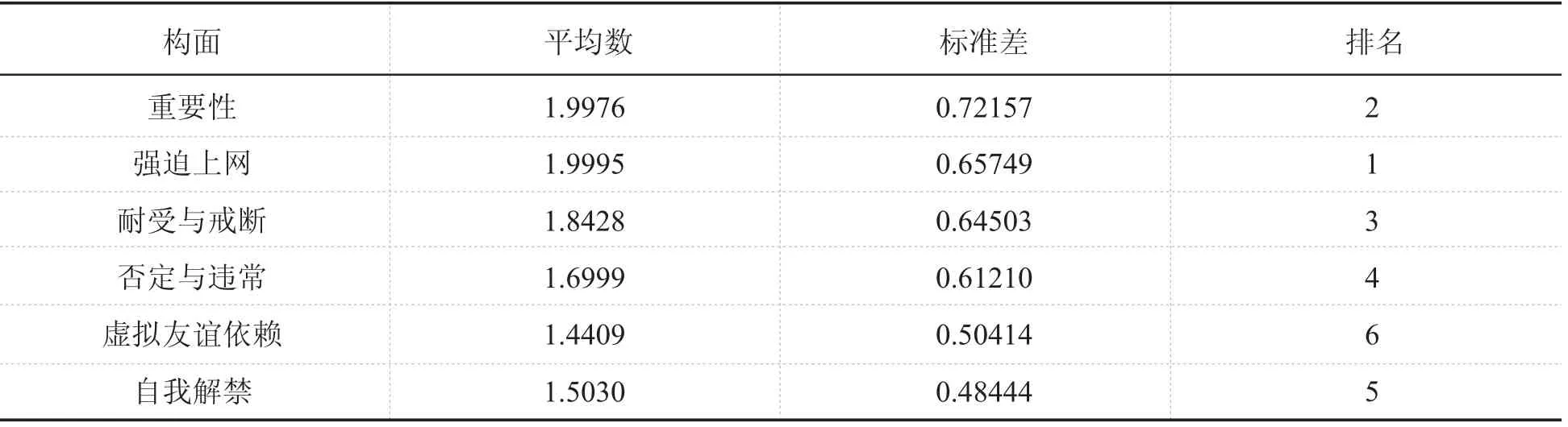

表3 为大学生网络社交平台成瘾的现状描述统计分析,该量表的计分方式为李克特4点量表,“1”表示极不符合,“2”表示不符合,“3”表示符合,“4”表示非常符合。由表格数据可知,在大学生网络社交平台成瘾倾向中,强迫上网得分最高(M=1.99),虚拟友谊依赖得分最低(M=1.44),重要性、耐受与戒断、否定与违常、自我解禁的平均数分别为1.99,1.84,1.69、1.50。由此可见,大学生网络社交平台成瘾现象并不严重,在可控制的范围内。

表3 大学生网络社交平台成瘾的现状描述统计分析

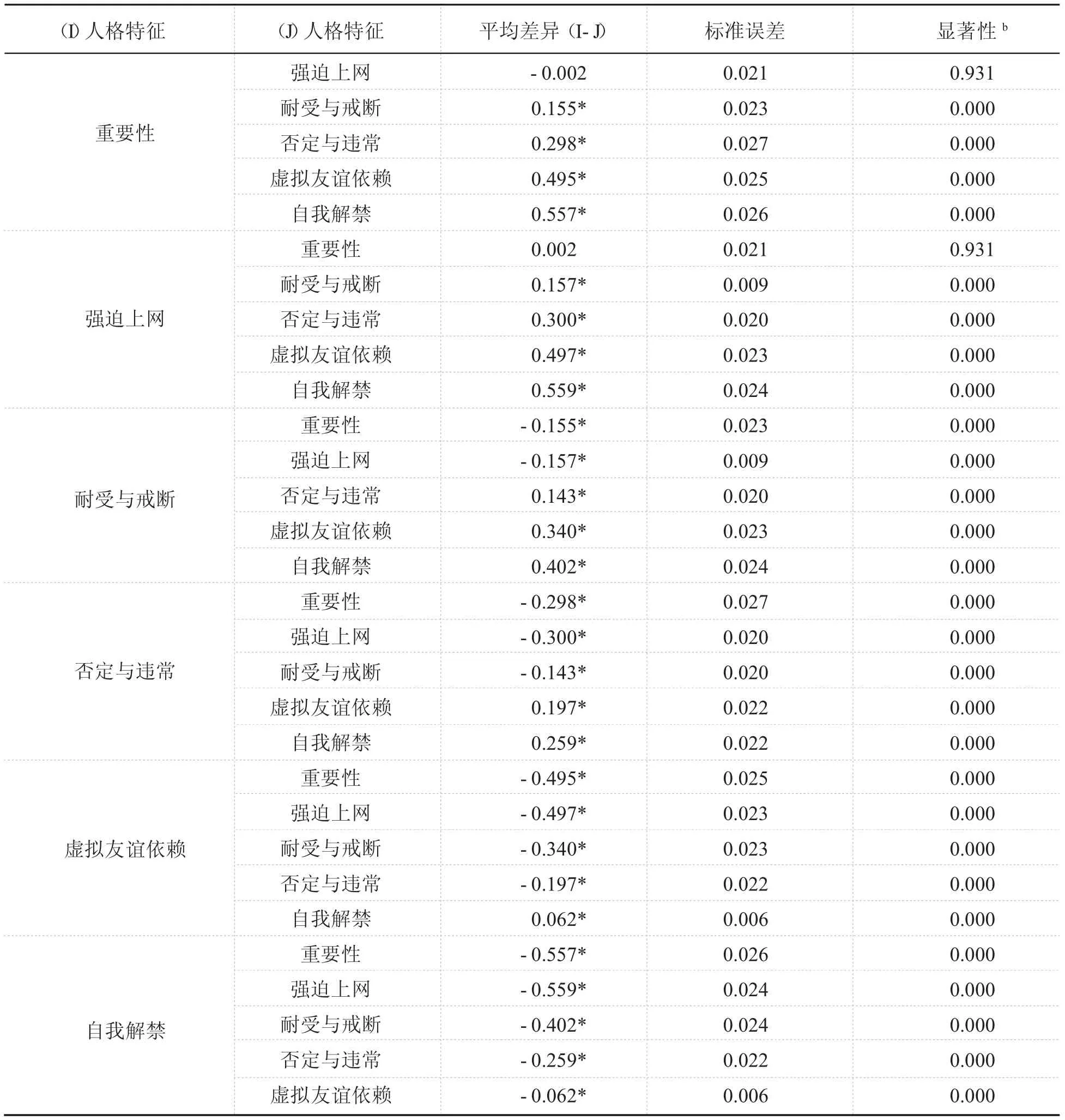

表4 为大学生网络社交平台成瘾的因素分析,由表4 可以得知,大学生网络社交平台成瘾的重要性与强迫上网之间没有显著差异,而与其他构面皆存在显著差异,且P 值皆为0.000。

表4 大学生网络社交平台成瘾的因素分析

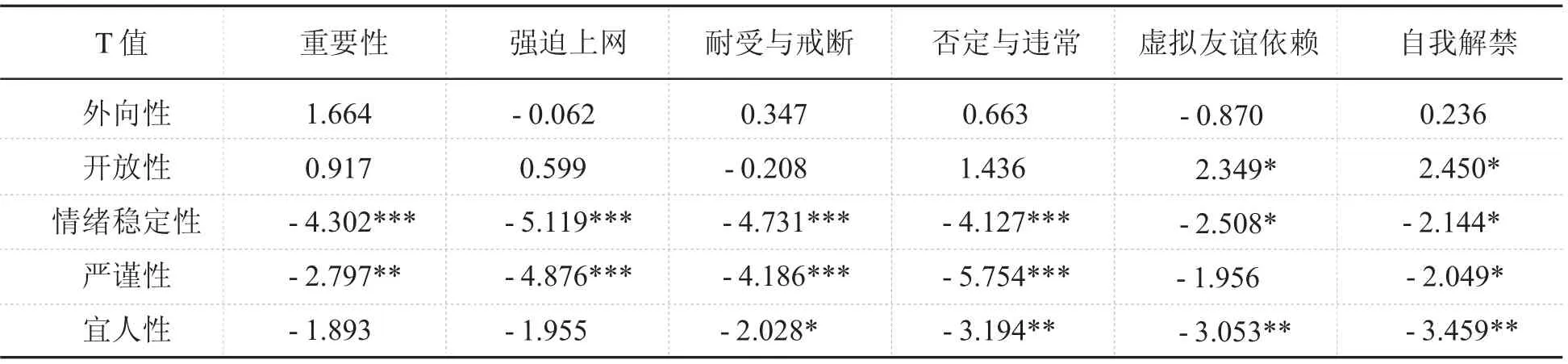

表5 为大学生网络社交平台成瘾与人格特征的线性回归分析结果整理,由此表可知:外向性与网络社交平台成瘾各构面之相关考验结果皆未达到0.05 的显著水准;开放性与网络社交平台成瘾之虚拟友谊依赖及自我解禁构面之相关考验结果皆达到0.05 显著水准;情绪稳定性与网络社交平台成瘾所有构面之相关考验结果皆达到显著水准,其中重要性、强迫上网、耐受与戒断、否定与违常四个构面的显著性系数为0.000。

表5 大学生网络社交平台成瘾与人格特征的线性回归分析结果整理

严谨性与网络社交平台成瘾的重要性、强迫上网、耐受与戒断及否定与违常四个构面之相关考验结果皆达到显著水准,且强迫上网、耐受与戒断、否定与违常的显著性系数小于0.001;宜人性与网络社交平台成瘾的耐受与戒断、否定与违常、虚拟友谊依赖及自我解禁四个构面之相关考验结果皆达到显著水准。综上所述,人格特征的开放性与网络社交平台成瘾之虚拟友谊依赖及自我解禁构面呈正相关,即开放性越高,虚拟友谊依赖及自我解禁之倾向越高。研究者推测,高开放性的大学生观念较为开放,容易接受新事物及思想,所以敢于尝试虚拟友谊与自我解禁这种与传统观念较为相反的行为。

研究亦显示出人格特征的情绪稳定性与网络社交平台成瘾之所有构面呈负相关的结果,即情绪稳定性越低,网络社交平台的成瘾倾向便越高。研究者推测,低情绪稳定性的大学生容易感到焦虑且缺乏安全感,所以在使用网络社交平台时,不断确认信息及增加使用时间,并且还不愿意承认花费过多时间在网络社交平台上。

人格特征的严谨性与网络社交平台成瘾之重要性、强迫上网、耐受与戒断、否定与违常及自我解禁亦呈负相关,即严谨性越高,重要性、强迫上网、耐受与戒断、否定与违常及自我解禁倾向则越低。研究者推测,高严谨性之大学生处事周详,他们不会轻易让自己陷入危险之中,若有成瘾现象出现,他们会展现高自制力的一面,不让自己沉迷于网络世界中。另外,对隐私的注重也让高严谨性之大学生不容易相信虚拟友谊,以及潜在的网络诈骗。

人格特征的宜人性与网络社交平台成瘾之耐受与戒断、否定与违常、虚拟友谊依赖及自我解禁四个构面呈现负相关,即宜人性越低,网络社交平台成瘾之耐受与戒断、否定与违常、虚拟友谊依赖及自我解禁倾向则越高。研究者推测,低宜人性之大学生攻击力较强,性格孤僻且易怒,但他们在现实生活中无法发泄负面的情绪,于是在网络世界中攻击他人,做出与现实世界中大相径庭的行为。

经过定量分析,研究假设验证见表6。大研究结果亦与许多前期研究相同[21][24]。人格特征的宜人性与网络社交平台成瘾之耐受与戒断、否定与违常、虚拟友谊依赖及自我解禁四个构面呈现负相关,即宜人性越低,网络社交平台成瘾之耐受与戒断、否定与违常、虚拟友谊依赖及自我解禁倾向则越高,成功验证研究假设5,此结果与李琼珍在2014 年提出的研究结果相似。学生人格特征之外向性与网络社交平台成瘾各构面皆未达到相关水准,故假设1 不成立。人格特征的开放性与网络社交平台成瘾之虚拟友谊依赖及自我解禁构面呈正相关,即开放性越高,虚拟友谊依赖及自我解禁之倾向越高,故假设2 成立,这一结果与罗天玉、丁道群的研究不尽相同[22]。人格特征的情绪稳定性与网络社交平台成瘾之所有构面呈负相关,即情绪稳定性越低,网络社交平台的成瘾倾向便越高,故假设3 成立,这一结果与本研究探讨的所有文献结果一致。人格特征的严谨性与网络社交平台成瘾之重要性、强迫上网、耐受与戒断、否定与违常及自我解禁亦呈现负相关,即严谨性越高,重要性、强迫上网、耐受与戒断、否定与违常及自我解禁倾向则越低,故假设4成立,此

表6 研究假设验证

五、结论与建议

问卷调查表明,在大学生的人格特征中,宜人性最高,情绪稳定性最低,且大学生在五大人格特征上的表现有显著差异,皆达到显著水准;在大学生网络社交平台成瘾倾向中,强迫上网的得分最高,虚拟友谊依赖的得分最低,即大学生在日常生活中离不开网络社交平台的情况居多,但在网络社交平台上抒发感情的情况却较少。根据研究结果,以下建议能够搭建更健康的大学生网络社交平台。

(一)建立大学生网络社交平台数据库

为防治与减少大学生网络社交平台成瘾的行为,各高校应积极建设大学生网络使用行为数据库,通过大数据分析了解大学生网络社交平台使用现状,落实网络教育及成瘾之预防,并定期更新数据库,以利后续研究发展。

(二)成立网络社交平台成瘾中心

高校应重视网络社交平台成瘾课题,成立网络社交平台成瘾中心。大学生应每年定期接受人格特征及网络社交平台成瘾的问卷,并由专业教师解说问卷。教师根据学生的性别、人格特征提醒学生使用社交平台可能成瘾的行为,以免学生沉迷于网络世界而危害其身心健康。

(三)开展网络社交平台健康教育

高校应在通识课程中加入网络社交平台相关的健康教育,引起大学生重视。如网络社交平台的教学可以增加网络社交平台使用的正向、负向影响内容,使学生在了解如何完善利用网络社交平台资源的基础上,学习如何避免网络成瘾带来的身心健康或人际关系方面的问题。

(四)丰富社团及学校活动

各高校应组织多元的社团活动,丰富大学生的课余生活,减少大学生因害怕被边缘化、寻找感情慰藉等原因而花费过多时间在网络上的状况,增进大学生活动、社交、组织等多方面能力,促进大学生全面发展。

学生自身也应该注意正确使用网络社交平台,适当减少使用时间,将网络社交平台作为高效率的学习辅助工具,有意识地避免网络沉迷的情况发生。另外,规律的作息能调整大学生的身心健康。睡前尽量避免使用手机,这样能促进褪黑素的生成,提升睡眠质量,进而在白天的课堂之中投入更多精力。