母婴喂养互动与依恋关系建立的队列研究

王琼瑶 严双琴 翁婷婷 蔡智玲 赵蓉蓉 张悦

婴儿最初的依恋来自早期的照养关系,喂养过程则是照养者与婴儿建立这种情感联结的重要情境。婴儿在出生后早期以睡眠为主,进食是其清醒状态下的主要活动,通常每天需要哺喂8~12次。哺喂过程是这一时期最主要的母婴互动行为之一[1]。在哺喂过程中母亲与婴儿的互动方式主要是母亲能观察到婴儿的行为反应,给予认知、情感、社会性刺激,疏解婴儿的不适行为[2]。婴儿对母亲行为的反馈会进一步影响母亲的行为,早期喂养互动可能会加强母亲和婴儿的回应性喂养行为。母亲的回应性喂养行为对婴儿的生理、行为和情感会产生积极影响[3]。早期的母婴互动是婴儿依恋水平形成的基础,依恋的发展与儿童早期和主要照养者间互动的质量有关[4]。母乳喂养对母婴关系有积极影响。这有助于增加照养者与婴儿的亲近度,母乳喂养时母亲对婴儿发出的信号较人工喂养更敏感,能够及时给予回应,为母婴亲近及敏感的互动提供机会[5],这可能是安全型依恋的潜在预测因素。本研究通过对3月龄婴儿喂养过程录像,由经过培训的人员通过视频对婴儿喂养过程中的母婴互动行为进行评估,并随访至1周岁,用依恋量表评估婴儿依恋关系的建立,以探讨两者间的关联性。

1 对象和方法

1.1 研究对象

选取2018年6月~9月马鞍山市妇幼保健院儿童保健科健康检查的3月龄婴儿及其母亲,随访至1周岁,被试为以自然分娩的健康足月新生儿及其母亲,根据其3月龄时的喂养方式分为纯母乳喂养组和人工喂养组。纯母乳喂养组52例:过去24小时仅吃母乳,没有吃母乳以外任何食物(除外药物和维生素等),生后3个月内母乳喂养摄入占总摄入的90%以上。人工喂养组50例:过去24小时未吃母乳,且出生后3个月内人工喂养摄入占总摄入的90%以上。

纳入标准:①本社区常住人口;②足月(≥37周);③单胎;④母婴均无严重疾病,婴儿无影响生长发育的慢性健康问题,母亲无孕产期并发症;⑤3月龄时采用纯母乳喂养或人工喂养的婴儿;⑥知情同意参加。排除标准:①有早产、低出生体重、双胎等高危因素;②过去或现在有一方(曾)患有严重疾病;③未来随访的9个月中有更换保健机构或离开本社区的风险。

1.2 研究方法

1.2.1 一般信息 3月龄婴儿体检时,通过自拟调查问卷收集每对母婴的基本情况,包括主要照养人、喂养方式及日常喂养过程中母婴互动等内容。

1.2.2 喂养互动行为视频 婴儿3月龄时进行首访,在儿童保健门诊进行1次婴儿哺喂的视频拍摄。拍摄角度为侧正面, 清晰记录母亲的面部表情、上肢动作及婴儿全身。拍摄场地要求明亮、安静,行为观察室为独立空间。拍摄时长为10分钟,从婴儿喂养前数秒开始,到婴儿吃完一侧为止。不满10分钟者应持续喂养满10分钟后结束,拍摄开始后医护人员离开。如受试者偏离画面,可通过手机调整摄像头位置。拍摄过程中使用统一的指导语引导母亲放松,并告知其假想你是在家中喂奶,尽量自然地给孩子喂。

1.2.3 喂养行为指标框架构建 以Field[6]开发的喂养互动评估量表(interaction rating scale,IRS)为蓝本,观察视频哺喂过程中母亲和婴儿的互动行为,并通过视频行为编码评价母亲及婴儿在喂养过程中的行为表现。母婴喂养行为评估量表包括婴儿和母亲行为两个维度,涵盖目光、面部表情、声音和行为表现等共14个观察指标,婴儿方面包括婴儿的状态、肢体活动、头部方位、注视行为和持续喂养5个条目;母亲方面包括母亲的喂养姿势、状态评估、肢体活动、头部方位、注视行为、对婴儿的发音、乳头取出频率、拍嗝和喂养坚持9个条目。评分者通过观察,选择各条目中与实际行为发生频率相符合的选项,3级评分,母亲IRS得分为母亲互动总分/母亲条目数;婴儿得分为:婴儿互动总分/婴儿条目数。IRS得分越高,表明母婴互动越好。为便于分析,本研究母婴互动评分按第75百分位数(P75)划分,母亲互动量表评分≤P75(2.778)划分为低分组,>P75(2.778)为高分组。婴儿互动量表评分≤P75(2.600)划分为低分组,>P75(2.600)为高分组。

1.2.4 婴儿依恋 婴儿1周岁时采用Bhakoo等[7]编制的母婴依恋关系量表(mother-infont attachment scale,MIAS)进行婴儿依恋水平评估,该量表共15个条目,采用Likert5级计分,1~5分别代表非常反对、不同意、不确定、同意及非常同意。其中条目1、3、6、9、11、12为反向计分。各条目得分相加即为总分,满分75分,得分越高表示婴儿依恋水平越高。为便于分析,本研究将依恋得分按第90百分位数(P90)划分,≤P90(70.7)划分为低分组,>P90(70.7)为高分组。

1.3 统计学分析

采用SPSS 21.0进行统计分析。计数资料使用频数和百分比进行统计描述。采用卡方检验分析比较依恋的人口统计学分布差异,以及不同母婴喂养互动行为组间与依恋分布差异性,并采用多因素Logistic回归分析婴儿依恋水平的影响因素。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 一般人口统计学特征

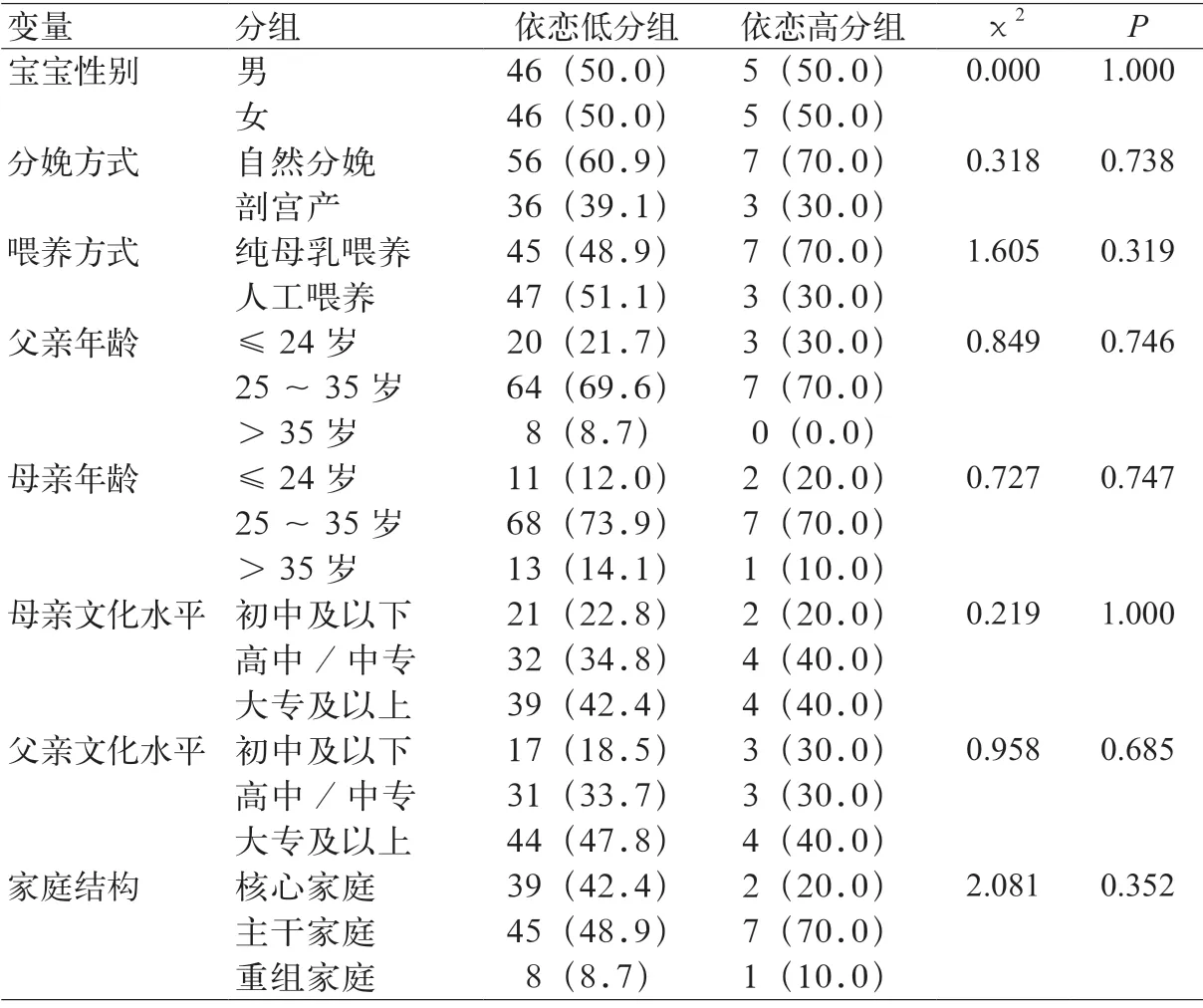

不同性别、分娩方式、母亲年龄、父亲年龄、母亲文化水平、父亲文化水平、家庭结构的研究对象婴儿依恋水平不具有显著差异(P>0.05),见表1。

表1 一般人口统计学特征分布情况[n(%)]

2.2 母婴喂养互动行为与依恋水平的相关性

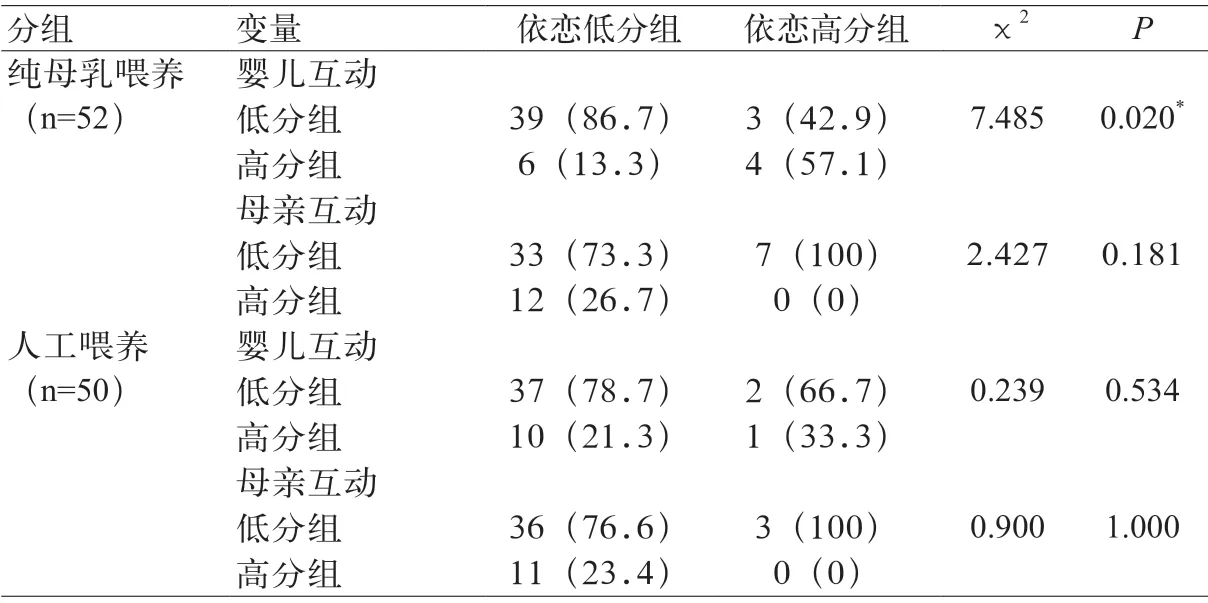

纯母乳喂养组中婴儿互动高分组中婴儿依恋高分人数显著多于婴儿互动低分组(χ2=7.485,P=0.020)。在人工喂养组中,不同母婴互动水平之间依恋得分无显著差异(P>0.05),见表2。

表2 不同母婴喂养互动行为与婴儿依恋水平的关系[n(%)]

2.3 母婴互动与依恋水平的多因素Logistic回归分析

以婴儿依恋水平得分作为因变量,将婴儿互动及母亲互动评分作为自变量,以性别、分娩方式、喂养方式作为控制变量纳入Logistic回归模型中,结果显示婴儿早期高互动水平导致12月龄婴儿依恋水平高分的可能性增加(OR=5.255,95%CI:1.243-22.227),母亲互动评分与婴儿依恋水平之间关系无显著差异(P>0.05),见表3,可见婴儿与母亲互动质量与婴儿依恋水平提升有关。

3 讨论

本研究基于母婴喂养过程中的互动行为,观察到早期母婴互动的重要指标,包括目光注视、肢体活动、头部方位、发声、乳头刺激等,这些互动指标涵盖视觉、听觉、触觉多重感官,说明早期的母婴互动对于婴儿的感觉输入非常重要,从而建立起早期的互动模式。喂养过程中母婴间的互动行为经过定量分析,发现纯母乳喂养组中3月龄时婴儿互动评分高的儿童,1周岁时依恋得分高的概率更大,差异有统计学意义。人工喂养组中则无差异。纯母乳喂养时,可以增加母婴身体接触,身体接触有助于提升母亲对婴儿早期饥饿提示的反应,从而提高母亲的敏感性[8]。纯母乳喂养的母亲坚持回应性喂养方式,在人工喂养中母亲使用更多的是控制性喂养方法和压力性喂养方式,因此,人工喂养不利于良好母婴关系的建立[9]。本研究中混杂性别、分娩方式、喂养方式等因素,多因素Logistic回归分析显示,3月龄时婴儿互动评分高仍会提高1周岁时依恋得分高的概率,说明哺喂过程中婴儿通过眼神、表情、头部的转动与母亲互动,有利于婴儿依恋关系的建立。

婴儿对照养者依恋的安全性有赖于两者间既往的良好互动。安全型依恋儿童的照养者对孩子的依恋行为做出敏感而持续的反应[10]。相反,不安全依恋关系婴儿在痛苦时,经历了照养者的忽视、拒绝或不可预测的行为,让其对依恋对象的存在感到焦虑,因此会导致愤怒、逃避或行为紊乱[11]。母乳喂养能够建立母婴之间早期的情感互动,促进婴儿健康发展,使母亲胜任角色。母乳喂养过程中,母婴通过皮肤接触、抚摸、温柔的话语以及目光的对视等互动方式促进婴儿心理以及社会性发展,增加彼此的了解和信任[12]。

本研究未发现母亲互动行为对婴儿依恋水平影响的证据,可能与样本量较小有关,也可能与喂养过程中母亲互动行为指标的选择有关。因此,有必要在后续研究中丰富研究指标并扩大样本量,以进一步探索影响婴儿依恋建立的因素,为婴幼儿科学养育照护探索新的方式。