丛枝菌根真菌对六堡茶茶叶品质及其相关基因表达的影响

马 蕊, 林 勇, 马婷婷

(1.广西职业技术学院,广西南宁 530226; 2.湖南农业大学园艺园林学院,湖南长沙 410128)

茶树[(L.) O. Kuntze]是世界范围内广泛种植的食用性植物之一,主要以嫩叶为收获对象,经过加工的茶叶是广受消费者喜爱的商品。茶树主要种植于热带、温带的酸性土壤中,由于酸性土壤的特殊性质,其中的有效养分易产生钝化作用,因此生长于酸性土壤的茶树往往需要依靠与根系微生物相互作用,以更好地适应土壤环境中有限的养分供应。

丛枝菌根真菌(arbuscular mycorrhizal fungi,AMF)是土壤系统中重要的功能性微生物。大量研究结果显示,茶树根围存在大量AMF类群,以无梗囊霉属()、根孢囊霉属()、球囊霉属()及斗管囊霉属()为主。夏庭君等的研究结果表明,接种AMF可增加福鼎大白茶主根长、一级侧根和三级侧根数量,提高根系脱落酸、赤霉素及油菜素内酯的含量。在盐胁迫土壤中接种AMF可以促进茶树对氮(N)、磷(P)、钾(K)、镁(Mg)、铁(Fe)和锌(Zn)的吸收,降低水分饱和阈值、增强茶树对盐胁迫的耐受性、改善茶叶品质。此外,在酸性土壤中接种AMF可显著增加实生茶苗、扦插茶苗的生物量累积,促进根系发育,提高叶片氨基酸、蛋白质、总多酚和咖啡碱等指标含量。以上研究结果表明,AMF可与茶树形成良好的共关系,在提高茶树生长发育、生理代谢及品质形成等方面具有良好的促进作用。

茶叶的化学组分包括糖分、茶多酚、可溶性总蛋白、儿茶素、氨基酸、总黄酮及挥发性物质等,同时也是评价茶叶品质的重要指标。相关酶类代谢是影响化学组分含量的重要枢纽,一般而言,环境因素、管理措施、生育时期及微生物定殖等皆可在一定程度上影响植物的酶类代谢。目前,众多研究结果显示,AMF可与茶树形成良好的共生关系,AMF可影响宿主的次生代谢水平,从而提高茶叶的品质形成,然而目前尚不清楚接种AMF是否能够调节氨基酸、黄酮及茶多酚等次生代谢物相关基因的表达水平。基于此,本研究以六堡茶为材料,探索接种不同AMF及其组合处理对茶叶化学组分及相关代谢基因水平的影响,研究结果可为今后将菌根技术应用于茶树栽培生产提供参考。

1 材料与方法

1.1 供试材料

试验于2021年4—7月于广西壮族自治区梧州市六堡茶研究院塑料大鹏中进行,供试茶树品种为六堡茶,种子来自梧州中茶茶业有限公司。将茶树种子用0.5%次氯酸钠(NaClO)进行初次消毒,接着用75%乙醇再次进行灭菌处理3 min,然后用流动无菌水小心冲洗。将表面灭菌的种子置于昼/夜温度为28 ℃/30 ℃的环境中,在湿热灭菌(121 ℃,1.1×10kPa,2 h)的细沙中培养25 d。

供试AMF分别为根内根孢囊霉()、摩西斗管囊霉()及浅窝无梗囊霉(),这3株AMF来自广西农业科学院亚热带资源研究所。菌株皆采用玉米、白三叶进行扩繁,试验所用接种物由孢子(土中的含量为25个/g)、菌丝、根系残体和土壤基质组成。

供试土壤取自梧州市六堡茶茶园(地理位置为23°39′49″E,111°35′25″N)的0~20 cm表层土壤。去除土壤中的植物残体及砂石,经自然风干后混匀,过2.5 mm网筛备用。供试土壤皆经高压湿热灭菌(121 ℃,1×10kPa,2 h)以去除土壤土著AMF和其他微生物的干扰,反复灭菌1次,待土壤冷却后混合备用。土壤类型为棕红壤,其理化性质为pH值5.83,有机质含量19.25 g/kg,全氮含量1.16 g/kg,全磷含量0.41 g/kg,碱解氮含量101.06 g/kg,有效磷含量4.02 mg/kg,速效钾含量117.69 mg/kg。

1.2 试验设计

试验采用完全随机设计,设置5个接菌处理:单接种处理(RI)、单接种处理(FM)、单接种处理(AL)、混合接种++处理(MX)及不接种处理(CK)。各处理重复5次。

盆栽器具盆高15 cm,上口径15 cm,底径 13 cm,每盆装土3 kg。4月17日将2叶期的茶树幼苗转移至盆栽土中,保持土壤的持水量在80%。接种AMF处理是将60 g AMF菌剂与灭菌的土壤混合,不接种处理仅加入经高温灭菌的菌剂。培养期间,每周转动盆体1次,同时每2周随机挪动1次盆体位置,以消除光照、通风等因素造成的试验误差。每2周向盆体中加入50 mL 0.5 mol/L Hoagland营养液且不定时加入适量蒸馏水。试验于7月15日结束,共培养89 d。

1.3 样品采集及测定分析

1.3.1 茶树生物量、根系侵染率、总叶面积及株高的测定 培养结束后,将根系切成1 cm长的小段,参照Phillips描述的方法,采用台盼蓝染色、网格交叉记数法计算各处理的菌根侵染率。茶树株高采用卷尺测量,叶面积使用叶面积仪(Li-3100C,Li-Cor,Biosciences,USA)进行测定。收获全部盆栽植物,将茶树全部取出,小心清洗根系后,将茶树地上部、地下部分离,置于烘箱中杀青30 min,于 70 ℃ 烘干至恒质量并称量,记录生物量。

1.3.2 茶叶化学养分元素含量的测定 茶叶的P、K、Ca、Mg、Fe、Mn、Cu、Zn含量采用电感合成等离子体原子发射光谱法(ICP-AES,IRIS Advantage,Waltham,USA)测定,茶叶的氮(N)含量采用开氏法测定。

1.3.3 茶叶化学组分的测定 茶叶中多糖含量的测定参考傅博强等的步骤,采用水浸提-分光光度法。总可溶性蛋白含量的测定采用Folin酚试剂法,以牛血清白蛋白为标准品。总类黄酮含量的测定采用NaNO-Al(NO)-NaOH体系络合化学吸光法。茶叶中总游离氨基酸含量的测定参考涂云飞的步骤,采用茚三酮法。茶叶中咖啡碱含量的测定参照GB/T 8312—2013《茶 咖啡碱测定》;茶叶中茶多酚及儿茶素含量的测定参考GB/T 8313—2008《茶叶中茶多酚和儿茶素类含量的检测方法》。

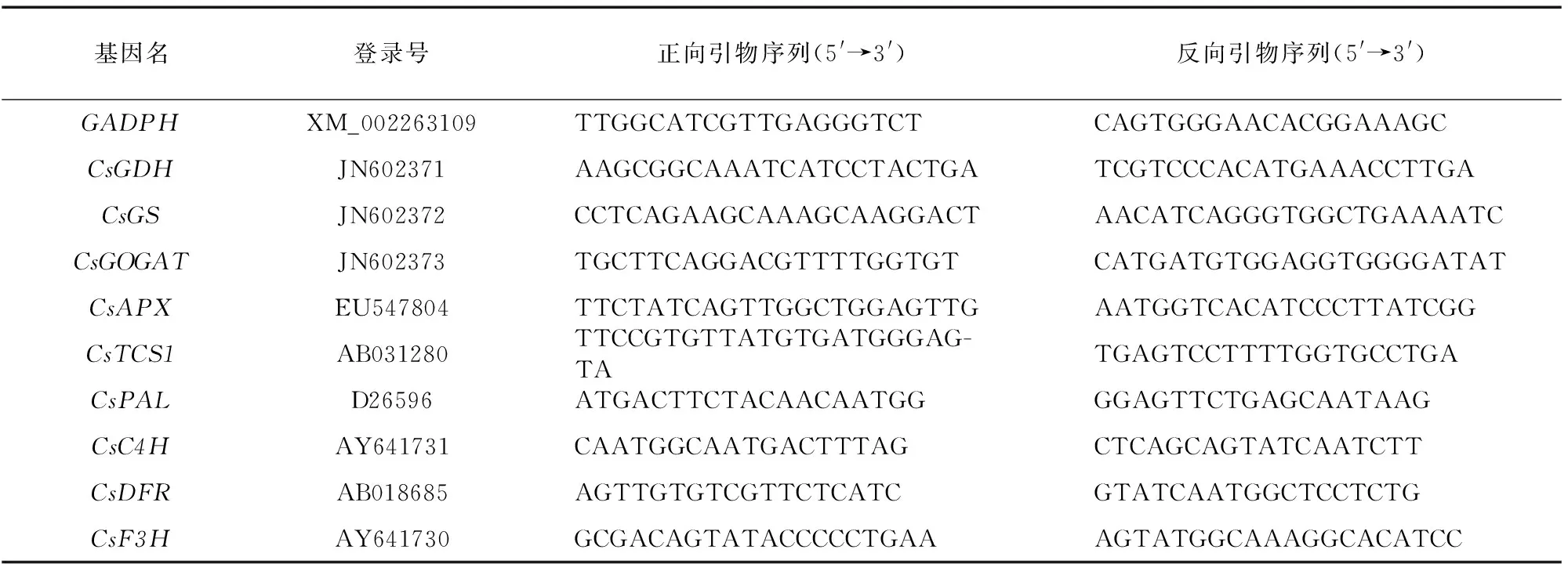

1.3.4 茶叶品质相关酶基因的提取与测定 摘取每盆茶树的上3张新鲜、幼嫩的叶片,迅速保存于 -80 ℃ 环境中。绕开主叶脉打孔,采用磁球珠对称取的样品进行快速研磨,用TaKaRa MiniBEST植物RNA提取试剂盒(TaKaRa Bio. Inc,Japan)提取样本总RNA,用1.0%琼脂糖凝胶电泳检测其纯度与浓度。采用PrimeScriptRTreagent Kit gDNA(PK02006,TaKaRa Bio. Inc,Japan)构建互补基因文库(cDNA)。基于GenBank数据库中的茶树相关基因,以作为看家基因,根据以上基因序列,借助Primer Express 5.0软件设计扩增引物(表1)。将测量的转录本标准化为非AMF植物中的相对表达值,使用SYBR GREEN PCR Master Mix(Toyobo,Osaka,Japan)和Bio-Rad CFX96实时检测系统,一式3份进行PCR定量复孔检测。

qRT-PCR反应体系:8.8 μL ddHO,0.5 μL cDNA模板,5 μL天根2×PCR Mix,0.5 μL Rox,0.4 μL正向引物,0.4 μL反向引物。qRT-PCR反应参数:95 ℃ 5 min;95 ℃ 15 s,60 ℃ 30 s,72 ℃ 45 s,共40个循环数。实时定量试验结果采用断层扫描,基于扫描系统的2-ΔΔ算法进行相对表达量的分析。

表1 qRT-PCR引物序列信息

1.4 数据处理与统计分析

用Excel 2013进行数据整理,用SPSS 19.0进行单因素方差分析(ANOVA),用邓肯氏多重比较法进行试验数据的统计分析(=0.05),用Origin 8.0进行绘图。

2 结果与分析

2.1 丛枝菌根真菌对六堡茶菌根侵染率及生长参数的影响

从表2可以看出,六堡茶树根系可被根内根孢囊霉、摩西斗管囊霉及浅窝无梗囊霉定殖,同时混合接种也存在共生结构,不同处理菌根的侵染率在22.74%~51.33%之间,且不同处理的菌根侵染率排序呈RI>MX>FM>AL,且两两处理间存在显著差异,其中RI处理比其他处理高29%~126%。

从表2还可以看出,与未接种处理(CK)相比,接种处理(RI)的株高、总叶面积、地上部和根系的干物质含量分别显著增加了44.25%、59.44%、94.09%和64.65%,接种处理(FM)的株高、总叶面积、地上部和根系的干物质含量分别显著增加了42.25%、52.29%、70.97%和52.60%,混合接种处理(MX)的株高、总叶面积、地上部和根系的干物质含量则分别提高了38.42%、21.60%、60.22%和21.64%。而与CK处理相比,接种对上述植物生长指标皆存在一定的促进作用,但除叶面积、地上部干物质含量外,其他指标皆无统计学差异。此外,在AMF处理中,RI处理对植物生长性能的影响大于混合接种处理(MX),AL处理的影响则小于MX处理,表明对植物的影响在混合处理后可能与其他AMF物种发生相互干扰。

表2 AMF对六堡茶菌根侵染率及生长参数的影响

2.2 丛枝菌根真菌对六堡茶茶叶化学养分元素含量的影响

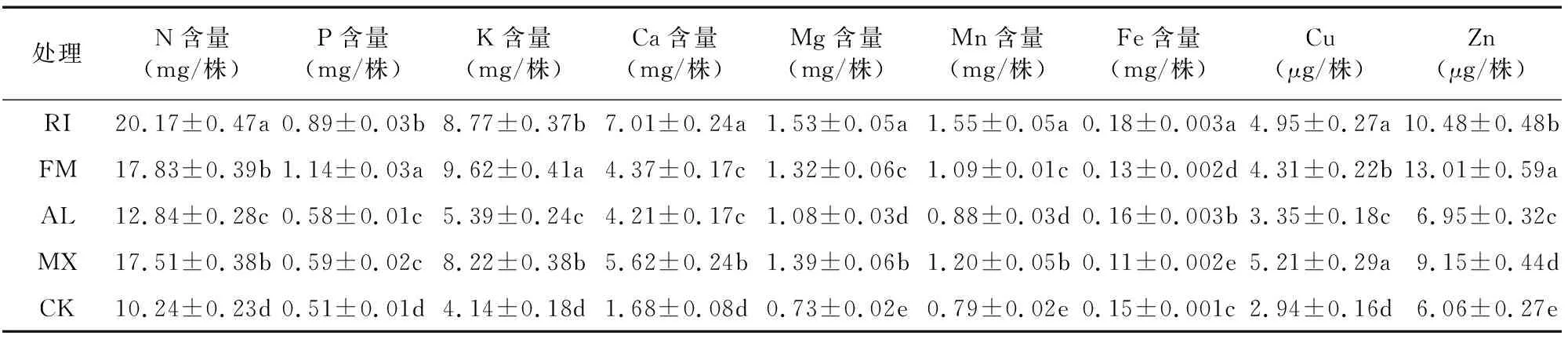

由表3可以看出,与CK处理相比,RI处理的叶片N、P、K含量分别显著提高了96.97%、74.51%、111.84%,AL处理的叶片N、P、K含量分别提高了25.39%、13.73%、30.19%,FM处理的叶片N、P、K含量分别提高了74.12%、123.53%、132.37%,混合处理(MX)的叶片N、P、K含量则分别增加了71.00%、15.69、98.55%。从中微量元素含量上看,与CK处理相比,RI处理的叶片Ca、Mg、Mn、Fe、Cu、Zn含量分别显着提高了317.26%、109.59%、96.20%、20.00%、68.37%、72.94%,AL处理的叶片Ca、Mg、Mn、Fe、Cu、Zn含量分别增加了150.60%、47.95%、11.39%、6.67%、13.95%、14.69%,FM处理的叶片Ca、Mg、Mn、Fe、Cu、Zn含量分别提高了160.12%、80.82%、37.97%、-13.33%、46.60%、114.69%,混合接种处理的叶片Ca、Mg、Mn、Fe、Cu、Zn含量分别增加了234.52%、90.41%、51.90%、-26.67%、77.21%、50.99%。

表3 AMF对六堡茶茶叶养分元素含量的影响

2.3 丛枝菌根真菌对六堡茶茶叶化学组分的影响

由表4可以看出,与CK处理相比,接种AMF均在一定程度上提高了六堡茶茶叶多糖、总可溶性蛋白、儿茶素、总黄酮类化合物、茶多酚、咖啡碱和总游离氨基酸含量。与CK处理相比,接种AMF处理的茶叶多糖、总可溶性蛋白、儿茶素、总黄酮类化合物、茶多酚、咖啡碱和总游离氨基酸含量分别提高了82.66%~352.68%、76.81%~201.00%、42.36%~528.49%、130.59%~262.56%、64.07%~160.59%、1.19%~33.99%和0.41%~52.18%。整体来看,在接种AMF的处理中,RI处理的茶叶多糖、总可溶性蛋白、儿茶素、总黄酮类化合物、茶多酚、咖啡碱和总游离氨基酸含量整体较高,其次为混合处理(MX)、FM处理,AL处理的任一指标中皆显著小于上述3个处理。与CK处理相比,AL处理与CK处理间皆存在显著差异(除总游离氨基酸、咖啡碱含量)。

表4 AMF对六堡茶茶叶化学组分的影响

2.4 丛枝菌根真菌对六堡茶叶片品质相关酶基因相对表达量的影响

2.4.1 丛枝菌根真菌对六堡茶叶片氨基酸相关酶基因相对表达水平的影响 氨基酸是茶叶的主要化学成分,可以调节与平衡茶水中儿茶素、咖啡碱的苦味、黏度。谷氨酸脱氢酶(GDH)是调控氨基酸转化的关键酶之一,谷氨酰胺合成酶(GS)、谷氨酸合成酶(GOGAT)主要参与谷氨酸的GS/GOGAT循环。从上述3个调节酶的编码基因(、、)表达水平看,、、的相对表达量未发生明显上调或下调。从各处理的、、表达水平看,RI、FM、AL、MX、CK处理的基因相对表达量的规律不尽一致,且对于任一基因而言,上述处理间皆无显著差异(图1)。

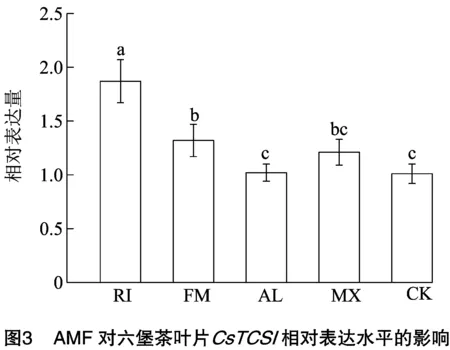

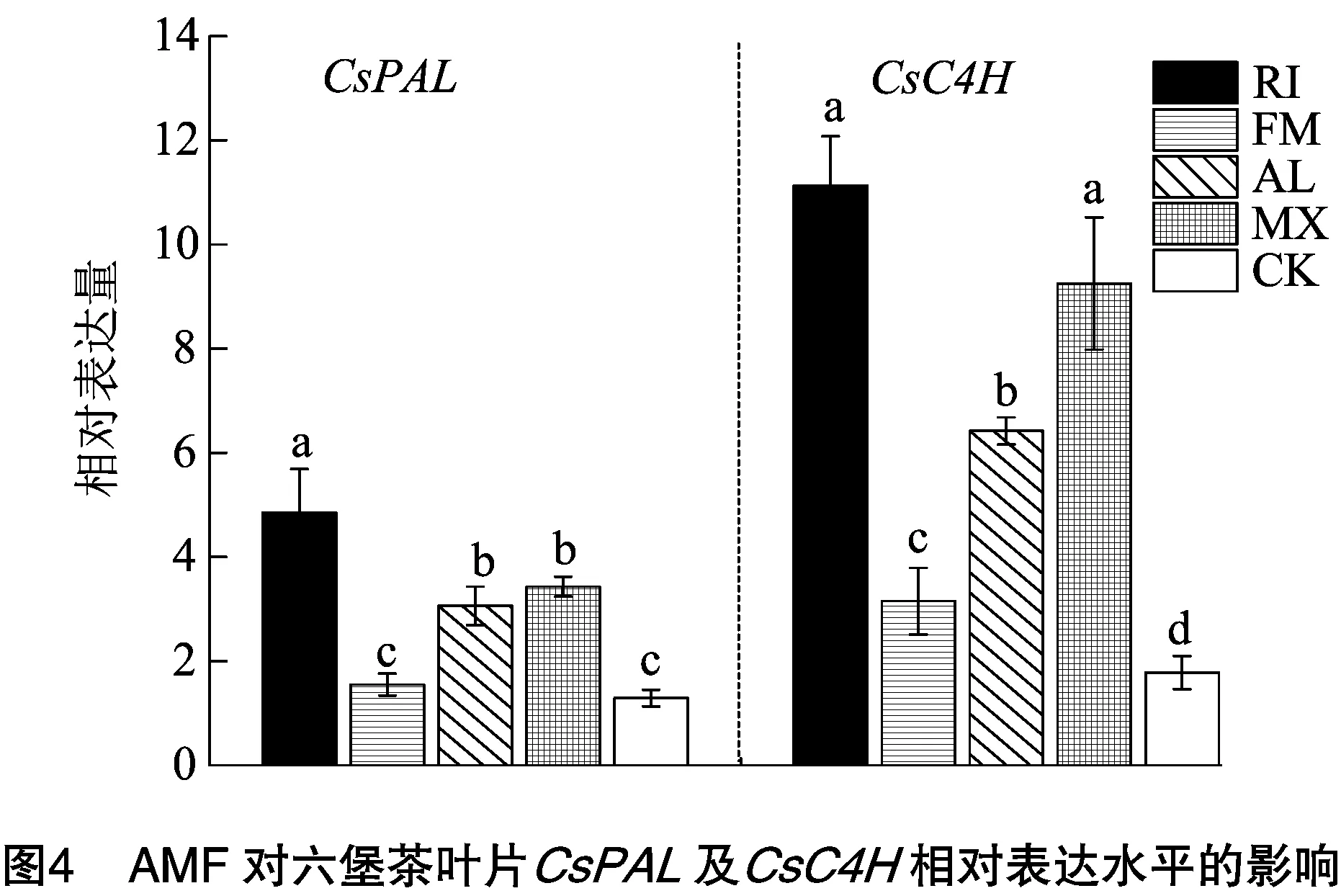

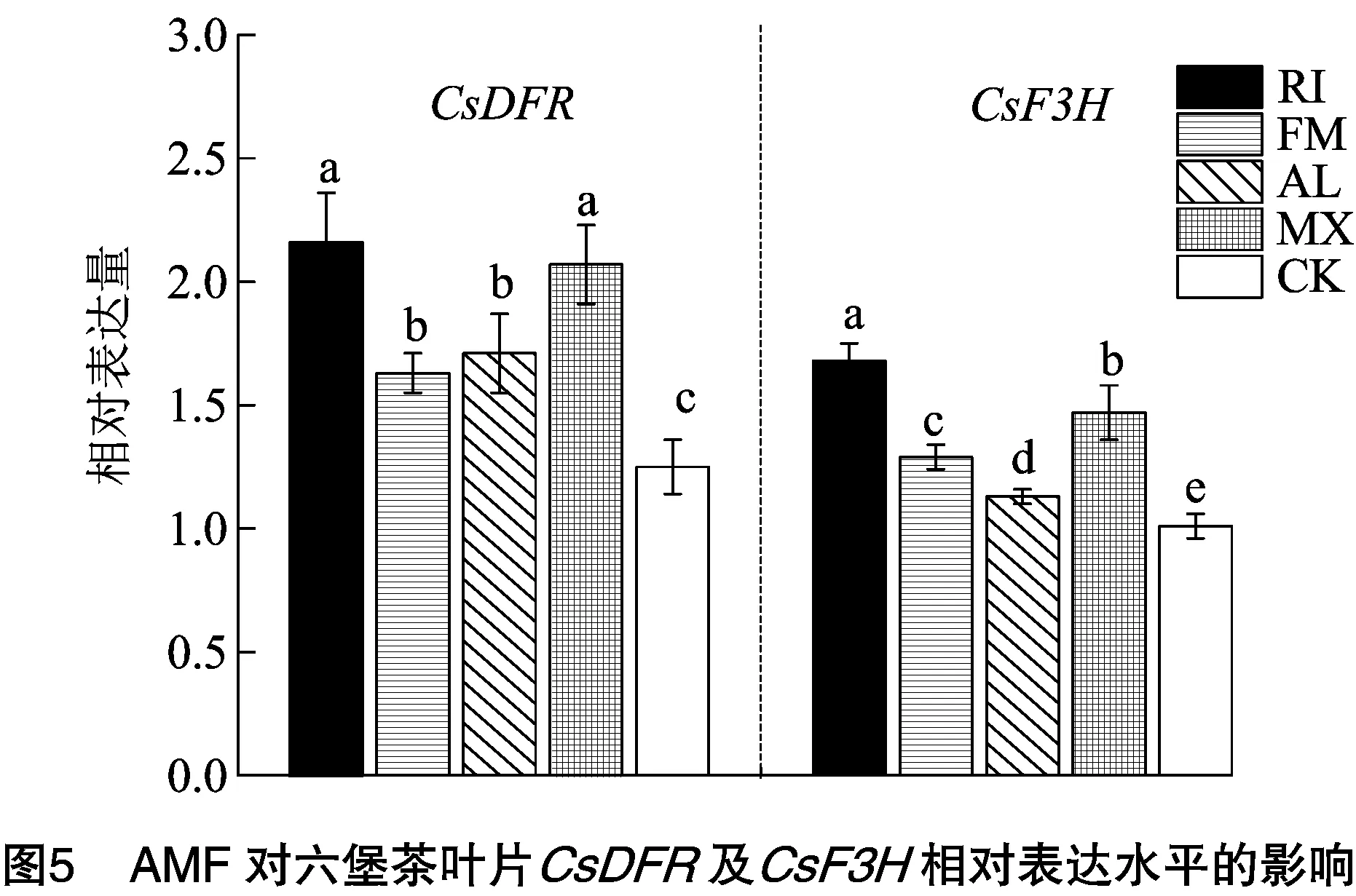

2.4.2 丛枝菌根真菌对六堡茶叶片多酚相关酶基因相对表达水平的影响 茶多酚主要由儿茶素、 黄酮、花青素和酚类氨基酸等组成,是茶叶的主要提取物,其决定了茶叶的颜色、香气、味道和功效。由图2可以看出,接种AMF处理(AL、MX、FM、RI)在整体上调了的表达水平,不同处理的相对表达量呈CK 2.4.3 丛枝菌根真菌对六堡茶叶片咖啡碱相关酶基因相对表达水平的影响 咖啡碱是茶中主要的生化活性物质,可可碱合成酶(TCS)是茶树咖啡碱生物合成途径的关键酶,其中可同时调节合成可溴碱、咖啡碱。由图3可知,接种AMF处理(AL、MX、FM、RI)在整体上上调了的表达水平,不同处理的相对表达量表现为CK 2.4.4 丛枝菌根真菌对六堡茶叶片黄酮类相关酶基因相对表达水平的影响 类黄酮是茶叶主要的功能性物质,苯丙氨酸解氨酶(PAL)和肉桂酸4-羟化酶(C4H)是类黄酮合成的主要关键酶。由图4可知,在基因中,各处理表达量在1.29~4.85,以CK处理表达量最低,其与FM处理无显著差异,均显著低于RI、AL、MX处理;以RI处理表达水平最高,较其他处理显著提高40.17%~275.97%。在基因中,不同处理表达水平呈CK 2.4.5 丛枝菌根真菌对六堡茶叶片儿茶素相关酶基因相对表达水平的影响 在茶叶多酚组分中,儿茶素约占茶多酚总量的70%~80%,在茶叶颜色、香气和味觉品质的形成中起着重要作用。影响儿茶素含量的酶较多,如F3H、F3′H、F3′5′H、LAR、DFR、ANR和CHI等直接参与了儿茶素的合成。由图5可以看出,与CK处理相比,接种AMF处理的相对表达量显著提高了16.77%~42.13%,其中RI、MX处理的相对表达量较高,两者分别显著大于其他处理26.32%~72.8%、21.05%~65.6%。在基因的相对表达量上,CK、RI、FM、AL、MX处理在两两间皆存在显著差异,其中以RI处理的相对表达量最高,显著高于其他处理14.29%~66.34%,以CK处理的表达量最低,显著低于其他处理10.62%~39.88%。 丛枝菌根真菌在土壤中广泛存在,是重要的功能性微生物组成部分,大多数陆地植物可与其建立互惠共生关系,AMF可以协助植物吸收土壤中的矿质养分、协调生理生化代谢以及更好地应对环境生物/非生物胁迫等。在本研究中,接种AMF处理的根系侵染率为22.74%~51.33%,且不同AMF种类的侵染率存在明显差异。本研究结果与前人研究结果一致,即不同植物宿主类型对于AMF具有特异招募性,不同AMF对宿主根系的依赖程度也存在一定差异,具体取决于AMF的特异性以及AMF与寄主植物之间的相容性。此外,本研究结果表明,混合接种处理的侵染率显著低于单一接种处理(RI),表明不同菌株在获取宿主营养方面可能存在竞争关系。 在本研究中,与CK处理相比,接种AMF处理的总叶面积、株高、地上部及根系生物量皆整体较高。Fajardo等研究发现,接种异配盾孢囊霉()可显著提高胡桃幼苗植株的地上部生物量和总叶面积。本研究结果与前人结果基本一致。AMF植物生物量和总叶面积的增加可能与外生菌丝改善根系养分获取有关。本研究结果还表明,在接种AMF的处理中,不同处理间的生长参数整体呈AL 茶叶的化学组分与茶叶风味、香气特征的生化物质组分及含量有关。在本研究中,接种AMF显著提高了茶多酚、儿茶酸、黄酮类化合物、氨基酸和可溶性蛋白质的含量。Tchameni等研究发现,在可可上接种珠状巨孢囊霉()、后,宿主叶片的氨基酸含量显著增加。对生菜接种根内根孢囊霉()和的混合物后,增加了生菜叶片可溶性蛋白质、可溶性糖含量。茶多酚、儿茶酸和黄酮类化合物具有很强的抗氧化活性,可对许多疾病起到预防作用。茶多酚是茶叶中主要的次生代谢产物,其中儿茶素含量可高达茶多酚总量的80%。黄酮类化合物被认为是诱导AMF发育的重要信号化合物,反过来,多酚也可被菌根共生所诱导。Zubek等研究发现,接种异型根孢囊霉()、及其混合处理皆可显著增加三色堇根系的黄酮含量。但是目前关于AMF与黄酮合成的具体机制尚未揭示,在未来的工作中需要借助高通量及组学技术加以深入研究。 是限制活性氧产生的主要酶,其可促进次生代谢从而促进多酚合成。可影响咖啡碱的合成,、是影响黄酮化合物分泌的主要酶基因,、则与儿茶素合成密切相关。在本研究中,不同处理的、、、、、与其对应的化学组分呈相同趋势,表明AMF可通过上调相关基因表达,从而促进次生代谢物合成、影响茶叶品质。此外,本研究发现,上述基因表达水平与其对应的品质参数含量间并没有呈现完全一致的趋势,其原因可能是基因在经转录、翻译等过程中发生了变化,使得相关化学组分含量与其基因表达水平存在一定偏差。、和是影响氨基酸合成的主要酶基因,本研究发现总游离氨基酸含量呈CK

3 结论与讨论