《韩诗外传》所录音乐史料钩沉及初步研究①

陈绪平(江西科技师范大学 文学院,江西 南昌 330000)

《韩诗外传》是现存汉代今文经学的一部典籍,是韩诗学宗师韩婴的今文经学思想的渊薮,历来为学人所重。围绕它,文史研究者做了多种研究、取得了很多成绩,其中关乎文本校注、辑佚等方面成果尤多。相比较起来,它载录的关乎音乐的资料,学界关注相对偏少。而作为汉代的一部内容繁杂的著作,它却保留了很多先秦乐器、乐仪、乐理的记录,弥足珍贵。特别是它记录了大量关于孔子及其门人鼓琴、鼓瑟的礼乐实践与相关故事,又有“因乐喻礼”“用乐喻政”等音乐实践,还有关于“有声之乐、无声之乐”等的音乐美学讨论,这对于丰富我们的早期古代音乐史,尤其是对孔门礼乐文化的认识,以及加深对早期文献记录的理解等有很大裨益。

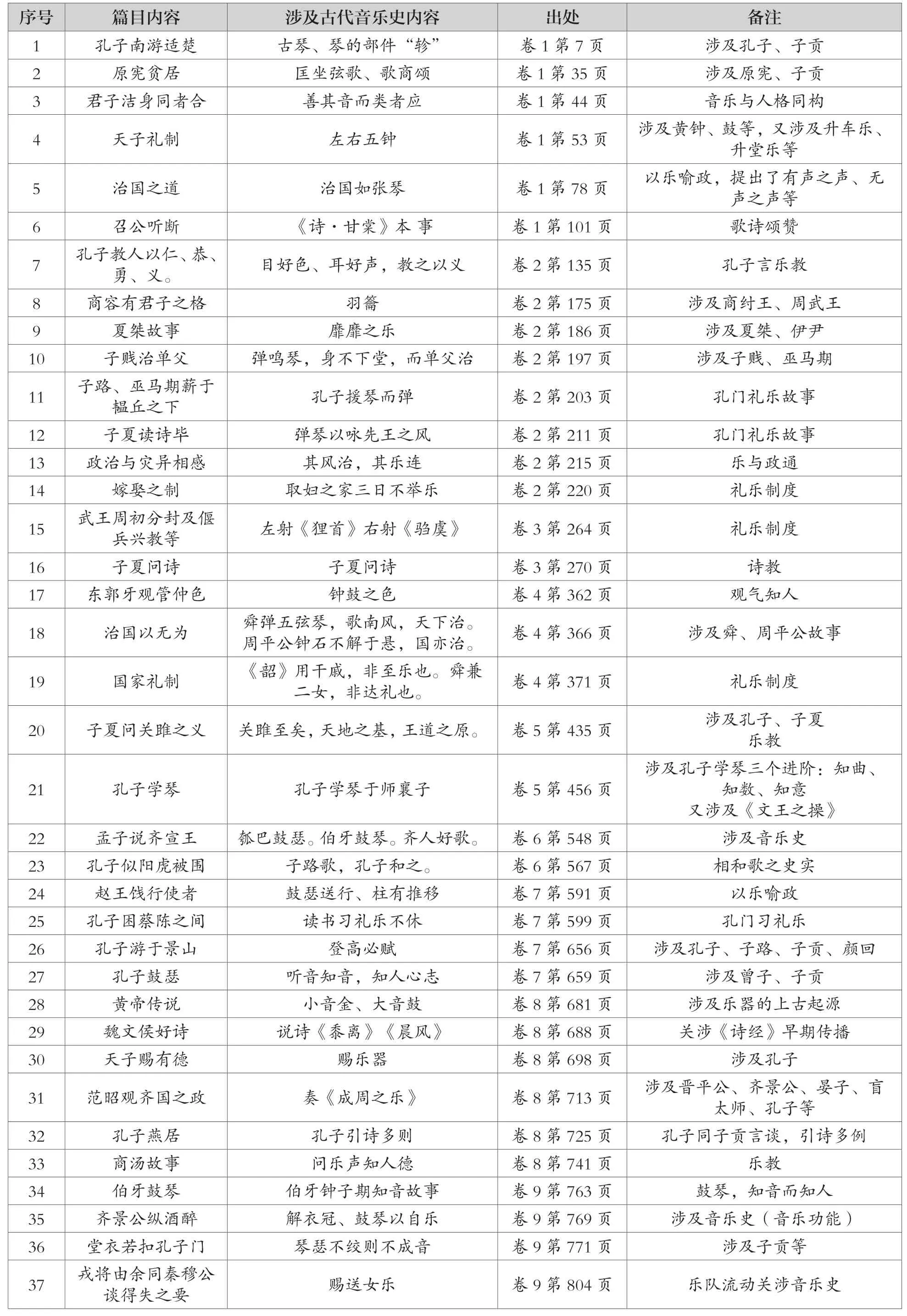

据统计,今本《韩诗外传》有37章文本涉及古乐器、早期音乐故事、传说时代与古乐器的起源等。从数量上看,乐器以琴、瑟的记录最多,另涉及钟、鼓等,音乐故事又以孔子及其门人的记录为最。为讨论的方便及增进交流,特制作下表,对《韩诗外传》所录音乐史料做一个较为完整的介绍。

从表1看,《外传》所涉乐器并不复杂,可是细读《外传》文本,援引相关典册,我们还是可以看到很多音乐文化内涵。因为《外传》的记录讨论到了古乐器的起源、使用场合、仪式内涵等。这都是古代音乐史不得不察的重要问题。特逐条分析如下:

《外传》卷1录孔子南游适楚遇“阿谷之女”传说,其中有“抽琴而去其轸”的记录,这里涉及古琴的构件“轸”。今按:“轸”本是车后的横木,字见《说文解字》。这里是指古琴下面的用于松紧琴弦的转动轴,又有木轸、玉轸之分。卷7载录了乐器“瑟”,其中涉及“瑟”的重要部件“柱”。故事大致说赵王“鼓瑟”送使者出使楚国,并命使者“慎无失吾言”。出使他国,使者随时调整言辞策略,这本是正常之事,即君王“任人”“不任以辞”。现在赵王要求不失其言,使者不敢直言,用赵王“鼓瑟”不同于往日来讽谏赵王。赵王说到天气有湿燥、弦有缓急,所以要随时调整“柱”的位置,不可生硬记住“柱”的位置。使者“借此以喻政”,说出使在外,要根据实际形势因时取辞,不能墨守赵王的指示,这就达到了讽喻的目的。这里的“音乐”超越了器物学意义的内容,具有了乐政相通的政治学价值。孔子、子贡与“阿谷之女”的故事也是如此。

表1.

另外,比较卷1、卷7记录的这两则故事的细节需要注意,即“琴”对应部件是“轸”,而“瑟”对应“柱”。其中卷7赵王所云“柱有推移”的故事有异文,载于《文选·广绝交论》注中。与今本《外传》所录有较大出处。主要的差异表现在,赵王“鼓瑟”改作“鼓琴”,对应位置“柱有推移”改作“徽柱推移”。今按:古琴上确实有“徽”,但它是固定的。琴没有“柱”,对应部件名称为“轸”。这样看《文选》注所存异文或有问题,从音乐角度审察,其记录有误。这个赵王与使者的故事又重见于刘向编订的《说苑》,载诸《奉使篇》,云“天有燥湿,弦有缓急,宫商移徙不可知”。这里的“宫商移徙”也是对的,它是用“琴”的前两根弦(宫、商)代指整个古琴。古琴要根据实际情况来调弦,其确切位置不可记。

卷2载录“商容执羽籥伐纣而不就”的故事。这个记录的重要价值有很多,比如在《礼记·乐记》有“释箕子之囚,使之行商容而复其位”的记录。这里的“商容”就有争议。郑玄注说:“行,犹视也。使箕子视商礼之官,贤者所处,皆令反其居也。”可见,郑玄并未明确指出“商容”为一乐人之名。《外传》所录就弥足珍贵了,它明确记录“商容”是一乐官且有过“伐商”的故事。这也和《史记·殷本纪》《艺文类聚》卷44、《北堂书钞》卷110所云构成“互见”。《汉书·古今人表》也收录了其名,位居中上第四等。又《北堂书钞》卷110引《尸子》云“商容观舞”即和《外传》此处所云“商容执羽籥”合。《外传》所录“周武王伐商”之后,欲立商容为“三公”,商容不允的记录也和《殷本纪》“周武表商容之闾”相互印证。郑玄云:“商家典礼乐之官,知礼,所以礼署称容台。”这个郑注又帮助我们理解了“商容”这个乐官之名的来历与含义。至于商容所持“羽籥”则又多见上古文献,构成了一种互证。比如《周礼·春官》序官有“籥师”郑注云:“文舞有持羽吹籥者,所谓籥舞也。”《诗·简兮》曰“左手执籥,右手秉翟。”毛传云:“籥,六孔。翟,翟羽也。”这些记录都是对《外传》所云“商容执羽籥”最好的旁证。综上,《外传》这段记录不仅坐实了乐官“商容”之人,也把上古文献中零散记录的“文舞”之“羽籥”落到了实处。这是古代音乐史上的一个重要记录。另外,围绕“商容”记录的一处细节也有细致思考的必要,那就是《北堂书钞》所录《尸子》之文,云“商容观舞”,用了一个“观”字。“观”是一种仪式行为,特别用于礼乐场合。比如《左传》录“吴公子季札观乐”事,《论语》有“诗可以观”之论,《公羊传》又有“非常曰观”的说法。可见,“商容”之记录的意义重大,它可以丰富我们关于“观乐”“观诗”的理解。而《外传》此卷的记录为“商容”一词的古注分歧多了一个评判依据。

一、关于孔子、古帝王等人的音乐传闻

孔子是中国文化史上的节点人物。他及其弟子的言行语录是上古文献记录的重点。这在《韩诗外传》上也得到了印证。全书大量传闻故事都和孔子及孔门弟子有关,我们统计出来的音乐资料也多和孔门相关。其中涉及孔子、原宪、子夏、曾子等人,又以孔子言行故事为最多。

卷1第3章记录了孔子、子贡南游楚国,同阿谷之女的对话。其中有“抽琴去其轸”要子贡试探该女子,“向子之言,穆如清风,不悖我语,和畅我心。于此有琴而无轸,愿借子以调其音”。子贡的话是说这个琴没有了关键部件“轸”,“愿借子以调其音”。在这则传闻中,孔子先后让子贡拿了三样物品来试探“阿谷之女”,女子泰然不为所动。最后以《诗》曰“南有乔木,不可休思。汉有游女,不可求思”结尾。诗出《周南·汉广》,《毛诗序》云:“《汉广》,德广所及也。文王之道,被于南国。美化行于乎江汉之域,无思犯礼,求而不可得也。”可见,“阿谷之女”不为子贡所乱,正是其人守礼有节。《外传》的引诗与故事语境完全对应。两者都显示了“求而不可得”“不思犯礼”的故事内容和主旨。

这则传闻还涉及两个细节,一个是古琴上的标志性部件“轸”,可用以“调其音”,这个细节前文已有考订。还有个细节比较重要,即孔子及其门人所操乐器是“琴”。可见,在这个文本语境中,“轸”是古琴的关键,今文经学家是用这个来比附“守礼”是立人之关键。孔子三请子贡前去试探的细节,则是一再加强了这个“经学”寓意。这里是“因乐喻礼”,也体现了上古知识的一个特征:用具象说抽象。同样,《外传》也有很多“用乐喻政”的例子,比如前面所论的“赵王鼓瑟”送行人的故事即是一例。即用“瑟柱”尚且不能固定,需要因时而变,来比喻使者出使外国不能固守君主之言,要因时因势变辞的道理。这些内容都显示了上古知识结构中的“音乐”与“国家意志”的同构。

《外传》所录内容有琴瑟问题研究的重要材料。在上古,鼓瑟的记录最多,且记录年代也早于琴。中古以来,“鼓琴”之事日益勃昌,成为士人演奏的重要乐器,与之同时,古瑟渐趋式微,最终失传。而《外传》恰恰是这个演变过程的“中间”时段。《外传》记录鼓瑟多于鼓琴,古琴也开始在士人生活中单独演奏。从音乐文学史的角度看,《外传》所录资料还有一个重要意义,即揭示了一个事实,从早期的“琴瑟和鸣”,音乐史已经演进到了“琴瑟分操”的阶段。从这个意义看,《淮南子》所载“滥竽充数”的故事就有了新的解释空间。齐宣王喜欢的合奏(使人吹竽,必三百人),而继承者湣王则换了方式,“好一一听之”。从合奏到独奏是早期记录的重要内容。这是《外传》记录的给我们带来的新思考。

关于孔门喜弹琴的记录见于《外传》者尚有卷2载有“子贱治单父,弹鸣琴”条、又载“子路、巫马期薪于韫丘之下”条、“孔子援琴而弹”的记录、还载“子夏读《诗》已毕”与孔子谈《诗》,说到“弹琴以咏先王之风”。这些资料显示了两个内容,一是“以乐喻政”的音乐伦理学意义,比如“子贱治单父”。这类故事多有记载,比如本书卷4录有“舜弹五弦之琴”,前文讨论的“赵王鼓瑟”送使者的故事也是此类。可见,“乐与政通”是儒家文献内容的一大叙事。它的理论性总结见于《礼记·乐记》。而本卷后两则孔门弹琴的记录则是指出了音乐的另外一个意义在于“以乐言志”。其中子路、巫马期“薪于韫丘之下”故事显示了巫马期的高洁追求,笃志力学,其心志不为外物所移。孔子听子路复说之后,没有只字评论,孔子的反应是“援琴而弹”,表达对其学风的赞许,甚有古风。即孔子是用琴声表达对巫马期的欣赏。这两个意义的音乐都是和士人生活(生命)融为一体的。可见,《论语》“游于艺”的说法并不是向壁虚构,而是有着它的现实内涵。《汉书·艺文志》说“游艺于六艺之中”也是言之有物的。《论语》(诸如“侍坐章”)和《外传》的这些记录都是显证。

这些记录也一改早期典籍中多记录善臧否人物的“夫子形象”,让我们更加亲切地体会到《论语》中那个说“天何言哉,天何言哉”的夫子的风韵。这样的行文所提供的“语境”(即孔子听完子路的复述后直接弹琴,而不是以往记录的孔子大发评论的写法)又激活了我们对“子贱治单父”故事的“再注意”。《外传》记录“子贱”事情,用笔是这样的:“子贱治单父,弹鸣琴,身不下堂,而单父治。”这种“行云流水”式的笔法很有《论语》“侍坐章”的风韵,又有老庄“无为而治”的味道。这和“舜弹五弦之琴”而天下大治,如出一辙。《外传》杂糅了上古儒道观念,前辈学者多有论证,在此不多置喙。

把这些相关材料放在一起讨论,我们可以得出一个基本事实:孔门谈乐总是和“国家大事”联系在一起,形成了一种话语同构。《外传》的思想资源主要是儒家学说,对孟荀吸纳尤多。而包括老庄在内的百家之学,《外传》也多有融通。所以,在叙述孔门的音乐活动中,我们可读到这种“手抚五弦”而天下治的文笔。而强调音乐的“政治伦理性”是《外传》记录孔门弹琴的重要特性是必须指出的,这是它的一大特性。

本卷第3例是子夏与夫子谈《诗》,则讨论了学《诗》的进阶问题。上古“诗乐不分”,孔子要求子夏、颜回要进入“其中”“窥见精奥所在”,这是在谈《诗》也是在谈乐。因为在孔子看来是读《诗》之内容只是“述古”的初阶,即通过“古诗”与“古乐”达到同往古圣贤之道相交通的目的。子夏“弹琴以咏先王之风”的记录也是这个意思的表达。子夏弹琴咏唱的是“先王之风”,先生之风即先王之志。这是说早期儒家涵泳于古典之中,在古音古乐之中,感知、学习、接受先王之道。这是儒家之一义。传统学问有“儒,濡也”之训,这里的“濡”就是浸泡于六经之中的意思。儒家与古典的这种关系是儒之谓儒的一个重要原因。而“儒,柔也”则显示了浸泡古典之后养出来的气质“温柔敦厚”。这也和《汉书·艺文志》的说法相契合。

这样的看法也可以得到《外传》卷5所载“孔子学琴于师襄子”故事的支持。它也是谈学习音乐演奏的进阶,且在本则故事结尾处提到了《文王之操》。这都显示了早期音乐的政治功用。《外传》说:“孔子持文王之声,知文王之为人。”即音乐的演奏完成了“知音”到“知人”的进阶。

这两处关于孔子对学诗乐的进阶性理解,可以帮助我们了解孔子在音乐审美层次上的精深造诣。这些传闻故事都和《论语》中孔子与鲁国乐工交流,孔子在齐闻《韶》“三月不知肉味”等记录构成互证。零散记录于上古文献,包括三礼文献以及刘向整理出来的《说苑》等文献中的孔子故事,至少关于音乐的部分值得我们细致整理与研究。《外传》所录的这些孔子及其门人的音乐故事都显示了孔子的文化性格。孔子在古乐之中形成的“与古为徒”“游好在六经”“言必称周公”等文化性格形成了一个独特的文化世界,对后世儒家的安身立命等有着深远的影响。“援琴而谈”“醉心古典”几乎成为后来中国文人,尤其是不得志文人的一种“人格范式”,而它的起源可以推到孔子时代。

关于“鼓琴”,《外传》卷9载录有最为知名的“伯牙鼓琴,钟子期听之”的故事,同卷又载“齐景公纵酒醉”“解衣冠、鼓琴以自乐”的故事。《外传》这两则记录也内涵丰富。前者是从“知音”到“知人”,其中的志趣相投是媒介。这个意义上的“鼓琴”是超越了政治功利等层次上的“审美”,所以伯牙与钟子期的“知音”,本质上是一种超越,两人同归于艺术上的“高山流水”。这里的“鼓琴”不再是“乐政同构”,音乐成了人生旨趣的表达。可以说叙事从政治空间走向了人生内部,伯牙与钟子期的“相知”通过“音乐”进入了艺术的审美层次。而第二则故事谈“齐景公纵酒醉”鼓琴以自乐的故事,同前面的文献相比,它也有了新的内容。首先“纵酒”而至于“醉”是不符合“礼”制的。齐景公是政治人物尚且如此,更有“解衣冠、鼓琴以自乐”的细节描写,可见当时礼坏乐崩之严重。“解衣冠”是对儒家推崇的“礼乐文化”的抛弃,而“自乐”则把音乐功用带入了贵族的“私人”空间。这和《关雎》“琴瑟友之”等记录的音乐之用有了本质的区别,显示了“郑卫之音”这种新乐的主要功能是“娱人”,即它有了灵活的乐曲以及有了世俗化的音乐内容。所以,相对古乐,它更自由、更灵活。这个特色深受齐景公等诸侯王的喜爱,当然也正因它是“自乐”而不是关于“宗庙”关于贵族“燕饮”等功能的音乐,它受到了孔子的严厉批评。

这些史料都很珍贵且内涵丰富。首先它提示了琴瑟等古乐之于孔门之学的重要性,这有利于破除我们对孔子形象生硬化的认识。可见,孔门之学也生机盎然,不是后人所云都是古板难懂的东西。这些记录还有一个意义,那就是可以让我们从中认识到中华典册的层次感。历史生活是丰富的,但是记录往往只是冰山一角。如果不看《外传》这样的史料,仅仅以《论语》等文献为宗,那么我们得到的孔子形象自然不够丰满。更重要的是,这组材料提示我们要深刻认识孔子,意识到孔子语境还有一个“礼乐孔子”的问题,并不仅仅是教科书所反复书写的“道德孔子”的形象。其实,这个看法在《论语》等典籍中也有反映。比如孔子同鲁太师讨论音乐,孔子入太庙“每事问”、孔子“反鲁正乐”等史实都记录在《论语》中,都可以同《外传》互为“背景”。这也就是司马迁在《史记》中细致记录少年孔子就习演礼乐情况的依据所在。如果说,《论语》《孟子》以及汉唐以降的儒学主流文献塑造了一个“道德孔子”形象,那么也可以说《外传》《礼记》《说苑》等典籍则记录了一个“礼乐孔子”的模样。

第三,《外传》记录的“琴瑟”资料不甚丰富,但还是能勾勒出“琴瑟”的艺术气质。就以上资料来说,“琴瑟”的文化功能至少包括了乐与政通,“子贱治单父”的记录就说明了这点。政治同“鼓琴”相互隐喻,具象与抽象相互发明。《老子》有“治大国如烹小鲜”的说法,也是这样的比喻。其次,琴瑟在士君子处有寄寓“情志”的功能。《外传》记录的孔门弟子的“鼓琴”等,多是这个层次的问题。可以说是士君子这个阶层赋予了“琴瑟”以文化意义。“弹琴以咏先王之风”是一种艺术性的生活。它的意义在于“古今沟通”,即把今天(弹琴)同过去(先王)连接了起来,这样也就安顿了当下生命,士君子也在这种文化传续中获得了生存意义的论证。

二、《外传》所录音乐史料的层次与意义

《外传》所录音乐资料30余条,且有着清晰的层次。比如它清楚地讨论了上古音乐的功能等。它认为音乐是人情的表达,且关乎国家大事。从对以上资料的分析看,《外传》肯定了音乐“娱神”“娱人”等功能。从琴瑟记录上看,《外传》主要记录的还是孔门的音乐活动,这显示了《外传》的儒学底色。具体说来,大致有以下内涵。

第一,它的讨论可以见出孔门弟子习礼乐首先要做到能“知音”(士大夫无故不离琴瑟),琴瑟鼓钟是上古士大夫的重要生活内容。其次是从“知音”上升到“知人”,即通过关于音乐的记录来表达士人的“情志”,比如原宪与子贡关于“穷达”对话,其中原宪安于贫贱,清苦自守的叙事过程中,弹琴咏诗情节的描写则更加生动地彰显了原宪的“士人之志”等。最后是从“知音”到“知政”。在这个层次上的讨论也多,前文讨论到的“子贱治单父”等都是此义。

第二,它上升到了对音乐理论的探讨。在上古中国,“乐与政通”的思想可能是音乐史上最大的命题,《外传》发挥和发展了这个看法。比如前文讨论到的“赵王鼓瑟”“柱有推移”的故事,它实属于臣子对君王的讽谏方式,从“柱有推移”不可死记,来说赵王“不可任辞”,这就达到了“以乐喻政”的目的。更显著的例证《外传》卷1,它直接阐释说,“治国者譬若乎张琴然,大弦急,则小弦绝矣”,即把“治国”同“张弦”联系在一起。接着更是上升到了富有哲学意味的高度,云:“有声之声,不过百里。无声之声,延及四海。”“有声之声”与“无声之声”,这个思想当来自《老子》,本质是“有无”之辨,即“有无之分”。《老子》有“大音希声”“味无味”“为无为”等思想是《外传》欣赏“无声之声”的思想资源。当然,《论语》也有类似的思想,比如“天何言哉”等。《外传》这个音乐思想具有重要价值。它鲜明地区分了两种音乐,一种是“有声”可以操作的具象(具体)的音乐,一种是抽象的、仅可意会的音乐。前者是金石钟鼓所奏之声,后者则面向了心灵和艺术空间的“无声”之乐。这是一种音乐朝向艺术的进阶。当然,不得不指出的是《外传》这个譬喻其宗旨还是“以乐喻政”。这也从侧面显示了古人对音乐的娴熟,可以举一反三。这种关涉音乐艺术进阶的讨论,《外传》著录了很多条,其中最为著名的当属“孔子学琴于师襄子”的故事,载《外传》卷5。其言曰:

孔子学鼓琴于师襄子而不进。师襄子曰:“夫子可以进矣。”孔子曰:“丘已得其曲矣,未得其数也。”有间,曰:“夫子可以进矣。”曰:“丘已得其数矣,未得其意也。”有间,复曰:“夫子可以进矣。”曰:“丘已得其意矣,未得其人也。”有间,复曰:“夫子可以进矣。”曰:“丘已得其人矣,未得其类也。”有间,曰:“邈然远望,洋洋乎,翼翼乎,必作此乐也。默然异,几然而长,以王天下,以朝诸侯者,其惟文王乎。”师襄子避席再拜曰:“善。师以为文王之操也。”故孔子持文王之声,知文王之为人。师襄子曰:“敢问何以知其文王之操也?”孔子曰:“然。夫仁者好韦,和者好粉,智者好弹,有殷勤之意者好丽。丘是以知文王之操也。”传曰:“闻其末而达其本者,圣也。”

可见,孔子学琴经历了“得其曲”—“得其数”—“得其意”—“得其人”—“得其类”的进阶。这就把知琴乐(知音)同知贤人、观王政等联系起来了。这样的音乐观,其实是和诗经学史的关键问题联系在一起的。这和作为汉代主流学术的今文经学的阐释有密切关系。《外传》卷5载记的“子夏与孔子”论《关雎》之乐“何以是《国风》始”,就讨论了音乐的礼乐功能,即把音乐放置在家国天下的宏大叙事中阐释其微言。其文曰:

子夏问曰:“《关雎》何以为《国风》始也。”孔子曰:“《关雎》至矣乎。夫《关雎》之人,仰则天,俯则地,幽幽冥冥,德之所藏,纷纷沸沸,道之所行,虽神龙化,斐斐文章。大哉《关雎》之道也,万物之所系,群生之所悬命也,河洛出书图,麟凤翔乎郊。不由《关雎》之道,则《关雎》之事将奚由至矣哉。夫六经之策,皆归论汲汲,盖取之乎《关雎》,《关雎》之事大矣哉。冯冯翊翊,自东自西,自南自北,无思不服。子其勉强之,思服之。天地之间,生民之属,王道之原,不外此矣。”子夏喟然叹曰:“大哉《关雎》,乃天地之基也。”《诗》曰:“钟鼓乐之。”

这是典型的今文学。同《外传》“孔子学琴”章做类比,子夏与孔子的议论可谓“得其意”。即它把《关雎》的大义都揭示出来了。其中“仰则天,俯则地”是说天地阴阳,它要落实到人间社会的是男女、君臣等社会伦理。“万物之所系,群生之所悬命”是说《关雎》之乐的大道所在。即后面子夏揭示的“天地之基”,即所有生命都要从阴阳(男女)相谐开始,这是根基。所以本章结尾引“钟鼓乐之”句,就是脱离了《关雎》的本义,阐释其可运用于政治社会的经学义。这是一种对音乐意义的进阶阐释。《毛诗序》也是如此,它讲得简洁,曰“后妃之德”,也是把后宫不嫉妒、为天下范,作为《关雎》的阐释角度。这也是三礼文献说《关雎》是房中乐的根源。另外本章所云“生民之属,王道之原,不外此”,更是旗帜鲜明地把《关雎》之乐同百姓教化、王道政治做了直接勾连与论述。这或许就是孟子所云“以意逆志”,推求古圣人制礼作乐之用心。它的意思是:因为《关雎》关乎“生民之属,王道之原”,所以圣人重视它,把它放在《国风》的开篇位置。

与此相类,《外传》卷7还记录了“孔子鼓瑟”,弟子曾子、子贡听乐的故事,也揭示了从“知音”到高层次要求:“观志”的上古音乐史叙事。

昔者孔子鼓瑟,曾子、子贡侧门而听。曲终,曾子曰:“嗟乎。夫子瑟声殆有贪狼之志,邪僻之行,何其不仁趋利之甚。”子贡以为然,不对而入。夫子望见子贡有谏过之色,应难之状,释瑟而待之。子贡以曾子之言告。子曰:“嗟乎,夫参,天下贤人也,其习知音矣。乡者丘鼓瑟,有鼠出游,狸见于屋,循梁微行,造焉而避,厌目曲脊,求而不得。丘以瑟淫其音,参以丘为贪狼邪僻,不亦宜乎。”诗曰:“鼓钟于宫,声闻于外。”

“听音观志”除了可以观人之志,还可以观政之志。古人把它表述为“观乐可以知得失”。吴公子季札于鲁国观乐时候,对相应诸侯国的政治都有一一点评,就是这个层次上的问题。这也正是上古“采风”活动的理论依据,上古记录以《毛诗序》最为知名,其文云:“治世之音安以乐,其政和;乱世之音怨以怒,其政乖;亡国之音哀以思,其民困。”这就是典型的“观乐以听政”的理论表达了。《礼记》记录的说法也是如此,今不繁录。这些内容都和《外传》的记录构成可资互证的材料。

第三,它关乎音乐美学。

从《外传》所录音乐史料看,关乎琴瑟的内容最巨。从音乐史、音乐美学史角度看,琴瑟之气在于意会。这是中国艺术的基本精神。这个看法也在《外传》所录资料上可以见出古人记录的美学倾向。细读《外传》关于“鼓琴”的记录可知:关于如何鼓琴的技术、技巧,甚至关于琴瑟的体制结构等资料,《外传》一句记录也没有。也就是说,作为“形而下”的“器”层次的知识,《外传》没有记录。从我们整理出来的史料看,《外传》关于音乐史料的记录,多是对“琴瑟”等表演效果、表演精神的记录,多是“意会”之词,其中伯牙、钟子期的故事就是典型记录。总言之,不重“器”的记录而多记载“艺”(道)是早期音乐史的一个重要特征,这在《外传》中也得到了证实。当然,中国人的这一种思维习惯和记录倾向,也就导致了早期“礼乐文献”多有“不足征”的缺憾。

三、结论与余论

《外传》所录音乐文学史料计37条,内容分为三个层次,关于古乐器、古乐故事、古乐理论。这些内容对丰富上古音乐史研究多有裨益。内容上,《外传》以记录孔门操琴为多。在音乐史意义上看,它的记录显示了孔门礼乐知识的社会政治伦理性追求,“乐与政通”是上古最大的礼乐叙事。孔门诸人寄情古乐的记录正显示了这个内容。孔子、子贡等人论诗论乐进阶的说法,又显示了上古音乐从“知音”到“知人”再到“知政”的美学意义。另外,《外传》记录内容繁杂,不仅记录了音乐的政治伦理性的内容,还记录音乐之于人生(人情)的内容。比如它记录了孔门的日常,揭示了音乐与个体生命的融合,即“士大夫无故不离琴瑟”。还记录了伯牙、钟子期的“知音”之交,这种知“音”本质是人我相好的精神交流,是一种超越性的文化人的精神生活。即这个时候,音乐成了“士人心志(趣味)”的一个表达,伯牙、钟子期两人对音乐的“同好”是两人人生志趣“相合”的表达,而“高山流水”是沟通的艺术桥梁。这些内容都有着丰富的古典美学价值,值得细致研究。

从文献记录的角度看,《外传》重“道”不录“器”的特点也有助于我们理解古人的美学倾向和思想世界。而数量较多的关于孔门操琴的记录则显示了一个丰富的孔子形象。通过对这些材料的梳理,我们见出了一个“礼乐孔子”的形象。孔子云“游于艺”,正有了例证和落脚点。这是上古音乐史、音乐美学史的大事,也是本文无法承载,是需要以后进一步研究的地方。另外,琴与瑟的分合更迭、琴瑟文化史意义之不同,士人为何亲近了古琴而瑟又慢慢消亡了等音乐史问题,前人都有研究尝试。这是本文没有涉及的内容,而《外传》的材料又能从某些侧面推动这些研究,这是必须向同仁交代的问题。总之,作为汉唐经学史上的一本重要著述,《韩诗外传》有着丰富的内涵,它存录的音乐史料是我们研究孔门礼乐文化的重要资料,古代音乐史、音乐美学研究者不该忽视它。