也论“奏黄钟、歌大吕”

——以陈旸《乐书》中的解读为切入点

姜 奔(日本国立新潟大学 现代社会文化研究科)

一、现代律学史研究的不足

现代律学史的研究,以数理学角度的研究为主。但在律学相关史料中,多涉及天文历法等知识,对于此类史料,学者多以“音律附会阴阳五行历法”之说,而置之不理;另一方面,限于研究者本身的知识范畴,对于此类史料,也是难以解读。

其实在古人思维里,音乐与天文历法本来就有联系。例如,从二十四史的乐律志来看,尤其是西汉以后的乐律志中,多掺杂天文历法的知识。而现代的研究者,因学科设置与古代有所不同,造成知识的框架体系与古代人不同,所以现代的研究者不能“站在古人的立场研究古人”,最终导致研究的局限性与片面性。所以,对于很多律学史料的解读,在客观看待史料的前提下,应实事求是地以古人的角度去解读史料,例如对于律学史料中涉及天文历法的知识,本就应该结合历法研究,或许它也是一把打开律学研究的钥匙。

另外,此处所谓的天文历法,与作为科学的现代天文学有所区别,此处的天文历法包含了古代人有关“天”的哲学。在古代人思维里,天文历法知识作为“终极依据”,而指导其它知识。此处所提到的“终极依据”这一概念,是从思想史学者葛兆光的《“道”或“终极依据”》一文中而来。此文中,葛兆光先生认为古代中国思想世界的很多知识与思想的支配性观念,都是在天圆地方、阴阳变化、中心四方这些本就来自天文地理的经验中产生并奠基的。而且,所谓的“天”已经不再是人们看到的天象,它由人们的经验与观测,在中国的生活世界中成了“天道”,暗示着所有的合理性,构建了知识与思想的秩序。在历史中,它凭借着仪式、象征和符号在人们心目中形成了一整套的观念,又由于类比和推想,渗透到一切知识与思想之中。基于葛兆光先生的观点,本人认为,在古代音乐文献中,有关“天”(天文历法)的论述相当重要,“天”赋予了作为统治者使用音乐的合理性与权威性,统治者也通过对“乐”的论述,肯定与强化“天”的秩序,最终达到统治者的权力被普通百姓认可的目的。

在现代学者中,对于天文历法与音乐的相关研究,罗艺峰先生的关注较多,如《从〈韶舞九成乐补〉的数理运演看古代音乐思想的范式特征》《空间考古学视角下的中国传统音乐文化》《中国音乐思想与古代的音乐占侯术》《中国古代音乐思想家的知识结构》《中国音乐思想史研究的现状和问题》中多有涉及音乐与音乐历法紧密关系。

另外,陈克秀先生在《也谈“奏黄钟,歌大吕”》一文中,基于天文历法的相关知识,对《周礼》“春官大司乐”中的“奏黄钟、歌大吕”进行了解读。但是,陈克秀先生把天文学中代表木星运行的“星纪”“玄枵”等概念,误解为“十二次”,即太阳运行到黄道的位置。本文在纠正陈克秀先生的误解之上,并以陈旸《乐书》中的解读为切入点,试图再次解读“奏黄钟、歌大吕”中隐含的天文学现象。

二、音律与天文历法结合的相关研究——对《周礼》“春官大司乐”中音乐文献的新解读

“奏黄钟、歌大吕”相关的文献最早见于《周礼》“春官大司乐”条:

“乃分乐而序之,以祭,以享,以祀。乃奏黄钟,歌大吕,舞云门,以祀天神。乃奏太蔟,歌应钟,舞咸池,以祭地示。乃奏姑洗,歌南吕,舞大韶,以祀四望。乃奏蕤宾,歌函钟,舞大夏,以祭山川。乃奏夷则,歌小吕,舞大濩,以享先妣。乃奏无射,歌夹钟,舞大武,以享先祖。”

但是,后世对于为何黄钟与大吕相配、太簇与应钟相配、姑洗与南吕相配、蕤宾与函钟(函钟即林钟)相配、夷则与小吕相配、无射与夹钟相配中的天文学规律不理解,导致出现太簇与黄钟相配这样的错误。陈旸《乐书》中对于后世的这种错误相配的现象,有过相关的论述,并且指出其中所蕴含的天文学现象。

《乐书》卷102:

“概见于此,唐之祭社,下奏太簇,上歌黄钟。太簇阳也位于寅,应钟阴也位于亥,故斗建亥则日月会于寅,斗建寅则日月会于亥,是知圣人之制,取合阴阳而歌奏之仪用符交会,唐之祭社,歌奏俱用阳声,非周人分乐之意也。赵慎言请改黄钟为应钟均,可谓知合阴阳之声者矣。”

上文中涉及天文学的部分是“太簇阳也位于寅,应钟阴也位于亥,故斗建亥则日月会于寅,斗建寅则日月会于亥”。从此句话中可以看出,所谓太簇与应钟相配,是与“斗建”“日月会”“十二辰”这种天文学概念相关。本文以陈旸对于“奏黄钟、歌大吕”的理解为切入点,从天文学的角度来解释“奏黄钟、歌大吕”这种相配形式的真正原因。

(一)后世对“奏黄钟、歌大吕”的相关注解

对于“奏黄钟、歌大吕”的注解,最早见于东汉郑玄作注、唐代贾公彦作疏的《周礼注疏》:

“必举此二者,以其配合。是以郑云黄钟,阳声之首,大吕为之合也。言合者,此据十二辰之斗建,与日辰相配合,皆以阳律为之主,阴吕来合之,是以‘大师’云:‘掌六律、六同,以合阴阳之声。’注云:‘声之阴阳各有合,黄钟。子之气也,十一月建焉,而辰在星纪。大吕,丑之气也,十二月建焉,而辰在玄枵。太簇,寅之气也,正月建焉,而辰在娵訾。应钟,亥之气也,十月建焉,而辰在析木。’已后皆然,是其斗与辰合也。……姑洗,辰之气也,三月建焉,而辰在大梁。南吕,酉之气也,八月建焉,而辰在寿星。是南吕为之合也。……云‘函钟为之合’者,蕤宾,午之气也,五月建焉,而辰在鹑首。函钟,未之气也,六月建焉,而辰在鹑火,是函钟为之合也。……云‘小吕为之合’者,以其小吕,巳之气也,四月建焉,而辰在实沈。夷则,申之气也,七月建焉,而辰在鹑尾,是其合也。……云‘夹钟为之合’者,以其夹钟,卯之气也,二月建焉,而辰在降娄。无射,戌之气也,九月建焉,而辰在大火,亦是其合也。”

此外,在明末清初顾炎武《日知录》卷5“斗与辰合”中,也有如下相关记载:

“周礼大司乐注:此据十二辰之斗建,与日辰相配合,皆以阳律为之主。阴吕来合之。是以大师云:掌六律、六同以合阴阳之声。黄钟,子之气也,十一月建焉,而辰在星纪。大吕,丑之气也,十二月建焉,而辰在玄枵。故奏黄钟,歌大吕,以祀天神。今五行家言,子与丑合。太簇,寅之气也,正月建焉,而辰在娵訾。应钟,亥之气也,十月建焉,而辰在析木。故奏太簇,歌应钟,以祀地祗。寅与亥合。南齐书礼志,太常丞何諲之议礼,孟春之月,择元辰,躬耕帝藉。郑注云,元辰,盖郊后吉亥也。五行说十二辰为六合,寅与亥合,建寅月东耕,取月建与日辰合也。姑洗,辰之气也,三月建焉,而辰在大梁。南吕,酉之气也,八月建焉,而辰在寿星。故奏姑洗,歌南吕以祀四望。辰与酉合。蕤宾,午之气也,五月建焉,而辰在鹑首。林钟,未之气也,六月建焉,而辰在鹑火。故奏蕤宾,歌函钟,林钟也。以祭山川。午与未合。仲吕,巳之气也。四月建焉,而辰在实沈。夷则,申之气也,七月建焉,而辰在鹑尾。故奏夷则,歌小吕。仲吕也。以享先妣。巳与申合。夹钟,卯之气也,二月建焉,而辰在降娄。无射,戌之气也,九月建焉,而辰在大火。故奏无射,歌夹钟,以享先祖。卯与戌合。太玄经所谓斗振天而进,日违天而退。先王作乐,以象天地,其必有以合之矣。”

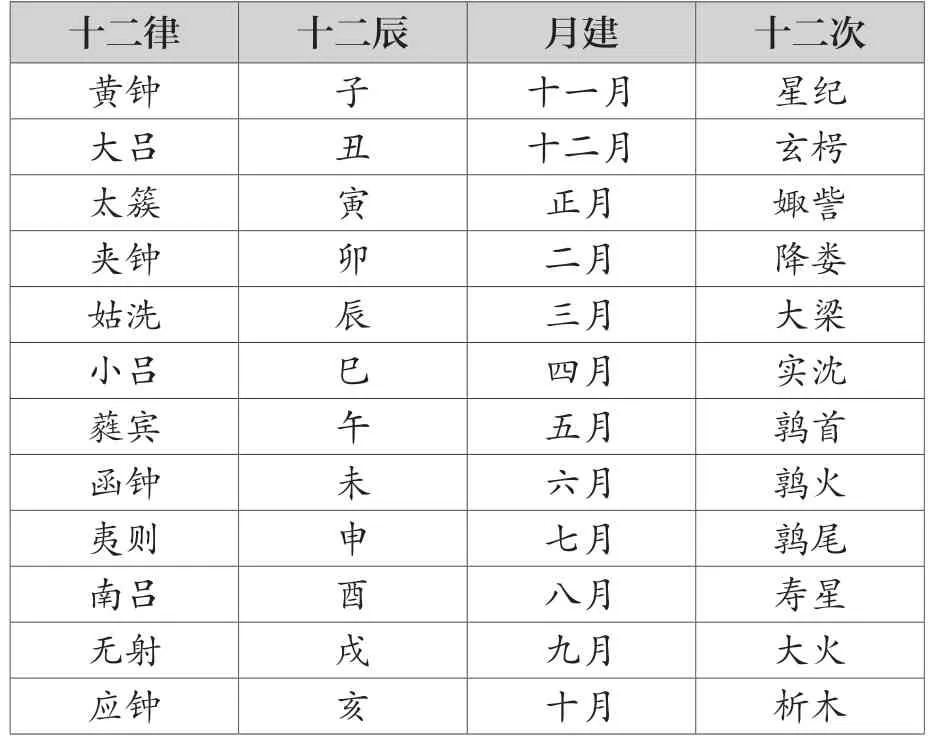

根据以上文献,总结“奏黄钟、歌大吕”中存在着这样的对应关系,如表1:

表1.

(二)“奏黄钟、歌大吕”注解中天文学名词释义

在表1的对应关系中,涉及的天文学专用词汇为“十二辰”“月建”“辰”“十二次”,本部分将对这四个天文学词汇进行解释。

十二辰是古人对周天的一种划分方法,是沿天赤道从东向西将周天等分为十二个部分,用十二地支的名称来表示,即子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。十二辰与二十八星座之间存在着一定的对应关系。“辰”本意是指日、月的交汇点、十二辰则为夏历一年十二月月朔时,太阳所在的位置。

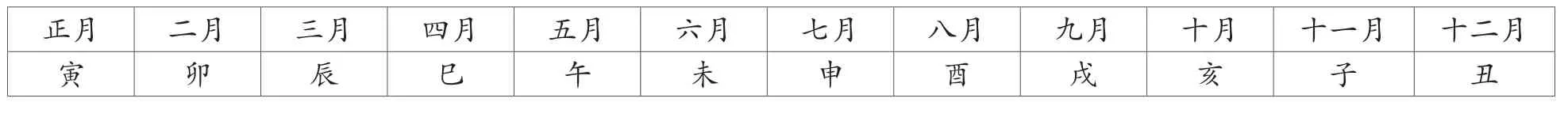

一年十二月,地球围绕太阳旋转一周,星空也随之旋转一周。在冬至之月,北斗星的斗柄指向正北,即子的方位;再过一个月,则指向北方偏东,即丑的方位;再过一个月,则指向东方偏北的位置,即寅的方位;此后十个月,以此类推,这就叫斗转星移。一年十二个月,北斗星轮转一周,分别指向十二个方位,这每月指的方位就叫月建,譬如冬至月斗指子,就叫月建子;夏至月斗指午,就叫月建午;……按照这样的顺序,夏历十二个月的月建为(参见表2):

古人通过对北斗星斗柄方位的认识,制定出“四季”“年”等概念。同时,也说明北斗星在古人心中的重要性。

对于“辰”的解释,最早见于春秋战国时期,《春秋左传》中“昭公七年”条:

“十一月,季武子卒。晋侯谓伯瑕曰:‘吾所问日食,从矣,可常乎。’对曰:‘不可。六物不同,民心不一,事序不类,官职不则,同始异终,胡可常也?《诗》曰:或燕燕居息,或憔悴事国。其异终也如是。’公曰:‘何谓六物?’对曰:‘岁、时、日、月、星、辰,是谓也。’公曰:‘多语寡人辰,而莫同。何谓辰?’对曰:‘日月之会是谓辰,故以配日。’”

除此之外,在古代历史文献中,有关“辰”的记载如下:

《汉书》卷21“律历志”:“辰者,日月之会而建所指也。”

《梦溪笔谈》卷第七“象数一”:“今考子丑至于戌亥,谓之十二辰者,左传云:‘日月之会是谓辰。’一岁日月十二会,则十二辰也。”

《康熙字典》“辰”字条:“又日月合宿谓之辰。《书 尧典》历象,日月星辰。〈注〉辰,日月所交会之地也。”

表2.

由以上文献可知,“辰”是指日、月的交汇点。那么,日月之会是指月亮绕行地球与太阳之间的地方,月亮的黑暗部分对着地球,这时叫“朔”。正是农历每月的初一。这个时候,从地球上是看不到月亮的,所以称为“朔月”。

“十二次”,木星经过星空时所暂居的十二个处所。“次”,有暂居、足迹、行迹的意思。当行星经过星空时暂居的处所,称为星次。“十二次”的次名为:星纪、玄枵、娵訾、降娄、大梁、实沈、鹑首、鹑火、鹑尾、寿星、大火、析木。古代天文学家观察到木星的运行为每十二年一周天,于是把黄道附近的一周天,按照日月五星由西向东的方向分为十二等分,木星每经过一次则为一年。

(三)“奏黄钟、歌大吕”包含的天文学现象

由上可知,十二辰是指太阳的运行轨道,即黄道。斗建是指北斗七星的斗柄所指的方向。由斗柄所指的方向与十二辰的方位结合,可以判断月份。“辰”是指朔月,即月球运行于地球与太阳之间,一般为农历初一。十二次是指木星的运行轨迹,十二年运行一周天。

基于以上天文学知识,再来看看《周礼注疏》中郑玄对于“奏黄钟、歌大吕”的注:

“声之阴阳各有合,黄钟。子之气也,十一月建焉,而辰在星纪。大吕,丑之气也,十二月建焉,而辰在玄枵。太簇,寅之气也,正月建焉,而辰在娵訾。应钟,亥之气也,十月建焉,而辰在析木。”

此注中有涉及十二律中的“黄钟、大吕、太簇、应钟”四律,按此推论,十二律的对应关系应如下:

“黄钟。子之气也,十一月建焉,而辰在星纪。”解释:黄钟,代表斗建运于十二辰中“子”的位置,这说明时间上是处于夏历的十一月。而此时的朔月,即十一月一日的月亮,是位于木星轨道上“星纪”的位置。

“大吕,丑之气也,十二月建焉,而辰在玄枵。”解释:大吕,代表斗建运于“丑”的位置,这说明时间上是处于夏历的十二月,而此时的朔月,即十二月一日的月亮,是位于木星轨道上“玄枵”的位置。

“太簇,寅之气也,正月建焉,而辰在娵訾。”解释:太簇,代表斗建运于“寅”的位置,这说明时间上是处于夏历的正月,而此时的朔月,即一月一日的月亮,是位于木星轨道上“娵訾”的位置。

“夹钟,卯之气也,二月建焉,而辰在降娄。”解释:夹钟,代表斗建运于“卯”的位置,这说明时间上是处于夏历的二月,而此时的朔月,即二月一日的月亮,是位于木星轨道上“降娄”的位置。

“姑洗,辰之气也,三月建焉,而辰在大梁。”解释:姑洗,代表斗建运于“辰”的位置,这说明时间上是处于夏历的三月,而此时的朔月,即三月一日的月亮,是位于木星轨道上“大梁”的位置。

“仲吕,巳之气也,四月建焉,而辰在实沈。”解释:仲吕,代表斗建运于“巳”的位置,这说明时间上是处于夏历的四月,而此时的朔月,即四月一日的月亮,是位于木星轨道上“实沈”的位置。

“蕤宾,午之气也,五月建焉,而辰在鹑首。”解释:蕤宾,代表斗建运于“午”的位置,这说明时间上是处于夏历的五月,而此时的朔月,即五月一日的月亮,是位于木星轨道上“鹑首”的位置。

“函钟,未之气也,六月建焉,而辰在鹑火。”解释:函钟,代表斗建运于“未”的位置,这说明时间上是处于夏历的六月,而此时的朔月,即六月一日的月亮,是位于木星轨道上“鹑火”的位置。

“夷则,申之气也,七月建焉,而辰在鹑尾。”解释:夷则,代表斗建运于“申”的位置,这说明时间上是处于夏历的七月,而此时的朔月,即七月一日的月亮,是位于木星轨道上“鹑尾”的位置。

“南吕,酉之气也,八月建焉,而辰在寿星。”解释:南吕,代表斗建运于“酉”的位置,这说明时间上是处于夏历的八月,而此时的朔月,即八月一日的月亮,是位于木星轨道上“寿星”的位置。

“无射,戌之气也,九月建焉,而辰在大火。”解释:无射,代表斗建运于“戌”的位置,这说明时间上是处于夏历的九月,而此时的朔月,即九月一日的月亮,是位于木星轨道上“大火”的位置。

“应钟,亥之气也,十月建焉,而辰在析木。”解释:应钟,代表斗建运于“亥”的位置,这说明时间上是处于夏历的十月,而此时的朔月,即十月一日的月亮,是位于土星轨道上“析木”的位置。

因为从地球上看,以北斗星为中心,木星十二年一周天的运行轨道与月亮的运行轨道非常接近,但是速度完全不同,所以古人可以用木星的运行轨迹来说明朔月的位置。这样,虽然在朔月时,人们看不到月亮,但也可以根据土星的运行轨迹,来判断月亮的方位。而“奏黄钟、歌大吕”其实是指每月初一,月朔时月亮位于木星轨道上的位置。

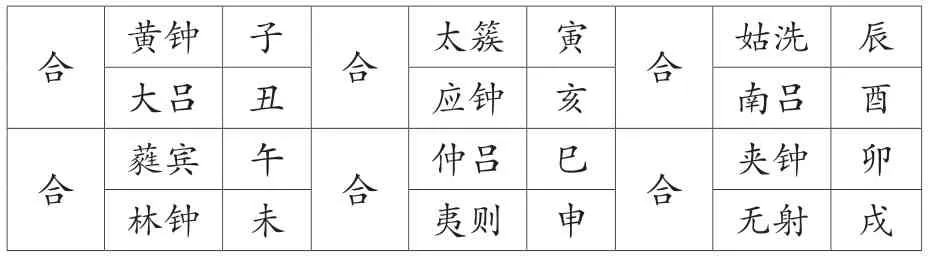

(四)“奏黄钟、歌大吕”的天文学相配规律——地支六合

以上解释了“奏黄钟、歌大吕”中所涉及的天文学名词,其次想要说明“奏黄钟、歌大吕”中,两两相配的原因。

根据《周礼》中的论述,其两两相配的规律如表3:

表3.

《明史》中也有相关记载,《明史》“志第三十七 乐一”:

“臣又考《周礼》,圜钟、函钟、黄钟、天地人三宫之说,有荐神之乐,有降神之乐。所为荐神之乐者,乃奏黄钟,歌大吕,子丑合也,舞云门以祀天神。乃奏太簇,歌应钟,寅亥合也,舞咸池以祀地祇。乃奏姑洗,歌南吕,辰酉合也,舞大韶以祭四望。乃奏蕤宾,歌林钟,午未合也,舞大夏以祭山川。乃奏夷则,歌小吕,巳申合也,舞大武以享先祖,舞大濩以享先妣。”

并根据《周礼》中的规律,可以发现“奏黄钟、歌大吕”中的两两相和,即“子与丑合、寅与亥合、卯与戌合、辰与酉合、巳与申合、午与未合。”

隋朝萧吉的《五行大义》“第八论合”中,有这种“六合”的相关记载:

“支合者,日月行次之所合也。正月,日月会于诹訾之次,诹訾,亥也,一名豕韦,斗建在寅,故寅与亥合。二月,日月会于降娄之次,降娄,戌也,斗建在卯,故卯与戌合。三月,日月会于大梁之次,大梁,酉也,斗建在辰,故辰与酉合。四月,日月会于实沈之次,实沈,申也,斗建在巳,故巳与申合。五月,日月会于鹑首之次,鹑首,未也,斗建在午,故午与未合。六月,日月会于鹑火之次,鹑火,午也,斗建在未,故未与午合。七月,日月会于鹑尾之次,鹑尾,巳也,斗建在申,故申与巳合。八月,日月会于寿星之次,寿星,辰也,斗建在酉,故酉与辰合。九月,日月会于大火之次,大火,卯也,斗建在戌,故戌与卯合。十月,日月会于析木之次,析木,寅也,斗建在亥,故亥与寅合。十一月,日月会于星纪之次,星纪,丑也,斗建在子,故子与丑合。十二月,日月会于玄枵之次,玄枵,子也,一名天鼋,斗建在丑,故丑与子合。”

另外,允禄、梅毂成、何国栋等于清乾隆四年(1739)奉敕编撰的《协纪辨方书》“卷一”中,对“六合”有如下记载:

“子与丑合,寅与亥合,卯与戌合,辰与酉合,巳与申合,午与未合。《蠡海集》曰:‘阴阳家地支六合者,日月会于子则斗建丑,日月会于丑则斗建子,故子与丑合。日月会于寅则斗建亥,日月会于亥则斗建寅,故寅与亥合。日月会于卯则斗建戌,日月会于戍则斗建卯,则卯与戌合。日月会于辰则斗建酉,日月会于四则斗建辰,故辰与酉合。日月会于巳则斗建申,日月会于申则斗建巳,故巳与申合。日月会于午则斗建未,日月会于未则斗建午,故午与未合。’《考原》曰:‘六合者,以月建与月将为相合也,如正月建寅,月将在亥,故寅与亥合。二月建卯,月将在戌,故卯与戌合也。月建左旋,月将右转,顺逆相值,故为六合。’按月将即是日。月无光,受日之光。月行与日合而成岁纪,则是日者,月之将也,故曰月将。非别有神从日而右转者也。其躔次亥曰娵訾,戌曰降娄,酉曰大梁,申曰实沈,未日鹑首,午曰鹑火,巳日鹑尾,辰臼寿星,卯日大火,寅日析木,丑日星纪,子日玄枵。《春秋》《左氏传》已有其说,至今用之。”

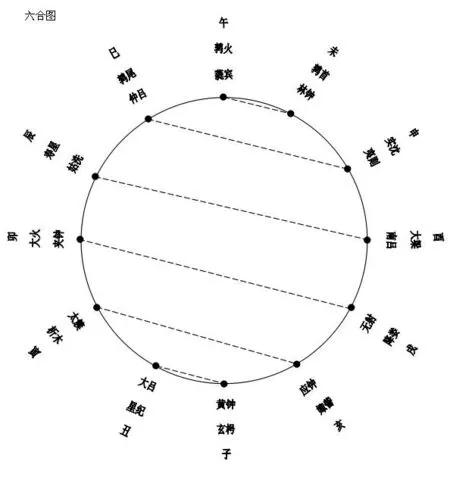

根据以上两条文献可知,“两两相和”是指每月斗建的方位与朔月运行到木星某个轨道所对应的十二辰之间的关系“相和”。总结每月初一斗柄的方位与朔月的位置,关系见图1,其中虚线代表斗柄的方位与朔月之间的位置关系。如“应钟”与“太簇”相合,即斗柄指“寅”,则朔月位于“娵訾”,反之亦然,其余“五合”与此道理相同。

图1.

综上所述,“奏黄钟、歌大吕”是指,十一月斗建指于“子”,即黄钟的位置,而此时的朔月位于木星轨道中“星纪”的位置,“星纪”所对应的方位是“丑”,所以,斗建的位置与朔月的位置的相合,即“子”与“丑”合,置于十二律中即黄钟与大吕相合,所以称“奏黄钟、歌大吕”。那么,之后的太簇与应钟合、夹钟与无射合、姑洗与南吕合、仲吕与夷则合、蕤宾与函钟合,皆同此理。

结 论

本文以陈旸的论述为切入点,解读“奏黄钟、歌大吕”中隐藏的天文学现象,发现“奏黄钟、歌大吕”的对应原则,是依据斗建的方位与朔月位置之间对应关系。在古人眼里,“天”是终极依据的象征,统治阶层通过“天”强化自身权利,并使这种权利具有天生的合理性。其中,音乐仪式作为连接“天”与“人”的媒介,也就被赋予了“天”的属性。