也谈国际教育标准化分组2011的教育计划职业取向

——ISCED 2011对于我国职教体系构建的三大启示

袁益民

(江苏省教育厅政策法规处,江苏 南京 210024)

国际教育标准化分组(International Standard Classification of Education,以下简称ISCED),过去一直被译为“国际教育标准分类”。尽管ISCED已经走过了将近半个世纪的历程,国内教育界也普遍对其耳熟能详,但实际上我们仍然存在着不少的误读,对于其中教育计划的职业取向(orientation,在ISCED中文版中被译为“定向”,但笔者认为译为“取向”才能更好地表达可主动选择方向的意涵,避免产生固定方向的歧义)部分更是认识严重不足。因此,进一步理解ISCED的核心内涵,尤其是更加全面地把握教育计划职业取向的实际地位以及国际上的相关经验,对于建立完善我国职业教育体系的基本架构,将具有很好的启发和借鉴意义。本文试图在相关概念辨析、教育计划及职业取向解读的基础上,就我国建设职业教育体系中可借鉴的方面提出相关建议。

一、“国际教育标准化分组”概念辨析

为了更准确地反映ISCED这一国际文件形成过程中起草者的最初考虑、最终协商一致的共识以及文本所要体现的基本逻辑,避免不必要的误读和可能的歧义,本文使用更为贴近其本意的“标准化”和“分组”两个概念,替换原来翻译中的“标准”和“分类”两词。

(一)“标准化”概念辨析

使用“标准化”概念的主要考量是提高准确性、降低模糊性。在ISCED全称International Standard Classification of Education中,实际与“标准”具有直接搭配关系的是“分组”(Standard Classification)而非“教育”(Education Standard),这里的Standard是修饰“分组”的形容词,不是与“教育”组合的复合名词,加了“化”字可以强化“对于教育的分组”之本意,同时避免出现“对于教育标准的分组”这一误读。联合国教科文组织(UNESCO)及其统计部门通过ISCED推进国际教育统计标准化建设的意图是十分明确的,在其发布的相关文件中对此均有专门的说明。为了可以对错综复杂的各国教育系统信息进行国际间的相互比较与统计分析,ISCED作为公布和分析跨国教育统计数据的一个框架,其本质是建立在一套统一的概念和“标准化”的路径与方法之上的,让跨国与跨时段基准比对绩效表现或监测国家与国际目标的进展以及使用一个国际视角的统一尺度理解和解读各国教育系统的投入、过程及结果信息由此成为可能。所以,将ISCED理解为一种“标准化”的分组才是名副其实的。

(二)“分组”概念辨析

改用“分组”概念的主要考量有三个方面,目的是避免实际上的“分层”与事实上的没有“分类”之间出现可能的歧义。

一是Classification的本意为“分组”,首先是区分层级。其词根class来自14世纪的法文classe,最早源自拉丁文classi(s),特指为税收目的将罗马人划分成的六个等次中的任何一个“分支”。后来其演变的含义包括保留给达到一定层次学者的“课程、讲座”(17世纪50年代)、“一个等级或军阶的人”(17世纪60年代)、“一组相关的植物(纲)或动物(种)”(1753年)、“高质量”(1874年)和“一个依据地位的社会分支(阶级)”(1763年)等[1]。可见,Classification作为其词根class动词化后的名词形式,其基本词义为“划分组别、层级和族系”,而核心意涵为“区分层次或等级”。只是到了更后来,在事物、事件和观念等不断被世人识别、区分与理解的进一步范畴化(categorization)过程中,它才有了中文中的保密“分级”、统计“分组”、图书“分类”和病毒“分型”等衍生性涵义,指代根据已经确定的层级标准与类型特征对事物、事件和观念等对象物所作出的相应看待(鉴定符合程度)与分别处理(确定群组归属),可以集中理解为“分层、定级、归类”。但其原始意涵及核心定义仍是“分组”,“分组”作为概括性更高的概念能更好地涵盖“分层、定级、归类”的概念,且巧妙地解决了其本身已经包含的纵向“分层”与横向“分类”两个概念之间字面上的矛盾和在现实中的冲突。尽管在中文日常用语中,可以将英文的class、type、category、kind、species、sort甚 至genre、variety、family、breed、mold、style等都理解为类别、类型或种类,一般也不会将层级与领域等维度排斥在类型区分标准的范围之外,但是英文中的classification以及与其相关联的taxonomy(分类学)、categorization(范畴化分类归类)、catalogue(按目录分类)、labeling(标签分类)、nomenclature(命名法)和codification(编码)等同义词和近义词的最本质含义均可理解为“分组”(grouping or arranging into groups),并不只是局限于类别、类型或种类的区分。

二是ISCED相关文件直接明确了其分组的基本单元(units)为国家及分区的教育计划(education programme)和被认可的相关教育资质(educational qualification),其中前者是基本的分组单元,后者是与前者相关的从属性单元,“教育计划被首先(first)分组,随后相应的资质被接着(subsequently)分组”。ISCED的组别(首先是层级)区分主导方式是显而易见的。ISCED最早制订 于1976年,首 次修订于1997年,2011年再次修订形成ISCED 2011版本。ISCED 2011除变更了基于教育内容(content)的教育计划的层级,也首次引入了基于认可资质的教育成就水平(educational attainment,国内一般直接理解为个人受教育程度)分组。随后,联合国教科文组织大会又于2013年通过了“ISCED教育及培训领域2013”(ISCED fields of education and training 2013),简称ISCED-F 2013,代表了可有不同更新频率的最新修订,与ISCED 2011配套、结合使用[2]。ISCED 2011层级分组两个基本单元的教育计划及其相应资质均是以层次等级(levels)来表达的,ISCED-F 2013中的领域则是在计划与资质两个基本层级分组单元基础上的进一步区分,可以理解为比计划与资质“层级”分组更下一级的“领域”分组,反映的是主要学科内容(main subject matter)的不同。ISCED通过基于教育计划内容而非预期参与者特性的“领域”来划分教育计划及其相应的资质[3]。ISCED 2011通过教育内容来划分教育计划时,实际上使用教育层级和教育及培训领域两个彼此相互独立的交叉区分变量,领域不再像ISCED 1976原始版本那样仅限于在教育的层级之内加以定义(尽管该原始版本中已将两者称为“分组教育计划的两轴”)。分组教育计划的主要依据是其内容的繁杂程度与专门化程度以及内容与替代标准的匹配情况,“机构背景不应被用作属于分组尺度的教育内容的替代”。而除了教育的层级与领域,教育计划与资质还在计划取向、层级学业完成、进入更高教育层级和在国家学位及资质框架结构中的地位等补充性维度(complementary dimensions)上被进一步区分,但这些区分属于更加下位性质的。ISCED主要属于“层级分组”,目的是为了“收集和报告相类似层级教育内容的教育计划(education programmes with a similar level of educational content)数据以进行国际间比较”与分析。

三是ISCED对于教育计划以及相应的教育资质的区分主要属于层级区分,事实上并没有进行对于教育类型的系统区分。尽管ISCED 2011包含了对于教育类型的改进定义并厘清了这些定义对于ISCED的适用情形,给层次的区分增加了一些范畴以反映早期儿童教育的扩张及高等教育结构的重组,但ISCED的基本内容主要只是“通过层级与领域进行区分”(classification by levels and fields)或者“将教育计划归入ISCED层级与补充性的维度”(classification of programmes to ISCED levels and complementary dimensions)。首先,在ISCED所覆盖的教育范围(scope of education)中,只包含了正规与非正规教育计划(当前的国际数据收集主要聚焦于正规教育),并不包括非正式、偶发性、随机性学习计划以及不被认可的资质,不存在按照不同教育范围进行信息“分类”处理的情况。同时,不仅对于计划与资质的“分领域”区分不属于“分类”,而且在我国传统意义上的基础教育、职业教育、高等教育和继续教育等各类教育之间,ISCED也没有将其作为类型来加以区分,而主要是作了层级方面的相关区分。再者,普通教育与职业教育也只是作为教育计划的不同取向而非不同类型的教育来加以区分,普通教育与职业教育只是教育计划及资质层次区分与领域区分中的两个不同范畴。此外,ISCED同样没有在教育举办者身份、管理者地位、机构背景、教育对象特点等诸多层面对教育计划及资质进行类型上的区分。最典型的例子是即便对于特殊需求的教育(special needs education)和成人教育(adult education),ISCED也是将其纳入相应的层级中去介绍的,而并未将其作为两类教育加以类型上的区分。再如,ISCED 1997版本中的broad groups and fields of education意 为“教 育的宽泛组别与领域”(中文版将其译为“教育的大类与学科的划分”是明显误译),完全符合ISCED-F 2013领域分组中对于“领域”的明确定义,即领域是“教育计划或资质所涵盖内容的宽泛区域、分支或部位”,彰显了领域分组的性质。ISCED-F 2013领域分组还进一步将领域的范畴更为具体地划分为11个宽泛领域(Broad field)、29个狭窄领域(Narrow field)和约80个细分领域(Detailed field)。因此,无论是对于教育计划及其资质的分层级还是分领域,本质上均属于“分组”性质无疑。

综合上述情况,笔者认为在ISCED中将Classification理解为“分类”不仅不符合其本意,也有违其具体运作中数据收集、编辑和处理的实际情形,对于分层、定级、归类的概括性不够强,还会对后续的理论研究和实践探索产生误导。因此,建议未来对ISCED中文版中的原有译法予以纠正。

二、“教育计划”构念的解读

教育计划是ISCED中最核心的构念。ISCED 1997的OECD国家实施手册(1999版)的名称就叫作《分组教育计划》,而ISCED 2011操作手册的名称也叫作《国家教育计划及其相关资质的分组指南》,由此可见,教育计划在ISCED中的核心地位一目了然,国际教育的标准化分组首先是基于教育计划的。然而,一直以来education programme被译为“课程”是明显错误的,因为这种译法无法涵盖课程以外的(extra-curricular)基于玩耍的、基于工作经历的、基于研究项目的、为论文做准备等教育活动,且与curriculum(学校教授课程)、subject(学科科目课程)、course(系列讲座课程)、class(班级科目课程)、module(单元模块课程)、units(单独单元课程)等完全混为一谈,特别是与ISCED所定义的programme实际含义不尽相同,容易产生误导。

ISCED所称的教育计划有其特定的含义,随着时代的变迁,不同版本中对其的理解在不断加深。在ISCED 1997中,“教育被理解为涉及设计用以引发学习的、有组织的、持续性的沟通……。教育计划在其教育内容的基础上被定义为所组织的旨在达成预定目标或特定组合教育任务的一阵列或一系列教育活动”[4]。在这里,教育被认为是引发学习的、有组织的和持续性的沟通,而不只是原始分组中有组织地和持续不断地传授知识的工作[5]。在ISCED 2011中,教育计划则是指“设计和组织的以实现预定学习目标或在持续时段完成特定成套教育任务为目的的连贯的一整套和一系列教育活动”,而教育活动则是指“涉及旨在引发学习的某种形式沟通的、经过仔细考虑的活动”[6]。

ISCED将其分组的最基本单元定为国家及分区的教育计划,这里所指的教育计划主要是相关教育系统根据教育目标总体规划及整体实施方案确立的对于教育活动的相应安排。这样的安排围绕教育目标实现,以教育内容为核心,最重要的是课程体系的确立,但同时也囊括了课程内外的各类教育活动以及对于这些活动如何开展的基本制度性安排,如落实活动连贯性、层级性、贯通性的要求。因此,programme一词尽管有专业、教育方案、学校课程规划和学生个人具体学习计划等多重含义,但此处的意涵应该是更加宽泛的。在ISCED定义下以及英文语境中,教育计划是指教育活动的集合(aggregates of educational activities),教育活动是教育计划的下位概念,而教育活动概念的含义则宽于课程及课程的集合。教育计划包含课程及其他学习经历,通常不只是相关构成要件的简单相加,而是“要求属于有组织的活动,在许多情况下还要求院校或其他服务提供者认可这一计划的存在并证明它的完成”[7]。

根据ISCED 2011的解释,一项教育计划在一个国家的背景中可以被严格地定义和监管。而ISCED对此的定义满足不同国家现有的多重可能性,以达到国际层面可比的目的。在一项教育计划中,可分组教育活动在国家背景中被描述为“系列讲座课程”“单元模块课程”“单独单元课程”和/或“学科科目课程”等子构件。在ISCED中,“系列讲座课程”的含义是等同于“单元模块课程”“单独单元课程”和/或“学科科目课程”的。一项教育计划可能其主要构件并不是以系列讲座课程为特征的,而是以基于玩耍的活动、阶段性工作经历、研究项目和准备论文等为特征。教育计划的分组决定着教育系统数据统计的报告内容,如录取数、新生数、教师数及其他人力与财力资源情况。一项教育计划的统计数据能够提供投入(新生进入系统)、过程(参与)和产出(教育资质)之间的关联信息。在ISCED背景下,教育资质是指正式的确认,通常以文件的形式证明一项教育计划或该计划的一个阶段的成功完成。国家教育计划之间的升级点和进入劳动市场的出口点并不总是与ISCED层级的升级点耦合的,教育计划可能跨越两个以上的ISCED层级,也可能两个以上的连续教育计划一起构成同一个ISCED层级,还有的教育计划可能以模块或讲座课程的形式提供,而并没有清晰定义的排序。

综上可见,ISCED中的programme应该是涵盖了各国各类具体课程的、也超越了总体的学校讲授课程的、囊括课程内外各种教育活动的教 育 计 划,不 宜 与curriculum、subject、course、class、module和units等不加区分地均翻译成一模一样的“课程”概念,以免产生混淆及误导。这样的一个更为宽泛的解读对于我们理解教育计划及其资质分组中的职业取向具有很好的铺垫作用,因为它是使用职业教育范畴这一补充性分组维度进行分组的对象。

三、“职业取向”的相关理念

教育层级的构念是基于教育计划可以分组成为有序的一系列范畴的假设,而这些范畴代表教育内容繁杂程度方面教育进阶的粗略梯级。将教育计划分组成进阶的层级旨在反映教育系统的全幅现存通道。大部分教育系统提供从ISCED 0/1至8级的若干可能的通道,个人可以使用许多方式安排其寻求的教育通道,而教育系统提供多重的分支通道、可选教育计划序列及二次机会供给。教育的层级与领域构成ISCED两个主要的交叉分组变量,而教育计划的取向也是进一步区分教育计划及其资质的若干补充性维度之一。补充性维度所提供的范畴与子范畴使更具体地收集和报告跨国可比数据成为可能。这里围绕ISCED 2011列举的教育计划及其资质职业取向范畴下分组情况作一介绍,以探讨其背后所体现的相关理念[8]。

教育计划的取向在ISCED 2—5层级上加以区分,在6—8层级上也有使用的可能性。取向的范畴分为普通教育与职业教育。在高等教育的层级中,“学术”(academic)与“专业”(professional)两个术语将被用来相对应地替换普通与职业。尽管ISCED 2011尚未更加精准地为高层级的ISCED定义学术与专业,但开启了基于教育领域区分未来学术与专业取向的可能性。“在ISCED层级5上,普通与职业教育的定义将使用至学术与专业定义开发出来为止。”ISCED 2011将职业教育定义为“为学习者设计用以获取特定职业、行业或一组职业或行业所需知识、技能和胜任力的教育计划”,这样的计划可能具有基于工作的构件(如学徒、双元系统教育计划)。成功完成这样的计划会带来被国家相关主管部门和/或劳动市场认可为职业取向的、适切劳动市场的职业资质。普通教育也包含用以帮助参与者准备进入职业教育的教育计划,但并不为具体职业、行业或一组职业或行业的就业作准备,也不直接带来适切劳动市场的资质。职业教育计划取向并不适用于所有ISCED层级,而是主要涉及特定的层级。在ISCED范畴编码中,教育计划层级(ISCED-P)2—8、教育成就水平层级(ISCED-A)2—5作了取向维度的分组。教育计划层级6—8、教育成就水平层级5—8使用了“取向未确定”编码。

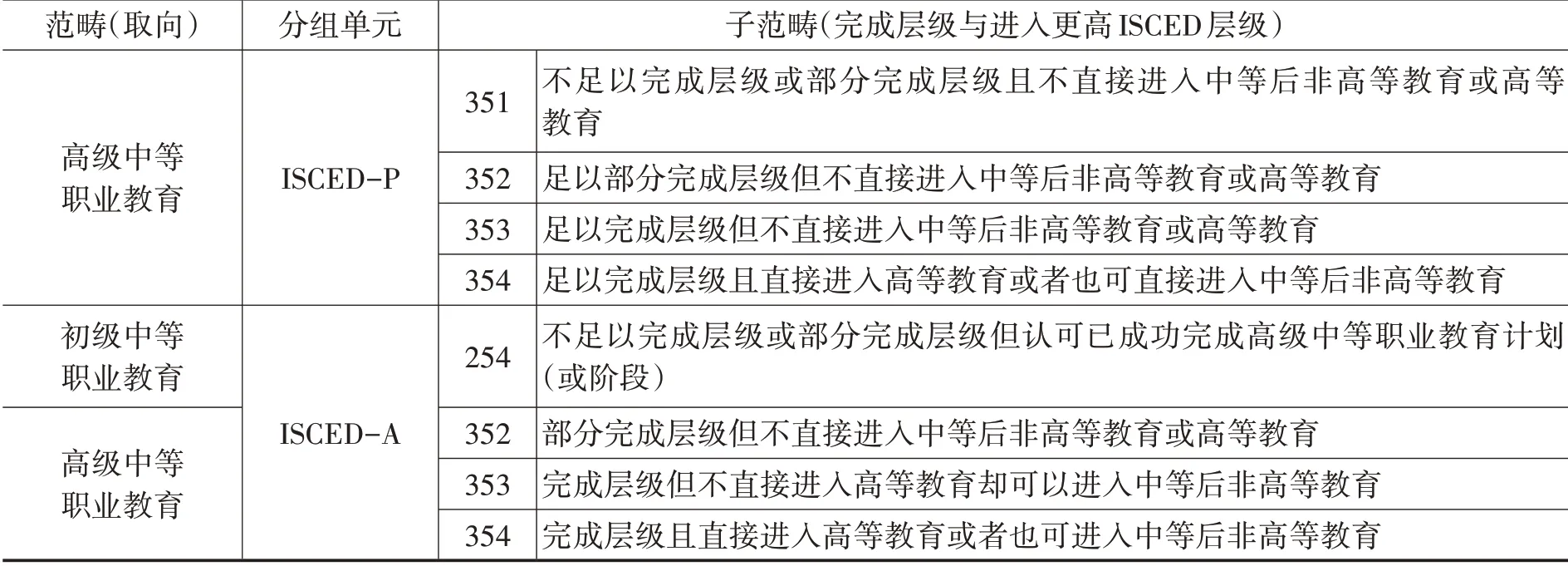

尽管更普遍的做法是在高级中等层级才作取向的区分,但一些教育系统中的教育计划在初级中等层级(ISCED层级2)就存在职业取向。该层级的职业计划一般为希望直接进入低技能或半熟练技能劳动市场的年轻人提供选择,也可以属于第一梯级的职业教育,为更为高级的职业计划提供入口[9]。该层级职业取向教育计划与成就水平的具体分组情况见表1。

表1 ISCED层级2职业取向教育计划(P)与成就水平(A)的分组编码表

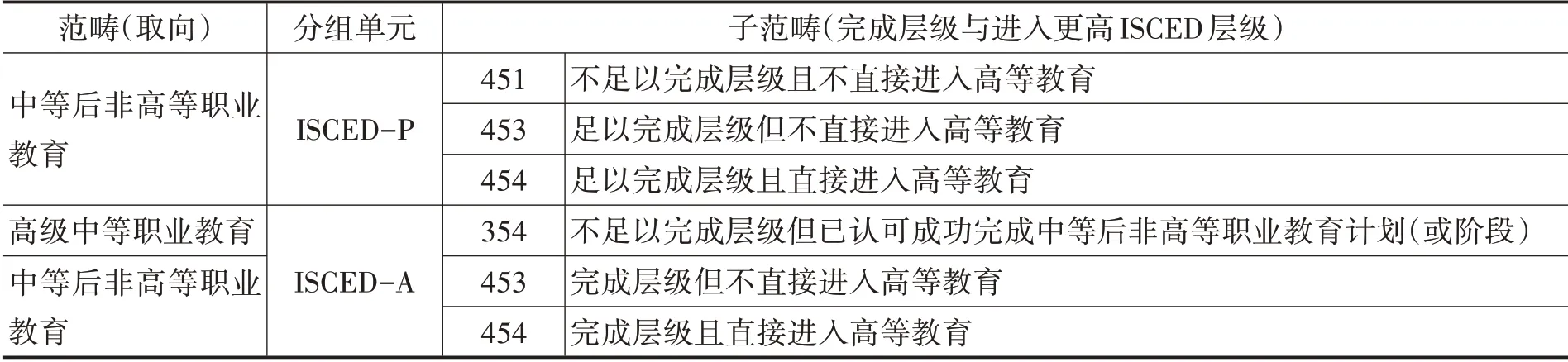

ISCED层级3的教育计划属于典型地被设计用以完成为准备高等教育和/或提供切合就业技能的中等教育。这个层级的计划为学生提供比层级2更加多元、专门和深入的教学,现存的选择与分流范围也更宽。该层级职业取向教育计划与成就水平的具体分组情况见表2。

表2 ISCED层级3职业取向教育计划(P)与成就水平(A)的分组编码表

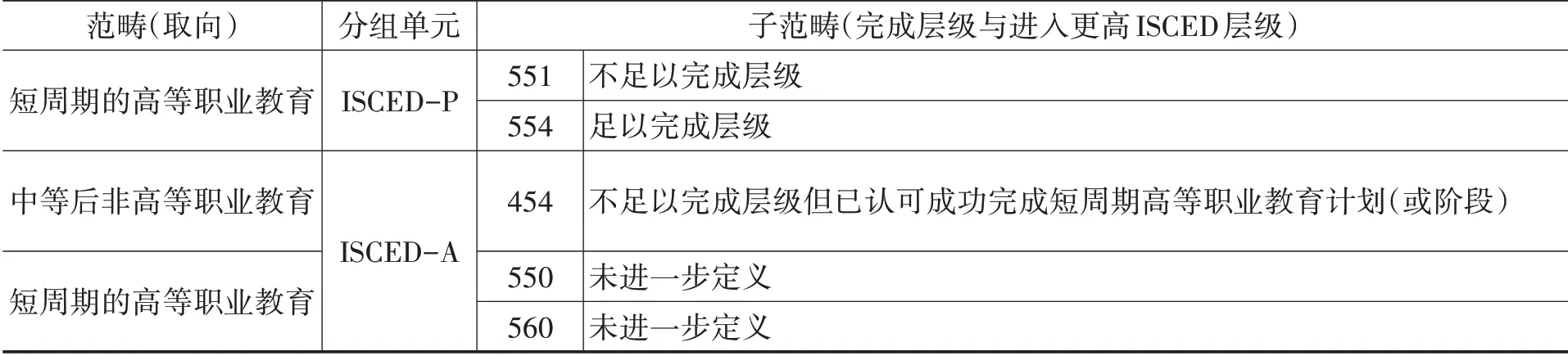

ISCED层级4即中等后非高等教育计划,它为个体进入劳动市场和高等教育作准备,也为完成层级3但未被授予升入高等教育或进入就业市场资质的个体提供所需的非高等教育资质。该层级职业取向教育计划与成就水平的具体分组情况见表3。

表3 ISCED层级4职业取向教育计划(P)与成就水平(A)的分组编码表

高等教育包含通常意义上的学术教育,也包括高级的职业或专业教育。它由ISCED 5、6、7和8构成,相应地被称为短周期高等教育、学士或同等层级、硕士或同等层级和博士或同等层级。层级5或者短周期高等教育计划常常被设计用以为参与者提供专业的知识、技能和胜任力,特点是基于实践、具有职业针对性并为个体进入劳动市场作准备。然而,它们也可以提供进入其他高等教育计划的通道。学士或同等层级以下的学术高等教育计划也归入层级5。尽管该层级的计划通常被设计用来为就业作准备,但可以提供升入层级6或7计划的学分。完成该层级的计划后,在一些教育系统中个人可以继续层级6(学士或同等层级)或/和层级7(硕士或同等层级)计划的教育。归入层级5分组的教育计划可以用许多方式来指代,如(高等)技术教育、社区学院教育、专门技师或高级/高等职业培训、副学士学位或bac+2大专文凭。该层级职业取向教育计划与成就水平的具体分组情况见表4。

表4 ISCED层级5职业取向教育计划(P)与成就水平(A)的分组编码表

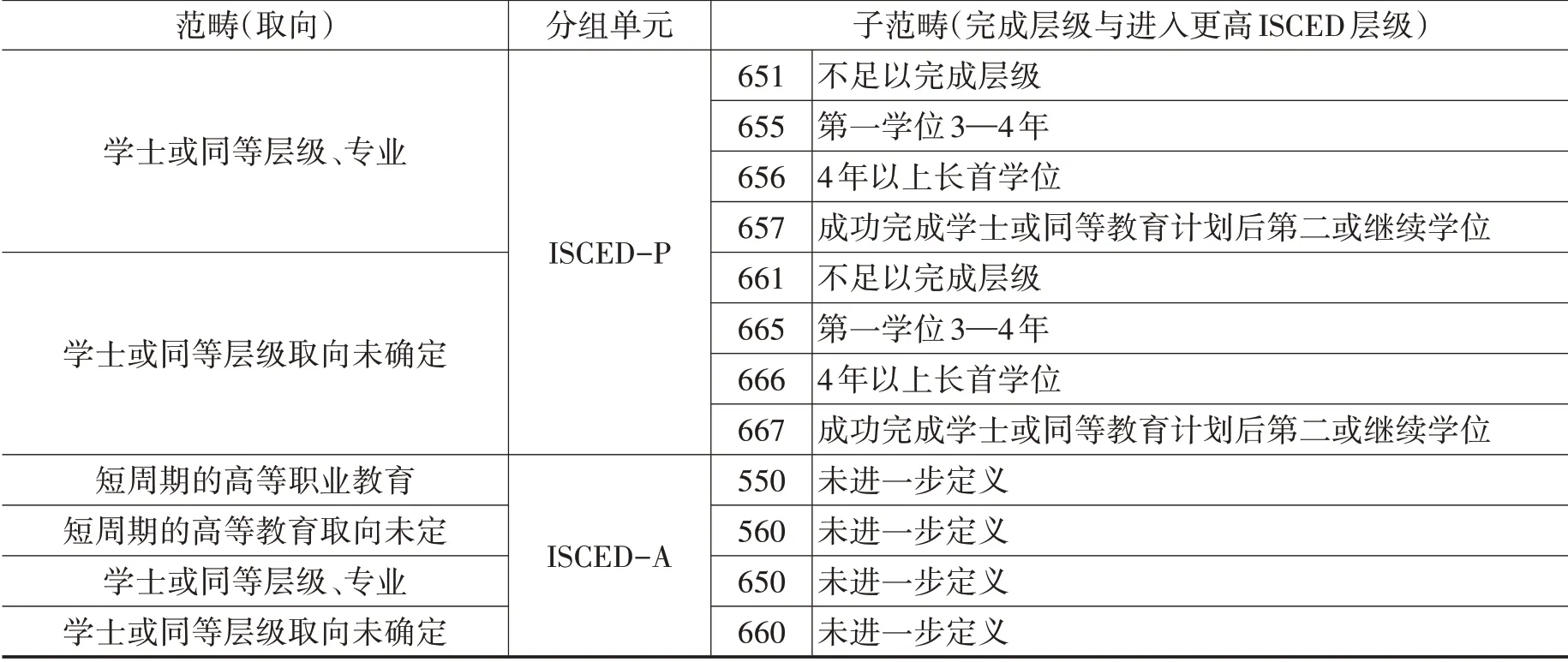

ISCED层级6即学士或同等层级的教育计划常常被设计用以给参与者提供带来第一学位或同等资质的中级学术和/或专业知识、技能与胜任力。这个层级的教育计划的特点是基于理论但可以包括实用的构件,受前沿研究和/或最佳专业实践的实质影响。该层级专业取向教育计划与成就水平的具体分组情况见表5。

表5 ISCED层级6专业取向教育计划(P)与成就水平(A)的分组编码表

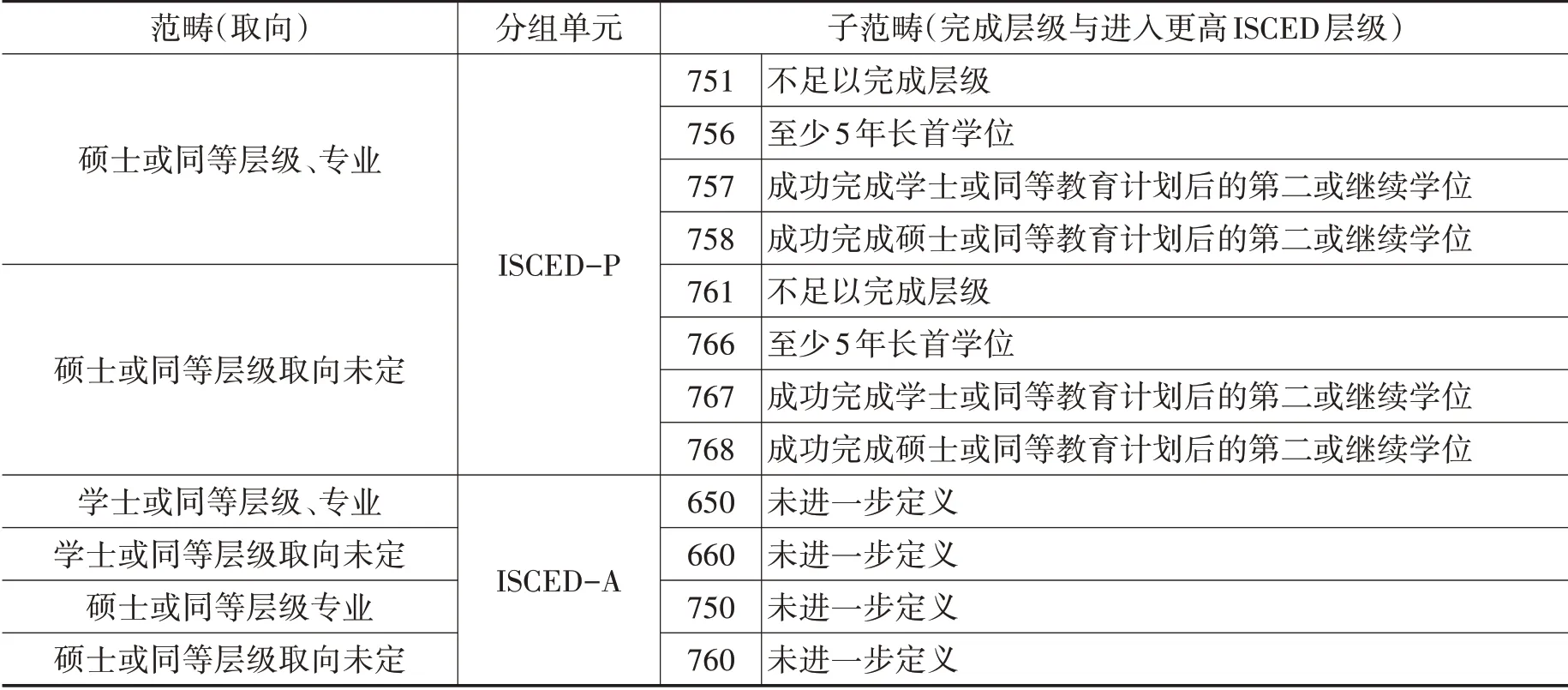

ISCED层级7即硕士或同等层级的教育计划,常常被设计用以给参与者提供第二学位或同等资质的高级学术和/或专业知识、技能与胜任力。这个层级的教育计划具有实质性的研究要件,但不带来博士资质的授予。这个层级的教育计划的特点是基于理论但可以包括实用的构件,受前沿研究和/或最佳专业实践的实质影响。该层级专业取向教育计划与成就水平的具体分组情况见表6。

表6 ISCED层级7专业取向教育计划(P)与成就水平(A)的分组编码表

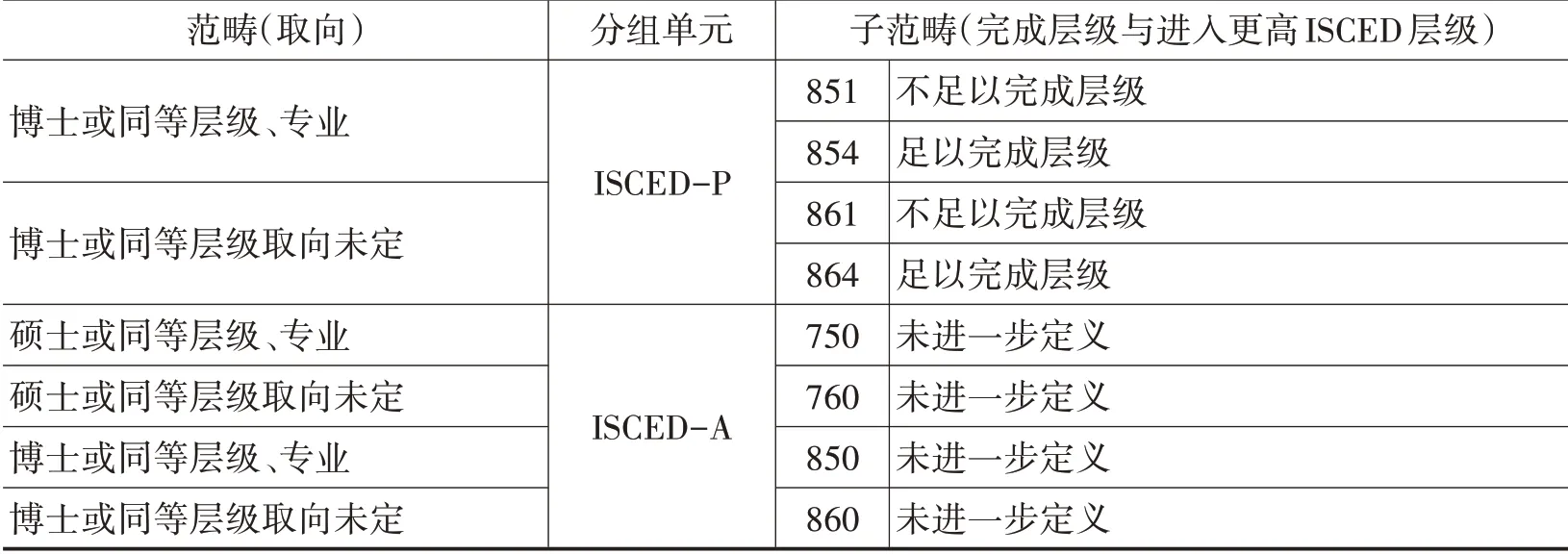

ISCED层级8即博士或同等层级的教育计划主要被设计带来高级研究资质。这个层级的教育计划专注于高级研习和独创研究,典型地由研究取向的高等教育机构提供。博士教育计划同时存在于学术和专业领域。该层级专业取向教育计划与成就水平的具体分组情况见表7。

表7 ISCED层级8专业取向教育计划(P)与成就水平(A)的分组编码表

通过对ISCED 2011职业取向范畴下分组情况的介绍,可以看出三大相关的理念极具启发意义。

第一大理念是职业取向教育计划的贯通性与衔接性。首先,职业取向与普通取向在横向上相互开放和左右衔接。相关联的任何分组层级间均不是相互割裂、不相往来的,而是可以互为依托、相互提供出入口的。其次,职业取向教育计划自身在纵向前后照应和上下对接。在相关联的任何分组层级,职业教育是一直由低到高持续连接的,即便是在对于专业取向尚无完备定义的高等教育层级,这一脉的教育也是自成一体、始终对接出入口的。最后,无论是职业取向与普通取向之间还是对于职业取向自身而言,层级完成、资质获取方面的要求均十分灵活,在终生学习理念支撑下强化各种教育计划之间的相互补充、融合贯通,通过畅通便捷的连接通道和灵活可塑的资质认可,为个体提供了更多二次选择机会。

第二大理念是职业取向教育计划的专业性与高级性。职业取向在高等教育层级的专业化延伸确立了其本身的高级性特质,使职业/专业教育成为并不低人一等的顶天立地的教育范畴,不仅向下扎根劳动市场(labour market)、工作世界(world of work)和基本民生(people’s livelihood),而且向上延伸至最高级的教育计划及资质。国际教育标准化分组中的“专业”概念虽未完整定义,但却已有大量的实践范例和广泛的认知基础。它是“专业人士”“做事专业”意义上的那种专业(professional),而非“学科专业”中的专业(program)和专门、专科(speciaclized、speciaclization)的意思。此外,如上文所述,作为教育计划及资质层级分组的补充性维度(计划取向)下的两大范畴之一,职业取向并不构成一个类型的教育去参与ISCED分组,普通教育与职业教育也只是作为教育计划的不同取向而非不同类型的教育来加以区分。职业取向教育计划及资质在分组中的范畴化而非类型化有利于其在整个教育体系架构中保持灵活性、保留可塑性。

第三大理念是职业取向教育计划的多样性与层次性。如,在ISCED层级4,有西班牙的Certificados de Profesionalidad de nivel 3(专业证书层级3—专业资质第三层级)和Títulos propios de Universidad de menos de 2 años(大学两年以下特种学位)、加拿大Career,technical or professional training programmes(生涯、技术或专业培训计划)、德国Berufsschulen/Duales System(双元制第二周期计划)、摩洛哥Diplôme de Technicien Spécialisé(专门技师文凭计划)、巴西Educação profissional de ensino médio-subsequente(高级中等专业继续教育)、葡萄牙Ensino pós-secundário não superior,Curso de Especialização Tecnológica(中等后非高等工程专门化课程)和波兰Policealne studium wokalno-aktorskie(中等后歌唱与舞台表演学校)等。又如,在ISCED层级5,有澳大利亚的Para-professional/Technician courses(准专业/技师课程)、柬埔寨Associate degree(副学士)、法国Enseignement conduisant aux Brevets de techniciens supérieurs etéquivalent(高级技师及同等高等教育)、日本Senmon gakko(专业培训学院)、墨西哥Técnico Superior(技术专业教育)等。再如,在ISCED层级6,有芬兰的Ammattikorkeakoulututkinnot(多科技术学士学位计划)、德国Fachhochschulen(应用科学大学)、荷兰Hoger beroepsonderwijs(专业学士学位计划)和突尼斯Licence appliquée(应用学位)等[10]。尽管ISCED 2011只是基于国际视野的理想统计与分析系统,但其所展示的标准化分组方案及其背后的理念对于我们更好地理解未来职业教育体系的架构,具有很好的参照价值。

四、ISCED 2011与我国职教观念转变

国际教育标准化分组2011中教育计划职业取向分组的情况给我们带来了重要的启示,对于进一步建立完善国内的职业/专业教育体系具有很大的参考价值。结合上述职业取向范畴下分组所体现的三大理念,笔者认为ISCED 2011对于我国职教体系构建具有以下三个方面的启示意义。

(一)加强技能系统治理,加快构建服务技能型社会与终生学习的职业教育体系

制约我国职教发展的第一大因素是整个技能系统的治理问题。在技能型社会与终生学习体系建设背景下,支持现有劳动力重塑技能和提升技能、支持个体熟练掌握经得起未来检验的技能、及时创设有利于终生学习的制度环境,已成为我国政府的当务之急。强化技能系统治理、发展跨越一生的适切技能以及在工作与社会中有效使用技能,是2019年OECD新版技能战略的三大要件。该战略提出强化技能系统治理维度的四项主要挑战:一是促进跨越政府整体的协调、合作与协作;二是让利害相关人参与整个政策周期;三是建立整合一致的信息系统;四是联合和协调财政方面的安排。目前,我们的国家资质框架体系尚不够完善,对于关键能力、基本技能和专门技能等的认识尚不够到位,技能系统治理和技能监测服务远未达到专业性水准。

我国亟待加强技能系统治理,积极学习ISCED 2011所体现的职业取向教育计划贯通衔接的相关做法与理念,加快构建服务技能型社会与终生学习的职业教育体系。要建立健全职业/专业取向与普通/学术取向教育计划及资质交叉衔接、职业/专业取向教育计划及资质越级贯通、入口与出口的要求及通道上下对接和前后照应的职业教育体系架构,充分体现系统开放性、结构融通性、转向灵活性的特点。着力克服现有体系职业/专业取向计划功能与地位认识不到位、职业/专业取向与普通/学术取向计划贯通与衔接不流畅、职业/专业取向教育计划参与者的选择机会不充分等问题。从根本上来看,职业教育地位的提升要靠正确地确立其在整个教育体系中的地位及基本架构,等待各地对职教认识水平与重视程度的逐步提高以及职教自身社会接受度与美誉度的慢慢提升,是等不来的,也是等不得的。只有对其进行根本性的重新反思和基础性的重新建构,新时代职业教育才有可能到达新境界、打开新局面、形成新格局,新职教才能如约而来。

(二)正确理解职业取向,努力避免职业教育在类型上的单一化和层级上的矮化

制约我国职教发展的第二大因素是职业教育体系的定位问题。通过淘汰性选拔机制与资源差别化配置手段使职业教育成为比普通教育低一等的教育,这一现象本质上主要基于职业教育在类型上的单一化和层级上的矮化地位的假设,至于传统文化的影响、各方重不重视、就业前景好不好等现实问题只是从属性的因素。其实,职业教育与普通教育实际关系的真相,已被ISCED 2011暴露得一览无遗。首先,职业教育不仅有职业取向的职业教育计划,而且还有专业取向的专业教育计划;其次,职业/专业教育计划不仅涉及中等与中等后的较低层级,而且延伸至高等教育的较高及最高层级;再者,职业取向与普通取向的教育计划相互认可、实质等效,因而可以贯通衔接。所以,职业取向的教育计划是自然地包含了专业性教育计划与高级别教育计划的。职业教育体系的新架构在回应技能型社会及终生学习社会要求时,不仅要广泛地满足不断更新与提升职业技能的需要,而且必须充分地满足及时更新与提升专业技能的需要。

正如新加坡国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼所言,教育是构建新社会契约的基础,技能有等级之分的想法要消除。我们也不应该认为学业能力不强的人,才会去从事工艺和应用类型的职业。职业教育与普通教育之间本身存在着理论性理解、事实性知识、实践性技能与关键性能力方面的混合融通,两者并不会相互排斥,也不可能完全相互剥离,更没有孰优孰劣的问题。提高职业教育的地位,首先要正确理解职业取向教育计划类型上的区分和层级上的不同,从而更好地认识职业教育与普通教育的计划等值性、课程互补性、活动方案融通性和通道贯通性。两者之间在层级完成、资质认可、出口入口等方面的要求应该是十分灵活的,要做到互为依托、融合贯通、畅通便捷且形成合力,共同为终生学习条件下的教育服务高质量供给作出各自独特的、无法相互替代的贡献。

(三)促进职教多元发展,充分打通职业教育层级通道并合理命名职业教育范畴

从世界范围来看,职业/专业教育所涉及的具体范畴及相关名称是多样化的,这客观反映了职教多元发展的现状。由于这一教育面向纷繁复杂的行业企业,涉及变动不居的技能要求与岗位需求,牵动普罗大众的生存挑战与民生诉求,多元发展是其天然属性,推进职业教育类型化的相关研究不应限缩这样的多样化和多元性。特别是在职业教育的类型化在实践中遭遇实际上的矮化的背景下,更不宜无条件地、不设前提地、一概而论地轻言类型化,而是需要以更大的气力推动职教发展的多元化。尽管类型化与多元化并不存在必然的非此即彼的关系,但从公共策略选择及社会价值分配的角度看,这仍然是一个合理的命题。可以试想一下,如果不能逐一说服不清楚教育分类的大部分受众“现在的职业大学已完全不同于过去‘五大生’所上的职业大学”,如果不能有效说服很清楚教育现实分层的大多数家长“职业大学与普通大学是一样好的选择”,那么这时所讲的职业教育类型化又有怎样的社会实践意涵和教育专业意涵呢?

名正才能言顺,但有其名又必须符其实、合其位。促进职教多元发展,一方面要立足于建立完善服务技能型社会及终生学习社会建设的职教体系,充分利用职业取向教育计划专业化与高级化的国际定位,有效打通职业教育向上延伸的层级通道。尽管对于专业取向的教育计划尚未作出具有国际共识的定义,但专业教育计划在许多国家的实际存在却是不争的事实,而作为国际教育治理的主角的ISCED标准化分组明确且具体地使用了这一带有普遍性符号和实质价值的概念,其倾向性和指标性意义毋容置疑。要在系统梳理现有教育计划的基础上积极落实职业取向与专业取向教育计划有效对接的系统方案,不仅要做好各层级的纵向贯通,还要完成与普通/学术取向教育计划之间的横向衔接,努力实现1+1+1>3的效果。另一方面要合理命名职业教育相关范畴,建立健全既合乎职业/专业教育计划层级标准、也体现各种类型教育计划的多元定位、还顺应百姓接受全纳包容与公平优质教育期待的教育计划及院校命名机制,使职业/专业教育不仅名副其实,而且有名有位。也许尝试使用欧洲的应用科学大学、多科技术学院和专业教育计划(或者美洲的社区学院、澳大利亚的技术与继续教育学院)等来命名我们的职业/专业教育计划及院校并不会带来立竿见影的效果,但却有可能为未来职教发展打开新思路、拓展新空间,最起码也可以为降低各方利害相关者对于职业教育的既有偏见创造有利的条件。