国内对外话语体系的研究热点与发展趋势

孔志国

〔摘要〕 文章以中国知网收录的国内对外话语体系相关研究文献为样本,通过动态网络分析的信息可视化工具——CiteSpace对收集的样本数据进行分析,绘就国内对外话语体系研究发展演进的知识图谱,揭示了该领域的核心作者、学术重镇与诸多热点主题,包括话语体系、国际话语权、人类命运共同体等。总体来看,该领域研究具有跨学科交叉研究的特点,呈现出了鲜明的中国属性与中国印记,但也受西方有关话语体系研究的影响。未来,该领域的研究仍将快速发展,整合科研力量、加强学科建设、立足中国实际建设中国特色是下一步努力的方向。

〔关键词〕 CiteSpace;对外话语体系;话语体系;中国外交

〔中图分类号〕 D822 〔文献标识码〕 A 〔文章编号〕 1008 2689(2022)04 0429 09

一、引言

2021年5月31日,习近平总书记在中央政治局第三十次集体学习时发表重要讲话,强调“要加强国际传播的理论研究,掌握国际传播的规律,构建对外话语体系”[1]。构建对外话语体系是国家对外交往发展到一定阶段的时代任务,是国家对外话语专业化、规范化、系统化的必然要求,事关对外话语工作的成败,影响着国家利益的维护和民族的生存与发展。随着中国日益走近世界舞台的中央,在国际事务中发挥越来越重要的作用,中国对外话语工作的需求与供给得到了空前发展,构建对外话语体系的重要性与紧迫性也愈发明显。

党的十八大以来,党和国家高度重视中国对外话语体系工作,大力推动对外话语体系建设,提出了构建对外话语体系的任务、方法、策略等一系列新理念、新思路。随着中国对外话语体系工作的深入推进,国内学界关于对外话语体系的研究也在逐步深化,出现了对外话语体系研究的热潮。但是,现阶段学术界还仍然缺乏有关国内对外话语体系研究进展的深度分析,特别是鲜有运用知识图谱方法,对该领域研究进行的回顾性分析与探讨。本文旨在通过信息可视化软件,就国内对外话语体系研究的作者、机构、关键词以及高被引文献等进行分析,全面挖掘与呈现该领域研究的知识结构和脉络图景,并对该领域研究的发展趋势与研究前沿展开探讨。

二、数据来源与研究方法

(一) 数据来源

本研究选用中国知网作为研究数据的主要来源,以学术期刊文章为研究对象,于2022年4月9日使用中国知网的高级检索功能进行检索。鉴于“对外话语体系”“对外传播话语体系”“国际话语体系”“国际传播话语体系”“外交话语体系”在该研究领域的内容高度相近,为尽可能全面了解该领域的研究,本文在“主题”一栏输入“对外话语体系”or“对外传播话语体系”or“国际话语体系”or“国际传播话语体系”or“外交话语体系”,“时间范围”一栏选择“不限”;同时为确保选取的文章具有一定的规范性、权威性和代表性,在“来源类别”一栏选择了“SCI来源期刊”“北大核心”“CSSCI”,共获得341篇文章。通过手工筛选,剔除会议通知、征稿启事、新闻报道等,得到了2003年至今的325篇有效文章,详见图1。

(二) 研究方法

CiteSpace是一款在科学文献中识别与可视化新趋势与新动态的Java应用程序,其关键节点测量、时间年轮等特色功能可以方便研究者们对某个领域当前的热点与发展趋势进行研究[2],目前用户已遍及全球60多个国家和地区, 是近年来信息分析中最具特色和影响力的信息可视化软件之一。本文即采用该软件来对数据库收录的对外话语体系领域的相关研究进行数据分析,绘就可视化图谱,梳理和呈现出国内对外话语体系研究领域的发展脉络、研究热点。

本文将筛选过的文献按照发表时间降序排列,導出为Refworks格式,并利用CiteSpace中自带的数据转换工具,转换为其可处理的文献数据格式。处理完毕的数据导入CiteSpace5.6.R1,设置Time Slicing(时间跨度)为2003 2022年,Years Per Slice(时间分区)为1年,在Selection Criteria中设置gindex,其中k=25,分别选择Node Types下适用于样本文献的作者、机构、关键词进行分析。

三、结果与分析

(一) 基本情况

通过图1能够看到,国内对外话语体系研究可以大致分为两个阶段,2013年以前(含2013年)属于低位起伏的阶段,2013年以后属于快速波动上升的阶段。从数量上来看,2003年至今,共发表有325篇文章,可以说已初具规模。但是相较于一些其他方面的研究动辄有上千篇的研究文章而言,目前对外话语体系的研究成果还不够丰富。图中2014年以前文章数量较为缺少,且高质量期刊文章缺乏。2003 2013年间,每年的发文量都是个位数,甚至一些年份1篇高质量的文章都没有,而且没有1篇发表在高质量期刊上的文章,直到2003年才出现了第一篇文章。2014年以来产生的文章总数是之前所有年份总数的10余倍这说明,该研究领域研究起步较晚,在研究起步后仍然较长一段时间缺乏起色、进展缓慢、研究薄弱,研究成果大部分都是最近十来年发展起来的,新颖性是该研究领域的主要特点之一。从趋势上来看,自2003年以来,对外话语体系主题的研究文章整体呈上升趋势,特别是2013年至今,文章数量快速增加。2014年在2013年的基础上翻了一翻,2015年在2014年的基础上又翻了一番,每年都有数十篇以上的研究成果。这说明,该领域的研究近年来呈现快速发展之势,是学术研究、学术探讨的热点。同时,也说明2013年对于对外话语体系的研究来说,是一个非常重要的时间节点。

2013年11月,《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》明确提出,要加强对外话语体系建设;2013年12月30日,习近平总书记在十八届中央政治局第十二次集体学习时强调,要精心构建对外话语体系,发挥好新兴媒体作用,增强对外话语的创造力、感召力、公信力,讲好中国故事,传播好中国声音,阐释好中国特色 [3]162。党和国家对中国对外话语体系工作的高度重视,为中国学术界对该领域的研究注入了强劲的动力,使该领域的研究迎来了蓬勃发展新时期。

(二) 数据分析

1. 关键词分析。

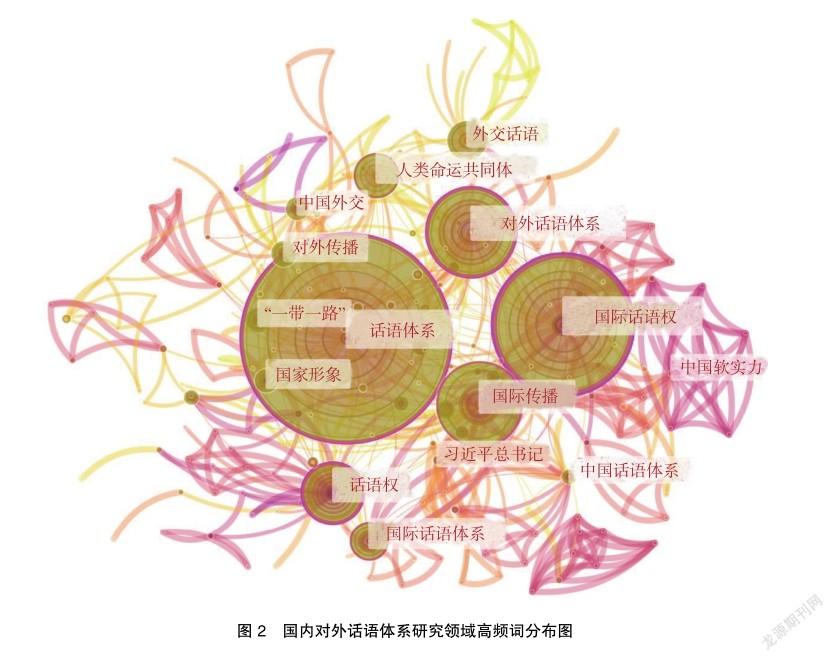

通过对对外话语体系的关键词共现分析,绘就高频词图谱,详见图2。CiteSpace会根据词语出现的频次呈现大小不同的词语节点、粗细不一的词语连条,频次越高,节点越大,共现越多,连线越粗。

根据图2,可以看出“话语体系”“国际话语权”两个节点明显大于该领域的其他节点。另外的关键词节点从大到小依次为:国际传播、对外话语体系、话语权、人类命运共同体、对外传播、国际话语体系、外交话语、一带一路、国家形象等。“中国外交”和“中国软实力”两个关键词虽然节点不大,但是连线却相对较粗。这反映出在对外话语体系研究领域中,话语体系、国际话语权、国际传播、对外话语体系、话语权、人类命运共同体、对外传播、国际话语体系、外交话语、“一带一路”建设、国家形象等是国内专家学者最为关注的内容。其中“话语体系”“国际话语权”是开展对外话语体系研究的基础性要素和关键支撑。该领域在研究大多数主题时,都会涉及“中国外交”与“中国软实力”话题。中央政策研究室严昭柱表示,“面对严峻挑战, 我们必须加强中国特色社会主义话语体系的建构, 不断提升国家文化软实力, 争取更多的国际话语权”[4]。杨洁勉[5]认为:“中国丰富的外交实践时时刻刻都在产生着‘中国理念和中国故事……取得了更多的话语权。”周敏凯认为,“增强中国国际话语权的基础就是建构国际关系领域中国话语体系, 这是现时中国提升软实力和思想文化建设的重要目标之一, 也是中国国际战略和外交努力的主攻方向之一”[6]。周忠良、任东升谈到,“讲好中国故事,传播好中国声音,要形成与我国迅速提升的国际地位相适应的国际话语权,关键在于构建一套既有鲜明中国特色,又能被国际社会理解和接受的对外话语体系”[7]。

将时间因素加入知识图谱中可以清晰地看到关键词的时域分布情况,详见图3。对外话语体系研究领域在2003年的关键词是“话语体系”,2008年的主要关键词是“话语权”,2010年的主要关键词是“国际话语权”“国际传播”,2014年为“对外话语体系”,2015年是“对外传播”,2016年主要是“一带一路”“中国故事”,2018年是“人类命运共同体”。这表明,国内该领域的研究主题并非一成不变,而是与社会现实紧密相关,随着时代的发展,研究主题也在不断变迁。从图中还能看到,近年来,除原来主题的探讨之外,还没有形成特别明显突出的关键词节点,这说明该领域最新的研究并不是太聚焦于某一主题。

最初,国内对外话语体系的研究是从“话语体系”方面开始的,陈乔之、郭彦以反恐联盟为例,分析了美国的话语体系及其对国际关系的影响。之后增加了话语权等主题的研究,胡荣荣从文化外交的视角,谈了构建有说服力因果关系的中国话语体系,增强国际话语权;肖桂灵分析了中国外交话语体系存在的问题,提出要巩固外交话语体系,改变话语弱势的局面。随后该领域的关注点是“国际话语权”“国际传播”,邹应猛探讨了在国际体系转型的大背景下,用“中国特色”范式建立话语体系,提升中国国际话语权的战略。刘笑盈阐述了媒体参与建立中国特色话语体系,争夺国际话语权的问题。张志洲谈了以理论创新和学术创新来提升中国的学术话语权,以及通过中国的哲学社会科学话语体系来构建中国国际话语体系的思考。党的十八大以来,国内对外话语体系的研究主题聚焦于“对外传播”“人类命运共同体”“一带一路”等内容。这方面的研究主要有,莫凡、李惠斌分析了当代中国价值观念对外话语体系建构与传播的必要性、可能性与可行路径;李伟建分析了“一带一路”视角下构建合作共赢的国际话语体系;唐润、华曹波研究了人类命运共同体视阈下中國对外话语体系的时代特征。

近年来中国对外话语体系的研究没有形成较为明显新主题,但是原来的研究主题有了更进一步的深化,原先的研究层面也有新的拓展。比如,薛丽阐述了跨文化视角下的中国对外话语体系建构;吴让越、赵小晶以新华网英文版为语料库,从评价理论的视角,研究了中国和谐话语体系的对外传播;还有一些学者对后疫情时代的中国对外话语体系进行了探讨。

2. 作者分析。

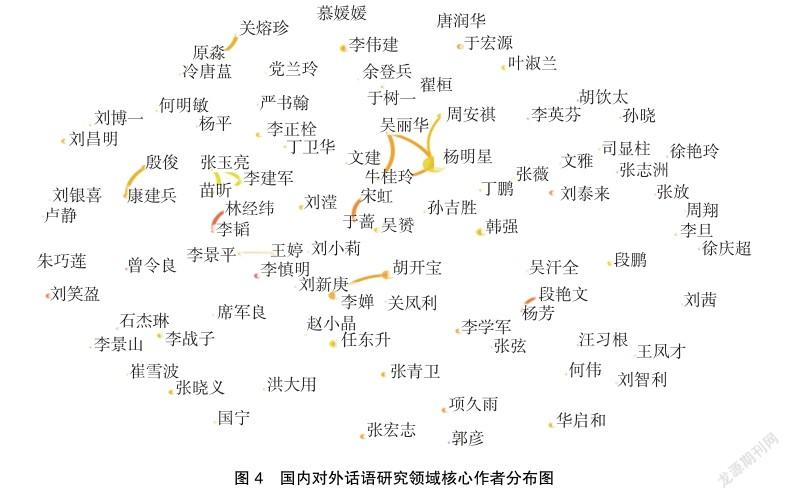

通发文作者是科学研究的主体,通过对发文作者及其合作网络的结构分析,可以反映出该领域的核心作者群及其合作关系 [8],具体情况详见图4。

根据图4,可以看到,图中节点较大的作者不多,杨明星最为突出,其余如李伟建、韩强、胡开宝、任东升、李婵等也相对较大。在CiteSpace作者共献分析中,节点越大,代表发文越多;连线越粗,代表合作越多。由此可知,该领域发文最多的是杨明星、李伟建、韩强、胡开宝、任东升、李婵等学者,但都未发表较多文章。从合作网络来看,该领域作者合作少,联系强度弱,大部分属于独立研究;杨明星、胡开宝等在一定程度上形成了研究矩阵。恰恰这些学者也发文量较高,这表明该领域的合作研究与产生成果之间具有一定的联系。根据CiteSpace有关数据,导出综合排名前10核心作者,具体数据分布情况详见表1。

从时间上来看,刘笑盈、任东升、李伟建、刘滢是该领域研究相对比较早的学者。刘笑盈是中国传媒大学传播研究院教授,主要研究领域为新闻传播、国际关系与国际传播等,有关对外话语体系的文章《再论一流媒体与中国的话语权时代》最早发表在《现代传播》2010年第2期上,。就媒体参与建立中国特色话语体系的问题进行了探讨。他认为,中国媒体在国际传播中应形成独特的中国报道视角,不断丰富中国话语体系的内容, 争取国际上的理解、认可和接受。任东升是中国海洋大学外国语学院的教授,翻译学博士,长期以来主要从事国际翻译翻译实践领域的研究,他主要是从国家翻译视角开展的对外话语体系研究。吴赟、朱文博是该领域近年来研究成果比较突出的学者,他们最早发表的文章分别是2020、2021年。吴赟是同济大学外国语学院院长,翻译学博士,目前在主持国家社科基金重大项目“中国特色对外话语体系在英语世界的译介与传播研究(1949 2019)”,产生了系列研究成果,是中国对外话语体系研究的代表性学者之一。

从数量上来看,杨明星、李伟建、韩强、胡开宝在该领域发表了较多研究成果。杨明星发表有6篇,其中最高被引文章是发表在《外语教学》2014年第6期的《 “互联网+”背景下多模态、多语种外交话语平行语料库设计与创建探析》。文章通过对国外外交话语平行语料库研制动态的梳理与评估,探讨了对外话语体系建设的外交语料库建设问题。其最新研究成果《中国特色大国外交形象的多维构建》一文,就外交话语体系建设中外交形象的多维构建进行了探讨。此外他还有梳理新中国70年来外交传播体系的历史演进,分析了外交传播体系建设的未来发展方位。通过以上内容,能够看出杨明星在该领域的研究主题比较广泛。李伟建是上海国际问题研究院外交政策研究所所长、中东问题专家,在对外话语体系领域的研究关注点是如何在中东地区进行中国话语体系构建。韩强是北京联合大学马克思主义学院院长,对党的对外话语体系建设关注较多。胡开宝是上海外国语大学语料库研究院院长,主要是从翻译学视角开展的对外话语体系研究。

3. 机构分析。

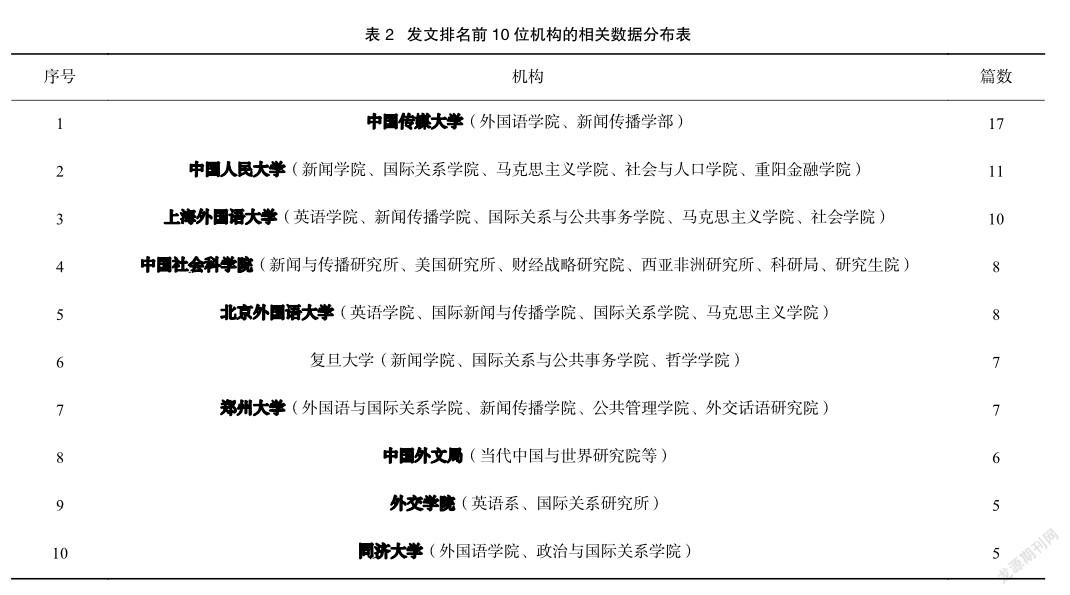

一个领域的研究机构分布,往往最能够直接反映该领域的研究力量,也最能体现该领域的研究特点,具体情况详见表2。

通过表2可以看出,在对外话语体系领域的研究中,发文量最多的基本上是国内的哲学社会学科领域的研究机构。在排名前10位研究机构的二级单位中,新闻与传播机构、政治学机构、语言类机构占大多数,其余的机构有马克思主义学院、哲学院、公共管理学院等。由此可知,国内对外话语体系研究的主要阵地是新闻与传播机构、政治学机构、语言类机构,同时马克思主义哲学、公共管理学科领域也是重要的力量来源。这也反映出,对外话语体系领域的研究是一个交叉学科的科研,能够从多个方面、不同角度进行思考与探索。此外,综合图5、表2分析能够发现,对外话语体系领域的研究机构之间虽有一些联系,但总体上相互联系较弱,核心机构、机构内部之间并没有形成强强联合。表2统计数据显示,中国社会科学院发文8篇,作者分别隶属于6个二级机构。

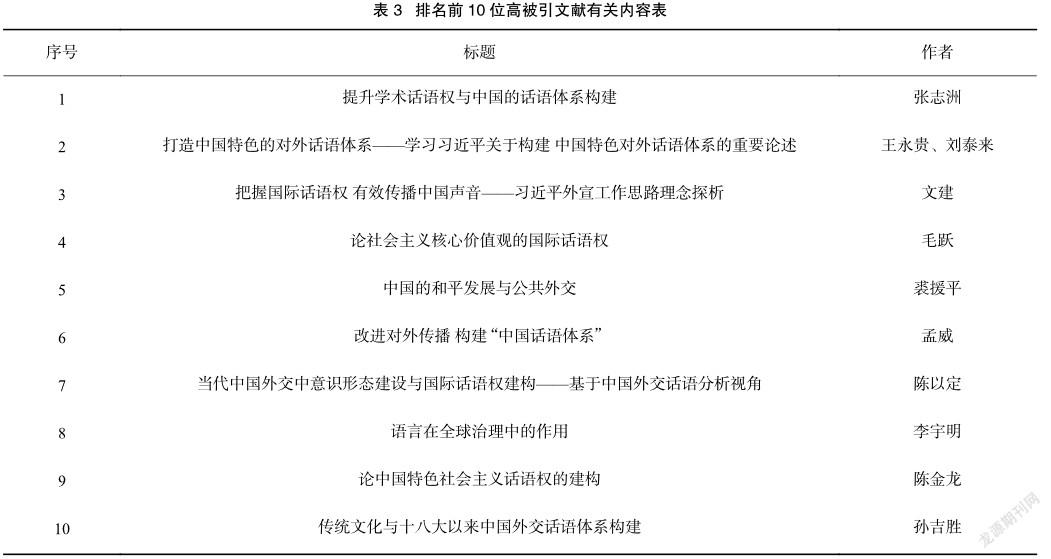

4. 高被引文献分析

高被引论文是指被引用频次相对较高的论文,通过对高被引文献进行分析,“可以从一个侧面分析该学科学术研究核心人物及其分布、专业期刊的学术影响力、学科论文的半衰期, 以及引用文献规律等”[9],同时也能看出学科的关注热点及研究的一般规律,具体数据分布详见表3。

据表3可知,最高被引用的文献是《提升学术话语权与中国的话语体系构建》一文。文中作者提出要立足于理论创新和学术创新,通过提高学术话语权来构建中国的话语体系,从而使关于我国不同具体问题的话语表述能被广泛接受和认同。该文是北京外国语大学国际关系学院教授张志洲发表在《红旗文稿》2012年第13期上的文章,被引共计111次。张志洲教授是中国外交与国际话语权科研领域的著名学者,他在国际话语权领域深入研究的基础上,对构建中国话语体系的研究与探讨,对国内对外话语体系的研究产生了重要影响。同时,引用较高的一些文献还有专家学者对习近平总书记关于对外话语体系有关思想的阐释。此外,《传统文化与十八大以来中国外交话语体系构建》一文也广受学界关注,这是外交学院孙吉胜教授发表在《外交评论》2017年第4期上的文章。孙吉胜教授长期从事于话语领域的研究,是国内知名学者,在外交学院创立了国内首个国际政治语言学方向博士点,早在2008年就在《国际政治研究》第3期上刊发了《话语、身份与对外政策 语言与国际关系的后结构主义》一文。她基于国际政治语言学等领域的研究,提出的国内对外话语体系的构建问题,深刻地影响着该领域的研究。

通过对排名前10的文章进行梳理,能够发现《打造中国特色的对外话语体系 学习习近平关于构建中国特色对外话语体系的重要论述》《论社会主义核心价值观的国际话语权》《论中国特色社会主义话语权的建构》《传统文化与十八大以来中国外交话语体系构建》文章中,有不同程度地对《马克思恩格斯文集》《毛泽东文集》《周恩来政论选》《邓小平文选》等文献的参考引用。同时,《改进对外传播 构建“中国话语体系”》《当代中国外交中意识形态建设与国际话语权建构 基于中国外交话语分析视角》《论中国特色社会主义话语权的建构》《传统文化与十八大以来中国外交话语体系构建》等文中基本上都有米歇尔·福柯关于话语的观点,或者受后结构主义对话语的社会功能研究影响。福柯是法国哲学家,他强调话语的社会作用,认为话语具有建构功能,话语本身就是一种权力,是一种特殊的社会实践,可以建构社会存在。后结构主义是在西方结构主义的基础上发展的一种社会学思潮,它强调自我的话语构造以及自我规范等。由此可见,马克思主义经典作家的有关思想对国内对外话语体系的研究具有一定的影响,该领域研究具有鲜明地中国烙印和中国属性,同时也受西方话语理论及相关思想影响。

四、结论与展望

基于CiteSpace知识图谱对国内对外话语体系研究的分析发现,虽然该领域研究起步较晚,但是经过十余年来的发展,仍然取得了丰富的研究成果,同时也存在着一些问题。

(一) 结论

1.国内对外话语体系的研究视野开阔,呈现出了多领域、跨学科的研究特点。第一,从语言学视域下开展对外话语体系研究,是目前该领域研究的主要方面。发文量排名前10的作者,其中5人所在机构是外国语学院、语料库研究院等,具有英语或翻译学的学科教育背景;排名前10的机构中,有6家二级单位包含外国语学院等。第二,从新闻与传播学视域下开展对外话语研究,是目前该领域研究的重要内容。在机构分析中能够看到,中国传媒大学排名第一,有7家机构的二级单位含新闻与传播学院等。第三,从政治学视域下开展对外话语研究,对目前该领域研究有重要影响。该领域最高被引文章的作者张志洲教授,以及另一高被引文章的作者孫吉胜教授都是国际关系领域的知名学者。这方面的研究,主要是外交学、国际关系、国际政治领域的学者对中国对外话语体系建设的任务、内在规律和工作方法等内容的探讨。

2.国内对外话语体系的研究力量仍然薄弱,且深受西方有关话语思想的影响。目前,国内该领域研究从地理上来看,主要分布在北京、上海地区,其他一些区域还没有较快发展起来,同时已有机构内部的研究力量又比较分散。存在跨机构的合作少、跨学科的交流少等问题。例如,2021年3月6日,上海外国语大学中国国际舆情研究中心主办的新时代中国特色社会主义对外话语体系建设网络研讨会上,发表主旨演讲与讨论的专家基本上都来自于新闻与传播领域①。此外,在大量的文章中,能够看到有关米歇尔·福柯的话语理论,以及后结构主义关于话语的研究内容,并且有很多都在使用西方语言评价理论、话语分析理论等视角开展研究。正如周敏凯说言,“西方话语体系仍长期占据主导地位, 在对重要的国际问题与现象进行解释时, 除了借用西方国际关系理论为依据外, 似乎没有其他较有说服力的话语”[10]。

3.未来国内对外话语体系的研究大有可为。当前,该领域的研究已经具备了一定的学术基础,对于一些基本的概念已经进行了广泛探讨,并且从一开始就有多学科的参与,具有交叉学科的多维视角和宽广知识背景的比较优势。近年来,文章发表始终保持在高位阶段、呈现出明显上升之势,加之上文提到的该领域一些代表性人物,大部分属于中青年专家,正处学术高产期,一些科研重镇有关的研究平台刚刚搭建起来②。未来随着许多青年学者投身于此,以及体制机制的进一步完善与优化,相应的研究深度和广度自然会得到进一步拓展。特别是后疫情时代,伴随着中国国家实力的不断上升和国际格局的深刻调整,中国对外话语实践的不断拓展,进而构成的对更好构建中国对外话语体系的现实需求,也会助推该领域的研究在可以预见的今后一段时间进入高速发展期。

(二) 未来展望

1. 统筹学术科研力量,全面推进对外话语体系研究的发展。构建对外话语体系是一个系统性工程,有关对外话语体系的研究也应该是一个全方位、宽领域、多维度的探讨。一方面要统合各机构之间的力量,加强一流科研学术机构的沟通交流,搭建对外话语体系研究的学术对话平台,打造强强联合的科研矩阵,推动语言学、新闻与传播学、政治学等学科力量围绕对外话语体系研究主题,从不同的学术视角开展各个层面的学术研究,对包括对外传播、国际话语权、国家形象等在内的诸多热点话题以及其他具体问题多方发力,进行知识生产与供给,增强该领域研究的全面性和系统性。另一方面要加强外交学、国际关系学视域下对外话语体系研究,发挥该专业主要关注面在国际社会,对国际行为体有充分认知和了解的学科优势,更多提供从国家利益、社会差异、权力运行等观察和分析问题的视角;积极调动马克思主义哲学专业的力量投入该领域研究,在深入研究讲好中国故事的同时,讲好中国共产党的故事,讲好中国共产党的使命情怀、中国共产党治国理政的成就,讲清楚中国特色社会主义制度的科学合理性。

2. 加快推进对外话语体系学科建设,不断深化对外话语体系研究。党和国家专门提出构建对外话语体系,说明对外话语体系不单单是从属于话语体系,也不能直接用话语体系来概括、来表达,与兼顾对内对外的话语体系有一定区别,有自身独特规律。这也说明该领域的研究有明确的研究界限,需要遵循自身发展规律,需要有独立的研究问题。没有一个完整的学科体系,很难真正的锚准方向、聚焦问题、聚合力量。国内对外话语体系的研究之所以出现初期发展缓慢、走走停停、力量不均等问题,从根本上说就是因为没有对外话语体系的学科建设保障。对外话语体系的研究经过十几年来的发展,已经积累了一定的研究基础、明确了一些重要的概念、汇聚了一批专业的人才。未来,要加快推进对外话语体系学科建设,树立学科意识,理清学科边界,科学布局内部层次,加强宏观层面与微观层面的协同配合研究,强化专题研究、精细研究;开展学科教学,着眼该领域的长期研究、持续研究做好人才培养工作。

3. 要立足中国实际开展对外话语体系研究。随着中国的不断发展壮大,中国将日益走近世界舞台的中央,必然会与更多的行为体接触,必然会与世界的沟通愈发频繁。在中国越来越走近世界舞台的中央、与世界日益频繁的互动中,中国乃至整个国际社会对中国的对外话语体系的需求将越来越紧迫。中国需要向外讲好中国故事,全面展现一个真实、立体、全面的中国,传递好中国主张和中国方案,赢得国际话语权;其他行为体需要听到来自中国的声音,更加便捷地了解中国信息,明白中国的意图与中国的态度,更好地与中国交往。因此,国内对外话语体系的研究应紧紧立足于时下的中国发展变化以及中国与外界互动的生动实践,立足于中国共产党团结带领全国各族人民开展社会主义现代化建设的长期实践,紧紧围绕讲好中国故事、中国共产党的故事,在应用研究和对策研究上下功夫,服务于中国对外话语工作的现实需要。绝不能脱离中国历史、现实、未来的实际,盲目地照抄照搬西方话语体系研究的模式、框架与路径,坚决避免掉入西方建构话语体系的逻辑桎梏中。

〔参考文献〕

[ 1 ]习近平在中共中央政治局第三十次集体学习时强调加强和改进国际传播工作展示真实立体全面的中国[N]. 人民日报, 2021-06-02(A01).

[ 2 ]B RNER K, CHEN C & BOYACK K. Visualizing knowledge domains [C]//CRONIN B (Ed.) Annual Review of Information Science & Technology (Vol. 37)[C]. Medford: American Society for Information Science and Technology, 2003:179-255.

[ 3 ]习近平. 谈治国理政[M]. 北京: 外文出版社, 2014.

[ 4 ]严昭柱. 怎样才能拥有国际话语权[J]. 人民论坛. 2012,(12): 71-72.

[ 5 ]楊洁勉. 中国特色大国外交和话语权的使命与挑战[J].国际问题研究. 2016, (5): 18-30, 137-138.

[ 6 ]周敏凯. 加强国际关系领域中国话语体系建设 提升中国话语权的理论思考[J]. 国际观察. 2012, (6): 1-7.

[ 7 ]周忠良, 任东升. 建设中的国家翻译学 第二届国家翻译实践与对外话语体系构建高层论坛综述[J]. 当代外语研究. 2021, (05): 114-120.

[ 8 ]李伯华, 罗琴, 刘沛林等. 基于Citespace的中国传统村落研究知识图谱分析[J]. 经济地理. 2017, 37(9): 207-214.

[ 9 ]苗松, 袁润. 我国图书馆学、情报学高被引论文特征分析(2000—2010)[J]. 情报科学. 2014, 32(1): 98-103.

[10]周敏凯. 加强国际关系领域中国话语体系建设 提升中国话语权的理论思考[J]. 国际观察. 2012, (6): 1-7.

Frontiers and Hot Issues of Chinas Discourse System for International Communication in Our Country:Based on the Knowledge Map Analysis of CiteSpace

KONG Zhi-guo

(Institute of International Strategic Studies, Party School of the Central Committee of C.P.C, Beijing 100091, China)

Abstract:The author aim to use information visualization technology—CiteSpace to conduct citation and cluster analysis in which the data of Chinas discourse system for international communication came from CNKI. It has identified the main academic institutions and representative figure. Which also discovered discourse system for international communication, community of a shared future, international discursive power are most concerned contents in the subject. In general, the research in this field is interdisciplinary research, which has Chinese characteristics, but it was also influenced by the western thought. In the future, the research in this field will continue to develop rapidly. We should integrating academic strength, strengthening discipline construction and being in line with Chinas reality.

Key words:CiteSpace;discourse system for international communication;discourse system;Chinese diplomacy

① 根據上外国际舆情研究中心的新闻显示,进行主旨演讲与讨论的专家分别是,清华大学新闻与传播学院副院长史安斌教授、中央民族大学新闻与传播学院院长张昆教授、中国传媒大学新闻学院院长隋岩教授、中国传媒大学张毓强教授、中国外文局当代中国与世界研究院院长于运全研究员、杭州师范大学当代中国话语研究院院长施旭教授、上外中国国际舆情研究中心主任郭可教授和上外中国国际舆情研究中心副主任吴瑛教授。

② 同济大学国家对外话语体系研究中心(Research Center for National Discourse and Global Communication),成立于2018年;承担服务北外“双一流”建设以及中国特色翻译理论话语体系建构等任务的北京外国语大学国家翻译能力研究中心,于2021年5月22日成立。