《中兴瑞应图》的流传及其相关问题新考①

罗超华(山东大学 文学院,山东 济南 250100)

历史上,“瑞芝生”“景云现”“黄河清”等罕见自然现象往往被视作祥瑞之应,而所谓“瑞应图”一般是将这些祥瑞以图画方式进行的视觉呈现。然传萧照所作《中兴瑞应图》描绘的却是宋高宗即位前发生在其身上的一系列瑞应故事,属于一种具有创新意义的“人物瑞应”,且此图现今有多种版本留存,颇受学者关注。

然而,因原始史料文献缺失,关于《中兴瑞应图》创制时间、性质及功能等问题多有争议,尤其是创制时间,虽可通过图卷所附曹勋序赞知其作于高宗退位以后,且经学者考证甚至推断出大致在乾道七年(1171)至淳熙元年(1174)之间,但始终无法再进一步精确。创制时间的模糊又带来诸多晦暗不明的谜题,如《中兴瑞应图》的创制契机为何?推动其创制的核心力量是高宗诏令还是曹勋之私念?图卷的功能属性是代宣王言的政治宣传画还是出自曹勋个人行为的传家之作?凡此,至今未有合理解释。这些基本问题的争议又在很大程度上遮蔽了对图卷原本性质的追索以及更深层次的探讨,比如对内涵意蕴的解读,学者大多因图卷描绘了高宗瑞应事迹,而直接将之作为出自君王“睿旨”的“政治宣传画”来阐释。可事实上,翻检史籍并无该图卷出自君王诏令的相关记载,且其也不具备一般政治宣传画所具有的宣传功能,是以相关解读很难从根本上令人信服。可见,图卷基本问题的厘清尤为重要。本文即拟通过回归南宋高宗、孝宗朝的历史场域,钩稽相关历史事件,还原《中兴瑞应图》创制的历史情境,以尝试寻绎相关问题的答案。

一、《中兴瑞应图》的递藏与围绕图卷的诸多谜题及其学界探索

宋人曹勋《松隐文集》尝录《圣瑞图赞》一文,考之与今传本《中兴瑞应图》所附文字基本相同。然除此之外,图卷信息却不见于其他宋元史籍,而是迟至明中叶吴宽《家藏集》中才有一则题跋:

“陆全卿(完)侍御以家藏《瑞应图》见示。览之,信其事之出于天也。盖自古帝王受命,必有祯祥,固不必怪。此必高宗禅位后,画史追述其事,写此所谓出于天者。若其出于人者,则见于史传,人其肯写之乎?图有十二,各有赞词,不知作于何人。独其画手精妙,非俗工可到,知画者必能辨之。”

依吴宽之言,陆完藏本“图有十二,各有赞词”,但或因曹勋引序残缺,是以“不知作于何人”,同时又因无画工款识,亦不知何人绘图,至于其谓“此必高宗禅位后,画史追述其事”则当是结合史实的判断,非出自图卷的信息。吴氏之后,《中兴瑞应图》渐著于明人典籍,如文嘉《钤山堂书画记》、孙凤《孙氏书画钞》、詹景风《玄览编》、张丑《清河书画舫》、黄瑜《双槐岁钞》、汪砢玉《珊瑚网》、沈德符《万历野获编》、孙承泽《庚子销夏记》等皆有记载,然大多仅称“图凡六段”,即另有流传更广的六段本《中兴瑞应图》,如严嵩、吴门张氏、项氏等所藏皆为六段,且有沈宜谦、仇英摹本,只不过明人著录信息太过简略,尚不能确定各本之间的关联。至于作画者,则有萧照、苏汉臣、刘松年、李嵩及宋画院中人等不同说法,皆未载缘由,亦不能详辩之。

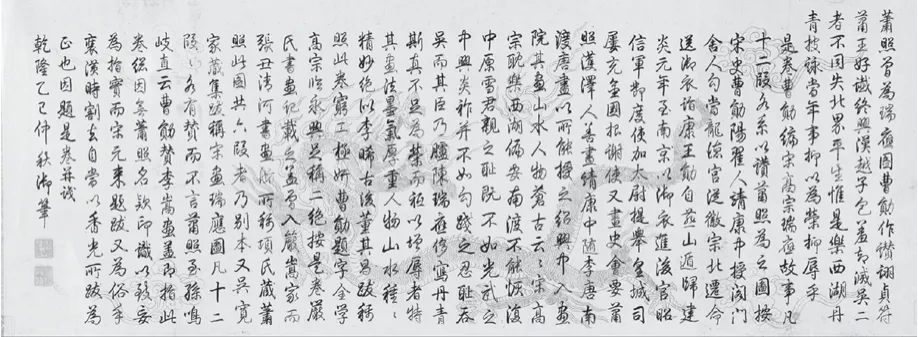

图1 龙美术馆藏《中兴瑞应图》乾隆题跋

图2 龙美术馆藏《中兴瑞应图》董其昌题跋

入清后,十二段本《中兴瑞应图》复见于顾复《平生壮观》、卞永誉《式古堂书画录考》、吴升《大观录》及《石渠宝阁续编》等,皆称有曹勋赞序,且次序与《松隐文集》所载《圣瑞图赞》一致,并附有董其昌两则题跋、周之麟一则题跋,文字基本相同,是以当为同一本。其上又附乾隆御笔:

“是卷《严氏书画记》载之,盖曾入严嵩家。而张丑《清河书画舫》所称项氏藏萧照此图共六段者,乃别本。又吴宽《家藏集》跋称宋画瑞应图凡十二段,段各有赞,而不言萧照,至孙鸣岐直云:曹勋赞,李嵩画。盖即指此卷,总因无萧照名款印识,以致妄为指实,而宋元来题跋,又为俗手装潢时割去,自当以香光所跋为正也。因题是卷并识。”(据龙美术馆本《中兴瑞应图》乾隆题跋整理文字,见图1)

乾隆以之为吴宽、严嵩家藏及孙凤经眼本,但诚如前文所言吴氏藏本曹勋引序已残损,孙氏经眼本的图画次序又与此卷不同,至于严嵩家藏本,《钤山堂书画记》载:“萧照《中兴瑞应图》一。图凡六段。”是知皆非同一本。

六卷本《中兴瑞应图》清人著录甚多且图卷信息颇为详实,大略言之,可分为以下四种:

见载李佐贤《书画鉴影》《石泉书屋类稿》。存四段。高一尺有五分,宽分别为:二尺一寸,二尺余,二尺九寸,二尺四寸。“工细设色,绢素黝暗”“笔锋圆健,墨气深入骨里”。卷上有“张氏伯起方印”“吴门张氏收藏书画长方印”。附毕沅、王文治题跋。

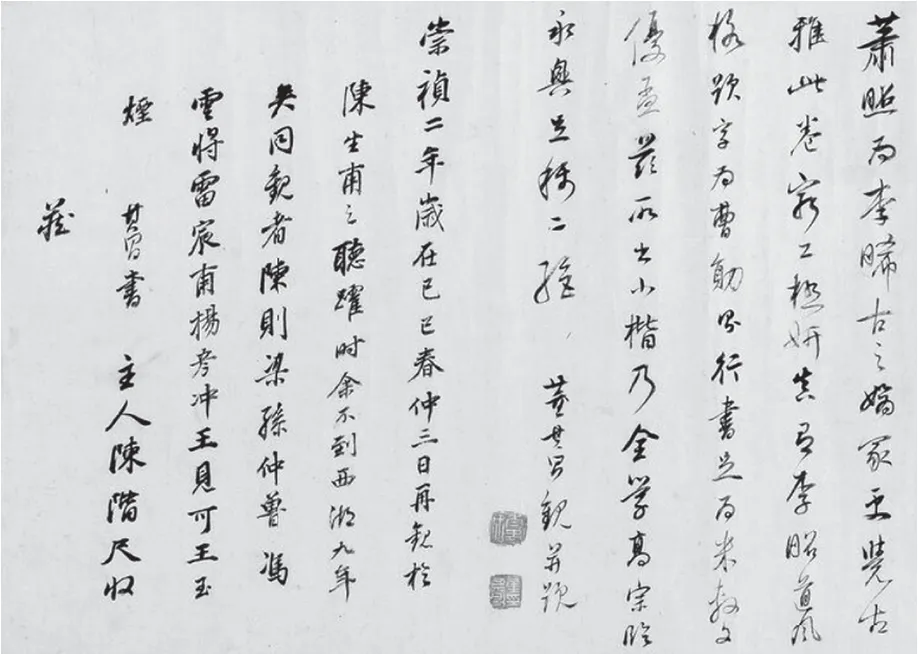

见载潘正炜《听帆楼书画续记》、方濬颐《梦园书画录》。“高一尺一寸六分,阔五尺余”。赞文分别与《松隐文集》所载《圣瑞图赞》第九、十二、十、八、十一、七段对应,末尾题“臣李嵩、萧照合作”,钤“李嵩”“萧照”二印。附董其昌题跋。

徐康《前尘梦影录》载:“《中兴瑞应图卷》六段。南宋萧照画,每段有隶书赞隔之。初为吴子与所得,后归沙子春画士。子春殁后,画又易主矣。”

见载永瑆《诒晋斋集》、朱珪《知足斋集》、陈文述《颐道堂诗选》。“每段长四五尺不等。”六段图画分别与《松隐文集》所载《圣瑞图赞》第十、九、十一、八、十二、七段对应。卷末题“古寺召易非兼带臣李臣箫”,永瑆称:“或谓‘古寺召易非’乃‘故待诏赐绯之半字’而‘兼带’诸字则未得其说。”但对于李、萧合作之语,又认为“不见于书记,存其疑可也”。此本陈文述见时已更加残破,据其叙述款署仅存“寺召易非”,以为“盖‘待诏赐绯’之半”,因“臣李臣箫”等字已残破,故径称“图乃萧照所为”。

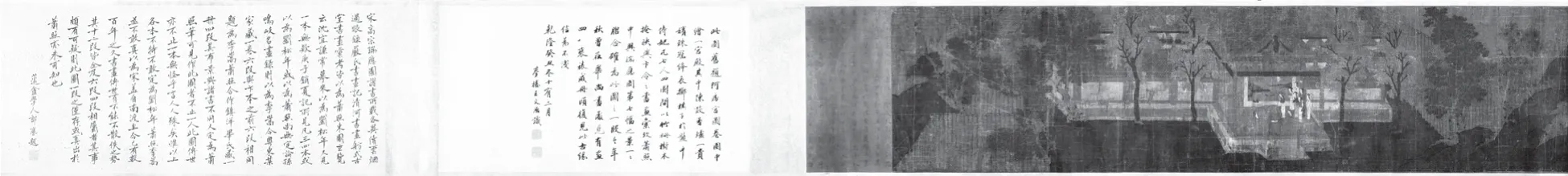

图3 台北故宫博物院藏《中兴瑞应图》

图4 大都会艺术博物馆藏《中兴瑞应图》

由上,《中兴瑞应图》自明中叶见于吴宽《家藏集》以来,不断为明清士人著录、题咏,但他们关注的大多是图卷表面信息或映射出的国家兴亡史实,而对《中兴瑞应图》的一些基本问题却未作考辨,因此或认为其创制“缘高宗以父兄之故不敢言祥,曹(勋)为心膂功臣,自用己意,授萧照图之进御”,或径称萧照受高宗敕命作画,甚至在作画者层面出现了萧照、苏汉臣、刘松年、李嵩及宋画院中人等多种说法,至于作画时间则仅以“高宗禅位后”概之。

明清士人关于《中兴瑞应图》问题的分歧并未随着时代的发展得到厘清,反而延续到了当代学者的研究中。关于作画者的问题,徐邦达先生20世纪80年代便指出《中兴瑞应图》应有一祖本,且“以时间、风格来讲,说它是萧照还比较可能性大一些”,同时又称可能存在出自几个南宋画院家之手的“副本”。虞云国先生通过考证萧照生平进一步确定了其作画的可能。然而大多学者的态度仍比较谨慎,肖燕翼先生即认为“许多著名画迹都有许多传摹本,这是不足为奇的,至于原稿(《中兴瑞应图》)是谁创作的就难于搞清楚了”,邓小南先生则表示“作画者不详,目前所见至少有李嵩、萧照、苏汉臣等几种说法”,其他学者亦基本采用“传为南宋院画家萧照所绘”这一较通行的表述方式。至于创作因由,邓小南、孟久丽、冯鸣阳等皆认为出自君王“睿旨”,目的在于强化政治合法性,且图卷性质属“政治宣传画”,但王瑀却并不赞同此种观点,他认为:“《中兴瑞应图》极有可能与《迎銮七赋并序》中所提到的那件《迎銮图》一样,均只是曹勋个人的艺术创作行为,而非官方的政治绘画宣传工程——很可能是曹勋自己出于对瑞应或者是对统治者的崇敬和热情,制作了这一绘画,以示后人。”

由上,《中兴瑞应图》自著录以来便缺少款识信息,且今存本更真伪难辨,故围绕图卷的作画者、创制目的及性质等谜题很难通过考释图卷本身得到答案。然若追索脉络,细绎其理,可以发现牵连相关问题的根源实在于图卷创制情境或者说创制契机难以明确。由此我们便需进一步回归历史场域进行探索,以揭开隐藏于表层信息之下的图卷谜题。

二、高宗“册尊号”与《中兴瑞应图》的创制契机

曹勋《松隐文集》载《圣瑞图赞序》言及图卷的创作缘起曰:

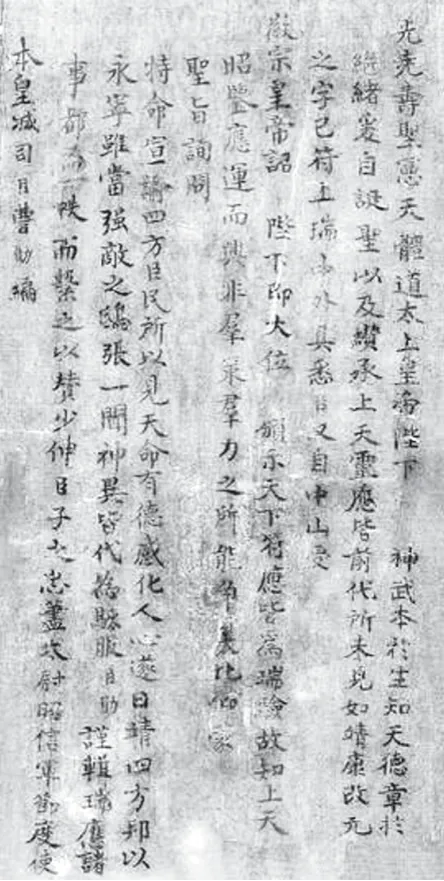

图5 龙美术馆藏《中兴瑞应图》卷首曹勋序

“臣恭惟光尧寿圣宪天体道太上皇帝陛下,圣文神武,本于生知;天德地业,复繇继序。爰自诞圣以及缵承,上天祥应皆前代所未见。如靖康改元,离析其字,已符上瑞,夷夏具悉。臣又自燕山受徽宗帛书,诏陛下即大位,显仁密得符应,皆为瑞验。所以拥珍图,登大宝,居人上,无后艰者,以瑞应昭昭,可考而知。臣仰蒙显仁皇后洎陛下闲燕宣谕,并夷夏所传,皆骇心动目,感化人心,遂日靖四方,再造王室。彼余分闰位,乃欲鸱张一时,遗臭百代,为可骇笑。今略辑瑞应凡十有二,谨稽首顿首,系之以赞,少伸臣子之忠诚。太尉、昭信军节度使、提举皇城司臣曹勋编。”

上海龙美术馆藏《中兴瑞应图》卷首文字与之稍有不同,如“故知上天照鉴,应运而兴,非群策群力之所能争矣。比仰蒙圣旨询问,特命宣谕四方臣民,所以见天命有德”“虽当强敌之鸱张,一闻神异,皆代为骇服”等不见于《松隐文集》。而《松隐文集》中“臣仰蒙显仁皇后洎陛下闲燕宣谕,并夷夏所传”“彼余分闰位,乃欲震耀一时,争衡百代,为可骇笑”则又不见于龙美术馆藏本。然尽管二者文字有异,但通过曹勋叙述可知编汇《中兴瑞应图》的根本目的实为传播高宗圣瑞事迹,“宣谕四方臣民,所以见天命有德”“并夷夏所传”,也就是董其昌所说的“盖为高宗纪”。由此,探寻《中兴瑞应图》的创制情境与契机,显然应格外关注与高宗有关的政治事件。而如前文所述,学者已据曹勋序赞所附官职,基本认同图卷创作时间大致在乾道七年(1171)至淳熙元年(1174)之间。笔者又通过考索《宋史》《中兴两朝圣政》《续资治通鉴》等史籍发现此间正有一件涉及高宗的重要事件或与图卷创制相关联。

乾道六年(1170)十一月,孝宗依“三年一郊”礼例于南郊亲行大礼,合祭天地。礼毕,又依“册尊号”制,以“大礼庆成”请上太上皇、太上皇后尊号。经过孝宗率群臣两诣德寿宫上表,高宗同意了此议。十二月,孝宗诏令:“侈家国非常之庆……光尧寿圣太上皇帝宜加上尊号曰‘光尧寿圣宪天体道太上皇帝’,寿圣太上皇后宜加上尊号曰‘寿圣明慈太上皇后’。”并令有司详具仪注。乾道七年(1171)正月一日,孝宗即率群臣至德寿宫奉上册、宝,册文极力称扬高宗“自陶唐氏以来,陛下一人而已”云云。而若将前引曹勋赞序与此册文相比较,便能很容易发现二者间的关联:

“(高宗)圣文神武,本于生知;天德地业,复繇继序。”(曹勋《圣瑞图赞序》)

“(高宗)圣文神武,两尽其极……非与天同功乎?……非与天合德乎?”(《册尊号文》)

显然,曹勋《圣瑞图赞序》直接沿用、化用了《册尊号文》中的话语。

至于“册尊号”典礼的过程则是百官称贺,十分隆重,孝宗即概之曰:“邦家非常之庆,汉唐所无。”只不过,相较典礼的实施,更值得关注的还是高宗对待此次“册尊号”的态度。

如所周知,宋承唐制,每遇大祀,群臣皆需依礼拜表请上尊号,但自太祖以来“或三上,或五上,多谦抑弗许”,神宗元丰三年(1080)更特别诏令“今后每遇大礼,罢礼部表上尊号”,此后除徽宗、高宗禅位时依“内禅礼”加上尊号,余皆不允所请,尤其是绍兴十八年(1148),礼部、太常寺尝收到一千三百余人奏表请求加上尊号,高宗仍谦抑不受,且敕令有司今后不得再接受相关奏表。由此,乾道六年(1171)高宗仅在群臣两次上表后便欣然同意了请求,且在典礼结束后“太上圣意甚喜”,如此鲜明的反差,可以说便显得别具意味了。

事实上,考察南宋初期的政治形势,高宗向来主张与金国言和,可孝宗却志在恢复,即位不久便不顾高宗反对发动“隆兴北伐”,尽管次年北伐失败,孝宗再度与金国议和,但这实际已显示出违逆高宗之意。由此,高宗虽退处德寿宫,但相关朝政律令,官员任免,甚至礼仪行使始终不愿完全放权,如殿试第一甲的策文誊本皆需太上皇过目审定,“凡登进大臣,亦必奏禀上皇,而后出命”,落职官员若得太上皇邀请宴饮则有望复职。可以说,高宗仍在不断巩固自身地位,彰显权威。同样的,他退位后欣然接受“光尧寿圣宪天体道太上皇帝”尊号,显然也正是希望以此继续弘扬声名。而从孝宗的角度看,他继位本就艰难,北伐失败后,更不得不下罪己诏,依遵太上皇旨意与金国议和,可以说作为新天子,其权威受到了沉重打击,但他仍不忘恢复,《四朝闻见录》载:“上每侍光尧,必力陈恢复大计以取旨。”因此,他也希望通过加上尊号逢迎高宗,得到其支持。

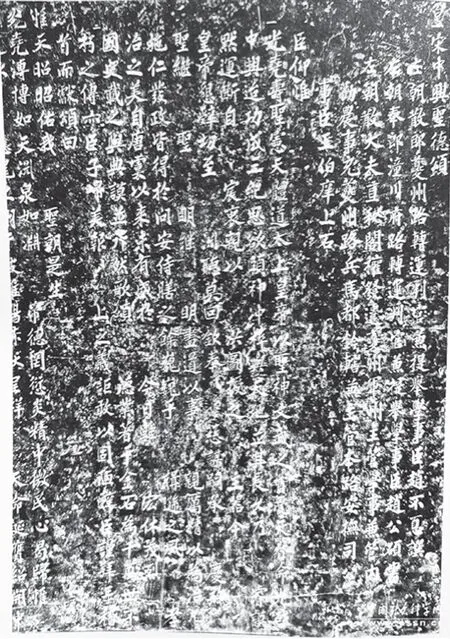

图6 《皇宋中兴圣德颂碑》(局部),重庆中国三峡博物馆藏

综上,再梳理乾道七年(1171)至淳熙元年(1174)间的史实,除“册尊号”外,并无其他重要事件牵涉高宗,而“册尊号”实际又表明在德寿宫与孝宗皇宫双重皇权对峙下朝政大权仍以高宗为主导的事实,由此再度检视《中兴瑞应图》“盖为高宗纪”的创作目的,遂可推测乾道七年(1171)的“册尊号”事件,很有可能正是创制《中兴瑞应图》的契机。

当然,为了证实上述推测,我们还可作进一步考察。事实上,在彼时的政治环境下,《中兴瑞应图》的创制并非孤立事件,还有一事例能与之相互印证。

在长江三峡夔门段南岸陡壁间有一摩崖石刻,由宋人赵不息撰、赵公硕书、王伯庠刻,名《皇宋中兴圣德颂》(今已切割搬迁至重庆中国三峡博物馆),观其序曰:

“光尧寿圣宪天体道太上皇帝,以圣神文武之资,受天眷命,光启中兴,迨功成三纪,思欲颐神冲粹,与天地并其长久,乃睿谟默运,断自宸衷,亲以洪图,授之主器。今皇帝恳辞切至,渊听莫回,钦奉慈谋,嗣承庆祚,圣继圣,明继明,尽道以事亲,厉精以为治,凡施仁发政,皆得于问安侍膳之余。维维乎,楫逊之风,孝治之美,自唐虞以来未有盛于今日。虽宏休茂烈,国史载之,与典谟并行,然歌颂德业,著于金石,为千万世不朽之传,亦臣子归美报上之义,讵敢以固陋辞。”

赵氏颂序大力称扬高宗、孝宗之治“唐虞以来未有盛于今日”“与典谟并行”,然两相比较,又可明显感受到对待二帝态度的差异,其谓高宗云:“以圣神文武之资,受天眷命,光启中兴,迨功成三纪,思欲颐神冲粹,与天地并其长久,乃睿谟默运,断自宸衷,亲以洪图,授之主器。”言辞间充满了至高无上的歌颂。至谓孝宗则曰:“今皇帝恳辞切至,渊听莫回,钦奉慈谋,嗣承庆祚,圣继圣,明继明,尽道以事亲,厉精以为治,凡施仁发政,皆得于问安侍膳之余。”明显是在凸显孝宗继承高宗圣道治国及孝宗对高宗的恭敬与孝道,尤其是强调“凡施仁发政,皆得于问安侍膳之余”更直接表明朝政权力的核心为高宗掌控。

由此,将《中兴圣德颂》的主题意旨与《中兴瑞应图》的创制目的相比较,可见二者之核心关键皆在于颂扬高宗。而再结合《中兴圣德颂》篇首谓“光尧寿圣宪天体道太上皇帝”云云,碑文末尾题“乾道七年夏四月刻”,以及颂文中直接出现的“恭上鸿名(尊号),辉光益新,至矣尊亲”语句,显然其撰写、刻石与乾道七年(1171)正月的高宗“册尊号”事件有着密切关联。循此推之,在相同政治背景下产生的具有相似主题的《中兴瑞应图》,自然很有可能同样是以此为契机而创制的。

三、《中兴瑞应图》创制目的及性质的再考察

《中兴瑞应图》长期以来被学者认为出自君王“睿旨”,具有政治宣传功能与性质,是以归入“政治宣传画”中。然如前所述王瑀却不赞同这种观点,在他看来相比《三朝训鉴图》 《孔子并七十二贤赞》《耕织图》等有迹可考的政治宣传工程,始终无法找到南宋关于《中兴瑞应图》的记载,其在南宋政治生涯中可以说并未发挥效用。同时高宗对待瑞应态度消极,当不会主动提出制作相关图卷,加之曹勋又有着不如意的仕途,时人对其存在“人品不高”的评价,故即便是为政治宣传,也不可能交由他主持。由此,再结合楼氏家族《耕织图》的案例及曹勋《迎銮赋序》中流露的以《迎銮图》传示子孙的观念,王瑀认为《中兴瑞应图》的创制当是曹勋个人行为,目的同样在于传家昭示子孙。

诚然,相比《三朝训鉴图》,《中兴瑞应图》并无“复令传模,镂版印染,颁赐大臣及近上宗室”的记载,亦非如《耕织图》“蒙玉音嘉奖,宣示后宫”,确实不能简单将之视为出自君王“睿旨”的政治宣传画,但若视其为曹勋传家昭示子孙的私人行为仍有待商榷。

首先从《中兴瑞应图》作画者角度看,尽管有萧照、苏汉臣、刘松年、李嵩等多种说法,可在身份类别上他们皆属宫廷画家,而古代宫廷画家虽不乏出于己意的私人创作,但结合《中兴瑞应图》描绘的高宗瑞应事迹及曹勋序文提到的欲实现镇服“余分闰位”者的政治愿望,显然图卷不可能出自画者或曹勋私意。其次,高宗执政期间虽不热衷祥瑞,但《中兴瑞应图》中的相关故事却流传颇广,概因其为帝位的合法性提供了助力,是以得到了高宗的默许或支持,由此相关瑞应图卷自然不能等同于其他瑞应,其可谓具有特殊意义。再次,曹勋早年仕途不顺,然绍兴十二年(1142)因迎归韦太后有功,逐渐受到高宗重视,至乾道间出入两宫,更深得高宗、孝宗信任,已然显赫于朝。最后,《迎銮图》乃曹勋请辞归乡时由高宗恩赐所得,图卷创作的初始目的应在于庆贺韦太后归朝,至于《迎銮赋序》中“传家示子孙”之言,曹勋之意实为“作此图赋以传家”,非谓以《迎銮图》传家。

事实上,综合南宋初期的历史情境及关于《中兴瑞应图》创作契机的考察,图卷的创制实则既非官方的政治宣传也非纯粹的私人行为,而是中兴以来“文丐奔竞”时代环境下曹勋的献上之作,以下从三个方面予以揭示。

第一,“绍兴和议”后,受高宗“和戎国是”政治策略影响,文士为迎合上意,往往“奔竞于适应高压政治的以歌功颂德为内涵的话语系统中”。他们一方面遇事而歌,即兴而颂,创作了大量谄诗谀文;另一方面又因高宗雅好书画,且视书画艺术的繁荣为国家中兴的象征之一,故而积极呈书献图,《绍兴御府图书式》即称“(高宗)睿好之笃,不惮劳费,故四方争以奉上无虚日”。由此,在“共图中兴”时代氛围下,每遇典礼盛事,往往可见士人颂诗写赋,进献书画,其已然成为一种极平常的仕宦方略,并演变为颇具时代特征的政治气候。

第二,曹勋以门荫得官,所领忠州防御史、枢密副都承旨、提举皇城司等虽属武职,却“自奋文墨”,诗文书画兼善,《松隐文集》中不仅载有《迎銮赋》《乾道圣德颂》《恭进德寿芝草》等大量颂圣文辞,还留存不少御赐书画题跋,尤其是据《绍兴御府书画式》载曹勋还曾负责鉴定高宗秘府所藏书画:“应搜访到法书墨迹,降付书房。先令赵世元定验品第进呈讫,次令庄宗古分拣付曹勋、宋贶、张俭……等覆定验讫,装褫。”“应古画如有宣和御书题名,并行拆下不用。别令曹勋等定验,别行譔名作画目进呈取旨。”可见,他积极参与到了高宗“共图中兴”的文艺建构之中。同时,曹勋乾道二年(1166)便已致仕退居天台,但乾道五年(1169)又“被两宫墨敕到行都”,至乾道七年(1171)十月,他在临安期间的主要工作正是参与高宗、孝宗的艺文赏鉴活动,是谓“乾道间出入两宫,奉清燕之闲,最承宠眷……一时笔墨类多出其手”,如《恭题太上皇帝赐御制御书翰墨志》《恭题太上皇帝赐真草宸翰》《恭题今上皇帝赐御书阿房宫赋》等皆作于此间,亦可为证。由此,曹勋很可能正是因其文学侍从身份,熟知高宗喜好,故乾道六年末至七年初(1170—1171)高宗“册尊号”后,才特意通过辑录瑞应,进献图卷的方式进行庆贺。

第三,前文叙及宋宗室赵不息于乾道七年(1171)初撰《中兴圣德颂》进献高宗、孝宗,并由王伯庠刻石三峡夔门。事实上,《中兴圣德颂》又尝翻刻于永州浯溪,且其后附有一则跋文,云“以未上□□□命□留刻□□□□至□始能入石”,意即颂文需先经朝廷审定方能刻石。而据刘兴亮考证:“在宋代中兴颂等政治色彩强烈的颂文创作后,作者一般都会先呈送朝廷,然后才会传抄流布。这种做法一方面有取悦君王之意,另一方面也有中枢备案、审阅的味道。”由此联系曹勋《圣瑞图赞》,今传《松隐文集》本与上海龙美术馆藏本文字略有差异,且“两相比较,画图上的序文语气显得更为强硬”,究其缘由,实际正在于《中兴瑞应图》与《中兴圣德颂》类似,皆属献上之作,且曹勋赞文同样具有强烈的政治色彩,自然需报呈审阅后才可抄录上图。

综上,基于曹勋《圣瑞图赞序》对高宗《册尊号文》话语沿用、化用的表达方式,以及其与《中兴圣德颂》的互证关系,再结合南宋初期的政治情境,可以发现乾道七年(1171)正月的高宗“册尊号”典礼,当是《中兴瑞应图》的创制契机。概因曹勋在乾道五年(1169)奉诏至临安后,主要以文学侍从身份参与两宫艺文活动,熟知帝王喜好,了解政治风向,是以当高宗“册尊号”“文丐奔竞”四方来献时,遂揣摩上意,通过辑录高宗瑞应事件的方式向高宗献图。不过,又因《中兴瑞应图》是以高宗为主题,故图卷在制作前应已得到了高宗的同意。同时,再对照《中兴圣德颂》的撰写、刻石过程,曹勋赞文最初或未直接附于图卷之上,而是以单独文本的形式随图进呈,后经有司审定修改才抄录至图卷。换言之,《松隐文集》所载《圣瑞图赞》很有可能是曹勋留存家中尚未上图的初稿,上海龙美术馆藏《中兴瑞应图》中的文字则是经审订修改后抄录上图的定稿,这也是二者略有差异的原因。