举家体制下的资本兑现:一项基于大城市中产青年住房消费意愿的观察

□ 刘凯强

自“98房改”后,中国民众迎来了去福利化的商品房时代,代之而起的是消费者结合自身收入、需求、品位等因素,通过货币让渡挑选“理想类型”住宅。随着医疗、就业、教育、科技等舒适物批量汇集于国内一线或部分早发二线城市,资源稀缺性与当地住房产权过度挂钩所激发的房屋溢价,已然是横亘在青年“安居”面前的头号障碍。然而,在节节攀升的置业成本下,原生家庭条件或自身综合素养尚可的中产青年却不甘仅满足于刚性约束的“住有所居”,而是仍憧憬一定弹性张力的“住有所质”。客观审视,青年个(群)体正处于人生发展起步期,单独依靠本体力量较难完全达成“向上安家”的消费偏好。此时,不得不依托一种举家体制来整合各方资本以兑现住房自有。有鉴于此,本文一方面,旨在深度剖析大城市中产青年品质化住房消费意愿的具象表征及生成动机;另一方面,试图多视角分解出举家体制背后涉及的渠道支持。

一、家庭与住房自有的两类文献检视

个体萌发购房想法时往往会在家庭内部统一协商,核心成员的阶段性考虑或长远性规划直接决定了个人住房获取水平。在此之上,围绕家庭与住房自有间的交互关系,学界分化出“去家庭化”(Defamilialization)和“再家庭化”(Re-familialization)两条解释路径:前者设定个体以原子化方式存在,在国家或市场的制度安排下,倚靠自身的资源摄入获得住房;后者则设定家庭成员的资本禀赋及成员间互动质量,这会较大波及个体的住房机会,而个体购房环节同时也在反向重构家庭成员交往联系的情感亲疏。

1.市场与国家框架下的住房“去家庭化”

过去20多年间,中国住房体制发生了巨大变革,众多学者相应将市场经济演进和国家政策变动,判断为研究居民住房自有模式转变的绝对前提。Clark指出,个人住房消费特征受房地产市场及“在地化”社会经济制度所合力干预,中国由福利分房走向商品购房正是计划经济向市场经济转型的缩影[1]。阎云翔认为,改革开放引起诸多领域的体制转轨,加强了中国社会“去集体化”趋势,青年夫妻的“住房胜利”(The Triumph of Housing)得以大幅削弱“父母权威”(Parental Authority)。即便家庭这种连接形态依然保留,也对子女个人事务决策的影响式微[2]。邓金杰等表示,我国土地和金融等制度的新自由主义色彩改革,建立起阶层差异化的住房自持体系,由此也发端了空间隔离、住房阶级不平等、城市新贫困等社会矛盾[3]。Forrest和Izuhara对比中国不同时期人们获取住房的规律发现,无论是计划经济还是社会主义市场经济时期,中国居民住房消费结果都烙印着强烈的制度属性,家庭扮演的仅是执行者角色,用来将国家意志下的住房政策落地[4]。总体而言,“去家庭化”本质上折射的是政府调控或市场机制以及两者间关系在个(群)体购房导向中所占权重。

2.代际视域下的住房“再家庭化”

一些学者对“去家庭化”观点蕴含的合理性时有反对声音,指摘其立场摈斥了中国几千年熟人社会所遗留的情感场域,忽略直系亲属间在下一代购房时予以的代际补偿。Goodman强调,在恪守责任、孝道、奉献等儒家文化的东亚社会,家庭历来承担着提供福利的重任,尤其是当东亚大城市(东京、中国香港、北京、上海等)的年轻人越来越无法独立解决住房问题时,越会多途径加深对家庭资源的占用。家庭介入是国家或市场调整资源分配时个人与之斡旋的关键力量[5]。李秉勤考察天津市青年群体住房现象后明确,本埠和外埠青年住房维度的差别不仅取决于户籍制度的限制,更取决于自身对家庭资产使用最大化的策略[6]。钟晓慧从纵向历史角度表明,新中国成立前、计划经济时期、住房改革后,家庭一直在为个人住房环境最佳化供应保护,且伴随房价快速增长,保护强度和时间不断双重上升[7]。黄建宏则辩证看到子女住房获得中不排除子辈的自致因素,但更多时候父辈的先赋资本才是一锤定音的因素。这点不管是在权力集中的封建或计划经济阶段,还是在宣称公平正义精神的市场经济中皆普遍适用[8]。这些研究似证明就住房消费截面,中国式家庭的代际关系并未疏离且代际哺育有增无减。

综融两条分析理路,笔者以为,“去家庭化”范式的价值在于清晰点明,我国青年住房消费须在国家方针和市场机制赋予的交易架构中延展,遵循社会主义市场经济运行规则是首要先决。但该逻辑并不能细致回应为什么中国社会绝大多数家庭会出现两代甚至三代人集体筹资购房,忽视了家庭成员在青年购房中的资本输出。而“再家庭化”则完整诠释了大城市高房价现实下,年轻人住房自有进程中浮现的“新家庭团结”:一方面,假使家庭资源越丰富,子女越会凝聚积极主动的住房消费意愿;另一方面,“再家庭化”运作机制饱含张力。在单位制解体、社会保障制度非健全、市场风险等外部冲击下,家庭成员间的利益合作,为青年住房获取织密了相对牢固的兜底网。是以,“去家庭化”为我们设置出当下大城市中产青年住房消费意愿及行动的宏观场景;而“再家庭化”则径直阐明中产青年将住房消费意愿实践化的中观机理。

二、“踮脚型”意愿:大城市中产青年住房消费的写实

大城市房价的居高不下,会在中产青年群体内产生一种“踮脚型”消费意愿。即他们既不甘居住在“老破小”或地段普通的小区;但手握预算又难以在市域顶级区域置业,只得借助家庭力量筹措资金尽可能践行自己“朝上够”的美好住房期待。本文采取质性研究方法在H市抽选12名中产青年(姓名已技术化处理,编码F为女性,M为男性)作为样本(见表1),于2022年1月初启动调研,同年3月底结束,经过事后整理辅之理论凝练,尝试厘清“踮脚型”消费意愿的具体特点。笔者选取H市为田野点基于三个原因:其一,H市是近15年国内发展最快的城市之一,整体指标已达“新一线”城市,符合本文所界定的“大城市”范畴。其二,截至2021年底,H市城镇人均可支配收入位列全国第35位(53208元),但全市(不含下辖县域)住宅均价却位列全国第17位(21756元/m2)。近5年各区平均涨幅超过45%,部分黄金区域涨幅高达100%,全市整体涨幅位列全国第二。其三,2021年H市各大银行限贷背景下,房屋成交量仍超过14万套(新房超6万套、二手房超8万套),表明H市房地产事业处于高温状态,住房消费规模具有数字代表性。

表1 被访中产青年住房自有基本情况

1.货币踮脚:愿为心怡住宅肩负“理性赊欠”

新中国成立之初在市域范围内广泛实行单位制,城镇居民被分配至由国家控制的各级/类“单位体”中。这些集体组织给予了人们社会生活所需的合规性权利及身份,城镇居民住房自有匹配的也是一种政治赋权下的“福利分房”。而1998年住房改革实施后,房地产事业兴起的市场逻辑转型,使得原先政治资本主导下的住房获取逐步被经济资本所继替,个体步入了货币赋权下的“商品购房”时代,市民在住房市场中的自主性接续强化,开始根据拥有财富和人生规划灵活寻找目标住宅。此背景下,相对收入水平较优、业务技能较强、视野格局较广的中产青年,常常会比刚需客户在住房选择上余地更大、诉求更多,更愿也更能为购置心怡住宅担负略高一筹的成本。

中产青年怀有的这种“置业希冀”实则是对自身及家庭未来发展前景的务实把握。意如经济社会学家丹尼尔·卡内曼(Daniel Kahneman)言之,个人理性的经济实践分为早期编辑(Editing)和随后评估(Evaluation)两个阶段。前者是对该实践潜在生成的多种结果进行初步分析和简单形式的复现;后者是对这些已经预先感知到的实践结果数度权衡,遴选出能诞生最高价值的结果展开现实行动。[9]时下,大城市中产青年敢于建构“向上踮脚”的住房消费意愿,一方面是事前现有或通过借/贷款所储备的资金事实(首付),能够触及边缘改善类住宅的货币门槛;另一方面更是经过全盘计算,对家庭整体性事后还款(月供)能力抱有信心。被访者M4的口述印证了此点:

“前年买房也看了很多楼盘,手里110万元的首付比较尴尬,贵的楼盘吧,后面月供太重;便宜的吧,不是地段太偏就是楼龄太长。反复斟酌很久才定了X这个盘,总价、地段各方面在H市中等偏上吧,关键户型家里人都挺喜欢。虽说月供有点压力,但勉强还能承受。”(访谈时间:2022/1/19)

可见,中产青年会将个人/家庭偏好、货币阈限、生活态度等主客观标准充分嵌入住房消费的过程之中,并在可掌控区间内最大程度预估所持显、隐性资产的购房效能,以提高对品质化住房的占有概率。

2.区位踮脚:综合衡平后的“边缘核心最优”

常规意义上,商品房的市场基本定价取决于两项要素:一是所在城市外部房价整体定位的高低;二是距离城市内部核心区位的远近。纵观人类近现代的城市布局结构进化出同心圆和多核心两类模型,前者经城市社会学者欧内斯特·伯吉斯(Ernest Burgess)等概括,城市早期的生态空间是由满足人们不同需求(生活、生产、消费等)的地理区位环绕某个点形成功能中心区,并以该“单中心”向城市外延圈形扩展[10];后者是人文地理学者爱德华·乌尔曼(Edward Ullman)观察到第二次世界大战后美国得益于在交通工具、网络信息、劳动力方式等领域的进步,城市区块渐渐涌现多个中心,并协同固定为刺激当地经济、政治、文化等资本高阶发展的“多元极”(Multiplepole)[11]。一般而言,多核心样态相比同心圆样态在城市舒适物资源平均布局方面更显合理。但从实际效果看,两者皆会将市域中流动房源的价格,默认与距离舒适物资源中心的区位远近数值化分割。

以此,我国各大城市房价展现出一种“区位层差”的共性特质,即低价住宅靠近反舒适物(重工业、物流园区、公墓等)或无舒适物配套的远郊;中价住宅临近教育、金融、服务业等舒适物辐射的边缘区域;高价住宅则毗邻CBD、政府办公地、市内交通枢纽、顶级学区等高级舒适物。这随即在中产青年群体中形塑了一种“选房悖论”:主观上,虽然对城市一流区位住宅流露艳羡,但客观上,桎梏于该区域房价超过个人及家庭可承载消费上限,只能退而将购房目光圈定格在次核心区位。被访者M7表示:

“谁都知道ZW、BH区各类设施在H市最好,可价格也高啊,买房的时候也去看了,但眼下财力有限,硬买负担很重。BY区这两年也是H市主打区域,现在比起那两个区稍弱一点,但环境、位置、商业配套在H市也算中上等,潜力也大,比YH、XZ那几个区肯定强不少,最后‘够了够’买在了BY区,比上不足比下有余嘛。”[截至2022年3月底,H市9区(不含下辖县域)住宅均价大致分为四档。一档:ZW、BH区;二档:GX、BY、LY区;三档:SH、JK区;四档:YH、XZ区。](访谈时间:2022/2/20)

显然,区位因素已经深刻贯穿至当前中产青年住房消费时的交易意愿:核心区位的房价令其“望洋兴叹”,边陲区位的住宅却又“不屑一顾”,综合下来,边缘核心区位应是多数中产青年理性购房的最佳归宿。

3.品牌踮脚:立足风险规避青睐“口碑优势”

2021年9月,恒大集团的“暴雷”霎时在全国房地产市场中掀起旋涡,各地购房者对交房风险的忧虑急遽蔓延。住房消费牵涉的多是大宗金额,体量之于普通购房群体来说堪比“身家性命”,他们极度畏惧任一隐患引致住房获得链骤然断裂。然而作为社会进阶的必然衍生物,消费端的现代化风险却又难以跳脱。如同乌尔里希·贝克(Ulrich Beck)判定,早期工业社会的轴心是财富生产,且财富的生产尚能统治风险的生产;而消费社会中的轴心已经演变为对财富的消费,且随着人类消费活动频率加快、边界扩充、决策增多,消费风险的“人化”(Humanization)趋势会反过来威胁全社会的财富安全[12]。商品房的非福利化自筹,意味着整个交易过程中一旦卖方契约背离,由此携夹的财产损失只得买方独立承受。而动辄数百万的总房款及其后对生命周期事件的连环打击足以摧毁一个家庭。考虑至此,中产青年置业事先会慎重审视意向房企日积月累的民间口碑,并筛选知名房企尽量规避风险袭扰。

首先,规避延期交付风险。大城市的热门楼盘往往开盘即售罄,故多以期房或准现房形式出售。但一些资金实力单薄、财务运转亚健康、战略盲目扩张的房企,在收到购房款后并不及时支付供货商和施工方的建筑成本,而是用作他途业务拓展,其恶果就是将工程停产和工人停工导致的延期交付或烂尾风险转嫁消费者,以致付出不菲首付且仍在还供的购房者无法在合同约定期限拿房。其次,规避房屋低质风险。不同于中小房企前期“报喜不报忧”的营销宣传和中期的偷工减料,口碑优势开发商(国企、央企)无论是出于维护企业正面形象,还是秉持对消费者负责,后期交房细微处(车库、消防、绿化、室内精装等)还是相对令人满意,业主集体维权率较低。最后,规避物业品质缺失风险。大牌房企或是旗下拥有高端物业,或是与市场上的高端物业强强联合。优质的物业服务不仅提升业主居住幸福感,更为房屋将来的升值保驾护航。被访者F1谈道:

“同等地段小开发商虽然比招商、华润这样的国企、央企便宜些,但除非是预算真不够,只要能凑凑,都要选大开发商。别的不讲,两三百万元的房子要烂尾怎么办?去年和我一起看房的同事买了隔壁X盘,现在开发商资金链断了,好多业主又是上访,又是市长热线,太闹心了。”(访谈时间:2022/1/16)

4.空间踮脚:居住体验想象中的“不局促考量”

我国城市居民的住宅空间大致历经了从狭窄(新中国成立初至20世纪90年代后期)到宽松(90年代后期至2012年)再到“狭宽并举”(2012年迄今)的三重变迁。近年大城市房价普涨,使部分原本预算就受限的消费者所能购置房屋面积进一步萎缩。特别是北京、上海、深圳等地,70~80平方米几乎是大众购房群体可企及的极限建筑面积。H市作为“新一线”城市,2018年后成交住宅的众数会集于90~110平方米,100平方米左右的“小三室”更是热销。但从长远看,住房空间的极致压缩易引发人们居住体验的心理局促感。中产青年各项资本存在适当张力,会比刚需青年更在意房屋的宽敞,即使多承接一定货币重压,也意图避免入住后的生活烦恼。这一“空间执念”源于三层考量:

其一,活动面积“不局促”。与刚需客户囿于硬性购房准入不同,中产青年更重点关注购房准入后日常生活的舒适度。尤其是结婚生子后面临的居住成员加入和生活用品堆放,过于狭小的室内面积已很难满足家庭基础性活动所需的空间,遑论不定期举办的亲友聚会、私人宴请等仪式性或情感性活动。其二,成员关系“不局促”。住房为年轻人提供了一个以自主性收获放松、休闲、解压等正向情绪的台后场合。青年独居时住房空间对成员关系的影响尚未暴露,但后期围绕带孩子、做家务、赡养老人等琐碎事件萌生的意见分歧,极易松动家庭内部团结。一边是父母的搬入缩减了同辈夫妻间的隐私空间;一边是育儿细节、生活习惯、消费观念上的出入,造成异辈间的关系紧张。其三,生活风格“不局促”。住宅面积大小决定了住房消费总价,进而决定了住房阶级圈层的高低。马克斯·韦伯(Max Weber)用“生活风格相投”(Lifestyle of Similarity)来解释缘何有着接近身份地位、价值信仰、社交规则的人能在某一共同体内和平持久相处[13]。中产青年为远离与“恶邻”相伴而生的摩擦,宁愿提前掷高价,选择生活风格及趣味相仿或更高的邻居。被访者M3如是说:

“2018年那阵,我预算其实能买ZW区八十几平方米的房子,但考虑一下,ZW区虽然在H市最好,但八十几平方米的房子去掉公摊,套内勉强70平方米,太小了。现在没感觉,以后有孩子空间就不够了,爸妈要再来带孩子就更挤不下,到时候家里矛盾肯定变多。所以最终还是在BY区买了个122平方米的四室。这个小区在BY区算好的,邻居素质也有保障。”(访谈时间:2022/1/11)

三、因何向上?大城市中产青年购房意愿的复叠动力

剖析此刻正弥散在大城市中产青年群体内的“踮脚型”住房消费意愿,既要发掘社会结构更替引起的外构动力,还应共情消费者本体系统孵化的内源动力。

1.城市化辐射优质发展要素“向心集聚”

亚里士多德(Aristotle)曾言,“人们为了生活来到城市,也为了更好的生活而留驻城市”[14]。现今国内各城市城镇化率递涨所带来的不单是数字上的人口“向心”,更是内涵上的各类发展型资源“向心”。与之引申出一种“二律背反”:大城市房价因教育、医疗、就业等优质性发展资源的高度集聚而激增;但中产青年群体却并未因住房消费成本暴涨而逃离大城市,反而房价越高越扎堆涌入。这一景象看似矛盾,实则生动反映出中产青年购房“地理择优”的根本动因,即大城市丰沛的资源配套,一方面在生产端辅助人们全面实现个人价值;另一方面又在消费端提升人们生活质量。

首先,大城市优质发展要素的“向心集聚”使个体发展机遇更加充足。哈佛大学经济学教授爱德华·格莱泽(Edward Glaeser)将城市比喻为“公共机会蓄水池”(Common Chance-Pools),用以形容人们在大城市中凭借自身综合能力,收获更多平等式的发展条件和开放式的发展空间[15]。人们因求学、求职、婚恋等各自原因来到某一大城市,其背后终极目的还是为占有更多良性资源,以满足自己及家庭成员生理、安全、社交、尊重、自我实现等递进式需求。中产青年将购房甚至“购好房”,潜移默化的笃定是合法性解决由“新居民”到“新市民”角色转化的直接方式。他们通过住房自持获得“城市主人翁”的制度性身份,消除了漂泊不定的无根感,更踏实地争取多方资源达成社会地位的向上流动。

其次,大城市优质发展要素的“向心集聚”使个体消费诉求更易落地。大城市空间中林立的大型百货、浓郁的消费氛围、完善的“生产—销售”链,会创造多个规模庞大且档次高级的在地购买圈或市场圈,从而推动与高品质生活息息相关的消费要素比在中小城市更完整地暴露于公众面前。这些集中在大城市的高档消费要素,不仅让市民阶梯式的消费欲望有了实践场地,还会在本地中产青年的住房消费意愿上形成一种地方消费主义,即乐意适量支出超额生活成本,以在消费舒适物系统发达的城市中心或次中心置业。

2.婚配竞争促成压力式“门当户对”

结婚成家是青年社会化历程中的重大任务之一,也是从原生大家庭走向次生小家庭的分水岭。2020年第七次全国人口普查数据显示,国内未婚人口男女性别比高达152.95(女=100),20~40岁单身男性比女性约多出1752万。适婚青年性别结构失配进一步增加了男性成婚难度,年轻人婚配行为与住房消费间的硬性捆绑也随之变的错综复杂,“无房不嫁”现象在中产青年群体内大有延伸为“无好房不嫁”之势。

这是因为在我国传统理念中,“门当户对”是婚恋当事人、各自父母、亲朋好友间衡量一段婚姻是否匹配及长久的民间标准,婚姻缔结不但涉及男女情感的互相接纳,更涉及双方家庭资源的交换叠加。然而,这种搭建在资源互换基础上的“门当户对”隐含了一类经济不平等:男方对女方在婚姻资源中的关键评价主要体现在容貌、年龄、气质等非货币化指标;而女方对男方在婚姻资源中最关键的评价却体现在收入、职业、财富等货币化指标。在中国,住房恰恰又被各界泛化定义为最直观反映男性个体及其原生家庭在婚恋市场中的竞争力资本,这就使得中产男青年不得不通过释放“有好房”的信号,来增强挑选另一半及而后在小家庭中的优势地位。结婚买房也由初始的仪式型消费(有房就行)过渡到如今的展示型消费(要有好房)。正如皮埃尔·布迪厄(Pierre Bourdieu)所言,“夫妻在家庭关系中的位置,亦即在对家庭事务合法垄断权的争夺中‘获胜’的可能性,从来就与彼此所拥有的或带来的物资象征(性质因时代和社会而异)相关”[16]。针对“门当户对”式婚恋而采取的“向上购房”,被访者M1深有感触:

“我未婚妻家是银行系统的,个人素质和家庭背景都不错,在老家和H市都有房,结婚倒没硬性要求我家买房。但我自己包括我爸妈,还是觉得要买套婚房,否则以后在女方家腰杆不硬,外人保不齐也有非议。可问题来了,我对象住BH区,不大接受婚后还搬去差的YH、XZ区住。最后根据我家现有条件折中买在了BY和BH区的交界处,就这我们家也倾尽全力了,结婚压力变成了房贷压力。”(访谈时间:

2022/1/6)

为迎合民间婚恋观中“门当户对”的择偶设定,而举家之力践行“买大不买小、买新不买旧、买好不买差”的升级化住房消费意愿,不只是被访者M1的个性案例,几乎是现下中产适婚男青年的共性群像。

3.住房持有与地位融入“关联神话”

住宅起初仅是为人类提供遮风挡雨、放松休息、安全温馨等自然属性的居住实体。但进入商品房时代,资本、权力、身份等大量分层化元素被卷入住房市场,住宅被额外镀上了一层社会属性,鲜明标识出个体及家庭的社会地位。伴随大城市房屋溢价加重,人们越发将资产量级、文化品位、人脉关系等评价指标一并纳入住房社会属性的实质内容中,根据个体住房条件结构人为划分出所谓的“住房地位阶层”,并认定住房条件结构上层的人群,在社会地位结构中也位于上层;反之则位于下层。此时,附着于房屋上的地位符号功能超越居住功能,演变为决定中产及富裕阶层住房消费的“元动机”。

不可否认,住房持有状况确实是个(群)体身份构建及地位区隔的一种能动反映,但将其神话为与某一地位阶层内聚或排斥的唯一标志,显然有所偏颇。令人遗憾的是,在大城市好房难求和住宅“拜物教”(Fetishism)的主客观现实裹挟下,中产青年正过犹不及地追求价格、面积、地段等住房条件,以表明自己成功达到地位的“向上融入”。如格奥尔格·齐美尔(Georg Simmel)指出,现代社会中广泛识别且被大规模采纳的消费时尚,一方面是下级地位群体对上级地位群体消费方式的连续参考与模仿;另一方面,更是上级地位群体不断发明与更新消费方式,来拉开与下级地位群体的一类“领先与追逐”的动态游戏。[17]齐美尔从示同与示异这对思路阐释某一消费流行的扩散,同样适用于解构目前中产青年在住房消费与地位融入关系方面的“仿效化”和“神秘化”行动:前者是指中产青年希望依靠“向上购房”炫示出与社会高度认可的精英阶层的地位一致度;后者则是指中产青年借用“向上购房”拉开与内心认知上逊于自身阶层的地位差别度。可见,中产青年将品质化的住房自持,视为地位“向上加入”和“向下切割”的工具性手段。被访者M6即是如此:

“前年买房的时候首付预算也不是太多,但我就不想买YH和XZ区的纯刚需盘,那里是城乡接合部和工厂区,在那买房不是农村进城的人,就是纯蓝领工人,买那讲出去感觉没啥面子。即便买不起ZW和BH的富人区吧,怎么着凑凑也得买在BY或LY的白领区吧,显得我在H市地位还凑合。”(访谈时间:2022/2/16)

4.房源炒作臆造恐慌式“赶紧上车”

炒房乱象滥觞于20世纪初的巴黎,并在法国房地产市场中渐渐异化为一种“消费剥削”。一方面,资本家通过各式投机和炒作行径,将公共化的城市空间货币价差化,分流不同财富水平的消费者去购置不同价位、区域或地段的住宅,将最初均值化的平民空间刻意隔离出等级藩篱;另一方面,房屋售卖又使社会中大部分财富流向小部分开发商处,让其迈入持续性的资产增值轨道。而普通民众却因背上住房消费包袱,陷入了“资产紧张—消费挤压”的挣扎性生存窘况。为此大卫·哈维(David Harvey)痛斥道,“被资本家操控后的住房消费逼迫巴黎市民空间正义的社会定位出现剧变。住房不但成为掩护财富剥夺的渠道与手段,更成为贫富状态转化的阻隔器,都市消费生活分离出资源收受者和资源枯竭者两大对立群体”[18]。无独有偶,100年前巴黎人民吞下的炒房恶果正在我国商品房时代中同番上演,中产和底部阶层无声沦为炒房者的财富牺牲品。

近年国内大城市房价的跃升,祛除正常的通货膨胀和建造成本上涨外,不乏是外界炒房势力所蓄谋(见表2)。开发商、房产中介、本地业主、外地炒房团、自媒体等主体围绕共同的盈利目标串联一体,在原本相对平稳的房地产市场中大肆臆造出“买不上”和“降不了”两类恐慌:前者是将某区域住宅包装出“供不应求”的图景,不支出高比例首付或动用人情网难以买到,从而放风出“越想买,越难买”的卖方市场气氛;后者则夸张住房的投资属性,在可视化的线上/线下空间卖力宣传“买好房肯定更赚钱”的商业思维,将精品住宅鼓吹成“稳赚不赔”的硬通货。炒房主体的合谋使仍在观望中的消费者,陷入重复且强势的炒作叙事杜撰出的“好房以后更贵”之假象,从旁煽动中产青年赶紧先买房“上车”的心理。这种被设计的住房消费幻景会蛊惑中产青年独立审辨的主体性,其不再冷静去思考“我够不够买好房?”而是错觉“我必须要买好房”!

表2 炒房运作程式

四、举家体制:中产青年住房消费的资本兑现机制

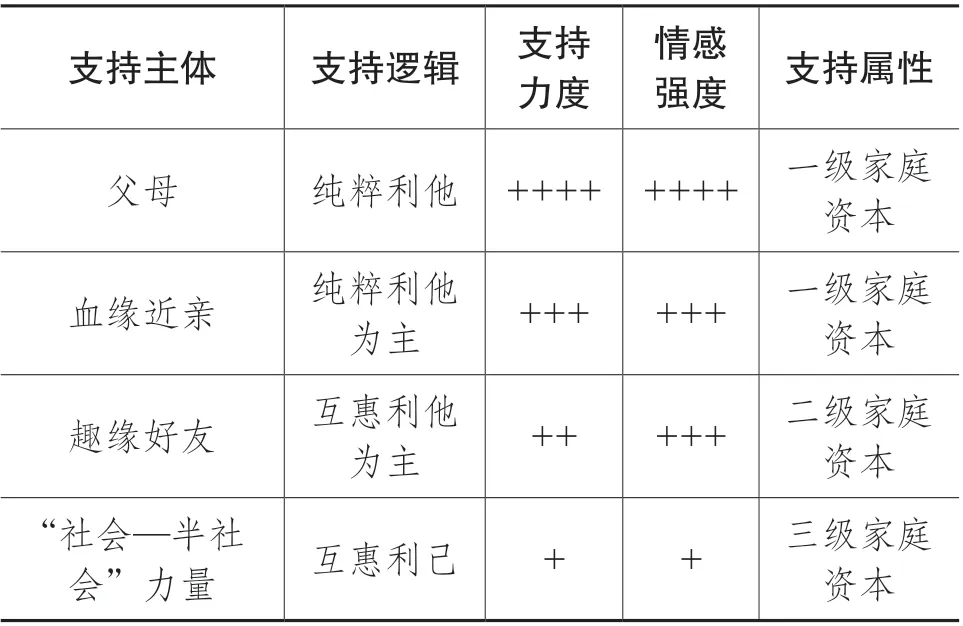

家庭历来是个体化行动中组织、动员、协调资源的重要载体,在住房消费中也不例外。举家体制既是中产青年被动应对高房价的跨代援助,也是其主动执行“踮脚型”购房意愿的消费策略(见表3)。随着大城市“置良业”所须资本扩增,传统“家”的涵盖面亦在外延。

表3 举家体制下中产青年住房消费的资本兑现机制

1.“一切为了孩子”:植根于核心家庭的全力支持

长期以来,推崇儒家文化的东方社会高度重视以子女为中心的家庭联结。中国父母在日常事项上普遍奉行的“子女优先”原则,会塑造出一种自反性(Reflexivity)的亲子一体关系:从俯视角度寻迹,“恩往下施”被固定为家庭内部模式化的认知导向,并牵绊着父母的实践决策;从仰视角度寻迹,“爱往上要”则被沉淀为子女对父母物质及情感单向索取的应然期待。弗恩·本特森(Vern Bengtson)坦言,家庭团结属于典型的非对等互动序列,它既源于代际间长辈的实体性支持,如经济传递、劳务馈给、地位承继;又源于代际间长辈的非实体性支持,如精神归属、性格顺从、意见包容[19]。从另一个维度而言,核心家庭中父母倾其所有式的哺育,也映射出他们对子女成长道路上的风险感知,担忧孩子在竞争白热化和不确定的社会环境中遭受伤害或落于人后。此逻辑的深度介入,为当下大城市中产青年实现品质化的住房消费理想供给了四重资助事实。

其一,金钱资助。如筹集首付、代还月供、缴纳契税(物业费)、出钱装修等。其二,体力与智力资助。如陪同子女看房及签约、客观分析住宅利弊、接洽现场装修事宜等。其三,人情关系资助。如争取更优惠的贷款方式、托人帮买热门小区、获得优质楼层与户型等。其四,情感资助。如尊重子女选房喜好、室内设计风格放手、婚后帮带幼孩等。毋庸置疑,关系和谐的家庭容易成功将这种“一切为了孩子”的代际和合传统,顺势嫁接至子代的住房消费过程。它非但是父母对亲代权威和家本位关系范式的现代演绎,更是父母对生儿育女连带的无限责任的延续承担。被访者M8动情地谈及:

“我明年博士才毕业,但爸妈早早为我买了婚房。现在H市房价这么高,我还在读书,每年奖助学金能管好自己的开销就不错了,所有首付都是老两口出的,月供也是他们在还。不仅如此,因为我没有银行流水,从买房到贷款,一路手续都是爸妈张罗办理,真是又出钱又出力。唉,我懂,这一切都是因为他们爱我。”(访谈时间:2022/2/23)

2.“都是一家人”:发轫于血缘纽带的情理共振

费孝通先生将我国熟人社会内一贯的代际支持概括为“反馈模式”,即甲代抚育乙代,乙代赡养甲代;乙代抚育丙代,丙代赡养乙代,下一代对上一代始终保持着恩情往来与传承[20]。但笔者以为,仅住房消费层面的代际支持,更类似于是一种“六个钱包”的单向反馈模式,即年轻人决定购房,不只要父母伸出援手,还须爷爷奶奶、外公外婆、叔伯兄弟等至亲伸出援手,且援方并不主动期望后续一定要共享住房惠果。这种纯粹性利他主义动机探根溯源,是发轫于关系和谐的家族成员中“都是一家人”的情理共振,并从三个方面服务于中产青年开放型的住房消费意愿。

第一,血缘纽带下的泛代际支持强化了中产青年“向上”的住房偏好。中产青年所生活的大家庭整体经济结构通常相较良好,近亲在直接给予货币支持的同时,还会将自己多年人生阅历积累的主观住房消费经验、意向、认同一并向青年传授。一方面,以过来人的姿态教他们在买房时如何趋利避害;另一方面,鼓励他们以积极进取之势努力奋斗,以期在未来的住房水平上“青出于蓝”。第二,血缘纽带下的泛代际支持缩小了社会福利体系中的购房盲区。面对大城市的高房价,近亲们的经济帮助已然是除父母外,中产青年获取住房消费资金的重要途径。特别是在“福利真空”的商品房时代,近亲的无息借款或情谊赠予,愈发成为填充个体资金缺口与房地产市场溢价间鸿沟的福利黏合剂。第三,血缘纽带下的泛代际支持树立了中产青年住房消费的相对优势。“祖荫”是后代落实自我利益的先赋资源,也是统摄个体行为的预设架构,它的“非可选择性”实际上从人一出生就大致框定其消费水准的起点。可以得到家庭成员全方位赞助的年轻人,会比仅能“单打独斗”或家庭配合有限的年轻人更易实现“好房梦”。被访者M5说道:

“前年买婚房的时候,首付还差30万元,大姑和大舅二话没说就在一起借了20万元,而且说随便什么时候还,还有10万元是爷爷和外婆这么多年攒下来预留给我结婚时候用的。拿着这些钱去售楼部交首付的时候真是既感动又感恩!”(访谈时间:2022/1/27)

3.“老铁关系”:出自趣缘群体的人格信任

大城市中的人口流动性、接触瞬时性、住宅封闭性等弱人情化特征,极大降低了传统社会共同体的交往紧密性,“远亲不如近邻”的人际格局正被颠覆。但伴随城市休闲时空解放和个体择友心态转变,一种基于人员间相同或相近兴趣爱好而凝结的趣缘群体悄然崛起,并对城市化过程中正流失的血缘、地缘群体起到情感补充作用。趣缘群体以自由、轻松、亲善的愉快氛围,为成员营造了一个情投意合的社交场合,人们寄居其中以更柔性的方法不断解读他人反应,调节自我言行和目标,形成了共通的认同、道德、信仰、价值观。如果说家庭成员的代际支持是兑现举家体制的一级力量,那么建立在趣缘群体集体意识之上的“人格信任”则是兑现举家体制的二级力量。恰同尼克拉斯·卢曼(Nicholas Luhrmann)的理解,一个群团中成员对彼此常态、诚实、合作行为的期待,基础是群团成员有着特定相通的文化及认知,以此为规范的相互信任、相互扶助是一种自愿行为,且将这种自愿已内化共鸣[21]。应当看到,趣缘群体支持中产青年购房的力度、强度虽不及血缘群体庞大,但它自发的人格信任却展现出类同“新地缘群体”的风貌,力所能及地协助中产青年“向上购房”。

首先,中小额钱款周转。鉴于趣缘群体中现实的“弱血缘”纽带,虽然其在资金资助体量方面终归有限且较难做到直系亲属间完全的纯粹性利他,但其往往却能救急。因此,趣缘群体间的帮助更多是一种互惠性利他,即无私帮助挚友的底线前提是需按约归还本金,或得到其他形式馈予。其次,扮演“临时家长”角色。异地安家的中产青年父母或家人多不在身边,线下购房无法事必躬亲。此时,看房、选房、定房等具体环节时常会邀请最信赖的朋友陪伴,而“铁哥们”也会欣然应允,并热心在体/智力端出谋划策。最后,人情关系借用。中产青年钟意的楼盘大多在当地较为抢手,在卖方市场中会面临购置难度偏大和银行批/放贷审核严格两大难题。当动用自己及家庭成员人情关系不足以处置好时,便会寄希望于“朋友圈”搭把手。整体而言,作为“家”的外延,趣缘群体中人格信任延伸出的“铁关系”,同样在中产青年住房消费过程中作用斐然。

4.“不会不还”:生产于角色认可的社会补充

大城市数百万元起步的房价并非全部中产家庭依托已累积的个人资源,就能游刃有余地应付,多数家庭仍须适当运用社会化资源来完成三成及以上的一次性首付和后续月供。应须说明,尽管社会化借贷中的补充本金不是直接来自家庭内部及亲友,但它却是直接担保于放贷主体对家庭借贷单位(父母、子女本人、亲属)公开化社会角色的地位认可之上。这也是为何医生、公务员、教师等世俗观念中的上流角色群体更容易在社会网络中达成借款愿望。对此,塔尔科特·帕森斯(Talcott Parsons)表述道,“社会成员是通过个体或所归群体的角色定位来决断利益输送……个人嵌入社会结构的权力、身份、声誉等表象特质在社会横向位置的高低,是控制他者是否愿意资源共享的始源信号”[22]。归纳视之,外界立足于中产青年及其家庭角色丛认可之上付诸的购房货币补充集中在两点。

一是角色主体发起的民间补充,即购房家庭向亲友借贷。上文所述的以血缘纽带和人格信任所获得的购房支持,是源于与购房者私人关系极为密切的一小撮亲友群体。但事实上,中产青年高昂的购房总价有时还需向次密切的朋友或亲戚扩大求助。在这类“低感性—高理性”的借贷关系中,关系距离较远的亲友虽也会酌情考虑情感成分,但最终是否愿意货币援助的核心导向,还是对借款人所承载社会角色的还款评估或利息收益。二是角色主体发起的组织补充,即购房家庭向正式(银行)或非正式机构(贷款公司)借贷。在这类商业精神主导的借贷关系中,银行或贷款公司的放款标准,完全是基于借款人角色身份所担保的还款能力和信誉。综上,中产青年或其父母在收入、职业、素养等指标方面的稳定性和优越性,有助于赢取广泛的角色共识,无论在民间抑或组织借贷中,都是默认被优先安排的对象。被访者F4感同身受:

“大前年我买的小区比较热,开发商要求最低5成首付,还要绑车位,满打满算要贷110万元。我那时候工资流水还覆盖不了银行规定的两倍月供,只能找爸妈做担保。就这银行经理还说,要不是我爸妈是市重点中学老师,审批不一定能过。”(访谈时间:

2022/2/18)

五、余论:中产青年“购房热”下的“冷思考”

当大城市房价迭涨和中产青年“不将就”的购房意愿不期而遇后,两代甚至几代人勠力同心的举家体制,逐渐固化为一种基础性的住房消费福利机制。中产青年在定居城市中适度钟情品质化的住宅无可厚非,若这种度一旦逾越个人及家庭“资本池”所能消化范畴,负外部性便会丛生。其一,代际关系裂痕乍现。父母及长辈在“上为下”的置业事件中虽会尽己所能施以援手,但假如中产青年一味追求高档住宅而不懂感恩无休止地逼榨索取,超出家庭成员实际支持能力,就会使原始合作式的代际关系转向紧张甚至冲突。其二,巨大的购房成本造成长期性消费与即时性消费空间挤压。“掏空家底”的首付及周期漫长的月供,相当一段时间内会占据原生家庭和青年婚后次生小家庭两边的绝对收入,进而既导致家庭防御突发变故的风险能力进一步羸弱,又降低了日常生活质量,“抠抠搜搜”和“紧紧巴巴”不得不成为家庭消费的主旋律。其三,还款压力加剧青年身心健康危机。即便依赖家庭资源凑够了首付,高额月供也是绝大多数中产青年翻越不过的“大山”。房贷笼罩的货币化高压,一方面会促使年轻人被迫通过加班或身兼数职来赚取收入,长年累月的超负荷工作不免为青年身体健康埋下隐患;另一方面,货币化高压还会使青年滋生各种负面的“房怒”情绪,如果得不到正确的心理疏导,极易采用暴力性越轨方式进行社会泄恨。

行文至此,笔者无意为中产青年“踮脚型”的购房意愿贴上良莠标签,也并不深恶痛绝适当范围内的“购房啃老”。住房消费领域内的举家体制,是东方数千年传统伦理情义与现代化市场经济规律碰撞后自发生成的“中国创造”。仅站在价值中立的出发点之上,笔者认为,青年结合家庭真实情况,理性选择适己住房、突出住宅居住属性,强调“房住不炒”宗旨,规范房地产行业运转流程,加快出台长效调控政策,或许是对中产青年亚健康“购房热”的降温指引。■