内蒙古自治区耕地利用时空变化及效益分析*

王桂华

(1.内蒙古农业大学,呼和浩特 010019;2.沙地(沙漠)生态系统与生态工程重点实验室,呼和浩特 010018)

0 引言

随着经济社会的发展及生态文明建设的推进,耕地的利用形式呈现出多样化态势。产业结构调整,农业经济发展逐渐向规模化、集约化的现代化农业发展,同时城市的快速扩张及生态建设占用了大量的耕地资源[1-3]。耕地是人类从事农业生产的最基本的资源,耕地利用随着时间的推移在不断发生变化,新时期,随着城市化进程的加快,耕地利用的时空变化更能直观地展现人类活动与自然环境相互作用的过程以及体现出不同空间地域上的人地关系矛盾[4-7]。耕地利用受经济、社会、环境、国家政策等多方面因素影响,是一种复杂的资源利用与开发现象,尤其在快速城镇化背景下,农业现代化建设已成为基本趋势,耕地资源的非农化利用与经济社会发展存在千丝万缕的联系,而耕地的非农化利用直接决定了耕地利用的效益水平[8,9]。耕地的非农化利用是经济社会发展到一定阶段的必然趋势,因此,探究耕地利用变化与耕地利用效益之间的关系则是解决和协调土地利用问题的首要任务。近年来,耕地资源的非农化利用、耕地利用变化及其利用效益成为研究的重点领域,陈美球等对改革开放以来我国耕地利用变化进行分析指出,社会经济的发展影响着耕地资源的配置,耕地利用主体呈多元化趋势,并指出我国耕地利用变化呈现耕地利用主体多元化、耕地利用多功能、生态耕种然三个趋势[10]。潘佩佩等通过对河北省耕地利用变化对粮食生产的影响效应及时空格局分析表明,耕地时空变化差异驱动区域粮食生产空间分化显著[11]。张一达等基于耕地多功能权衡与协同分析的耕地利用转型研究表明,耕地多功能随阶段变化经历了权衡协同关系持平到以权衡关系为主导再到权衡协同关系持平的过程,耕地隐性形态变化可深层次显化耕地利用转型,为耕地可持续利用提供参考[12]。特别是关于耕地利用效益评价研究,国内学者分别从耕地的集约化利用[13]、利用模式[14]、转移驱动因素[15]、耕地多功能利用[16]等方面进行了研究。大量研究表明耕地利用的多功能时空变化是未来发展的趋势,而耕地利用效益指标是评价耕地是否得到合理利用的最好体现。

随着工业化、现代化和城镇化的快速发展,耕地资源的非农利用已经成为新时代下的普遍现状。内蒙古自治区面积大,是我国重要的粮食产区。近年来也随着经济发展和城镇化推进,造成土壤恶化、耕地质量下降,耕地资源压力增大等问题。作为我国粮食主产区,如何科学评价和深度挖掘耕地利用效益,提高耕地资源高效利用率和耕地保护尤其重要。文章选取1990—2019年的内蒙古自治区12个盟市耕地效益为评价对象,综合已有的研究成果,首先从耕地时空变化来分析内蒙古耕地利用发展现状和趋势。然后基于熵值法和模糊综合评价模型,从经济、社会、生态三个方面选取16个耕地利用评价指标,对内蒙古自治区近30年耕地利用效益进行评价,同时对12个盟市的耕地利用效益进行区域差异分析。以期为提高内蒙古自治区耕地利用效益提供科学参考和对策。

1 研究区概况与数据来源

1.1 研究区概况

内蒙古位于我国北部边疆,经度跨越较大,东西跨度2 400km,外与蒙古国、俄罗斯接壤,内与8省区毗邻,是我国北方游牧民族的发祥地之一,土地总面积占全国总面积的12.3%,草原面积约79万km2,全区地形以高原为主。2019年内蒙古城镇化率达到63%,随着内蒙古城市化进程的加快,耕地利用的非农化逐渐凸显,草原退化的面积越来越大,内蒙古城镇体系不断完善,城乡面貌正发生深刻变化,“一核多中心、一带多轴线”的城镇体系初步形成,土地利用的方式趋于多元化。

截止2019年,内蒙古自治区耕地总面积928万hm2(图1),常用耕地面积为716.1万hm2,人均占有常用耕地面积为0.38hm2。其中旱地比重较大,面积为516.2万hm2,占常用耕地面积的72.2%,主要分布在嫩江流域、西辽河流域、河套—土默川平原和阴山北麓;水浇地面积为192.3万hm2,占常用耕地面积的26.9%,分布区域与旱地相似;水田面积最少为8.4万hm2,占常用耕地面积的1.2%,主要分布在黄河背河注地和河套平原。由图1可知,内蒙古耕地主要分布在呼伦贝尔市、通辽市、赤峰市、乌兰察布市和兴安盟市,分别占比为16.0%、15.02%、14.11%、12.45%、11.21%。耕地面积最少的是乌海市、阿拉善市和锡林郭勒市。

图1 2020年内蒙古耕地分布

1.2 数据来源

数据来源于1990—2019年内蒙古统计年鉴、2011—2019年内蒙古国民经济和社会发展统计公报、内蒙古各市(盟)统计年鉴(2011—2019年),础地理信息数据和1990年、2005年和2019年的内蒙古各盟市区地理坐标和耕地面积信息等均来源于中国科学院资源环境科学数据中心(http://www.resdc.cn/),通过ArcGIS进行坐标定位和各市区耕地面积数据提取。

2 研究方法

2.1 内蒙古耕地利用效益评价指标体系

进入21世纪以来,人口增长带来的粮食问题日益增加,加之气候变化、城市发展、政策的影响,耕地资源利用不仅面临着生产方面的压力,耕地非农化和生态建设使得耕地面积面积不断发生变化[17,18]。耕地利用效益是推动经济平稳发展的重要力量,从目标效益来看,首先,耕地利用水平是促进农业经济持续健康发展是的重要条件,农业产业化释放大量的农村劳动力,而城镇是第二、第三产业的载体,吸纳了农业剩余劳动力。其次,新型城镇化发展中,城镇非农产业的发展促进了农业产业结构的升级,从而提高农业生产率。耕地利用变化对优化产业结构、促进城乡协调发展具有重要意义。因此,从耕地利用的目标效益出发,在耕地利用效益的指标选取上,从耕地利用的经济效益、社会效益生态效益农业3个维度进行指标选取,较为全面地涵盖了快速城镇化及生态文明建设背景下耕地利用效益的各项指标,在参考胡涛、宋戈等[19,20]研究的基础上,并遵循系统性、科学性、数据可得性等原则构建评价指标体系(表1)。

表1 内蒙古自治区耕地利用效益评价指标体系

2.2 数据标准化处理

为消除评价指标体系原数据量纲对评价的影响,对原数据利用极差法进行归一化处理。极差法处理数据时,对指标作用方向做一致处理,计算公式为:

式(1)(2)中,Rij为第j个指标的标准化值,rij为第j个指标的原始数值,rjmax为原值数值的最大值,rjmin为原始数值的最小值。

2.3 权重值计算

权重计算常用的方法有AHP和Delphi专家打分法等,这类方法具有较强的主观性,由于熵值法在一定程度上可避免人为因素的主观影响,故采用熵值法计算各指标权重,具体计算步骤。

第一步,计算第j项指标的墒值,公式为:

式(3)中,hi为第i项指标墒值,0≤hi≤1,n为评价对象个数,,其中,Rij为指标数据原始值。

计算第j项指标的权重,公式为:

式(4)中,wj为第j项指标权重,1-hi为第j项指标的差异度,n为评价指标数量。

2.4 耕地利用水平与耕地利用效益测算

通过上述计算过程得出内蒙古耕地利用水平与耕地利用效益评价指标体系各指标权重,在数据标准化的基础上,利用归一化之后的数据与指标权重相乘求和计算内蒙古耕地利用水平和耕地利用效益指数,计算公式为:

式(5)中,Qi为内蒙古耕地利用水平与耕地利用效益评价指标体系各指标原值数据标准化值,Wj为熵值法计算得出的评价指标体系各指标权重,G为内蒙古耕地利用水平与耕地利用效益指数。参照国家相关标准,研究区自身特征以及前人研究成果的基础上,该文将内蒙古自治区耕地利用效益水平进行等级划分,共分为4个等级:当G≥103.0,耕地利用效益高;当102.0≤G≤103.0,耕地利用效益较高;当101.0≤G≤102.0,耕地利用效益较低;当100.0≤G≤101.0,耕地利用效益低。

2.5 耕地利用效益评价模型

模糊数学评价法是确定隶属函数的重要方法之一,其以定性与定量相结合的模糊推理为主,也是评价具有模糊性事物的重要方法。因此,选用此方法对耕地利用效益进行评估。为使计算结果便于区分、量化和比较,通过变化区间对不同指标进行等级划分以确定评价集,以V1,V2,V3,V4,V5构成等级评价集,分别表示很好、良好、中等、较差、很差,由此构造模糊判断矩阵R,隶属函数为:

式(6)中,m代表内蒙古耕地用效益评价人员总数,n代表不同类别指标数量,Pij为第j个专家对评价指标所对应评判集V的评判结果。

利用得出的指标权重向量W和单因素评价结果得出综合评价结果,根据不同指标的评定等级和其权重wj得出单因素评价结果,计算公式为:

式(7)中,W为指标权重向量,◦为模糊算子,选用加权平均型M(·,⊕)算子进行计算,R为评价特征矩阵,E代表代表评价等级Vi对模糊评判集的隶属度,依据最大隶属度原则,得到综合评价结果A=max(E1,E2,…,En)。

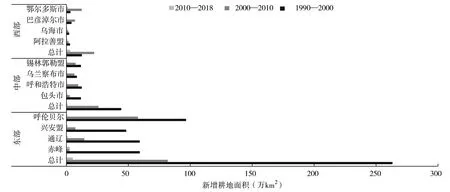

图2 1990—2020年内蒙古各市(盟)新增耕地面积

3 结果与分析

3.1 内蒙古耕地利用的动态变化分析

随着经济社会的发展及生态文明建设的推进,耕地的利用形式呈现出多样化态势,一方面,农业作为人类生存及社会发展的重要支撑,随着产业结构的调整,农业经济发展逐渐向规模化、集约化的现代化农业发展,另一方面,城市的快速扩张及生态建设占用了大量的耕地资源。图2为1990—2019年内蒙古各市(盟)新增耕地面积变化趋势,根据1990-2019年内蒙古新增耕地数据的分析,在1990—2000年新增耕地面积主要集中在东部的呼伦贝尔市、通辽市、赤峰市、兴安盟4市,其中,呼伦贝尔市新增耕地面积比重最高。2000—2010年、2010—2019年新增耕地重心逐渐向中部和西部地区偏移,尤其是2010—2019年东部地区的新增耕地面积比重已低于中部和西部地区。新增耕地面积的变化说明内蒙古耕地分布格局出现新的变化,一方面是产业结构调整的必要,另一方面是生态建设的要求。从图2内蒙古新增耕地面积来看,2000年后新增耕地数量偏向中西部地区,东部地区耕地面积增长占比在降低。

表2 1990—2018年内蒙古土地利用年变化率

表2为内蒙古1990—2018年耕地及其他土地利用年变化率。由表2可知,1990—2018年林地、草地和城镇用地的面积总体上都呈增加趋势,其中城镇用地面积年变化率最大,尤其是2010年后,随着城市化的快速发展,城镇用地面积急剧增加,城镇用地面积的增加主要来源于耕地、草地、未利用土地的转化,因此,造成耕地、水域、未利用土地在总体上呈减少趋势;1990—2018年的土地利用变化率来看,变化最大的是城镇建设用地,最小的是水域,城镇建设用地的增加是区域经济和社会迅速发展的必然趋势,而耕地、林地、草地、水域面积与城镇建设用地之间存在相互博弈的关系,城镇用地的增加必然导致耕地、草地、水域的面积变化,生态文明建设视角下,城镇用地占用耕地的情况逐渐减少,因此,从变化率来看,1990—2005年耕地有所增加,但2003年开始实施的“退耕还林、还草”政策使耕地在2005—2018年却开始减少。

图3为1991—2018年内蒙古耕地转出面积及比例,从1991—2000年、2001—2010年和2011—2018年3个时段耕地各个流向面积及比例来看,1991—2000年耕地转出总面积为50.6万hm2,其中有7.36%的耕地流转至林地,82.15%的耕地流转至草地,1.63%的耕地转移至水域,1.22%的耕地转移至建设用地,7.64%的耕地转移至未利用地,其中,耕地转为草地的面积达到41.6万hm2,由此表明,从耕地转为草地是造成耕地面积减少的最主要原因;2001—2010年耕地转出总面积为38.5万hm2,其中有19.1%的耕地转移至林地,62.62%的耕地转移至草地,3.46%的耕地转移至水域,9.41%的耕地转移至建设用地,5.4%的耕地转移至未利用土地,该时期,耕地转移至草地依旧为主要部分,但比例在下降。2011—2018年耕地转出总面积141.7万hm2,其中有54%的耕地转移至林地,21%的草地转移至耕地,10%的耕地转移至水域,24%的耕地转移至建设用地,33%的耕地转移至未利用土地,该时期,耕地转移至建设用地的比例明显增加。从内蒙古耕地利用的变化趋势来看,草地面积一直居首位,耕地主要转化为草地,转化面积为36万hm2,2000—2005年耕地有过短期内的增长,但是总体面积一直在减小;城镇建设用地的面积一直稳步增长,未利用土地则与城镇建设用地相反,一直在减少。内蒙古土地利用类型在地理分布上呈现区域性差异,东北至西南主要的土地利用变化类型依次为林地—草地—未利用土地。

图3 1991—2018年内蒙古耕地转出面积及比例

3.2 内蒙古耕地利用效益时空变化分析

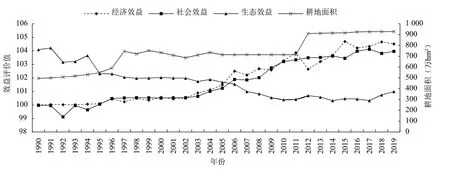

图4 近30年内蒙古自治区的耕地利用效益值及耕地面积

图5 内蒙古不同区域耕地利用效益评价指数

利用式(5)计算得出内蒙古自治区30年内耕地利用经济效益、社会效益、生态效益价值,其变化趋势如图4所示。由图可知,近30年耕地面积虽有起伏变化,局部阶段有减少态势,但是总体呈现持续稳定增长。耕地经济效益和社会效益的变化趋势与耕地面积增加趋势相似,基本持稳定增长态势,而生态效益则呈持续下降趋势。各参数变化动态基本均可以按照3个阶段来分析。其中1990—2002年为低经济效益和社会效益,高生态效益阶段。此阶段限于当时生产力条件,耕地利用水平还处于较低阶段时期,耕地利用经济和社会效益增长缓慢,而生态效益下降明显。第二阶段为2002—2011年耕地利用经济和社会效益开始明显增加,特别是2002年以来,增长速率明显加快。该阶段经济效益和社会效益分别从1997年的100.24和100.52,增长至2011年的103.86和103.34,是第一阶段增长的6.58倍。此阶段的生态效益也在快速下降,特别是2005—2014年,下降速率明显加快。第三个变化阶段是2012—2019年,2012年以来,由于国家耕地保护政策和环境节约型农业,耕地减少趋势明显降低,经济和社会效益持续增加,生态效益也开始稳定并有开始提高的态势。

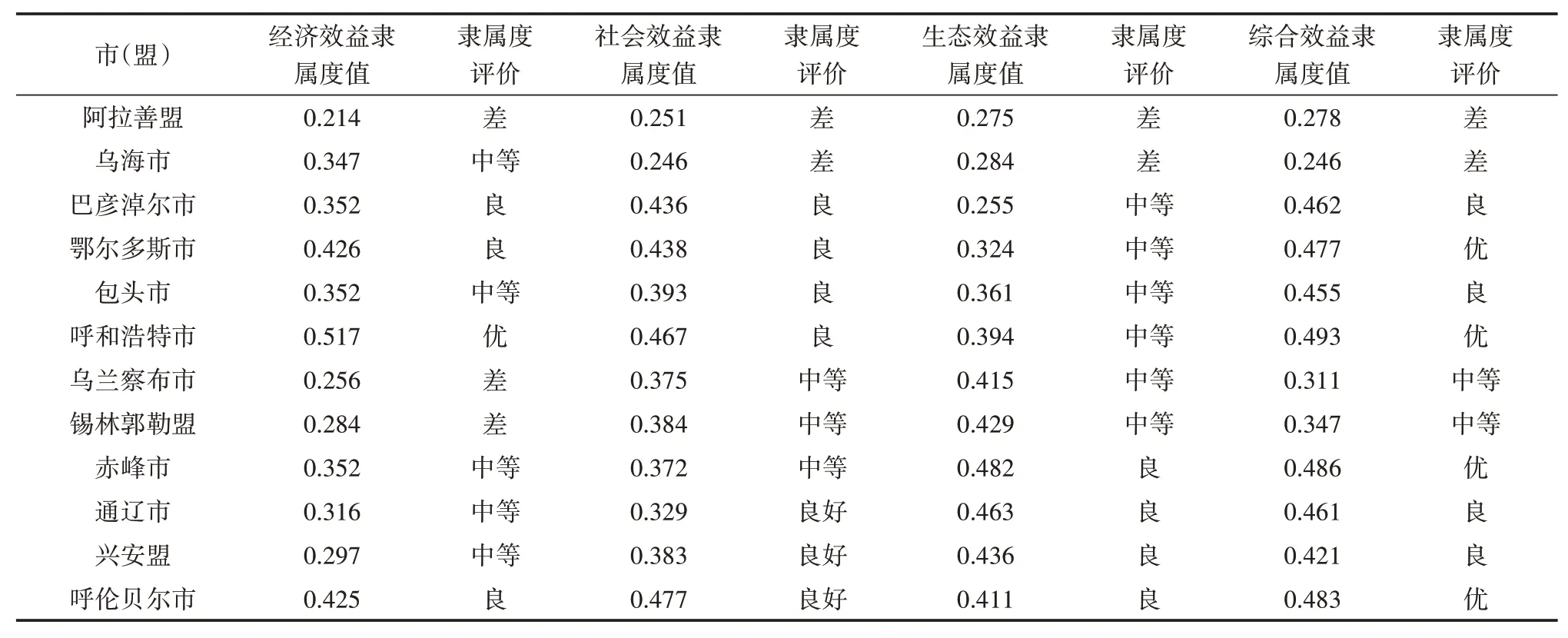

为了更准确地统计分析评价内蒙古耕地利用效益和各地区差异性,依据模糊数学评价法对其隶属度进行分析。通过式(5)(6)计算得出内蒙古耕地利用效益及各个维度隶属度情况,结果如图5和表3所示。呼和浩特市、包头市、巴彦淖尔市的耕地利用综合效益值较高,社会效益和经济效益占优势,其中,呼和浩特市耕地利用的经济效益的隶属度为优(0.517),社会效益的隶属度为良(0.517),生态效益的隶属度为中等(0.394),呼伦贝尔市、通辽市、赤峰市、兴安盟的综合效益值和生态效益值均较高,其中,4个市域土地利用的生态效益的隶属度为良,赤峰市和呼伦贝尔市综合效益的隶属度为优,通辽市和兴安盟综合效益的隶属度为良好水平,锡林郭勒盟、乌兰察布市耕地利用的综合效益指数偏低,隶属度均处于中等水平,经济效益较低,隶属度较差。乌海市、阿拉善盟耕地利用的综合效益指数较低,隶属度较差,经济效益、社会效益和生态效益指数均较低,隶属度处于中等及以下水平。从图5来看,内蒙古耕地利用效益水平可分为4类,其中,呼和浩特市、包头市、巴彦淖尔市为第一类,该类地区耕地利用综合效益高,经济效益与社会效益起主导作用,鄂尔多斯市、呼伦贝尔市、乌兰察布市、兴安盟为第二类,该类型区综合效益较高,经济效益和社会效益相对略低,但生态效益占主要优势,锡林郭勒盟、通辽市、赤峰市为第三类,该类型区耕地利用综合效益偏低,乌海市、阿拉善盟为第四类,该类型区耕地利用综合效益较低,社会效益和生态效益均处于较低水平,受劳动力转移指数和土地垦殖指数的平均水平低的影响。

表3 内蒙古耕地利用效益的隶属度

为了研究内蒙古耕地利用变化及效益水平在地域上分布的差异,依照上述评价模型,以2019年《内蒙古自治区统计年鉴》,以及各市(盟)的统计数据为基础分析来看,呼和浩特市经济效益指数高得益于其人均耕地面积远高于其他地区,劳动力转移指数高且土地垦殖系数也处在自治区前列;呼伦贝尔市土地垦殖指数较高,但其人均耕地面积较少且人均粮食产量较低;赤峰市、锡林郭勒盟与乌兰察布市劳动力转移指数较低,单位耕地劳动力过多,锡林郭勒盟草原资源丰富,但耕地资源较少,土地垦殖系数不足,严重制约着耕地利用经济效益。乌海市人均粮食产量仅为70.52 kg/人,远远低于联合国规定的255 kg/人的平均水平,且其人均耕地面积仅为0.01 hm2/人;阿拉善盟受限于其地形、气候条件,制约着耕地利用经济效益的提高。“呼包鄂城市群”经济水平发展高,农民人均纯收入高,且耕地质量好,粮食单产高;巴彦淖尔市地处“河套平原”,地势平坦,沃野千里,耕地生产力高,粮食单产在自治区名列前茅,且机械化水平也高于其他地区,单位耕地农业总产值约为自治区平均水平的2倍;锡林郭勒盟与乌兰察布土地生产力严重受到降水的影响,且耕地质量低,大型的农业机械无法开展作业,农业机械化程度低,不足自治区平均水平的1/2,单位面积农业总产值也远远低于其他地区。呼伦贝尔、兴安盟、通辽因其耕地复种指数低,单位耕地化肥施用量为206.32、102.63、133.00 kg/hm2,单位耕地农药使用量为0.68、0.97、0.76 kg/hm2,均低于自治区的平均水平,其耕地利用生态效益指数为全区最高;赤峰市、锡林郭勒盟、乌兰察布市及巴彦淖尔受气候、地形条件影响严重,且单位耕地化肥施用量和农药施用量较高,森林覆盖率偏低,单位耕地面积农药使用量为9.04、8.81 kg/hm2,化肥施用量为513.52、703.73 kg/hm2,远高于自治区平均水平(自治区农药、化肥使用平均水平分别为3.98 kg/hm2、368.05 kg/hm2),导致土壤结构被破坏,土地生产力退化,耕地利用生态效益处在全区最低水平。应适当进行生态退耕管理,更好地发挥内蒙古作为国家生态屏障的作用,合理平衡粮食生产与生态保护之间的关系,促进地区耕地可持续利用。

4 结论与讨论

4.1 结论

土地利用变化表征了人-地关系的作用强度与作用模式,尤其在快速城市化背景下,建设用地、生态用地与耕地利用之间的矛盾关系,该文基于熵值法、模糊综合评价模型对内蒙古耕地利用近30年的时空变化情况进行分析,得出如下结论。

(1)2000—2010年、2010—2019年新增耕地重心逐渐向中部和西部地区偏移,尤其是2010—2019年东部地区的新增耕地面积比重已低于中部和西部地区。从内蒙古近30年的耕地利用的时空变化可以看出,受经济发展、政策调整、城市化发展等影响,其耕地利用与林地、草地、建设用地之间的转换关系较为明显,城市周边地区的耕地受城市的扩张而转移为城市建设用地,农业规模经营促进耕地的集约化利用,产业结构调整使弃耕农户的数量增加。

(2)城镇用地面积的增加主要来源于耕地、草地、未利用土地的转化,从耕地转为草地是造成耕地面积减少的最主要原因;从内蒙古耕地利用的变化趋势来看,草地面积一直居首位,耕地主要转化为草地,2000—2005年耕地有过短期内的增长,但是总体面积一直在减小。

(3)内蒙古自治区耕地利用效益具有明显的空间聚集性,表现为耕地利用经济效益、社会效益、综合效益指数空间分布具有一致性,耕地利用效益面临来自粮食生产与生态保护的双重压力,同时面对来自资源条件的限制,应当合理平衡二者关系,重点保护优质耕地。

(4)内蒙古的耕地利用效益近30年变化较大。其中时间上的变化可分为3个阶段:1990—2002年经济效益和社会效益发展缓慢,生态效益快速降低的低生产力时期;2003—2011年经济效益和社会效益快速增长,生态效益快速降低的忽视生态效益的快速经济发展期;2011—2019年经济效益和社会效益持续增长,生态效益维持不变并略有回升的偏绿色发展期。空间上的分布可根据经济效益、社会效益、生态效益指数值分为四类:第一类为呼和浩特市、包头市、巴彦淖尔市为主的以经济效益与社会效益起主导作用的偏高耕地利用综合效益区;第二类为鄂尔多斯市、呼伦贝尔市、乌兰察布市、兴安盟为主的以生态效益主导的偏高耕地利用综合效益区;第三类为锡林郭勒盟、通辽市、赤峰市为主的耕地利用综合效益偏低区;第四类为以乌海市、阿拉善盟为为主的耕地利用综合效益最低区。

4.2 讨论

从研究结果来看,内蒙古耕地利用效益具有一定的空间集聚性,具体表现在耕地利用的经济效益、社会效益和生态效益之间的不均衡发展,耕地利用经济效益、社会效益高的地区,其综合效益指数也高,从空间上看,内蒙古中部地区作为新增耕地的主要地区,不仅要承担粮食生产的压力,而生态建设又限制了耕地资源的开发。结合井睿等[21]对近35年中国耕地集约度时空变化特征分析以及王宁等[22]对1990—2019年内蒙古土地利用变化及生态系统服务价值的研究来看,1990—2019年内蒙古的耕地利用变化受政策因素、宏观社会经济因素和人口因素的综合作用,在国家宏观政策和区域发展政策的调控作用下,内蒙古的耕地利用和管理也变得越来越科学有效。在人类活动和自然条件的共同影响下,在近30年的发展中,内蒙古自治区耕地利用发生了明显的变化,主要原因是土地利用类型发生了重大的变化,其中草地面积的大幅减少,其他土地面积宽幅增加,人类干活动干扰及不合理利用土地资源造成土地荒漠化、盐渍化等[23-25];近年来,随着“三北防护林”的建设以及“京津风沙源治理工程”的有效实施使内蒙古林地面积增长,取得了一定的生态建设的成绩,但是内蒙古经济发展对建设用地的需求以及粮食生产对高标准农田的要求的总体格局并没有改变。该文结合模糊综合评价模型对比测算了内蒙古耕地利用效益的区域分布,一定程度上弥补了耕地利用变化的目标效益研究,更有利于清晰认识区域土地利用动态演变的过程与特征。该文研究受限于地理数据、农业多功能性、数据可获得性等因素,研究结果有待进一步深化探讨,今后研究应在耕地利用变化与农业经济协调发展的目标效益上进行深度研究。