清前中期洋钱在江南的流通及影响*

张景瑞 范金民

洋钱即外国银元,又称洋银、番钱,明代隆庆开海后源源输入中国,其数可以成亿枚计。巨量银元输华后,最初仅流通于闽、粤二省,清代乾隆中后期开始通行于江南,(1)本文所指江南包括清代江苏的江宁、镇江、常州、苏州、松江、太仓五府一州与浙江的杭州、嘉兴、湖州、绍兴、宁波五府。至道光前期盛行至浙江、江苏、江西,甚至“渐至黄河以南各省”,“凡完纳钱粮及商贾交易,无一不用洋钱”。(2)《清宣宗实录》卷一六三,道光九年十二月丙子,中华书局2008年版,第37245页。洋钱成为东南数省经济运行必不可少的硬通货,对南中国的货币体系、财政经济和社会生活均产生深刻影响。

既有研究一向聚焦输华银元的数量,而对洋银何时进入流通领域,其如何流通却殊少着墨,对鸦片战争前洋钱在中国内地的流通情形及其重要影响,更罕见探讨,偶有一鳞半爪式的相关陈述,也远未展示出洋钱流通的基本面貌。江南是清代商品经济最为发达的地区,也是广泛使用洋钱的地区,洋钱流通关系经济发展和社会生活綦重。今专文探讨,旨在考察清前中期洋钱在江南的流通范围及其演变过程,分析洋钱价格的波动趋势及其成因,探究洋钱盛行对货币体系、财政经济和社会风俗的影响,期能深化清代货币史与江南社会经济史的研究。

洋钱在江南流通的演变过程

目前所见江南最早使用洋钱的记录是比利时耶稣会士鲁日满留下的收支账本。康熙十四年(1675)七月,鲁日满在杭州支付《主制群证》的刻书费“1比索,(相当于)0.730(两)”。次年,在常熟“给Su Ulh te(1)比索钱请他买茶壶:0.710两”,之后“买puen用来制作十字架苦象,(1)比索:即0.730两”。比利时汉学家高华士(No⊇l Golvers)指出,这一记载中西班牙银元比索后出现的0.710两与0.730两是1比索对应的银两价值。鲁日满还将洋钱借与他人。康熙十四年(1675),在苏州“借给Siu Pe k’i一个比索”。(3)[比利时]高华士:《清初耶稣会士鲁日满:常熟账本及灵修笔记研究》,赵殿红译,大象出版社2007年版,第122、143、471、121页。嘉定堂区管堂司铎常熟人吴渔山也使用过洋钱。康熙三十六年十月,“送陈医银钱一个,七钱六分”。(4)章文钦:《吴渔山嘉定账簿初探》,《中华文史论丛》2009年第2期。鲁日满和吴渔山使用的洋钱可能来自澳门教友寄送的津贴。(5)[比利时]高华士:《清初耶稣会士鲁日满:常熟账本及灵修笔记研究》,第491—492页。康熙五十九年康熙帝禁教,但天主教仍在江南民间秘密传播,洋钱也随之流通。乾隆二年(1737),西洋传教士王安多尼到苏州府昭文县传教,每年得到银元花钱200两,由商人倪维智从澳门带来。由于“银钱在广东可作九四色,到江南只作九二色”,(6)《广州府详报会审江南案涉案倪维智等人》,吴旻、韩琦编:《欧洲所藏雍正乾隆朝天主教文献汇编》,上海人民出版社2008年版,第243、246页。价值降低,因此乾隆七年后所得资金变为九七色银。这些零星记载说明,康熙至乾隆前期,在江南活动的传教士已使用洋钱,但数量有限,流通不广,主要充当银两,时而需要减价使用。

除了传教士社会网络,康熙至乾隆前期,也有洋钱通过英吉利对华贸易流入江南。康熙二十三年清廷宣布废除海禁,设立闽、粤、江、浙四海关。位于浙江宁波的浙海关,清前中期共有两段对英贸易活跃期。一是康熙三十九年至四十九年(1700—1710),先后有17艘英国商船运载货物与白银至宁波贸易。运来白银数额有据可查的是康熙四十二年“联合号”的2万镑与康熙四十七年“长桁号”的2.1万镑。(7)[美]马士:《东印度公司对华贸易编年史(1635—1834年)》第1卷,区宗华译,广东人民出版社2016年版,第355、356页。运来的白银包括银元和银块。二是乾隆二十年至二十二年(1755—1757),共有5艘英国商船至宁波贸易,其中记载较为详细的交易有3次。乾隆二十年四月,英商喀喇生携带“番钱”2.4万个,计2万余两,至宁波李元祚洋行采买蚕丝和茶叶。(8)《武进升折》,上海书店出版社编:《清代档案史料选编》第2册,上海书店出版社2010年版,第407页;《喀尔吉善周人骥折》,上海书店出版社编:《清代档案史料选编》第2册,第408页。次月,又有英商呷等噶携带“番银”22万两至宁波交易。(9)《喀尔吉善周人骥折二》,上海书店出版社编:《清代档案史料选编》第2册,第411页。乾隆二十二年,英船“翁斯洛号”抵达宁波,运来12万银元与绒布、铅等货物,购得瓷器206担、茶叶3767担、生丝102担。(10)[美]马士:《东印度公司对华贸易编年史(1635—1834年)》第5卷,第68、69页。同年,乾隆帝看到洋商有舍广就浙的趋势,担心宁波成为第二个澳门,又考虑到外贸经济利益受损,便谕令将四口通商收缩为广州一口对西洋通商,宁波的对英贸易戛然而止。由于宁波对英贸易时断时续,持续时间短,故而由此输入的洋钱并未对江南社会产生明显影响。

洋钱在江南以独立货币形式通用始于乾隆中后期。嘉庆时青浦人诸联称:“闻古老云,乾隆初年,市上咸用银,二十年后,银少而钱多,偶有洋钱,不为交易用也。嗣后洋钱盛行,每个重七钱三分五厘。”(11)诸联:《明斋小识》卷一二“洋钱”条,江苏广陵古籍刻印社编:《笔记小说大观》第28册,广陵古籍刻印社1983年版,第88页。道光时常熟人郑光祖记述,洋钱自苏、杭向常熟逐渐扩展,“乾隆初,始闻有洋钱通用。至四十年后,洋钱用至苏、杭。其时我邑广用钱票,兼用元丝银。后银价稍昂,乃渐用洋钱”,乾隆五十年后“但用佛头一种”。(12)郑光祖:《醒世一斑录》杂述六“洋钱”条,《续修四库全书》第1140册,上海古籍出版社2002年版,第221页。说法大致相同。常州府宜兴县流通洋钱的时间稍晚些,始于乾隆末年。宜兴人刘铿说:“洋钱通行始于乾隆之季。余弱冠时,家有洋钱数十块,尘埃坌积,以为弃物,不数年渐渐通行。其时通价每块易钱六百七十文,今则贵贱无常,有易至千余文一块时矣。”(13)刘铿:《桑梓见闻录》卷三《土风·洋钱》,清光绪二十七年刻本,第18页。刘铿弱冠之年是乾隆五十四年,当时已有洋钱流入宜兴,数年后流行开来。

乾隆后期,洋钱在江南流通的具体事例已较为繁多。在苏州,乾隆四十四年至五十二年间(1779—1787),杭州人高宗元曾于巷门救下一位意欲自尽的家仆,询之乃知“因征租途次失番银八枚,归无以自白,故引决耳”。高氏颇有善心,“如所失之数与之去”。(14)沈赤然:《候选州同知高君愚亭传》,《五砚斋文钞》卷一一,《续修四库全书》第1465册,第713页。乾隆五十六年,昆曲公府内班41人为梨园公所捐款,所捐皆是洋钱,每人捐一元、一元半、二元、三元、四元、五元、十元、十元半不等,合计洋钱142元。(15)《公府内班捐助梨园公所添置器物款项数目碑》,江苏省博物馆编:《江苏省明清以来碑刻资料选集》,生活·读书·新知三联书店1959年版,第294—295页。在松江府,乾、嘉年间写就的《淞南竹枝词》称,“乾隆五十年,洋价一千二百文”。(16)《淞南竹枝词》,转引自吴贵芳《清代上海竹枝词》,上海市文史馆等编:《上海地方史资料(四)》,上海社会科学院出版社1986年版,第254页。乾隆五十一年,松江知府杨寿楠劝谕士绅为云间书院捐款,奉贤县绅士陈廷溥等40户“共捐银一百三十两,又洋钱十二元,又足钱一千二百二十七千一百七十文”。(17)嘉庆《松江府志》卷三〇《学校志》,清嘉庆二十二年刊本,第34页。在杭州郊区临平镇,乾隆五十二年,有渔父网得南宋名臣文天祥用过的绿端蝉腹砚,王仲瞿居士“以番钱廿圆得之”。(18)曾燠:《简斋前辈赠所藏文信国公绿端蝉腹砚赋谢四十四韵》,《赏雨茅屋诗集》卷二《古今体诗六十七首》,《清代诗文集汇编》第456册,上海古籍出版社2010年版,第96页。在嘉兴府,乾隆五十四年,吴江县民徐再耕将邻居幼女阿彩骗至该府桐乡县,“卖得洋钱十二个,作钱八千文”。(19)《诱拐首犯闻拿投首其知情串卖之人与因人连累不同不准减等》,沈沾霖辑:《江苏成案》卷二《名例下》,杨一凡、徐立志主编:《历代判例判牍》第8册,中国社会科学出版社2005年版,第22页。乾隆六十年,金石名家嘉兴人张廷济以“白金六饼”从好友海盐人张燕昌处买得一方斧砚。(20)张廷济:《张叔未日记》,陈红彦、樊长远整理,凤凰出版社2020年版,第192页。在绍兴府,乾隆五十七年著名幕僚汪辉祖称:“番银一圆旧易钱六百三四十文,此时亦几及一千矣。”(21)汪辉祖:《病榻梦痕录》卷下,《续修四库全书》第555册,第671页。此外,嘉庆六年(1801),苏州人沈复渡江到常州府靖江县范惠来处讨债,范氏授予“番饼二圆”,并许诺“当勉措番银二十圆,以偿旧欠”。(22)沈复:《浮生六记》卷三,上海古籍出版社2000年版,第73页。可见此时行用洋钱之地已逾江而北。结合清人追述与上述诸多事例,乾、嘉之际洋钱已通行江南各地,殆无疑义。

乾隆中后期江南流通的这些洋钱,主要来自闽、粤地区。清前期江南与闽、粤之间形成花布、绸缎与蔗糖、洋广杂货对流的贸易格局。其中,丝货是江南输往闽、粤的重要商品,年贸易额常在银数十万至百万两之间。到江南求购丝货的闽、粤商人中不乏携带洋钱者。乾隆二十年,洋商郎一氏沼吧等运载米粮、货物与番银15万元至厦门交易,并选择殷实铺户林广和、郑得林二人先领番银5万元,“带往苏、广购办货物”。(23)《钟音折》,上海书店出版社编:《清代档案史料选编》第2册,第418页。运载货物至闽、粤贩卖的江南商人也有携带洋钱而归者。萧山人汪辉祖回忆,约在乾隆三十四年,“有商人自闽、粤携回者,号称‘洋钱’,市中不甚行也,唯聘婚者取其饰观,酌用无多,价略与市银相等”。当时商人从闽广携回的洋钱只作饰品,还未能履行货币功能。之后洋钱持续流入江南,至乾隆末年已是“番银之用广于库银”。(24)汪辉祖:《病榻梦痕录》卷下,《续修四库全书》第555册,第682页。

洋钱何以会在江南如此通行呢?既有研究主要强调相比于铜钱与银两,洋钱以枚计数,有着结算、携带方便等优势,但殊少考察乾隆朝海外银元输入中国的数量变化与江南铜钱的流通情况,也未探讨洋钱输入增多与私钱盛行对江南洋钱流通的推动作用。在海外输入方面,乾隆六年至二十年(1741—1755)欧洲各国输入广州的白银总数约有2675万余元,是雍正四年至乾隆五年(1726—1740)输入量的1.8倍,乾隆二十一年至三十四年更增长到2876万余元。(25)Louis Dermigny, La Chine et l’Occident: Le Commerce à Canton au XVIIIe Siècle, 1719-1833, tome 2, Paris: S.E.V.P.E.N.,1964, p.735.乾隆朝洋钱输入量的大幅增长满足了闽、粤地区洋钱的流通需求,推动着洋钱源源流向闽、粤之外的地区。在江南铜钱流通方面,私钱问题贯穿乾隆朝始终,乾隆帝在柄政前期主张弛禁,后期则转为收买与查禁。乾隆三十四年至三十八年、乾隆五十五年至六十年是两个收买私钱的高峰期。在此期间,江苏官员收买私钱437万余斤,总数位列东部诸省第一,浙江官员则收买了125万余斤。此外,浙江官员在乾隆朝拿获私铸案件共计61起,位列全国第一。(26)郑永昌:《清代乾隆年间的私钱流通与官方因应政策分析——以私钱收买政策为中心》,《台湾师范大学历史学报》第25期,1997年版。江、浙两省私钱之盛行可见一斑。而在商业繁盛的江南,私钱流通自然比省内其他地区更严重。汪辉祖敏锐地注意到私钱盛行与洋钱流通之间的关系,称:“盖钱肆易钱,价无一定,自鹅眼以至制钱,凡数等,杂小钱者曰‘时钱’,其稍净者曰‘乡货钱’,纯制钱者曰‘典钱’,以银易钱,相钱议价。钱既参错,用者不便,乃计所易之钱,折受番银。”(27)汪辉祖:《病榻梦痕录》卷下,《续修四库全书》第555册,第682页。《淞南竹枝词》也谓:“往来刀贝似流泉,鹅眼何堪混懋迁。不识青钱谁选去,街头好用是洋钱。”(28)《淞南竹枝词》,转引自吴贵芳:《清代上海竹枝词》,上海市文史馆等编:《上海地方史资料(四)》,第254页。私钱盛行加剧了铜钱使用中的搀和小钱之弊,促使民众倾向于接受洋钱。

乾隆中后期洋钱使用范围不断扩展的同时,江南市场上流通的洋钱种类日渐趋向单一,也有利于提高交易效率。流入江南的洋钱最初种类多样,有荷兰马剑钱,西班牙双柱(又名双烛)、佛头等。在各类洋钱中,佛头钱逐渐脱颖而出,成为江南市场上使用的主要银元。郑光祖称,乾隆四十年后,洋钱“有马剑者,重九钱四分,兑钱九百余文;双柱、佛头并重七钱三分,兑钱七百余文。五十年后,但用佛头一种。后以携带便易,故相率通用,价亦渐增”。(29)郑光祖:《醒世一斑录》杂述六“洋钱”条,《续修四库全书》第1140册,第221页。嘉庆时青浦县朱家角镇人周郁滨也记:“洋钱旧有马剑(重八钱七分),双烛、佛头(皆重七钱三分),今惟佛头盛行。”(30)嘉庆《珠里小志》卷三《风俗》,清嘉庆二十年刻本,第9—10页。

洋钱在江南社会生活中的使用

洋钱自清初在江南始见使用后,到乾隆后期已逐渐渗透到江南社会生活的各个方面。其时洋钱不仅是交换媒介,还承担起价值尺度职能,人称乾隆五十年后“苏城一切货物,渐以洋钱定价矣”。(31)郑光祖:《醒世一斑录》杂述六“洋钱”条,《续修四库全书》第1140册,第221页。道光前期,江南各地“凡纳赋、买卖及一切钱债交易,俱准此定断”,(32)程岱庵:《野语》卷七“钱”条,《续修四库全书》第1180册,第97页。以至于“入市俱问洋价若何”。(33)项映薇:《古禾杂识》卷三,范笑我点校,文物出版社2017年版,第37页。但洋钱流通的具体情形,一向缺少阐述。今以金石学名家嘉兴人张廷济的日记为主,辅以其他材料,考察嘉、道年间洋钱在江南民众日常开支、田宅交易、书画金石交易、金融市场以及官府财政收支等领域普遍使用的情形。

(一)日常开支

主要包含食品、服饰、用具、出行与住宿、交际、劳动报酬等方面的支出。

食品方面。嘉、道年间米谷以洋钱定价已很常见。嘉庆十二年(1807),仁和县民管士荣拖欠租米1石3斗5升,交“洋钱五元算米一石,尚欠米三斗五升”,(34)《浙江仁和县审详民人莫焕推跌管士荣身死案》,常建华编:《清嘉庆朝刑科题本社会史料分省辑刊》上册,天津古籍出版社2019年版,第730页。租米每石5元。二十四年正月,松江府熟米市价每石1元8角。(35)包世臣:《己卯岁朝松江即事》,《包世臣全集·管情三义》卷六《诗三》,黄山书社2013年版,第106页。道光元年(1821)六月,嘉兴县“米价贵,每石四洋钱”。(36)张廷济:《张叔未日记》,第142页。常熟城南门外是“米马头”,“洋钱定价,以九四申用,名‘河洋价’,实起于道光初年”。(37)郑光祖:《醒世一斑录》杂述六“洋钱”条,《续修四库全书》第1140册,第221页。其他食品交易也频频使用洋钱。(38)张廷济:《张叔未日记》,第17、75页。

服饰方面。嘉庆十年四月,张廷济用“绢钱一洋”,十一月,买鞋1双,“价一洋,找一百五十文”。(39)张廷济:《清仪阁日记》,周德明、黄显功主编:《上海图书馆藏稿钞本日记丛刊》第4册,国家图书馆出版社2017年版,第108、207页。十三年九月,买绢1匹,“价一千一百文,付二洋,店找来钱三百廿四文”。(40)张廷济:《张廷济日记》,嘉庆十三年九月十五日,清稿本。十六年十月,买帽子、绒领、毛袜等物,“付去四洋钱”。(41)张廷济:《张叔未日记杂稿》,周德明、黄显功主编:《上海图书馆藏稿钞本日记丛刊》第5册,第316页。二十二年十月,买鞋1双,“付以一洋钱”。(42)张廷济:《张叔未日记》,第127页。

用具方面。嘉庆九年三月,张廷济在挥云阁买笺纸,共计1800文,“洋钱作七百,付以洋钱三元,找来钱三百零十文”。十二月,“姚芳淑湘信来,荐张大椿笔客,买十管,付以一洋”。(43)张廷济:《张叔未日记》,第18、62页。次年九月,又买“笺纸五十二匣,共洋六枚”。(44)张廷济:《清仪阁日记》,周德明、黄显功主编:《上海图书馆藏稿钞本日记丛刊》第4册,第160页。十三年十月,“买黄蜡一斤四两,钱五百文,买白蜡三两三钱,钱百十五文,付一洋,找来钱八十五文”。十二月,“买大斗笔一枝,价三洋;买笔及墨共二洋”。(45)张廷济:《张廷济日记》,嘉庆十三年十月初三日、十二月二十八日,清稿本。十二年至十四年间(1807—1809),苏州城某寺僧人买“大锣一对,付洋十七元,钱十四文”;“□椅四把,付洋四元”;“条石四块,付洋四元”。(46)《嘉庆十二年到十四年收支什用帐单碑》,王国平、唐力行主编:《明清以来苏州社会史碑刻集》,苏州大学出版社1998年版,第375页。道光十六年(1836),常熟福山城城垣重建,所用城砖的价格皆以洋钱定价,“二号城砖价每块洋钱一分三厘五毫”,“橘囊砖价每块洋钱一分五厘”,“矿灰价每担洋钱三角八分”。(47)陈銮等撰:《重浚江南水利全书·修浚福山城垣塘河全案》,《四库未收书辑刊》第7辑第9册,北京出版社2000年版,第641页。

出行与住宿方面。嘉庆十八年二月,张廷济“坐船一,船钱一洋钱,无零钱,先期许凤修侄手付船户”。(48)张廷济:《张叔未日记杂稿》,周德明、黄显功主编:《上海图书馆藏稿钞本日记丛刊》第5册,第337页。道光二年在杭州“发天竺轿钱一洋(作八百)”。(49)张廷济:《张叔未日记》,第220页。五年七月,从嘉兴至杭州,“寓十五间园马漱石三兄家当宾馆,寓钱十银洋钱”。(50)张廷济:《张叔未日记》,第213页。

交际支出方面。嘉庆九年十一月,张廷济“与姚今韩信并赆二洋,托沈老谷寄去”,“送松江姚则兄赆仪二洋。钱太史家奠仪二洋。沈太史家奠仪一洋”,“送岳母二洋,送八新娘娘见面钱一洋”。二十一年九月,“候沈典彝,送其令子老汇学生喜分一洋钱”,又“候叶两垞太史,谢唁谢卷,送以赆分二洋钱”。(51)张廷济:《张叔未日记》,第56、57、100页。张廷济日记中此类记载较多,不再一一列举。

劳动报酬方面。嘉庆六年,嘉善县民朱忝贵经浦文湘、李茂春做媒娶妻,“致送谢媒钱洋钱二元”。(52)《浙江嘉善县民人浦文湘因索分媒钱殴伤李茂春身死案》,常建华编:《清嘉庆朝刑科题本社会史料分省辑刊》上册,第675页。嘉庆十三年,张廷济找工匠刻字,支付洋钱5元。(53)张廷济:《张廷济日记》,嘉庆十三年闰五月初五日,清稿本。十二年至十四年间,苏州城某寺僧人“修暖轿,付洋十一元,钱六百四十文”,又请“木作朱茂生造价,共付洋一百零三元,银六两三钱二分,钱十千零一百三十文”。(54)《嘉庆十二年到十四年收支什用帐单碑》,王国平、唐力行主编:《明清以来苏州社会史碑刻集》,第375页。二十一年四月,张廷济为卢孔昭写字6幅,得“对笺三幅、番银一饼”;十一月,又为曹正彦写字,得“润笔洋钱四枚”。(55)张廷济:《张叔未日记》,第79、104页。道光九年,常熟县东南三图建造水龙,置于新桥武庙公所,“付修理武庙洋钱十元正”,“付笔资费洋钱一元正”,“付吹手连饭食共计洋钱一元正”。(56)《常熟县为公置水龙救火器具给示禁约碑》,王国平、唐力行主编:《明清以来苏州社会史碑刻集》,第660、661页。

综观上述洋钱在日常支出中的使用情形,大致可以分为两类。一类是商品虽以铜钱计价,但以洋钱支付,洋钱只履行交换媒介职能。另一类是商品以洋钱计价,以洋钱支付,洋钱同时履行价值尺度和交换媒介职能,已具备作为货币的两种基本职能。加之洋钱本身就是金属货币,具有储藏价值,能够作为储藏手段,因此,在江南流通的洋钱是一种成熟的货币形态。此外,通过与铜钱、银两的比价换算,洋钱可与二者搭配使用,减少铜钱单位价值过低与银两切割称量不便的弊端,满足复杂多变的支付需求,便利民众的日常交易。

(二)田宅交易

既有研究主要利用契约文书研究嘉、道年间江南不动产交易中的货币使用情况,普遍的看法是几乎没有使用洋钱。(57)熊昌坤:《近代宁波的洋银流入与货币结构》,《中国经济史研究》2017年第6期;张宁:《15—19世纪中国货币流通变革研究》,中国社会科学出版社2018年版,第154—155页;[日]岸本美绪:《十九世紀前半におけゐ外国銀と中国国内経済》,丰冈康史、大桥厚子编:《銀の流通と中国·東南アジア》,(东京)山川出版社2019年版,第123、128页。其实如果扩大史料范围,作进一步探究,就会发现这种论断恐怕不能成立。事实上,至迟嘉庆后期,洋钱已用于江南城乡的不动产交易。

在苏州府,嘉庆十二年至十四年间,府城某寺两度支付房价,皆使用了洋钱。该寺《收支什用帐单碑》记,“庙间壁房价,共付洋一百十五元,又付元银十两零一钱”;“高墩弄口房价,付洋二百二十一元,又付元银十两零四钱四分”。(58)《嘉庆十二年到十四年收支什用帐单碑》,王国平、唐力行主编:《明清以来苏州社会史碑刻集》,第375页。两笔房价尽管都是洋钱与元银并用,但皆以洋钱为主。道光四年,新阳县诸生潘道根将其亡弟潘道原之屋卖与同县人张鸿升,售价“洋银六十元”,“分得洋二十枚,又为代填经手之项”。(59)潘道根:《潘道根日记》上册,罗瑛整理,凤凰出版社2016年版,第13—14页。七年,长洲县民黄恭慎立下绝卖田契,将32亩圩田售与蒋氏管业收租,得价洋钱451元。(60)《道光七年黄恭慎绝卖田文契》,日本东京大学东洋文化研究所(以下简称“东京大学东文所”)藏《苏州周氏文书》。

在嘉兴府嘉兴县,嘉庆十六年至二十三年间(1811—1818),张廷济前后4次买田,均以洋钱作为主要支付货币。嘉庆十六年九月,买高张氏同子明华田3亩,租4石7斗,价107千文,“当付洋六十二元,又找钱足串六百〇四文,又立约票,约到高处洋六十元,于十月定日认票认人,付清”。同年十月,买“嘉田七亩,十八千,算计钱百廿六千,该洋百六十一元,七八十,又该钱四百廿”。此次购田7亩,每亩18千文,总计126千文,当付洋钱161元、铜钱420文。十八年三月二十二日日记记:“闵田价洋票,本年五月十五日,洋钱百七十六元转会到春屿处。”(61)张廷济:《张叔未日记杂稿》,周德明、黄显功主编:《上海图书馆藏稿钞本日记丛刊》第5册,第264、274、345页。春屿即张廷济好友葛嵩,闵田田价或是由葛嵩代为支付。二十三年十二月,又买嘉兴县里十上七圩陆大本等人田5亩,“价一百七十千,计交去洋银钱二百元”。(62)张廷济:《张廷济日记》,嘉庆二十三年十二月二日,清稿本。张廷济以外,道光十年县民刘应贤出售楼房一所与县人怀宦,立卖契称,“三面议定,得受时值房价洋钱叁佰四拾三员弍角正(作银贰佰肆拾两正)。当日立契,一色现洋收足,并无准折等情”,“今随契内房价吉洋钱一并收足。小吉洋过兑,收票不另立”。(63)《道光十年刘应贤卖房契》,日本东京大学东文所藏《嘉兴怀氏文书》。该契不仅写清了洋钱与银两之间的兑价是0.7,还指明交易所用洋钱是吉洋,即佛头三工,(64)嘉庆《珠里小志》记载“佛头三工(谓之小吉,银色最上)”(卷三《风俗》,清嘉庆二十年刻本,第10页)。货币信息价值极高。

(三)书画金石交易

苏州人黄丕烈是嘉、道年间江南著名的藏书家、版本目录学家,生平写过大量藏书题跋。这些题跋记载了嘉庆至道光初年其买卖书籍的时间、地点与金额。黄寿成统计,《荛圃藏书题识》《荛圃藏书题识续录》共记载121条书价,其中以洋钱计价的有45条,约占书价总数的38%。(65)黄寿成:《外国银圆在中国的流通》,《中国典籍与文化》1994年第4期。洋钱是黄丕烈书籍交易使用的主要货币之一。

嘉、道年间苏州人潘世璜与其父潘奕隽收藏书画,在《须静斋云烟过眼录》中记录书画价格,其中不乏以洋钱成交者。嘉庆二十年十二月,潘世璜于岳父陆恭家见到明人陈淳《秋水秋山诗书卷》,“外舅近以三番易得之”。二十二年十二月九日,晤友人汪省吾,见汪氏所买小楷书一小册,“自书百韵诗,据云以四十番得之,则太贵矣”。十二月二十一日,过汪省吾处,观明末清初收藏家孙承泽墨迹单条、册页数种,“以五番与省吾,易得退谷条幅二帧”。二十四年四月,又于汪省吾处见“蒋霞门文沈唐仇金扇面四个,省吾经手,将售与句容裴姓”,“四幅共洋四十枚,亦为善价矣”。闰四月,“大人以番饼八十六枚易郭氏明人扇面册,凡五十七幅。前途必须九十番,余贴四番”,等等。(66)潘世璜:《须静斋云烟过眼录》,彭向阳校点,中国美术学院出版社2000年版,第41、52、53、67—68、70—71、87、90、94—95页。

张廷济著有《清仪阁所藏古器物文》一书,挑选乾隆四十一年至道光十五年间所得部分珍品,详述由来与款识。在购自江南且写清价格的160件藏品中,以洋钱购得的共计123件,约占77%,洋钱是张廷济购买金石器物最主要的货币。若按购买器物的时间划分时段作进一步考察,就会发现,乾隆四十一年至六十年共有7件,其中以洋钱计价的1件;嘉庆元年至十年共有23件,其中以洋钱计价的12件;嘉庆十一年至二十年共有29件,其中以洋钱计价的22件;嘉庆二十一年至道光五年共有72件,其中以洋钱计价的64件;道光六年至十五年共有6件,其中以洋钱计价的5件。(67)张廷济:《清仪阁所藏古器物文》,浙江人民美术出版社2020年版。乾隆后期至嘉庆年间,各阶段以洋钱购得的器物数量所占器物总数的比例节节攀升,正反映出洋钱在江南社会经济生活中使用程度不断提高。

(四)金融流通

洋钱也是嘉、道年间江南金融市场的主要货币。张廷济在嘉兴府开设布庄,生活富足,有余力向外大额借贷,而大额借贷的实际交付货币往往是洋钱。张氏日记记,嘉庆十八年(1813)八月十四日,“邬良佐兄到余舍来,借钱二百千,明年对期还利一分三厘,案月,洋每作钱八百三十文,当付洋钱二百四十元,又找钱六百文”。(68)张廷济:《张叔未日记杂稿》,周德明、黄显功主编:《上海图书馆藏稿钞本日记丛刊》第5册,第365页。二十一年四月二十一日,“海盐徐田玉兄来,借去洋钱四百五十八枚,每照马恒余典价每元多十文,又找以钱百六十六文,计四百千足白钱”。(69)张廷济:《张叔未日记》,第79页。张廷济在日记中详记借款人、借款金额、实际交付的货币及金额、还款时间、借贷利息、洋钱与铜钱比价、抵押物详情等信息,实已涵盖借据的基本内容,详细展示了洋钱在借贷活动中的使用情形。

张廷济与亲友还将大额洋钱存典生息。嘉庆十八年十月的日记记:

壬申十月八日,付马德馨典洋钱一千元,其利案月八厘,五百洋作洋本,洋进洋出,五百洋每作八百十二文,作足钱四百零六千,归时洋作钱价。癸酉十月十日,贾梅岩丈先付来利洋九十六元零五角。洋作钱本,上□时洋每作八百零八文,找来钱百九十六文,余写一收条付去,未换票。十八日,马两如到德馨,来精舍,携甲戌十月八日期票来换,余仍收执一千洋之票。四弟仍收执三票,一钱本连利一千零九十六千,一钱本连利一千零九十六千,一洋本连利五百四十八元。琴泉收执一票,洋本一千零九十六元,其一千之数,亦半作洋本,半作钱本,与余同。(70)张廷济:《张叔未日记杂稿》,周德明、黄显功主编:《上海图书馆藏稿钞本日记丛刊》第5册,第377页。

“壬申”即嘉庆十七年。张廷济在马德馨典存储洋钱1000元,存期1年,其中500元作钱本,每元兑钱812文,归时洋作钱价。次年十月,续存一年,并收取了德馨典付来的利息96元5角。由于相比去年洋钱价格下跌4文,因此德馨典又付铜钱196文。此外,嘉庆十七年,张廷济的四弟张沅与亲家琴泉即王履,也在德馨典储蓄,次年并未取出利息,而是选择连本带利续存一年。同时,张廷济与张沅还在其他当铺存储洋钱。十八年十一月,张廷济收到“南当利洋壹百廿元”,“与四弟对分,票换来,作钱算,洋钱每作八百廿文整,十三个月,计足钱九百廿六千百文。其期甲戌十一月廿三日。此票存余处”,“利案月一分”。次月,再收“南当利洋百廿元”,“与四弟对分,其本利共壹千百卅元。其票存四弟处”。(71)张廷济:《张叔未日记杂稿》,周德明、黄显功主编:《上海图书馆藏稿钞本日记丛刊》第5册,第388、389页。

由于家中布庄具备生息功能,张廷济也接受他人的储蓄。嘉庆二十二年八月二十七日,房师刑澍委存洋钱1000元,存期1年,“其利长年七厘,照陈贻丰当之出价,每元八百七十八文(照进价大三文)。廷济亲立洋票于老师处”。(72)张廷济:《张叔未日记》,第118页。

张廷济所立的洋票是指用于交付洋钱的信用票据。这类洋票的具体内容在张氏日记中有完整记述。嘉庆十六年十二月二十日记:“立约票。张叔未今约到萧瑞珍处田价洋钱肆拾元,随到随付,认票认人。此照。嘉庆十六年十二月二十日。张叔未票。”(73)张廷济:《张叔未日记杂稿》,周德明、黄显功主编:《上海图书馆藏稿钞本日记丛刊》第5册,第292页。十八年二月十日又记:“凭票,认票认人。发洋钱叁拾五圆,此照。壬申十二月廿日期,蒋二太太照。张廷济手书。”(74)张廷济:《张叔未日记杂稿》,周德明、黄显功主编:《上海图书馆藏稿钞本日记丛刊》第5册,第335页。张氏所立的约票与凭票均是认票认人,需要萧瑞珍与蒋二太太本人支取洋钱。洋票也被江南商人用于大额资金往来。道光十三年,浙江巡抚富呢扬阿指出:“江、浙商民交易货物,往往以洋银计值立票,或先交洋银后运货物,或先运货物后交洋银,其间错出不齐,多有尾欠。”(75)《浙江巡抚富呢扬阿折——覆奏白银出洋应定治罪专条》,中国人民银行总行参事室金融史料组编:《中国近代货币史资料》第1辑上册,中华书局1964年版,第19页。洋票的使用提高了交易效率,加快了洋钱与商品的流转,方便了货款结算,也缓解了商人的资金压力,有利于江南经济的发展。

(五)地方官府收支

乾隆后期洋钱通行于江南社会生活的各方面,至迟嘉庆年间,江南民户已用洋钱缴纳赋税钱粮。嘉庆十六年(1811)正月,张廷济缴纳去年“银钱洋三个三角”“米洋四个七角”。(76)张廷济:《张叔未日记杂稿》,周德明、黄显功主编:《上海图书馆藏稿钞本日记丛刊》第5册,第222页。嘉庆二十一年六月,收到平湖县送来的两张补粮票,“每石价洋钱三元五角,两票共米十四石五斗六升五合。共洋五十元零九角八分,又加夫役票钱七角。本月初,天自携次云信来,曰当遣俞心乐送到天自处,洋五十元。今日面付天自洋钱一元,又心乐送去钱等廿六文,清讫。”(77)张廷济:《张叔未日记》,第84页。嘉庆二十二年年底,张廷济得知知县折漕甚急,“遂搜索得番银钱五百圆”,连夜赶往嘉兴郡城俞氏钱庄开户折漕,“漕米绅光头价三洋二角,余处加一,计每石三洋五角二分”。(78)张廷济:《张叔未日记》,第137页。嘉庆二十四年正月,包世臣在松江有诗曰:“今年又收十分租,摘银折漕骨髓枯。石米块八价在市,官漕石折六块四。”(79)包世臣:《己卯岁朝松江即事》,《包世臣全集·管情三义》卷六《诗三》,第106页。常熟人柯悟迟更是在《漏网喁鱼集》中详记道光中后期每年办漕折色洋价。(80)柯悟迟《漏网喁鱼集》,中华书局1997年版,第3—13页。嘉、道年间办漕折色以洋钱计价是洋钱在赋税征收中普遍使用的重要表现。

地方官府的财政支出也频频使用洋钱。嘉庆年间,苏、松两府漕船帮费改付洋钱,而且数额越来越高,至嘉庆晚期,已成州县官员之累。嘉庆二十四年,两江总督孙玉庭奏称:“各帮船兑运本有例给银米,前因丁力疲乏,准令酌给津贴,已属格外优施。乃江苏太仓后等帮运丁在昆山县需索帮费,每船洋银九百余圆至一千余圆之多,苏州后等帮运丁在新阳县需索帮费,每船洋银六百余圆至一千余圆之多,仍称未满其欲。”(81)《清仁宗实录》卷三五八,嘉庆二十四年五月壬午,中华书局2008年版,第34189—34190页。嘉、道之际帮费数额虽高,但洋钱价格尚未大涨,州县官员犹可勉强支应。尔后苏松洋价日增,而征漕期间洋钱需求大且急,价格更贵,至道光十六年十一月,“每圆概换至曹纹八钱一二分以上,较比三四年前每圆价值实已抬高一钱,即兑换制钱,亦比纹银多至一百文以外”,州县与旗丁均受其害。(82)林则徐:《漕费禁给洋钱折》,《林文忠公政书·江苏奏稿》卷八,中国书店1991年版,第67—68页。署理两江总督林则徐奏准:“所有县帮交涉一切费用,著概禁折给洋钱”,“向需洋钱一圆者,以纹银七钱三分核实给发”。(83)《清宣宗实录》卷二九一,道光十六年十一月庚子,第39426页。然而林则徐的变革并未维持太久,道光二十六年署江苏巡抚程矞采削减帮费,奏称“松属每船减为洋钱七百元,苏、太二属每船减为五百六十元”,(84)《户部海运新案》卷一《奏章》,《故宫珍本丛刊》第322册,海南出版社2000年版,第16页。此时帮费已变回支付洋钱。此外,《浙江乌程县道光二十年漕用各费帐册》的记载表明,征漕支出中的漕俸劳金、弹压营兵酬劳、兑米劳金、溢米例赏、各宪房漕例、漕内委员漕例、粮道临仓供应费用、本府漕规、同城文武漕规以及漕修例款诸项主要是发放洋钱。(85)《浙江乌程县道光二十年漕用各费帐册》,太平天国历史博物馆编:《吴煦档案选编》第7辑,江苏人民出版社1983年版,第7—14页。漕粮运费概以洋钱支付,反映出江南地方财政支出中洋钱所具有的地位不容小觑。

江南洋钱价格的波动趋势

洋钱以独立货币形式通行后,在流通领域与铜钱、银两并行,相互兑换,形成洋钱与铜钱比价、洋钱与银两比价,二者共同构成洋钱价格。洋钱价格变动是反映社会经济运行状况的重要指标,时常见诸江南时人的记述,今人却殊少论述。下文在总结洋价波动趋势的基础上,进一步探究影响洋钱价格的因素,分析官府为应对洋钱价格波动而采取的相应措施及其成效。

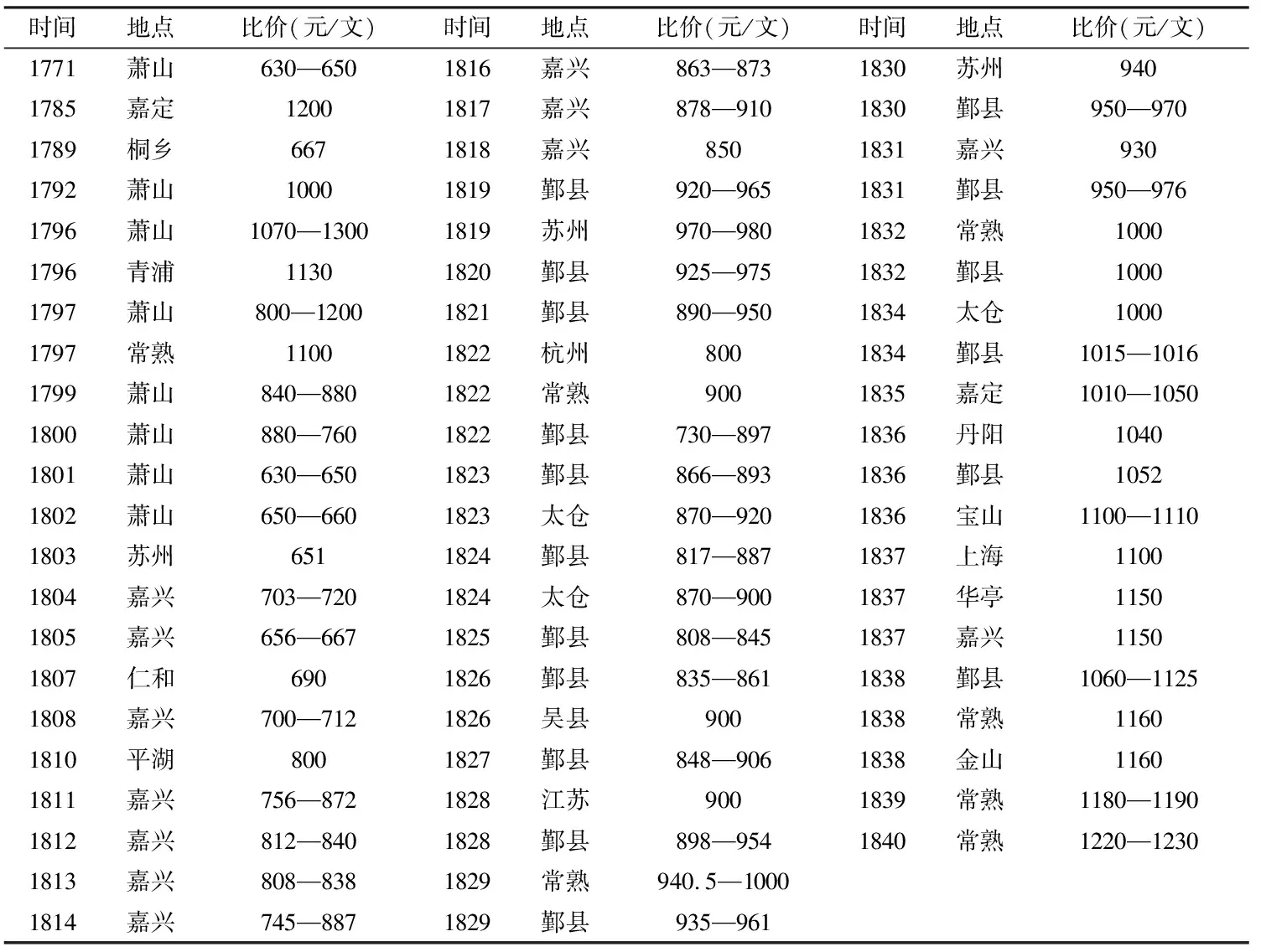

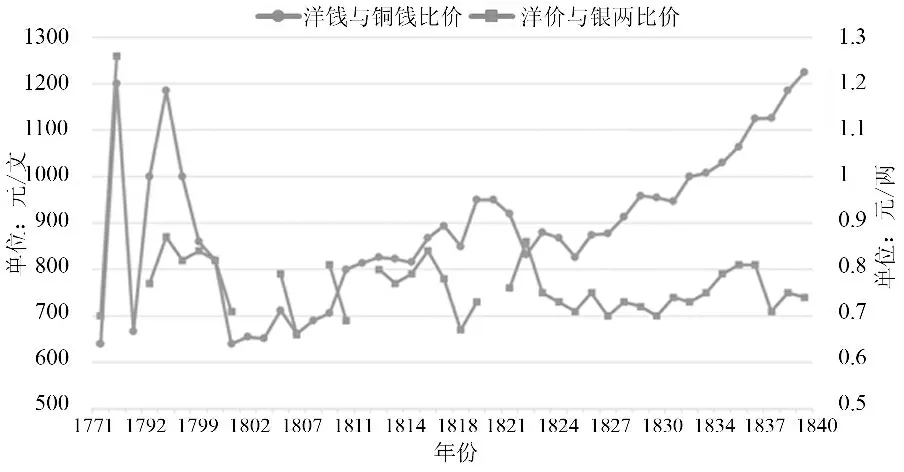

表1依据笔记、日记、方志、家谱、文集、碑刻、刑科题本等资料,汇集了乾隆三十六年至道光二十年(1771—1840)江南各地洋钱与铜钱比价数据,其中在道光朝,同一年份多有数个地区的比价数据可供比较。通过比较,可以看到常熟、太仓等地的洋钱价格往往高于鄞县,这说明道光十五年江苏巡抚林则徐所说的洋钱价格“浙江贵于闽、粤,江苏又贵于浙江”有一定道理。(86)林则徐:《苏省并无洋银出洋折》,《林文忠公政书·江苏奏稿》卷五,第42页。

表1 1771—1840年江南洋钱与铜钱比价

依据常熟人郑光祖的记载可知,乾隆四十年后,洋钱马剑1元兑钱900余文,双柱、佛头1元兑钱700余文,乾隆五十年后“但用佛头一种,价亦无甚上下,后价渐增”。如表1和图1所示,洋钱与铜钱比价在乾隆末年处于高值,达到1∶1000以上,嘉庆二年后迅速下降,至嘉庆六年只有1∶630—650,回到30年前的水平,此后25年间波动上升,增长了近37%。道光六年(1826)后上涨速度显著加快,道光十二年增至1∶1000,道光二十年突破1∶1200,14年间增长了近40%。

图1 1771—1840年江南洋钱与铜钱、银两比价趋势

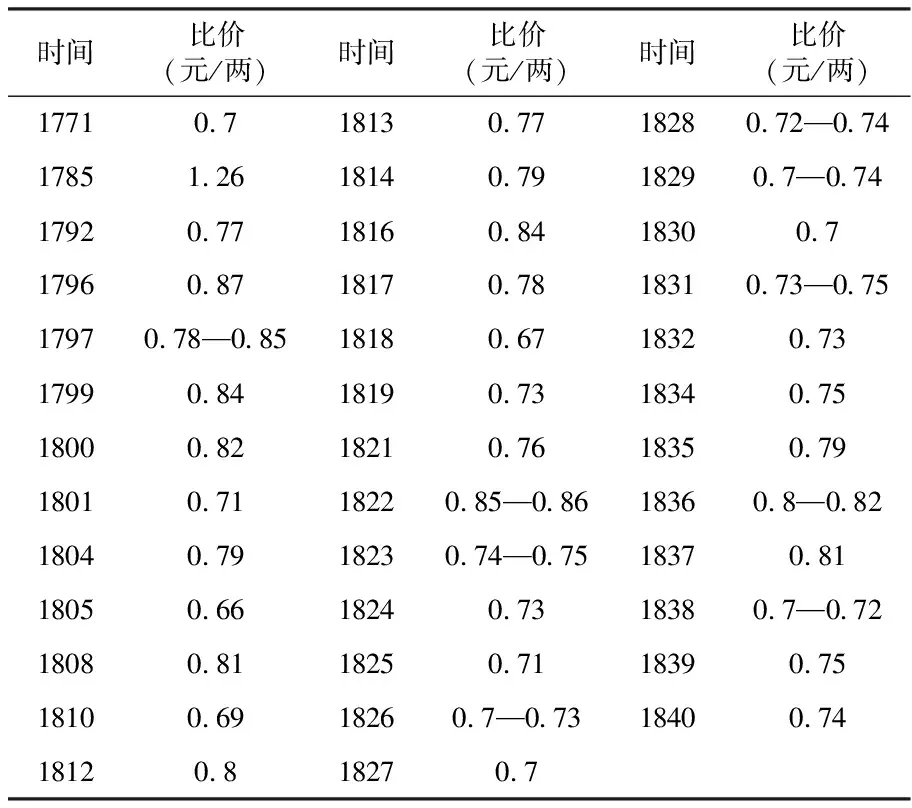

就洋钱与银两比价变动趋势而言,美国学者万志英(Richard von Glahn)认为19世纪上半叶,江南洋钱的升水在持续增长。(87)Richard von Glahn, “Foreign Sliver Coins in the Market Culture of Nineteenth Century China”, International Journal of Asian Studies, Vol.4, No.1(2007), p.61.事实并非如此。表2依据既有研究、笔记、文集、年谱、刑科题本、契约文书等资料,罗列了乾隆三十六年至道光二十年(1771—1840)江南洋钱与银两比价数据。如表2和图1所示,在乾隆中后期至嘉庆朝,洋钱与银两比价起伏较大,既有超过0.8的高值,又有低于0.7的低值,但进入道光朝后,未见低于0.7者,而且在道光十一年至二十年间持续超过0.72,表示洋钱长期处于升水。这一波动趋势说明万志英的看法不符史实,也表明在以往银钱比价研究中,已知洋钱与铜钱比价,便假设洋钱与银两比价恒定于0.72,以此作为银钱比价换算的常规常用其实并不严谨,结果很可能与真实银钱比价存在不小的差距,值得注意。

表2 1771—1840年江南洋钱与银两比价

比较以上两类银钱比价的波动趋势,可以看到乾、嘉之际(1792—1800)与道光十一年至二十年(1831—1840)是两个明显的“银钱俱贱”时期。这与时人的直观感受一致。嘉庆元年,汪辉祖称:“每番银一圆直制钱一千七八九十文,市肆交易竟有作钱一千一百三四十至七八十者,杭州尤甚,银价因之日减。”(88)汪辉祖:《病榻梦痕录》卷下,《续修四库全书》第555册,第682页。道光前期,金匮(无锡)人钱泳也感叹:“近岁洋钱盛行,则银钱俱贱矣。”(89)钱泳:《履园丛话》卷一《旧闻》,孟裴校点,上海古籍出版社2012年版,第18页。

推原其故,影响洋钱价格的因素是多方面的,例如铜钱的质量与数量、银两的供求、洋钱的供求等。其中,洋钱的供求无疑是最直接且关键的因素。导致以上两个时段洋钱价格格外昂贵的主要原因应与银元输入中国的数量减少有关。先看乾、嘉之际银元流入中国的情况。美国人马士(H.B.Morse)指出,受英法战争影响,1793—1795年英国东印度公司没有运来银元,广州出现了银荒。(90)[美]马士:《东印度公司对华贸易编年史(1635—1834年)》第2卷,第233—234、284、295、310、311页。法国学者路易·德尔米尼(Louis Dermigny)的统计也表明,1792—1798年欧美各国向广州输入银元1175万余元,只占1785—1791年输入量的47%,1799—1806年的40%强。(91)Louis Dermigny, La Chine et l’Occident: Le Commerce à Canton au XVIIIe Siècle, 1719-1833, tome 2, p.735.银元输入量减少,广州银元价格猛增,1797年西班牙银元1元与同等重量的纹银等价。(92)[美]马士:《东印度公司对华贸易编年史(1635—1834年)》第2卷,第311页。再看道光朝银元流入中国的情况。1821—1827年间约有3380万元输入广州,但1828—1833年间输入量锐减至798万余元。(93)Louis Dermigny, La Chine et l’Occident: Le Commerce à Canton au XVIIIe Siècle, 1719-1833, tome 2, p.735.1839年,广州通事也称“夷船携带洋钱,近年颇为罕见”。(94)林则徐:《会奏夷船互市情形并空趸开行只数折》,《林文忠公政书·使粤奏稿》卷三,第129页。道光朝银元输入量减少的主要原因有二。一是1821年后墨西哥停铸西班牙银元,西班牙银元来源渐竭,大量输入广州的趋势注定无法持续。二是美国商人大量改用汇票支付货款。19世纪后,美国取代英国成为中国银元最主要的来源地,1799—1833年间共输入1亿余元,占欧美各国输入总数的83%。但自1833年起,“硬币出口占优势的日子告终了”,1833年输入68万余元,数量仅占汇票总数的1/7。(95)[美]赖德烈:《早期中美关系史》,陈郁译,商务印书馆1964年版,第68页。外部银元供应减少导致广东洋钱价格上涨。嘉庆后期广东的洋钱与银两兑价普遍在0.67上下,道光十二年至二十年间涨至0.69—0.72。(96)陈春声:《清代广东的银元流通》,《中国钱币》1985年第1期。由广东运到江南的洋钱,价格自然更贵了。

民众需求的变化也对洋价产生显著影响。这在道光二年(1822)江南洋价骤跌事件中表现得最为明显。该年二月,朝廷饬令广东督抚与海关监督严行查禁白银出洋。消息传到江南,演变为官方禁用洋钱的谣言,洋钱价格随之大跌。嘉兴人冯古椿记:“自夏苏、杭市上传闻有禁用之令,骤贱其值,旬日间仅抵银价之半,犹不能通用。两省藩司晓谕通用,民不能遵。至秋始复旧价,市谣呼‘洋钱瘟’。”(97)冯古椿:《客世行年》,《北京图书馆藏珍本年谱丛刊》第137册,北京图书馆出版社1999年版,第15页。还有大量洋钱被倾镕,钱泳称:“四五月间,苏州有谣言不用洋钱,销毁至数百万枚。”(98)钱泳:《履园丛话》卷一四《祥异·南方丙丁北方壬癸》,第263页。常熟人郑光祖也记:“七月,江、浙两省抚院会示晓谕,令洋钱不得倾销,但准七钱三分银价通用,人情始定,不久仍复旧价(九百余文)。”(99)郑光祖:《醒世一斑录》杂述六“洋钱”条,《续修四库全书》第1140册,第221页。半年之内洋价的大起大落皆源于市面对洋钱需求的变化,需求骤减,洋价暴跌,需求回升,洋价复旧。

此次事件也是道光朝江南官府干预洋价的开始,但“至秋始复旧价”与“不久仍复旧价”均昭示,江、浙官府“但准七钱三分银价通用”的规定落空。道光十二年,给事中孙兰枝看到江、浙民间洋钱价格“反浮于足纹之上”,仍建议官定洋价,奏请朝廷谕令地方官“出示晓谕,凡民间使用洋钱一枚,照镕净之数,只准作漕平纹银六钱五分,不许浮多”。(100)《给事中孙兰枝折——江浙两省钱贱银昂商民交困宜清积弊》,中国人民银行总参事室金融史料组编:《中国近代货币史资料》第1辑上册,第13页。对此奏请,两江总督陶澍与江苏巡抚林则徐考虑得更加周到,提出不宜强制规定洋钱与铜钱比价,但要适当限制洋钱与纹银比价,认为强制降低洋钱与铜钱比价必定导致商民亏折,“民间生计因而日绌,非穷蹙停闭,即抗阻不行,仍属于公无裨”,规定嗣后洋钱“成色之高低,戥平之轻重,应令悉照纹银为准,不得以色低平短之洋钱,反浮于足纹之上”。此外,二人还提议“推广制钱之式以为银钱”,希望以此遏制外来洋钱的流通。(101)林则徐:《会奏查议银昂钱贱除弊便民事宜折》,《林文忠公政书·江苏奏稿》卷一,第15页。然而铸造银元的建议被道光帝批驳,抑制洋钱与纹银比价的设想也未生效。洋钱价昂与白银外流问题共同困扰着道光朝君臣。

洋钱流通对江南社会经济的影响

嘉、道年间,洋钱盛行对江南经济和社会生活产生了广泛而深刻的影响,具体而言,约有四端。

一是改变了江南的货币体系,这主要表现在货币结构与货币单位的变化。在货币结构方面,促使民间交易由主要使用铜钱变为铜钱与洋钱并用。江南民间交易主要使用铜钱的格局形成于乾隆前期,论者已多,不复赘述。铜钱的广泛流通一方面减少了伪银、低色银带来的商业欺诈行为,另一方面却也存在私钱盛行、短串克扣等问题,从而促使乾隆后期洋钱在江南流通。洋钱流通后,迅速挤占了铜钱与银两的流通空间。嘉庆前期,钱塘人梁玉绳称:“近年已来,民间盛行洋钱,几代制钱、白金之半,以其便也。”(102)梁学昌辑:《庭立记闻》卷四,《续修四库全书》第1157册,第145页。濮院镇人杨树本也说:“近今十余年来,又各以洋钱为尚,零星买卖用钱,而银更不能多得矣。”(103)杨树本纂:《濮院琐志》卷六《习尚》,《中国地方志集成·乡镇志专辑》第21册,上海书店出版社1992年版,第481页。梁氏与杨氏所言反映出民间交易的货币结构呈现洋钱比重上升,铜钱、银两比重下降的趋势。日常交易实例也印证了这一点。嘉庆十二年至十四年间(1807—1809),苏州某寺庙“通共用洋七百十五元,银三十七两一钱七分,钱二百零八千四百二十文”。(104)《嘉庆十二年到十四年收支什用帐单碑》,王国平、唐力行主编:《明清以来苏州社会史碑刻集》,第376页。铜钱208420文约合洋钱300元或纹银240两,(105)嘉庆十三年江苏的银钱比价是1∶870,参见胡岳峰:《清代银钱比价波动研究(1644—1911)》,华东师范大学博士学位论文,2021年,第223页。可见洋钱的比重远超铜钱,铜钱的比重又远超银两。道光四年十二月初八日,苏州府新阳县诸生潘道根在日记中记:“夜中结算,本年除柴米外,用过净洋一百十一元,又足钱五十四千二百四十四文,费用浩繁,以故左支右绌。”(106)潘道根:《潘道根日记》上册,第14页。潘道根时年36岁,以教书行医为生。足钱54244文约合洋钱60元,远少于洋钱数额,而银两或无使用,或数量之少已可忽略不计。洋钱在日常交易中的主要地位可见一斑。

在货币单位方面,促使“元、角、分”货币单位体系融入民众的日常交易,丰富了江南社会的计价方式,有助于日后江南货币体系的近代转型。“元”也称“圆”“员”,或“块”“个”。嘉庆二十四年包世臣称,“吴市用洋钱以块计,每块分十角,角分十分”,(107)包世臣:《己卯岁朝松江即事》,《包世臣全集·管情三义》卷六《诗三》,第106页。道光前期太仓人盛大士记,“江以南民间贸易有几个几角几分名目”。(108)盛大士编:《泉史》卷一四《外国钱》,马飞海、王贵忱主编:《中国钱币文献丛书》第10辑,上海古籍出版社1993年版,第920页。乾隆后期,“元”已在江南使用,乾隆五十一年松江府云间书院的捐助名单中就有“洋钱十二元”的记载。至于“角”“分”在江南的出现时间,当不晚于嘉庆前期。嘉庆十年,张廷济请木匠为10件古器打造座匣,木匠索价“八洋七角半”,其中商父癸句兵楹匣“索价一洋二角”,临安府钱牌楹匣“价洋五角”,一件银器物楠匣“价洋四角半”。(109)张廷济:《清仪阁日记》,周德明、黄显功主编:《上海图书馆藏稿钞本日记丛刊》第4册,第130、131页。“七角半”与“四角半”之“半”即是5分。在实际使用中“角”“分”可用铜钱支付。嘉庆十六年九月,张廷济“付朱蒙九兄一洋,连前该朱二角,当共该朱半洋,作钱四百卅二文”。(110)张廷济:《张叔未日记杂稿》,周德明、黄显功主编:《上海图书馆藏稿钞本日记丛刊》第5册,第267页。尽管洋钱与铜钱之间不是主币与辅币的关系,但铜钱在实际使用中一定程度扮演了辅币的角色。

二是成为影响江南经济发展的双刃剑。一方面,在价格差的吸引下,洋钱源源不断地从闽、粤地区输入江南,并且“行用只在内地,不往外洋”,(111)林则徐:《苏省并无洋银出洋折》,《林文忠公政书·江苏奏稿》卷五,第42页。为嘉、道时期江南经济的维系与发展提供了充裕的资金支持。嘉庆十九年,两广总督蒋攸铦奏称:“至于洋钱进口,民间以其使用简便,颇觉流通,每年夷船带来洋钱,或二三百万圆,或四五百万圆,亦有数十万圆不等。现在市价每圆换制钱七百二三十文,若至浙江、江苏等省,可值制钱八百数十文。江、浙商民贩货来粤销售后,间有径带回洋钱者。”(112)梁廷枏:《粤海关志》卷一七《禁令一》,袁钟仁点校,广东人民出版社2014年版,第349—350页。道光年间,林则徐也指出:“其浙江、闽、粤海船,携带洋银来至上海置买苏、松货物者,往往有之,若将苏省洋银载运往南,则有百不得一。盖江、浙洋银价值向比闽、粤等省为昂。”(113)林则徐:《苏省并无洋银出洋折》,《林文忠公政书·江苏奏稿》卷五,第42页。道光十二年(1832),给事中孙兰枝估计“每年江、浙地方所来洋钱不下百数十万”。(114)《给事中孙兰枝折——江浙两省钱贱银昂商民交困宜清积弊》,中国人民银行总参事室金融史料组编:《中国近代货币史资料》第1辑上册,第13页。洋钱持续输入成为嘉庆至道光前期维系江南经济的动力之一。嘉庆时上海县城呈现出以洋钱交易的繁荣景象,“舳舻尾衔,帆樯如栉,似都会焉,率以番银当交会,利遇倍蓗,可转眴懋迁致富”。(115)嘉庆《上海县志》卷一《志疆域》,清嘉庆十九年刻本,第42页。民国《鄞县通志》也将“甬已于百年前(清嘉庆间)流行银圆”(116)民国《鄞县通志》第五《食货志》,1951年排印本,第256页。视作宁波金融发展的表现之一。

另一方面,嘉、道年间江南市场除了盛行外国银元,还存在建板、闽板、浙板、锡板、苏板等各种国人仿铸的洋钱,即土铸洋钱。(117)诸联:《明斋小识》卷一二“洋钱”条,江苏广陵古籍刻印社编:《笔记小说大观》第28册,第88页。海外各类银元与土铸洋钱以市场性货币的形式流通,数量与价格变化主要取决于中外贸易情形与民众的需求,江南官府很难进行有效干预,这就加剧了明中期起白银货币化开启的货币主导权下移的趋势。(118)明清时期白银货币化与货币主导权下移的关系,参见仲伟民、邱永志:《十六至十九世纪中日货币流通制度演进路径的分流》,《中国社会科学》2020年第10期。道光十三年,两江总督陶澍与江苏巡抚林则徐奏请官方铸造洋钱,实现银元国家化,以抑制外国银元的流通,反被道光帝批驳,从而贻误了货币主导权上移的时机。洋钱盛行从短期看给江南社会经济发展带来资金与活力,从长期看却严重侵蚀了中国的货币主权,导致中国的社会经济发展更易受到外部经济势力干预,在国际竞争中失去主动权。道光中期后,海外银元输入量减少导致的洋钱价昂制约了江南经济发展就是这一弊端的显现。有关道光朝银贵钱贱对江南经济的负面影响,既有研究论述已详,于此不赘。

三是洋钱成为地方财政收支的通用货币,抑勒洋价成为地方政府浮收的新方式。前述嘉庆二十二年(1817)张廷济缴纳漕粮时,“洋钱价兑价每枚足白钱九百十文,官作足白八百八十六文”,(119)张廷济:《张叔未日记》,第137—138页。每元洋钱与铜钱的兑价比市价低了24文,由此可见,清末常熟人徐兆玮所言“银漕缴柜向以抑勒洋价为大宗进项”之浮收做法的产生实可追溯至嘉庆年间。(120)徐兆玮:《徐兆玮日记》第2册,李向东等标点,黄山书社2013年版,第1167页。相较于嘉兴府漕粮每石3元5角的折价,相邻的松江府则高得多。松江府每石漕粮折价6元4角,是嘉兴府的1.8倍。道光年间,苏州府常熟县每石漕粮折价已高至7—8元,“上控愈多,弥缝百出”,(121)柯悟迟:《漏网喁鱼集》,第3—5页。地方漕务之弊积重难返。各地折价高低不一,地方官府抑勒浮收较为随意。洋钱广泛使用客观上成为官府变相加征的获利途径。

四是洋钱盛行助推江南社会“以外洋之物是尚”风尚的形成。至迟乾、嘉之际,江南“以外洋之物是尚”的风气已经显现。嘉庆元年,汪辉祖即指出,“番银之用广于库银”,“作伪滋起,甚至物所罕见,辄以洋名。陶之铜胎者为洋瓷,髹之填金者为洋漆,松之针小本矮者为洋松,菊之瓣大色黑者为洋菊,以及洋罽、洋锦、洋绮、洋布、洋铜、洋米之类,不可偻指,其价皆视直省土产较昂”。(122)汪辉祖:《病榻梦痕录》卷下,《续修四库全书》第555册,第682页。嘉庆前期,江南官民不再以传统的奢华与精致为时尚,转而追求西方器物与审美。海宁人陈鳣细致地记录了这一风俗变化,谓:“夫居处之雕镂,服御之文绣,器用之华美,古之所谓奢也。今则视为平庸无奇,而以外洋之物是尚。如房室舟舆无不用颇黎,衣服帷幙无不用多罗、毕支、羽毛之属,皆洋产也。而什物器具,无不贵乎洋者,曰洋铜,曰洋磁,曰洋漆,曰洋藤,曰洋锦,曰洋布,曰洋青,曰洋红,曰洋貂,曰洋獭,曰洋纸,曰洋画,曰洋扇,遽数之不能终其物。而南方诸省则通行洋钱,大都自日本、流求、红毛英吉利诸国来者。”(123)陈鳣:《风俗论》,《简庄文钞》卷一,《清代诗文集汇编》第436册,上海古籍出版社2010年版,第14页。其口气与汪辉祖如出一辙。至道光年间,“洋钱、洋货、洋烟盛行,于俗且有非洋而冒洋者”,就连语言词汇也发生了变化。上海人曹晟指出:“作事轩昂,向曰‘扬气’,以江南盐商扬州为多,其作事尽事奢华也,今则竟曰‘洋气’”。(124)曹晟:《夷患备尝记·事略附记》,沈云龙主编:《近代中国史料丛刊》第23辑,台北文海出版社1968年版,第47页。由“扬气”到“洋气”的变化,正是“以外洋之物是尚”风气进一步深化的生动体现,而洋钱的广泛流通起到了显著的推动作用,应该引起注意。

结 语

明代隆庆开海后,洋钱源源输入中国,至迟清初已流至江南。天主教徒使用洋钱实例表明,乾隆中期以前江南洋钱数量仍然有限,流通不广,主要充当银两,时而需要减价使用。乾隆中后期,随着海外银元输入量增加与私钱盛行的推动,洋钱开始以独立货币形式流通,乾、嘉之际已通行江南各地。嘉、道年间江南洋钱普遍用于缴纳赋税、日常开支、书画金石交易、金融流通等领域,也用于田宅交易,大幅挤占了铜钱与银两的流通空间。

洋钱既普遍行用,其与铜钱、银两的比价及其变动情形就极具意义。上述考察表明,洋钱与铜钱比价在乾、嘉之际处于高值,嘉庆二年后迅速下降,嘉庆六年后波动上涨,道光六年后加速上涨。洋钱与银两的比价在乾隆中后期至嘉庆朝起伏较大,洋钱时有升水时有贴水,道光十一年后长期处于升水状态,并非有的学者认为的洋钱升水在19世纪上半叶持续增长。至于影响洋钱价格的因素,则是多方面的,最主要的当取决于自身供求关系,乾、嘉之际与道光中期洋价昂贵与海外银元输入中国的数量减少紧密相关。

嘉、道年间洋钱盛行对江南经济发展和社会生活产生了广泛而深刻的影响。在货币体系方面,改变了民间交易的货币结构,推动民间日常交易由主要使用铜钱转变为铜钱与洋钱并用,并促使“元、角、分”货币单位体系融入民众的日常交易,丰富了江南社会的计价方式,有助于日后江南货币体系的近代转型。在经济发展方面,洋钱源源不断地从闽、粤地区输入,为嘉、道时期江南经济的维系与发展提供了充裕的资金支持,但道光中期后洋价昂贵也抑制了江南经济发展。在地方财政方面,洋钱成为地方财政收支的通用货币,抑勒洋价也成为地方政府浮收的新方式。在社会风俗方面,洋钱盛行推动江南风俗由追求传统的奢华与精致转变为“以外洋之物是尚”。

综上所述,在江南社会经济发展的内在需求与国际贸易发展的共同作用下,清前中期江南洋钱的流通经历了由微到盛的演变过程。洋钱以市场性货币的形式盛行,加剧了明中期起白银货币化开启的货币主导权下移的趋势,成为影响江南经济发展和社会生活的双刃剑。