东北黑土区水土保持措施防治多营力侵蚀的作用与优化配置

贾燕锋,王佳楠,范昊明,石 昊,周丽丽,马仁明

(1.沈阳农业大学水利学院,110866,沈阳;2.辽宁省水土流失防控与生态修复重点实验室,110866,沈阳)

1998年以来,东北黑土区水土流失问题得到持续关注,国家先后启动东北黑土区水土流失综合防治试点工程等进行治理。截至第1次全国水利普查水土保持情况普查时,黑土区水土保持措施面积达10.19万km2。由于黑土区多营力互作侵蚀机理研究薄弱,这些水土保持措施多针对单一侵蚀配置,忽略了黑土区多营力复合土壤侵蚀的特点。这使黑土区水土流失治理面临极大挑战。针对单一侵蚀的水土保持措施是否能有效防治多营力复合侵蚀的问题亟需回答。

李英杰等[3]曾以年均土壤侵蚀量等于或大于允许土壤流失量为条件,进行水土保持措施配置,明确了不同坡度宜采用的水土保持措施。经多年实践,逐步形成一套依据坡度划分的适宜本地实际的措施配置模式。但截至2019年,黑土区水土流失面积仍有21.87万km2,说明当前措施配置仍需进一步优化。

针对上述问题,笔者收集文献资料,分析黑土区坡耕地主要水土保持措施防治多营力复合侵蚀的作用,并在此基础上优化措施配置。

1 数据与方法

1.1 数据收集及水土保持措施效益分析方法

黑土区侵蚀营力存在时间更替和空间叠加。晚春冻融和融雪侵蚀交替发生,随后风蚀、水蚀随季节更替相继出现。因此,分别以“水力侵蚀”“风力侵蚀”“冻融侵蚀/冻融作用”“融雪侵蚀”“soil loss/erosion”等为侵蚀检索词,以“等高耕作(横垄、改垄、等高垄作)”“植物缓冲带”“地埂植物带(地埂)”“梯田”“保护性耕作(免耕、少耕、秸秆覆盖、留茬和深松)”“contour tillage”“conservation tillage”“terrace”“grass barriers”为水土保持措施检索词,以“(东北)黑土(区)”“Northeast China”为区域检索词,在CNKI及Web of Sciences数据库检索,收集1990—2020年中文文献86篇、英文文献16篇及技术资料13份。

对水力侵蚀,采用水土保持措施因子P值分析比较措施防治效果,同时补充田块监测等数据论证,对风力、冻融- 融雪侵蚀,根据文献资料直接分析其防治效益。

将侵蚀量、减沙量、减沙效益等不同形式描述的水土保持措施效益,统一转换为无量纲的水土保持措施因子P值。首先,筛选使用水土保持区划在东北黑土区范围的天然降雨径流小区年观测资料(或直接表述为水土保持措施因子)的文献,对同一径流小区选择资料年限较长的。然后,详细记录小区信息,尤其是关于措施的描述,避免名称不一致或理解偏差导致错误归类。再依据原文献表达形式分析:原文直接表述为P值的(Ⅰ类)直接记录其值;给出减沙效益的(Ⅱ类),用1减去减沙效益,记作P值;记录不同处理小区侵蚀量的(Ⅲ类),确定(或换算)坡度坡长后,求措施小区与顺垄小区侵蚀量之比(P值)。

1.2 水土保持措施优化配置

在分析水土保持措施效益的基础上,选择适宜的方法,以东北漫川漫岗区<5°坡耕地为例,评价当前措施配置的防蚀效果。对防蚀效果不理想的,优先考虑防治区域主要侵蚀类型,选择复合侵蚀防治能力强、费省效宏的水土保持措施进行优化配置。

试验于2017年在黑龙江省绥化市庆安国家灌溉试验重点站开展,该站位于庆安县和平镇,是典型的寒区黑土分布区,气候特征属寒温带大陆性季风气候。水稻生长期多年平均气温为2.5 ℃,多年平均降水量550 mm。土壤基本理化性质:pH值6.4、有机质41.4 g/kg、全氮15.06 g/kg、全磷15.23 g/kg、全钾20.11 g/kg、碱解氮154.36 mg/kg、有效磷25.33 mg/kg 和速效钾157.25 mg/kg。

2 结果与分析

2.1 水力侵蚀防治效益

2.1.1 耕作措施 黑土区广泛采用的耕作措施包括改变微地形增加蓄水能力的等高垄作、垄向区田,秸秆还田(覆盖)、留茬、免耕、少耕等保护性耕作措施,及间接增加植被和地表覆盖的宽垄种植等。

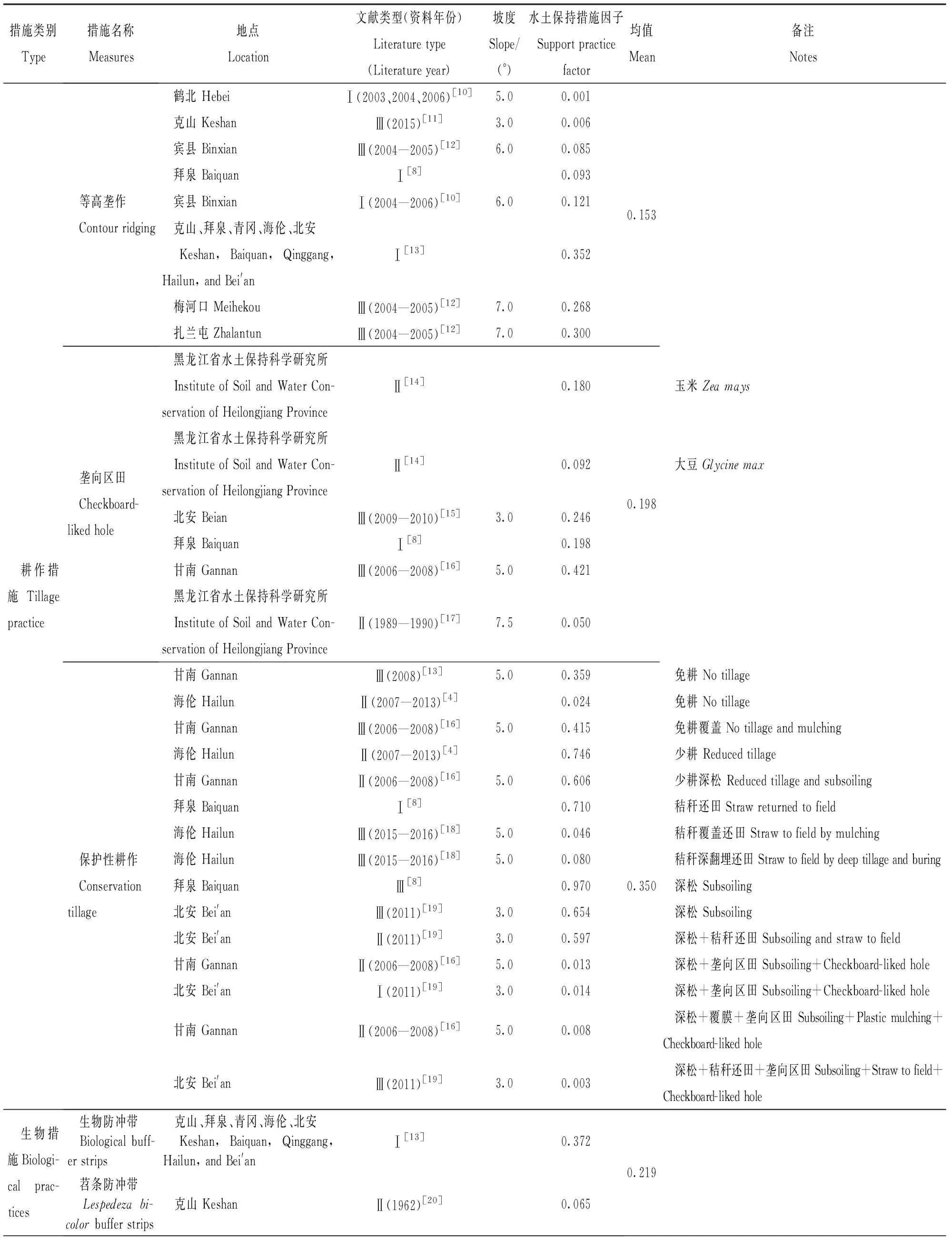

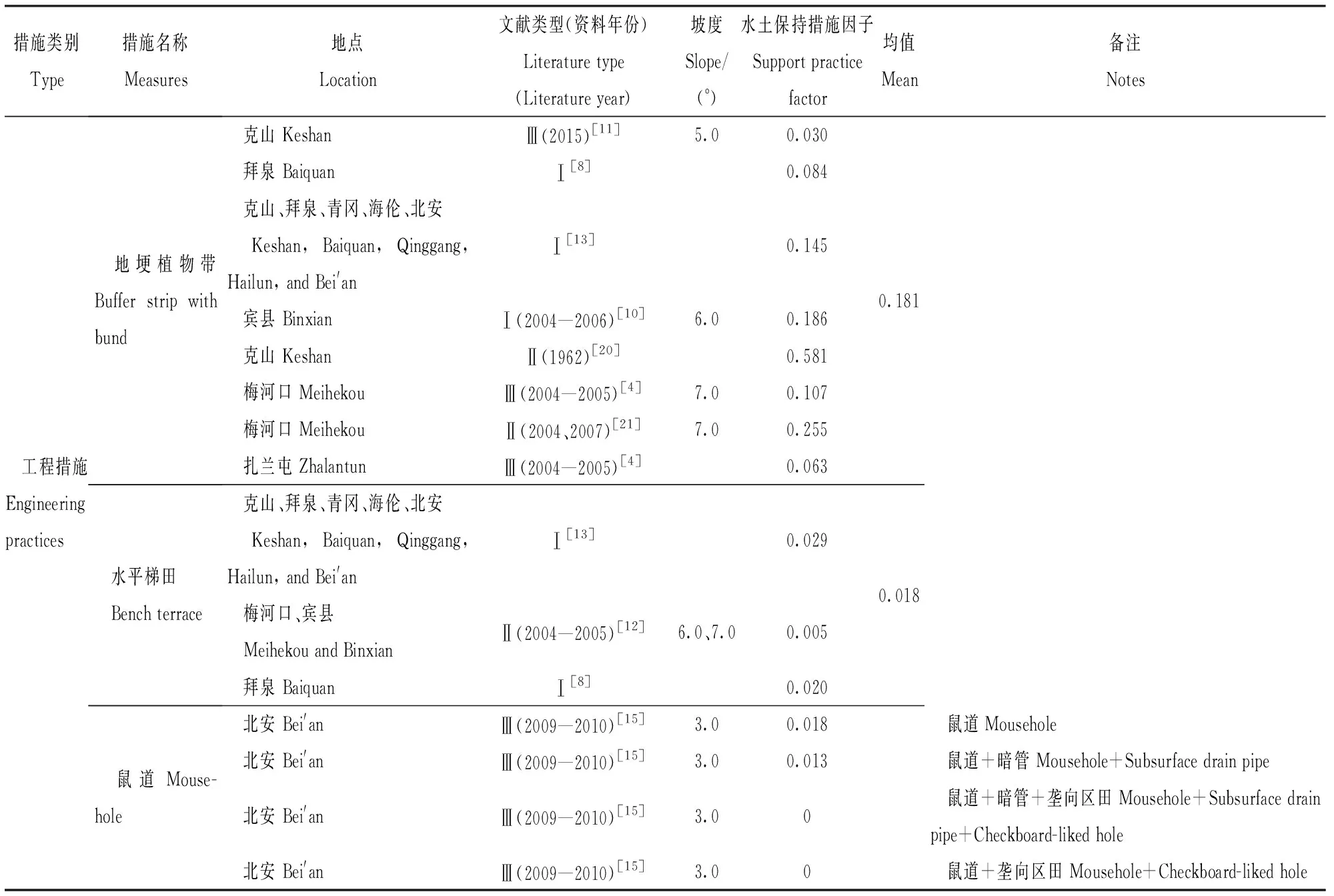

等高垄作(横垄、改垄)在坡耕地上沿等高线耕作,形成沟垅相间地面,以容蓄雨水,减少水土流失。根据黑龙江省水土保持科学研究所、中国科学院东北地理与农业生态研究所(2007—2013)、九三农场及松辽流域机构径流小区及田块监测,改垄后平均减少径流量和侵蚀量80%和83%[4]。黑土区等高垄作措施因子P值介于0.001~0.352之间,均值为0.153;但不同区域差异较大,黑龙江均值为0.110,吉林为0.268,内蒙扎兰屯0.300(表1)。

垄向区田是坡耕地上沿垄向每隔一定距离在垄沟内修筑高度略低于垄高的土埂,适应机械化耕作,但坡度不宜超过6°,其措施因子介于0.092~0.421之间,均值0.198(表1)。鹤山农场观测显示,其保水效益0.434,保土效益0.802,折算后措施因子0.198。

以秸秆覆盖、免耕深松、少免耕播种为核心技术的保护性耕作,具有蓄水保土,防治风水蚀、培肥肥力等多重功效。黑土区保护性耕作措施因子介于0.003~0.970之间,均值0.350,不同措施防蚀效果差异不显著(Sig.>0.05)。其中,免耕是作物播种前不单独进行耕作,直接在前茬地上播种,在作物生育期间不使用农机具进行中耕松土,且留茬应>50%,免耕措施因子介于0.024~0.359之间,均值0.192,与郭乾坤等[5]统计的0.200接近。少耕是在传统耕作基础上,尽量减少整地次数和土层翻动。中国科学院东北地理与农业生态研究所通过连续7年监测,认为少耕虽有水土保持作用,但有适用性问题,不推荐在东北黑土区使用[4]。免耕、少耕配套技术秸秆还田的措施因子介于0.046~0.710之间,深松的措施因子介于0.654~0.970之间。当深松与秸秆还田、垄向区田结合使用时,措施因子最小为0.003(表1)。

表1 东北黑土区水土保持措施防治水力侵蚀的措施因子

续表1 Continued table 1

宽垄种植是为提高土地利用效率将65 cm单行种植的常规垄,改为80~130 cm宽2~3行种植大垄的耕作方式。宽垄种植减少了单位面积垄沟数量和径流汇集路径,减少了坡面径流,进而削弱了土壤侵蚀。王磊等[6]研究发现在野外长历时、低强度中小型降雨和室内模拟降雨条件下,顺坡宽垄分别减少侵蚀量64.4%~90.4%和33.2%~57.9%。110 cm宽等高垄作的临界蓄水体积显著大于常规垄,相同冲刷流量条件下,110 cm宽垄侵蚀量较常规垄减少10.59%。

受丘陵漫岗地形限制,垄向既不平行也不垂直等高线的斜垄是东北黑土区普遍存在的耕作方式。因垄向坡度的存在,其水文特性介于等高垄作和顺垄之间。赵玉明等[7]定义了垄向措施因子PL,并得到其均值为0.600。张爱玲等[8]在估算拜泉县水土保持效益时,取斜垄措施因子为0.547。

2.1.2 生物措施 黑土区耕地中常用的生物措施包括植物缓冲带、防护林带等。植物缓冲带是在坡面一定间距(如30 m)种植以灌木为主的多年生植物,以截断径流,防治水土流失;其中耕地较宽,多年生植物带较窄,其措施因子介于0.065~0.372之间(表1)。常采用间隔若干条垄,种植苕条(Lespedezabicolor)、紫穗槐(Amorphafruticosa)、黄花菜(Hemerocalliscitrina)等形成植物缓冲带,黑土区植物篱保土效益>70%[9]。

2.1.3 工程措施 黑土区耕地中常见的工程措施包括梯田、地埂植物带、鼠道暗管等。截至第1次全国水利普查水土保持情况普查,东北黑土区梯田面积达3 196.41 km2。相比其他措施,梯田保水保土效益最好,水平梯田措施因子0.018(表1),基本不产生水土流失。但实践中因占地问题,“坡改梯”工程推广受阻。地埂植物带是在坡面径流较大,单纯等高垄作种植无法彻底防治坡面水土流失的地块,通过横向培修土埂,并在土埂上种植灌木或多年生草本植物,截短坡长、调蓄径流的措施。该措施在黑土区广泛应用,实施面积仅次于改垄,效益仅次于梯田[22],措施因子均值0.181,其中黑龙江0.205,吉林0.181,内蒙古0.063(表1)。鼠道、暗管适用于土层深厚、土质黏重、排水不畅的耕作区,主要在农垦地区使用。使用鼠道犁在耕作层下挤压形成人工鼠道,以增加入渗;为避免“鼠道”排水不畅,在鼠道下方布设暗管,进一步排出地表积水,更大程度的减少地表径流。柴宇等[23]通过次降雨观测发现,鼠道+暗管可减少地表径流量97%以上,减少侵蚀量90%以上。

综上,黑土耕地水土保持措施均能较好的防治水蚀,其中工程措施效益最好,减沙90%左右,措施因子介于0.018~0.181之间;生物措施次之(P值为0.219);耕作措施减沙超过70%,措施因子介于0.153~0.350之间。

2.2 风力侵蚀防治效益

黑土区春季3—5月62%~82%的时间风速>8 m/s,是风蚀发生的主要时段[24],内蒙古、吉林、黑龙江3省交界是风蚀发生的主要区域。3—5月恰值春耕春播,天然植被尚未全面返青,地表植被覆盖极低。频繁的昼融夜冻破坏土壤结构,加之春季干旱,表土疏松干燥,为风蚀提供了充分的物质基础,典型黑土区传统耕地风蚀沙量集中分布在0~50 cm[25]。

风蚀防治措施包括生物措施、化学措施和机械措施3类。防风林、防风草带等生物措施,及生物风障、作物残茬等机械措施可降低风速、提高起沙风速,是广泛使用的风蚀防治措施。东北地区借鉴前苏联经验,营造大量农田防护林,林带2侧泥沙沉积明显[26],复合侵蚀防治效果显著。植被(或留茬)降低近地表风速作用显著[27],灌草植物缓冲带密集分布高度与风蚀沙量集中高度一致。保护性耕作减少对表层土壤的破坏,增加秋春季地表覆盖,提高土壤蓄水量,增大地表粗糙度;东北地区秸秆还田减少风蚀量28.24%~76.31%[28],免耕地表20 cm处风速为传统耕作的27.8%[16],风蚀输沙量较垄作减少66.0%~94.1%[29]。除黑土风蚀区外,其他区域虽未针对风蚀布设防治措施,但保护性耕作措施能起到风蚀防治作用;植被措施也具备防治风蚀的能力,但防治效果与布设方向、地形条件等有关。

2.3 冻融- 融雪侵蚀防治效益

冻融导致表土抗侵蚀能力降低,融雪径流搬运使土壤颗粒发生迁移,造成水土流失。防控冻融- 融雪侵蚀应从减弱冻融破坏及调控融雪径流2方面考虑。等高垄作、保护性耕作、梯田等传统农田水土保持措施防护降雨侵蚀同时,兼具调控融雪径流、减缓减弱冻融- 融雪侵蚀的作用,只是其作用机理略有不同。

保护性耕作增加冬季地表覆盖,能减弱冻融破坏、调控融雪速率、截留融雪径流。免耕措施根区加强冬季土壤水分入渗及储存,作物残茬覆盖的隔绝缓冲可控制土壤温度随气温变化,能有效减弱土壤冻融强度[30],降低融雪期保护性耕作农田径流泥沙浓度[31]。等高垄作沟垄增加拦蓄积雪;受垄丘微地形阻挡,等高垄作垄沟融雪时间相对滞后,融雪速率较其他垄向小[32],利于融雪径流入渗,从而减轻融雪侵蚀。局部坡度是垄作耕地解冻期侵蚀的首要影响因素[33],而宽垄耕作有效减少单位面积沟垄边坡比例,削弱了局部坡度的影响。

在冻融- 融雪期,截留沟、等高犁沟、水平坑、梯田等工程措施能减小地表径流,促进地表径流入渗[34]。等高犁沟显著提高融雪径流入渗能力,防治融雪径流导致的土壤侵蚀作用显著[35]。东北黑土区通过布设鼠道、暗管,有助于融雪径流沿裂隙入渗排出,能有效防治冻融- 融雪侵蚀。拜泉县通过梯田、地埂植物带与等高垄作结合使用,明显改变了积雪空间分布,减少了融雪径流冲刷,融雪期结束后梯田、地埂植物带秋翻地垄丘无侵蚀发生[36]。

植被能减缓、减弱冷空气对土壤的冻融作用程度和幅度,同时控制积雪量,改变积雪消融空间分布,延长积雪覆盖时间,不易形成融雪径流;还能调节融雪径流,从而调节土壤侵蚀及泥沙运输[37]。无论是冻结深度、融雪径流还是融雪侵蚀量,林地均明显小于秋耕翻地和免耕地[38]。东北地区林草地无明显侵蚀发生[39]。在东北地区,植被还常与地埂结合形成地埂植物带,而地埂植物带拦截融雪径流,防治融雪侵蚀效果明显[36]。

目前针对黑土区冻融- 融雪侵蚀的调控及防护措施研究较少,但等高垄作、保护性耕作、梯田、地埂植物带、植物缓冲带等水土保持措施兼具减弱冻融破坏、调控融雪径流,从而减小融雪侵蚀的作用。而融雪径流通常小于降雨径流,因此认为针对水蚀布设的措施能够起到防治融雪径流侵蚀的作用。

2.4 措施优化配置

黑土区虽为多营力复合侵蚀,但水蚀仍占主导地位。水蚀侵蚀量约占黑土复合侵蚀总量的73%[40],故选用146 t/(km2·a)为控制指标。同时,其他营力侵蚀机理及防治研究相对较少,选择成熟的水蚀预报模型进行措施优化配置。根据USLE,推求一定坡度条件下当前措施配置的有效防蚀坡长(λmax),并与黑土区坡长500~1 000 m进行比较、优化,直至λmax>500 m为止。其中,降雨侵蚀力R因子根据1987—2016年日降雨资料计算;土壤可蚀性K因子采用EPIC模型推求;区域主要作物经营管理C因子按照张宪奎等[15]研究结果赋值;水土保持措施P因子根据表1赋值;地形LS因子采用RUSLE模型计算。

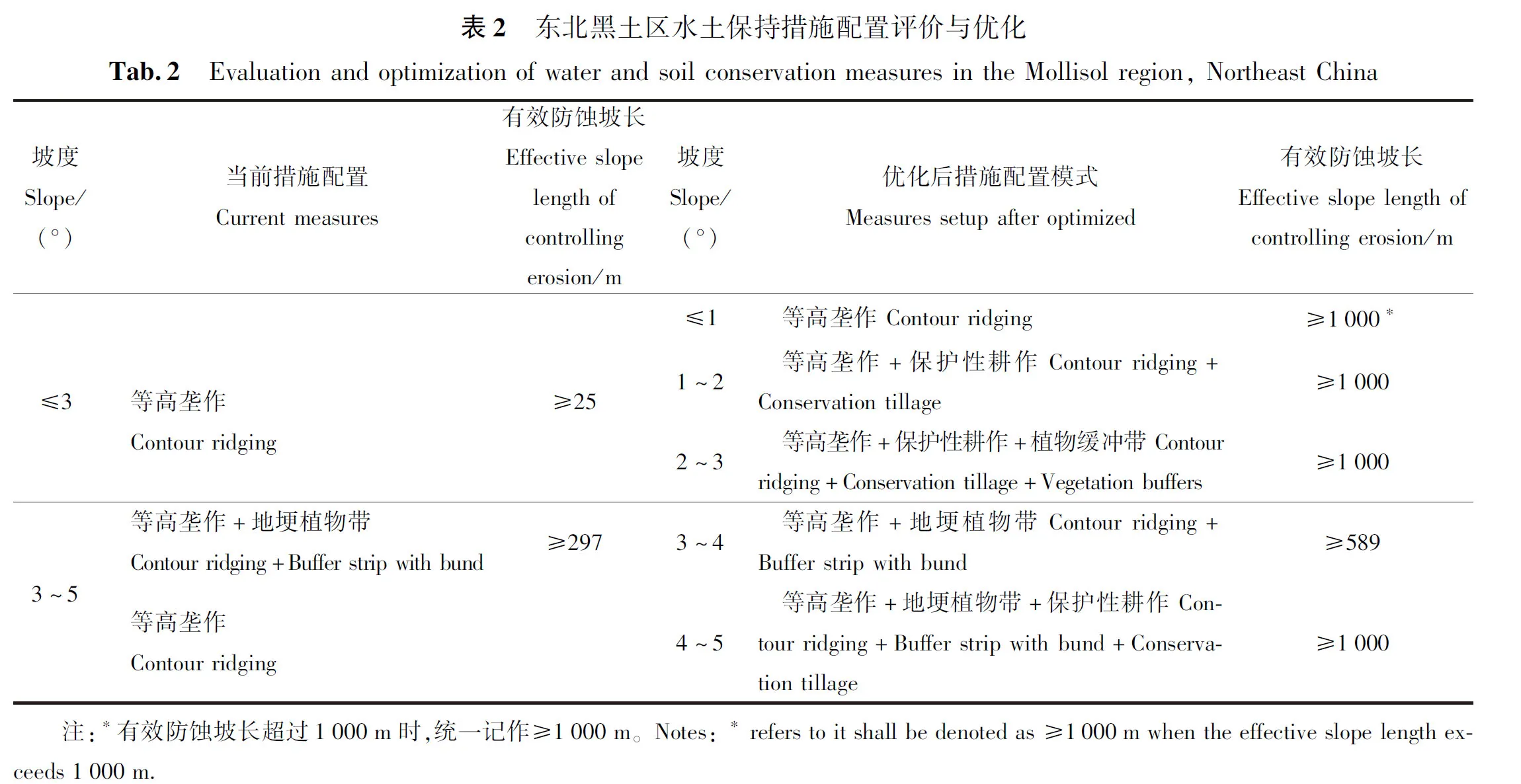

优化配置结果以漫川漫岗区<5°坡耕地为例说明。当前≤3°坡耕地改垄措施的有效防蚀坡长远小于黑土区坡长,3°~5°坡耕地配置改垄和地埂植物带也不满足防蚀要求(表2)。在当前配置基础上进行优化发现,改垄仅适合≤1°耕地,等高垄作+地埂植物带配置坡度不宜超过4°。综合考虑对水、风、冻融- 融雪侵蚀防治的有效性,优先选择保护性耕作措施进行配置,结果显示,采用保护性耕作措施后,≤2°耕地配置等高垄作,4°~5°坡耕地配置改垄和地埂植物带能够满足防蚀要求。对采用保护性耕作措施后仍不能满足要求的,增设植物缓冲带后均达到防蚀要求。

3 结论

1)总体而言,黑土区水土保持措施防治均具有良好的水力侵蚀防治作用,其中工程措施防蚀效益最好,生物措施、耕作措施次之,但减沙效益均超过70%。等高垄作、保护性耕作、梯田、地埂植物带、植物缓冲带等水土保持措施具有减弱冻融破坏、调控融雪径流,能起到冻融- 融雪侵蚀防治作用。植被措施、保护性耕作措施能有效防治风力侵蚀。因此认为,黑土区耕地主要水土保持措施在防治水力侵蚀的同时,能够起到防治冻融- 融雪及风蚀的作用。但在东北黑土多营力侵蚀区,同一措施对防治不同外营力侵蚀的贡献率还应进一步开展试验研究。

2)以东北漫川漫岗区<5°坡耕地为例进行核算发现,当前措施配置的有效防蚀坡长<300 m,远远小于黑土区坡长。在当前配置基础上进行优化建议,1°~3°坡耕地在等高垄作基础上增加保护性耕作措施及植物缓冲带措施,3°~5°坡耕地在等高垄作、地埂植物带基础上增加保护性耕作措施。在此基础上,还应开展试验研究监测配置效果,并综合考虑成本、群众接受程度等适应性问题,确定适宜黑土多营力侵蚀区推广的措施配置。