植物聚戊烯醇的化学修饰及药用剂型的研究进展

袁 花,沈 红,颜洋洋,张昌伟,王成章*

(1.中国林业科学研究院 林产化学工业研究所;江苏省生物质能源与材料重点实验室;国家林业和草原局林产化学工程重点开放性实验室;林木生物质低碳高效利用国家工程研究中心,江苏 南京 210042;2.南京林业大学 江苏省林业资源高效加工利用协同创新中心,江苏 南京 210037)

植物聚戊烯醇是一类由系列异戊烯基单元按不同顺/反式排列构成的长链类脂化合物[1],主要存在于被子植物和裸子植物中,具有调节免疫功能、抗病毒以及抗肿瘤等生物活性,是潜在的新药开发热点[2]。聚戊烯醇与哺乳动物体内多萜醇结构相似,具有相同的药理作用[3]。多萜醇主要存在于动物体内,参与糖蛋白的生物合成[4],促进机体的造血及肝脏机能的改善,同时还对糖尿病、各种肝疾病、再生障碍性贫血等均有显著的治疗作用,且无不良毒副作用[5-7]。Kuznecova等[8]对植物聚戊烯醇的毒理和药理活性进行了研究,表明它对人体无毒,无致突变和无致畸作用,并在药理研究基础上制备了“ROPREN”系列药物,用于治疗老年性糖尿病、肝炎,以及因外伤、局部缺血等引起的神经系统退化、萎缩等疾病。但聚戊烯醇为强疏水性化合物,在人体内的吸收效果差,导致其在医药、食品以及其他领域的应用受限。近年来,研究者们尝试着对聚戊烯醇进行结构修饰和相关制剂设计,以达到改善水溶性,增加其在体内的生物利用度的目的。Yang等[9]将聚戊烯醇末端的羟基与脂肪酸、磷酸、焦磷酸酯化,合成的聚戊烯醇酯类衍生物在抗血栓、抗病毒、抗肿瘤等方面具有较强的生物活性。由于聚戊烯醇与许多维生素、激素、辅酶以及多萜醇一样都是以异戊烯基长链为基础的,因此,Jones等[10]以聚戊烯醇的异戊烯基基团为功能活性反应位点,与氢气进行加氢反应后,成功合成出了多萜醇,并将其作为多萜醇外源补充剂。在20世纪50年代,日本、韩国、波兰、美国、俄罗斯、拉脱维亚和澳大利亚等国就做了大量植物聚戊烯醇的剂型研发工作[11]。1982年,日本公开了30多项银杏叶聚戊烯醇制备方法及其药物应用专利[12-14],如聚戊烯醇注射剂、软胶囊、片剂、口服剂和硬胶囊等。随后,中国专利公开了银杏叶和松针聚戊烯醇纳米乳剂、脂质体、胶束等不同剂型设计。近年来,根据聚戊烯醇及其衍生物的药理活性,设计的纳米乳液、注射剂、脂质体等药用剂型已成为药物开发热点[15]。本文针对植物聚戊烯醇含有多个非共轭双键和末端羟基结构特征,总结了聚戊烯醇加氢、氧化、酯化、胺化、烷基化以及格式反应等化学修饰的研究进展。根据聚戊烯醇及其衍生物的药理活性,重点介绍植物聚戊烯醇及其衍生物纳米乳液、脂质体、注射剂和胶束等药用剂型设计最新进展,评价其功能、药理和安全性,以期为聚戊烯醇及其衍生物的药物开发提供参考。

1 植物聚戊烯醇结构及其生物特性

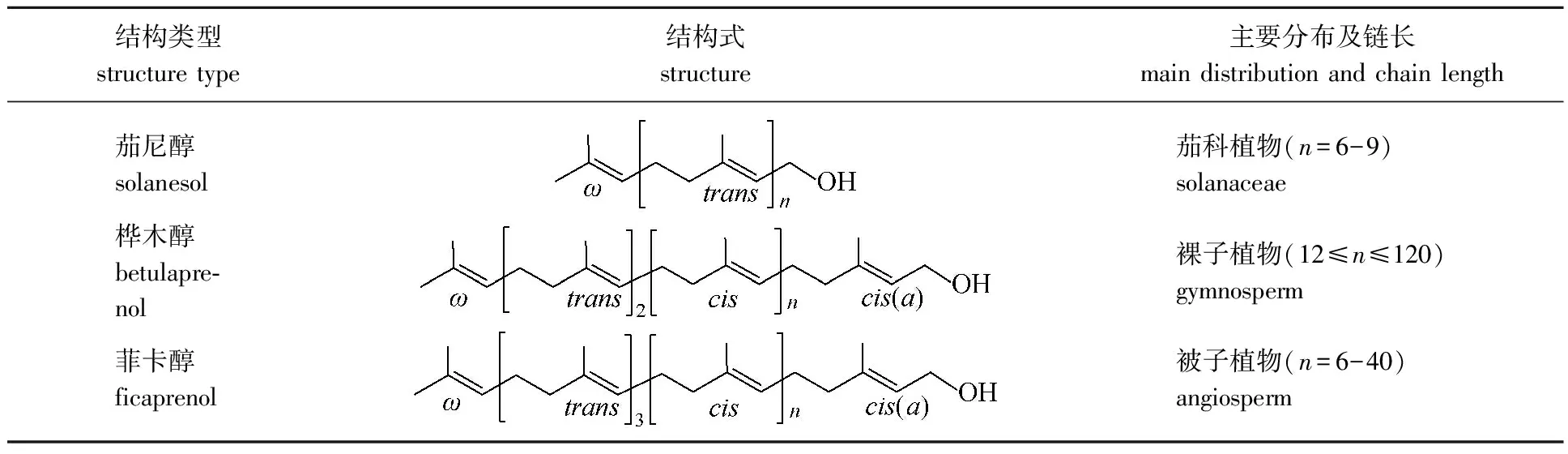

植物聚戊烯醇从结构上可分为全反式茄尼醇型ω-(trans)n-OH、菲卡醇型ω-(trans)3-(cis)n-cis(α)-OH和桦木醇型ω-(trans)2-(cis)n-cis(α)-OH。茄尼醇型主要从烟叶、番茄、马铃薯等茄科植物中分离得到,含有6~9个异戊烯基单元[16];菲卡醇型则主要从印度榕、大豆叶、木兰等被子植物中分离得到,异戊烯基单元数为9~13,其中中间单元有3个反式异戊烯基单元[17];桦木醇型聚戊烯醇主要从桦木、银杏、松针等裸子植物中分离得到,异戊烯基单元数包含11~120,其中中间单元含2个反式异戊烯基单元[18],具体可见表1。

表1 植物聚戊烯醇的结构及分布

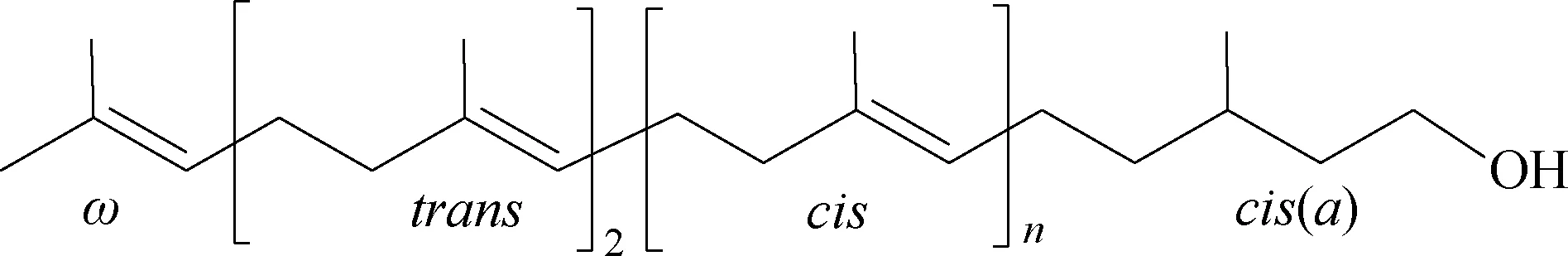

Zhang等[19]和Akhtar等[20]的研究表明:松针叶和银杏叶中的聚戊烯醇(含有14~24个异戊烯基单元)具有与人体及哺乳动物脏器中多萜醇相似的结构(图1),不同之处在于,松针和银杏叶聚戊烯醇以末端异戊烯单元α不饱和形式存在,而人体及哺乳动物中的多萜醇常以末端单元α饱和的形式存在。

图1 多萜醇(n=12~18)结构

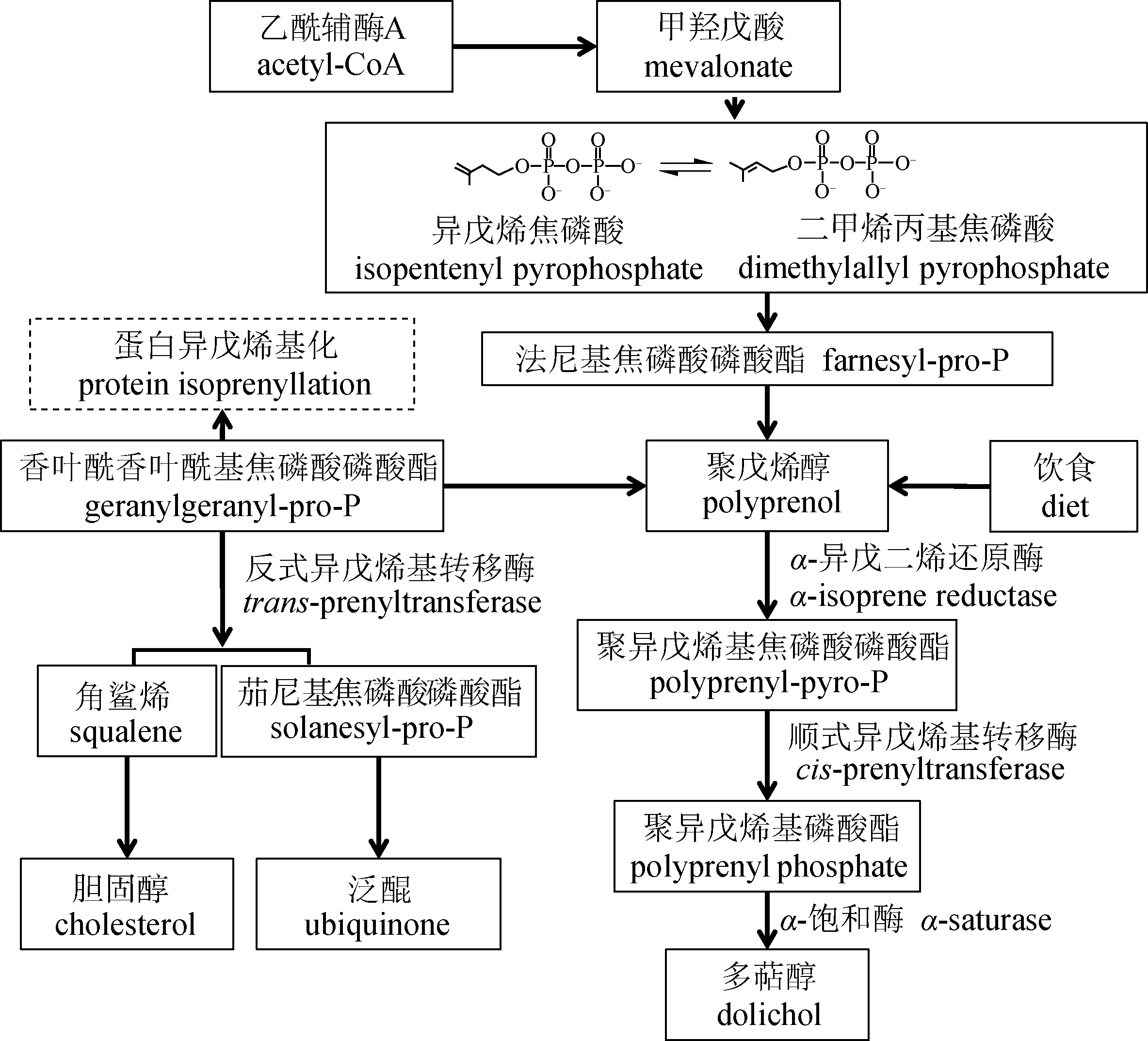

大量药理及代谢研究表明:多萜醇和聚戊烯醇是各种生物膜类结构的中性脂质, 对生物膜的结构和功能有明显的影响[21]。外源性植物聚戊烯醇可在动植物体内及人体内通过α-异戊二烯还原酶代谢为人体所需S-多萜醇[22],再通过多萜醇焦磷酸酯的磷酸酯代谢为磷酸多萜醇酯,最后经磷酸多萜醇酯酶转化为多萜醇,形成磷酸多萜醇酯的生物循环,参与生物细胞膜糖蛋白的合成,从而实现生物的新陈代谢(图2)。植物聚戊烯醇作为糖蛋白生物代谢的关键载体,参与调节细胞膜稳定性和通透性,具有调节免疫功能、抗病毒、抗肿瘤等生物活性,是潜在的新药开发的热点化合物。

图2 多萜醇和植物聚戊烯醇在体内的生物代谢过程

2 聚戊烯醇结构修饰

2.1 异戊烯基的修饰

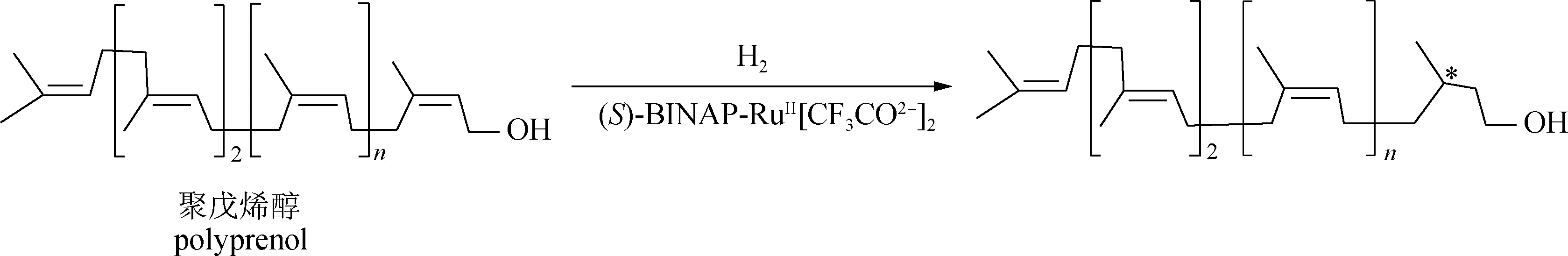

2.1.1加氢反应 Quellhorst等[23]发现聚戊烯醇α端异戊烯基比其他异戊烯基单元易于氢化,通过对含11个异戊烯基单元的聚戊烯醇α端异戊烯基直接催化加氢,合成了具有生物活性的多萜醇,得率为60%。但由于这种α端异戊烯基的选择性氢化方法不具有立体专一性,在形成S-多萜醇的同时也会形成R构型的多萜醇,并且分离纯化方式也较复杂,使其在多萜醇的制备方面并未得到进一步的发展。Imperiali等[24]利用新型的均相催化剂二价钌配合物(S)-BINAP-RuII[CF3CO2-]2催化聚戊烯醇与氢气的加成反应(图3),制备的S-多萜醇的产率增至95%以上。

图3 均相氢化制备S-多萜醇的路线

均相氢化反应是近年来发展的一种新的催化反应,催化剂溶于反应介质中,具有更高的基团选择性,在还原烯键时不会导致产物异构化和氢解反应。与催化加氢法相比,均相氢化反应的高化学选择活性,增加了聚戊烯醇反应合成S-多萜醇的专一性。

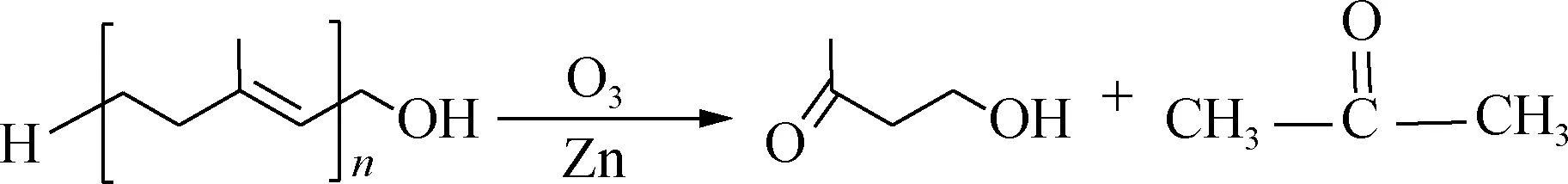

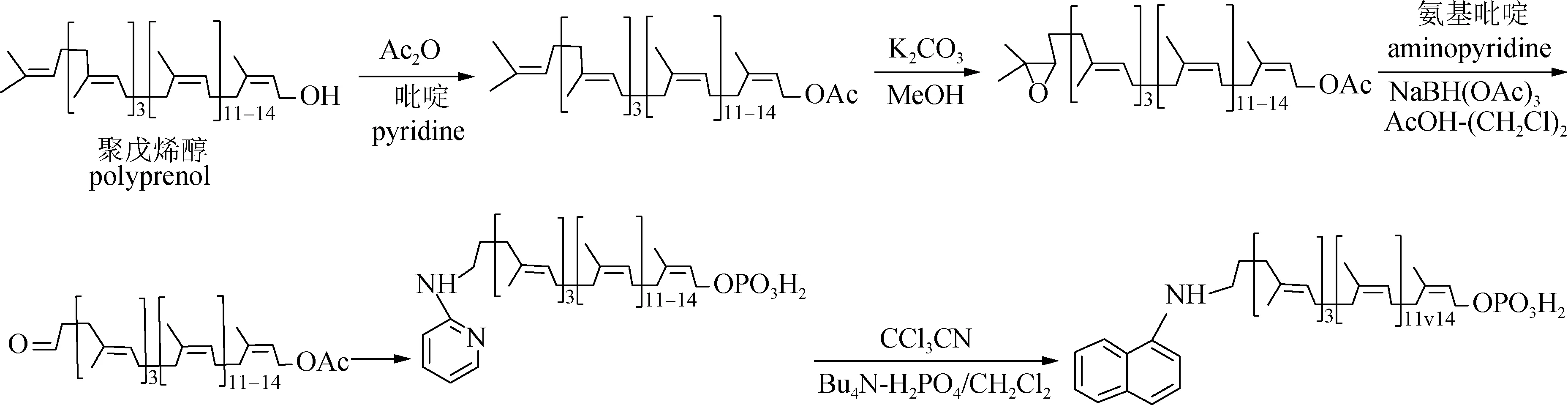

2.1.2氧化反应 Noda等[25]在以聚戊烯醇为原料,-70℃时,使聚戊烯醇在乙酸乙酯中发生臭氧分解生成臭氧化物,再由锌粉还原得到4-羟基-2-丁酮和丙酮小分子化合物(反应路线见图4),为其工业发展提供了一个新途径。Shibaev等[26]先将聚戊烯醇末端羟基保护起来,然后对ω-端异戊二烯单元进行选择性环氧化,引入醛基,再与荧光标记物胺还原胺化合成了末端带荧光标记的聚戊烯醇(图5)。该方法在聚戊烯醇结构中同时引入了2个不同功能化合物,最大化地利用了其活性位点,并且制备的化合物可用来研究聚戊烯醇在糖蛋白合成中的作用。

图4 聚戊烯醇的臭氧反应路线

图5 聚戊烯醇荧光标记物的制备路线

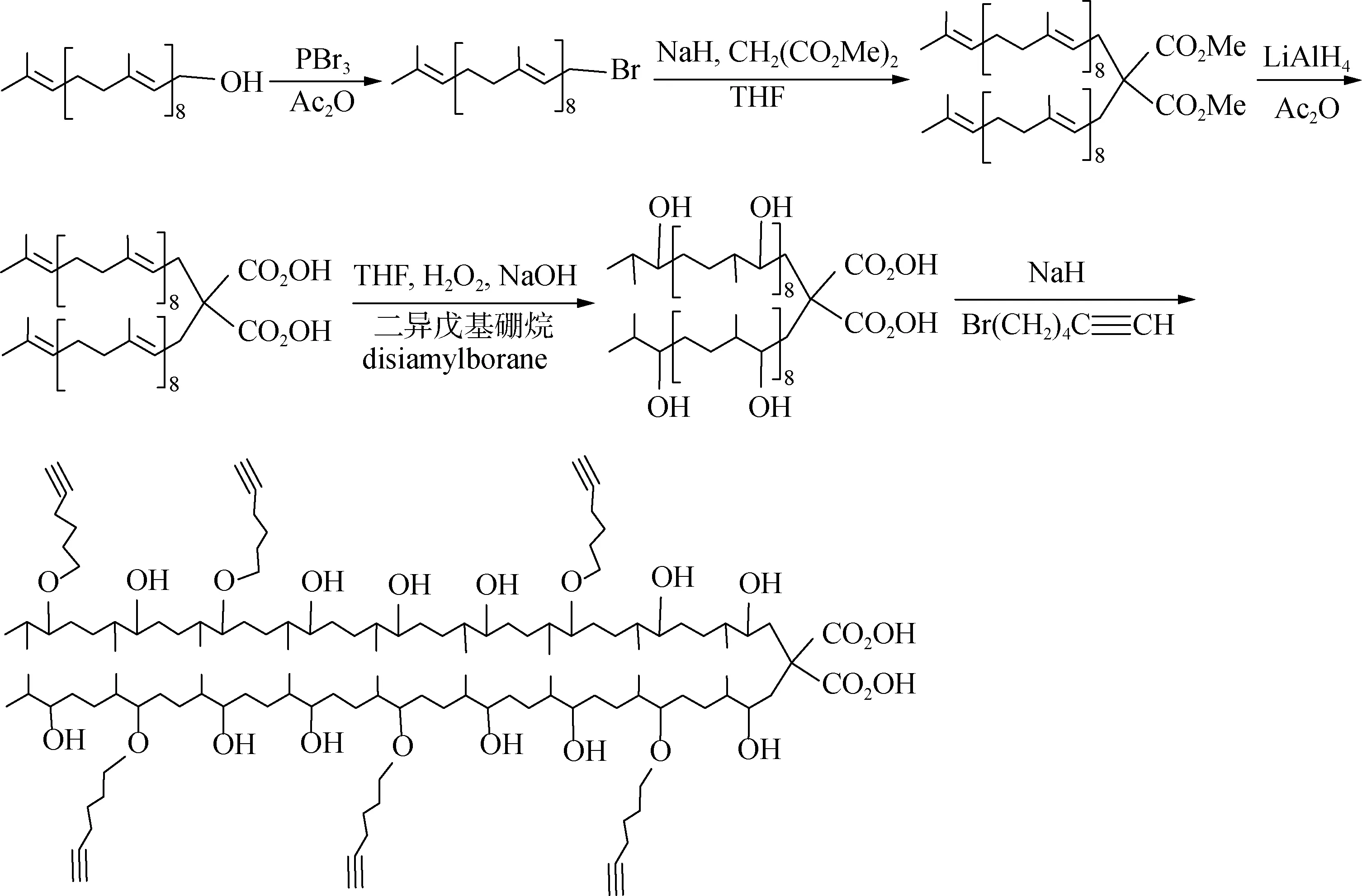

2.1.3硼氢化-氧化反应 Alleti等[27]从烟叶中分离出聚戊烯醇,通过对其进行溴化、烷基化、还原反应、氧化、炔化等5步反应合成了一种用于生物活性肽多聚化的茄尼醇衍生物支架,其合成路线见图6。

图6 生物活性肽多聚化的茄尼醇衍生物支架的制备路线

该方法制备的衍生物可与人黑素皮质蛋白4受体(hMC4R)结合亲和力较低的R-(CO)-MSH(4)-NH2配体结合,用于黑色素瘤的诊断。茄尼醇衍生物支架合成的原理是炔化聚戊烯醇的多价结构对癌细胞有较强的亲和力和选择性,在与显像剂结合时,可以寻找并选择性地与癌细胞结合,并通过非侵入性分子成像报告癌细胞的存在和位置,让人类更早地识别出癌症,这对开发有效的癌症诊断试剂和人类早期的癌症检查具有重要意义。

2.2 聚戊烯醇末端羟基的修饰

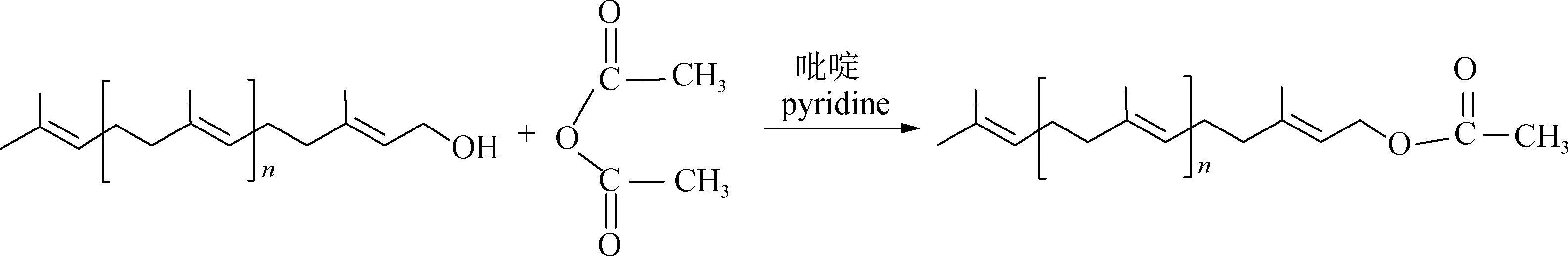

2.2.1酯化反应 聚戊烯醇酯类在生命体中起着重要的作用,聚戊烯醇乙酸酯具有明显的抗溃疡和抗血栓活性,且无不良反应。Khidyrova[28]以棉叶中提取的聚戊烯醇为原料,与一元酸酐进行酯化反应,得到了产率为69%的聚戊烯醇酯,其合成路线见图7。Tao等[29]将银杏叶聚戊烯醇与乙酸酐酰化合成了聚戊烯醇酯,得率达91%,且聚戊烯醇乙酸酯对金黄色葡萄球菌和大肠杆菌的抑菌活性优于聚戊烯醇的抑菌活性。

图7 聚戊烯醇乙酸酯的制备路线

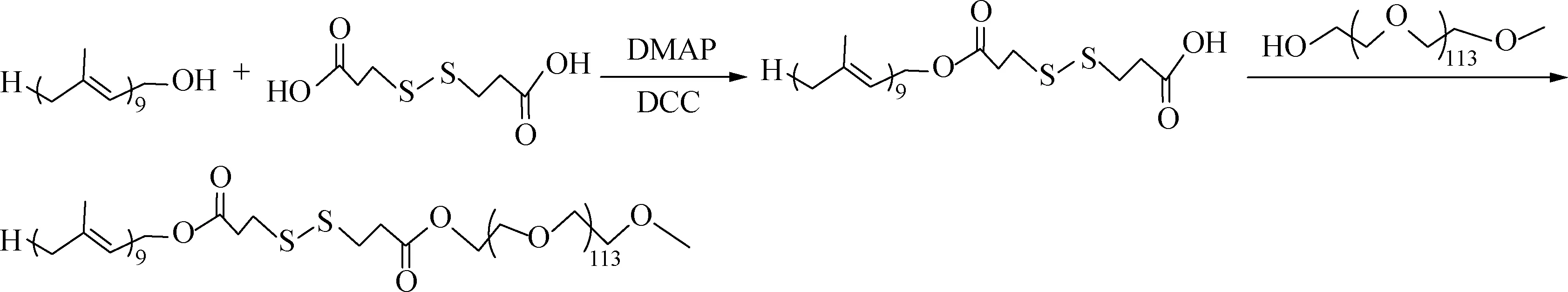

Qin等[30]先以烟叶聚戊烯醇为原料与3,3-二硫化二丙酸反应,将具有还原响应性的二硫键引入茄尼醇分子结构中,得到二硫代二丙酸单聚戊烯酯,再与聚乙二醇反应后制备了一种两亲性的氧化还原响应偶联物聚乙二醇二硫代二丙酸聚戊烯酯(反应路线见图8)。该化合物水溶液中可自组装形成氧化还原响应胶束,应用于阿霉素的有效载体,在抗癌治疗中发挥协调作用。由于聚戊烯醇酯类优良的药理活性以及酯化反应具有反应活性大、条件温和以及操作简单等优势,使得聚戊烯醇的酯化反应成为广泛研究的热点。

图8 两亲性聚乙二醇二硫代二丙酸茄尼酯的制备路线

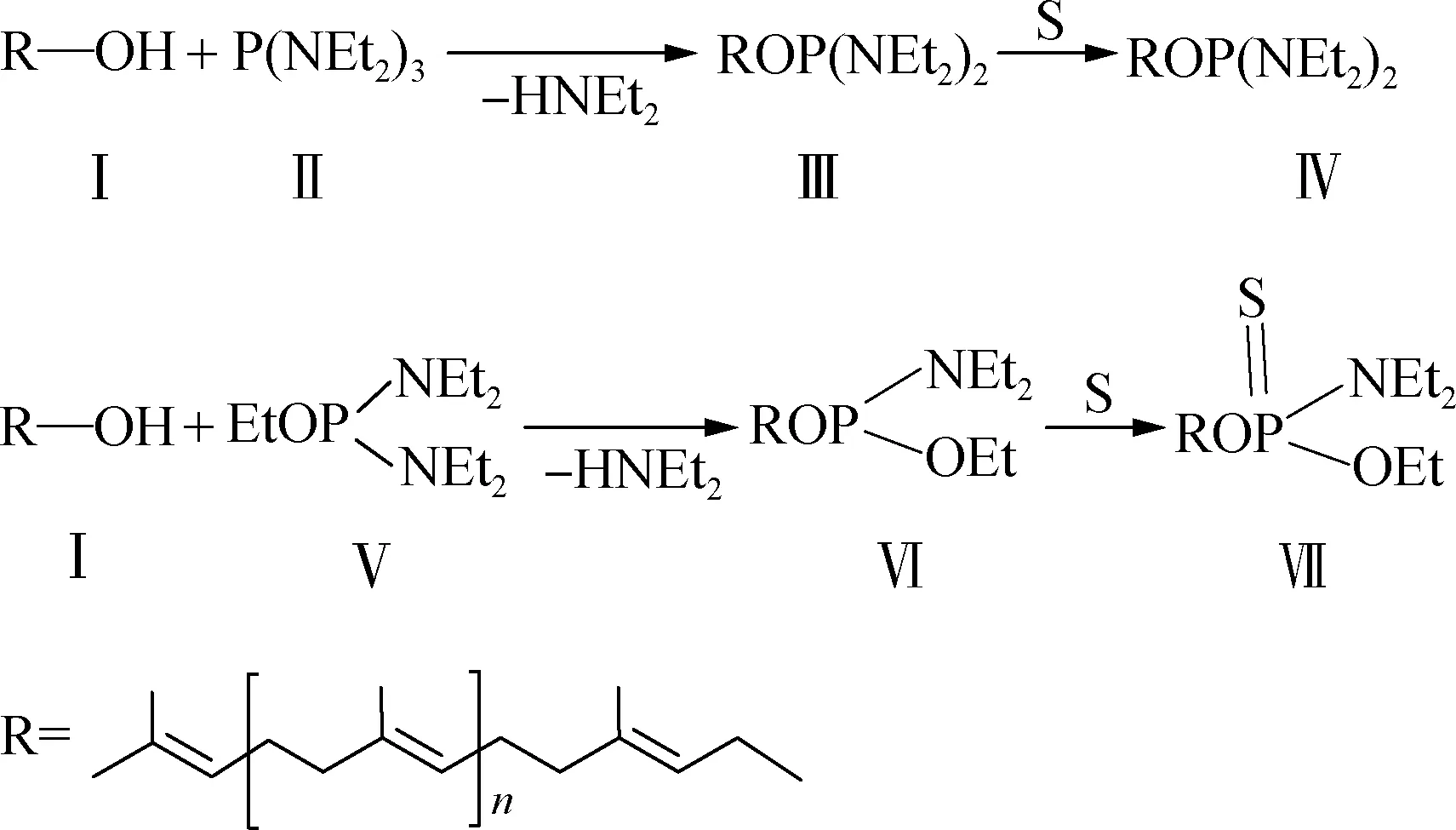

2.2.2磷酸化反应 聚戊烯醇的磷酸化在促进细胞膜糖基化的过程中起着至关重要的作用[31],聚戊烯基磷酸酯在体内可代谢为多萜醇磷酸酯,参与生物细胞膜糖蛋白的合成,改善膜的流动性、稳定性和渗透性[32]。王成章等[33]以银杏叶中分离出的聚戊烯醇混合物(C75~C110)为原料,POCl3为磷酰化剂和三乙胺为碱性水解剂,经过磷酰化和水解两步反应合成了聚戊烯基磷酸单酯,其体外抗肿瘤活性研究表明:银杏叶聚戊烯醇磷酸酯具有明显的抑制肿瘤的生物活性,在0.4 g/L的高质量浓度下、作用72 h时,聚戊烯醇磷酸酯对SGC-7901人胃癌、LoVo人结肠腺癌和Hela人宫颈癌3种癌细胞的抑制率为60%~80%,对Heps、S180和EC等移植性瘤株抑瘤率达到50%~65%。Rasadkina等[34]通过六乙基亚磷酰三胺对云杉分离得到的聚戊烯醇进行磷酸化,制备了具有生物活性的新型聚戊烯醇的二氨基磷酸酯、单氨基磷酸酯和硫代磷酸酯等化合物(图9)。

图9 聚戊烯醇磷酸酯的制备路线

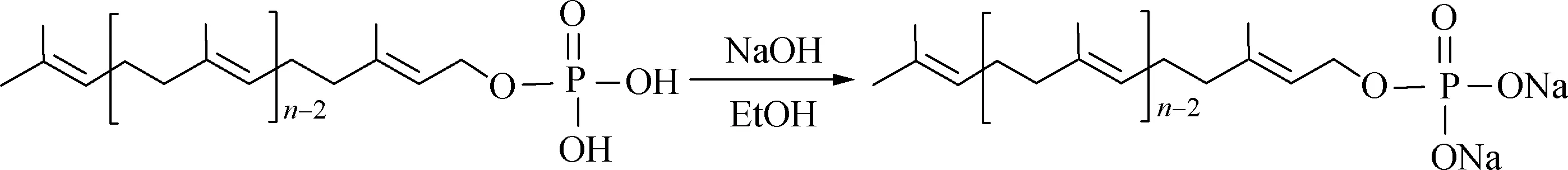

Pronin等[35]在聚戊烯醇磷酸化的基础上,将聚戊烯醇磷酸酯制备成磷酸钠盐Fortepren©(图10),其可作为疱疹疾病治疗的首选药物,降低疱疹复发率和局部症状的严重状况。聚戊烯醇的磷酸化为研究其在体内参与蛋白质的合成奠定了基础,也为新型的药物提供了先导性骨架结构。

图10 聚戊烯醇磷酸钠盐Fortepren©的制备路线

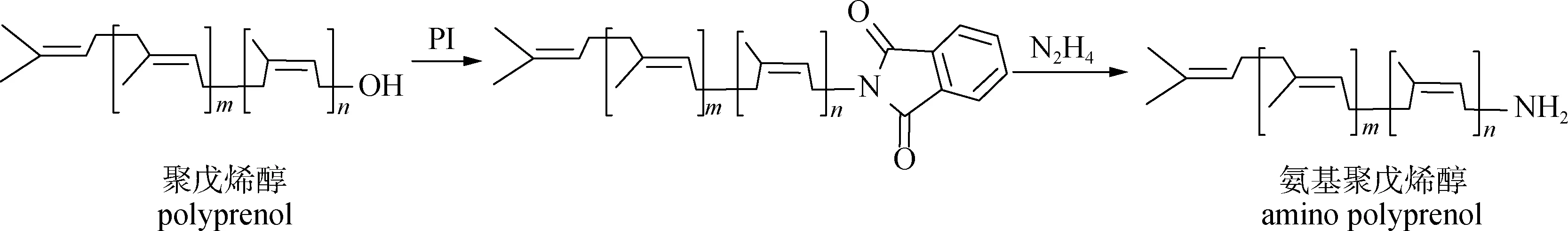

2.2.3胺化反应 胺化,是在化合物中引入氨基(—NH2)生成胺的反应。氨基不仅活性较大,而且具有极重要的生理作用。对聚戊烯醇进行胺化反应,可拓宽其应用范围,并对其理化性质有一定的影响。张昌伟等[36]利用聚戊烯醇末端羟基先与邻苯二甲酰亚胺进行光延反应,然后经水合肼还原剂还原改性合成了亲水性较强的氨基聚戊烯醇衍生物(图11)。陶冉等[37]利用含氮和含卤素试剂对银杏叶中分离得到的聚戊烯醇末端羟基进行衍生化改性,得到的5种衍生物(聚戊烯基邻苯二甲酰亚胺、氨基聚戊烯醇、聚戊烯基季铵盐、聚戊烯基三氟乙酰和聚戊烯基氯乙酰),它们对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等均有优良的抗菌活性。Wang等[38]利用烟叶中提取的聚戊烯醇与PBr3、哌嗪合成了聚戊烯醇胺,并在其基础上连接了一些如5-氟尿嘧啶、萘普生等药理活性物质,得到的聚戊烯醇胺衍生物不仅对肿瘤有较好的抑制效果,而且对抗肿瘤治疗药物有良好的增效作用。

图11 氨基聚戊烯醇的制备路线

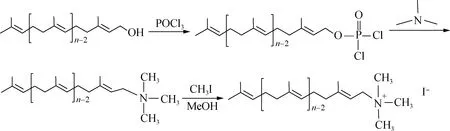

2.2.4季胺化反应 Grecka等[39]在三氯氧磷存在下,利用桑叶聚戊烯醇与三甲胺反应生成聚戊烯醇季铵盐(图12),得率为72%。该反应方法是一种合成阳离子脂类的新方法,由此获得的季铵盐衍生物可作为一种有用的抗菌剂和潜在的转染介质,进一步用于免疫学和医学研究。

图12 聚戊烯基三甲基碘化铵的制备路线

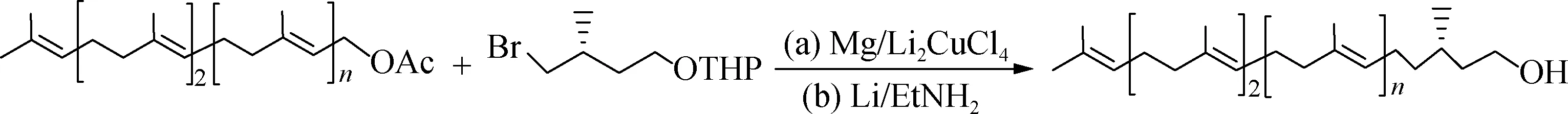

2.2.5格式反应 Takigawa等[40]基于模型化合物乙酸橙花酯与具有光学活性的C5单元格氏试剂的偶联反应经验,将聚戊烯醇乙酸酯与(R)-2-(4-溴-3-甲基丁氧基)四氢-2H-吡喃,在Mg/Li2CuCl4催化下制备得到了S-多萜醇和R-多萜醇(图13)。该反应是制备多萜醇的新方法,具有后处理简单,易分离得到产物的优势。

图13 多萜醇的制备路线

2.2.6烷基化反应 由于聚戊烯醇分子的ω端有两个甲基、α端有一个羟基活性反应基团,可作为烷基化试剂与其他有机物分子进行烷基化反应,将其异戊二烯长链引入有机物分子结构中,可赋予有机物新的活性。Zokirova等[41]从葡萄叶中分离得到含有10~12个异戊二烯单元的聚戊烯醇,将其与邻甲酚或对甲酚进行烷基化反应制备2-甲基-6-聚戊烯基苯酚和2-甲基-4-聚戊烯基苯酚,其反应路线见图14。对聚戊烯醇进行烷基化改造,以期望赋予其杀螨活性、增加其对生物靶点的作用效率。

图14 烷基化聚戊烯醇的制备路线

3 聚戊烯醇的药用剂型

3.1 常规剂型(软胶囊、滴丸、口服液、注射剂)

张平[42]公开了一种银杏叶聚戊烯醇药剂及其制备方法,将聚戊烯醇与适当辅料混合,制成软胶囊、滴丸、乳剂、口服液以及注射液,并对其进行药理实验,发明的聚戊烯醇制剂对小鼠移植性肿瘤S180、艾氏癌EC和肝癌Heps均具有较好的药理作用。王成章等[43]公开了一种抗乙肝病毒的银杏聚戊烯醇活性物及其制备方法,将聚戊烯醇与银杏黄酮、萜内脂以及其他辅料等分别制成软胶囊、滴丸、口服液等制剂用于治疗乙肝病毒,其具有低毒性,对HepG2215细胞分泌乙肝s抗原、e抗原具有明显的抑制作用。1994年,Fortepren©(磷酸聚戊烯基钠为主要活性成分)作为抗病毒注射药物,以“Phosprenyl”商标获得了俄罗斯联邦兽医和植物检疫监督管理局的批准[44-45],用于治疗狗的犬瘟热、肝炎和肠炎,猫的泛白细胞减少症和猫的腹膜炎,以及仔猪和小牛的病毒性肠胃炎等。除此以外,该化合物还具有明显的肝保护活性,可用于人体的肝炎治疗。1997年,拉脱维亚等国已批准聚戊烯醇作为添加剂用于保健食品生产和药品开发,制备了“ROPREN”系列药物,如护肝剂、抗病毒制剂等[46]。2013年,王成章等[47]发明了一种聚戊烯醇抗H3N2病毒注射剂的制备方法,填补了国内聚戊烯醇抗病毒注射剂的空白。聚戊烯醇注射剂可保护不饱和膜脂免受氧化自由基的攻击作用,也能用于治疗精神障碍和神经退行性疾病,如老年痴呆病。

3.2 脂质体

聚戊烯醇作为植物中的天然类脂次生代谢物,疏水性极强,可作为一种脂质体使用[48]。Vanaga等[49]将聚戊烯醇与液体卵磷脂混合形成溶液,水合后制备了多层聚戊烯醇脂质体,其具有较规整的形态,可用于食品补充剂和化妆品工业。但由于聚戊烯醇的乳化性能有限,使其生物利用度受到限制。Madeja等[50]制备了一种聚戊烯醇的阳离子衍生物,其被命名为APren,该衍生物是一种新型的聚异戊二烯醇半合成衍生物,利用它们的脂化特性,可设计为药物的新型脂质载体。Gawrys等[51]研究了聚戊烯醇阳离子衍生物APren作为药物载体,其本身对活的有机体是否会造成不良影响,结果表明:聚戊烯醇阳离子衍生物对大鼠的心血管或肾脏排泄系统未造成任何损害,证实了其适合作为脂溶性药物的载体。Stachyra等[52]以三甲基聚戊烯醇碘化铵阳离子衍生物作为流感病毒DNA疫苗的载体,实验结果表明:聚戊烯醇阳离子衍生物,特别是聚戊烯醇与二油酰磷脂酰乙醇胺和DC-胆固醇的混合物,确实可以作为DNA疫苗的有效载体,它们能增强或促进疫苗接种的转染过程,诱导目标抗原的高免疫应答。Zhang等[53]先将聚戊烯醇与卵磷脂、胆固醇制成脂质分散体后,再经卡波姆树脂包埋制备聚戊烯醇脂质体凝胶(GLG),GLG缓释性能优异,对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌、肺炎链球菌有显著抑制作用,可作为外敷化妆品使用。

3.3 纳米乳液

聚戊烯醇的强疏水性导致其在水中没有良好的分散性,这对其生物活性研究以及相关制剂的开发造成一定影响。利用乳化剂复配及纳米分散技术制备聚戊烯醇纳米乳液,使其溶液粒径减小至纳米尺度,可以使聚戊烯醇在水中达到良好的分散,进而提高聚戊烯醇药物在体内的生物利用度,拓宽其在化妆品、医药、农药等领域的应用。陶冉等[54]以银杏叶聚戊烯醇为原料,Span-80与Tween-80为乳化剂,采用反相乳化(EIP)法制备了聚戊烯醇的水包油型纳米乳液。该乳液在水中的分散效果优良,与其他抗生素联合使用,表现出一定的协同作用,抗菌活性增强。Wang等[55]为了提高银杏叶聚戊烯醇(GBP)在人体内的生物利用度,制备了GBP纳米乳液,并对其抗甲型H3N2流感病毒和乙型肝炎病毒的体外抗病毒活性进行了研究,发现GBP纳米乳液对小鼠甲型流感H3N2病毒的抑制率可达70%,同时可保护74.9%的马丁达也犬肾上皮细胞(MDCK)免受病毒侵害,对乙肝病毒也有较强的抑制活性。在此基础上,王成章的团队[56]采用反相乳化法和超声乳化法将聚戊烯醇溶于三聚磷酸钠(TPP)/TiO2溶液、Triton X-100和1-辛醇的纳米乳液中,制备了负载聚戊烯醇的油包水型纳米乳液,该乳液与叶酸偶联壳聚糖纳米粒子后,对HepG2肿瘤细胞具有较好的抑制作用,对HL-7702细胞具有较低的细胞毒性。

3.4 胶束

胶束具有亲水性内核和疏水性外壳结构特点,能够利用自身亲水作用改善疏水性物质的溶解性,因此常被用于水溶性差的药物的转运载体。Qin等[57]研究表明聚乙二醇化茄尼醇、聚乙二醇琥珀酸茄尼醇可以自组装成包覆辅酶Q10的胶束,由于茄尼醇型聚戊烯醇与辅酶的相似性,这些胶束的载药量可超过39%。Xiong等[58]在天然药物聚戊烯醇分子中引入硫代水杨酸基团制备了聚戊烯醇酯(STS),再进一步聚乙二醇化形成的mPEG-STS胶束,可作为抗癌药物的治疗载体。此外,又将具有pH值响应的腙键引入mPEG-STS中制备了新型聚戊烯醇两亲性衍生物,该衍生物可自组装成胶束用以传递抗癌药物阿霉素,体外和体内的研究表明:聚戊烯醇胶束载体和载药之间有协同作用,对肿瘤患者有很强的治疗效果。

4 结 语

植物聚戊烯醇具有显著的抗肿瘤、保肝和抗病毒的药理活性,对人体无毒、无诱变、无致畸和致癌作用,在药物开发方面具有巨大的潜力。目前国内聚戊烯醇的报道主要基于其本身的抗肿瘤、保肝、抗菌等活性进行简单的药物复配以及分子设计的研究,虽然取得了一定的成果,但仍存在一些问题需解决或改进:1)聚戊烯醇结构中所含活性基团单一,改造难度较大,制备路线复杂;2)药用制剂类型需创新,增加其在体内的生物利用度;3)药物的靶向调控性有待提高。因此,进一步开发绿色高效的聚戊烯醇衍生物制备方法和充分利用聚戊烯醇的药理活性以制备可用于精细化学品和健康医疗方面的产品,是当前聚戊烯醇的主要研究任务。聚戊烯醇水溶性的改善以及相关配方制剂的研究对拓宽其应用领域具有重要意义,这也将为聚戊烯醇的高效利用提供新的方向。