黑龙江海林市密东旧石器遗址石器初步研究

首都师范大学历史学院 黑龙江省文物考古研究所

〔内容提要〕 密东遗址是黑龙江省海浪河流域2018年春季旧石器专项调查工作中新发现的一处遗存丰富的旧石器遗址。石器工业原料以玄武岩、凝灰岩与流纹岩为主体,另有安山岩、砂岩、黑曜岩与石英等。石核剥片技术以两面体石核技术最为显著,另有石叶和细石叶技术。工具组合包括刮削器、两面尖状器和网坠。密东遗址的石器原料、石核类型、工具类型均体现出相当程度的多样化特点,显示遗址的复杂性与功能多样性。密东遗址的年代可能处于末次冰盛期结束之后的温暖湿润冰消期,不晚于新仙女木冰期。密东遗址石器工业对于理解更新世末期东北亚地区与华北、北美等地区的人群迁徙与文化交流提供了新的材料。

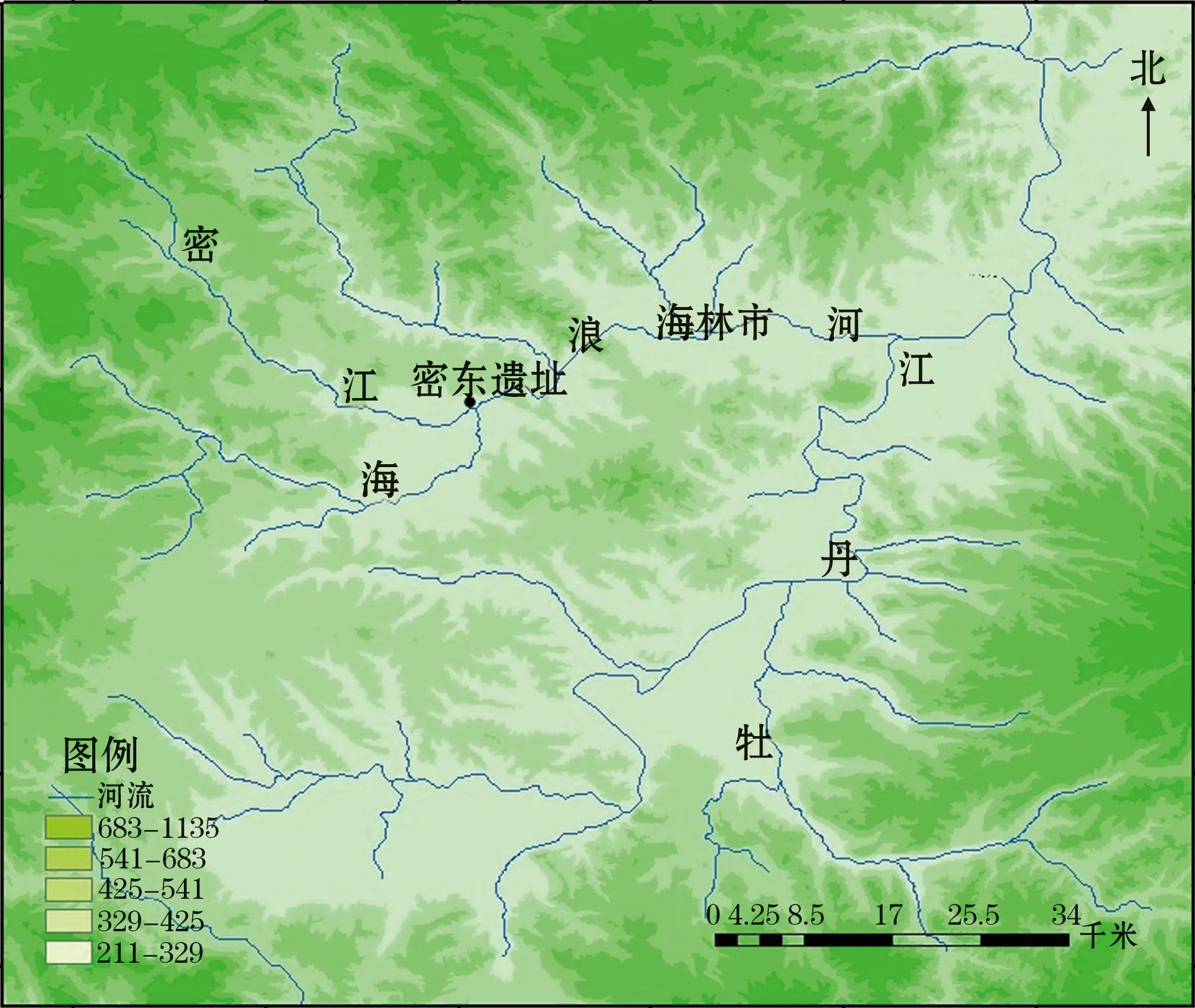

海浪河是中国东北松花江的支流,发源于张广才岭,最终注入牡丹江,主要流域位于黑龙江省海林市,地处黑龙江省中南部山区。海林西部地区处于从山区向平原过渡的低山丘陵地带,海浪河及其支流山市河、密江等从中穿过,并发育了以新安盆地为主体的开阔地貌(图一)。该地区水源充沛、高低错落且地形开阔,河床中含有大量磨圆度较高的火成岩砾石,为古代狩猎采集人群打制石器、生产生活提供了丰富多样的资源环境。

图一 密东遗址位置图

2008年,黑龙江省文物考古研究所和吉林大学考古学院在海林市海浪河流域调查取得重要突破,发现了杨林西山①、杨林南山②、秦家东山③、炮台山④、龙头山和满城南山⑤等一系列旧石器遗址,拉开了海浪河流域旧石器考古的重要序幕。2012年,黑龙江省文物考古研究所配合海长公路改扩建工程新发现了双丰、小龙头山⑥和大龙头山遗址,并于2014年对双丰、小龙头山、大龙头山和杨林西山遗址进行了考古发掘。上述考古工作显示海浪河流域保存了丰富的旧石器遗址,并蕴含了极大的研究潜力。

2018年4—5月,黑龙江省文物考古研究所和首都师范大学在海浪河流域进一步开展旧石器考古专项调查工作,新发现了38处旧石器遗址,并发现了上千件打制石器。2019年4—5月,为进一步了解遗址地层与年代,对遗址进行了试掘取样工作。本文介绍的密东遗址,是2018年调查工作中发现遗存最为丰富的1处旧石器遗址。

一、地理位置和地层

密东遗址位于黑龙江省海林市新安朝鲜族镇密东村东南约600米的花岗岩岗地之上(图二,1),地理坐标北纬44.490367°,东经129.188544°。遗址海拔高度283米,拔河高度约30米,海浪河支流密江自西南向东北从遗址南侧流过并汇入海浪河(图一)。遗址核心分布区系岗地近河前缘部位,南部长约300米,东西宽约100米。密东遗址位于两河交汇处,地势较高,向南可远眺新安盆地内的广大河谷区域,视野广阔。

图二 密东遗址1.密东遗址远景 2.密东遗址地层剖面

根据2019年的试掘工作,密东遗址的地层初步可以分为第一层和第二层共两个层位,其中第一层可分为1A与1B两个亚层。1A层为耕土层,浅灰色,含花岗岩岩块,厚约10厘米;1B层为黑垆土,黑色,厚约20厘米;第二层为褐色砂质黏土,含少量黄岗岩岩块,系含打制石器的文化层,厚约40~55厘米。第二层下为风化基岩(图二,2)。

二、石制品分类与描述

密东遗址2018年调查共获得打制石器标本216件。石器类型包括石核22件、普通石片63件、石叶8件、修理石核石片10件、工具16件以及残断品97件。

(一)石核

共22件。原料包括玄武岩18件、凝灰岩1件、流纹岩1件、安山岩1件和黑曜石1件。密东遗址的石核类型多样,其中占据主体的系一种原料为玄武岩的两面体结构类型,体形厚重,独具特色。与该类型相似的具有两面体结构的器物在海浪河流域的秦家东山⑦、杨林西山⑧等也有发现,研究者曾称之为“锄形器”“斧形器”或“铲形器”等工具类型⑨,认为是某种大型打制石器的毛坯。密东遗址发现的该类型器物包括了从开料到剥片等不同环节的标本,较为清晰地揭示了其剥片技术与形态演化过程。

本文认为,这种具有两面体结构且剥片较为系统化的石器类型究竟是某种大型打制石器的毛坯,抑或是专门生产石片的“两面体石核”,还是此二者功能兼有,目前难以定论。从旧大陆打制石器演化的角度讲,“两面体石核”包括两面砍砸器、手斧⑩、勒瓦娄哇石核、盘状石核、小型两面器等多种类型,并且分别在旧大陆打制石器演化过程中具有重要的标志性意义。为方便未来再将此类器物更大范围内比较研究,本文暂将其界定为“两面体石核”。

1.两面体石核

密东遗址两面体石核共9件。长84.8~283毫米,均值15.9毫米;宽69.9~126毫米,均值90.5毫米;厚17.9~52.5毫米,均值34.8毫米。根据片疤数量、分布以及石核形态,将其分为“开料阶段石核”“单面剥片为主两面体石核”与“双面剥片两面体石核”。

开料阶段石核的片疤较少,毛坯形态十分清楚,系扁平的长形玄武岩砾石,存在两种开料方式。其中占据主体的是沿砾石周缘一侧或一端较锐(小于90°)的部位直接剥片开料。

18MD.C08,长283、宽101、厚34.5毫米,重1517.3克,主疤形态较宽,沿扁平砾石一侧锐脊两面剥片(图三,1)。18MD.C09,长251、宽80.5、厚33.5毫米,重1098.8克,主疤形态较小,沿扁平砾石一侧锐脊两面剥片(图三,2)。18MD.C11,长198毫米,宽66.1毫米,厚45毫米,重805.4克,主疤形态较小,沿扁平砾石一端锐脊交互剥片(图三,4)。18MD.C17,长84.8、宽75.8、厚17.9毫米,重166.4克,主疤形态较小,沿扁平砾石周缘锐脊尝试交互剥片(图三,3)。另一种开料方式系沿长形砾石长轴一端砸击将毛坯一分为二。

单面剥片为主两面体石核,毛坯为玄武岩长形扁平砾石或大石片,剥片工作面保留有宽大的片疤,且常见片疤集中分布于石核一面的现象,但整个石核的“两面体”结构清晰:一面为凸起的砾石面或大石片腹面(或背面),系主台面,台面不见或少见片疤;另一面为扁平的剥片工作面,且剥片方向为向心剥片,有些类似单面盘状石核。此外密东两面体石核长度均大于宽度而呈长形,而盘状石核平面形状多为近圆形。

18MD.C01,长205、宽126、厚52.5毫米,重1606.9克,毛坯为扁平砾石,以凸起的砾石面为主台面,主台面上分布有少量较小的片疤,剥片工作面上片疤向心分布且主疤形态宽大(图三,5;图六,1)。18MD.C12,长149、宽95.2、厚38.3毫米,重500.1克,毛坯为厚石片,以石片腹面为主台面,主台面上分布有少量较小的片疤,剥片工作面上片疤向心分布且剥片程度较高(图三,6;图六,2)。18MD.C15,长90.8、宽88.6、厚35.3毫米,重388.6克,毛坯为扁平砾石或厚石片,以凸起的砾石面为主台面,主台面上不见片疤,剥片工作面上片疤向心分布且剥片程度较高(图三,7)。

双面剥片两面体石核,原料为玄武岩,毛坯应为厚大的石片,石核双面均向心分布片疤,有些近似于“双面盘状石核”。有的双面剥片两面体石核结构与硬锤修理的“手斧”较为相似,故而有学者直接称之为“手斧”。考虑到这类石器边缘未见进一步修锐,似乎不具备“大型切割工具”的功能,本文从操作链的角度暂将其归为“双面剥片两面体石核”。

18MD.C16,长123.8、宽87.2、厚36.1毫米,重424.8克,毛坯为厚石片,两面体石核的两个面上均向心分布着密集的片疤(图三,8;图六,3)。18MD.C18,长91.7、宽69.9、厚30毫米,重205克,毛坯为厚石片,两面体石核的两个面上均向心分布着密集的片疤(图三,9)。

图三 密东遗址两面体石核1—4.开料阶段石核(18MD.C08 18MD.C09 18MD.C17 18MD.C11) 5—7.单面剥片为主石核(18MD.C01 18MD.C12 18MD.C15) 8、9.双面剥片石核(18MD.C16 18MD.C18 )

2.细石核

共3件。原料分别是凝灰岩、流纹岩与黑曜石,类型均为楔形细石核。

18MD.C42,原料为凝灰岩,毛坯为较厚的岩块,长(高)46.7、宽42.7、厚29.4毫米,重68.6克,石核核身整体预制程度较低,台面较宽、前缘经修理,台面长41.4、宽26.9毫米,台面角约77°,细石叶剥片工作面位于石核前端较窄的一面,底缘修理程度较低且保存较少(图四,1)。

18MD.C176,原料为流纹岩,毛坯较薄呈片状,长(高)14.7、宽10.3、厚31.6毫米,重5.6克,石核整体预制程度较高,台面为窄长素台面未经修理,台面长31.5、宽10毫米,台面角约63°,细石叶剥片工作面位于石核前端较窄的一面,两侧面由台面自上而下精细修理去薄核身,底缘自下而上精细修理且保存较完整(图四,2)。

18MD.C214,原料为黑曜石,毛坯为石片,长(高)15.9、宽11.7、厚36.9毫米,重7.4克,石核整体预制程度较低,台面系石片一窄长侧边,前缘经粗略修理,台面长33.5、宽6.7毫米,台面角约80°,细石叶剥片工作面位于石片底端窄面,两侧面分别是石片的背面与腹面且修理程度较低,底缘系石片的另一侧缘且修理程度亦较低(图四,3)。

图四 密东遗址细石核1.18MD.C42 2.18MD.C176 3.18MD.C214

3.其他类型石核

密东遗址的大型石核除了上述石核类型之外,多为玄武岩不规则形石核,不再赘述。

(二)完整剥片

共81件。系各类形态完整的剥片,类型包括普通石片63件、石叶8件、预制(修理)石核石片9件和两面器去薄石片1件。

1.普通石片

共63件。原料包括玄武岩27件、凝灰岩24件、流纹岩6件、安山岩5件和砂岩1件。其中Ⅰ型6件,Ⅱ型4件,Ⅲ型4件,Ⅳ型1件,Ⅴ型12件,Ⅵ型36件。石片长18.2~87.1毫米,均值约40.8毫米;宽19.2~180毫米,均值39.6毫米;厚3.3~67.6毫米,均值11.5毫米。石片中既有形态不规则的宽大型厚石片,也有近似石叶的两边近平行的薄石片。

18MD.C48,Ⅵ型石片,原料为凝灰岩,长70.3、宽45.9、厚9.3毫米,重33.6克(图六,5)。18MD.C52,Ⅴ型石片,原料为凝灰岩,长61.4、宽54、厚14.5毫米,重46.9克(图六,6)。18MD.C63,Ⅵ型石片,原料为玄武岩,长63.9、宽35.8、厚16.4毫米,重31.9克(图六,8)。

2.石叶

共8件。原料包括凝灰岩5件、安山岩1件、流纹岩1件和玄武岩1件。其中Ⅲ型2件,Ⅵ型6件。石叶长29.7~82.8毫米,均值53.1毫米;石叶宽15.1~45.9毫米,均值29.2毫米;石叶厚5.3~17.9毫米,均值9.6毫米。

18MD.C54,石叶,原料为凝灰岩,长69.1、宽26.8、厚10.1毫米,重20.2克(图六,7)。

3.预制(修理)石核石片

共9件。类型包括修理剥片工作面石片6件和修理(更新)台面石片3件。

18MD.C109,原料为流纹岩,长32.2、宽30.8、厚5.9毫米,重6.5克。石片较薄,台面为素台面,背面近端和远端分布有为数不多不同方向的浅疤,其中多为不成功的尝试性剥片。该石片当为石核预制阶段调整剥片工作面石片(图五,15)。18MD.C134,原料为流纹岩,长22.8、宽22.9、厚8.7毫米,重3.5克。石片较薄,台面为素台面,背面分布2组不同方向的浅疤,其中多为不成功的尝试性剥片。该石片当为石核剥片阶段调整剥片工作面石片(图五,14)。

18MD.C61,原料为玄武岩,长31.4、宽51.3、厚11.3毫米,重18.2克。石片较厚且打击泡显著,台面分布多个同向平行分布的起始于后缘的片疤(此前当为石叶石核的剥片工作面),背面分布多个相互叠压打破的小疤(此前当为石叶石核的台面)。该石片当为石核剥片过程中更新石核台面石片(图五,11)。

4.修理刃缘石片

仅1件。18MD.C77,原料为流纹岩,长32.1、宽36.7、厚7.4毫米,重10.3克。石片薄,台面小,石片背面见两面修理刃缘的痕迹(图五,13)。

图五 密东遗址工具和石片1—4、10.两面器(18MD.C19 18MD.C30 18MD.C31 18MD.C71 18MD.C84) 5、7、8、9、12.刮削器(18MD.C20 18MD.C33 18MD.C35 18MD.C57 18MD.C72) 6.尖状器(18MD.C26) 11.修理台面石片(18MD.C61) 13.两面器去薄石片(18MD.C77) 14、15.修理剥片工作面石片(18MD.C134 18MD.C109)

(三)工具

共16件。原料包括玄武岩7件、凝灰岩5件、流纹岩2件、安山岩1件、砂岩1件。类型包括刮削器8件、两面器5件、尖状器1件和网坠3件。其中边刮器修理程度较低,亦可称之为修理石片。两面器修理程度最高,下文重点介绍。

1.两面器

共5件。原料包括玄武岩2件、安山岩1件与凝灰岩2件。器形呈明显两面体结构,与本文所言“两面体石核”结构较为一致,但不同之处是两面器工具尺寸更小,平均长91.9、宽48.8毫米,器身去薄更为显著,平均厚19.3毫米,正反两面与左右两边对称性更高,修疤更小且密集与连续,并有意修理出不同角度的尖部与圆形的底部,总体来看,应当是一类精致修理的工具,故将其称为“两面器工具”。

18MD.C19,原料为玄武岩,毛坯为大石片,长110.1、宽61.8、厚16.9毫米,重128.8克,尖部角度为46°,两面修理,修理程度相对较低,应为去薄过程中,因剥片失误而废弃的产品(图五,1;图六,11)。18MD.C30,原料为凝灰岩,毛坯为厚石片,长95.3、宽43.3、厚19.9毫米,重90.5克,尖部角度为56°,两面修理,修理程度中等,毛坯石片较厚导致背面隆起部位去薄难度较大可能为去薄过程中废弃的原因(图五,2;图六,12)。18MD.C31,原料为凝灰岩,毛坯为大石片,长87.2、宽54.2、厚20.9毫米,重101.3克,尖部角度为53°,两面修理且修疤布满全身,修理程度较高(图五,3)。18MD.C71,原料为玄武岩,毛坯为大石片,长75.1、宽35.8、厚19.5毫米,重52.7克,尖部角度为71°,两面修理修疤布满全身,去薄程度与对称性较高(图五,4;图六,13)。18MD.C84,残缺仅保留一端,原料为安山岩,残长26.2、宽46.3、厚14.2毫米,重19.2克(图五,10)。

2.刮削器

共7件。原料包括玄武岩2件、凝灰岩3件与流纹岩1件。毛坯原型为石片5件和石叶2件,长32.2~96.1毫米,均值54.3毫米,宽33.8~59.9毫米,均值46.9毫米,厚8.5~13.8毫米,均值11.7毫米。

18MD.C20,原料为玄武岩,毛坯为石叶,长96.1、宽58.4、厚13.8毫米,重104.5克,修理程度低,石叶腹面与背面分布有少量不连续的修疤(图五,5;图六,4)。18MD.C33,原料为凝灰岩,毛坯为石片,长53.2、宽67、厚20.6毫米,重77.4克,石片右侧和远端分布有连续的修疤(图五,7)。18MD.C35,原料为凝灰岩,毛坯为石片,长55.7、宽59.9、厚8.5毫米,重37克,修理程度低,石片腹面与背面分布有少量连续的修疤(图五,8;图六,10)。18MD.C57,原料为凝灰岩,毛坯为石片,长51.6、宽39.4、厚11.1毫米,重23.2克,石片右侧正向连续修理(图五,9)。18MD.C72,原料为流纹岩,毛坯为石叶远端断片,长46.7、宽48.5、厚11.8毫米,重36.7克,毛坯右侧和远端正向连续修理(图五,12)。

图六 密东遗址石器1—3.两面体石核(18MD.C01 18MD.C12 18MD.C16) 4、10.刮削器(18MD.C20 18MD.C35) 5、6、8.石片(18MD.C48 18MD.C52 18MD.C63) 7.石叶(18MD.C54) 9.尖状器(18MD.C26) 11—13.两面器(18MD.C19 18MD.C30 18MD.C71) 14、15.网坠(18MD.C36 18MD.C128)

3.尖状器

1件。18MD.C26,原料为红褐色砂岩,毛坯为长石片,长117.9、宽47.5、厚20.2毫米,重92.5克,加工精致,远端正向修理出修长而较锐的尖部,近端反向修理出“铤部”,依形态推断可作为投射尖状器使用(图五,6;图六,9)。

4.网坠

共3件。原料均为玄武岩,毛坯原型均为扁平小砾石,平均长35.8、宽43.5、厚11.6毫米。加工方式较为统一,均沿砾石长轴两端两面修理出对称的凹口。18MD.C36,长(高)54、宽55.9、厚17毫米,重84.3克(图六,14)。18MD.C128,长(高)32.3、宽48.3、厚10.5毫米,重24.9克(图六,15)。

三、密东遗址石器工业特点与原料利用方式

密东遗址石器工业至少包括三种剥片技术:两面体石核技术、石叶技术与细石叶技术。其中,两面体石核技术的体现最为显著,包括两面体石核9件,约占石核总数40.9%,两面器工具5件,约占工具总数31.3%。密东遗址调查中没有发现石叶石核,但是,发现石叶8件,约占完整剥片的9.9%,与1件典型的更新(修理)石叶石核台面石片,足以证明棱柱状石叶技术的存在。至于细石叶技术,调查中发现了3件楔形细石核,约占石核总数13.6%。值得注意的是,3件细石核的毛坯原型、石核形态、台面形态、预制方式等各不相同,显示出细石叶生产的多样性、复杂性与灵活性。总体来看,密东遗址石器工业特点是以两面体石核技术为主,以石叶与细石叶技术为辅。两面体石核可以生产大石片,也可以生产两面器工具,石叶与细石叶技术主要生产小型剥片制作小型工具及复合工具。

密东遗址的石器原料包括玄武岩89件,占41.2%、凝灰岩78件,约占36.1%、流纹岩29件,约占13.4%、安山岩16件,约占7.4%、砂岩2件,约占0.9%、黑曜石1件,约占0.4%和石英1件,约占0.4%,其中以玄武岩、凝灰岩与流纹岩为主体。密东遗址石器工业中玄武岩原料的利用方式相对最为清晰。

玄武岩石制品不但数量最多,而且大多携带有不同面积比例的砾石面,显示其原料来自河滩砾石,并与遗址附近河道内大量存在的玄武岩砾石相吻合。从遗址中发现的废弃的玄武岩石核看,密东遗址史前石器生产者通常选取形态扁平宽大的玄武岩,原料采用两面体石核技术强化高效生产大石片,而剥片程度较低的玄武岩石核多由于原料不够扁平(缺乏合适开片角度)或不够宽大(缺乏足够剥片空间)被废弃。剥片较为系统的玄武岩两面体石核包括“单面剥片为主石核”与“双面剥片石核”两类,这两类两面体石核的差异究竟是由于不同石器打制者的剥片策略(习惯),还是同一类石核在剥片不同阶段,有待进一步讨论。除了两面体石核生产玄武岩大石片之外,遗址中发现的少量玄武岩更新(修理)台面石片的存在暗示利用玄武岩生产棱柱状石叶策略的存在。从工具构成看,玄武岩大石片除了可以直接使用之外,一个重要的用途是作为生产两面器工具的毛坯。此外,密东石器打制者还选取形态规整的扁平小砾石沿长轴两端两面修理出对称的凹口制作网坠。

与玄武岩原料相比,密东遗址所见更为优质的凝灰岩、流纹岩、安山岩及黑曜岩等原料石制品则几乎没有保留砾石面,显示这些石料的利用强度更高。结合海浪河流域其他遗址的原料来源情况,海浪河流域旧石器遗址凝灰岩、流纹岩和安山岩原料来源既有河滩砾石,也有基岩岩块。而黑曜岩原料来源与长白山天池有关,系远距离外来原料。这些非玄武岩原料石制品的数量与尺寸小于玄武岩原料石制品,不见大型两面体石核,其石核技术以石叶与细石叶技术为主,且原料利用程度高于玄武岩。总体而言,密东遗址的石器原料、石核类型、工具类型均体现出相当程度的多样化现象,显示遗址的复杂性与功能多样性。

四、讨论与结语

密东遗址石制品的剥片技术具有典型的旧石器时代晚期特征,其两面器技术、石叶技术与细石叶技术均可以与华北旧石器时代晚期相关联。密东遗址与海浪河流域已发掘的小龙头山遗址相似,文化遗物出自遗址第二层褐色砂质黏土层中,而小龙头山遗址第二层中下部出土炭粒的碳十四年代校正后为距今约1.4万年。海浪河流域第二层褐色砂质黏土层当为温暖湿润环境下形成的古土壤堆积,考虑到第二层厚度超过40厘米,且不同深度均有石制品出土,年代可能有一定的跨度。因此,我们初步认为,密东遗址第二层的年代可能处于末次冰盛期结束之后的冰消期,不晚于新仙女木冰期。

密东遗址石器工业中最为值得关注的当为两面体石核技术系统,这同时也是海浪河流域石器工业的显著技术元素。海浪河流域石器工业选取扁平砾石为毛坯,一方面用两面体石核生产大石片,另一方面,可以将两面体石核进一步加工为两面器,还可以将大石片进一步加工为两面器。密东遗址两面器技术较华北地区更为发达,后者两面器的尺寸与比例均显著降低。值得关注的是,密东遗址发达的两面器技术系统,呈现出与美洲早期人类文化显著的关联性,这体现在美洲早期的长度达到20厘米的大型两面器石核(bifacial cores)和长度约10厘米的“克洛维斯尖状器”等方面。美洲早期人类文化包括前克洛维斯文化和克洛维斯文化,石器技术以双面剥片技术和石叶技术为主,主要分布于北美中低维度地区和南美地区,碳十四年代校正后为距今2万—1.2万年,与密东遗址年代和技术大体相当。其中北美西部克洛维斯文化的碳十四年代校正后为距今1.33万—1.28万年,与东北亚地区石器工业的年代与文化关系值得未来进一步探究。

附记:参加2018年海浪河流域旧石器调查人员有黑龙江省文物考古研究所李有骞,首都师范大学历史学院考古系陈宥成、徐小亚,黑龙江大学历史文化旅游学院考古系张雪微,日本东北大学考古系王晗,并得到吉林大学考古学院陈全家的野外指导。参加2019年海浪河流域旧石器调查人员有黑龙江省文物考古研究所李有骞,首都师范大学历史学院考古系陈宥成、景思源、周琼月,黑龙江大学历史文化旅游学院考古系阚德刚、冯子健,饶河县文物管理所杨永才等。首都师范大学刘云飞、周琼月与韩洲怡参与石器整理。绘图为陈宥成、刘云飞、周琼月、韩洲怡。调查工作得到黑龙江省文物考古研究所、首都师范大学历史学院、牡丹江市文物管理站、海林市文物管理所等单位领导的大力支持,在此一并表示感谢。

执笔:陈宥成 李有骞

注 释:

①⑧陈全家、田禾、王欢、李有骞:《黑龙江省海林市杨林西山旧石器遗址(2008)石器研究》,《北方文物》2013年第2期。

② 田禾、陈全家、李有骞:《黑龙江省海林市杨林南山旧石器遗址石器研究》,《北方文物》2010年第3期。

③⑦⑨陈全家、田禾、陈晓颖、李有骞、王晓阳:《秦家东山旧石器地点发现的石器研究》,《北方文物》2014年第2期。

④ 陈全家、田禾、陈晓颖、李有骞:《海林炮台山旧石器遗址发现的石器研究》,《边疆考古研究》(第9辑),科学出版社2010年。

⑤ 陈全家、田禾、卢悦、李有骞:《满城南山和龙头山旧石器地点发现的石器研究》,《边疆考古研究》(第10辑),科学出版社2011年。

⑩ 陈宥成、曲彤丽:《“两面器技术”源流小考》,《华夏考古》2015年第1期。