单采血小板采集前后献血者外周血溶血率的变化影响评价

郑素英,陈青容,傅琍琍

(莆田市中心血站,福建 莆田 351100)

输血是临床急救、治疗中的常用措施,根据患者的情况,除了全血采集和输注外,成分输血也十分常见[1-2],如血小板多用于急性、危重病治疗的重要血液成分,多用于各种血液疾病、肿瘤治疗中[3]。根据我国献血者的相关健康标准,捐献单采血小板的献血间隔时间从≥28 d缩短至≥14 d,年捐献血小板采血次数从≤12次/年增加至≤24次/年[4-5]。由于临床上对血小板需求量的不断增加,而受血小板捐献资源的限制,导致很多献血者存在多次反复采集血小板的情况,因此,单采血小板对献血者的影响也是临床研究的重点之一[6-8]。基于此,本研究选取本血站的138名捐献单采血小板的献血者为研究对象,旨在探究采集血液前后的外周血溶血率变化,并分析影响溶血率的因素,以期采取有效控制措施保证献血质量,降低对献血者外周血溶血率的影响,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料选取2017年2月至2019年9月于本血站捐献单采血小板的138名献血者作为研究对象,其中男70例,女68例;年龄21~45岁,平均年龄(33.5±6.7)岁;体重指数(body mass index,BMI)18.4~22.3 kg/m²,平均(21.0±0.5)kg/m²;其中捐献1个治疗量75例,捐献2个治疗量63例。本研究经本院医学伦理委员会审核批准。纳入标准:年龄18~55岁,性别不限;距离上次献血间隔时间>14 d,近1年的献血次数≤24次,且总献血量<10 L;血常规检测正常,无贫血等血液系统疾病;凝血功能正常,血小板功能正常,白细胞计数等均正常;献血者身心健康,无任何疾病;签署知情同意书。排除标准:既往有严重献血后不良反应者;溶血异常者;晕血、凝血功能障碍者;不配合研究者。

1.2 方法①单采血小板:使用泰尔茂比司特Trima和费森尤斯的Amicus和相关配套耗材进行单采血小板采集,根据说明书输入献血者的参数,正常采集单采血小板,1个治疗量的血小板容量≥250 ml,其中血小板含量≥2.5×1011个。②血常规检测:在单采血小板采集前、采集后10 min分别采集献血者非单采手臂的肘静脉外周血4 ml,分装至2支抗凝管中,一支使用全自动血液分析仪进行血常规检测,并测定血糖值(glucose challenge test,GCT),另一支则应用离心机离心10 min,取上层清液,使用血浆游离血红蛋白测定试剂盒以及半自动生化分析仪测定血浆游离血红蛋白(free hemoglobin,FHb)水平,严格按照试剂盒说明书进行操作。溶血率=FHb×(1-GCT)×100%/血红蛋白(hemoglobin,Hb)。(其中GCT为50g葡萄糖负荷试验得出的血糖值,Hb为血液样本的血红蛋白含量)。

1.3 观察指标收集138例献血者在采集前后的外周血溶血率,比较不同性别、不同献血量的外周血溶血率。

1.4 统计学方法采用SPSS 23.0统计学软件进行数据分析,计量资料以“±s”表示,采用t检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 采集前后外周血溶血率采集后,138例献血者的外周血溶血率为(3.29±0.39)%,高于采集前的(1.65±0.21),差异有统计学意义(t=43.494,P<0.05)。

2.2 不同性别献血者采集前后的外周血溶血率比较采集单采血小板后,不同性别献血者外周血溶血率均高于采集前(P<0.05);男性献血者的外周血溶血率低于女性献血者(P<0.05),见表1。

表1 不同性别献血者采集前后外周血溶血率(±s,%)

表1 不同性别献血者采集前后外周血溶血率(±s,%)

性别男女t值P值例数7068采集前1.68±0.231.62±0.191.6680.100采集后2.47±0.324.13±0.4515.030<0.05 t值16.77242.373 P值<0.05<0.05

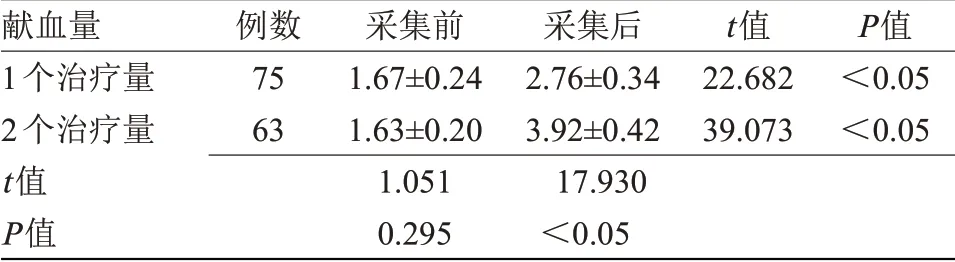

2.3 不同献血量献血者采集前后的外周血溶血率采集后,不同献血量的献血者外周血溶血率均高于采集前(P<0.05),其中1个治疗量的外周血溶血率低于2个治疗量(P<0.05),见表2。

表2 不同献血量献血者采集前后外周血溶血率(±s,%)

表2 不同献血量献血者采集前后外周血溶血率(±s,%)

献血量1个治疗量2个治疗量t值P值例数7563采集前1.67±0.241.63±0.201.0510.295采集后2.76±0.343.92±0.4217.930<0.05 t值22.68239.073 P值<0.05<0.05

3 讨论

溶血即血液中的红细胞因遭到破坏而破裂,血红蛋白从红细胞中溢出,导致血浆中游离血红蛋白含量升高,人体溶血率上升[9-10]。正常情况下的人体溶血率<4.5%,一旦超过正常值,溶血严重,血浆中大量的游离血红蛋白会对神经系统、血液循环系统、肾功能、细胞免疫功能等造成不良影响,且会随着溶血率的升高而加重不良影响,引起溶血性黄疸、溶血性贫血等并发症,严重影响患者的身体健康。溶血率是临床上判断溶血程度的重要指标,而导致溶血率升高的因素较多,如毒素入侵、多种理化因素等[11]。而临床献血单采血小板也是导致溶血率升高的常见因素之一。单采血小板具有浓度高、纯度高、治疗效果好等优点,现已广泛应用于临床上,其对血小板减少、血小板功能异常等导致的出血治疗效果显著,且能减少输血相关不良反应发生率,目前在临床上的使用量逐年增加[12-13]。溶血现象是单采血小板采集过程中常见,且无法绝对避免又易被忽视的一种现象,溶血率一旦过高将会影响献血者的身体健康,合理控制溶血率是单采血小板中需重视的一个问题。

本研究中138例献血者在单采血小板采集后的外周血溶血率较采集前有明显提升(P<0.05),分析原因可能为,单采血小板采集中使用血细胞分离机在封闭条件下将献血者的血液按照不同血液成分的密度不同(血小板的密度约为1.040)利用梯度离心原理单独提取血液中的血小板,而将血液中的其他成分再回输给献血者,这一过程中,血液需经离心机的多个循环离心,采集时间耗时1 h左右,仪器运行控制面板上血液运行推动泵(采血泵、返输泵)反复推挤和控制夹子反复夹闭等过程会对血小板采集管路体系内的红细胞造成不同程度的破坏,导致采集后的外周血溶血率升高[14-15],使血红蛋白游离在血浆中,导致血浆FHb含量升高,进而提高溶血率,可能影响献血者的身体健康。本研究中138例献血者在单采血小板采集后10 min的外周血溶血率平均为(3.29±0.39)%,均未超过正常值(<4.5%)。

本研究结果显示,男性采集后的外周血溶血率明显高于女性(P<0.05),女性的红细胞压积值一般低于男性,故而在单采血小板采集过程中,FHb增加下,女性的溶血率变动更大;且女性的血管一般较男性更纤细,因此,采集时间会更长,对血小板采集管路体系内的红细胞的破坏更严重,游离血红蛋白也更多,溶血率升高更明显。此外,本研究结果显示,献1个治疗量的献血者采集后外周血溶血率明显低于献2个治疗量的献血者(P<0.05);从献血量角度分析,捐献2个治疗量的献血者,其红细胞比容的下降幅度要高于捐献1个治疗量的献血者,且采集时间也更长,采集中对血小板采集管路体系内的红细胞破坏更严重,FHb也随之升高,因此,溶血率的上升更明显。综合分析可知,采集单采血小板的耗时对采集后外周血溶血率具有重要影响。从采集耗时角度分析:与男性相比,女性献血者通常受身高、体质量、血管、采集速度等因素的影响,在采集量相同时女性的采集时间通常长于男性,因此女性的溶血率提高的幅度也较男性更高。而忽视性别因素,捐献2个治疗量的献血者单采血小板采集时间也更长,一般比捐献1个治疗量的采集时间长20 min左右,对红细胞破坏也会明显加重,从而影响外周血溶血率。

综上所述,单采血小板采集后献血者的外周血溶血率会明显上升,而性别、献血量均为影响外周血溶血率的因素,采集时间是影响外周血溶血率的关键因素,在离心力不变的情况下,尽量缩短采集时间能减少采集过程对红细胞的破坏,减轻对外周血溶血率的影响。因此,应尽量考虑到献血者的身高、体质量、血管条件等,在采集2个治疗量的单采血小板时,尽量选择血管较粗、采集前血小板计数高的男性,缩短采集时间,降低对献血者的外周血溶血率影响。