蓝靛与清代至民国时期贵州经济的发展

曾議慧 严奇岩

(贵州师范大学历史与政治学院,贵州 贵阳 550001)

蓝靛是对从植物蓝草中提取出来的靛蓝染料的通称。清代前期贵州由于蓝靛的经济价值高而大量种植蓝靛,除用于蜡染布匹外,多余的蓝靛作为药物和染料在场市上贩卖,或大规模出口至外省,使得这一时期的民族经济极为兴盛。自清末洋靛进入贵州市场至民国时期,土靛大受打击,与之相关的农业、手工业也随之萧条。目前,国内学者对蓝靛的研究多以广西、云南为主,对贵州的蓝靛研究亦多集中于蓝靛蜡染技术、蓝靛植物性状、种蓝制靛工序、蓝靛蜡染风格、蓝靛种植概况、地域分布等方面,鲜有学者从蓝靛的经济价值角度出发,探讨清代至民国时期贵州经济的发展状况。鉴于此,本文试从清代至民国时期这一社会经济转型期入手,主要从蓝靛与农业和手工业两个行业的关系探讨贵州经济的发展脉络。这样不仅可以回顾历史上蓝靛对经济的重要影响,对了解贵州现存的蓝靛经济和民族蜡染业也有重要意义。

一、蓝靛

植物蓝靛种类甚多,主要有马蓝、菘蓝、蓼蓝、木蓝等。《新编中兽医学》载蓝靛基源为:“爵床科马蓝属植物马蓝,十字花科菘蓝属植物菘蓝,蓼科蓼属植物蓼蓝,马鞭草科大青属植物大青和豆科木蓝属植物木蓝的茎叶经加工制得的粉末。”[1]蓝靛在全国各省均有分布。“靛蓝系从一种叫‘蓝’或‘菁’的植物中提取出来的,全国皆产。”[2]而贵州尤多。《贵州植物志》载:“木蓝属植物约800种,分布于热带和温带地区,我国约70余种,各省均有分布,西南部和南部尤多,贵州省有18种。”[3]10“菘蓝,原产欧洲,我省有栽培。”[3]35“蓼蓝,贵州各地有产。”[4]

清代至民国时期贵州全境皆有蓝靛分布,且种类丰富。宋应星《天工开物》载蓝有茶蓝(菘蓝)、蓼蓝、马蓝、吴蓝、苋蓝。李时珍《本草纲目》将蓝分为蓼蓝、菘蓝、马兰(板蓝)、吴蓝、木蓝。贵州蓝靛种类见于方志的有芥蓝、槐蓝、木蓝、山蓝、泽蓝、枝蓝、菘蓝、蓼蓝、马蓝、吴蓝十种[5]。除《天工开物》和《本草纲目》中记载的蓝靛种类外,另有芥蓝、槐蓝、山蓝、泽蓝、枝蓝五种。光绪《黎平府志》载:“蓝靛,染草也……黎郡有二种,大叶者如芥,细叶者如槐。”[6]302民国《八寨县志稿》载:“蓝靛有木蓝,山蓝二种。”[7]民国《都匀县志稿》载:“匀产槐蓝,俗名马蓝,叶似苋……生泽地者曰泽蓝,入药。”[8]民国《桐梓县志》载:“按作淀之,蓝有数种,本地所治之枝蓝也。”[9]这五种蓝靛的归属尚不明确,考辨其是否为新的蓝靛种类,还是记载时所引称呼不同,对于明晰贵州的蓝靛种类十分必要。对比前引《都匀县志稿》“匀产槐蓝,俗名马蓝”可知槐蓝即马蓝。又参照咸丰《兴义府志》所引郑樵《通志》云:“蓝有三种。蓼蓝如蓼,染绿。大蓝如芥,染碧。槐蓝如槐,染青。”[10]416可得前述黎郡“大叶者如芥”应为郑樵归类的植物蓝靛中的大蓝。而“马蓝,也称大箐、山蓝。”[11]剩泽蓝,枝蓝二种,因资料有限,其归属有待进一步考证,但由此可得贵州境内的蓝靛种类十分丰富,确是不争的事实。

二、蓝靛对清代贵州民族经济的影响

蓝靛的经济价值主要是由作为染料印染布匹、作为药物治疗疾病来体现的。清代前期贵州蓝靛经济极为兴盛,人们多种蓝制靛以售卖、出口和印染,推动了这一时期农业、商业与手工业的发展;清代末期自洋靛输入后土靛大受打击,农业种植有所减少,民族制靛业与手工蜡染业亦逐渐落后。

(一)清代前期蓝靛促进贵州民族经济发展

清代前期贵州“改土归流”的实行使封建经济有所松动,为追求更高的经济收益,人们大量种植蓝靛,极大地促进了这一时期农业、商业、手工业的发展。

1.农业方面

蓝靛与清代前期贵州农业经济的关系,表现为这一时期大量种植蓝靛,从而促进了农业种植的进一步发展。清代前期社会生产力和经济进一步发展,农民致富的道路比之前代更为广阔。在贵州自然经济占主导地位的社会经济模式下,蓝靛不仅可作染料还可作药物,种一亩田的靛,比种一亩田的谷高两倍之利。“靛,一亩之田,获谷一石者,以靛当之当二倍。”[12]因此这一时期普遍种植经济作物蓝靛。兴义府“蓝靛,旧志云:蓝可染,山地间亦种之。”[10]416“蓝,山谷中所在皆是。”[13]因种植蓝靛而致富的人比比皆是,嘉庆年间贵州黄平县即有:“近来种者甚伙。旧城以上塘种者为最,上塘以李溪河、龙洞出者为尤,数十年来,因以致富者不少。”[14]这时还已有专门从事蓝靛种植的靛户,从而使蓝靛种植更具经济性质。《钦定大清会典》记载:“凡靛户百人,各给地24亩,每户岁输蓝靛百斤,除供染外,余靛折净银,纳广储司库。”[15]

2.商业方面

清代前期贵州人民大量种植蓝靛,并通过市场售卖与出口外省的方式增加经济收入,由此推动了当时商业的发展。

(1)市场售卖

早在明时,蓝靛已作为商品在贵州市场上出售。“明朝洪武年间,上里坪、铜鼓、黄平等地,开办专业靛塘,提制靛青出售。”[16]457清代蓝靛仍是场市上售卖的重要货物。凯里新庄在清乾隆初年(1736年)即开设市场,而“蓝靛一直是该市场传统的大宗交易商品之一。”[17]《施秉县志》亦载:“清代及至民国时期,县内集市贸易的地方产物资有粮油、皮张、蓝靛、木材……”[18]时至今日,贵州人民在自家染布尚有富余的情况下,仍多将剩余的蓝靛作为染料和药物拿到市场上售卖。“贵州三都赶场时出售的成篓的蓝靛是用菘蓝制取的。菘蓝就是板蓝根,有清热、解毒、消炎的功效。”[19]

(2)出口外省

蓝靛除了在市场上作为染料和药物少量出售外,还常作为货物、本地土产大量出口至外省,极大地推动了这一时期商业的发展。《黔东南州志·农业志》载:“清代锦屏三江有靛塘40余家,提制蓝靛,销往湖广。”[16]457黄平旧州载:“黔、楚货棉、靛、烟、布诸物鳞集旧州,来樯去橹如织。”[20]214清《植物名实图考》亦云:“黔中苗峒,焚莱作靛,远贩江汉。负戴者顶趾于蚕丛,装载者蝼蚁衔于滩涡,盖皆涧溪荦确之毛也。志谓利二倍于谷。”[21]皆是蓝靛出口的印证。且紧邻贵州的重庆还是当时蓝靛出口的重要场所。“清康熙年间,中坝港为涪江上游重要的港口。……蓝靛、粮食的输出……均在中坝港集散。”[22]足可见当时蓝靛出口的盛况。

蓝靛的售卖与出口影响了传统农业作物自产自销的商业模式,使得清代前期贵州的商业得到进一步发展。

3.手工业方面

蓝靛对清代前期贵州手工业发展的影响在于促进了这一时期手工蜡染业的持续兴盛,尤以精美的蜡染布为代表。蜡染是用蓝靛染布的古老技艺,早在汉时就有了。“蜡染最早的作品,出土于新疆民丰东汉墓。”[23]两宋时期,贵州的人们已经掌握了这门复杂的印染技术。“南宁州(今惠水县)特产名马……蜜蜡、蜡染斑布等。”[24]元时则已有了颇具规模的蜡染业。“随着纺织业的发展,在黔东南苗、侗等少数民族地区流行颇为广泛的蜡染业相当发达。”[25]清代贵州蜡染业在前代基础上继续发展且民族特性更为显著。“黔省苗民在纺织上较当地汉民先进,地方流官因此召外来移民向本地苗民学习。”[20]208贵州使用蓝靛蜡染布匹的少数民族有苗族、侗族、布依族、瑶族等,其蜡染布中最杰出的代表当选苗锦、谷蔺布和侗锦。

(1)苗锦

1987年贵州省考古队在位于平坝齐伯的桃花村苗族棺材洞发掘出土了一条珍贵的彩色蜡染百褶裙,经检测该裙最迟为11世纪(北宋)之物,是至今发现存世最早的第一件彩色蜡染实物,它代表了历史上贵州苗锦的杰出水平。“鹭鸟纹彩色蜡染褶裙,1件。宋。裙腰为麻质,长31厘米,裙身为棉质,长62.5厘米;通宽512厘米。此裙工艺包括有填彩蜡染,挑花和刺绣蜡染。……这件裙的特点是挑花、刺绣、蜡染三结合……实为省内罕见之蜡染佳作,对于研究地方蜡染史和彩色蜡染源流有重要作用。”[26]清代前期贵州苗族地区的蜡染业持续发展,其中苗锦享有盛名。清《峒溪纤志》载:“苗锦大似苧布,巾帨尤佳,其妇女衣缘领袖皆缀,杂组藻彩云霞,悉非近致,谓之花綀,土俗珍之。”[27]苗锦主要分布在贵州台江、黄平、剑河、革东、五河一带。

(2)谷蔺布

谷蔺布是苗族支系——谷蔺苗所产的蜡染布,谷蔺苗不产苗锦,独产谷蔺布,极其精美。乾隆时期贵州诗人余上泗曾著《蛮峒竹枝词》赞美谷蔺布:“短短衣裙纺织精,房中机杼细经营。由来此布称难得,到处争传谷蔺名。”[28]《贵州省志·轻纺工业志》亦载嘉庆年间:“惠水有谷蔺布(即纹布,可为巾),民间有‘欲做汗衫裤,须得谷蔺布’”[29]。其中对谷蔺布的赞誉可见一斑。且乾隆时期贵州所制精美的谷蔺布不仅是蜡染技艺的传承,还可以作为赋税上缴。《皇清职贡图》中就有:“谷蔺苗在定番州……其布最为细密,有谷蔺布之名,人多争购,每岁认纳苗赋三十余两”[30]的记载。至光绪时期,谷蔺布仍是场市上争购的重要货品。《瓶水斋诗集》载:“其在定番州者则有谷蔺苗,定番多织苗锦,而谷蔺独工于布,其布最精密,每遇场期入市,人争购之。”[31]

(3)侗锦

清代贵州侗族地区所产侗锦享有盛名,是侗族蜡染业代表。侗锦又被称为诸葛锦,早在三国时期,贵州的侗族人民就已学会使用蓝靛蜡染技术制造侗锦。“诸葛亮征服南中,使成都著名的织锦技术从此传入,后人把这种锦称为诸葛锦。”[32]元明时期诸葛锦已成为出售产品。“元明之际,西南苗族、傜族、土家、侗族、壮族、黎族人民擅长棉纺织。诸葛锦是其著名产品……多产于贵州青特洞等处。”[33]清代贵州侗族地区仍盛产侗锦,且以黎平所产为最佳。“侗锦历史悠久,产于侗族聚居区,尤以黎平为佳,称‘诸葛锦’”[34]。张澍《续黔书》亦赞黎平侗锦:“黎平之曹滴司出洞锦,以五色绒为之,亦有花木禽兽各样,精者甲他郡,湅之水不败,渍之油不污。”[35]除侗锦外,贵州侗族人民还将侗布(蓝靛靛染、自织自染)用于缴纳官租。胡奉衡《黎平竹枝词》即载:“松火夜偕诸女伴,纺成侗布纳官租。”[36]

清代前期贵州的蓝靛经济不仅促进了农业的生产种植,商业的出口贸易,对民族手工蜡染业的发展也起到了重要的推动作用。

(二)清代末期蓝靛对农业与手工业的影响

清代末期咸同起义(1855-1873)的爆发使贵州蓝靛种植较前减少,外国洋靛进入贵州市场更致使本地土靛销路受阻,蓝靛农业种植减少,民族制靛业衰落;受洋靛和西方工业纺织品洋布冲击,手工蜡染业也逐渐落后。

1.种蓝制靛减少与制靛业衰落

清咸同起义(1855-1873)影响遍及贵州东、东南及中部150余州县,这场持续18年的起义斗争使得贵州本地蓝靛种植减少。民国《瓮安县志》载有:“蓝靛,县中惟荆里最宜……承平时业此致富者比比皆是,大概每年可易银十余万两。咸同乱后,居民未尽,复业种者尚少。”[37]195后光绪中逐渐恢复种植,又遇外国洋靛夺利,“光绪中种者渐多,而为洋靛所夺,销路甚滞。”[37]195受其影响本地蓝靛种植更趋减少。“德国人造靛输入始于光绪二十八年,三六二五担值海关银一三一二二四两,三年后增加十倍,未几竟达三一四二六八担,值银九六二八六七零两……我国染料为农人副业,眼光短浅,有利可图则植之,无所获即改植他物。”[38]6578不仅如此,洋靛的冲击还导致了民族制靛业衰落。“锦屏县小江乡在十九世纪五十年代以前有四十多个‘靛塘’,年产蓝靛四万多斤。十九世纪末德国洋靛输入后,蓝靛无法与之竞争,‘靛塘’遂逐渐停业。瓮安县的蓝靛交易额,在十九世纪五十年代以前,‘大概每年可易银十余万两’”。[39]22至二十世纪八十年代后,本地所制土靛销路甚滞。

2.手工蜡染业落后

清代前期贵州手工蜡染业之所以极为兴盛,其原因之一即是本地蜡染原料蓝靛的稳定供给。然自清末洋靛输入后,其便利易染色的特点使土靛烦琐的制取工艺黯然失色(光绪《黎平府志》曾载制靛工序为:“九、十月闲,割叶入靛池,水浸三日,蓝色尽出,投以石灰,则满池颜色皆收入灰内,以带紫色者为上”[6]302)。因此时人多使用洋靛,甚少制土靛,使得一向依赖蓝靛蜡染的民族手工蜡染业逐渐落后。《贵州近代史》载有:“随着洋布不断代替土布,特别是外国染料的输入,使土靛生产和染布业也受到打击。”[39]22“贵州的苗族织锦业,到清代前期发展到顶点,到清代后期逐渐落后。”[40]《中国苗族通史》亦载:“其他如贵州黄平、桐梓等县和湘西苗族地区,原盛行蓝靛生产和土法染布,至20世纪初也都形成‘洋靛盛行,土靛败也’的局面。”[41]331除此之外,与洋靛一同进入贵州市场的洋布也尽夺本地蜡染布之利。“八寨县(今丹寨),昔日‘邑中产棉不少’,农村苗族妇女自纺自织的‘花椒布’‘斜纹布’,体质较佳,本足敷用,至洋布输入,成本较轻,人多乐用,邑中女红之利尽为所夺。”[41]331

清代末期贵州受咸同之乱、洋靛、洋布输入影响,蓝靛种植减少,民族制靛业与手工蜡染业渐趋落后,蓝靛对经济的影响力随之减弱。

三、蓝靛对民国时期贵州民族经济的影响

民国时期贵州的蓝靛种植与出口在欧战影响下曾有所增加,但欧战结束后洋靛复又充斥贵州市场,本地蓝靛种植更趋减少;且欧战结束后洋纱、洋布又大量进入贵州,加之省内纺织工厂林立,致使手工蜡染业更加萧条。

(一)农业种植减少

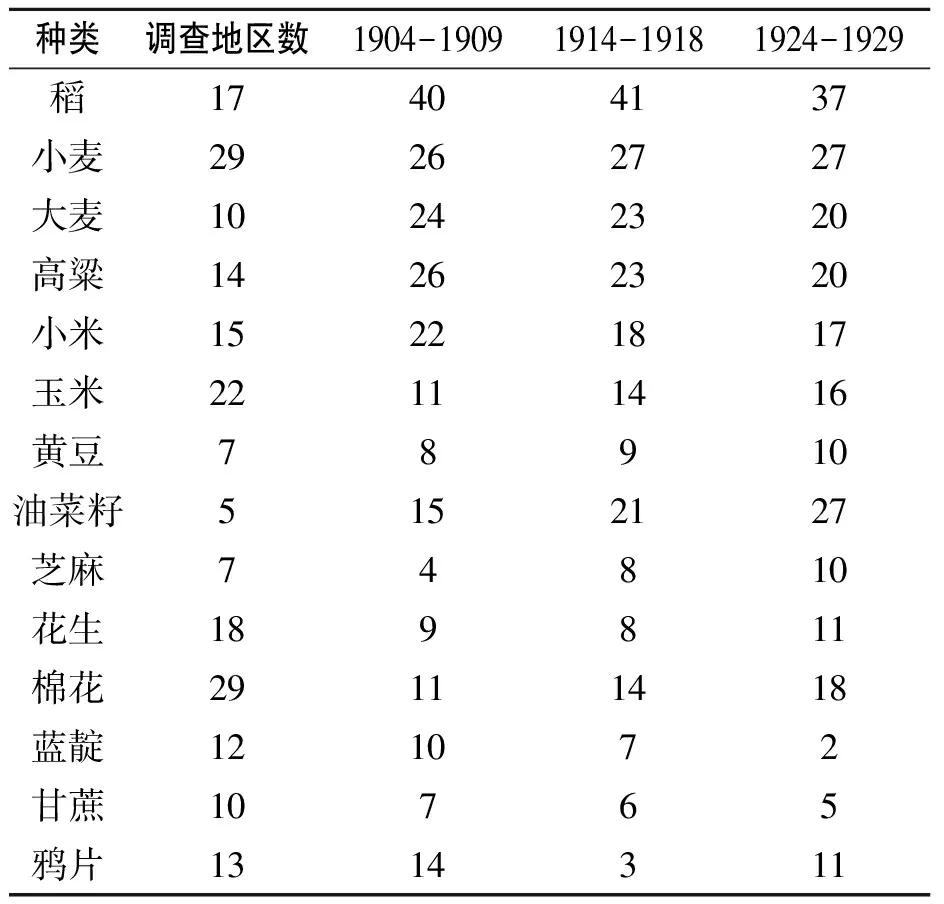

民国初期全国蓝靛种植受清末洋靛影响总体上呈减少趋势。(如下表所示)

表1 各种作物播种面积占耕地百分比的变动(1904-1929年)[42]

但此时贵州的蓝靛不仅在种植上有所增加,还作为贸易品大量行销至外省各地。民国《台拱县文献纪要》(成书于1919年)载:“靛青出县属西区,年出二、三千斛,只供本属苗家染布之用,近来人知趋利,所产较前增加,除本属供用外,并出售于重安下司……亦出口货之大宗也。”[43]民国《施秉县志》(成书于1920年)亦载:“靛青,出县属东北,年出数万斛,除供本地染房外,並行销外县,约值银数千元,为本地出口货之一大宗。”[44]出现这种现象的原因在于欧战爆发致使西方国家洋靛输入减少,本土染料供求增大,受价格影响(此时的蓝靛价格为:“一斤二三角”[45])时人遂多种蓝靛。《清续文献通考》(成书于1921年)即载:“蓝靛用途最广,自人造靛输入大受打击,欧战中外货减少,国产稍旺。”[38]6557惜欧战结束后洋靛又大量充斥贵州市场,本地土靛种植复又减少。民国《息烽县志》(成书于1940年)载:“靛,则县人几不知有种植设池淀取者,其他一切染料皆购自舶来。”[46]而至新中国成立前夕,贵州的蓝靛种植已然萧条了。民国《兴义县志》(成书于1948年)载:“制靛纯用土法染料用,近因洋靛充斥,行销甚微……制靛者仅二三户。”[47]

(二)手工蜡染业萧条

民国时期贵州自织自染的家庭手工蜡染业受洋纱洋布和纺织工厂冲击走向萧条。自清末开始洋纱洋布即大量输入贵州市场,冲击着本地家庭手工蜡染业。“十九世纪八十年代以后,来自外省的商人,把洋纱转销给安顺府及平远(织金)、大定、水城等地的座商。座商又把洋纱发给手工棉织业者加工成布,交染房上色,出售给城乡居民,致使仡佬族自纺自织的‘铁笛布’(蜡染布)等家庭手工业逐渐衰落。”[39]20-21“十九世纪九十年代后,荔波县三脚屯、烂土等地水族农民自纺自织的‘水家布’(使用靛液染色),也逐渐变成了洋经土纬的加工布。”[39]21至民国时期欧战结束后,洋纱洋布输入量更甚从前。“1915年前,全省输入商品价值在1000万元左右,30年代即增至4000多万元,这些输入的商品中主要是洋纱和洋布。1919年,兴义市场上出卖的布匹中90%以上是洋布。”[48]339除此之外,机器纺织工厂的增加也是造成手工蜡染业萧条的重要原因。“1937年全省有纺织工厂2家,1943年增至9家……各地手工纺织业也有较大发展,1942—1944年间,全省织户多达58071家,年织布316万匹。”[48]292机器织布具有量大、质优、价廉的优点,致使传统自织自染的手工土布和蜡染布几乎全无市场。再也见不到此前聚众纺织、蜡染布匹的场景,家家户户门口放着的染缸多数已被闲置。

民国时期贵州的蓝靛种植总体上呈不断减少的趋势,手工蜡染业发展也持续受到洋纱洋布和本省手工业生产的冲击。这时期的蓝靛与民族经济的发展总体上仍呈现出不断萧条的态势。

结 语

清代至民国时期贵州民族经济的发展受蓝靛影响颇深,蓝靛的种植和应用与农业、商业、手工业的发展息息相关。虽自清末洋靛、洋布输入贵州后,蓝靛对民族经济的影响逐渐减小,至民国时期已然微乎其微,但蓝靛经济并未因此断绝,而是以家庭农副业的形式继续存在于社会经济中。1949年以后,贵州的苗、瑶、侗、布依等族人民仍在少量种植蓝靛售卖,并传承着少数民族特有的蓝靛蜡染技艺。近年来,随着人们环保意识的增强,蓝靛蜡染布因其印染原料环保、对皮肤无刺激性、颜色持久度高、经久不褪以及国家对民族传统手工文化的保护等原因而重获社会关注。1973年,贵州省轻工业局拨出专款建立安顺蜡染厂,至今已形成以黄平、榕江、从江、丹寨、安顺五大区域为中心的蜡染产业,使这一民间手工艺品的生产走上工厂化道路。2006年5月贵州苗族蓝靛蜡染技艺被列入国家级非物质文化遗产名录,促使这一古老而精美的印染技艺被更多人所熟知。蓝靛对贵州经济发展的影响仍在继续,历史上的蓝靛经济风采依然可以从中窥见一二。