1930年代中国需要怎样的大众艺术

—论鲁迅的浮世绘收藏与黑白木刻版画的关系

周婉京

新兴木刻运动在版画界被认定为是从1931年鲁迅在上海举办的木刻讲习会开始。讲习会开办的时间虽然不长,却培养了一批新兴木刻的骨干,他们回到各艺术院校里组织起木刻社团,以学校为单位逐渐将新兴木刻运动的“星星之火”聚集起来。①1929年,国立杭州艺术专科学校的“一八艺社”成立,这是中国现代最早的木刻团体之一,当时参加的成员有胡一川、夏朋、张眺、于海、陈广、陈铁耕等。同年5月,举办了第一次展览,被视作新兴木刻版画的第一次公开展出。展览出版的画册,由鲁迅为之作序。

鲁迅大量购买浮世绘书籍的时间,与他广泛搜罗西方版画、倡导新兴木刻运动的时间相重叠,皆指向了1930年前后,这意味着鲁迅在这段时期已经意识到,浮世绘可以作为朝花社以及他与中国青年版画家借鉴学习的资源。

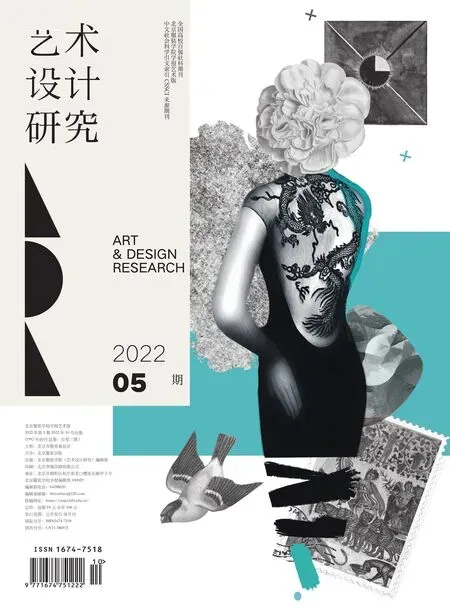

日本浮世绘是以描绘江户时代的风景和市民生活为主题的大众艺术。在鲁迅的收藏中,以描绘风景闻名遐迩的有葛饰北斋和歌川广重(一立斋广重);擅绘美人的有铃木春信、鸟居清长和喜多川歌麿。鲁迅收集浮世绘既全又快。仅《葛饰北斋》这一本,他就藏有限定私家版和精装决定版(即限定版)两个版本,再加上1926年由东京阿尔斯社购入的织田一麿著《北斋》,共有三本不同版本的北斋作品(图1)。然而,鲁迅为什么在1930年之后到1936年去世之前都没有大力推介浮世绘?与他大力推广的西方黑白木刻版画相比,他对同属版画艺术大类的浮世绘为何有所保留?

图1:鲁迅藏葛饰北斋《富岳三十六景 东都浅草本愿寺》

一、鲁迅藏日本浮世绘

美术对于鲁迅,并不只是艺术,还关乎着文艺如何走向民众这层关系。实际上,如果我们追溯鲁迅1906年在仙台“弃医从文”的转折点,他当时正在观看并受到刺激的正是日本取材于日俄战争的幻灯片,一些日本“战争美术”作品。七年之后,鲁迅在当时教育部《编纂处月刊》第一卷第一册发表的文章《儗播布美术意见书》中首次指出,“美术”之概念来自日语。②他将日语中的“美术”引入我国。除组织“木刻讲习会”、为中国青年木刻家翻译日本美术教师内山嘉吉等人的木刻技法之外,还将从日本推介过来的“美术”视作中国人了解西方美术的一个重要窗口。③

鲁迅在1927至1928年翻译了日本美术史家坂垣鹰穗的《近代美术史潮论》,随后在1929年和1930年分别翻译、编选了《近代木刻选集》与《新俄画选》。从上述资料中,我们能看出,鲁迅是如何通过翻译和编辑工作向中国介绍欧洲版画的发展状况。这一阶段,鲁迅的“美术”研究路径是既日本又西方的,而且是一种以日本为桥梁的西方艺术史研究。例如,他在《近代木刻选集》的书后《附记》中评述称,“奥力克是最早将日本的木刻方法传到德国去的人”,④这里指出了日本木刻技法对德国木刻的影响,而不仅是欧洲的“现代木刻”或“新木刻”单方面影响着日本和中国。

这一阶段,鲁迅提出的“日本木刻技法”指的是他所购买、收藏与研究的日本浮世绘作品。据《从鲁迅藏书看鲁迅——鲁迅与日本浮世绘》一文统计,在1926年至1936年间,鲁迅先后购入浮世绘书籍17种33册、单页浮世绘30幅,主要购买的是日本诗人、评论家野口米次郎编著的“六大浮世绘师”系列作品。⑤鲁迅在1931年1月至1933年4月,由系列中最早出版的《葛饰北斋》精装限定私家版(1930年东京诚文堂出版发行为限定私家版1000部之第773号)开始收藏,又分别购入《喜多川歌麿》《东洲斋写乐》《鸟居清长》《葛饰北斋》《铃木春信》和《一立斋广重》精装决定版。

二、浮世绘与黑白木刻同根不同源

然而,鲁迅在1930年前公开发表的美术评论中并没有提及浮世绘。直到1934年,他在给山本初枝的信中才提起中国对浮世绘接受的基本情况,“我早就想引入大量插图予以介绍,但按目前读书界的状况,首先就办不到……况且中国还没有欣赏浮世绘的人,我自己的东西将来传给谁好,正在担心中。”⑥

这部分文字除了说明鲁迅对中国人甚少了解浮世绘感到遗憾之余,还显示出浮世绘与版画对于他的目的并不相同——浮世绘主要是为私人收藏服务的,而版画却是为民众革命服务的。尽管从艺术类型上看,浮世绘本就是版画的一种,其源头可以追溯到17世纪初由长崎传入日本的带有插图的明代刻本,更早可以追溯到遣唐使传入日本的唐代版刻经书。

然而,鲁迅在1930年代力倡的版画却是来自欧洲的“现代木刻”或“新木刻”,英文对应“Wood-engraving”一词。⑦一般认为鲁迅最早使用“木刻”一词是在其1929年1月撰写的《近代木刻选集》中,鲁迅在谈及西洋木板材料不同时指出了“木口雕刻”(他认为也可译成“绣梓”)因材料属于木丝之端攒聚成片,不宜称作“Wood-cut”(他认为这类在箱板式板片上完成的木刻,应称作“木面雕刻”)。⑧

“木刻”之说在鲁迅眼中有种别样的“有力之美”,这个“力”来自“有精力弥满的作家和观者”,也就是后来的木刻版画的创作者与革命者。到了1930年2月,鲁迅在《新俄画选》的书前《小引》中阐述了革命时代背景下版画的重要性,这也是他要在中国推广版画的原因——“又因为革命所需要,有宣传,教化,装饰和普及,所以在这时代,版画——木刻,石版,插画,装画,蚀铜板——就非常发达了”。⑨等到“九一八事变”以后,全国各地纷纷成立学习研究木刻的社团,通过制作抗战传单、油印抗日画报、举办展览,意图唤起更多群众参与到抗战的队伍中来。

同样是版画,新兴木刻是从西方木刻这条线索而得来,区别于中国自古有之的明清木刻版画。复旦大学哲学系青年研究员鲁明军认为,鲁迅对木刻版画的革命性要求继承的是西方理论传统,于是不得不舍弃自16、17世纪以来在民众中广为流行与传播的文人画。⑩无论是带插图的小说戏曲读本,还是以图画为主的画谱,这些中国传统版画木刻的作品虽在民众中广为流传,却不具有革命性,无法实现鲁迅给予版画事业的希望——通过中国现代木刻运动,“创造更伟大的艺术、文化和事业”,进而激发木刻这一独特媒介自身的政治力。⑪

就版画色彩来说,鲁迅主张“黑白锐利之美”,不认同在中国推行浮世绘那种注重“浮世”(うきよ,意指“尘世、俗世”)生活的彩色版画,这有悖于鲁迅追求的“黑白对照”与“力之美”。⑫他在1935年4月2日写给版画家李桦的信中曾提及他的这一看法,“彩色木刻也是好的,但在中国,大约难以发达,因为没有鉴赏者。”同年6月16日,他再次致信李桦,“《现代版画》中时有利用彩色纸的作品,我以为这是可暂而不可常的,一常,要流于纤巧,因为木刻究以黑白为正宗。”⑬

由这“黑白之美”,鲁迅认为新兴木刻坚持的应是一种“有力之美”,而非“纤巧之美”。这样看来,鲁迅之所以在致山本初枝的信中坦言“中国还没有欣赏浮世绘的人”,也是出于他意识到了浮世绘与日本版画在日本的发展和新兴木刻运动在中国的发展之间的现实差距。就材料的性质而言,鲁迅托日本友人得到的浮世绘收藏也多是时人复制的木刻作品,而非时人的创作。这些作品的主题又多是侧重“浮世”享乐的世俗生活,不能寄托鲁迅的希望——改造社会、启蒙大众的使命或意识形态功能。⑭

三、永濑义郎《裸妇》:一个底层女人的受难

实际上,鲁迅并非完全将日本版画排斥在“黑白之美”以外。他晚年编印的13本美术作品集中,虽多以欧洲(苏联与北欧)的现代木刻为主,但也收录了朝花社1929年1月出版的《蕗谷虹儿画选》。而在《近代木刻选集》中也收录了唯一一位日本画家永濑义郎的《沉钟》,这些作品同样是木刻风格的黑白画作。

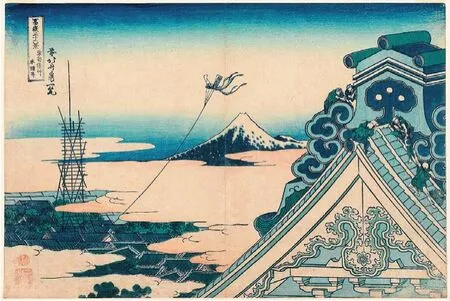

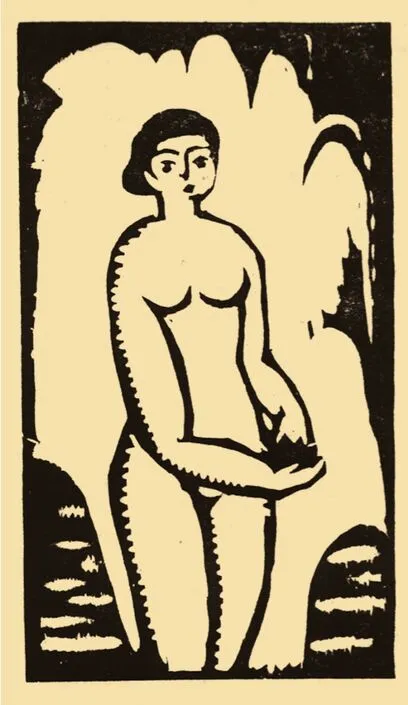

据《鲁迅藏外国版画全集》编委会统计,目前藏于北京鲁迅博物馆和上海鲁迅纪念馆的外国版画藏品共1673幅,分别以欧美、苏联和日本版画原拓内容为主。⑮日本版画总数达千幅左右,远超过德国版画的四百余幅,后被《鲁迅藏外国版画全集》编委会整理成《日本版画卷》上下两卷。在《日本版画卷》下卷中再次出现了永濑义郎的两幅作品——《裸妇》(图2)与《上强罗》(图3)。两幅木刻作品皆来自山口久吉主编、日本神户版画之家编印的《创作版画》,现藏于北京鲁迅博物馆。⑯

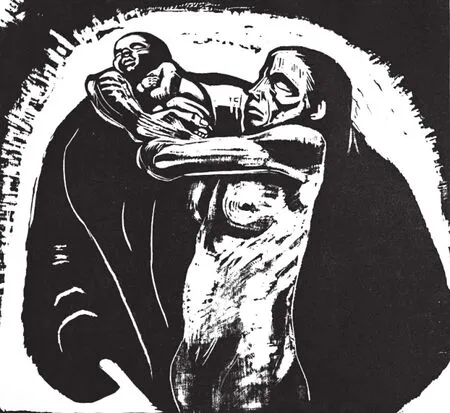

图2:鲁迅藏永濑义郎《裸妇》 黑白木刻 ,收录于《创作版画》第六辑,现藏于北京鲁迅博物馆

图3:鲁迅藏永濑义郎《上强罗》 黑白木刻, 收录于《创作版画》第十二辑,现藏于北京鲁迅博物馆

永濑义郎的《裸妇》《上强罗》在类型上几乎代表了日本版画所涉及的最主要题材——日常生活与田园风景,两张都是黑白木刻,构图简单,技法清晰,可供中国青年版画家模仿的参照性很强。尤其是《裸妇》这张作品,仅几刀就刻画完成了一个立于画面中心的妇人形象。妇人双眼直视正前方,丝毫没有裸体被人窥探的窘相。她双手交拢,手里托着什么东西。

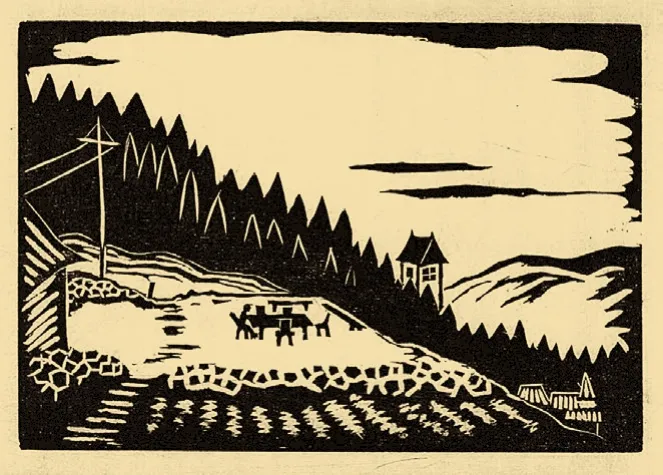

这张作品中的女性与日本浮世绘常见的江户时代女子形象有很大区别,不是鲁迅私藏的鸟居清长笔下流连于城市之中的町众“美人绘”,也不是喜多川歌麿笔下江户盛期开始出现的“知识女性”。这张黑白木刻中的《裸妇》是一个普通的底层女性。画面中,强烈的色彩对比突出了她的身份,坚定笃定的神态刻画出她的精神状态,怀抱双臂的动作将她锁定在观者视线的中心,令这样的女人在艺术上有了普遍性——她可以化身成法国现实主义画家米勒《筛麦妇》中的村妇,也可以是鲁迅推崇的德国凯绥·珂勒惠支木刻版画《牺牲》中双手怀抱婴儿的母亲。

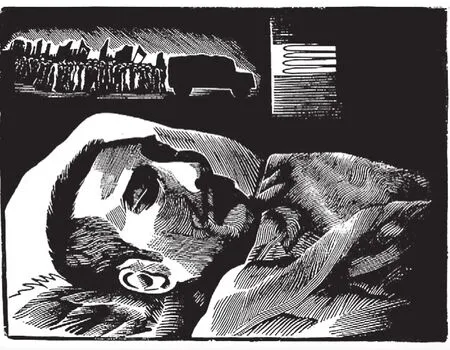

鲁迅在1931年9月20日《北斗》杂志创刊号上刊登了珂勒惠支系列木刻作品《战争》,其中便有这张《牺牲》(图4),实为鲁迅为纪念柔石等“左联”五烈士而特意选刊。⑰

图4:1931年9月20日,刊于《北斗》杂志创刊号上的珂勒惠支黑白木刻版画作品《牺牲》

《鲁迅藏外国版画全集》一书的编者李允经在全书总序中指出了鲁迅之所以敬重珂勒惠支的四个原因:一、珂勒惠支的作品是为“被侮辱和被损害”的人们悲哀、呐喊和战斗的艺术;二、她的作品“愈看,也愈觉得美,愈觉得有动人之力”;三、她以女性艺术家身份震动男性主导的现代艺术界;四、她擅长使用不同的版画材料,铜板、石板、木板并举,是中国青年版画集的良师益友。⑱在四个原因当中,最后一条是鲁迅最看重的,因为其与青年直接相关。

1933年,上海良友图书印刷公司出版的麦绥莱勒四种连环画中,收录了其写实主义的代表作《一个人的受难》,画中用黑白木刻聚焦刻画的也是一个来自下层社会的不幸女子。这套书当时在中国木刻界产生了很大影响,包括温涛、陈铁耕、郑野夫在内的青年版画家,纷纷学习并创作了自己的写实主义的连环图画。

鲁迅坚持与木刻青年往来通信,许多木刻青年亦将自己的作品送给鲁迅。1934年,鲁迅从这些作品中选编了一本《木刻纪程》,收录了1933至1934两年间九位木刻作者(一工、何白涛、李雾城、陈铁耕、普之、张致平、刘岘、蓝加、罗清桢)的二十四幅作品。他再次亲自作序,在《木刻纪程》的《小引》中提出他编写这本书的动机:“本集即愿做一个木刻的路程碑,将自去年以来,认为应该流布的作品,陆续辑印……”他希望这些年轻的木刻作者能够“不断的奋发,使本集能一程一程的向前走”。⑲

四、黑白木刻所承载的“有力之美”

与《木刻纪程》中收录的黑白木刻相比,无论从造型还是立意来看,日本浮世绘中的女子形象,纤细柔软者居多。若以鲁迅收藏的“锦绘”创始人铃木春信的女子形象为例,女子不仅要有像柳条一样细软的腰身,造型比例往往会被拉伸至九头身的高度。而浮世绘类型中最著名的美人绘,其画面特征也是疏密有致,背景底色多为单色平涂,画中女子的发丝繁密细腻,最细的地方一毫米可以刻出三根发丝。这类木刻手法更接近鲁迅所言的“绣梓”,极其注重细节;与鲁迅在新兴木刻运动中推崇的有力量感的“木面雕刻”相去甚远。鲁迅认为,浮世绘的美与革命无关,不具备“有力之美”。

我们由此可以看出,就版画的内容而言,鲁迅评价版画的价值很大程度上是与版画家的革命性有关。鲁迅相信,版画作者应当是进步的、反战的、革命的,他们的作品才能是批判和革命现实主义的集大成者。这也就解释了鲁迅虽然收藏日本版画数量如此之多,却迟迟不翻印介绍给中国木刻青年的一个主要原因:即日本版画的内容从题材和色彩来看,都不具备充分的革命性。

1934年10月21日,鲁迅在致新兴木刻版画代表罗清桢的信中指出,日本的木刻“都是超然的,流派和我们的不同”。⑳他在同年4月17日致青年版画家刘岘的信中同样写道,“他们(日本)的风气,都是拼命离社会,作隐士气息,作品上,内容是无可学的……”。㉑

既然内容无甚可学,鲁迅便把眼光落在了日本浮世绘的形式上。他有选择地介绍了一些日本版画家作品给青年版画家,以作版画方法教学之用。他之所以选择永濑义郎的作品收入《近代木刻选集》,也与这位日本版画家曾出版《给学版画的人》一书有关。在鲁迅接触版画收藏之初,1927年11月,他从内山书店(现位于上海四川北路2050号)购得这本书。他原本是为《奔流》寻找插图而搜求新书,没想到会遇上这样一本版画入门书。永濑义郎的这本书当即令他意识到“木刻不应局限于书籍的插图而已,在艺术界所赋的使命很大,惟其觉得使命之大,就更有借助他山之意。”㉒

到了1935年,鲁迅在《全国木刻联合展览会专辑序》中肯定了新兴木刻中青年版画家的热情,认为这是木刻版画在中国蓬勃发展的主因:“近五年来骤然兴起的木刻,虽然不能说和古文化无关,但绝不是冢中枯骨,换了新装,它乃是作者和社会大众的内心的一致的要求,所以仅有若干青年们的一副铁笔和几块木板,便能发展得如此蓬蓬勃勃。它所表现的是艺术学徒的热诚,因此也常常是现代社会的魂魄。”㉓

此处,鲁迅为了增强青年版画家的自信,特别强调了木刻并非全然现代西方的产物,而是中国早有的东西。只不过它如今的蓬勃发展是与革命的热情联系在一起的。在鲁迅看来,只有革命性的版画才能将版画家从匠人、插图师、复制者转变成真正的创作者、艺术家。鲁迅将日本浮世绘与版画都引介到中国,实际上是为中国新兴版画找到了两个可供参照的对象。

结语:

新兴木刻是大众的木刻。它在民众中快速传播开来,成为启蒙现代社会的大众艺术。

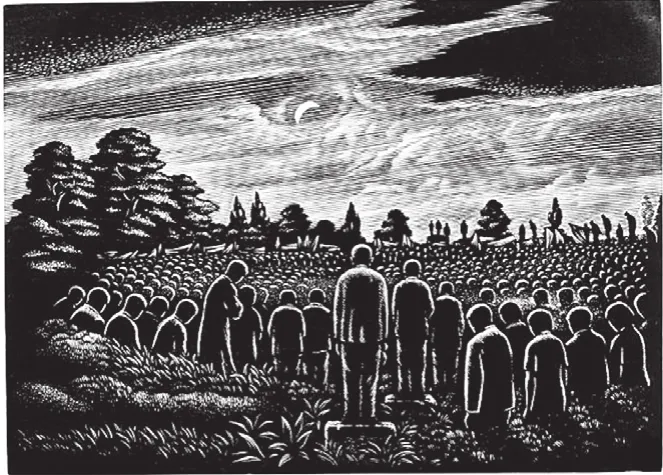

尽管鲁迅1936年10月19日在上海病逝,木刻的影响力并没有因此消退,相反达到顶峰。22日救国会举办了盛大的悼念仪式,逾千人自发参加。其中不乏有像版画家黄新波这样的青年。同年,黄新波为此创作了两张木刻作品——《鲁迅先生遗容》(图5)和《暮色苍茫中数千送殡群众向鲁迅先生致最后的敬礼》(图6)。一张是以鲁迅先生的遗容为画面主体,另一张聚焦在无数伫立在山间向鲁迅先生鞠躬敬礼的人群。这两张作品也代表了当时木刻的两个主要方向,肖像和风景,与鲁迅最初介绍既画人物也画景物的黑白木刻版画家永濑义郎的用意相符。

图5:黄新波1936年作,《鲁迅先生遗容》 黑白木刻,现藏于广州美术学院美术馆

图6:黄新波1936年作,《暮色苍茫中数千送殡群众向鲁迅先生致最后的敬礼》 黑白木刻,现藏于广东美术馆

对于浮世绘和彩色木刻,鲁迅生前一再提及它在中国缺乏鉴赏者。如果我们此刻再看“缺乏鉴赏者”一说,便能明白鲁迅的三点言外之意:一,他在强调浮世绘的艺术价值在于鉴赏而非革命;二,他试图说明当时的中日观者在木刻鉴赏上的审美差别;三,他希望基于前面两个原因提出艺术与大众的关系,这才是鲁迅真正关心的——艺术要与时代、国家、社会的发展紧密结合起来。

为了唤醒民众而做的艺术才是属于民众的艺术。浮世绘受其思想内容、创作方式所限,美则美矣,却不是鲁迅求索的中国大众艺术。直到新兴木刻到来,鲁迅开始将他的笔力注入到木刻艺术家的刀力之中,以助他们找到创作的形式之力,这也是生命之力。

注释:

① 李树声:《鲁迅与新兴木刻运动——鲁迅收藏的中国现代版画的历史与价值》,收录于《鲁迅藏中国现代版画全集》(卷一:木刻团体作品),长沙:湖南美术出版社,2018年,第3-4页。

② 董炳月:《浮世绘之于鲁迅》,收录于北京鲁迅博物馆编:《鲁迅藏浮世绘》,北京:生活·读书·新知三联书店,2016年,第10页。

③ 鲁迅在《儗播布美术意见书》中针对艺术的目的与功能做出区分,他提出应一分为二地看待艺术,一类是纯美学或纯形式的无用论,二是利于世的有用论。对应本文的分析,鲁迅结合当时的社会现实,倾向于将浮世绘视作“无用”,而将黑白木刻视作“有用”。参见汪刃锋:《中国木刻之过去与未来》,收录于郎绍君、水天中编:《二十世纪中国美术文选》(上卷),上海:上海书画出版社,1999年,第637-638页。

④ 鲁迅:《近代木刻选集·艺苑朝华第三辑》书后《附记》,收录于《鲁迅编印美术书刊辑存十三种(之六)》,北京:中央编译出版社,2014年。

⑤ 江小蕙:《从鲁迅藏书看鲁迅——鲁迅与日本浮世绘》,《鲁迅研究动态》,1988年3期,第47-50页。

⑥ 鲁迅:《鲁迅日记》(二),北京:人民文学出版社,2006年,第557、559页。

⑦ 鲁迅:《近代木刻选集·艺苑朝华第三辑》书前《小引》,收录于《鲁迅编印美术书刊辑存十三种(之六)》,北京:中央编译出版社,2014年。

⑧ 同上。

⑨ 鲁迅:《新俄画选·艺苑朝华第五辑》书前《小引》,收录于《鲁迅编印美术书刊辑存十三种(之八)》,北京:中央编译出版社,2014年。

⑩ 鲁明军:《美术变革与现代中国:中国当代艺术的激进根源》,北京:商务印书馆,2020年,第30页。

⑪ 鲁迅:《全国木刻联合展览会专辑序》,收录于郎绍君、水天中编:《二十世纪中国美术文选》(上卷),上海:上海书画出版社,1999年,第374页。

⑫ 1929年3月鲁迅在《近代木刻选集》的《小引》部分提出了“力之美”,后在同书附记中进一步阐述了这种“力”需要落在“黑色之浓淡关系”“黑白配列的妙处”。参见《近代木刻选集·艺苑朝华第三辑》,收录于《鲁迅编印美术书刊辑存十三种(之六)》,北京:中央编译出版社,2014年。

⑬ 董炳月:《浮世绘之于鲁迅》,收录于北京鲁迅博物馆编:《鲁迅藏浮世绘》,北京:生活·读书·新知三联书店,2016年,第14页。

⑭ 同上。

⑮ 李允经:《引进世界的名家名作推动我国版画艺术的发展与繁荣》, 收录于《鲁迅藏外国版画全集》(卷一:欧美版画卷之上),长沙:湖南美术出版社,2014年,第4页。

⑯ 《鲁迅藏外国版画全集》(卷五:日本版画卷之下),长沙:湖南美术出版社,2014年,第278-279页。

⑰ 鲁迅:《凯绥·珂勒惠支版画选集》书前《序目》,《鲁迅全集》第六卷,北京:人民文学出版社,1981年,第487-488页。

⑱ 李允经:《引进世界的名家名作推动我国版画艺术的发展与繁荣》, 收录于《鲁迅藏外国版画全集》(卷一:欧美版画卷之上),长沙:湖南美术出版社,2014年,第12-13页。

⑲ 朱正:《鲁迅与中国现代版画——早期中国新兴木刻运动的时代背景与成绩》,收录于《鲁迅藏中国现代版画全集》(卷一:木刻团体作品),长沙:湖南美术出版社,2018年,第9页。

⑳ 李允经:《引进世界的名家名作推动我国版画艺术的发展与繁荣》, 收录于《鲁迅藏外国版画全集》(卷一:欧美版画卷之上),长沙:湖南美术出版社,2014年,第10页。

㉑ 同上。

㉒ 这句话被鲁迅写入《奔流》的《后记》。参见袁奇钧:《百年风情|现代版画:鲁迅在上海发动的视觉革命》,参见《澎湃新闻》2021年11月24日刊出的“纪念鲁迅先生诞辰140周年”文章https://m.thepaper.cn/baijiahao_15509397(浏览时间:2022年2月18 日 )。

㉓ 鲁迅:《全国木刻联合展览会专辑序》,收录于郎绍君、水天中编:《二十世纪中国美术文选》(上卷),上海:上海书画出版社,1999年,第374页。