日本民间艺术与“人间国宝”

艾佳

日本人將他们对艺术的感觉淋漓尽致地表现在和服上。

有人说,在传统手艺日渐衰落的今天,一门技艺会随着一个人的死去而消亡,但也会因为一个人用心去做,而得以振兴。之前,我并不认同这番话,直到有幸接触到日本的“根付”艺术。

和服没有口袋,为了便于携挂钱袋、印笼、烟草袋等提物,也就有了“根付”。东西很简单,不过拇指大小,但方寸间却镌刻着深深的禅意,浓缩了匠人见微知著的本领。这小物件为何会被日本人做得如此精致。

国际日本文化研究中心的吕龙先生为笔者解答了这个问题:因为在日本,每一件手工艺品,即便是这小小的“根付”,都是手艺人凭借长期积累的技艺直觉,带着对艺术的尊重,用最富有耐心的方式所精心打造而出的。

类似“根付”这样的手作技艺的确很曼妙,可究其历史,却能发现,日本手工艺的发展离不开东亚大陆文化的影响。从平成四年(1992年)意外发现的三内丸山遗迹所大量出土的绳文式陶器来看,公元前的倭国就已有了陶器烧制等手工艺,只不过,那些根本谈不上有什么艺术感。

改变是在飞鸟时代发生的。“大化改新”后,日本仿照唐制建立起了完善的行政和法令机构,与东亚大陆的联系得到了加强,先进的汉文化源源不断涌入,诸多大陆移民所带来的手工技艺和生产技术也是日本前所未有的。而佛教的传入也促进了日本文化和手艺的发展,如高句丽僧昙征的东渡便是飞鸟时代绘画的一个重要转折点。奈良时代,“遣唐使”的派出及技艺的带回,让日本的手工业全面昌盛了起来,达到了空前的繁荣。贵族的宅邸、佛家的寺院,无处不在使用堂皇的绘画、华丽的装饰艺术,直到今天,浓浓的唐风在奈良城中仍随处可寻。

相较于奈良时代的青涩、懵懂,平安时代的日本手工艺已如少年样,逐渐拥有了自己的思想。那时,作坊被划分为官营和家庭两类,前者由中央各僚、司以及国衙、郡衙设置,服务于朝廷,而后者则是生产一些较为简单的平民用品。官营作坊固然更方便接触和学到唐人技艺,但更能够发挥匠人想象力和创造性的,反倒是家庭作坊。“京都西阵织”的出现便是一个再好不过的例子。

奈良县唐古、爱知县瓜乡、大分县安国寺等多处遗址出土的木制织机部件可以证明,养蚕缫丝技艺自中国传入后,日本的纺织业已然起步了。恒武天皇迁都平安京后,官家不仅设置了专司纺染宫内所需织物的“织部司”,而且还大力发展官营织物作坊,于是纺织业得到了迅速发展。丝织棉纺工艺的发达,使公卿贵族对服饰更为讲究。雍容华贵的衣着不仅是身份地位的象征,也是追求风雅的表现。紫式部的《源氏物语》便将那时的奢靡之风展现得淋漓尽致。

优雅浮华的贵族生活促进了手工业的发展,但也为朝纲的败坏埋下了伏笔。“源平之战”后,时局动荡不安,官营的织物作坊在这种大背景下,逐渐衰败了,匠人们不得不自谋生计。他们聚集定居在织部司东边的大舍人町,继续从事纺织业。没有了官府的管理,这些织工们反而能够自由发挥自己的技艺,他们不仅织造出了如“大舍人之绫”、“大宫之绢”这样的名贵织物,而且还通过钻研从宋人那里传来的绫织技艺,织就出了“唐绫”这种被视作与寺院风格最为相配的典雅织品。

动乱的时代,手艺自然受到影响。室町时代中期的“东西军之争”就爆发在京都城中,为了躲避战火,工匠们不得不舍弃作坊,移居至和泉国的堺市(大阪市南部),于是大舍人町的纺织业被彻底摧毁了。

战乱过后,返回京都的匠人们在白云村以及曾是西军大本营所在的大宫建立了新的作坊,这也是后来“西阵织”之名的由来。

自“应仁之乱”开始,日本陷入到混乱之中,数百年间战火不断。然而耐人寻味的是,尽管战国时代诸大名征战不休,死者无数,可手工业却并没有遭到破坏,甚至依附于领主的匠人们还得到了免除诸役的特权,从而使得他们能够专心于自己的手艺。之所以如此,是那些大名领主们需要掌握一技之长的匠人们为自己服务。譬如冶炼、铸造等手工业不仅可以供应农民所需的农耕工具,也为那些割据一方的大名提供战争所需要的各类兵器,甚至那些刀剑还可以和陶瓷、纺织品一样,作为对外贸易的商品。

“西阵织”及其产地“西阵”便是如此,在皇室公卿以及丰臣秀吉为代表的武家庇护下,匠人们获得了相对平和的环境,他们甚至还自主引进明人的纺织技术,进一步提升了自己的技艺水平。

德川幕府初定江户后,世间安定,“町人文化”逐步兴起,京都西阵也由此愈发繁荣了,并与同样出产丝织的九州博多,还有盛产棉织的大阪、秋田,一同成为日本织物手工艺的主要兴盛地。直到今天,“西阵织”依然存在于京都,而且成为日本的国宝级传统工艺品。

和“西阵织”一样,大多数日本手工艺的起源和发展其实都离不开中国的影响。但在发展过程中,匠人们在积极学习、消化吸收中国的手工技艺时,还根据自身的实际情况,逐步摸索出了带有本国特色的技法,并对一些手工艺实施了“本土化”改造,于是鲜明的日本特色也就形成了。

这个过程被日本作家盐野米松记录在《留住手艺》一书中:“其实如果寻根求源的话,这些手工的业种和技术,包括思考问题的方法很多都是来自中国。这些技艺在来到日本以后,是在风土和生活方式的差异中慢慢地改变和完善的。但,还是有不少相通的东西留存至今。”

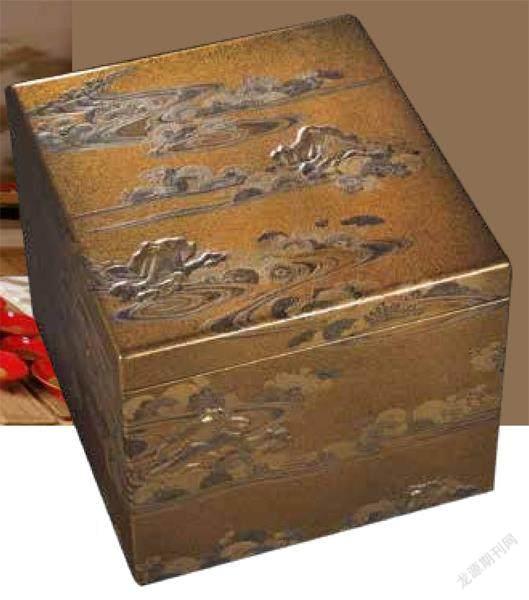

如果非要举一个例子,大概漆器是最好不过的了。英文里,“China”意指中国与瓷器,而漆器则与日本同名,都是“Japan”。源自中国、唐时方才传入东瀛的漆器,如今之所以会成为樱花之国的象征,是因为日本人采用了“莳绘”这一独特的装饰技法,从而散发出了大和民族所特有的魅力。

“莳绘”这种工艺也是产生于奈良时代,尔后成熟在平安时代。技法众多,“金银研出”是最初的手法,匠人们在漆液中加入金、银屑来描绘图案,干燥后用木炭来打磨,便有了金银色泽,再加以螺钿、银丝嵌出的花鸟草虫或吉祥图案,可谓是极尽华贵之美。由于这种技艺带有浓浓的唐风,所以在当时很受皇室贵族的追捧。如今高野山金刚峰寺所收藏的泽千鸟莳绘唐柜,便是显现出了当时日本匠人们的精彩手艺。

镰仓、室町时代,匠人们开始寻求与日本风土人情相适应的艺术表现形式,并将佛教的“禅意”融入到技艺之中,于是,丰满富丽的“唐风”渐渐地被淡雅优美的“和风”所取代。但这并不意味着漆器等手艺就彻底摆脱了中国元素。

位于京都东山灵山之麓的高台寺乃是日本名刹,传说是丰臣秀吉死后,其妻北政所为了给他求冥福,而在德川家康的赞助下,于庆长十一年(1606年)由小掘远洲所设计建造的。因寺内保存了大量桃山时期的“莳绘”,故而高台寺又被称为“莳绘之寺”。那些莳绘,以及这一时期内的多数莳绘作品,也被今人统称为“高台寺莳绘”。如今收藏于大阪的“秋草纹莳绘砚盒”便是其中的佳品。豪放粗犷的风格,奔放不羁的特点,让人很容易捕捉到其中所具有的异域元素。安土桃山时代正是战国末期,由于与明朝以及被称为“南蛮”的葡萄牙人之间的贸易往来很频繁。这一时期,包括莳绘在内的日本手工艺自然也就难免不被中国和欧洲文化所影响了。

江户时期,漆器工艺达到了前所未有的高度。众多手艺高超的艺匠穷极一生,研习技艺,极尽自己所能地去将漆器工艺推至大乘的顶峰。这些大家中,本阿弥光悦必是要被提及的。此人是江户初期的艺术大家,擅于书法、绘画、陶艺,长于鉴定刀剑,亦精于茶道、造园之艺。

如今谈到日本的手艺,都会提及“职人精神”。如漆匠、织工这些从事手工业的匠人,在日本被叫做“职人”。

历经多年的发展,如今的西阵织已拥有缀织、经锦等12大类,已进入了服饰和室内装饰等更加多彩的领域。

西陣织是日本国宝级的传统工艺品。

元和元年(1615年),光悦率众多工匠在德川幕府初代将军家康公赏赐的京都洛北鹰峰之地兴建了当时广为人知的艺术村,专门从事手艺。光悦是个虔诚的法华宗信徒,因此他的作品无论是书画,还是陶艺,都带有浓浓的宗教色彩,莳绘作品也不例外。闲暇时,光悦会提笔绘以四季花草,又画鹿、鹤之类,并将之与和歌结合起来,髹涂到漆器之上,从而创作出了不少图案新颖、造型独特的传世名作,东京国立博物馆所收藏的“舟桥莳绘砚盒”便是其中之一。

经过如本阿弥光悦这样一代代工艺大师的发展创新后,到江户中期,日本漆器不仅在制作技艺和中国漆器有明显的区别,而且风格也更加自然、深沉、含蓄,甚至当其流入中国时,还为满清皇家所热捧。史载,雍正皇帝对日本漆器甚是喜爱,如今故宫收藏的众多江户时代的莳绘工艺品,便大多是当时由苏州织造、江宁织造、江苏巡抚进献给皇帝的。

雍正皇帝还时常命造办处仿做“洋漆”,并要求工匠们将日本漆器的装饰风格及纹样广泛运用到其他物件上,现藏于台北故宫博物院“清雍正画珐琅纹穿带盒”便是一个例子。这个盒子的造型其实就是仿日本印笼,其以黑色为底显然是刻意模仿黑漆效果。皇帝对“洋漆”的兴趣,自然会对民间手艺产生影响,雍正时期一度非常流行的描金工艺便是源自于仿东洋漆器的消粉莳绘。

江户时期,漆器工艺达到了前所未有的高度。众多手艺高超的艺匠穷极一生, 研习技艺,极尽自己所能地去将漆器工艺推至大乘的顶峰。

源自中国、唐时方才传入东瀛的漆器,如今之所以会成为樱花之国的象征,是因为日本人采用了“莳绘”这一独特的装饰技法,从而散发出了大和民族所特有的魅力。

在众多的日本手工艺中,如漆器这样,是在日中交流中被引入,经过本土化,继而被发扬,甚至超越中国手艺的,其实有很多。

这些手艺的确是从中国传过去的,但日本工匠们在漫长的技艺传承中,通过对“手的技巧”以及“美的感觉”的追求,将这些技艺以自己独有的方式,并结合日本的实际情况,进行了“改造”,于是也就使之成为日本式的、焕发着别样生命的技艺。

如今谈到日本的手艺,都会提及“职人精神”。如漆匠、织工这些从事手工业的匠人,在日本被叫做“职人”。日文中有两个词是专门用来形容他们的:一个是“一生悬命”,也就是把一辈子的时间都贡献在所从事的职事上;另一个,则是“一筋”,“专注于一道一艺,从一而终,决不变心”的意思。这两个词代表的是近乎偏执的完美苛求,同时也是一种信念的寄托。

“职人精神”的出现和江户时代的等级划分制度有很大关系。当时,德川幕府将整个日本社会分为了“士、农、工、商”四个阶级。属于“工”一类的“职人”虽然自古以来,就一直备受尊重,但终究上不得台面。虽然身份地位不高,但职人们认为“一个做手艺的人有没有自豪的心态是很重要的,因为只有尊重自己的手艺,才能够获得别人的尊重和崇敬,只有如守护自己生命那样去守护手艺,手艺才能够延续下去”。正因如此,职人会全身心地专注于自己的手艺,久而久之,对于技艺的执着和近似于自负的自尊心,便化作了职人在造物中全身心投入的动力,于是也就有了职人精神。

近代日本作家幸田露伴的小说《五重塔》中有这么一个片段:五重木塔在落成仪式的前夕,一场前所未有的暴风雨忽然降临,负责造塔的木匠十兵卫怀揣六分凿登上了塔顶,他打算一旦塔在风雨中损坏,就自杀殉塔。十兵卫是在用生命为塔的品质负责,也是在捍卫自己的荣誉与尊严,而这其实就是职人精神的表现。

精湛的手艺、虔诚的态度,以及在一定不轻松的条件下,只管一心去做,这就是“职人精神”。当这种精神被注入到现代工业中后,带来的会是什么呢?

日本的尖端制造业在全球处于领先地位,特别是在材料、化工、精密机械、精密测量仪表仪器等行业。而支撑起“日本制造业帝国”的,不仅有那些大型企业,还有众多流淌着职人血液的中小微企业。它们的规模虽然不大,也多只是为一些大企业提供某种零部件或原材料,但每一家都拥有很强大的制造能力。这些企业的员工人数尽管大多只有几十人,甚至只有几人,却都拥有身怀绝技的技术工人,他们专注在某件产品上,用追求极致的职业精神和精湛绝伦的技艺,将之做精、做细、做专、做深。正是这样,“日本制造”才会成为高品质的象征。

职人精神不仅成就了佳能、尼康等精密的工业产品,也延续了众多的作坊老铺。韩国中央银行曾对全球41个国家经营历史超过百年的老铺企业做过统计,两百年以上经营历史的企业共有5586家,日本占了3146家,位居榜首。而支撑着这些老铺的,正是一代又一代的手工技艺传人。

位于东京中央区的“漆芸中岛”便是一家典型的老铺,这家漆器店创立于德川幕府吉宗将军时,距今已有300多年了。当时江户城中的贵人们喜欢订做的漆器,虽然对质量的要求很高,但却并不在意交货时间。于是,中岛家创始人也就雇佣了20多个匠人和帮工做起了这门生意。

中岛家始终把质量看作安身立命的根本,“材料必须使用优质木料和漆液”这一从江户时代定下的规矩直至今天依然延续。就连一双筷子,中岛家也做得很认真。店主中岛泰英是第11代传人,制作一双筷子要耗费他一整天的时间。这并不是老人已经年过七旬的缘故,而是因为对品质的执着。可以说,诸如“漆芸中岛”这样的老铺子能够延续至今,所依靠的便是匠人的用心。正如记录日本老铺兴衰的《东京下町职人生活》所说的那样:这些职人“以精纯匠艺之心守护自己的行当和生活”。

近几年,日本铁器风靡中国,言其煮水圆润清甜,而成为茶席上的必备之物。事实上,若是去铁器的源头探访,会发现它的风靡并非偶然。除去工艺的精良,在坚硬的铁器里,其实还蕴含着如水一般的温柔。

提到铁匠,您或许很难将这个繁重的体力活儿与女性联系起来。然而,在日本东北部岩手县首府盛冈市的铃木盛久工房,正有这么一位女匠人——熊谷志依子。

作为日本“人间国宝”的后代,熊谷先后获得了多项日本最高级别的工艺大奖,作品也多次在国际上展出。

盛冈,是以16—17世纪建造的盛冈城为中心发展起来的,这种格局在古代日本称为“城下町”。整个城市保留着许多旧时风格的建筑,显得古朴而娴静。

明治维新废藩立县之前,从岩手县北部到青森县东部叫做“南部藩”,藩主叫南部氏。当时南部藩的首府就是现在的盛冈。由于境内蕴藏着丰富的铁、炭和漆等铸造铁器的原料,另外当时的藩主崇尚京都茶文化,从京都邀请了茶釜师傅为其制造专门用来煮茶的铸铁罐。在历代藩主的庇护下,南部藩各类铁制品——包括铁瓶(铁壶)、急须(茶壶)、茶托、铁锅、花瓶等得到了很大的发展,成为闻名日本的工艺品。

铃木盛久工房创立于宽永二年(1625年),可谓是南部铁器中的老铺子了。铃木家族祖上是南部藩主的御用铸物师,是南部铁器最具代表性4家(铃木、小泉、有坂和藤田)之一。南部铁器的历史和这4家御用铸铁师密不可分。

南部铁器的工艺从400年前流传至今。第二次世界大战期间,由于日本优先将铁用于军工用品,铁壶生产等曾一度被禁止。战后,伴随着日本经济和文化的发展而复兴,南部铁器被指定为首批传统工艺品,而第13代铃木盛久繁吉被日本政府认定为“无形文化财”,俗称“人间国宝”。

繁吉正是熊谷志依子的祖父,她的父亲铃木贯尔是东京艺术大学教授,熊谷从小便生活在东京这个大都市。小时候,熊谷志依子经常跟随父亲到盛冈祖父家,看着祖父和工匠们全神贯注地打制作品。对于年少的熊谷来说,最重要的玩具就是铃木盛久工房里面的砂。

祖父去世后,熊谷的父亲,第14代铃木贯尔继承了工坊。但是,父亲在62岁的时候便离开人世,而这成为她人生的转折点。

由于父亲突然的离世,使得铃木盛久这个拥有400年历史的老铁铺面临着无人传承的危机。在经过一番犹豫之后,熊谷做出一个惊人的决定——做南部铁器第一个女性工匠。那年的熊谷已经40岁了。

继承铃木盛久这个历史悠久的老铺子并不是一帆风顺。最初的几年,由于白天在制造过程中频繁搬动重达20斤的铸型,一到夜晚她便腰酸背痛,辗转反侧无法入睡。

为了不辜负铃木盛久这个“金字”招牌,使自己得到业界的承认,熊谷定下了一个目标——成为日本工艺会的会员。日本工艺会是一个以人间国宝和传统工艺匠人组成、业界最高级别的组织,其入会条件非常严格,要求参与者的作品必须4次入选其主办的展览。

凭借着天赋和技艺积累,前两次熊谷都顺利入选。但是第3次的时候,她却意外落选——评审老师对她说:“这次作品看起来太硬邦邦了。”

熊谷猛然惊醒,在不知不觉中,“铃木盛久”这4个字已经成为自己内心的重担。“随着时间的流失,我感受到了一些压力,不知道自己能坚持多久。”

不過,熊谷并没有因此气馁。她开始重新审视自己,在作品中使用一些独特的元素,譬如在铁壶表面上加入一些柔和的曲线和花纹,让人感受到女性匠人特有的细心,厚重的铁器变得不再僵硬和冰冷,而是表情丰富而有温度。

1993年,熊谷入选展览两次后,顺利成为日本工艺会会员,正式继承工房成为第15代传人。从那以后,铃木盛久工房带有樱花、松叶等图案的铁壶备受收藏家追捧,一些动物形状的茶托等小物件也深受女性客人喜欢。

“年纪大了,体力活都会让男工匠帮忙,不做能力之外的事情。”这个曾经获得日本总理大臣奖的女铁匠是如此泰然,“我只是创作自己喜欢的作品而已。”

和母亲熊谷相比,身体壮实的铃木成朗似乎更符合人们心中的匠人形象——裹着白色头巾,下巴留着短短的胡子,颇显精神。

铃木成朗在家里排行老二,母亲接过工房的时候他还是一名高中生。不过,那时候他已经决定将来继承祖业,做一名匠人。正因为如此,后来铃木成朗考入了东京艺术大学学习铸造。

毕业之后,为了积累社会经验,他征得家人的同意做了几年服装设计师:“我不仅仅要做工匠,还要做经营者,维持工房的运转。那几年对于我来说是很好的经验。”

不过,铁匠终究是个体力活,太晚入行身体也有可能吃不消。35岁的时候,他回到故乡盛冈跟随母亲和工房里的老铁匠学习。

按照传统的标准,至少需要10年才能成为一个够格的铁匠。尽管铃木在一些展览上已经获奖,但是他总是谦虚地说:“我的工艺还不行。制作铁壶有很多工序,我脑子里面很清楚,但是真正动手的时候要做到炉火纯青并没有那么容易。”

和日本众多传统手工艺一样,南部铁器的新人一般是看着师傅或者师兄进行模仿,只是“身教”而很少“言传”,每天默默地复制老工匠的动作,用工匠的话说,就是用自己的身体进行记忆、消化。

铃木盛久工房的第15代传人熊谷志依子。她的儿子铃木成朗在35岁时回乡跟随母亲和工坊里的老鐵匠学习。

铃木家族是南部铁壶制作的代表性家族,历经数百年传承,创造无数的辉煌成就。

铃木盛久工房出品的手工艺品。

铃木原本是个左撇子,但是刚开始学习的时候,师傅却严格要求他用右手进行“复制”,理由是:工艺一直都是在使用右手的前提下传承下来的,否则最后无法制造出完全一样的作品。

不过,这也并不意味着南部铁器一成不变。“在作品的形状和技艺方面,我们很好地继承了传统,同时也做一些改进。”

南部铁器前后共有50道工序,完成一件作品大约需要2个多月。制作流程从画图设计开始,再根据画的截面图做木型(铸造生产中用来造型和制芯用的模型)。根据木型做内外铸型,然后浇灌1000℃以上的铁水铸造。

等待铁壶冷却后,再次加热,然后在铁壶内侧氧化皮膜,外部则是上漆——这道工序称为着色,防止生锈。木型是否完美与最后作品的形状、尺寸直接有关,是作品成功的先决条件。而最后着色则关系到产品外观,一般由手艺娴熟的老工匠完成。

50道工序,如果其中任何一道有所失误,在打开铸型的那一刻,你就很有可能看到有缺陷的作品。

“很多人问我哪道工序最为重要,我的标准回答就是每个都很重要。不过和绘画、雕刻不同,你可以在中途改变调整,但是制造铁壶你设计的形象就是一个标准,之后你只能一气呵成,尽可能完美地逼近最初的目标,中间不允许你反悔或纠正。”

在作品创作上,熊谷是长辈,常常会给儿子一些意见。不过母子二人对铁器以及造物的热爱,却非常一致。正如铃木成朗所说:“铁壶是通过铁达到一种自我表现。铁在自己的手上形状发生变化,在最后打开铸型的那一刻,看到作品成功时那种成就感是难以言表的,这正是匠人的魅力所在。”

除了器皿类作品之外,季腾川还会制作一些玻璃装置艺术,例如玻璃鹿、玻璃鱼,还有玻璃的人像。

日本手艺中,除了传统的瓷器、漆器,还有一些携带着现代基因的门类,比如玻璃器。

季腾川先生操作传统的手工吹制玻璃工艺。

日本手艺中,除了传统的瓷器、漆器,还有一些携带着现代基因的门类,比如玻璃器。季腾川(艺名:荒川尚也)的玻璃器,流畅、生动又前卫,但骨子里却是与自然、与日本文化紧紧相连。

初识季腾川先生的玻璃器是在京都街角的一家小画廊。陈列着林林总总商品的架子上,几只充满着气泡和线条肌理,如山涧溪流般清澈的玻璃水杯直击内心。

出产这些玻璃水杯的工作室名为晴耕社,它安静地坐落在京都北部的林地间。一路从京都古城中心驱车往北,需要穿过山岭,越过溪流,在山间窄道曲折迂回才能够到达。田边的彼岸花映着金黄的稻田盛开着,循着火红的花影走去,有一处小树林在远处默默吸引我前往。小树林只有一处开口,一条小路仅能走一人。行至入口,见树阴环绕下是块静谧的空地,生长着疏朗的蕨草,有一些散落的石块,似人为有意却又无意地摆放其中。傍晚的天光从树叶上方透下,一阵风吹来,传来树叶抖动的声音。

笔者好奇这一个不起眼的小荒地,怎有宗教的威严令人心生敬畏。询问过季腾川先生,才恍然回忆起赤木明登先生(漆器匠人,作家)在介绍晴耕社的文字里曾提及过这个神秘的小树林,是过去安放逝者灵魂的土葬场地。而文中说这里“四下氛围并不阴森,微风徐来,一片清净”。此刻我便有了深刻的感受。

這真是一个神奇的地方,绿树环抱,田野开阔,风卷云舒,溪流潺潺。工作室坐落在山前守护着这里,精灵般的玻璃器皿便诞生于此,或许只有在这样一个富有灵气的场域才能诞生出这样打动人心的作品。

我们喜爱鉴赏美的器物,并将之与作者的生平联系。手工的最大魅力,我想是材料和技法的综合表现能忠实地传达作者在一定时期的心路历程,而随着时间和生命的延续,作品也必然随着生长变化。

季腾川先生1989年毕业于北海道大学的农学部,毕业后进入北海道丰平玻璃工房学习并师从已亦进治先生。当时正值日本工业化快速发展的时代,机械化的玻璃生产线逐步占领市场。试管、烧瓶、玻璃杯、电灯泡等生活常用品,渐渐脱离了手工作坊的生产走上了机械量产的道路。

为了与机械生产比拼,像丰平玻璃工坊这样的小作坊的匠人们日夜磨练自己的技术,试图制作出能超越机械的技艺精湛的产品。季腾川先生说工匠们虽然是为了做出和机械一样甚至更为精确的产品,但这些产品最终呈现出远超“机械美”的美感。

历经这样一个特殊时代的季腾川,对人工机械化制造出来的产品有着特殊的情感,而这些机械美学也成为一直以来先生创作的灵感。在这一次人机的激烈竞争中,手工最终不敌机械的廉价,许多小作坊都败下阵来倒闭收场。而季腾川先生的师父则开始另辟蹊径,制作民艺风格的玻璃器。这是一种不追求机械的标准化和精确度,更自由随心创作物品的尝试,而这样创作出的物件自然天成慢慢被人们青睐。

季腾川先生在玻璃工房学徒时正是工房转型时期。不仅要学习严谨的作法生产精密的器具,也要学会听从内心的声音自由创作,而两种截然不同却有紧密关联的制作方向,造就了他独特的眼光和思想。从模仿机械制造中感受到的理性智慧,以及来自于自由创作发挥中的感性情绪融合在一起,造就了季腾川先生对玻璃之美的诠释:

砂石里含有石英,提纯之后可制作玻璃器。就如白水也有不同的味道,透明的玻璃器也有着不同的个性。当一个个玻璃器被吹制成时,它们都是特别的个体,就像这个世界瞬息万变的本质。然而也并不是多么巨大的转变,表象上每日我们在重复着同样的生活和制作,却又不可能经历完全相同的一天,在此间有着深刻的美之痕迹。每日重复使用的玻璃器皿中渗透着光影,光影变幻、时过境迁之美呈现其中。

2005年,季腾川先生将工作室晴耕社搬迁到现在的地址,这里位处京都丹波地区山脉深处,水源纯洁润泽四方。夏季在溪流中可以钓到对水质要求很高的小鲇鱼。冬日积雪于山林,溪流则蒸腾起雾气,黑白的世界里水墨的意境跃然眼前。这些都是水之造化之美,“与水一样,玻璃也有变幻的表情。吹制时玻璃因为千度的高温呈现液态,自然流动的同时受到人工道具的规制形成各样的造型。”

(责编:马南迪)

——读《工匠之国:日本制造如何走向卓越》