薹草属少花薹草组(莎草科)的果囊形态及其系统学意义

鲁益飞,刘永娣,郑子洪,何芳,褚文珂,金水虎,金孝锋*

(1.浙江农林大学 林业与生物技术学院,浙江 杭州 311300;2.浙江大学 生命科学学院,浙江 杭州 310058;3.杭州师范大学生命与环境科学学院,浙江杭州 311121;4.浙江九龙山国家级自然保护区管理中心,浙江遂昌 323300)

薹草是莎草科Cyperaceae 最大的属,约2 000种,广布于世界(http://wcsp.science.kew.org/)。在传统薹草族tribe.Cariceae 分类研究中,常根据先出叶(果囊)合生情况、是否有小穗轴从先出叶中伸出以及小穗轴上雄花数、叶片有无主脉等性状分为5个属:薹草属CarexL.、嵩草属KobresiaWilld、SchoenoxiphiumNees.、CymophyllusMack.和UnciniaPers.。分子系统学研究结果显示,薹草属并非单系类群,在系统发育树上均嵌套了其他4种与之近缘的属,因此重新界定后的薹草属范围等同薹草族[1]。随着采样广度和深度的增加,薹草属被分为6个亚属:subgs.SiderostictaWaterway、Psyllophorae(Degl.)Peterm.、EuthycerasPeterm.、Uncinia(Pers.)Peterm.、Carex、Vignea(P.Beauv.ex T.Lestib.)Heer,该系统框架被广泛认可[2-3]。

少花薹草组sect.PaniceaeG.Don 为东亚-北美间断分布的中等大小的组,有些种可分布至欧洲,根据雄小穗单生于顶部、上部雌小穗有柄或近无柄、下部雌小穗具柄、具茎生叶的特征,以C.paniceaL.为模式建立。由于建立初期涉及该组种的研究成果发表不多,对其形态特征认识不足,导致界定存在问题,收录了本不属于该组的种,例如急尖薹草组sect.AcutaeFries 中的C.rigidaGooden.和C.caespitosaL.等。随着越来越多新分类群成果的发表,对该组的界定愈加清晰,文献[4]认为,sect.Paniceae顶生小穗雄性,侧生小穗雌性、具柄,雌花鳞片先端圆钝或具短芒,果囊鼓胀,具明显或不明显的脉,横截面呈钝三角形或圆形,具柄,柱头3个。还将顶生小穗雄性,雌花鳞片先端钝、急尖或具芒,果囊具明显脉,具柄,秆横切面呈锐三角形,柱头3个的种归为疏花薹草组sect.Laxiflorae(Kunth)Mack.。HOSHINO等[5]对sect.Paniceae的界定与文献[4]相似。《中国植物志》[6]则认为,sect.Paniceae与sect.Laxiflorae的主要区别在于前者果囊喙短,仅收录1种C.sparsiflora(Wahlenb.)Steud.,将许多本隶属于sect.Paniceae的种归为sect.Laxiflorae,如阿里山薹草C.arisanensisHayata、少囊薹草C.egenaH.Lév.&Vaniot、线柄薹草C.filipesFranch.&Sav.等。此外,sect.Laxiflorae收录了菱形果薹草组sect.RhomboidalesKük、隐匿薹草组sect.InfossaeS.W.Su 中的部分种,如白马薹草C.baimaensisS.W.Su、长嘴薹草C.longerostrataC.A.Mey.、和平菱果薹草C.macrandrolepsisH.Lév.和上海薹草C.shanghaiensisS.X.Qian &Y.Q.Liu 等。Flora of China[7]对sect.Paniceae的界定稍有调整,如将明显不属于同一类的白马薹草、和平菱果薹草等种移出,归为sect.CareyanaeTuck.ex Kük。最新的分子系统学研究表明,sect.Paniceae、sect.Laxiflorae和 sect.Bicolores(Tuck.ex L.H.Bailey)Rouy 三者聚为一支,建议归并,采用少花薹草组sect.Paniceae的范畴[2,8],但由于sect.Bicolores的柱头有2个,果囊呈双凸状或近球形,近无喙或具很短的喙,极易与sect.Paniceae和sect.Laxiflorae区别,故本研究界定的少花薹草组排除了sect.Bicolores,仅包括狭义少花薹草组sect.Paniceaes.s.和sect.Laxiflorae,共约40 种。

果囊是薹草族植物的特有结构,其本质为先出叶,不同种类薹草的果囊形态不同,果囊形状、喙的形态、表面毛被和脉也有差别,而在同种内,果囊形态较稳定,受环境影响较小,可作为薹草属内物种划分的重要依据。大量研究表明,果囊形态和微形态对组的界定具有一定参考价值[9-12]。本研究主要通过对少花薹草组果囊形态和微形态的观测,分析并探讨果囊形态和微形态在种内和组内种间的稳定性及在少花薹草组中的系统学意义。

1 材料与方法

1.1 材料来源

实验材料为少花薹草组中26 种3 变种,共36个样品,均取自腊叶标本,标本根据文献[4-7]鉴定。材料来源信息详见表1。

表1 材料来源Table 1 The sources of materials

1.2 实验方法

在查阅文献的基础上,结合观察样品标本,对果囊性状进行筛选,最终选定的观测性状包括果囊形状、长度,喙长与果囊长度的比值,喙的收缩、弯曲情况,喙口形态和果囊细脉间表皮细胞的隆起情况。

果囊长度测量:每个样品随机取10 粒成熟果囊,在体视镜下用游标卡尺测量果囊长度,进行统计分析,用IBM SPSS 21S软件进行差异显著性分析检验。

果囊形态观察:先选择成熟、干燥且完整的果囊,置于体视镜下观察,记录果囊形状、喙的收缩和弯曲情况;再将果囊粘贴于样品台上,在喷金仪中抽真空喷金,置于GEMINI-300 扫描电镜下观察并拍摄果囊形态、喙和果囊表面照片。

2 结果

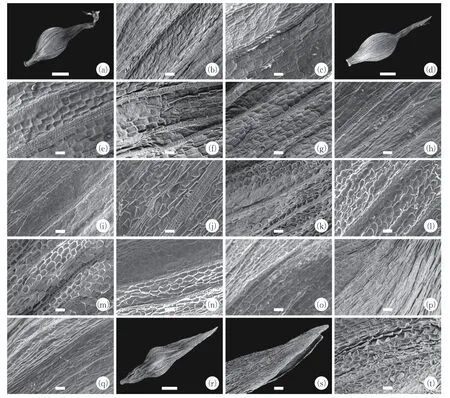

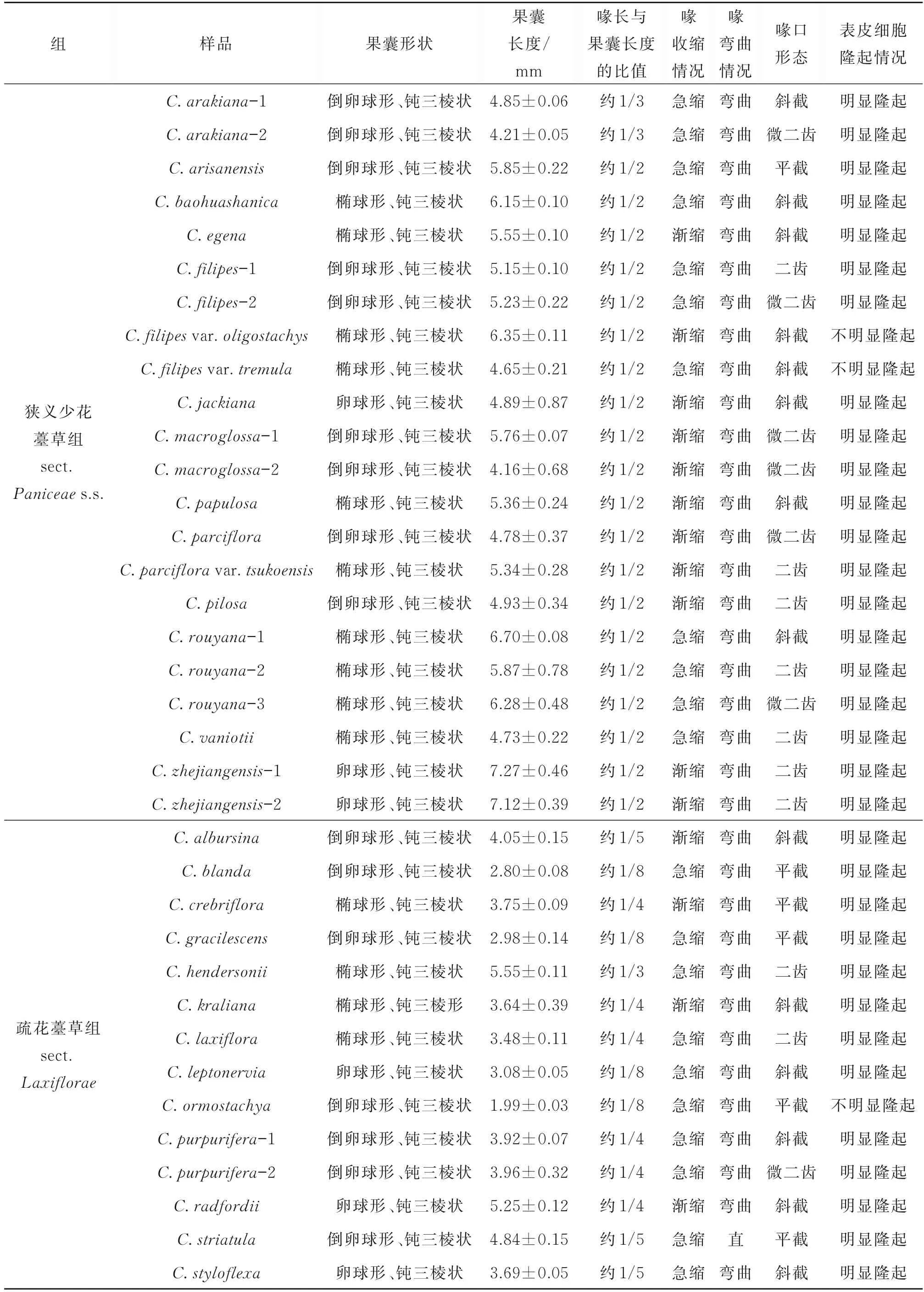

少花薹草组果囊的形态和微形态观测数据见表2,显微照片见图1 和图2。

图1 狭义少花薹草组sect.Paniceae s.s.13 种3 变种的果囊微形态Fig.1 Utricle micromorphology of 13 species and 3 varieties in sect.Paniceae s.s.

图2 疏花薹草组sect.Laxiflorae 13 种的果囊微形态Fig 2 Utricle micromorphology of 13 species in sect.Laxiflorae

表2 果囊形态和微形态特征统计Table 2 Morphological and micromorphological characters of utricles

2.1 果囊的形状与长度

果囊形状(不包括喙和柄)为倒卵球形、椭球形或卵球形,均为钝三棱状,如C.arakiana(Ohwi)Ohwi、线柄薹草、显舌薹草C.macroglossaFranch.&Sav.、C.parcifloraBoott 等12 种为倒卵球形;宝华山薹草C.baohuashanicaTang&F.T.Wang ex L.K.Dai、少囊薹草、C.filipesvar.oligostachys(Meinsh.ex Maxim.)Kük.、C.filipesvar.tremula(Ohwi)Ohwi、C.papuloseBoott 等9 种3 变种为椭球形;C.jackianaBoott、浙江薹草C.zhejiangensisX.F.Jin et al.、C.leptonervia(Fernald)Fernald 等5 种为卵球形。果囊形状在各类群内保持一致,如C.arakiana、线柄薹草、显舌薹草、丝柄薹草C.rouyanaFranch.、浙江薹草和C.purpuriferaMack.的果囊形状稳定。

果囊长度(包括喙和柄)为1.99~7.27 mm,其中,C.ormostachyaWiegand 最小,为1.99±0.03 mm,浙江薹草最大,为7.27±0.46 mm,同种不同类群间果囊长度差异不大。sect.Paniceaes.s.的果囊长度为4.16~7.27 mm,sect.Laxiflorae为1.99~5.55 mm。显著性分析表明,二者差异极显著(P<0.01)。

2.2 果囊的喙

喙长与果囊长度的比值为1/8~1/2,其中具很短喙的有C.blandaDewey、C.gracilescensSteud.、C.leptonervia和C.ormostachya,具长喙的有阿里山薹草、宝华山薹草、少囊薹草等12 种3 变种,同种不同类群间差异不大;sect.Paniceaes.s.的喙长与果囊长度的比值为1/3~1/2,sect.Laxiflorae的喙长与果囊长度的比值为1/8~1/3,二者差异极显著(P<0.01)。

喙收缩分急缩和渐缩2 种。急缩的有15 种1 变种,分别为C.arakiana、阿里山薹草、宝华山薹草、线柄薹草、丝柄薹草等,渐缩的有少囊薹草、C.filipesvar.oligstachys、C.jackiana、显舌薹草等11 种2 变种,同种不同类群间喙的收缩情况相同;sect.Paniceaes.s.中有6 种1 变种喙为急缩,5 种2 变种喙为渐缩,sect.Laxiflorae中有9 种喙为急缩,4种喙为渐缩,两组间喙收缩情况无显著差异。

喙弯曲分直、弯曲2 种。仅1种C.striatulaMichx.为直。同种不同类群间喙的弯曲情况相同。

喙口形态分斜截、平截、微二齿和二齿4 类。其中C.arakiana、宝华山薹草、少囊薹草、C.filipesvar.oligostachys、C.filipesvar.tremula、C.jackiana等12 种2 变种(14个样品)为斜截;阿里山薹草、C.blanda、C.crebrifloraWiegand、C.gracilescens、C.ormostachya和C.striatula6 种为平截;C.arakiana、线柄薹草、显舌薹草、C.parciflora等6种(7个样品)为微二齿;线柄薹草、C.parcifloravar.tsukoensis、毛缘薹草C.pilosaScop.、丝柄薹草等7种1 变种(9个样品)为二齿。同种不同类群间喙口形态稍有差异,如C.arakiana(斜截或微二齿)、线柄薹草(微二齿或二齿)、丝柄薹草(斜截、微二齿或二齿)、C.purpurifera(斜截或微二齿)。

2.3 果囊表皮细胞

大多数种的果囊表皮细胞外垂周壁明显隆起,仅1 种2变种C.filipesvar.oligostachys、C.filipesvar.tremula、C.ormostachya的表皮细胞为不明显隆起。同种不同类群间的表皮细胞隆起情况稳定。

3 讨论

通过对少花薹草组26 种3 变种共36个样品的果囊形态和微形态进行观察,发现:(1)果囊形状为倒卵球形、椭球形或卵球形,均为钝三棱状,此性状在同种内稳定;(2)果囊长度为1.99~7.27 mm,此性状在同种内差异不大;(3)喙长与果囊长度的比值为1/8~1/2,喙呈急缩或渐缩,多数弯曲,喙直的仅有C.striatula,此性状在同种内稳定;喙口形态有斜截、平截、微二齿和二齿4类,此性状在同种内有变异;(4)果囊表皮细胞多为明显隆起,不明显隆起的仅1 种2 变种,此性状在同种不同类群内稳定。

果囊形态和微形态可为某些近缘种的区分或归并提供依据。如可根据喙的收缩情况区分喙口形态接近的宝华山薹草、线柄薹草、丝柄薹草与少囊薹草、C.filipesvar.oligstachys、显舌薹草;又如浙江薹草与少囊薹草的果囊形状相似,但前者果囊长度达7.12~7.27 mm,可据此对二者进行区分;再如可轻易将具极短喙的C.blanda、C.leptonervia、C.ormostachya与其他种区分。此外,文献[6-7]将C.filipesvar.oligostachys并入少囊薹草,两者的果囊形态除形状和长度略有差异,其余均一致,故赞同做归并处理。

果囊形态在同组内具有一定相似性,在不同组间常存在明显差异,可作为划分组的重要依据。sect.Paniceaes.s.与sect.Laxiflorae在果囊长度、喙长与果囊长度的比值上具有显著差异,这为前人划分此二组的合理性增加了有关果囊形态和微形态的证据。然而根据系统学相关研究[3],sect.Paniceaes.s.和sect.Laxiflorae与sect.Bicolores在同一大支中,其中sect.Laxiflorae和sect.Bicolores分别形成单系且互为姐妹群,sect.Paniceaes.s.大致形成了一个并系类群,因此将三者合并更为合理。结合果囊形态变异,果囊形状(三棱状或双凸状)不一定是划分组的重要标准。此性状一般由柱头数决定,柱头为3个的果囊为三棱状,柱头为2个的为双凸状或平凸状。因此,一直以来将其作为划分组的重要依据,在少花薹草组中,果囊三棱状为祖征,双凸状仅为sect.Bicolores的衍征。此外,观察到sect.Paniceaes.s.和sect.Laxiflorae的果囊表皮细胞多为明显隆起,根据文献[4],sect.Bicolores的果囊表皮细胞明显隆起,一些还形成乳头状突起,这与ROALSON等[3]对少花薹草组的描述一致,支持将sect.Bicolores与 sect.Paniceaes.s.和 sect.Laxiflorae归并,这说明此性状可为界定少花薹草组提供一定依据,具有一定的系统学意义。

日本京都大学综合研究博物馆(KYO)、日本东京大学综合研究博物馆(TI)、法国巴黎自然历史博物馆(P)为标本查阅提供了方便,并提供了部分实验材料;浙江大学生命科学学院李攀博士帮助收集美国威斯康星大学标本馆(WIS)和哈佛大学标本馆(HUH)的相关北美实验材料;浙江大学分析测试中心戎念杭老师协助拍摄扫描电镜照片,在此一并致谢。