石鲁秦岭题材山水画分析

尹永豪 蒋鑫(河南科技大学)

秦岭独特的地理位置、南北坡不同的地貌特征和人文气息滋养了一大批画家的创作,并对其山水画的笔墨技法、图式以及画面意境的呈现有着直接的影响。本文简要介绍了秦岭题材山水画发展至今的审美趣味和笔墨意境,以当代画家石鲁为主,结合其所处的时代背景和生活遭遇,研究其在秦岭题材山水画创作上的笔墨语境、图式等变化,并将其分为三个阶段——“中西碰撞”时期、回归民族传统时期、放开自我寻求真实时期,去理解石鲁在山水画探索上的艺术精神。

一、秦岭题材山水画地域特征

秦岭自古以来就是文人墨客的聚集地,同时也是名流聚集的宝地。它天然独特的地理位置横贯中国南北,有着复杂多样的山势地貌和植被,其北麓多断层,山体雄壮威严,气势恢宏,据此创作的山水画大气磅礴;秦岭南麓山峦缓和,连绵起伏,草木繁茂,据此创作的山水画就较为温润尔雅。可见自然景象就是山水画创作的基础和源泉,山水画风格的形成也离不开地域性的审美特征。因此,秦岭题材山水画形成了“北雄南秀”的整体风格。

其中的华山和终南山最为知名也是其主要山峰,出过许多知名的历史人物,也有很多文人大家留下相关的诗词文章和绘本作品,比如李白的《西岳云台歌送丹丘子》,写出了西岳华山的险峻难登和崇高与威严,仿佛仙人所居之地。王维的《终南山》首联写终南山的远景山峰高耸入云连绵不绝,屹立天边仿佛直通海域。中间两联描写登山时看到山峰间青雾若隐若现,山头藏入云间,各山谷间阴晴各异,天色变化多样。尾联写出近景寻找樵夫问路投宿,烘托出高山大壑带给人心的荒远幽深之意,仿佛一幅气韵生动的山水图画。这首诗是王维隐居在秦岭北麓辋川,常年与秦岭为伴时有感而发。并且王维的《辋川图》描绘了秦岭山脉中辋川的绝美盛景,画面群山环抱,树林掩映,亭台楼阁,端庄森严,别墅外云水流淌,舟楫往来,游人、渔夫怡然自乐,呈现出悠然超尘的意境,淡泊简逸,已有五代山水画结构形式的雏形,整幅画意境悠然超凡,不仅开创了后世诗画并重的先河,也对后世文人画家影响深远。五代的关仝一生主要活动于关陕一带,作品大都反映的是秦岭风貌,笔法简劲,山峰峭拔,气势雄伟。范宽的《溪山行旅图》以厚重、雄伟的笔墨气韵表现了秦岭山水的地域特色。明代王履通过《华山图册》极具写实地表现了西岳华山的雄伟险峻,独特的写生感与当时画坛注重写意的风向背道而驰,并向后人传承了自己的艺术美学,具有在绘画史上衔接唐代与明代的承接意义,使其成为中国山水画写生的典范,先后影响了后世像何海霞、石鲁等近当代山水画大家,使得后来的石鲁在创作山水画时形式多样,不断走进秦岭山脉去写生,探索出新的笔墨技法和理念来描绘秦岭独特的地域风貌。

秦岭山水特有的苍雄厚重、连绵跌宕地域风貌成为文人的情感纽带,形成了人文情结。也正是由于历代文人画家在此吟诗作画歌颂秦岭,秦岭山脉在任何时期都负有盛名,不断有人慕名而来在此作画、作诗、隐居、游玩,等等,让秦岭的地域文化有着厚重的历史沉淀和积累。同时秦岭地貌特征也对山水画风格起了决定性作用,画家的创作以及画中的精神是以自己所熟悉的环境为依托的,一方水土养一方人,秦岭题材的创作风格与当地生活习惯中形成的人文活动和精神意趣是一脉相连的,画家的创作以及画中的精神是以自己所熟悉的环境为依托的,就比如雪山画派、岭南画派、金陵画派等,都表现了强烈的地域风格,蕴含当地浓郁的地域文化。雪山画派中的代表人物于志学,其作品中所特有的笔墨肌理、冰雪意趣就是扎根于东北的土壤演变提炼得出的,画面中的山川银装素裹,晶莹剔透,形成典型的白山黑水的表现样式,是东北典型的地貌特征。同样的,秦岭山脉的地域特征和文化也滋养出了石鲁的艺术风格,他依靠平凡创造了奇迹,提出了“一手伸向传统,一手伸向生活”的艺术思想。

二、秦岭题材作品分析

石鲁在1940 年赴延安学习时便一直在进行版画绘制,当时的他没有接触中国画的机会。一直到1949 年7 月,第一届文代会的召开统一了中华人民共和国成立初期的美术家创作的指导思想。而石鲁作为第一届文代会选举产生的“中华全国美术工作者协会执行委员”,有着满腔热血和使命感,想要加入中华人民共和国的建设和社会主义人民的生活中。因此,他便从延安来到西安与赵望云等人一起组建西北美协,以饱满的热情投入中华人民共和国文艺建设。

他来西安之后便结束了版画绘制,因为居住稳定且时间充裕,石鲁在1952年到1965 年之间赴陕南秦岭等地写生多次。因此他的秦岭题材作品大致可以分为“中西碰撞”、回归民族传统、放开自我抒发真情这三个阶段。

(一)“中西碰撞”

石鲁的山水画创作起步要晚于人物画,而早期的秦岭题材作品有《云横秦岭》《古长城外》等,其中以《古长城外》影响较大,石鲁被称为新中国社会主义建设题材绘画创作的第一个高峰。而石鲁却把《古长城外》称为“先天不足的第一胎”。由此可以看出石鲁认为自己前期的作品并没有达到理想要求。但是这幅作品却很符合当时“新美术”的创作方向,这也得益于石鲁在延安进行的文艺工作。它有着明显的叙事性、情节性,人物的精美刻画表达出强烈情感,使得创作的主题也很明确。而就笔墨技法、用色方面来说还远不够成熟,这也正是石鲁不满足的地方。与次年的《云横秦岭》相比,石鲁在着色上比之前更大胆也更丰富了。

从图1 和图2 可以看出石头、树木、桥梁等细节处也比之前多了一些笔墨趣味,前者装饰味道更浓一些,也是因为石鲁在延安时经常练习版画、年画,在探索山水画初期难免受其影响。后者多了传统技法的东西,《云横秦岭》的石头、树木、屋舍桥梁、远山以及整体画面效果都比《古长城外》多了些传统山水画的味道,这也反映了石鲁在初期探索阶段对传统山水画的笔墨技法、章法布局逐渐融会贯通。但总体来说秦岭题材山水画创作初期还是“中西融合”的面貌。很多评论家认为《古长城外》仅仅是用了中国画画面,完全是西画的效果。诚然如此,但这只是石鲁的初期探索作品,他对山水画的理解和追求都体现在了后续对秦岭的写生挖掘过程中。

图1 《古长城外》(图片来源:1954年中国美术馆藏)

图2 《云横秦岭》(图片来源:1955年石鲁画集P106)

(二)舍弃“中底西面”回归民族传统

在1955 年后石鲁开始频繁进入秦岭写生,这时候的他已经没有了“中底西面”,在不断地朝着民族传统努力。长达十几年的秦岭写生过程中石鲁不断丰富自己,不但在西安美协分会里临摹了大量古画,同时在资料室也翻阅了许多传统画册和美学画论,等等。如果以1955 年为时间点把之前的作品与后来的创作对比则更为明显,无论是构图形式、笔墨章法上都变化甚大。

1.构图形式

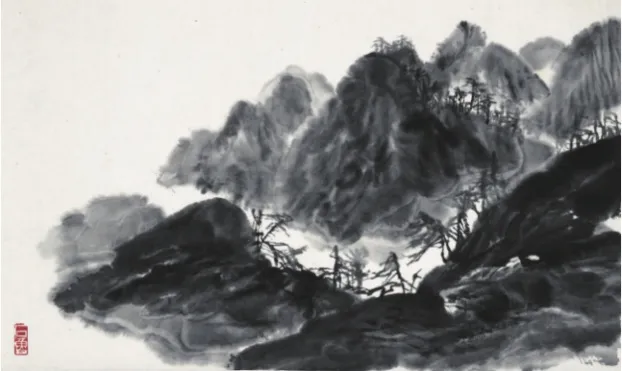

《西北山势雄厚》(如图3)相比之前有着粗犷、干练、大胆的线条,画面张弛有度,把山体一角当作主体放大,画面意境十足,气势雄厚,同时画面里留白也巧妙自然,这是最初创作的作品中所没有的。并且石鲁很喜欢“下白”构图,这也源于石鲁经常临习古画和去黄河两岸进行实地写生,并且在临摹古画的时候放大古画局部进行临写,如山崖和河水交界处,上中段为山石,下为水流等。还有《云雾山中》(如图4),也是采用了类似这种“下白”构图,可以看出“下白”构图的演变,起初是画面下方留白,画面重心上移,现在是“一字型”留白,把秦岭山脉分割为三段,中间的一字留白经过不断演变,变得灵活起来,有山石树木打底,同时左右高度也有变化。

图3 《西北山势雄厚》(图片来源:1960年国家博物馆藏)

图4 《云雾山中》(图片来源:1960年石鲁画集P160)

2.笔墨设色

秦岭山脉气候复杂多变,一年四季地貌各不相同。北边干燥多峭壁,南边湿润多秀木春草。因此石鲁的笔墨章法的表现形式也灵活多变,《春满秦岭》和《春山翠峰》描绘的都是秦岭的春色,但用笔用墨却有所不同。《春山翠峰》树木是点墨成块,块成枝叶,花青与树木之间相互渗透,和后边远山的色破墨墨破色相互呼应,点墨看似随意,实则有序可循,其中深浅变化、前后变化、疏密变化以及点皴与色墨之间处理仿佛是一首交响曲。而《春满秦岭》则更像是北边山脉,远处山石裸露、棱角密布,点皴多为焦墨,看起来粗犷杂乱,前边树木多是干墨勾枝,枝梢一点绿表明春意来临。《秦岭山麓》和《陕北秋色》都是描绘秋色的,但因为一个是陕南秦岭,一个是陕北高原,画面效果截然不同,《秦岭山麓》色墨浑然天成,前边树丛先用赭石勾勒,待到半干时,再用浓墨勾勒,时而交错,时而前后,用笔随性自然,有浓有淡,远山则用自己改进的米点皴来表现,既有中国传统美学的表达,又有结合自然景象真实的新鲜感受。与《陕北秋色》相比,秦岭山脉是用湿墨调和赭石与石绿,显得润泽,像是雨后空晴,达到了“色不碍墨,墨不碍色”的效果。

回归民族传统这段时期是石鲁写生创作的高峰,也是探索创新最频繁的时期。像《秦岭山麓》这样的作品很多都是由许多小稿初稿直接放大而成,既有探索笔墨的痕迹,又保留了现场写生的临场感受。正是因为这样,石鲁的秦岭山水画作品对秦岭山脉自然变化的反应非常敏感,充满地域、季节、天气和时辰的隐喻。也用笔墨表现出了秦岭四季色彩变化源于茂盛的植被,春夏多淡色湿笔渲染,多冷色;秋冬相对多浓墨干笔勾皴,多暖色。

(三)放开自我、抒发真情

石鲁的人生经历颇丰,在晚年时绘画风格也有所转变,所以有必要重新对其晚年以华山为主的秦岭题材山水画进行研究。石鲁晚年的华山创作已经不是现场写生了,因为当时石鲁已经没再去过秦岭了,所以石鲁的画中华岳就是20世纪60 年代秦岭写生留在心中的印象和记忆。石鲁在1959 年与西安美协理事等人一起登上华山写生,次年与“新金陵画派”的画家傅抱石、钱松蘅、亚明等人一起过攀登华山险峰进行旅行写生。同年创作有《华岳剑门相一脉》《夜宿华山中》等一系列作品。通过作品不难看出,此时的华山是饱含诗意的,《华岳剑门相一脉》中泼墨、积墨、破墨自然融合,丰富的层次感令人眼前一亮的色彩表现,让人不禁想起陆游的诗句“细雨骑驴入剑门”。诗情画意,跃然画上。而20 世纪70 年代的作品中,石鲁在《华岳之雄》中的题诗再加上铁索银钩的线条和金石崩裂的用笔,让人不免感叹石鲁的精神强大,心中的华山不畏任何世俗的困扰。《华岳松风》则是金石笔锋的进一步强化,干裂、老辣的线条,简单的语言形式,抒发的情感却异常强烈。

此时的他表现的绝不是20 世纪60年代的华山了,正如石鲁所说的“一手伸向传统,一手伸向生活”,古人师法自然,用于华山的画法也是古人自己的感受,华山没有变,变的是我们,是我们的生活。时至今日,我们看华山时心中包含宇宙万机,那时传统的东西已不足于表达自己的内心,就会有新的创造出来。从20 世纪70 年代一路看过来,石鲁表现得不只是简单的华山表象,而是表现自己心中的华山,这也得益于他早年大量的秦岭写生积累。这一时期的华山系列作品在风格和笔墨表现上比以往更加精到,境界体悟上也更加深远。他的艺术从理想转向精神,从抒情明朗的浪漫转向孤愤苍劲的沉雄,从现实的诗意描写转向形而上自然大道的畅神。干练、险峻如金石崩裂般的笔法的大写意,是其晚年风格的精髓。

三、秦岭题材山水画中的艺术精神

石鲁的人生经历可谓是起起伏伏,延安时一直绘制版画,后到西安进行美术建设工作,一直到晚年也没有停止绘画。石鲁的艺术追求体现在他生活的方方面面,在于他背着帐篷和干粮深入秦岭山脉寻找“生活”,一点一滴慢慢积累创作素材和灵感;在于他将影响力较大的《古长城外》称为“先天不足第一胎”,慢慢将学习民族传统与写生相结合;在于他倡导的国画研究室中那浓郁的钻研讨论氛围;在于他自始至终都坚持的艺术理念;在于他从诗意华山转为大自然的畅神抒情。石鲁的探索精神和“一手伸向传统,一手伸向生活”的理念不但影响了当时的“长安画派”,也对后来的美术发展提供了新的启示。