生态翻译学视角下湘西红色旅游文化英译策略

王晓娟

[内容提要]红色旅游文化英译对传达我国旅游文化信息、宣传红色旅游景观文化底蕴具有举足轻重的作用,其英译质量事关我国红色革命文化的传播及文化软实力的提升。本文立足湘西地区红色旅游文化,以生态翻译学理论为指导,从三维转换视角分析其英译现存问题并提出相应的适切性策略,以期提高其英译质量,更好地促进湘西红色旅游文化的对外传播及旅游产业的发展。

引 言

红色文化资源是在中国共产党领导下中国人民艰苦卓绝的革命建设的历史见证,是宝贵的精神财富。利用好红色文化资源,对当前正在全党开展的党史学习活动具有重大意义。随着我国社会经济的快速发展及产业一体化进程的不断加快,不同产业之间融合的趋势更加普遍,文化和旅游的融合已成为大势所趋。基于此现象,近年来有关红色旅游文化英译的研究不断增加。肖群(2009)从翻译目的论分析红色旅游景区介绍的英译策略;何泉(2018)从功能主义视角对陕西红色旅游外宣资料进行英译研究;谈少杰(2019)基于生态翻译学视角对大别山红色景区公示语英译现状进行分析并提出改进策略。通过对知网文献库有关红色旅游文化文本的分析,基于生态翻译学视角进行研究的文献日期普遍较近,且其研究对象大多关于井冈山、大别山等经典革命老区,对红色旅游文化资源丰富但由于交通相对不便导致外宣效果较差的湘西地区的研究相对匮乏。因此,本文在生态翻译学理论框架下,分析湘西地区红色旅游文本英译现状及存在的问题,基于三维转换视角探讨红色旅游文化英译的规范化路径,推动红色旅游文化更好地走出去,在促进湘西地区经济文化发展的同时推动我国红色文旅产业的整体提升。

一 生态翻译学理论简介

2000年,国外学者克洛宁在其专著《翻译与全球化》中首次提出“生态翻译学”这一术语。国内在这一领域的研究始于清华大学胡庚申教授。生态翻译学理论的前身是胡庚申教授提出的“翻译适应选择论”。该理论将翻译置身于生态学背景下进行重新解读,突出“翻译生态环境”和“译者适应选择”两个方面 。该理论认为,翻译的实质是译者适应翻译生态环境的选择活动;翻译过程是译者适应与译者选择的交替循环过程;翻译原则是多维度适应与适应性选择;翻译方法是语言维、文化维及交际维的适应性选择转换 。

生态翻译学理论强调译者的中心作用,同时将读者视为翻译生态系统中的重要部分。“语言维的适应性选择转换”是指在翻译过程中语言形式的适应性选择转换,这种转换包括语体风格、句式结构等方面 。译者在保证译文与原文意思相同的情况下,尽量按照译文的句式结构进行翻译,以便译语读者更准确地理解源文本的文化内涵;“文化维的适应性选择转换”是指由于东西方之间存在思维方式的跨文化差异,译者在翻译过程中既要理解源语文化内涵,也要理解译语文化内涵,正确阐释与传递双语文化内涵;“交际维的适应性选择转换”指译者在翻译过程中应注重双语交际意图的适应性选择与转换,准确传达源语文化的交际含义,达到语言应有的交际效果 。

二 生态翻译学视域下红色旅游文化的英译策略

生态翻译学理论强调,译者在翻译活动中应把握不同维度的交替转换。翻译生态学视角构建的是一个集语言、交际与文化为一体的语言翻译环境,依据的是生态学原理,特别是生态系统、生态平衡、协同进化等理论与机制,探讨的是翻译与其周围环境之间相互作用的规律,研究各种翻译现象及其成因,进而掌握翻译发展的规律,解释翻译的发展趋势和方向 。基于笔者对位于湘西地区的湘鄂川黔革命根据地纪念馆的实地调查,发现该纪念馆红色旅游文本英译过程中存在部分有代表性的问题。笔者将从语言维、文化维及交际维之间的三维转换入手,结合纪念馆内的翻译实例,分析其英译文本存在的具体问题,并提出相应的英译适切性策略。

(一)语言维的适应性选择转换

该维度注重对语言形式的适应性选择转换,要求译语文本完整、准确及规范,在用词及句式结构等方面符合源语文化的习惯,忠实于原文,准确地再现原文语言信息 。湘鄂川黔革命根据地纪念馆中存在英译文本缺失、英译文本不规范等问题。例如,纪念馆内景介语仅包含前言及结束语相对应的英译文本,对于馆内有关红军长征过程中的具体红色事迹缺乏相应的英语解说文本,不利于译语读者了解纪念馆内红军长征这一历史壮举的具体文化内涵。除此之外,还存在标点使用有误、单词大小写有误、单词拼写错误等问题。

例1:一九三四年,中国共产党领导下的革命中心瑞金遭到敌人第五次围剿。因受左倾危害,红军在战斗中连连受挫,根据地尽失。

译文:In 1934, Ruijin the revolutionary center under the leadership of CCP, received its 5thencirclement by the enemy. Due to the ul ra of thought, the Central Red Army(CRA) was continuously defeated and the revolutiona y base wastotally lost.

例1是纪念馆引言中的部分英译文本,存在单词大小写错误、标点符号使用有误、部分翻译材料缺失等问题。该句中,“Ruijin”与“the revolutionary center under the leadership of CCP”是同位语关系,两者之间应该用逗号隔开,以便于读者更好地理解。第二句中,“wastotally”为两个单词,中间应用空格符号隔开;同时,英译文本中“ultra, revolutionary,province, was, river, corps, continued”等单词均出现拼写不全、材料掉落等问题,不利于译语读者理解源语文本的语言含义。

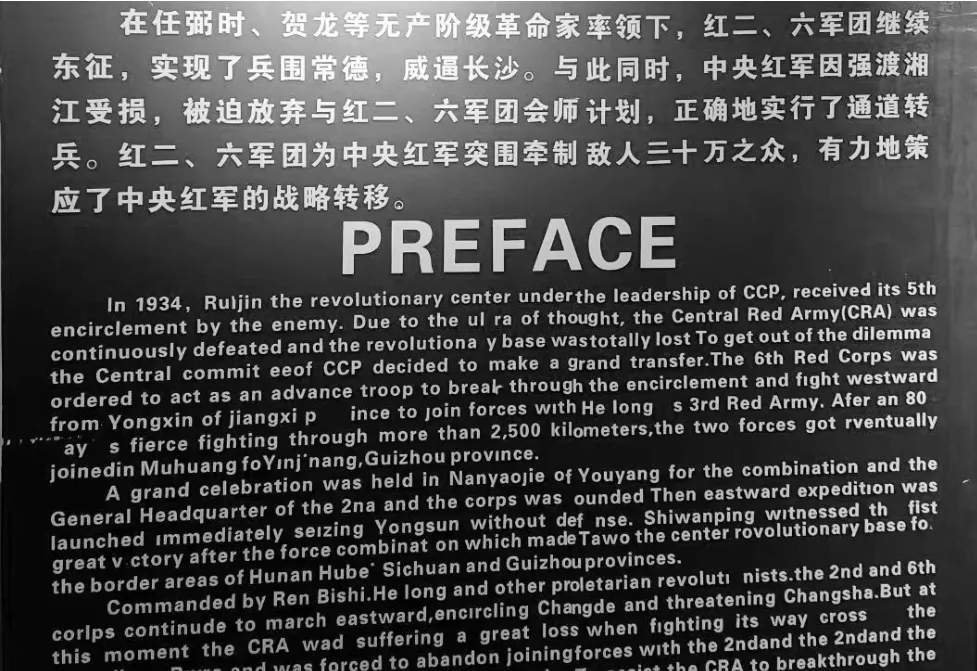

图为纪念馆前言部分中英对照文本

例2:为了摆脱困境,中央决定实行大转移,令红六军团为先遣队,从江西永新出发突围西征,经过八十多天苦战,行程五千余里,终于与贺龙领导的红三军在贵州印江木黄会师。

译文:The 6th Red Corps was ordered to act as an advance troop to break through the encirclement and fight westward from Yongxin of jiangxi p ince to join forces with He long s 3rd Red Army. After an 80 ay s fierce fighting through more than 2500 kilometers,the two forces got rventually joined in Muhuang fo Yinj nang, Guizhou province.

例2是对红军战略大转移的介绍。英译文本中,“江西省”作为一个专有名词,其英译名首字母应该大写,改为“Jiangxi”;同时,“贺龙”为人名,在英译两个汉字的人名时,第一个汉字和第二个汉字对应的汉语拼音英译都应大写,在此句中,译者“龙”的英译没有大写,而是译为“long”,与单词“长的”形式相同,不免令读者心生疑惑。在翻译“印江木黄”时,由于中英文表达方式的差异,中文在介绍地名时习惯由大到小,而在用英文表达习惯中,介绍地名时往往范围由小到大。在源语文化中,木黄是位于印江的某个地方,两个地名之间应用介词“of”连接,但纪念馆内译者将其误译为“fo”,错误传递了源语文本想向译语读者传达的文化信息,使其读起来有种西欧地名色彩,并使原本属于从属关系的前后词变为了并列关系。除此之外,“province”与“day”两个单词英译材料出现掉落的问题,只能由译语读者自行进行猜测,不利于文化内涵的有效传递;“eventually”与“Yinjiang”出现拼写错误的问题。

(二)文化维的适应性选择转换

译者在了解源语文化的同时,应加深对译语文化背景知识的了解,理解两种文化之间的差异,增强跨文化交际能力,将文化内涵的正确传递放在首要地位。在翻译红色旅游景点时,充分考虑译语读者对源语文化的认知程度。湘鄂川黔革命根据地纪念馆引言中,有关“国民党”“湘鄂川黔革命根据地”等词条的英译直接采用意译法,忽视中西方之间的文化差异,缺乏跨文化交际意识。对缺乏相关文化背景知识的译语受众而言,难以充分理解其英译文本所要传达的具体文化内涵。

例3:与此同时,中央红军因强渡湘江受损,被迫放弃与红二、六军团会师计划,正确地实行了通道转兵。

译文:But at this moment the CRA was suffering a great loss when fighting its way crossing the Xiangjiang River, and was forced to abandon joining forces with the 2nd and the 6th corps, but made a roundabout through Tongdao to assist the CRA to breakthrough the enemy’s encirclement.

这句话是对红军长征过程中通道转兵这一部分的介绍,对于了解中国地域文化的中文受众而言不难理解此处“通道”所指代的具体含义,但对于译语受众而言,由于文化差异不能准确理解“通道”一词的含义,可能将其理解为某种方式或工具。因此此处在用汉语拼音“Tongdao”直接翻译的同时,应采用注释法,在英译文本旁添加关于“通道”地区的具体英文解释说明,如“Tongdao is located in the southwest of Hunan province, the east of Liping county in Guizhou province, and the junction of six counties in Hunan, Guizhou and Guangxi province. It is the main throat of Hunan province to the south of Guangdong and Guangxi province”。由此一来,既对通道地区的地理位置进行详细的描述,凸显其地理位置的重要性,也体现出中国共产党决策的正确性,彰显中国共产党的领导智慧。

例4:湘鄂川黔革命根据地军民在中国共产党的正确领导下,英勇作战,艰苦奋斗。

译文:Under the leadership of CCP, the people of the border revolutionary base fought bravely and toughly.

此句中,“湘鄂川黔革命根据地”被译作“the border revolutionary base”,这种译法忽视中西方之间的文化差异,缺乏跨文化交际意识。对中文受众而言,由于其对本国地理环境较熟悉,能明白“border”(边界地区)一词的具体所指。而对于缺少相关地理文化背景知识的译语受众而言,对于译语中的“border”具体指中国哪个地区的边界,不免引起疑惑。因此在翻译“湘鄂川黔革命根据地”等具体地名时,不应仅站在中文受众的视角下,将其中文意思直译为英文,而需充分考虑中西方地理、历史等文化因素。关于“湘鄂川黔革命根据地”的英文译法,笔者认为此处可以进行详细介绍,将其译为“the revolutionary base in the border of Hunan Province,Hubei Province, Sichuan Province and Guizhou Province”,并在其解说文本旁张贴相应的区域地图。通过更详细的解说文本,辅以视觉上直观的地图展示,促进译语读者对红色革命文化的进一步理解。

(三)交际维的适应性选择转换

译者在英译红色旅游文本时,应注意双语交际意图的传达,在翻译过程中应以读者为中心,以有效交际为目的。湘鄂川黔革命根据地纪念馆英译资料中,部分译语文本交际效果没有得到充分实现。如在前言和结束语中,将中国共产党始终译为“CCP”,并没有出现相关的具体解释,同时也存在英译不规范导致交际效果没有得到充分实现的问题;除此之外,在英译“任弼时、贺龙”等革命人士时,仅用汉语拼音对其进行翻译,缺乏对他们优秀革命事迹的介绍,译文交际效果难以实现。针对这一问题,景点译员可在直译的同时加注相应的介绍语,促进译语读者对其红色旅游文化具体内涵的理解。

例 5:To get out of the dilemma the Central Committee of CCP decided to make a grand transfer.

译文:为了摆脱困境,中央决定实行大转移。

以本句为例,笔者发现湘鄂川黔根据地纪念馆已存英译文本中,将“中国共产党”全部英译为“CCP”,不仅没有对这个缩略词进行具体解释,同时存在不完全合乎表达规范的问题。对于“中国共产党”一词的英译,官方表述为“CPC(the Communist Party of China)”。中央党史和文献研究院第六研究部审译专家刘亮表示,建党初期,中国共产党力量弱小,选用了CCP作为英文译本,表示这是在中国成立的共产党。后来随着党不断发展壮大,中国共产党把英文名称改为CPC,主要体现出党的独立性。爱尔兰籍专家肖恩也表示,“Chinese”一词可以表示与中国有关的东西,指中国文化、中国人民或中华民族,“the Chinese Communist Party”强调这个政党是中国人在中国成立的,但它的重点还是放在“communist party”。“the Communist Party of China”的关键在“of China”部分,强调这个政党是属于中国的政党,是为中国奋斗的政党。

例6:红二、六军团对中国革命的贡献可歌可泣,为我国军史增添了光辉的篇章。

译文:The 2nd and the 6th corps did great contribution to Chinese revolution, leaving a brilliant chapter in the military history of Ching.

本句中,译者将中国“China”误译为了“Ching”,虽然看上去只是拼错一个字母,但这一个字母的差异产生的意义差别十分大。在译语读者的文化意识中,“Ching”有清朝的意思,在这种错误英译文本的指引下,部分译语读者可能认为20世纪30年代的中国还处于清朝时期,严重阻碍了语言交际功能的实现。

三 结语

当今中国对外交流不断增加,中国与世界的联系更加紧密,这一趋势要求合适而准确的译文充当沟通中西文化的枢纽,翻译工作任重而道远。本文以湘西地区湘鄂川黔革命根据地纪念馆为例,从生态翻译学角度对湘西地区红色旅游景点英译文本进行分析,并得出结论:生态翻译学理论可用于指导红色旅游景点介绍文本的英译,以译者为代表的翻译群体在红色旅游文本的英译过程中应把握好生态翻译学理论中的“三维转换”,在翻译时充分利用注释法、意译法及直译法等方法,同时注重提升译员专业素养,充分实现英译文本语言维、文化维、交际维三个维度的功能,以期探寻湘西红色旅游文化英译适切性策略,更好地促进湘西红色旅游文化的发展,巩固脱贫攻坚成果,助力乡村振兴伟业,提升湘西地区红色旅游质量,促进中国文化走出去。