关于构建高校校院两级财务管理体系的研究

——以S 大学为例

高云凤,徐兴权

(沈阳理工大学 计划财务处,辽宁 沈阳 110159)

为促进高等教育事业高质量健康发展,2022年财政部根据《事业单位财务规则》,会同教育部对《高等学校财务制度》进行修订,明确指出高等学校应实行“统一领导、集中管理”的财务管理体制,规模较大的学校可以实行“统一领导、分级管理”的财务管理体制。当前我国高校办学规模和办学目标均发生改变,财权集中的管理方式逐渐无法满足高校多学科全面发展的需求,二级学院自主发展权与学校财权集中的矛盾逐渐凸显,更多的高校开始探索校院两级的财务分级管理模式,将管理重心下移、权力下沉,赋予二级学院更多自主权,激发学院办学活力,提高资金使用效益,促使学院发展小目标与学校发展大战略相一致。

一、校院两级财务管理体系构建

S大学作为辽宁省多学科大学,近年来为提升内部治理效能,积极推进校院两级管理体制改革,在校院两级财务管理方面也进行了积极有效探索。

1.构建校院两级财务管理体系原则

校院两级财务管理体制既要保证学校宏观管理,又要满足学院自主运行需求,S 大学明晰校院两级财务管理权限和职责,在下移管理重心的过程中坚持以下原则:

(1)集中核算,分级管理。集中核算是指在学校层面实行统一的规章制度,执行统一的预算、收入、分配方案并实施统一核算的账务处理模式,由计划财务处履行各项财务工作的管理职能;分级管理是指由各二级学院对学校划拨的经费进行资金把控、合理分配和使用。集中核算需将各二级单位开展教学、科研、社会服务等相关活动取得的事业收入全部纳入学校预算管理,由计划财务处对各二级学院的经费使用情况进行会计核算管理和监督。

(2)资金集中,权责结合。全部资金纳入学校预算,实行集中管理。学校把握大局,对校级层面的资源配置进行统一规划和部署,下放部分财权至二级学院,由其负责对学校划拨的资金及资源实施合理配置,各学院要在遵守相关财经制度基础上,根据学院发展规划和方向自行制定经费使用预算,合理行使审批权限,使资金使用自主权和事务执行自主权相匹配。

(3)总额包干,统筹兼顾。考虑学校未来整体发展方向和资金需求,对二级学院的经费实行定额划拨,总额包干。定额划拨的标准依据学校财力状况及学科或专业管理特点等确定划拨系数,不同分配要素确定不同划拨标准,尽可能满足各二级学院发展需要,最大限度增强办学活力,盘活资金。

2.构建校院两级财务管理体系内容

(1)组织架构建设。构建完善的组织架构是现代大学管理体制和运行机制良性发展的重要支撑。《高等学校财务制度》规定:高等学校财务工作实行党委领导下的校(院)长负责制。学校作为事业单位法人,独立承担责任;二级学院作为内设办学机构,要接受学校党委和行政的统一领导。S 大学计划财务处是校一级财务机构,在校长和分管校长的领导下,履行财务职能,统一管理财务工作,涉及重大财经问题,需经分管领导审议,提交校长办公会、教代会审议通过,报学校党委常委会审定后实施。财权下放,院级层面的财务管理事项实行院长负责制。财权分级,提高财务工作的效率和水平,利于审核和监督。

(2)制度建设。两级财务管理体制改革要坚持责、权、利相一致原则,财务管理权、经济分配权下放至二级学院,促使学院责、权、利趋于一致[1]。各二级学院在享有自主权的同时,要保证经济活动符合国家的财经法规、政策要求。高校应制定符合自身发展需求的财务规章制度并根据发展动态进行适度调整。二级学院要严格遵守学校的预算管理、经费管理、绩效考核、内部控制等相关制度,保证经费使用合法合规。S大学为推进两级财务管理体制改革,积极制定相关政策和实施细则,包括绩效工资核定办法、学院运行经费和专项经费核拨办法、学院创收分配办法,多角度全方位从学校层面推进制度实施。

二、构建校院两级财务管理体系途径

1.完善预算编制程序

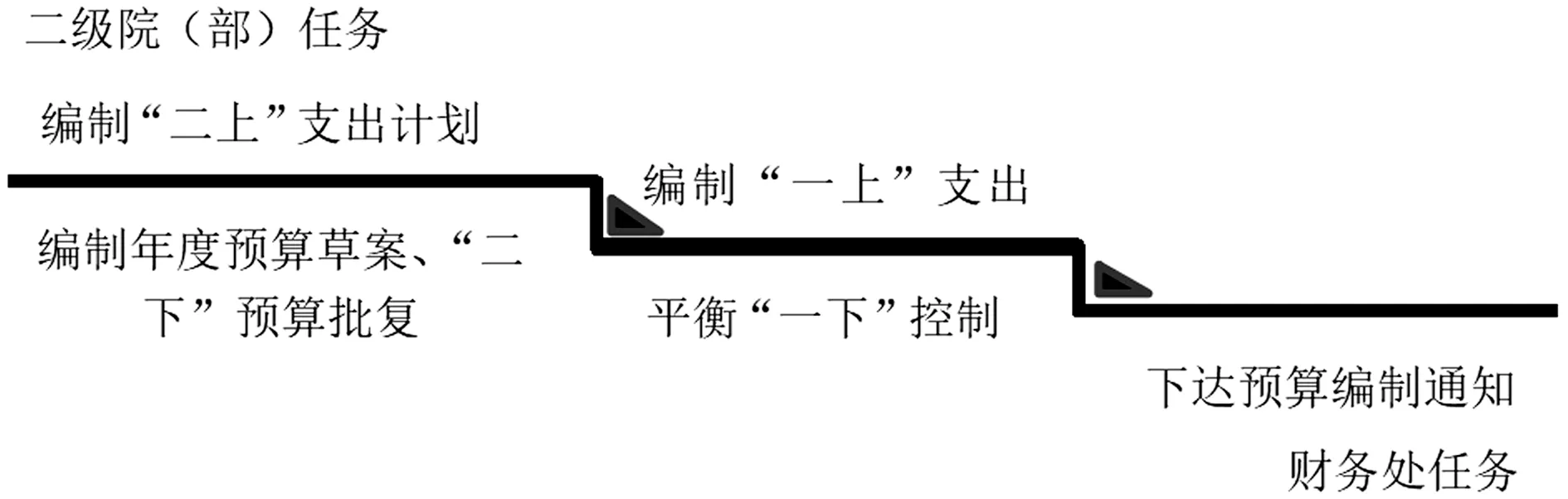

S 大学在预算编制过程中遵循“二上二下”编制程序,在此过程中各二级院(部)是部门预算编制的具体执行者,计划财务处负责编制学校年度收支预决算。院级预算编制在谨慎性、原则性基础上,合理把握预算收入完整性,既要立足于本部门实际需求,同时也要统筹兼顾,突出重点。根据学院经费的划拨类别和特点采用不同标准确定预算额度。学校经费预决算首先要经过分管校领导审议,然后经校长办公会、教代会审议通过,最终报学校党委常委会审定后实施。

图1 预算编制流程

S 大学校级财务收入来源主要包括以下几个方面:财政拨款(政策性补助收入等)、学生学费宿费收入、各类管理费收入、其他收入(科学研究、社会服务、捐赠、赞助、考务、房屋租金等)。校级财力主要应用于学校整体建设,这部分经费投入大多无法直接分配到教学、科研等活动[2]。例如,保障全体教职工基本工资及与此相关的社会保障缴费、离退休人员基本离退休费和特殊津贴、在编在册学生奖补、困难补助等各类人员经费;校级机关部门办公、差旅、电信等日常公用经费;学校办学设施更新、环境改善、公共设施维修等后勤保障经费,以及纳入学校统筹管理的各类专项经费,例如重点实验室特色学科和专业建设[3]、人才引进等。

S 大学院级财务收入来源主要包括以下几点:学校划拨的经费收入、根据学校经济分配政策结算给学院的收入、履行服务社会职能取得的合法收入及其他收入(捐赠、赞助等)。其中学校划拨的经费收入是院级财务收入主要来源,具体支出用于教职工绩效工资、维护教学业务的运行经费,以及学校重点投入以外的与学院建设发展直接相关的教育教学、科研管理专项经费等。部门创收收入是“开源”的主要方式,包括进修、辅修等教育服务类学费培训费收入,大型仪器设备开放使用、计算机课外上机服务、复印或场馆出租等对外服务收入。

2.改革经费分配办法

确定经费分配标准是整个预算编制的基础,也是预算管理的关键环节,直接影响到二级学院可获得的预算总额,因此S 大学结合实际制定了以下划拨办法:

(1)绩效工资。绩效工资包括基础绩效和奖励绩效,其中基础绩效按上级部门规定依据标准发放,奖励绩效又进一步细分基础奖励绩效和浮动奖励绩效,基础奖励绩效根据岗位等级设置,浮动奖励绩效则是针对超额完成基本工作任务后给予的额外奖励,目的是优劳优酬,调动教职工工作热情,属于学院可自行统筹分配的部分。

绩效工资划拨按照“总量控制、分块核拨、自主分配”的原则。制定年度预算时,学校根据上级部门规定和当年财力来确定全校的绩效工资总额,学校实行总量控制,各二级学院划拨多少、如何分配均需在总额内进行。浮动奖励绩效工资划拨涉及两次,一次是学校将浮动奖励绩效总额划拨至各二级学院,二次是各二级学院成立绩效工资小组,将所划拨到的浮动奖励绩效工资分配至学院个人。S大学在浮动奖励绩效(G总)划拨过程中确认了四个分配要素,分别是教学(M)、科研(N)、学科专业和平台建设(P)、管理和其他工作(Q),该四个分配要素对应四个分配权重,以A1、A2、A3、A4表示,则A1+A2+A3+A4=1。分配权重的确定是学校综合考量的结果,既需要结合当前财力状况,又要考虑未来发展需求和想要达到的目标导向。因此,该学院当年度的浮动绩效工资总额G院=M院+N院+P院+Q院。其中,学院当年度教学绩效工资可表示为:

式中:Wji表示第i个学院教学超工作总量,Wj表示全校教学超工作总量;同理,

表示第i个学院科研超工作总量,Xj表示全校科研超工作总量;与此同理,用Yj、Zj分别表示学科专业和平台建设超工作量、管理和其他工作超工作量,则学院的绩效浮动工资总额即可以表示为:

(2)运行经费。运行经费按照“定额划拨、分类管理、自主分配”的原则,以达到经费高效、规范使用的目的。运行经费主要指维持学院正常运转的各类教学和日常公用经费,学院可根据实际工作需要在学校规定内合理统筹,可在本科教学业务费、硕博教学业务费、党建经费、“三公”经费、国际交流合作费等之间细化进行二次分配。其标准由学校按照教职工人均定额标准和学生生均定额标准核拨,采用“定额+浮动”方式,学生人数以上年底在校生人数计算,预算年度内不做增减调整。分配公式尽量通俗易懂,利于简化处理工作流程。二级学院在分配运行经费过程中,要特别注意“三公”经费的额度和比例,严格按照上级部门“三公”经费标准执行,尽可能杜绝无实质内容的相关费用支出。

(3)专项经费。专项经费包含两部分,一部分由学校根据财力配套设置的由各相关职能部门管理的经费,按照核定标准下发至各二级学院实行专款专用;另一部分属于上级主管部门下拨的财政专项资金,按照专项资金管理办法执行,在此不做过多讨论。针对各职能部门管理的专项经费,S 大学划分为以下几类:本科教学专项建设经费、研究生教学专项建设经费、就业专项建设经费、学生管理专项经费和其他有指定用途的专项经费。

表1 专项经费构成

(4)部门创收经费。部门创收经费是拓宽高校资金来源的有效方式之一,二级学院通过创收方式获得收益来满足自主发展需求,可以推进优势学科和专业等方面的可持续进步。分配的最终目的是实现激励与公平相统一,既能调动学院办学积极性和创造性,又能在一定程度上缓解高校资金紧张难题。创收收入是指各二级学院利用学校各类资产、教育教学资源等,采用自主创办或合作创办方式取得的普通学历教育、科学研究、资产租用以外的培训、辅修、进修等收入,主要包括为满足师生进修等需求的教育服务和依托学校设施提供的社会服务。针对上述两种创收方式,相关职能部门可以会同学院共同确定收入分配比例,S大学采用10%-20%的比例上缴学校,剩余自筹收入归学院自主分配和使用。

针对上述四类经费,S 大学制定了具体的实施细则,在经费使用与管理方面,为保证资金的合理安排做出如下要求:在预算年度内允许学院在上述四类经费间进行定向调整,定向调整方向依次为创收经费、绩效工资、运行经费、专项经费,调整方向不可逆,其中运行经费中本科教学业务经费必须专款专用,额度只能调增,不能调减。这样做一方面要保证学校主业的规范有序运行,同时也可以促使学校在相关法规政策下最大限度发挥资金有效性,保证监督和激励作用并存。

三、校院两级财务管理体系构建思考

1.增强二级学院预算编制合理性

二级学院预算编制的合理性和完整性直接关系到下一年度经费调度和使用,但是目前大多数的二级学院依然采取老办法,在把握当前实际和预测未来发展需求方面不能合理制定经费预算。特别是针对新项目预算,项目实施的必要性、可行性研究不充分[4],受到收入测算、成本补偿测算等缺乏准确的技术支持限制,导致项目预算在编制前期不科学、执行过程中不得力。因此,在校院两级财务管理体系构建过程中要特别关注预算编制是否合理合规。

2.明确校院两级管理权限

构建校院两级财务管理体系应明确界定校院两级的管理权限,明晰双方权利义务。学校层面应从大局出发,制定学校相关财务制度、统筹安排经费,统一进行会计核算,发挥监督和指导功能,重视预算执行力度,规范流程标准[5],保证学院财务正常运行。学院层面要严格遵守相关制度,合理安排学院预算,自主制定分配办法,接受学校监督和指导,避免职责权限不清。

3.激励与监督并存

实施校院两级财务管理要坚持绩效导向,制定统一规范、有序管理的责任目标管理体系,构建科学的考核评价方案,过程公正、结果公开透明,既可以检验二级学院财务管理水平,还可以检验学校层面宏观管理的效果。在激励的同时,也应该注重防范财务风险,完善内外部监督机制。财权下移,二级学院的财务风险随之上升,财务管理力量薄弱,“一支笔”报销审批制度容易导致经费使用过程中发生超出支出范围、用途等现象,严重还会导致违法乱纪行为的产生。

四、结语

构建并不断完善校院两级财务管理体系需要高校长期推进,解决的方式是权力下沉,扩大二级学院自主权;重点在于实现二级学院“责任与利益,事权与财权”相配比相统一[6];难点在于如何促进资源优化配置发挥效益。高校在探索过程中应结合自身实际应对困难和挑战,只有这样才能实现提高高校财务治理水平、推动内涵式发展的目的。